Методические основы оценки ресурсного потенциала хромовых руд офиолитовых ультрабазитов

Автор: Перевозчиков Б.В., Набиуллин В.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Поиски и разведка полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Разработана методика оценки прогнозных ресурсов хромовых руд, включающая ее научную основу и практические приемы. Научной основой методики послужило изучение закономерностей размещения хромитоносных ультрабазитов в структурах складчатой области, формационного расчленения офиолитовых ультрабазитов и внутреннего строения хромитоносных комплексов, закономерностей локализации хромовых руд разных рудно-формационных типов, влияния метаморфизма и тектонических процессов на сохранность и качество руд. Практические приемы качественной и количественной оценки прогнозных ресурсов хромовых руд опираются на многолетний опыт работы, связанной с прогнозом и оценкой хромитоносности ультрабазитовых массивов Полярного и Приполярного Урала.

Короткий адрес: https://sciup.org/147200698

IDR: 147200698

Текст научной статьи Методические основы оценки ресурсного потенциала хромовых руд офиолитовых ультрабазитов

После распада СССР крупнейшие в мире хромитовые месторождения в офиолитовых комплексах Южного Урала остались в Казахстане, в результате чего Россия столкнулась с острым дефицитом хромового сырья. Для создания новой минерально-сырьевой базы хромовых руд в России наиболее перспективными являются ультрабазитовые массивы Полярного Урала, высокая хромитоносность которых была обоснована в советское время. Разработка месторождения Центральное на массиве Рай-Из вывела Полярный Урал с 2004 г. на первое место по добыче хромовых руд в России. Принятое на государственном уровне решение о строительстве железной дороги вдоль восточного склона Полярного и Приполярного Урала по проекту “Урал промышленный – Урал Полярный” вызвало необходимость оц енки прогнозного потенциала всех видов полезных ископаемых северных районов Урала. Авторы статьи были привлечены к оц енке ресурсного потенциала хромовых руд. При выполнении этой работы были использованы и дополнены результаты анализа хромитоносности Урала в целом, проведенного авторами ранее [8, 9], и усовершенствованы существующие методические основы оценки прогнозных ресурсов хромовых руд. Разработанная методика оценки прогнозных ресурсов может быть с успехом использована для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд других складчатых областей.

1. Научные основы оценки ресурсного потенциала

Решение задач оценки прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых базируется на принципиально различных, но взаимосвязанных подходах – теоретическом, эмпирическом, формально-статистическом [3, 4]. Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд наиболее эффективны теоретический и эмпирический подходы.

Теоретические подходы базируются на следующих основных принципах [3, 4, 2, 17].

текстуры руды); минеральное зерно или кристалл (уровень структуры руды).

Теоретические подходы к оценке прогнозных ресурсов хромовых руд были реализованы путем изучения и классификации эмпирических закономерностей, касающихся следующих вопросов:

-

- размещения массивов хромитоносных офиолитовых ультрабазитов в тектонических структурах складчатой области;

-

- формационного расчленения хромитоносных ультрабазитов и анализа внутреннего строения формационных комплексов;

-

- закономерностей локализации хромовых руд разных рудно-формационных типов;

-

- влияния на сохранность и качество хромовых руд процессов тектонического дробления и метаморфизма;

-

- систематизации хромитоносных площадей и анализа их размещения.

Закономерности размещения хромитоносных ультрабазитов в тектонических структурах складчатой области определяются принципом 4, а также принципами 1 и 2.

На примере Уральской складчатой области выделено шесть типов тектонических обстановок размещения хромитоносных офиолитовых ультрабазитов [12]:

-

1) Главный сутурный шов между ВосточноЕвропейским континентом и палеозойскими островодужными системами Тагило-Магнитогорской мегазоны с наиболее крупными и высокохромитоносными ульт-рабазитовыми массивами;

-

2) Центральный сутурный шов (второго порядка) между палеозойскими островодужными системами Тагило-Магнитогорской мегазоны и протерозойскими микроконтинентами Восточно-Уральской мегазоны с крупными и средними ультрабазитовыми массивами, высоко- и среднехромитоносными;

-

3) сутурные и тектонические зоны между микроконтинентами и их блоками с крупными блоками и пластинами палеозойских океанических и островодужных комплексов в Восточно-Уральской мегазоне со средними, реже крупными ультрабазито-выми массивами, высоко- и среднехромитоносными;

-

4) на границах и в структуре тектонических покровов, пластин и чешуй палеозойских океанических и островодужных комплексов в пределах Восточно-Уральской мегазоны со средними и мелкими ультрабази-товыми массивами, средне- и низкохромитоносными;

-

5) вдоль постколлизионных крутопадающих мезозойских взбросо- и сбрососдвигов с мелкими вытянутыми телами ультрабазитов и серпентинитов, низкохромитоносными и нехромитоносными;

-

6) в зонах меланжа на границах тектонических блоков, в основании надвиговых покровов и пластин океанических и островодужных комплексов с мелкими и мельчайшими хаотическими телами серпентинитов, низкохромитоносными и нехромитоносными.

Установлено неоднородное строение Главного и Центрального сутурных швов по простиранию. Разные сегменты этих швов сильно отличаются по развитию офиолитовых ультрабазитов и по степени хромитоносности [12]. В зоне Главного сутурного шва наиболее крупные хромитоносные ультрабазитовые массивы расположены в Войкарском сегменте на Полярном Урале и южной половине Магнитогорского сегмента. В Центральном сегменте наиболее перспективные хромитоносные массивы расположены в Серовском сегменте.

Выделение формационных комплексов хромитоносных ультрабазитов и их внутреннее строение базируются на принципе 3, в меньшей мере - на принципах 4 и 5.

В строении офиолитовых ультрабазитов выделены четыре формационных комплекса

[8, 11, 22]: лерцолитовый, гарцбургитовый, дунит-гарцбургитовый, верлит-дунитовый. Наиболее ранними комплексами являются лерцолитовый и гарцбургитовый: первый - в лерцолитовом, второй - в гарцбургитовом типе офиолитов [18]. Дунит-гарцбургитовый комплекс образовался по ультрабазитам лерцолитового и гарцбургитов ого комплексов. Наиболее поздним, сформировавшимся по трем более ранним комплексам, можно считать верлит-дунитовый комплекс. Из четырех комплексов хромитоносными являются гарцбургитовый, дунит-гарцбургитовый и дунит-верлитовый комплексы.

Гарцбургитовый комплекс широко развит в массивах Сыум-Кеу, Войкаро-Сынинский, Алапаевский, Ключевской, Верблюжьегор-ский, Кемпирсайский и др. Породы комплекса обладают низкой степенью истощенности, повышенным содержанием Al2O3 и Cr2O3 в пироксенах, пониженной хромистостью хромшпинелидов. В формировании комплекса выделяются два этапа, в течение которых образовались две породные ассоциации: 1) гарцбургиты неистощенные (20-35% пироксенов), доминирующие в составе комплекса; 2) дуниты, клинопироксениты, вебстериты, хромититы глиноземистого типа. Образование и размещение пород второй ассоциации контролируется зонами пластично-сколовых деформаций, генетически связанных с крупной складчатостью. Наиболее интенсивно пластично-сколовые деформации проявились в осевых частях складок, в пределах которых образовались штокообразные тела дунитов размером до 1-3 км. В одних случаях вокруг крупных и средних дунитовых тел в гарцбургитах развиты маломощные линейновытянутые тела дунитов, пироксенитов, хро-мититов, которые образуют ореолы с грубо выраженной зональностью. В других случаях от крупных дунитовых тел отходят мощные и протяженные зоны сколово-пластичных деформаций, в которых неистощенные гарцбургиты насыщены телами дунитов, пироксенитов и в которых локализуются тела богатов-крапленных хромовых руд глиноземистого типа.

Дунит-гарцбургитовый комплекс образовался по ультрабазитам лерцолитового (массивы Крака, Нурали) и гарцбургитового (массивы Рай-Из, Войкаро-Сынинский, ВосточноТагильский, Ключевской, Халиловский, Ак-каргинский и другие) типов офиолитов. По- роды компл екса отличают высокая степень истощения литофильными компонентами, низкое содержание пироксенов, крайняя обед-ненность последних Л120з, Na2O и Cr2O3, высокая хромистость акцессорных и рудных хромшпинелидов. В строении комплекса выделены две ассоциации пород, характеризующие два этапа формирования: 1) гарцбургиты истощенные (15-25% пироксенов); 2) гарцбургиты сильно истощенные (10-20% пироксенов), дуниты, пироксениты, габбро, хро-мититы высокохромистого типа. Второй этап формирования комплекса выразился в смятии истощенных гарцбургитов в крупные складки, появлении связанных со складчатостью многочисленных зон сколово-пластичных деформаций, в которых произошло последующее истощение гарцбургитов и образование пород поздней ассоциации. В ядерных частях крупных складок образовались штокообразные дунитовые тела размером до 3-4 км, окруженные сложно построенным комплексом гарцбургитов со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов, количество которых постепенно уменьшается в стороны от крупного тела от 30-50% и более до первых процентов. На крыльях крупных складчатых структур развит линейно-плоскостной тип сколово-пластичных деформаций, который характеризует полосовидная или вытянутая линзовидная форма дунитовых выделений в гарцбургитах. Количество узких дунитовых полос в гарцбургитах весьма изменчиво и варьирует от 5-10 до 30% и более. Вдоль зон сколово-пластич-ных деформаций происходили перемещение рудных расплавов и локализация тел высокохро-мистых руд.

Верлит-дунитовый комплекс выделен на границе мантийных ультрабазитов и полосчатого дунит-верлит-клинопироксенитового комплекса. Он широко развит в массивах Войкаро-Сынинский, Ключевской, ВерхнеТагильский, Верх-Нейвинский, Гологорский, Хабарнинский. Породы комплекса образовались по ультрабазитам разных частей разрезов более ранних комплексов, от которых наследуют элементы строения, структурно-текстурные особенности пород, состав акцессорных и рудных хромшпинелидов. В зависимости от исходного субстрата в верлит-дунитовом комплексе выделены два подкомплекса: I - по породам гарцбургитового комплекса, II - по ультрабазитам дунит-гарцбур-гитового комплекса. Оба подкомплекса сло жены преимущественно дунитами. Железистость оливина в них увеличивается снизу вверх и достигает 16-17% в верхних частях разреза. Рудные и акцессорные хромшпине-лиды глиноземистого и высокохромистого типов ранних комплексов приобретают в вер-лит-дунитовом комплексе повышенную железистость. Строение верлит-дунитового комплекса определяется высокотемпературными деформациями послойно-сдвигового характера, ориентированными параллельно границе с мантийными ультрабазитами.

Массивы и тела офиолитовых ультрабазитов представляют блоки и пластины верхней мантии, тектонически перемещенные в земную кору. Верхняя мантия океанических областей характеризуется весьма неоднородным строением. Выкалывание пластин и блоков верхней мантии носило случайный характер и не подчинялось линейной зависимости. Этим объясняется тот факт, что в разных ультрабазитовых телах и массивах Урала можно встретить самые разнообразные сочетания формационных комплексов - от одного до двух и трех в разном сочетании, за исключением совместного нахождения лерцолитового и гарцбургитового комплексов.

Расчленени е офиолитовых ультрабазитов на формационные комплексы, новые методические подходы к изучению внутреннего строения хромитоносных комплексов [9] позволили изучить закономерности локализации хромитового оруденения глиноземистого и высокохромистого типов [8, 14, 15, 16]. Показано, что хромитовый рудогенез является частью петрогенетических процессов формирования гарцбургитового и дунит-гарцбургито-вого комплексов, что позволило установить основные закономерн ости формирования и локализации хромитового оруденения и получить основу для прогноза оруденения и оценки ресурсного потенциала. Закономерности локализации разных типов хромовых руд подтверждают принцип 1, а также принципы 2 и 3.

Хромовые руды по составу хромшпинелидов были разделены на три генетических типа, каждый из которых пространственно и генетически связан с конкретным ультрабазито-вым комплексом, сформированным в определенной геодинамической обстановке:

-

1) глиноземистый магнезиальный тип - в гарцбургитовом комплексе, сформированном в геодинамической обстановке сре-

- динно-океанического хребта со средней и высокой скоростями спрединга;

-

2) высокохромистый магнезиальный тип - в дунит-гарцбургитовом комплексе, образованном в условиях надсубдукционного мантийного клина островных дуг;

-

3) тип повышенной железистости с двумя подтипами (глиноземистым и высокохро-мистым) - в верлит-дунитовом комплексе, субстратом которого являлись более ранние комплексы, сформировавшемся в граничной зоне мантия-кора в пределах островных дуг.

В глиноземистом и высокохромистом типах выделены два морфогенетических типа оруденения: 1) сегрегационный, представленный бедновкрапленными рудами в дунитовых телах, и 2) инъекционный, характеризующий богатовкрапленные руды, залегающие в зонах сколово-пластичных деформаций среди гарцбургитов с дунитовыми выделениями или без них. Эти два морфогенетических типа положены в основу выделения классов хромито-проявлений.

В гарцбургитовом комплексе выделены два класса оруденения: 1) бедных (убого-, редковкрапленных) и средневкрапленных руд в дунитах; 2) богатых (густовкрапленных и сплошных) руд в гарцбургитах.

В дунит-гарцбургитовом комплексе содержится три класса оруденения: 1) беднов-крапленных руд в дунитах; 2) богатовкраплен-ных руд в зонах сколово-пластичных деформаций среди гарцбургитов со шлирово-полос-чатыми выделениями дунитов; 3) смешанных богато- и бедновкрапленных руд в зонах наложения руд инъекционного типа на руды сегрегационного типа в дунитовых телах.

Хромовые руды типа повышенной железистости делятся на два подтипа по составу унаследованных хромшпинелидов: 1) глиноземистый; 2) высокохромистый. Руды первого подтипа образовались за счет хромитовых руд глиноземистого типа гарцбургитовой формации. Руды второго подтипа возникли за счет руд высокохромистого типа дунит-гарцбур-гитовой формации. В ряде случаев, главным образом в высокохромистом подтипе, представляется возможным восстановить класс первичных хромовых руд: класс бедных (Ключевской, Войкаро-Сынинский массивы), класс богатых (Верхне-Тагильский, Верх-Нейвинский массивы), класс смешанных бо гатых и бедных хромовых руд (Хабарнинский и Войкаро-Сынинский массивы).

В зависимости от структурной позиции, размеров рудоконтролирующих хромитоносных зон и величины рудовмещающих дунитовых тел все классы глиноземистого и высоко-хромистого типа хромитового оруденения разделены на две группы. Первая группа приурочена к крупным хромитоносным зонам и дунитовым телам и характеризуется значительными размерами оруденения. Оруденение второй группы приурочено к малым и средним по размерам зонам сколово-пластичных деформаций и дунитовым телам, отличается меньшими размерами. Для первых групп как глиноземистого, так и высокохромистого типов характерна более высокая хромистость рудных хромшпинелидов.

Г. А. Соколовым, Н. В. Павловым и другими [6, 7, 20] было показано, что в рудах высо-кохромистого типа при увеличении густоты вкрапленности руд и размеров рудных тел увеличивается хромистость и уменьшается железистость хромшпинелидов. Эта закономерность отличает руды высокохромистого типа от руд глиноземистого типа, для которых намечается обратная зависимость: снижение хромистости рудного хромшпинелида при увеличении густоты вкрапленности руд [15].

Влияние метаморфизма и тектонического дробления на сохранность хромовых руд и их качество в основном отражает принцип 2, в меньшей степени - принципы 4 и 7. С. В. Москалева [5] рассматривала метаморфизм хромитовых руд наряду с тектоническим дроблением в качестве главнейших факторов прогноза хромитоносности территории, мотивируя это тем, что при интенсивном проявлении этих факторов хромитовые концентрации разубоживаются и уничтожаются. Проведенные позднее исследования не позволили согласиться с категоричностью таких выводов [10, 15, 16, 21].

Метаморфизм рудных хромшпинелидов обусловлен кинетическим фактором. Этот фактор выражается в сокращении интенсивности и степени завершенности метаморфических процессов при увеличении густоты вкрапленности хромитовых руд и размеров рудных тел [21]. Слабее, чем акцессорные хромшпинелиды, но достаточно интенсивно метаморфизуются убоговкрапленные руды (10-30% рудного минерала). Хромшпинелид в них превращается в субферрихромит, субфер- риалюмохромит, ферриалюмохромит. При увеличении густоты вкрапленности, начиная с редко-, средневкрапленных руд, степень метаморфизма существенно понижается. Метаморфизм средне-, густовкрапленных и сплошных руд выражается в незначительном повышении железистости и хромистости, при этом руды сохраняют свои промышленные свойства. Степень метаморфизма рудных тел бога-товкрапленных руд резко уменьшается в телах мощностью 0,5-1,0 м и более. В таких телах метаморфизму подвергаются, как правило, краевые части тел, сложенные бедновкра-пленными рудами.

В результате выноса из рудных хромшпи-нелидов магния и значительного количества алюминия (до 20-30 мас.% Л120 з в рудах глиноземистого типа) увеличиваются их железистость и хромистость. Содержание Cr2O3 в метаморфизованных хромшпинелидах увеличивается на 10-12 мас.% и более и достигает в рудах глиноземистого типа 53-57 мас.%, а в рудах высокохромистого типа - 62-63 мас.%.

Метаморфизованные руды высокохроми-стого и глиноземистого типов имеют очень низкое содержание вредных компонентов (S, Ca) и могут быть использованы в металлургии для получения феррохрома. Недостатком таких руд является повышенная железистость, увеличивающая их тугоплавкость.

Степень метаморфизма хромитовых руд резко возрастает при интенсивном тектоническом дроблении маломощных рудных тел, сложенных бедновкрапленными рудами. Рудный хромшпинелид в этих условиях замещается хроммагнетитом и хлоритом, руда теряет промышленные свойства.

Обычно тектоническая раздробленность широко проявляется в перемещении блоков рудных тел по тектоническим разрывам на первые метры и десятки метров, редко крупными сдвигами - на сотни метров. Сложная тектоника осложняет проведение разведочных и эксплуатационных работ.

Систематизация и анализ хромитового оруденения по комплексу прогнозных критериев позволяют выделить хромитоносные площади, которые благоприятны для локализации хромовых руд. Выделение хромитоносных площадей определяется принципами 6 и 7 (принципом последовательного приближения и принципом эквивалентности прогнозируемых и эталонных объектов), в меньшей мере - принципами 1, 2, 3, 4.

Классификация хромитоносных площадей Урала выполнена в соответствии с классификацией площадей распространения полезных ископаемых по В. И. Смирнову [19]: металло-геническая хромитоносная провинция (МХП), металлогеническая хромитоносная зона (область) (МХЗ), рудный хромитоносный узел (район) (МХУ), рудное хромитоносное поле (РП) [9]. Уральская складчатая область в целом рассматривается как Уральская металлогеническая хромитоносная провинция. В ее составе выделены пять металлогенических хромитоносных зон (областей): 1) ЗападноУральская; 2) Главная (Западная); 3) Центральная; 4) Восточная; 5) Платиноносного пояса [13].

Западно-Уральская МХЗ выделена в па-леоконтинентальном секторе, расположена в пределах Центрально-Уральской мегазоны на Среднем и Южном Урале и объединяет хромитовые месторождения стратиформного типа в позднепротерозойских расслоенных интрузивах. Главная (Западная), Центральная и Восточная МХЗ находятся в палеоокеаниче-ском секторе Урала и включают хромитовые месторождения подиформного типа в офиолитовых комплексах.

Главная (Западная) МХЗ выделена вдоль шовной зоны (Главный Уральский разлом) на стыке Восточно-Европейского континента и палеозойских островных дуг Тагило-Магни-тогорской мегазоны и включает массивы Главного ультрабазитового пояса Урала. Зона содержит девять РХУ с севера на юг (Сыум-кеуский, Райизский, Войкарский, Таловский, Нуралинский, Кракинский, Халиловский, Ха-барнинский, Кемпирсайский).

Центральная МХЗ вытянута вдоль сутур-ной зоны (Серовско-Маукский разлом) между Тагильской зоной и микроконтинентами Восточно-Уральской мегазоны. В ее составе выделены три рудных узла: Восточно-Тагильский, Верх-Нейвинский и Уфалейский.

Восточная МХЗ объединяет все ультраба-зитовые массивы Восточно-Уральской мегазоны. В нее входят девять РХУ (Салдинский, Алапаевский, Первомайский, Ключевской, Сысертско-Иткульский, Чебаркульский, Куликовский, Верблюжьегорский, Аккаргин-ский).

В МХЗ Платиноносного пояса, в связи с отсутствием промышленно значимых хромитовых рудных объектов, рудные узлы не выделялись.

На неравномерность распределения хромитового оруденения по рудным узлам ука-зывает тот факт, что запасы хромовых руд в Кемпирсайском рудном узле составляют около 300 млн. т и превышают запасы всех остальных рудных хромитоносных узлов Урала вместе взятых.

Важнейшим результатом изучения закономерностей размещения хромитоносных комплексов и локализации хромитовых тел в ба-зит-гипербазитовых массивах явилось установление прогнозных критериев хромитового оруденения. Последние лежат в основе метал-логенического анализа (выделение хромитоносных площадей, оценка степени их перспективности и прогнозных ресурсов), методики геолого-съемочных и поисковых работ на хромиты. В соответствии со стадийностью и масштабом геолого-разведочных работ выделены следующие прогнозные критерии [9]:

1) региональные факторы хромитоносности - мелкомасштабные прогнозные критерии, которые выявляются при региональном геологическом изучении недр и прогнозировании полезных ископаемых и соответствуют металлогеническим факторам;

2) критерии локализации хромитового оруденения - среднемасштабные прогнозные критерии, которые характеризуют размещение рудно-формационных типов хромитового оруденения в хромитоносных ба-зит-ультрабазитовых комплексах и выявляются при проведении средне- и крупномасштабного геологического картирования; соответствуют поисковым предпосылкам, поисковым критериям;

3) поисковые признаки хромитовых месторождений - крупномасштабные прогнозные критерии, которые указывают на нахождение месторождений при проведении поисковых и оценочных работ, а также при разведке месторождений; делятся на прямые и косвенные.

2. Методика качественной оценки прогнозных ресурсов

3. Методика количественной оценки прогнозных ресурсов

К региональным факторам хромитоносности относятся: формационный, геотектонический, возрастной, тип складчатой области, факторы глубинного строения, тектонические, уровень эрозионного среза, полнота и нена-рушенность офиолитовых разрезов, размеры тел и массивов хромитоносных базит-ультра-базитовых комплексов.

Наиболее сложными являются условия локализации хромитового оруденения поди-формного типа в мантийных ультрабазитах.

Размещение хромитовых тел и залежей, их размеры и качество руд определяются многочисленными критериями, основными из них являются: формационный, группа критериев локализации хромитового оруденения глиноземистого магнезиального типа в гарцбурги-товом комплексе, группа критериев локализации хромитового оруденения высокохроми-стого магнезиального типа в дунит-гарцбургитовом комплексе, группа критериев локализации хромитового оруденения типа повышенной железистости в верлит-дунитовом комплексе, метаморфический.

Прогнозные критерии явились основой для создания прогнозных моделей хромитоносных площадей и хромитовых месторождений разной степени перспективности (табл.1).

На этапе качественной оц енки прогнозных ресурсов хромовых руд были использованы прогнозные модели рудных полей и месторождений, созданные на основе разномасштабных прогнозных критериев хромитового оруденения (таблица). По степени перспективности прогнозные модели разделены на высокоперспективные, среднеперспективные и низкоперспективные [9]. Степень перспективности рудных полей и месторождений оценивалась путем их сравнения с прогнозными моделями по всей совокупности выявленных прогнозных критериев. Последние значительно различаются по информативности, поэтому при анализе и оценке особое внимание уделялось критериям локализации, масштабу проявления хромитового оруденения, качеству хромовых руд, прямым поисковым признакам, геофизическим аномалиям. Надежность и обоснованность качественной оценки степени перспективности зависят от детальности работ, объема информации, эффективности выявленных прогнозных критериев.

Для количественной оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых в пределах рудных полей в настоящее время используют -ся следующие основные методы [3, 4]: 1) индивидуальной или коллективной экспертной

Таблица. Прогнозные модели рудных полей и хромитовых месторождений [9 с изменениями]

|

Рудоконтролирующие элементы |

Рудные поля |

Месторождения |

||||

|

ВП |

СП |

НП |

ВП |

СП |

НП |

|

|

Критерии локализации |

||||||

|

++ ++ - |

++ ++ + |

++ ++ ++ |

|||

и телами дунитов:

|

++ — |

++ + |

+ ++ |

|||

|

++ + |

++ ++ |

+ ++ |

|||

|

— — |

+ — |

++ + |

— - |

+ - |

++ + |

|

— - |

+ — |

++ + |

— - |

+ — |

++ + |

|

+ — |

++ + |

+ ++ |

+ - |

++ + |

+ ++ |

|

++ + |

++ ++ |

+ ++ |

++ + |

++ ++ |

+ ++ |

|

++ — |

++ + |

+ ++ |

++ — |

++ + |

+ ++ |

|

9. Дуниты нижней части разреза верлит-дунитового комплекса, примыкающие (до 100-200 м от границы с мантийными ультрабазитами), перспективные на локализацию месторождений бедно-, богатовкрапленных руд типа повышенной железистости |

- |

+ |

++ |

- |

+ |

++ |

Окончание таблицы

|

Рудоконтролирующие элементы |

Рудные поля |

Месторождения |

||||

|

ВП |

СП |

НП |

ВП |

СП |

НП |

|

|

Поисковые признаки |

||||||

|

1. Коренные выходы хромитовых тел |

++ |

++ |

++ |

|||

|

2. Элювиально-делювиальные, коллювиальные развалы рудных обломков |

+ |

++ |

++ |

|||

|

3. Повышенная вкрапленность хромшпинели в средних и крупных дунитовых телах дунит-гарцбургитового комплекса; прогноз месторождений бедновкрапленных руд высокохромистого типа |

— |

+ |

++ |

|||

|

4. Мелкие рудные тела богатовкрапленных руд в хромитоносных зонах среди гарцбургитов; прогноз месторождений богатовкрапленных руд: |

||||||

|

- глиноземистого типа, - высокохромистого типа |

++ ++ |

++ ++ |

+ + |

|||

|

5. Аномалии геофизических полей |

++ |

+ |

- |

|||

|

6. Околорудные дуниты светло-зеленой окраски; прогноз месторождений богатовкрапленных руд |

++ |

+ |

- |

|||

|

7. Зоны сульфидной минерализации в дунитах хромитоносных зон среди гарцбургитов; прогноз месторождений богатых хромовых руд |

++ |

+ |

- |

|||

|

8. Зоны проседания рельефа |

++ |

++ |

+ |

|||

Примечание к таблице. ВП, СП, НП - степень перспективности рудных полей и месторождений: ВП - высокоперспективные, СП - среднеперспективные, НП - низкоперспективные.

Рудоконтролирующие элементы: (+ +) - определяющий, (+) - подчиненный, (-) - редкий оценки; 2) экстраполяции, более известный как метод аналогии; 3) моделирования состояний эталонных объектов; 4) классификации объектов (распознавания образов); 5) ранговых рядов объектов (месторождений или рудных тел); 6) геолого-экономической экстраполяции; 7) оценки на основе геофизических данных; 8) оценки на основе геохимических данных; 9) прямых расчетов по измеренным или предполагаемым параметрам рудных тел и вмещающей среды. Возможность применения конкретного метода зависит от поставленных задач, характера и детальности информации, используемой для оценки.

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд ведущее значение имеют два основных метода: метод геологической аналогии и метод прямых расчетов по измеренным или предполагаемым параметрам рудных тел. В основу первого метода положены рассмотренные выше закономерности формирования и локализации хромитовых тел разных рудноформационных типов в структуре рудовмещающих ультрабазитовых комплексов. Второй метод применяется при достаточно высокой степени изученности рудопроявлений, когда горными и буровыми работами установ- лены основные параметры хромитовых тел и условия их залегания в пределах хромитоносных зон и других рудоконтролирующих структур. В основу оценки прогнозных ресурсов хромитового оруденения входят разномасштабные прогнозные критерии, опирающиеся на закономерности размещения рудных тел в структуре хромитоносных комплексов ультрабазитов [8, 9].

Согласно действующей Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, прогнозные ресурсы категории Pi учитывают возможность прироста запасов за счет расширения тел полезных ископаемых за пределами контуров запасов категории С2, а также за счет вновь выявленных тел полезных ископаемых на перспективных участках рудопроявлений и месторождений. Для количественной оценки прогнозных ресурсов этой категории используются геологически обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных рудных тел, промышленном типе месторождения. При этом учитываются результаты геологических, минералого-петрографических, геохимических и геофизических исследований, данные единичных структурных и поисковых скважин, данные геологической экстраполяции структурных, литолого-формационных и литолого-фациальных особенностей, установленных в наиболее изученных частях выявленных месторождений.

Прогнозные ресурсы оцениваются обычно до глубин, доступных для эксплуатации при современном уровне горной техники и технологии разработки месторождений. Следует отметить, что на Полярном Урале оценка прогнозных ресурсов хромитового оруденения по категории Р 1 для известных рудопроявлений, вскрытых только поверхностными горными выработками, зачастую формально проводилась до глубины 300 м. Расчеты базировались на оценке параметров оруденения, вскрытого на поверхности. При этом глубина оценки была одинаковой, независимо от размеров (длины и ширины) рудных зон и рудных тел. Не всегда учитывались и условия залегания рудных зон. Соответственно при таком подходе прогнозные ресурсы категории Р 1 оказывались или завышенными, или заниженными.

Другая крайность в оценке прогнозных ресурсов хромовых руд заключалась в том, что для хромитовых рудопроявлений, рудных полей и хромитоносных массивов в целом оценка прогнозных ресурсов всех категорий ограничивалась глубиной 300 м, что в конечном итоге искажало прогнозную оценку хромитоносных площадей. Опыт разработки хромитовых месторождений (Кемпирсайская группа, Главное Сарановское месторождение) показывает, что глубина отработки обычно превышает 500 м. На вновь разрабатываемом месторождении Центральное массива Рай-Из ресурсы категории Р 1 уже на поисково-оценочной стадии были оценены до глубины 500 м. Представляется, что отработка других месторождений хромовых руд на севере Урала, скорее всего, превысит глубину 300 м.

Из этого следует, что оценка прогнозных ресурсов хромовых руд должна отличаться по глубине в зависимости от степени изученности, положения оруденения в структуре хромитоносных комплексов и особенностей залегания и строения рудопроявлений и месторождений.

При оценке прогнозных ресурсов хромовых руд Севера Урала по категории Р1 использовались данные о размерах и морфологии рудных зон и тел, условиях их залегания, наличии рудных подсечений в буровых скважинах, возможности отработки объектов от крытым способом. Расчеты прогнозных ресурсов осуществлялась по формулe

Q =L xL xd, (3.1) прог осост дад и и , V-'.-'-/ где Qnpor - прогнозные ресурсы руды, т; Lnpocm и Lnad - прогнозируемая длина рудного тела по простиранию и падению, м; Ми - прогно-зиpyeмая cpeдняя истинная мощность рудного тела, м; d - средняя объемная масса руды, т/м3.

В тех случаях, когда проявление было представлено зоной, включающей серию рудных тел, подсчет прогнозных ресурсов категории Р 1 проводился по параметрам рудной зоны с использованием коэффициента рудо-носности по формуле:

Q =L xL лхМ xdxK , (3.2)

прог прост пад р , .

где Q npor - прогнозные ресурсы руды, т; L npocm и Lnad - прогнозируемая длина рудной зоны по простиранию и падению, м; М - средняя мощность рудной зоны, м; d - средняя объемная масса руды, т/м3, Кр - линейный коэффициент рудоносности, м/м.

Линейный коэффициент рудоносности рассчитывался как отношeʜиe cyммарной длины рудных интepʙaлов в попepeчныx ceчeʜиях рудоносных зон к общей длине изученных сечений.

Линейные размеры прогнозируемых рудных зон и тел устанавливались по контурам, нанесенным на геологические карты и разрезы по данным непосредственного прослеживания или обоснованной экстраполяции за пределы, доступные наблюдению и интерполяции. Среднее содержание Cr2O3 в рудах оп-peдeлялось по данным опробования способом средневзвешенного на длину интервала опробования или экстраполировалось по принципу аналогии с изʙecтными рудными тeлами того жe гeoлого-промышлeʜʜoго типа и класса оруденения.

Прогнозные ресурсы категории P2, согласно действующей Классификации запасов ме-сторождeʜий и прогнозныx pecypcoʙ тʙepдых полезных ископаемых, учитывают возможность обнаружения в рудном районе, узле или поле новых месторождений. Предполагаемое наличие месторождений базируется на положительной оценке проявлений полезных ископаемых, обнаруженных предыдущими геолого-съемочными и поисковыми работами, а такжe ʜa ʜaличии в стpoeʜии рудоносных формационных комплeксов дунитовых тeл разного размера, складчатых структур, зон сколов о-пластичных деформаций, геофизических аномалий и других прогнозных критериев хромитового оруденения (табл. 1). Представления о размерах предполагаемых объектов, их вещественном составе и качестве руд основываются на данных по известным месторождениям того же формационного типа.

Оценка прогнозных ресурсов категории Р2 вблизи известных рудопроявлений и месторождений понимается как возможность определения новых промышленных рудных объектов. Для этого анализируются структурное положение известных рудопроявлений, строение и рудоносность рудолокализующих структур. Нахождение в пределах рудолокализующей структуры нового рудопроявления оценивается по комплексу поисковых признаков (прямых и косвенных) на расстоянии до 12 км от известного рудного объекта. Учитывая идентичность структурной позиции известного и прогнозируемого проявлений, качество хромовых руд и прогнозные ресурсы категории Р2 для прогнозируемого объекта оцениваются по аналогии с таковыми для ранее выявленного и изученного проявления.

При оценке прогнозных ресурсов категорий P i и Р2 по методу геологической аналогии используется коэффициент надежности прогноза к (коэффициент подобия), учитывающий степень аналогии эталонных и прогнозируемых объектов. Значения коэффициента к принимаются на основании экспертной оценки геологической достоверности исходных данных: к = 0,3-0,5 - при низкой, к = 0,5-0,8 -при средней и к = 0,8-1,0 - при высокой достоверности данных.

Ниже, в качестве примера, рассмотрены основные результаты оценки ресурсного потенциала хромовых руд Войкаро-Сынинского массива.

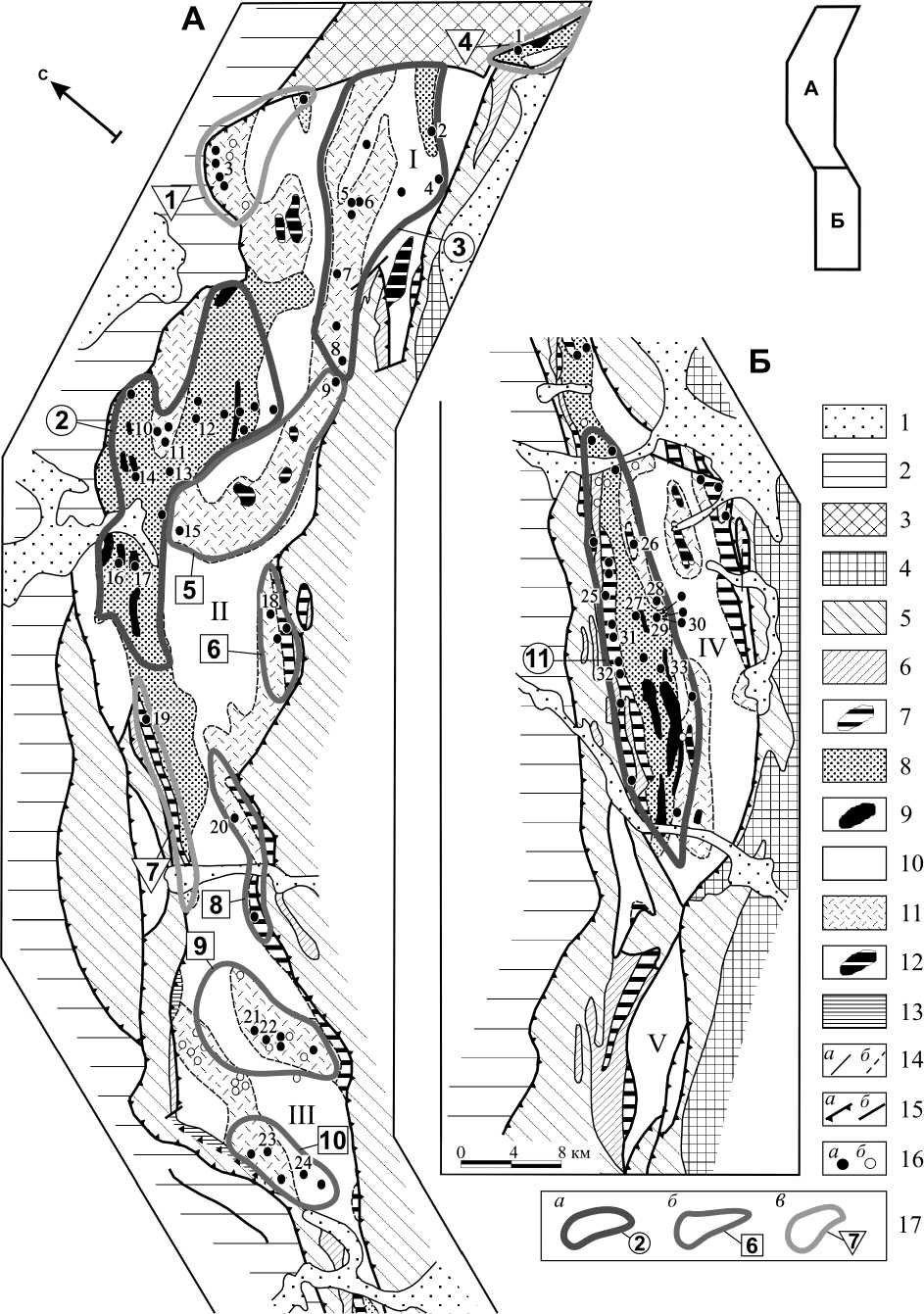

Войкаро-Сынинский ультрабазитовый массив, расположенный на Полярном Урале, выделяется крупными размерами и высокой хромитоносностью. В его пределах установлены все типы хромовых руд: глиноземистых, высокохромистых и повышенной железистости. По результатам оценки прогнозных ресурсов хромовых руд этого массива были выделены 11 рудных полей (рис. 1), суммарные прогнозные ресурсы которых составили порядка 334 млн. т. Оценка прогнозных ресурсов проведена раздельно по глиноземистому и высокохромистому типам и подтипам руд, а также по их классам (бедновкрапленных, бо- гатовкрапленных и смешанных бедно- и бога-товкрапленных руд).

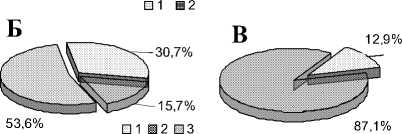

Установлено, что из двух типов и подтипов руд (глиноземистого и высокохромистого) доминирующим является первый, на который приходится 55,1% прогнозных ресурсов (рис. 2, А ). Сопоставление двух типов и подтипов руд по классам показало (рис. 2, Б , 2, В ), что для глиноземистого типа характерно резкое преобладание богатовкрапленных руд (87,1%) при незначительном количестве бедновкрапленных (12,9%). В высокохромистом типе существенно преобладают смешанные бедно-и богатовкрапленные руды (53,6%), а на долю бедных и богатых руд приходится соответственно 30,7 и 15,7%.

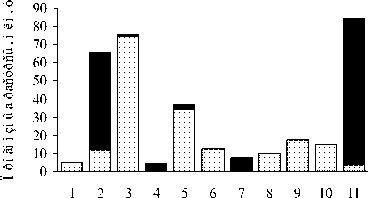

Проведенный анализ показал, что оцененные прогнозные ресурсы хромовых руд распределены по рудным полям крайне неравномерно. Установлено, что 67,6% прогнозных ресурсов руд приходятся на площадь трех наиболее перспективных рудных полей (рис. 3): Лаптапайского (25,3%), Лекхойлинско-Ле-вопайерского (22,7%) и Хойлинского (19,6%). Из остальных 8 рудных полей на долю Верх-нехойлинского поля приходится 11%, а на оставшиеся 7 рудных полей - 21,4%. Таким образом, распределение прогнозных ресурсов хромовых руд подчиняется принципу неравномерного распределения рудоносных участков недр.

Заключение

Хромовые руды подиформного типа офиолитовых комплексов характеризуются исключительно сложными условиями локализации, что затрудняет прогноз хромитового оруденения и оценку ресурсного потенциала. Научные разработки последних лет показали, что хромитовый рудогенез является составной частью петрогенетических процессов формирования ультрабазитовых комплексов офиолитов. Это позволило изучить закономерности локализации хромитового оруденения и создать научную основу для оценки ресурсного потенциала. На современном уровне изучения в целом известны условия локализации хромовых руд разных рудно-формационных типов и их классов по густоте вкрапленности. Но это не означает, что в конкретной благоприятной обстановке обязательно будет встречено рудное тело. Отдельные крупные зоны, благоприятные для локализации оруде-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Войкаро-Сынинскогоультрабазитовогомассива (Полярный Урал) с элементами прогноза хромитоносности [14 с дополнениями].

1 – четвертичные отложения; 2 – палеозойские комплексы рифтовой стадии, шельфа и континентального склона; 3 – протерозойские метаморфические образования; 4 – гранитоиды; 5 – габбро; 6 – дунит-верлит-клинопироксенитовый комплекс; 7 – верлит-дунитовый комплекс: дуниты с повышенной железистостью хромшпинели и верлиты нерасчлененные; 8-9 – дунит-гарцбургитовый комплекс: 8 – парагенерация гарцбургитов истощенных (10-20% пироксенов) со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов; 9 – дуниты с высокохромистой хромшпинелью; 10-12 – гарцбургитовый комплекс: 10 – гарцбургиты неистощенные (20-35% пироксенов); 11 – парагенерация гарцбургитов неистощенных с сетью линейных и неправильных жилоподобных выделений дунитов; 12 – дуниты с глиноземистой хромшпине-лью; 13 – зоны меланжа; 14 – геологические границы (а), границы ультраосновных пород и их парагенераций (б); 15 – надвиги (а), тектонические разрывы (б); 16 – рудопроявления (а), пункты минерализации (б); 17 – рудные поля: высокоперспективные (а), среднеперспективные (б), низкоперспективные (в).

Блоки массива: I – Пайерский; II – Хойлинский; III – Погурейский; IV – Лаптапайский; V – Сынинский. Рудные поля: 1 – Харотское; 2 – Хойлинское; 3 – Лекхойлинско-Левопайерское; 4 – Косшорское; 5 – Верхнехойлинское; 6 – Лагортинское; 7 – Верхнелагортинское; 8 – Кершорское; 9 – Лабогейское; 10 – Погурейское; 11 – Лаптапайское.

Рудопроявления: 1 – Косшорское; 2 – Аркашорское; 3 – Харотские 2-4; 4 – Бурхойлинское; 5 – Лекхой-линское Западное (Лекхойлинское II); 6 – Лекхойлинское (Лекхойлинское I); 7 – Левопайерское; 8 – Мор-ковкинское; 9 – 287; 10 – Левокечпельское II; 11 – Левокечпельское III; 12 – Пайты; 13 – Кечпельское I; 14 – Кечпельское II; 15 – 48; 16 – Хойлинское; 17 – Хойлинское II; 18 – Лагортинское; 19 – Верхнелагор-тинское; 20 – Кершорское; 21 – Лабогейское I; 22 – Лабогейское II ; 23 – Верхне-Погурейское; 24 – Юж-но-Погурейское; 25 – Северное Высокое; 26 – Северо-Лаптапайское; 27 – Западно-Лаптапайское; 28 – Центрально-Лаптапайское; 29 – Лаптапайское II; 30 – Лаптапайское III; 31 – Двуглавое; 32 – Чигим-Харутские I u II; 33 – Аммональное

Рис. 2. Распределение прогнозных ресурсов хромовых руд Войкаро-Сынинского массива (%) по типам и классам руд. А – типы руд: 1 – высокохро-мистый, 2 – глиноземистый; Б, В – классы руд вы-сокохромистого (Б) и глиноземистого (В) типов: 1 – бедновкрапленных, 2 – богатовкрапленных, 3 – смешанных бедно- и богатовкрапленных

I 11 ада doai uoii ёае

■ 1 B2

Рис. 3. Распределение прогнозных ресурсов хромовых руд глиноземистого (1) и высокохромистого (2) типов по рудным полям Войкаро-Сынинского массива.

Рудные поля: 1 – Харотское, 2 – Хойлинское, 3 – Лекхойлинско-Левопайерское, 4 – Косшорское, 5 – Верхнехойлинское, 6 – Лагортинское, 7 – Верхне-лагортинское, 8 – Кершорское, 9 – Лабогейское, 10 – Погурейское, 11 – Лаптапайское

нения, могут иметь протяженность до десятков километров. В таких зонах имеется высокая вероятность встретить крупные рудные тела, но неизвестно - в какой части зоны и на какой глубине. В благоприятных для локализации зонах меньшего размера хромитовое оруденение может быть, а может и не быть. Прогноз хромитового оруденения в любом случае носит вероятностный характер и требует введения поправочных коэффициентов. Исключительное значение для прогноза и оценки ресурсного потенциала имеет степень изученности ультрабазитовых массивов. Дос товерные результаты прогноза и оценки ресурсного потенциала можно получить только для тех массивов, на которых выделены формационные комплексы ультрабазитов, изучено внутреннее строение рудоносных комплексов и условия локализации хромовых руд. К сожалению, еще многие массивы, особенно те, на которых проводились геологосъемочные работы не позднее 20-30 лет назад и которые закрашивались на геологических картах одним цветом, характеризуются низкой степенью изученности, не позволяющей достоверно оценить их ресурсный потенциал.

Список литературы Методические основы оценки ресурсного потенциала хромовых руд офиолитовых ультрабазитов

- Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Научные основы поисков и разведки/А.Б. Каждан. М.: Недра, 1984. 285 с.

- Комплексные геофизические исследования при прогнозе, поисках и разведке хромитовых месторождений/под ред. Т.А. Смирновой, Л.А. Певзнера. М.: Недра, 1986. 260 с.

- Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых: Оценка прогнозных ресурсов твердых горючих полезных ископаемых, черных и легирующих металлов. 2-е изд., перераб. Ч. 2/под ред. В.С. Быкадорова, В.Т. Покалова/МГ СССР, ВИЭМС. М., 1988. 200 с.

- Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых: Принципы и методы оценки. 2-е изд., перераб. Ч. 1/под ред. А.И. Кривцова/МГ СССР, ВСЕГЕИ. М., 1989. 183 с.

- Москалева С.В. Гипербазиты и их хромитоносность/С.В. Москалева. Л.: Недра, 1974. 279 с.

- Павлов Н.В. Химический состав хромшпинелидов в связи с петрографическим составом пород ультраосновных интрузивов/Н.В. Павлов//Тр. Ин-та геол. наук АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1949. Вып. 103. Сер. руд. месторожд. № 13. С.10-35.

- Павлов Н.В. Хромиты Кемпирсайского Плутона/Н.В. Павлов, Г.Г. Кравченко, И.И. Чупрынина. М.: Наука, 1968. 127 с.

- Перевозчиков Б.В. Закономерности локализации хромитового оруденения в альпинотипных гипербазитах (на примере Урала)/Б.В. Перевозчиков//Геология, методы поисков, разведки и оценки месторождений твердых полезных ископаемых: обзорная информация. М.: АОЗТ "Геоинформмарк", 1995. Вып. 7. 46 с.

- Перевозчиков Б.В. Особенности изучения хромитоносности альпинотипных ультрабазитов/Б.В. Перевозчиков/Там же. 1998. Вып. 3. 45 с.

- Перевозчиков Б.В. Влияние метаморфизма на качество хромитовых руд/Б.В. Перевозчиков//Геология Западного Урала на пороге XXI века: матер. регион. науч. конф.; Перм. ун-т. Пермь, 1999. С. 76-80.

- Перевозчиков Б.В. Альпинотипные гипербазиты: структурно-вещественные геодинамические комплексы, строение, формирование/Б.В. Перевозчиков//Петрография на рубеже XXI века: итоги и перспективы: матер. Второго Всерос. петрограф. совещ. Т. II. Сыктывкар, 2000. С. 80-84.

- Перевозчиков Б.В. Хромитоносные офиолитовые ультрабазиты в структурах Урала/Б.В. Перевозчиков//Вестник Перм. ун-та. 2004. Вып. 3. Геология. С. 36-58.

- Перевозчиков Б.В. Размещение хромитоносных площадей Урала/Б.В. Перевозчиков//Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сборн. стат. по матер. регион. науч.-практ. конф.; Перм. ун-т. Пермь, 2006. С. 20-21.

- Перевозчиков Б.В. Реестр хромитопроявлений в альпинотипных ультрабазитах Урала/Б.В. Перевозчиков, Л.Д. Булыкин, И.И. Попов и др. КамНИИКИГС. Пермь, 2000. 474 с.

- Перевозчиков Б.В. Типоморфные черты хромитового оруденения глиноземистого магнезиального типа Войкаро-Сыньинского массива/Б.В. Перевозчиков, А.М. Овечкин, И.И. Попов//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. Перм. ун-т. Пермь, 2004. Вып. 6. С. 135-146.

- Перевозчиков Б.В. Особенности локализации и формирования хромитовых руд высокохромистого магнезиального типа (массив Рай-Из)/Б.В. Перевозчиков, О.В. Ситчихин//Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. регион. науч.-практ. конф.; Перм. ун-т. Пермь, 2002. С. 10-14.

- Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений/под ред. Т.А. Смирновой, В.И. Сегаловича. М.: Недра, 1987. 166 с.

- Савельева Г.Н. Габбро-ультрабазитовые ком-плексы офиолитов Урала и их аналоги в современной океанической коре/Г.Н. Савельева//Тр. ГИН АН СССР. М.: Наука, 1987. Вып. 404. 246 с.

- Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых/В.И. Смирнов М.: Недра, 1976. 688 с.

- Соколов Г.А. Хромиты Урала, их состав, условия кристаллизации и закономерности распространения/Г.А. Соколов//Тр. Ин-та геол. наук АН СССР. 1948. Вып. 97. Сер. руд. месторожд. № 12. 128 с.

- Строение, эволюция и минерагения гипербазитового массива Рай-Из/УрО АН СССР. Свердловск, 1990. 228 с.

- Ширай Е.П. Металлогения рядов геодинамических обстановок островных дуг/Е.П. Ширай, Е.И. Филатов, Г.С. Гусев, А.В. Гущин, В.В. Зайков, В.В. Масленников, Н.В. Межеловский, Б.В. Перевозчиков/под ред. Н.В. Межеловского, Г.С. Гусева/МПР РФ, ИМГРЭ, Геокарт, РосГео. М., 1999. 436 с.