Методические особенности повышения показателей развития специальной выносливости спортсменов-ориентировщиков 14–15 лет

Автор: Андреев В.В., Коновалов И.Е., Морозов А.И.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: теоретически совершенствовать методику, повышения показателей развития специальной выносливости спортсменов 14-15 лет, занимающихся спортивным ориентированием, и при практическом апробировании в условиях специализированной спортивной школы обосновать ее эффективность.

Спортсмены-ориентировщики, специальная выносливость, методы и средства, спортивная школа по туризму

Короткий адрес: https://sciup.org/147251190

IDR: 147251190 | УДК: 796.012.124-027.1 | DOI: 10.14529/hsm250213

Текст научной статьи Методические особенности повышения показателей развития специальной выносливости спортсменов-ориентировщиков 14–15 лет

V.V. Andreev1, ,

I.E. Konovalov2, ,

A.I. Morozov3, ,

Введение. Современный вид жизнедеятельности, характеризующийся высокими темповыми показателями и значительным объемом различной информации, требует от всех видов спортивных направлений оптимизированных задач. Решение этих задач основано на непосредственной связи с фактором положительного воздействия на двигательную и психическую сферы с помощью физических нагрузок [3, 7].

В качестве эффективного направления при реализации двигательной работы с проявлением высокой физической работоспособности и умственного труда рекомендуется рассматривать спортивное ориентирование. Ученые в области теории спорта констатируют, что беговое передвижение по пересеченной местности с одновременным выполнением требований к ориентированию на местности благоприятно воздействуют на физическую подготовку спортсменов различного возраста в сравнительном варианте с другими беговыми видами легкой атлетики [1, 4, 6].

Высокий уровень двигательной подготовки, с соответствующим функциональным со- стоянием спортсменов-ориентировщиков, представлены в теоретических работах значительного количества авторов. Известно, что ориентирование на местности рассматривается как вид спортивной деятельности, когда необходимо проявлять в комплексе физические и психические качества. Поэтому тематическое направление по одновременному повышению показателей интеллекта и двигательной подготовки спортсменов-ориенти-ровщиков на постоянной основе подвергается исследованиям, имея при этом глобальное значение в специфической области научной сферы [2, 5].

Специальная выносливость в подготовке спортсменов-ориентировщиков содержит в себе отдельные виды выносливости, необходимые именно в данном виде спортивной деятельности, – это общее, скоростное и скоростно-силовое направление. Глобальное значение в специальной подготовке спортсменов-ориентировщиков имеет совершенствование устаревших методик, направленных на повышение необходимых двигательных качеств и умственных возможностей, совокупность дан- ных аспектов следует рассматривать как «интегральную форму подготовки». При реализации задач, поставленных в рамках повышения показателей специальной выносливости спорт-сменов-ориентировщиков, существует проблема подбора арсенала адекватных средств и нагрузочных показателей, где в качестве обоснования следует рассматривать комплексную подготовку [3].

Материалы и методы . Средства и методы направленного педагогического воздействия в практическом варианте применялись в условиях МБУ ДО «Спортивная школа по туризму». Участие принимали спортсмены-ориентировщики 14–15 лет обоих полов, сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, в которые после анализа констатирующих показателей было включено 24 человека. Первая группа состояла из 12 спортсменов-ориентировщиков (7 юношей и 5 девушек), вторая группа аналогичного количества человек (6 юношей и 6 девушек). Спортивная квалификация испытуемых соответствовала 2-му и 3-му спортивному разряду, средний показатель стажа тренировочных занятий 3 года. Режим тренировочных занятий в одном недельном микроцикле соответствовал 3 нагрузкам по 2 академических часа. Учитывалось, что в периоде подготовки к соревновательной деятельности в спортивном ориентировании используются дистанции с усложненным рельефом местности, поэтому в данном случае необходим высокий уровень развития специальной выносливости. При реализации практической тренировочной работы применялись интервальный, равномерный, переменный, круговой и соревновательный методы.

С целью позитивного воздействия на кар-диореспираторную систему и развития скоростной выносливости применялись следующие виды нагрузок:

-

– в процессе реализации подготовительной части тренировочных занятий нагрузки соответствовали компенсаторной зоне интенсивности – до 130 уд./мин;

-

– преодоление бегом около 200 м по пересеченной местности с целью увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 160–180 уд./ мин;

-

– бег трусцой с задачей восстановления, где снижение ЧСС достигалось до 110–120 уд./мин.

Скоростной режим передвижения по дистанциям соответствовал следующим нагруз- кам: после подготовительной части производилось преодоление 1000 м, где интенсивность работы соответствовала околомаксимальному уровню, и один раз в две недели в тренировочное занятие включался бег на 2–3 км с применением интенсивности на уровне соревновательной.

Применение в тренировочной деятельности переменного метода в повторном исполнении происходило при реализации двигательной работы с чередованием интенсивности, при восстановительном отдыхе между повторениями снижение ЧСС производилось до 90 уд./мин. В тренировочной работе переменный метод с повторной реализацией применялся на этапе подготовительного периода к основному процессу, однако интенсивность передвижения соответствовала субмаксимальной зоне – 150–180 уд./ мин. Указанная работа была направлена на повышение показателей аэробной выносливости. Объем тренировочной нагрузки, выполняемый в течение 40–60 мин в одном занятии при использовании переменного метода, соответствовал следующей схеме работы:

-

– медленный равномерный бег в течение 6–10 мин;

-

– равномерный бег 1–1,5 км в субмаксимальной зоне интенсивности;

-

– восстановительная ходьба с интенсивностью 120 шагов в минуту;

-

– медленный бег с последующим спурто-вым ускорением по 40–50 м до наступления среднего уровня утомления;

-

– чередование медленного бега с быстрой ходьбой;

-

– бег в пологий подъем протяженностью 60–80 м;

-

– бег 1 мин с ЧСС 150–160 уд./мин.

Тренировочное занятие включало в себя разминочный комплекс, пробегание дистанции на основе равномерного метода с последующей реализацией темповой нагрузки и «заминки». Временной период занятия соответствовал 90–120 мин.

Разминка производилась в течение 15 мин двигательной работы, осуществляемой в виде медленного бега с сопутствующим выполнением общеразвивающих упражнений в движении. Применялись упражнения на гибкость и подвижность в суставах с последующим медленным бегом.

Характер темповой работы заключался в реализации беговых серий (3–5) по пересе- ченной местности на дистанциях 300–4000 м на основе интервального метода с интенсивностью работы в субмаксимальной зоне и продолжительностью работы 30–40 мин. Двигательная работа завершалась медленным бегом и перепрыгиванием через препятствия, при отсутствии высокого уровня утомления использовались ускорения по 60–80 м.

Контрольный метод в виде «прикидки» как вид методического приема применялся для определения индивидуальных показателей развития специальной выносливости, когда в процессе работы на основе соревновательного метода присутствовала установка «преодоление дистанции за минимальный временной период». Данный вид контроля нес в себе функции определения ряда аспектов, подлежащих корректировке.

Реализация равномерного метода осуществлялась по следующей схеме распределения скоростных показателей:

-

– бег в низком темпе продолжительное время с интенсивностью, где ЧСС до 130 уд./мин;

-

– бег в среднем темпе продолжительное время с интенсивностью, где ЧСС соответствует 131–150 уд./мин;

– бег с околомаксимальной интенсивностью, где ЧСС достигалась диапазона 160– 170 уд./мин.

Круговой метод тренировки использовался и при работе с картой местности, когда происходила реализация серий в субмаксимальной зоне интенсивности и при восстановительном отдыхе производилась отметка дальнейшего пути к очередному КП.

Результаты. Полученные числовые информативные величины систематизированы и обработаны с применением математических средств. При сравнении результатов и их анализа был определен ряд изменений в показателях развития специальной выносливости в исследуемых группах, однако в экспериментальной группе значения оказались на более высоком уровне (p < 0,05) между констатирующим и контрольным тестированием (табл. 1, 2).

В тесте «Бег 2000 м по пересеченной местности», который использовался с целью выявления показателей общей выносливости ориентировщиков, подбор дистанции осуществлялся с учетом отсутствия подъемов и спусков, однако наличие препятствий в виде поваленных деревьев присутствовало. На контрольном этапе исследования было выявлено, что в экспериментальной группе прирост составил: у юношей – 15,4 %, у девушек – 14,3 %. В контрольной группе результаты менее значимы: у юношей прирост составил 7,9 %, у девушек – 7,1 %.

В тесте «Бег 200 метров по равнине», который использовался с целью выявления показателей скоростной выносливости ориенти-ровщиков, подбор дистанции осуществлялся с учетом отсутствия подъемов и спусков. На контрольном этапе исследования было выявлено, что в экспериментальной группе прирост составил: у юношей – 11,0 %, у девушек – 10,2 %. В контрольной группе: у юношей – 5,1 %, у девушек – 5,7 %.

В тесте «Бег 100 метров в подъем 35–40°», который использовался с целью выявления показателей скоростно-силовой выносливости ориентировщиков, были выявлены следующие изменения в показателях: в экспериментальной группе результат увеличился на 14,8 % у юно-

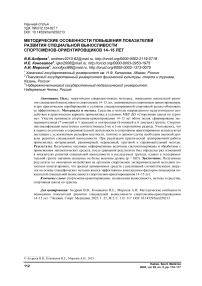

Таблица 1

Table 1

Показатели развития специальной выносливости юношей 14–15 лет до и после воздействия специальных средств и методов (Х ± σ)

Pre- and post-intervention endurance performance in male orienteers aged 14–15 years (X ± σ)

|

Контрольные упражнения Test |

До Pre-test |

После Post-test |

Прирост Change % |

Достоверность различий P-value |

|

|

Кросс 2000 м (мин с) 2000 m cross-country run (mins) |

ЭГ/ EG |

14,9 ± 0,12 |

12,6 ± 0,8 |

15,4 |

p < 0,05 |

|

КГ/CG |

15,1 ± 0,11 |

13,9 ± 0,8 |

7,9 |

p > 0,05 |

|

|

Бег 200 м по пересеченной равнине (с) 200 m cross-countrysprint(s) |

ЭГ/ EG |

28.9 ± 0,3 |

25,7 ± 0,2 |

11,0 |

p < 0,05 |

|

КГ/CG |

29,1 ± 0,2 |

27,6 ± 0,3 |

5,1 |

p > 0,05 |

|

|

Бег 100 м в подъем 35–400 (с) 100 m uphill run (35–400) (s) |

ЭГ/ EG |

18,9 ± 0,4 |

16,1 ± 0,2 |

14,8 |

p < 0,05 |

|

КГ/CG |

18,8 ± 0,3 |

17,4 ± 0,3 |

7,4 |

p > 0,05 |

|

|

Кросс 3000 м с препятствиями (мин с) 3000 m steeplechase (min s) |

ЭГ/ EG |

22,1 ± 0,3 |

19,7 ± 0,2 |

10,8 |

p < 0,05 |

|

КГ/CG |

22,3 ± 0,2 |

20,8 ± 0,2 |

6,7 |

p > 0,05 |

|

Таблица 2

Table 2

Показатели развития специальной выносливости девушек 14–15 лет до и после воздействия специальных средств и методов (Х ± σ)

Pre- and post-intervention endurance performance in female orienteers aged 14–15 years (X ±σ)

В контрольном тесте «Бег 3000 м по пересеченной местности» произошли аналогичные положительные изменения. В экспериментальной группе у юношей улучшение результата произошло на 10,8 %, у девушек – на 12,9 %, в контрольной группе у юношей на 6,7 %, у девушек – на 7,3 %.

Заключение. Полученные результаты по окончании воздействия на организм спортсменов экспериментальной методики позволили констатировать, что применяемые средства с реализацией соответствующих нагрузок на основе специфических методов следует считать эффективным комплексным факторным вариантом для повышения показателей специальной выносливости спортсменов-ориентировщиков 14–15 лет.