Методические подходы к использованию гипоксических воздействий для оптимизации восстановительных процессов в тренировке бегунов-спринтеров

Автор: Попкова Е.Ю., Чмов В.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (26), 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье описан эффект от применения в тренировочном процессе квалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в беге на короткие дистанции, дозированных гипоксических воздействий. В данном исследовании мы предприняли попытку разработать методику применения гипоксических воздействий в тренировочном процессе бегунов-спринтеров. Изучение эффекта целенаправленного воздействия на дыхательную систему бегунов-спринтеров позволило установить, что показатели восстановительных процессов спортсменов быстрее возвращаются к исходному состоянию, чем при дыхании в обычных условиях. Анализ динамики двух ключевых показателей, отражающих восстановительные процессы, таких как артериальное давление и частота сердечных сокращений у квалифицированных спринтеров контрольной и экспериментальной групп в результате тренировки в условиях искусственной гипоксии показал, что скорость восстановления работоспособности выше у легкоатлетов экспериментальной группы, чем у спортсменов контрольной группы. Применение в тренировочном процессе искусственной гипоксии повышает уровень функциональной подготовленности легкоатлетов, опосредованно влияет на их физические кондиции и соревновательный результат.

Дополнительные средства восстановления, гипоксические воздействия, квалифицированные спринтеры, искусственная гипоксия

Короткий адрес: https://sciup.org/140238543

IDR: 140238543

Текст научной статьи Методические подходы к использованию гипоксических воздействий для оптимизации восстановительных процессов в тренировке бегунов-спринтеров

Актуальность. Современный спорт высших достижений диктует высокие требования к организму спортсмена, которые зачастую граничат с пределами физических и психических возможностей человека. Соответственно спортсмены должны не только хорошо переносить такие нагрузки, но и уметь быстро восстанавливаться после них [1,2,4,6,13]. Поиск дополнительных средств восстановления становится одной из важнейших задач для специалистов в области спортивной тренировки, так как с ростом спортивного мастерства спортсменов арсенал педагогических средств начинает сужаться (они становятся более узкоспециальными), а средства и методы восстановления, наоборот, становятся более разнообразными (наряду с педагогическими средствами восстановления используются психологические и биологические средства) [3,5,7,8,10,15]. Планомерное и рациональное применение средств восстановления во многом определяет эффективность учебно-тренировочного процесса и всей спортивной подготовки в целом [4,9,11,12,14].

В качестве дополнительных средств восстановления мы предлагаем использовать дозированные гипоксические воздействия, которые гармонично вписываются в тренировочный процесс спортсменов и могут применяться в остром периоде восстановления (сразу после выполнения упражнений) [3,5,7,14,15].

На основании вышесказанного, целью данного исследования явилась разработка методики применения дополнительных средств восстановления в виде гипоксических воздействий в тренировочном процессе квалифицированных спринтеров.

Организация и методы исследования. Для выяснения эффективности предлагаемой методики был проведен педагогический эксперимент, в котором принимали участие бегуны-спринтеры первого спортивного разряда. Возраст испытуемых спортсменов – 16-17 лет. Бегуны были разделены на контрольную и экспериментальную группы по восемь человек в каждой. Эксперимент длился на протяжении всего подготовительного периода с сентября по декабрь 2017 года на базе Волгоградской государственной академии физической культуры.

Две группы спринтеров тренировались по одной тренировочной программе. Экспериментальная группа применяла в своем тренировочном процессе дозированные гипоксические воздействия, которые создавались посредством специальной маски с диафрагмой, создающей сопротивление дыхательным потокам спортсменов. Величина сопротивления в маске составляла 8 – 10 мм.вд.ст.

Вышеуказанные средства в экспериментальной группе применялись на протяжении всего педагогического эксперимента, который включал в себя общеподготовительный и специально-подготовительный этапы тренировочного макроцикла. Гипоксические воздействия применялись в периодах отдыха между физическими упражнениями. Время дыхания в маске варьировалось от 30 до 90 секунд, в зависимости от продолжительности общего времени отдыха между упражнениями. Один дыхательный цикл включал в себя медленный глубокий вдох в маске и медленный глубокий выдох через диафрагму маски. Сопротивление в маске оставалось постоянным.

Измерение таких показателей, как ЧСС и АД производилось в условиях покоя и после физических нагрузок на контрольной неделе тестирования до и после педагогического эксперимента при помощи электронного спорттестера «Cardiosportege XF – 1670». Расчетным путем были получены такие показатели, как скорость восстановления ЧСС и АД на первой и пятой минутах отдыха.

Расчет достоверности различий производился по t-критерию Стьюдента для связанных выборок, эффективность тренировочного процесса оценивалась путем сравнения приростов показателей.

Результаты исследования. По результатам исследования, которые были получены по окончании педагогического эксперимента, можно говорить об эффективности предлагаемой методики применения дополнительных средств восстановления в виде дозированных гипоксических воздействий.

Опираясь на рекомендации, приведенные в специальной научно-методической литературе, в качестве интегральных показателей, по которым мы оценивали протекание восстановительных процессов, были взяты артериальное давление (АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС), которые регистрировались нами в покое (фоновое значение), на первой и пятой минутах восстановления, ЧСС при максимальном потреблении кислорода, а также высчитывался процент восстановления данных показателей на первой и пятой минутах после выполнения физических упражнений относительно состояния покоя.

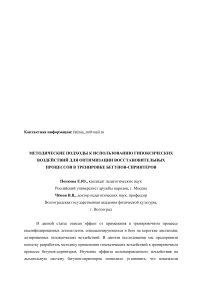

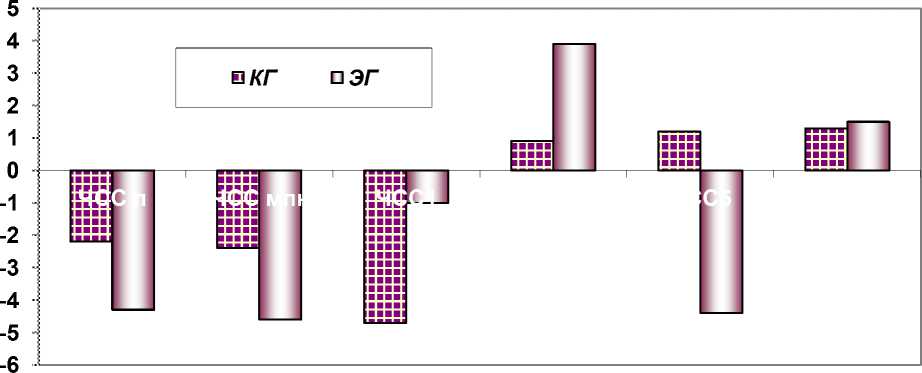

На рисунках 1 и 2 представлена динамика ЧСС и АД в контрольной и экспериментальной группах у бегунов на короткие дистанции в результате тренировки с дозированными гипоксическими воздействиями.

Рис. 1. Динамика ЧСС у квалифицированных спринтеров контрольной и экспериментальной групп в результате тренировки в условиях искусственной гипоксии (%)

*Условные обозначения: ЧССп - частота сердечных сокращений в состоянии покоя; ЧСС мпк - частота сердечных сокращений при максимальном потреблении кислорода; ЧСС1,5 - частота сердечных сокращений на 1-ой и 5-ой минутах восстановления; %НЧСС1,5 - процент восстановления частоты сердечных сокращений на 1-ой и 5-ой минутах восстановления от фонового значения (ЧСС покоя).

Рис. 2. Динамика АД у квалифицированных спринтеров контрольной и экспериментальной групп в результате тренировки в условиях искусственной гипоксии (%)

*Условные обозначения: САДп - систолическое артериальное давление в покое; ДАДп -диастолическое артериальное давление в покое; САД1,5 - систолическое артериальное давление на 1-ой и 5-ой минутах восстановления; ДАД1,5 - диастолическое артериальное давление на 1-ой и 5-ой минутах восстановления; %КСАД1,5 - процент восстановления систолического артериального давления на 1-ой и 5-ой минутах восстановления от фонового значения (САД покоя); %КДАД1,5 -процент восстановления диастолического артериального давления на 1-ой и 5-ой минутах восстановления от фонового значения (ДАД покоя).

Как видно из представленных графиков, в группе, где легкоатлеты применяли в восстановительном периоде гипоксические воздействия, все регистрируемые нами показатели, отражающие особенности протекания восстановительных процессов, улучшились с большим относительным приростом, чем в контрольной группе. Отметим, что исходное тестирование всех исследуемых показателей не выявило достоверных различий между контрольной и экспериментальной группами.

Повторное тестирование после педагогического эксперимента выявило достоверные различия в показателях протекания восстановительных процессов между первой и второй группой (в экспериментальной группе результаты имели более выраженную положительную динамику, чем в контрольной). Показатели, по которым мы оценивали экономичность работы сердечной деятельности (ЧСС в покое и ЧСС мпк), в первой группе изменились положительно на 7,2% и 7,5% (р <0,05). В контрольной группе прирост был ниже и составил 2,2% и 2,3% соответственно. Показатель скорости восстановления ЧСС на первой минуте в экспериментальной группе улучшился на 7,1% (р <0,05), на пятой минуте - на 6,6% (р <0,05), в контрольной группе - на 3,9% (р >0,05) и - 4,4% (р <0,05) соответственно.

Динамика артериального давления в контрольной и экспериментальной группах после педагогического эксперимента была следующей. В экспериментальной группе исследуемые показатели имели положительную статистически значимую динамику, за исключением систолического артериального давления в покое. Систолическое и диастолическое давление восстанавливалось быстрее как на первой (4,9% и 5,2% (р <0,05)), так и на пятой (6,8% и 6,4% (р <0,05)) минутах. Относительный прирост скорости восстановления САД и ДАД к первой минуте составил 5,6 % и 5,1% (р <0,05), к пятой минуте - 6,0 %и 4,2% ( р <0,05) соответственно. В контрольной группе, как видно из представленного графика, исследуемые показатели имели не столь выраженную положительную динамику.

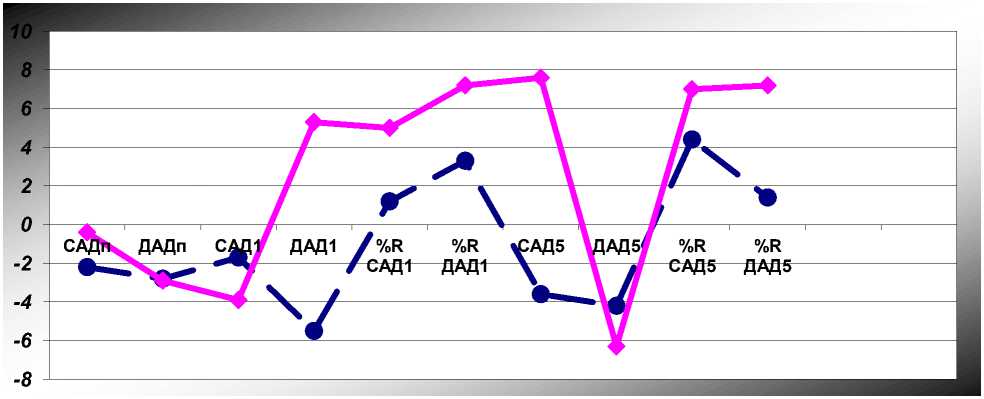

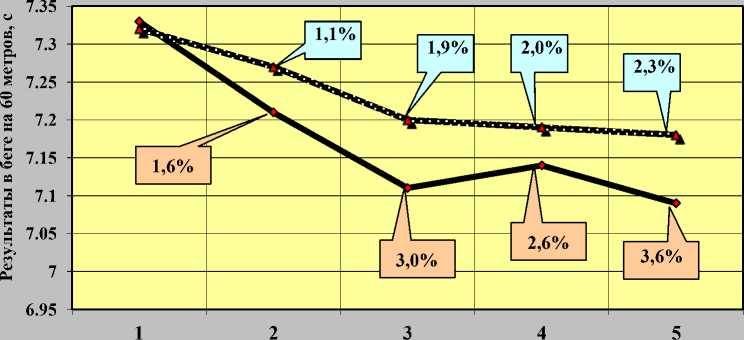

Чтобы определить влияние дозированных гипоксических воздействий на эффективность тренировочного процесса мы проанализировали динамику результатов у испытуемых в зимнем соревновательном сезоне после окончания педагогического эксперимента (рис. 3 и 4).

На рисунках 3 и 4 представлены результаты в беге на 60 и 200 метров в экспериментальной и контрольной группах в пяти стартах.

Основные старты в сезоне

ЭГ

Рис. 3. Динамика соревновательного результата в беге на 60 метров квалифицированных бегунов на короткие дистанции экспериментальной и

Рис. 4. Динамика соревновательного результата в беге на 200 метров квалифицированных бегунов на короткие дистанции экспериментальной и контрольной групп после педагогического эксперимента

Проанализировав изменения соревновательного результата в беге на 60 метров у спортсменов экспериментальной группы, мы видим, что с третьего старта произошло достоверное его улучшение, результат улучшился на 3,0% ( р < 0,05) относительно лучшего результата, показанного в начале соревновательного периода.

В контрольной группе бегунов на короткие дистанции результат в беге на 60

метров достоверно улучшился только к пятому старту, т.е. к концу соревновательного периода, и его относительный прирост был меньше, чем у спортсменов экспериментальной группы.

Время в беге на 200 метров в начале соревновательного периода, начиная со второго старта, у спринтеров обеих групп уменьшилось незначительно, на 0,7 и 0,9% ( р >0,05) соответственно. В середине соревновательного сезона (третий старт) в экспериментальной группе время бега достоверно снизилось на 2,4%, тогда как в контрольной группе прирост составил всего 0,9%. К пятому старту (конец соревновательного периода) экспериментальная группа спортсменов улучшила свой соревновательный результат на 3,4%, контрольная группа на 2,1%.

Заключение. Проведенное собственное исследование подтвердило мнения многих авторов о полезности и целесообразности использования в тренировке спортсменов дополнительных средств восстановления. Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента показал, что применение в тренировочном процессе квалифицированных бегунов на короткие дистанции дозированных гипоксических воздействий положительным образом влияет на эффективность спортивной тренировки, которая выражается в улучшении спортивного результата спортсменов. Гипоксические воздействия в остром периоде восстановления для бегунов на короткие дистанции являются действенным средством срочного восстановления. Эффект от их применения выражается в более ускоренном протекании восстановительных процессов в организме спортсменов, которое оценивалось по показателям артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Список литературы Методические подходы к использованию гипоксических воздействий для оптимизации восстановительных процессов в тренировке бегунов-спринтеров

- Артемьева Н. К. Нетрадиционные средства повышения физической работоспособности спортсменов//Вестник спортивной медицины России. -2005. -№ 4. -С. 25 -29.

- Бальсевич В.К. Контуры новой стратегии тренировки спортсменов олимпийского класса//Теория и практика физической культуры, 2001. -№4. -С. 9-14.

- Барабанкина Е.Ю., Москалев О.А., Чёмов В.В. Рационализация тренировочного процесса квалифицированных спринтеров в подготовительный период//Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта, 2015. -№6 (124). -С. 140-144.

- Вовк С. И. Закономерности взаимодействия нагрузочных и разгрузочных фаз в спортивной тренировке//Теория и практика физической культуры. -2008. -№5. -С. 63-65.

- Ганзей С. С. Физическая и функциональная подготовка квалифицированных пловцов 16 -17 лет в подготовительном периоде//Культура физическая и здоровье. -2011. -№1 (31). -С. 61-64.

- Чёмов В. В. Методология и технология интеграции тренирующих воздействий и эргогенических средств в различных видах легкой атлетики: монография. -Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2013. -318 с.

- Чёмов В. В. Оценка эффективности использования гиповентиляционных режимов дыхания в тренировке легкоатлетов бегунов в подготовительном периоде//Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта, 2010. -№7 (65). -С. 78-82.

- Drymirc J.U. Recovery of working capacity after physical exertion of high-class athletes//School of sports science. -2011. -209 p.

- Franki D.R. Hyperbaric oxygenation as a means of prevention of disruption adaptation of sportsmen//Journal of Sports Science. -2007. -V. 5. -P. 44-53.

- Horder U.M. Training in the highlands -advantages and disadvantages//Physical culture and sport. -1994. -V.11. -P. 323-329.

- Letvin E.W., Broun V.S., Smeet G.I. Features of sprinting in conditions of increased partial pressure//Sport theory and practice. -2010. -P. 78-86.

- Morgan A.P. Special training of the stayer in the competitive period//Journal sports training. -2014. -V. 3(4). -P. 178-184.

- Patrec T.E. Training athletes of the Olympic class -from theory to practice//Sport training (problems and ways to solve them). -2015. -V. 14(2). -P. 223-234.

- Rabertos B.Y. Increase in the level of versatile physical readiness of athletes in the preparatory period//Collection of scientific works. -2015. -P. 198-204.

- Wilyams J. Respiratory gymnastics for increasing the level of functional readiness of swimmers aged 16-17 in the competitive period//Journal of Juvenile Sports. -2008. -V. 13(1). -P. 218-229.