Методические подходы к оценке дополнительного риска развития заболеваний и потерь ожидаемой продолжительности жизни в условиях комбинированного воздействия загрязняющих веществ

Автор: Зайцева Н.В., Кольдибекова Ю.В., Землянова М.А., Чигвинцев В.М., Ухабов В.М.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 1 (49), 2025 года.

Бесплатный доступ

Оценка риска и обусловленных им негативных последствий со стороны здоровья, научное обоснование решений по его управлению, в том числе в условиях комбинированного действия загрязняющих веществ, являются одними из приоритетных гигиенических задач в рамках реализации функций и полномочий Роспотребнадзора. Цель исследования - развитие методических подходов к оценке дополнительного риска развития заболеваний и потерь ожидаемой продолжительности жизни в условиях комбинированного воздействия загрязняющих веществ. Дизайн исследования базируется на итерационном алгоритме, включающем каскадную модель взаимосвязанных событий «экспозиция - биомаркер экспозиции - биомаркер негативного эффекта - негативный исход (заболевание) - дополнительный риск здоровью». На основе количественной оценки дополнительного к изолированному риска осуществлен прогноз вероятностных потерь ожидаемой продолжительности жизни. Оценено порядка 300 многофакторных моделей (1000 параметров). Апробация алгоритма выполнена для условий реальной хронической аэрогенной экспозиции оксидами меди на уровне 1,5-3,0 RfC, никеля - 0,5-8,0 RfC и хрома - 0,2-3,9 RfC с применением результатов собственных многолетних углубленных исследований 2800 лиц, в том числе 1868 детей (4-7 лет) и 920 взрослых (18-59 лет), реализованных за период 2014-2023 гг. Установлен преимущественно синергетический тип комбинированного действия оксидов меди, никеля и хрома (до 57,1 % случаев), формирующий дополнительный к изолированному риск развития заболеваний, превышающий приемлемый уровень в 1,5-6,4 раза. Дополнительный риск здоровью обусловлен у детей болезнями нервной системы, у взрослых - болезнями системы кровообращения, нарушений обмена веществ, нервной системы. Вероятностные потери ожидаемой продолжительности жизни при сложившемся уровне дополнительного риска развития заболеваний в конкретных условиях комбинированного действия оксидов меди, никеля и хрома составили до одного месяца (30,2 дня) при благоприятном сценарии, около одного года (376,0 дней) при наихудшем сценарии. Внедрение в практику представленного алгоритма оценки дополнительного риска в условиях комбинированного действия химических веществ позволяет объективизировать анализ в части реально сложившейся санитарно-гигиенической ситуации, повысить эффективность и адекватность оценок существующих и планируемых воздухоохранных мероприятий для их своевременной корректировки, а также адресность медико-профилактических мер на период до достижения приемлемых рисков здоровью. Вместе с тем является необходимым совершенствование подходов к обоснованию приоритетных веществ, подлежащих первоочередному регулированию при действии их в смеси для формирования убедительной базы дифференциации регулирующих мер и концентрации усилий на максимальных рисках и ущербах здоровью.

Комбинированное действие, аэрогенная экспозиция, дополнительный риск здоровью, каскадная модель, биомаркеры экспозиции, биомаркеры негативных эффектов, заболевания, прогноз, ожидаемая продолжительность жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/142244652

IDR: 142244652 | УДК: 613.95, | DOI: 10.21668/health.risk/2025.1.01

Текст научной статьи Методические подходы к оценке дополнительного риска развития заболеваний и потерь ожидаемой продолжительности жизни в условиях комбинированного воздействия загрязняющих веществ

Минимизация рисков здоровью населения является критически важной задачей обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора1. Одним из ведущих факторов риска здоровью, формирующего дополнительную ассоциированную заболеваемость и смертность населения, остается химическое загрязнение атмосферного воздуха разнообразными соединениями (по химическому составу, структуре и др.), в том числе их комбинированными смесями переменного состава [1, 2]. В регионах присутствия стабильно функционирующих промышленных компаний хроническая аэрогенная комбинированная экспозиция может обусловливать неприемлемые уровни риска, в условиях которых развиваются негативные клеточные и системные нарушения здоровья, приводящие в дальнейшем к медико-экономическим ущербам [3–5]. За прошедший год с воздействием химических примесей атмосферного воздуха селитебных территорий ассоциировано порядка 600 дополнительных случаев заболеваний и 4,6 случая смертности на 100 тысяч всего населения, что неизбежно приводит к потерям занятости экономически активного населения в процессе производства валового внутреннего продукта2.

В связи с этим оценка риска и обусловленных им негативных последствий со стороны здоровья, научное обоснование решений по его управлению в условиях комбинированного действия загрязняющих веществ являются одними из приоритетных гигиенических задач в рамках реализации функций и полномочий Роспотребнадзора [6]. Методология оценки риска, связанного с эффектами химических смесей, развивалась десятилетиями с переменными принципами, понятиями, приоритетами и совершенствовалась в условиях реализации потенциала междисциплинарных знаний и достижений [3, 7, 8].

К истокам научных наработок по изучению особенностей комбинированного действия относят экспериментальные исследования, основанные на количественной оценке летальности биологических моделей с применением двух-, трехфакторных комбинаций веществ (в большей степени для различных металлов и металлоидов) [3, 9, 10]. Последующее применение методов статистической обработки, математического моделирования, графических приемов (например, наименьших квадратов, корреляция и регрессия, анализ изобол и др.) способствовало повышению достоверности и адекватности результатов [3, 7]. При этом межвидовые различия экспериментальных животных и человека [11, 12], сложность моделирования реальной экспозиции химических смесей и противоречивость интерпретации преобладающего типа действия [3, 13] являлись основными неопределенностями, влияющими на точность и объективность оценок.

Существенный вклад в развитие методологии оценки комбинированного действия внес подход, основанный на суммировании негативного эффекта или аддитивности доз [9, 14]. Ключевым элементом данного направления явилось применение зависимости «доза – ответ» [15, 16]. Детализация и подведение исследований комбинированного действия к реальным условиям потребовали включения оценки количественных уровней химических соединений в биологических средах организма и возможных последствий со стороны здоровья чувствительной группы населения (определение биомаркеров экспозиции и негативных эффектов) [17–19]. При этом для выявления достоверной ассоциированности негативных эффектов с факторами экспозиции стали применять систему причинно-следственных связей, параметризированную с помощью корреляционно-сетевого подхода, многомерных регрессионных и нейросетевых моделей и др. [20, 21]. Существующая методология оценки риска в целом является инструментом, обеспечивающим анализ санитарно-гигиенической ситуации на формализованной основе для обоснования мер по предотвращению и снижению негативных последствий комбинированной экспозиции. Вместе с тем одним из значимых вопросов остается уточнение по отношению к расчет- ным данным дополнительного риска в реальных условиях по критерию риск-реализованных заболеваний и ранжирование веществ по степени их приоритетности в составе смеси. Особенности комбинированного действия, т.е. более сложные, чем простая суммация, взаимодействия (синергизм, потенцирование, антагонизм и др.), не в полной мере учитываются в практике регулирования, но встречаются гораздо чаще (более 50,0 % случаев) [22–25].

В связи с этим расширение научных основ методологии оценки риска, обусловленного комбинированным действием, является принципиально важным для гигиены и профилактической медицины. Это позволит разработать подходы к регулированию содержания веществ в их различных комбинациях в смесях, формирующих экспозицию, что позволяет обосновать адекватную стратегию минимизации риска и устранения негативных последствий со стороны здоровья.

Цель исследования – развитие методических подходов к оценке дополнительного риска развития заболеваний и потерь ожидаемой продолжительности жизни в условиях комбинированного воздействия загрязняющих веществ.

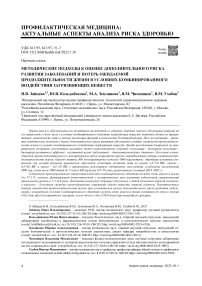

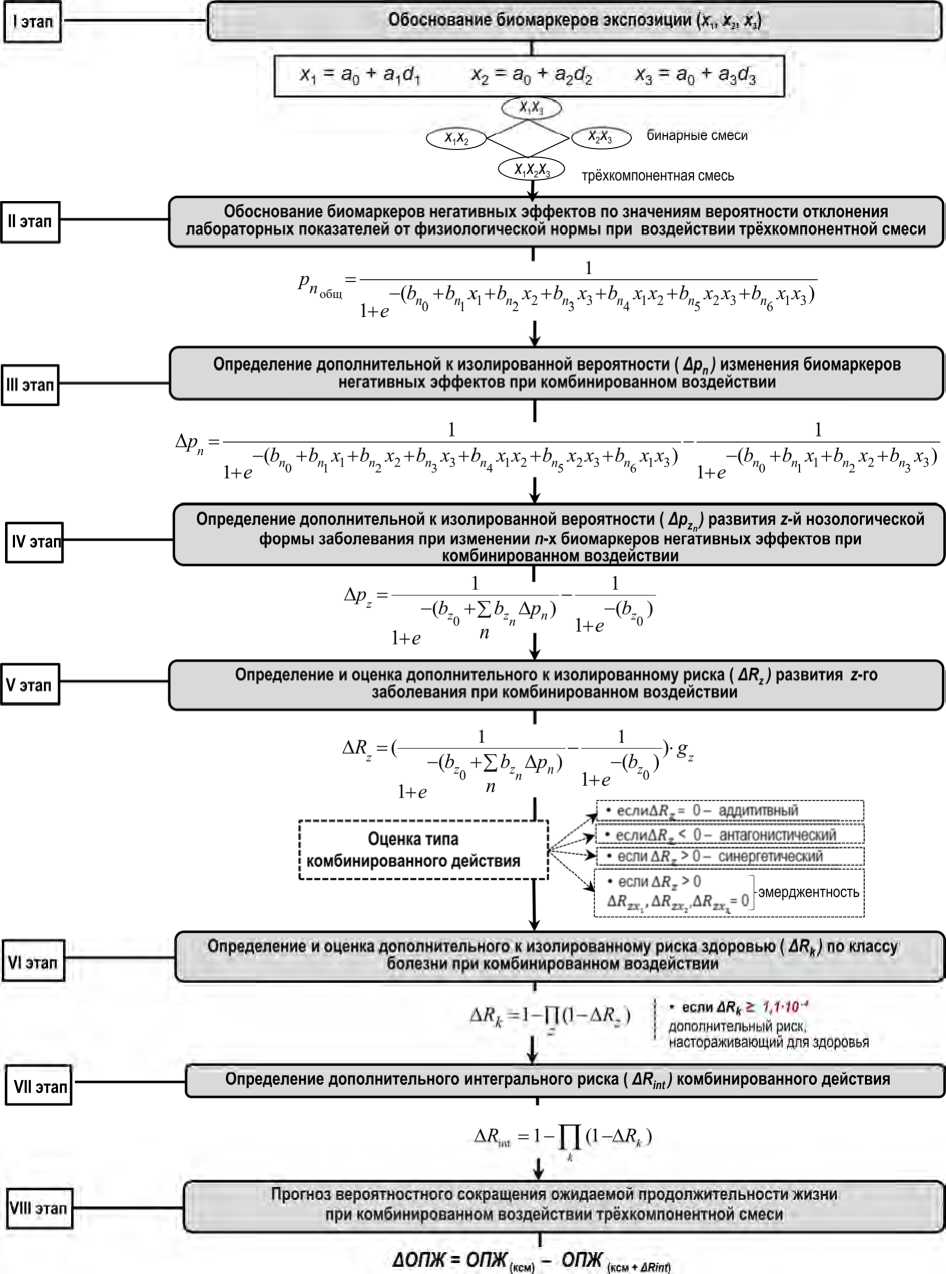

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели дизайн исследования базируется на предложенном итерационном алгоритме количественной оценки дополнительного к изолированному действию риска развития заболеваний и связанных с ним прогнозируемых потерь ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в условиях комбинированного действия трехкомпонентной смеси веществ (рис. 1).

Оценка дополнительной к изолированной вероятности развития негативных эффектов (Δ p n ), предусмотренная на этапах I–III представленной схемы, выполнена на примере смеси оксида алюминия, гидрофторида, бенз(а)пирена и детально изложена в ранее опубликованном исследовании [26]. Дальнейшее развитие методических основ (этапы IV–VIII) включает оценку дополнительного риска здоровью по критерию дополнительной к изолированной вероятности развития ассоциированного заболевания с учетом его тяжести.

Дополнительную вероятность развития риск-ассоциированного заболевания (Δ р z ) при комбинированном действии трехкомпонентной смеси веществ определяли по формуле (1):

A P z =

-

- ( b z 0 + X b zn A P n ) 1 + e ! bz 0 )

1 + e n

где A pzn - дополнительная вероятность развития z -й нозологической формы заболевания при отклонении n -х биомаркеров негативных эффектов от физиологической нормы в результате эффектов комбинированного действия веществ;

ния

– вероятность z -го заболева-

-

- ( b z 0 + X b zn A P n ) r

1 + e n при отклонении биомаркеров негативных эф- фектов от физиологической нормы при комбинированном действии химических веществ;

A pn - дополнительная вероятность изменения n -х биомаркеров негативных эффектов, обусловленная комбинированным действием;

b z 0 , b zn – параметры математической модели;

----b-y - фоновая вероятность z-го заболе вания при отклонении биомаркеров негативных эффектов от физиологической нормы в условиях отсутствия воздействия химического фактора.

Величину дополнительного риска (Δ R z ) развития заболевания, обусловленного комбинацией химических веществ, рассчитывали по формуле (2):

ARz = ( -(bzо+Е bznAPn ) - ) ' gz , (2) 1 + e n где ΔRz – дополнительный риск развития z-го заболевания, обусловленный комбинированным воздействием веществ; gz – показатель средневзвешенной тяжести z-й болезни по одной нозологической группе [27].

Дополнительный риск заболеваний по классу болезней в условиях комбинированного действия определяли по формуле (3):

ARk = 1-П (1 -ARz), (3) z где ΔRk – дополнительный риск развития заболеваний по классу болезней, обусловленный комбинированным воздействием веществ; ΔRz – дополнительный риск развития z-го заболевания, обусловленный комбинированным действием веществ.

В качестве критерия приемлемости дополнительного неканцерогенного риска применяли диапазон 1,1·10-6 – 1,0·10-4. При Δ R k > 1,1·10-4 дополнительный риск оценивали как «настораживающий» для здоровья3.

Дополнительный интегральный риск при комбинированном воздействии химических веществ определяли на основе результатов моделирования эволюции риска для отдельных видов нарушений здоровья (заболеваний) по формуле (4):

AR „nt = 1 - П(1 -AR k), (4) k где ΔRint – интегральный риск в возрасте t; ΔRk – риск k-го вида нарушения здоровья (заболевания по классу) в возрасте t.

Рис. 1. Итерационный алгоритм оценки дополнительного к изолированному риска развития заболеваний (Δ Rk ) и связанных с ним прогнозируемых потерь ОПЖ в условиях комбинированного действия трехкомпонентной смеси переменного состава

Вычисление вероятностных потерь ожидаемой продолжительности жизни выполнено на основе эволюционного моделирования нарастания риска здоровью от клеточно-молекулярного до организменного уровня в соответствии с процедурой (МР 2.1.10.0082-13)4. Расчет ОПЖ выполнен при распределении коэффициентов смертности для населения, подвергающегося текущему уровню экспозиции, и при распределении коэффициентов, увеличенных на значение дополнительного интегрального риска в каждой возрастной категории (формула (5)):

ΔОПЖ = ΔОПЖ ( К см) – ΔОПЖ ( К см + Δ R int) , (5)

где ΔОПЖ ( К см) – расчетное значение ожидаемой продолжительности жизни при сложившемся уровне смертности;

ΔОПЖ ( К см + Δ R int) – расчетное значение ожидаемой продолжительности жизни при уровне смертности, увеличенном на значение дополнительного интегрального риска;

К см – коэффициент смертности, характеризующий распределение вероятности смерти по возрасту.

Апробация всего алгоритма для условий реальной хронической аэрогенной экспозиции за период 2014–2023 гг. выполнена на примере другой смеси веществ: оксидов меди на уровне 0,0000088–0,000082 мг/кг·сут (1,5–3,0 RfC ), никеля – 0,000003–0,00022 мг/кг·сут (0,5–8,0 RfC ), хрома – 0,0000047–0,00053 мг/кг·сут (0,2–3,9 RfC ).

Расчет дополнительного риска развития заболеваний проведен по результатам собственных многолетних углубленных исследований 2800 лиц, в том числе 1868 детей (4–7 лет) и 920 взрослых (18–59 лет), реализованных за период 2014–2023 гг. Сформированный массив данных включал индивидуальные концентрации меди, никеля и хрома в крови, значения патогенетически связанных с экспозицией биохимических, иммунологических и гематологических показателей, диагноз основного заболевания (МКБ-10).

Для проведения настоящего исследования не требовалось заключение этического комитета (работа выполнена на ранее полученных материалах).

Биомаркерами комбинированной аэрогенной экспозиции являлись концентрации в крови детей: меди на уровне 0,968 ± 0,009 мг/дм3 (1,1 RfL), нике- ля – 0,007 ± 0,0004 мг/дм3 (7,0 RfL), хрома – 0,006 ± 0,0002 мг/дм3 (8,5 RfL); в крови взрослых: концентрации меди – 0,948 ± 0,053 мг/дм3 (1,1 RfL); никеля – 0,009 ± 0,001 мг/дм3 (9,0 RfL); хрома – 0,005 ± 0,0003 мг/дм3 (7,1 RfL)5.

Расчет дополнительной вероятности и рисков развития заболеваний осуществлен с помощью каскада взаимосвязанных событий, включающего поэтапное определение параметров моделей причинно-следственных связей «экспозиция – биомаркер экспозиции – биомаркер негативного эффекта – негативный исход (заболевание) – дополнительный риск здоровью». Математическое моделирование выполнено методом множественной логистической регрессии в многофакторной постановке с помощью программных продуктов с приложениями MS-Office6. Оценка достоверности и адекватности результатов моделирования осуществлена по F -критерию Фишера, коэффициенту детерминации ( R 2). Оценено порядка 300 цифровых многофакторных моделей (1000 параметров).

Результаты и их обсуждение. В ходе реализации первых трех этапов алгоритма установлены достоверные причинно-следственные связи и их коэффициенты регрессии, характеризующие скорость нарастания дополнительной к изолированной вероятности (Δ p n ) отклонения некоторых биомаркеров негативных эффектов у лиц разных возрастных групп в условиях комбинированной экспозиции оксидами меди, никеля и хрома (табл. 1).

Дополнительные к изолированному действию вероятность (Δ p zn ) и риск (Δ R z ) развития z -х заболеваний у детей и взрослых, полученных на IV и V этапах алгоритма, представлены в табл. 2.

Анализ частоты встречаемости выявленных типов комбинированного действия позволил установить, что преобладающим в обеих возрастных группах является синергизм – до 57,1 %. С возрастом увеличивается частота встречаемости синергизма в 1,4 раза. Аддитивность и эмерджентность установлены только у детей в 30,0 и 10,0 % случаев соответственно.

Показано, что синергетический тип комбинированного действия оксидов меди, никеля и хрома формирует дополнительный к изолированному риск развития заболеваний по классу болезней (Δ R k ), нарастающий с возрастом в 4 раза и более (табл. 3).

Таблица 1

Дополнительная вероятность изменения биомаркеров негативных эффектов у детей при комбинированном воздействии оксидов меди, никеля и хрома

|

Биомаркер негативного эффекта |

Вектор опасности развития негативного эффекта |

Коэффициенты регрессии при изолированном и комбинированном действии химических веществ |

Вероятность развития негативного эффекта |

Дополнительная вероятность при комбинированном воздействии (Δ p n ) |

||||||||

|

фоновый уровень |

медь ( х 1 ) |

никель ( х 2 ) |

хром ( х 3 ) |

медь и никель ( х 1 x 2 ) |

медь и хром ( х 1 x 3 ) |

никель и хром ( х 2 x 3 ) |

при отсутствии воздействия веществ ( p f ) |

при независимом изолированном воздействии веществ ( p if ) |

при изолированном и комбинированном воздействии ( p nобщ ) |

|||

|

b 0 |

b 1 |

b 2 |

b 3 |

b 4 |

b 5 |

b 6 |

||||||

|

Дети 4–7 лет |

||||||||||||

|

Аполипопротеин B100 |

Повышение |

-3,28 |

-1,67 |

-447,49 |

281,14 |

607,55 |

0,00 |

0,00 |

0,006 |

0,011 |

0,080 |

0,069 |

|

Гидроперекиси липидов |

Повышение |

-3,40 |

2,14 |

227,32 |

-482,46 |

-173,83 |

423,99 |

0,00 |

0,170 |

0,186 |

0,200 |

0,014 |

|

Глутаматдегидрогеназа |

Повышение |

-0,77 |

0,00 |

-119,84 |

50,46 |

156,67 |

0,00 |

0,00 |

0,298 |

0,329 |

0,427 |

0,099 |

|

Глутатионпероксидаза |

Повышение |

-2,81 |

0,00 |

0,00 |

240,25 |

220,30 |

0,00 |

-20643 |

0,066 |

0,079 |

0,299 |

0,220 |

|

Кортизол |

Повышение |

-1,86 |

-0,99 |

-516,55 |

0,00 |

454,89 |

-71,14 |

7592,51 |

0,037 |

0,052 |

0,031 |

-0,021 |

|

Лимфоциты в крови |

Повышение |

1,52 |

-0,92 |

39,57 |

-90,06 |

0,00 |

70,89 |

-6019,3 |

0,662 |

0,670 |

0,635 |

-0,036 |

|

Липопротеин низкой плотности |

Повышение |

-5,95 |

1,43 |

0,00 |

-82,73 |

73,40 |

83,54 |

0,00 |

0,009 |

0,010 |

0,016 |

0,006 |

|

Нейронспецифическая энолаза |

Повышение |

-2,18 |

-0,56 |

-99,62 |

277,85 |

185,29 |

-218,91 |

-3224,4 |

0,070 |

0,072 |

0,125 |

0,053 |

|

Общий билирубин |

Повышение |

-2,53 |

-0,76 |

-89,45 |

-73,43 |

87,99 |

46,99 |

2388,90 |

0,034 |

0,038 |

0,033 |

-0,004 |

|

Общий холестерин |

Повышение |

-2,95 |

0,09 |

-50,24 |

0,00 |

75,68 |

0,00 |

0,00 |

0,051 |

0,055 |

0,062 |

0,007 |

|

Прямой билирубин |

Повышение |

-2,73 |

-0,34 |

53,09 |

-59,43 |

-23,82 |

48,41 |

1329,22 |

0,046 |

0,047 |

0,053 |

0,006 |

|

Супероксиддисмутаза |

Повышение |

2,71 |

-6,20 |

313,75 |

-1411,9 |

0,00 |

1940,8 |

-66274 |

0,028 |

0,086 |

0,253 |

0,167 |

|

Щелочная фосфатаза |

Повышение |

-2,34 |

-2,45 |

-102,35 |

0,00 |

208,97 |

31,37 |

-2516,6 |

0,010 |

0,012 |

0,018 |

0,007 |

|

Гемоглобин |

Понижение |

-2,89 |

-0,22 |

-150,74 |

-15,99 |

159,22 |

0,00 |

1608,03 |

0,037 |

0,043 |

0,042 |

-0,001 |

|

Железо в крови |

Понижение |

-3,40 |

0,28 |

-54,28 |

-59,14 |

71,89 |

44,70 |

539,24 |

0,038 |

0,041 |

0,043 |

0,002 |

|

Моноциты в крови |

Понижение |

-3,20 |

1,53 |

-62,92 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

24669,5 |

0,131 |

0,133 |

0,222 |

0,089 |

|

Нейротропин-3 |

Понижение |

-1,44 |

1,49 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,476 |

0,477 |

0,498 |

0,022 |

|

Процент фагоцитоза |

Понижение |

-0,80 |

-0,70 |

-122,52 |

-19,59 |

55,20 |

0,00 |

2486,08 |

0,173 |

0,180 |

0,126 |

-0,054 |

|

Взрослые 18–59 лет |

||||||||||||

|

Аланинаминотрансфераза |

Повышение |

-3,12 |

0,92 |

-241,84 |

0,00 |

199,98 |

-129,46 |

27221,3 |

0,074 |

0,082 |

0,096 |

0,014 |

|

Аспартатаминотрансфераза |

Повышение |

-2,84 |

0,95 |

-22,59 |

-81,94 |

0,00 |

0,00 |

14060,7 |

0,112 |

0,113 |

0,119 |

0,005 |

|

Глутаматдегидрогеназа |

Повышение |

0,62 |

-1,69 |

0,00 |

0,00 |

62,01 |

168,52 |

-6251,18 |

0,288 |

0,321 |

0,513 |

0,192 |

|

Глутаминовая кислота |

Повышение |

-1,42 |

0,00 |

390,29 |

0,00 |

0,00 |

135,23 |

-91934,5 |

0,264 |

0,268 |

0,185 |

-0,082 |

|

Индекс эозинофилии |

Повышение |

-2,69 |

0,00 |

0,00 |

-194,21 |

0,00 |

137,94 |

8012,01 |

0,056 |

0,061 |

0,062 |

0,000 |

|

Кортизол |

Повышение |

-2,09 |

0,00 |

-878,34 |

0,00 |

647,26 |

-195,42 |

50102,7 |

0,049 |

0,078 |

0,045 |

-0,033 |

|

Малоновый диальдегид |

Повышение |

0,60 |

0,00 |

0,00 |

-106,71 |

0,00 |

41,05 |

0,00 |

0,629 |

0,635 |

0,559 |

-0,076 |

|

Моноциты в крови |

Повышение |

4,95 |

-3,50 |

0,00 |

-394,77 |

46,66 |

602,71 |

-21142,0 |

0,821 |

0,873 |

0,890 |

0,017 |

|

Нейронспецифическая энолаза |

Повышение |

-0,79 |

-2,44 |

0,00 |

-598,92 |

0,00 |

614,29 |

24034,9 |

0,032 |

0,047 |

0,093 |

0,046 |

|

Трансферрин |

Повышение |

3,24 |

-6,95 |

1153,6 |

-2995,92 |

-1063,28 |

3683,96 |

0,00 |

0,019 |

0,070 |

0,591 |

0,521 |

|

Щелочная фосфатаза |

Повышение |

-2,41 |

0,00 |

-788,67 |

0,00 |

845,00 |

-458,65 |

52076,8 |

0,039 |

0,064 |

0,065 |

0,001 |

|

Эозинофилы в назал. секрете |

Повышение |

-0,02 |

-0,83 |

-53,48 |

-89,26 |

61,42 |

75,83 |

0,00 |

0,294 |

0,315 |

0,297 |

-0,018 |

|

Абсолютный фагоцитоз |

Понижение |

-2,00 |

0,00 |

-67,31 |

-150,93 |

0,00 |

215,63 |

19283,8 |

0,102 |

0,116 |

0,189 |

0,073 |

|

Гемоглобин |

Понижение |

-3,34 |

1,98 |

-63,38 |

-296,73 |

0,00 |

214,18 |

25081,2 |

0,139 |

0,158 |

0,189 |

0,031 |

|

Железо в крови |

Понижение |

-1,50 |

0,00 |

76,13 |

-798,50 |

-219,38 |

692,75 |

34853,8 |

0,121 |

0,152 |

0,134 |

-0,018 |

|

Липопротеин выс. плотности |

Понижение |

-0,68 |

0,00 |

-52,42 |

107,04 |

60,64 |

-58,25 |

-3417,67 |

0,342 |

0,346 |

0,380 |

0,034 |

|

Процент фагоцитоза |

Понижение |

-0,24 |

-2,01 |

-390,66 |

294,29 |

533,68 |

-341,12 |

0,00 |

0,096 |

0,122 |

0,184 |

0,062 |

|

Фагоцитарное число |

Понижение |

1,39 |

-1,52 |

-150,97 |

-34,86 |

167,53 |

0,00 |

0,00 |

0,462 |

0,500 |

0,455 |

-0,045 |

Таблица 2

Дополнительный риск развития заболевания, обусловленный комбинированным действием оксидов меди, никеля и хрома

|

Группа болезней (МКБ-10) |

Вероятность развития заболевания при отсутствии воздействия ( р f ) |

Тяжесть заболевания ( g z ) |

Дополнительная к фону вероятность развития заболевания |

Дополнительный к фону риск развития заболевания |

Дополнительная (-ый) к изолированному действию и фону |

Тип комбинированного действия веществ |

|||||

|

при изолир. действии меди (Δ p zx1 ) |

при изолир. действии никеля (Δ p zx2 ) |

при изолир. действии хрома (Δ p zx3 ) |

при изолир. действии меди (Δ R zx1 ) |

при изолир. действии никеля (Δ R zx2 ) |

при изолир. действии хрома (Δ R zx3 ) |

вероятность развития заболев. при комбин. действии (Δ p zn ) |

риск развития заболев. при комбин. действии (Δ R z ) |

||||

|

Дети 4–7 лет |

|||||||||||

|

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D83.9, D84.9) |

0,0086 |

0,116 |

0,0002 |

0,0003 |

0,0001 |

2,9 ∙10-5 |

0,00 |

1,1∙10-5 |

0,0002 |

2,2∙10-5 |

Синергизм |

|

Нарушения активности и внимания (F48.0, F90) |

0,0012 |

0,053 |

0,0000 |

0,0005 |

-0,0002 |

0,00 |

0,00 |

-1,2∙10-5 |

0,0000 |

0,00 |

Аддитивность |

|

Нарушения нервной системы (G90.8, G90.9) |

0,0345 |

0,142 |

0,0014 |

0,0232 |

-0,0096 |

2,0∙10-4 |

3,3∙10-3 |

-1,4∙10-3 |

0,0011 |

1,5∙10-4 |

Синергизм |

|

Болезни сердца (I34.1, I49.9) |

0,0021 |

0,131 |

0,0000 |

0,0000 |

0,0000 |

0,00 |

0,000 |

-8,4∙10-7 |

0,0000 |

0,00 |

Аддитивность |

|

Болезни верхних дыхательных путей (J30, J30.3, J31, J32, J35.0, J35.1, J35.8, J37, J39.3) |

0,0693 |

0,016 |

0,0024 |

0,0395 |

-0,0158 |

3∙10-5 |

6,3∙10-4 |

-2,5∙10-4 |

0,0014 |

2,3∙10-5 |

Синергизм |

|

Болезни нижних дыхательных путей (J45, J46) |

0,0026 |

0,105 |

0,0000 |

-0,0001 |

0,0000 |

0,00 |

0,00 |

-4,2∙10-6 |

-0,0002 |

-2,1∙10-5 |

Антагонизм |

|

Ожирение и др. формы избыт. питания (E66, Е67) |

0,0233 |

0,086 |

0,0005 |

0,0060 |

-0,0035 |

4,3∙10-5 |

5,1∙10-4 |

-3,0∙10-4 |

0,0008 |

7,2∙10-5 |

Синергизм |

|

Болезни желудочнокишечного тракта (K29, К30) |

0,0088 |

0,173 |

0,0001 |

0,0004 |

-0,0003 |

9,9∙10-6 |

6,5∙10-5 |

-5,9∙10-5 |

-0,0002 |

-2,8∙10-5 |

Антагонизм |

|

Болезни печени (К76.0) |

0,0068 |

0,221 |

0,0000 |

0,0001 |

0,0000 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,0000 |

0,00 |

Аддитивность |

|

Болезни желчевыводящих путей (К83.8, К83.9) |

0,0145 |

0,062 |

0,0000 |

-0,0002 |

0,0000 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,0004 |

2,5∙10-5 |

Эмерджент-ность |

|

Взрослые 18–59 лет |

|||||||||||

|

Анемии, связанные с дефицитом железа (D50.9) |

0,0194 |

0,017 |

0,0005 |

0,0052 |

-0,0047 |

8,5∙10-6 |

8,8∙10-5 |

-7,9∙10-5 |

-0,0003 |

-5,7∙10-6 |

Антагонизм |

|

Анемии уточн. и неуточн. (D64.8, D64.9) |

0,0107 |

0,022 |

0,0001 |

0,0085 |

-0,0007 |

1,4∙10-6 |

1,9∙10-4 |

-1,6∙10-5 |

-0,0013 |

-2,9∙10-5 |

Антагонизм |

|

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D83.9, D84.9) |

0,0425 |

0,116 |

0,0001 |

0,0004 |

0,0007 |

1,4∙10-5 |

5,2∙10-5 |

7,9∙10-5 |

0,0006 |

7,3∙10-5 |

Синергизм |

|

Дистония (G24.9) |

0,0027 |

0,299 |

0,0003 |

-0,0008 |

0,0031 |

7,5∙10-5 |

-3,0∙10-4 |

9,2∙10-4 |

-0,0002 |

-6,4∙10-5 |

Антагонизм |

|

Нарушения нервной системы (G90.8, G90.9) |

0,3696 |

0,142 |

0,0000 |

-0,0005 |

-0,0034 |

0,00 |

-1,0∙10-4 |

-4,9∙10-4 |

0,0049 |

7,0∙10-4 |

Синергизм |

|

Гипертензии (I10, I11.9) |

0,1136 |

0,062 |

0,0027 |

0,0098 |

0,0371 |

1,7∙10-5 |

6,1∙10-4 |

2,30∙10-3 |

0,0098 |

6,1∙10-4 |

Синергизм |

|

Ишемическая болезнь сердца (I20) |

0,0153 |

0,075 |

0,0019 |

-0,0051 |

0,0199 |

1,4∙10-4 |

-4,0∙10-4 |

1,5∙10-3 |

-0,0007 |

-5,0∙10-5 |

Антагонизм |

|

Болезни сердца (I34.1, I45.1, I49.9) |

0,0355 |

0,131 |

0,0013 |

-0,0041 |

0,0100 |

1,7∙10-4 |

-5,0∙10-4 |

1,3∙10-3 |

-0,0003 |

-4,1∙10-5 |

Антагонизм |

|

Болезни верхних дыхательных путей (J30, J30.3, J31, J32) |

0,2955 |

0,016 |

0,0012 |

0,0112 |

0,0092 |

1,8∙10-5 |

1,8∙10-4 |

1,5∙10-4 |

0,0018 |

2,9∙10-5 |

Синергизм |

|

Ожирение и др. формы избыт. питания (E66, Е67) |

0,0702 |

0,086 |

0,0008 |

-0,0009 |

0,0143 |

6,7∙10-5 |

-1,0∙10-4 |

1,2∙10-3 |

0,0031 |

2,7∙10-4 |

Синергизм |

|

Нарушение обмена веществ (E78) |

0,0404 |

0,091 |

0,0007 |

0,0074 |

0,0057 |

6,7∙10-5 |

6,7∙10-5 |

5,2∙10-4 |

0,0030 |

2,7∙10-4 |

Синергизм |

|

Болезни желудочнокишечного тракта (K25, K29, К30) |

0,1822 |

0,173 |

0,0005 |

0,0089 |

0,0099 |

7,9∙10-5 |

1,5∙10-3 |

1,7∙10-3 |

0,0016 |

2,7∙10-4 |

Синергизм |

|

Болезни печени (К76.0) |

0,0385 |

0,221 |

0,0001 |

-0,0009 |

-0,0003 |

2,7∙10-5 |

-2,0∙10-4 |

-7,6∙10-5 |

0,0001 |

2,3∙10-5 |

Синергизм |

|

Болезни желчевыводящих путей (K80, K81, K82.8, K83.4, К83.8, К83.9, K86) |

0,3439 |

0,062 |

0,0370 |

-0,2041 |

0,2688 |

2,3∙10-3 |

-12,7∙10-3 |

1,7∙10-2 |

-0,0511 |

-3,2∙10-3 |

Антагонизм |

Таблица 3

Дополнительный риск развития заболеваний по классам болезней, обусловленный комбинированной экспозицией оксидами меди, никеля и хрома

Установлено, что у детей 4–7 лет формируется дополнительный риск, оцениваемый как «настораживающий», развития заболеваний нервной системы, превышающий приемлемый уровень до 1,5 раза. У взрослых 18–59 лет дополнительный риск развития заболеваний системы кровообращения, нервной системы, нарушения обмена веществ превышает приемлемый уровень до 6,4 раза.

Интегральный дополнительный риск здоровью детей составил 1,3 · 10-4 и оценен как «настораживающий», у взрослых – от 1,8 · 10-3 до 3,0 · 10-3, «высокий».

Прогнозируемое вероятностное сокращение ожидаемой продолжительности жизни при комбинированном действии изучаемых веществ, обусловленное болезнями нервной системы, сердца, нарушениями обмена веществ (ожирения), составит порядка одного месяца (30,2 дня) при благоприятном сценарии и около одного года (376,0 дней) при наихудшем сценарии.

Таким образом, предложенный и апробированный алгоритм позволил оценить особенности комбинированного действия веществ по величине дополнительного к изолированному риска здоровью на основе параметризированных причинноследственных связей маркеров экспозиции и негативных эффектов; обосновать приоритетные виды заболеваний (нервной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой систем и др.), дифференцированные по возрасту и формирующие потери ожидаемой продолжительности жизни. Вместе с тем в исследованиях при оценке риска комбинированного действия химических веществ выделен ряд проблем, требующий научно-методического решения.

К ним относят необходимость проверки адекватности оценки дополнительного риска здоровью при комбинированной экспозиции с учетом типов действия, отклоняющихся от концепции аддитивности (синергизм, антагонизм и др.), и разработки подходов к обоснованию приоритетных веществ, подлежащих первоочередному регулированию при действии их в смеси. Полученный результат при решении данных проблем может являться убедительной базой дифференциации мер по снижению регуляторной нагрузки и концентраций усилий на максимальных рисках и ущербах здоровью.

Выводы. Внедрение в практику представленного алгоритма оценки прогнозируемого дополнительного риска развития заболеваний, обусловленного комбинированной экспозицией химическими веществами, позволяет объективизировать анализ в части реально сложившейся санитарно-гигиенической ситуации, усилить эффективность и адекватность оценок существующих и планируемых воздухоохранных мероприятий для их своевременной корректировки, повысить адресность медико-профилактических мер на период до достижения приемлемых рисков здоровью.

Ожидаемая результативность внедрения мер государственного регулирования содержания опасного сочетания оксидов меди, никеля, хрома в атмосферном воздухе населенных мест может обеспечить увеличение ОПЖ в среднем на 30,2 дня.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.