Методические подходы к оценке урожайности на примере сортов и гибридов F1 подсолнечника селекции ВНИИМК в зависимости от содержания в чернозёме выщелоченном минерального азота и подвижного фосфора

Автор: Тишков Н.М., Хатнянский В.И.

Рубрика: Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений

Статья в выпуске: 2 (202), 2025 года.

Бесплатный доступ

В 1993–1995 гг. в лаборатории агрохимии и в отделе семеноводства Всероссийского НИИ масличных культур проведены исследования в полевых опытах по разработке сортовых агротехник возделывания и созданию агроэкологических паспортов 17 сортов и гибридов F1 подсолнечника трёх групп спелости – очень ранняя, ранняя, средняя. Выполнены учёты урожая, его структуры и качества изучаемых сортообразцов в зависимости от погодных условий вегетационного периода (апрель – август), определены агрохимические показатели чернозёма выщелоченного под сортами и гибридами весной (апрель – май): формы минерального азота (нитратного и аммонийного) в слое 0–60 см, подвижного фосфора, степень подвижности фосфатов, обменная кислотность (pHKCl) в слое 0–20 см. Установлена зависимость урожайности каждого изучаемого сорта, гибрида, по группам спелости и в среднем всех изученных сортообразцов от величины обменной кислотности, содержания форм минерального азота, подвижного фосфора и степени подвижности фосфатов. В условиях проведения полевых экспериментов выявлено оптимальное содержание в почве весной, в начале вегетации подсолнечника, для сортов и гибридов по группам спелости минерального азота, подвижного фосфора и степени подвижности фосфатов, превышение которых не приводит к увеличению урожайности. Показана сортовая специфика отзывчивости изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на уровни содержания в чернозёме выщелоченном подвижных форм азота и фосфора.

Подсолнечник, сорт, гибрид, урожайность, чернозём выщелоченный, подвижные формы азота, фосфора, обменная кислотность

Короткий адрес: https://sciup.org/142244913

IDR: 142244913 | УДК: 633.854.78:631.559.2 | DOI: 10.25230/2412-608X-2025-2-202-68-78

Текст научной статьи Методические подходы к оценке урожайности на примере сортов и гибридов F1 подсолнечника селекции ВНИИМК в зависимости от содержания в чернозёме выщелоченном минерального азота и подвижного фосфора

Введение. Эффективность производства подсолнечника неразрывно связана с комплексным решением вопросов по разработке и внедрению сортовых агротехник возделывания сортов и гибридов, формирования высокопродуктивных агроценозов и получения в конкретных условиях выращивания высоких и экономически обоснованных урожаев с заданными показателями качества продукции.

А.А. Жученко (1990) указывал, что «сортовая агротехника, базируясь на управлении модификационной изменчивостью растений, учитывает специфику адаптивных реакций каждого сорта (гибрида) на разных этапах онтогенеза, в том числе характер корреляций между компонентами потенциальной продуктивности и экологической устойчивости» [1, с. 287].

Данные о специфичности реакций разных сортов на действия факторов внешней среды приведены в работах Д.Н. Прянишникова (1955), Р.Н. Harvey (1956), Л.Л. Балашева (1965), К.Н. Годуновой (1967), С.Н. Маштакова (1969), Э.Л. Климашев-ского (1990) [цит. по 1]. Неодинаковая отзывчивость разных сортов сельскохозяйственных культур на внесение удобрений в нашей стране впервые установлена ещё в 1891–1903 гг. [2].

В опытах Э.Л. Климашевского с сотрудниками (1976) выявлено, что при одинаковых дозах внесения минерального удобрения урожайность изменялась у сортов пшеницы яровой от 3,3 до 5,1 т/га, пшеницы озимой – от 3,5 до 5,4 т/га, кукурузы – от 2,6 до 6,8 ц/га, сои – от 2,6 до 3,7 т/га [3]. Авторами отмечены также различия по отзывчивости сортов на нитратную и аммонийную форму азота. Реакция генотипов подсолнечника на фон минерального питания выявлена в работах других исследователей [4; 5; 6; 7; 8].

Сортовая специфика различной отзывчивости видов и сортов растений на внесение удобрений достаточно полно раскрыта в работах Э.Л. Климашевского и его школы [9]. Было установлено, что из 200 сортов злаковых и бобовых культур для 82 % коэффициенты использования элементов питания составили 19–20 % и только для 18 % сортов они достигали 36–51 %. Выявленная сортовая специфика проявляется в разной отзывчивости сортов на содержание в почве азота или фосфора, а также на форму азотного или фосфорного питания. При этом автор считает, что сортовая специфика избирательности растений в эффективном использовании вносимых удобрений принадлежит в основном корневым системам.

А.А. Жученко (1990) отмечал, что разработка сортовой агротехники особенно важна для экологически специализированных сортов и гибридов, отличающихся узкими пределами адаптации к условиям внешней среды, урожайность которых варьирует сильнее не только за счёт погодных изменений, но и от уровня агротехники [1, с. 289]. Основным документом сортовой агротехники, по мнению А.А. Жученко, должен быть агроэкологический паспорт, характеризующий специфику реакций сорта (гибрида), особенностей его возделывания в различных почвенно-климатических зонах, при разных погодных условиях и агротехнике. Необходимость разработки агроэкологических паспортов сортов определяется спецификой их адаптивных реакций на естественные и регулируемые факторы внешней среды, а основная цель его создания состоит в определении экономически и экологически оправданных приёмов управления адаптивным потенциалом культивируемых растений на уровне сорта (гибрида), вида, агрофитоценоза, агроэкосистемы и агроландшафта [1, с. 291; 10, с. 744].

Одним из элементов сортовой агротехники является отзывчивость сорта (гибрида) или группы сортов (гибридов) на уровни содержания в почве минерального азота, подвижных форм фосфора и калия.

Во Всероссийском НИИ масличных культур проведены совместные исследования в лаборатории агрохимии и отделе семеноводства по разработке сортовых агротехник и созданию агроэкологических паспортов сортов и гибридов подсолнечника с целью повышения био-логизации и экологизации агротехнологи-ческих приёмов, продуктивности сортов и гибридов. Одной из задач этих исследований являлось установление зависимости урожайности сортов и гибридов F1 подсолнечника трех групп спелости: очень ранней, ранней (раннеспелой) и средней (среднеспелой) от исходного содержания весной в чернозёме выщелоченном минерального азота (сумма нитратного и аммонийного азота), подвижного фосфора и степени подвижности фосфатов в центральной природно-климатической зоне Краснодарского края.

Материалы и методы. Исследования выполнены в 1993–1995 гг. в полевых опытах на центральной экспериментальной базе ВНИИ масличных культур (г. Красно- дар). Повторность 4-кратная, учётная площадь делянки 28,0 м2, посев ручной, по три семянки в гнездо, густота стояния растений после расстановки при образовании шести настоящих листьев 50 тыс. шт/га. Предшественник – пшеница озимая, под которую вносили N90-120P60-80. Измельченные надземные растительные остатки после уборки урожая пшеницы озимой заделывали в почву в системе основной обработки (улучшенная зябь) в слой 0–20 см. Перед дискованием почвы вносили поверхностно азотное удобрение в форме аммиачной селитры в дозе N30.

Объектами исследований были чернозём выщелоченный и растения сортов и гибридов подсолнечника трёх групп спелости, краткая характеристика которых представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика сортов и гибридов подсолнечника по группам спелости

|

Сорт, гибрид |

Продолжительность вегетационного периода, сут. |

Средняя высота растения, см |

Средняя масса 1000 семян, г |

Средняя урожайность, т/га |

Среднее содержание масла в семенах, % |

|

Очень ранняя |

|||||

|

Атаман |

78–81 |

160 |

56,8 |

2,76 |

51,6 |

|

Родник (Р 453) |

81–84 |

160 |

56,0 |

2,86 |

51,2 |

|

F 1 Кубанский 48 |

80–82 |

156 |

54,6 |

3,00 |

51,6 |

|

F 1 Кубанский 371 |

81–84 |

167 |

59,3 |

2,65 |

48,3 |

|

F 1 Краснодарский 917 |

78–80 |

167 |

63,2 |

3,00 |

48,8 |

|

Ранняя |

|||||

|

Березанский |

83–87 |

200 |

61,3 |

3,02 |

48,8 |

|

F 1 Кубанский 480 |

83–85 |

165 |

51,0 |

2,89 |

51,6 |

|

F 1 Кубанский 341 |

85–87 |

172 |

66,8 |

2,77 |

51,2 |

|

F 1 Кубанский 393 |

84–87 |

173 |

64,5 |

2,88 |

51,3 |

|

F 1 Кубанский 93 |

87–89 |

160 |

54,8 |

3,07 |

50,1 |

|

F 1 Кубанский 930 |

84–86 |

174 |

62,0 |

2,97 |

51,7 |

|

F 1 Краснодарский 885 |

84–86 |

157 |

58,4 |

2,76 |

50,4 |

|

Первенец |

85–87 |

174 |

55,3 |

2,92 |

52,1 |

|

Полевик |

84–86 |

154 |

64,3 |

2,98 |

47,6 |

|

Средняя |

|||||

|

Лидер |

94–98 |

200 |

63,1 |

2,96 |

51,8 |

|

Флагман |

94–97 |

215 |

53,6 |

3,20 |

50,1 |

|

Юбилейный 60 |

93–96 |

199 |

56,4 |

3,18 |

51,0 |

Почва представлена чернозёмом выщелоченным слабогумусным сверхмощным тяжелосуглинистым. Весной в слое 0–20 см содержалось подвижного фосфора 22,2 ± 0,6 мг/100 г (CV = 14,8 %), степень подвижности фосфатов составляла 0,25 ± 0,02 мг P 2 O 5 /л (CV = 46,1 %); в слое 0–60 см содержание минерального азота составляло 39,1 ± 4,5 мг/кг (CV = 65,6 %), в том числе азота нитратного 24,2 ± 1,9 мг/кг (CV = 49,8 %) и аммонийного – 14,9 ± 2,1 мг/кг (CV = 54,6 %). Почвенные образцы отбирали весной на каждой делянке в фазе полных всходов изучаемых сортов и гибридов на глубину 0–60 см послойно через 20 см. Объединенные пробы почвы составляли из трёх единичных проб с каждой делянки. В день взятия проб, при естественной влажности почвы, в почвенных образцах определяли содержание нитратного азота колориметрически в 0,03 н. вытяжке K 2 SO 4 с дисульфофеноловой кислотой по методу Грандваль–Ляжу, аммонийного азота колориметрически в 0,1 н. вытяжке KCl методом с реактивом Несслера. В воздушно-сухих образцах почвы, просеянных через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм, определяли обменную кислотность (pH KCl ) потенциометрически в 1,0 н. растворе KCl при соотношении почва : раствор 1 : 2,5, содержание подвижного фосфора (фактор «ёмкости») колориметрически в вытяжке 0,5 н. CH 3 COOH (pH 2,5) при соотношении почва : раствор 1 : 25 по методу Ф.В. Чирикова, степень подвижности ортофосфатов (фактор «интенсивности») в вытяжке 0,03 н. раствора K 2 SO 4 при соотношении почва : раствор 1 : 5 по методу Н.П. Карпинского и В.Б. Замятиной [11].

Агротехника в полевых опытах рекомендуемая для центральной природно-климатической зоны Краснодарского края. Система основной обработки почвы включала два лущения стерни после уборки пшеницы озимой на глубину 6–8 и 8–10 см и отвальную вспашку в октябре на глубину 20–25 см. Весной, при достижении почвой физической спелости, проводили раннюю культивацию зяби на глубину 8–10 см, а после отрастания сорняков – предпосевную культивацию на глубину 6–8 см. В период вегетации подсолнечника на посевах применяли две междурядные культивации.

Уборку урожая проводили по мере созревания изучаемых сортов и гибридов раздельным способом. Урожай приводили к 10%-ной влажности очищенных семян.

Полученные в опытах экспериментальные данные оценивали методами дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа в изложении Б.А. Доспехова [12].

Результаты и обсуждение. Погодные условия вегетационного периода подсолнечника (апрель – август), особенно по количеству выпавших осадков, по годам значительно различались (табл. 2).

Таблица 2

Погодные условия вегетационного периода подсолнечника в 1993–1995 гг.

Метеостанция «Круглик», г. Краснодар

|

Год |

Месяц |

За период апрель – август |

||||

|

апрель |

май |

июнь |

июль |

август |

||

|

Осадки, мм |

||||||

|

Норма – среднее за 1961– 1990 гг. |

58,3 |

64,2 |

77,4 |

53,1 |

51,5 |

304,5 |

|

1993 |

56,2 |

64,3 |

66,8 |

56,0 |

12,2 |

255,5 |

|

1994 |

56,7 |

51,3 |

39,0 |

13,2 |

38,0 |

198,2 |

|

1995 |

67,3 |

85,4 |

138, 2 |

60,4 |

47,2 |

398,5 |

|

Среднее за 1993– 1995 гг. |

60,1 |

67,0 |

81,3 |

43,2 |

32,5 |

284,1 |

|

CV, % |

10,4 |

25,7 |

63,0 |

60,3 |

55,8 |

36,3 |

|

Среднесуточная температура воздуха, °С |

||||||

|

Норма – среднее за 1961– 1990 гг. |

12,2 |

17,3 |

21,0 |

23,2 |

22,5 |

19,2 |

|

1993 |

10,4 |

16,2 |

19,5 |

22,0 |

22,9 |

18,2 |

|

1994 |

14,6 |

16,6 |

19,6 |

23,9 |

23,1 |

19,6 |

|

1995 |

12,1 |

17,5 |

23,0 |

23,5 |

22,9 |

19,8 |

|

Среднее за 1993– 1995 гг. |

12,4 |

16,8 |

20,7 |

23,1 |

23,0 |

19,2 |

|

CV, % |

17,0 |

4,0 |

9,6 |

4,3 |

0,5 |

4,5 |

|

Относительная влажность воздуха, % |

||||||

|

Норма – среднее за 1961– 1990 гг. |

67,0 |

67,7 |

67,3 |

65,0 |

66,3 |

66,7 |

|

1993 |

69,3 |

70,7 |

68,7 |

65,7 |

63,7 |

67,6 |

|

1994 |

63,7 |

67,7 |

65,0 |

52,3 |

58,3 |

61,4 |

|

1995 |

71,7 |

68,0 |

66,3 |

63,3 |

64,3 |

66,7 |

|

Среднее за 1993– 1995 гг. |

68,2 |

68,8 |

66,7 |

60,4 |

62,1 |

65,2 |

|

CV, % |

6,0 |

1,9 |

2,1 |

11,8 |

5,3 |

5,1 |

В сравнении с данными за 1961–1990 гг. (норма) за указанный период (апрель – август) осадков выпало меньше нормы в 1993 г. на 49,0 мм (16,1 %), в 1994 г. – на 106,3 мм (34,9 %), а в 1995 г. их количество возросло на 94,0 мм (30,9 %). Следует отметить сухую с небольшими осадками погоду в июне – августе 1994 г. (90,2 мм), что составило 49,6 % нормы (182,0 мм), и в августе 1993 г. (12,2 мм, или 23,7 % месячной нормы). Обильными осадками характеризовались май – июнь 1995 г., когда их выпало больше нормы за эти месяцы (141,6 мм) на 82,0 мм, или на 57,9 %. За апрель – август были ниже нормы среднесуточная температура воздуха – на 1,0 °С в 1993 г., и относительная влажность воздуха – на 5,3 % в 1994 г. Показатели количества выпавших осадков сильно варьировали по годам в июне – августе (CV = 63,0– 55,8 %), среднесуточная температура воздуха – в апреле (CV = 17,0 %) и в июне (CV = 9,6 %), а относительная влажность воздуха – в июле (CV = 11,8 %).

В период цветение – налив семян (3-я декада июня – август), при норме за период 136,3 мм, осадков выпало в 1993 г. 86,5 мм (63,5 %), в 1994 г. – 51,5 мм (37,8 %), в 1995 г. – 202,5 мм (148,6 %). Среднесуточная температура воздуха (норма 22,5 °С) составляла 21,9; 22,5; 23,1 °С, а относительная влажность воздуха (норма 66,4 %) – 64,5, 56,9 и 65,9 % по годам исследований соответственно.

Чернозём выщелоченный слабогумусный сверхмощный тяжелосуглинистый на опытных делянках под сортами и гибридами подсолнечника в годы исследований по вариантам и повторностям опытов характеризовался в слое 0–20 см изменением величины обменной кислотности (pHKCl) от 4,2 до 6,0 единиц pH при среднем значении pH 5,1 вследствие разных норм внесения азотных удобрений под предшественник. Следует учитывать, что почвы с pHKCl 4,1–4,5 являются сильнокислыми, 4,6–5,0 – среднекислыми, 5,1–5,5 – слабокислыми и 5,6–6,0 – близкими к нейтральным. Обычно при pH ниже 5,0 в ризосфере угнетаются ростовые процессы, особенно в начале вегетации растений, снижается потребление калия, кальция, магния, фосфора, молибдена, но увеличивается поглощение токсичных для растений ионов алюминия и марганца.

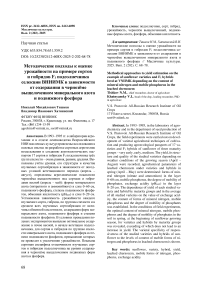

В среднем за годы исследований выявлена положительная зависимость урожайности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника очень ранней, ранней и средней групп спелости ( y , т/га) от величины обменной кислотности ( x , pH KCl ) (рис. 1). Установлено, что в среднем по сортам и гибридам с увеличением pH KCl с 4,2 до 6,0 урожайность возрастала с 1,98 до 3,20 т/га. Зависимость описывается уравнением y = 0,68· x – 0,88 при коэффициенте корреляции r = 0,739.

Рисунок 1 – Зависимость средней урожайности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника от кислотности чернозёма выщелоченного в слое 0–20 см (1993–1995 гг., n = 204)

В почве основное содержание азота сосредоточено в её органическом веществе, который непосредственно недоступен для растений. Вследствие этого обеспеченность сельскохозяйственных культур азотом обусловлена содержанием в почве минерального азота, представленного в нитратной и аммонийной формах. Количество минерального азота зависит от интенсивности протекающих в почве микробиологических процессов, её гранулометрического состава, физических и химических свойств, а также совокупности гидротермических условий вегетационного периода растений. В этой связи содержание в почве минерального азота определённым образом коррелирует с урожайностью культивируемых растений.

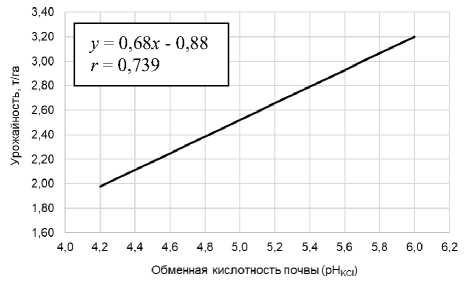

На основании полученных экспериментальных данных установлена криволинейная зависимость между средней урожайностью 17 сортов и гибридов подсолнечника трёх групп спелости ( y , т/га) и содержанием в слое 0–60 см чернозёма выщелоченного нитратного и аммонийного азота ( x , мг/кг почвы), выявлено оптимальное их количество, обеспечивающее максимальную урожайность в конкретных условиях произрастания в годы исследований (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимость средней урожайности сортов и гибридов подсолнечника от содержания нитратного (А) и аммонийного (В) азота в слое 0–60 см чернозёма выщелоченного (1993–1995 гг., n = 204)

Выявлено, что средняя урожайность сортов и гибридов возрастала с увеличением содержания в слое 0–60 см нитратного азота до 12–14 мг/кг почвы (рис. 2 А), а аммонийного азота – до 16–18 мг/кг (рис. 2 В). Увеличение количества нитратного азота свыше 18 мг/кг и аммонийного свыше 22 мг/кг почвы приводило к снижению урожайности сортов и гибридов.

Таким образом, для изучаемых сортооб-разцов оптимальными следует считать содержание весной, в начале вегетации подсолнечника, в слое 0–60 см чернозёма выщелоченного нитратного азота 10–

18 мг/кг, аммонийного – 14–20 мг/кг почвы, что обеспечивает среднюю урожайность на уровне 2,84–2,87 и 3,00– 3,10 т/га соответственно форме минерального азота. При этом нитратная форма азота оказывает более сильное депресси-рующее действие на величину урожая.

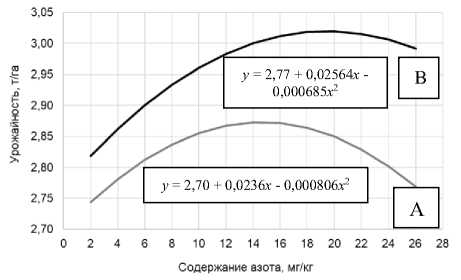

Установлена криволинейная зависимость урожайности сортов и гибридов очень ранней и ранней групп, сортов средней группы спелости, а также сортов и гибридов в среднем по трём группам от содержания минерального азота в слое 0– 60 см (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимость средней урожайности сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости от содержания в слое 0–60 см чернозёма выщелоченного минерального азота (1993–1995 гг.):

А. Сорта и гибриды очень ранней группы спелости ( n = 60):

y = 2,06 + 0,0607· x – 0,00099· x 2,

В. Сорта и гибриды ранней группы спелости ( n = 108):

y = 1,53 + 0,102· x – 0,00156· x 2,

С. Сорта средней группы спелости ( n = 36): y = 1,95 + 0,0966· x – 0,00165· x 2,

D. Среднее по сортам и гибридам ( n = 204): y = 1,21 + 0,1371· x – 0,0024· x 2

Максимальный уровень урожайности сортов и гибридов подсолнечника достигался при содержании в почве минерального азота 26,0–30,0 мг/кг почвы: 2,97– 2,99 т/га у очень ранней группы спелости (рис. 3 А); 3,15–3,19 т/га – у ранней (рис. 3 В);

3,34-3,36 т/га - у средней (рис. 3 С), а в среднем по трём группам спелости - 3,153,17 т/га (рис. 3 Д). Такое содержание минерального азота весной в почве 0–60 см чернозёма выщелоченного следует считать оптимальным для изучаемых сорто-образцов подсолнечника, относящихся к очень ранней, ранней и средней группам спелости. В результате исследований также выявлено, что урожайность сортов и гибридов подсолнечника очень ранней группы спелости была ниже в сравнении с раннеспелой группой на 0,17–0,20 т/га (5,4-6,3 %), со средней - на 0,37 т/га (11,011,1 %).

Таким образом, при установленном оптимальном содержании весной в слое 060 см чернозёма выщелоченного минерального азота в пределах 26,0–30,0 мг/кг почвы для изучаемых сортов и гибридов подсолнечника выявлены их различия по величине сформированного урожая в зависимости от продолжительности вегетационного периода: наименьшая урожайность получена у сортов и гибридов очень ранней группы спелости, средняя - ранней и самая высокая - у сортов средней группы спелости. Внутри каждой группы спелости различия в урожайности сортообраз-цов в годы исследований были незначительными.

Непосредственным источником фосфора для растений служат его минеральные формы. Растения поглощают фосфор в основном в форме ортофосфатов, содержащихся непосредственно в почвенном растворе. Переход фосфатов в почвенный раствор является динамичным процессом, зависящим от запаса всех форм природных фосфатов; остаточного количества фосфора от раннее внесённых удобрений; ёмкости поглощения почв в отношении фосфат-ионов; условий, влияющих на процесс трансформации фосфатов (температура, влажность, кислотность, катионный состав почвенного поглощающего комплекса и т.д.); деятельности корневой системы растений и других факторов [13, с. 163].

Фосфатный режим почв означает их способность обеспечивать растения фосфором. Наиболее полно фосфатный режим может быть охарактеризован количеством доступного растениям подвижного фосфора (фактор «ёмкости») и степенью подвижности растворимых фосфатов или возможностью использования растениями подвижного фосфора (фактор «интенсивности»), выражаемый концентрацией фосфора в почвенном растворе в слабосолевых и водных вытяжках [13, с. 163; 14]. Доступными для усвоения растениями являются соли ор-тофосфорной кислоты: 1) растворимые в воде однозамещённые фосфаты калия, натрия, аммония, кальция, магния; 2) растворимые в слабых кислотах двухзамещённые фосфаты кальция и магния; 3) труднорастворимые трёхзамещённые фосфаты кальция, алюминия, железа, которые могут давать растворимые соединения в результате гидролиза в почве. Степень доступности растениям подвижных фосфатов зависит от химических, физико-химических, физических свойств почвы, сезонной динамики её водного, воздушного и теплового режимов, биологической активности почвы, биологических особенностей возделываемых растений, применяемых удобрений и других факторов. Доступными считаются почвенные фосфаты, которые переходят в слабокислую вытяжку, поскольку предполагается, что слабые кислоты по силе воздействия на почвенный поглощающий комплекс соответствуют воздействию корневой системы растений [13, с. 165-166].

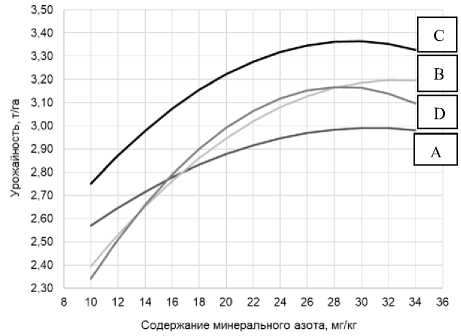

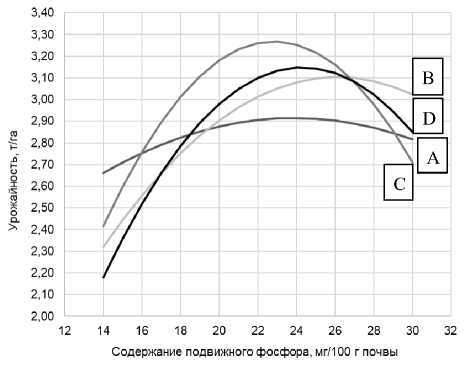

На основании полученных экспериментальных данных установлена криволинейная зависимость урожайности сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости от содержания в слое 0– 20 см чернозёма выщелоченного подвижного фосфора в вытяжке по методу Ф.В. Чирикова (рис. 4).

Рисунок 4 – Зависимость средней урожайности сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости от содержания в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного подвижного фосфора по методу Ф.В. Чирикова (1993–1995 гг.):

-

А. Сорта и гибриды очень ранней группы спелости ( n = 60):

y = 1,43 + 0,1245· x – 0,00261· x 2,

-

В. Сорта и гибриды ранней группы спелости ( n = 108):

y = -0,54 + 0,279· x – 0,00534· x 2,

-

С. Сорта средней группы спелости ( n = 36): y = -2,42 + 0,498· x – 0,0109· x 2,

-

D. Среднее по сортам и гибридам ( n = 204): y = -2,26 + 0,4454· x – 0,00917· x 2

Максимальный уровень урожайности у сортов и гибридов подсолнечника достигался при содержании подвижного фосфора в пределах 21–25 мг/кг почвы и составлял 2,90–2,93 т/га у сортов и гибридов очень ранней группы спелости (рис. 4 А); 3,05–3,15 т/га – у ранней (рис. 4 В); 3,23– 3,25 т/га – у сортов средней группы (рис. 4 С), а в среднем по сортам и гибридам – 3,05– 3,15 т/га (рис. 4 Д). Выявленные оптимальные показатели содержания подвижного фосфора в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного (21–25 мг/100 г почвы) соответствуют повышенной и высокой группам обеспеченности растений подвижным фосфором.

Результаты исследований показали, что величина урожая изучаемых сортов и гибридов подсолнечника во многом определялась продолжительностью их вегета- ционного периода. Так, при оптимальном содержании в почве подвижного фосфора, в сравнении со средней урожайностью сортообразцов очень ранней группы спелости (2,83 т/га), урожайность возрастала на 0,11 т/га (3,9 %) у сортов и гибридов ранней группы и на 0,24 т/га (8,5 %) у сортов средней группы спелости. Внутри каждой группы спелости урожайность сортов и гибридов различалась незначительно.

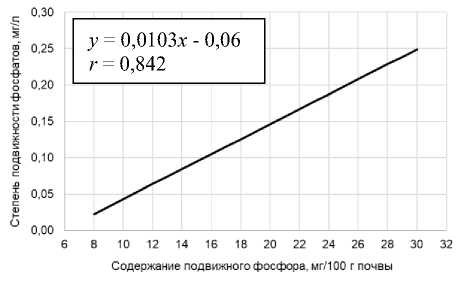

Показателем степени подвижности фосфатов в почве (фактор «интенсивности») является концентрация фосфора. Наиболее высокую корреляцию со степенью обеспеченности почв доступным растениям фосфором (фактор «ёмкости») показывает его концентрация в слабосолевых и водных вытяжках (фактор «интенсивности»). В слое 0–20 см чернозёма выщелоченного выявлена высокая положительная зависимость степени подвижности фосфатов в вытяжке 0,03 н. раствора сульфата калия (метод Н.П. Карпинского и В.Б. Замятиной) от содержания в почве подвижного фосфора, определенного в вытяжке 0,05 н. уксусной кислоты (метод Ф.В. Чирикова) с коэффициентом корреляции r = 0,842 (рис. 5). В вытяжку переходят легкорастворимые моно- и дифосфаты кальция, в небольшом количестве фосфаты алюминия, малорастворимого трифосфата кальция и органические соединения фосфора.

Рисунок 5 – Зависимость степени подвижности фосфатов от содержания подвижного фосфора в слое 0–20 см (1993–1995 гг., n = 204)

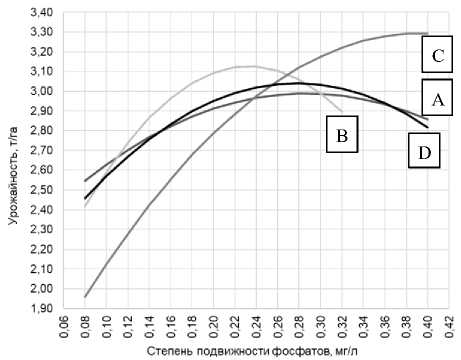

Установлена криволинейная зависимость урожайности сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости от степени подвижности фосфатов в слое 0– 20 см чернозёма выщелоченного (рис. 6).

Рисунок 6 – Зависимость средней урожайности сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости от степени подвижности фосфатов в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного по методу Н.П. Карпинского и В.Б. Замятиной (1993–1995 гг.):

-

А. Сорта и гибриды очень ранней группы спелости ( n = 60): y = 2,14 + 5,919· x – 10,318· x 2,

-

В. Сорта и гибриды ранней группы спелости ( n = 108): y = 1,48 + 14,141· x – 30,361· x 2, С. Сорта средней группы спелости ( n = 36): y = 1,19 + 10,71· x – 13,636· x 2, D. Среднее по сортам и гибридам ( n = 204): y = 1,89 + 8,288· x – 14,926· x 2

Максимальный уровень урожайности достигался в годы исследований у сортов и гибридов подсолнечника очень ранней группы спелости (2,97–2,99 т/га) при степени подвижности фосфатов 0,24–0,30 мг/л (рис. 6 А), ранней (3,09–3,12 т/га) – 0,20– 0,24 мг/л (рис. 6 В), средней (3,28– 3,30 т/га) – 0,36–0,38 мг/л (рис. 6 С) и в среднем по изучаемым сортам и гибридам (3,02–3,04 т/га) – 0,24–0,30 мг/л (рис. 6 Д). Выявлены оптимальные показатели степени подвижности фосфатов: 0,22–0,28 мг/л для сортов и гибридов очень ранней и ранней групп спелости и 0,36–0,38 мг/л для сортов средней группы спелости.

Заключение. Проведёнными исследованиями по изучению особенностей формирования урожая у 17 сортов и гибридов F 1 подсолнечника трёх групп спелости (очень ранней, ранней и средней) в зависимости от содержания в чернозёме выщелоченном слабогумусном сверхмощном тяжелосуглинистом минерального азота, подвижного фосфора и степени подвижности фосфатов выявлены:

-

1. Положительная зависимость урожайности сортов и гибридов подсолнечника от величины обменной кислотности (pH KCl ): y = 0,68· x – 0,88 ( r = 0,739). С увеличением кислотности от pH 4,2 до pH 6,0 урожайность возрастала с 1,98 до 3,20 т/га. Изучаемые сорта и гибриды в одинаковой степени отзывались на величину pH KCl .

-

2. Криволинейная зависимость между средней урожайностью сортов и гибридов и содержанием в слое 0–60 см чернозёма выщелоченного нитратного ( y = 2,70 + 0,0236· x – 0,000806· x 2) и аммонийного ( y = 2,77 + 0,02564· x – 0,000685· x 2) азота. Урожайность возрастала при содержании нитратного азота до 12–14 мг/кг, аммонийного азота – до 16–18 мг/кг почвы. Увеличение количества форм минерального азота в почве весной свыше указанных величин приводило к снижению урожайности сортов и гибридов. Нитратная форма азота оказывала более сильное депресси-рующее действие на величину урожая. Не обнаружены существенные различия по отзывчивости на содержание в почве форм минерального азота между сортами и гибридами, относящимся к одной группе спелости.

-

3. Криволинейная зависимость урожайности от содержания минерального азота (суммы нитратного и аммонийного азота) у сортов и гибридов очень ранней группы спелости ( y = 2,06 + 0,0607· x – 0,00099· x 2), ранней группы ( y = 1,53 + 0,102· x – 0,00156· x 2), сортов средней группы ( y = 1,95 + 0,0966· x – 0,00165· x 2), а также в среднем по группам спелости ( y = 1,21 + 0,1371· x – 0,0024· x 2). Максимальный уровень урожайности достигался при содержании в слое почвы 0– 60 см минерального азота 26,0–30,0 мг/кг,

-

4. Криволинейная зависимость урожайности сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости от содержания подвижного фосфора в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного: очень ранней группы y = 1,43 + 0,1245· x – 0,00261· x 2, ранней группы y = -0,54 + 0,279· x – 0,00534· x 2, средней группы y = -2,42 + 0,498· x – 0,0109· x 2, в среднем по сортам и гибридам y = -2,26 + 0,4454· x – 0,00917· x 2. Оптимальные уровни содержания подвижного фосфора составляют для сортов и гибридов очень ранней и средней групп спелости 21,0–24,0 мг/100 г, ранней группы – 24,0–26,0 мг/100 г, а в среднем по сортообразцам – 22,0–25,0 мг/100 г почвы. При указанных параметрах содержания подвижного фосфора максимальная урожайность достигалась: сортов и гибридов очень ранней группы спелости 2,90–2,93 т/га, ранней – 3,05–3,15 т/га, средней группы 3,23– 3,25 т/га, а в среднем – 3,05–3,15 т/га. Внутри каждой группы спелости не выявлены существенные различия между сортами и гибридами по отзывчивости их на уровень содержания подвижного фосфора.

-

5. Высокая положительная зависимость степени подвижности фосфатов по методу Н.П. Карпинского и В.Б. Замятиной от содержания в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного подвижного фосфора по методу Ф.В. Чирикова: y = 0,0103· x – 0,06 ( r = 0,842).

-

6. Криволинейная зависимость урожайности сортов и гибридов подсолнечника от степени подвижности фосфатов в слое 0–20 см чернозёма выщелоченного: очень ранней группы спелости y = 2,14 + 5,919· x – 10,318· x 2, ранней группы y = 1,48 + 14,141· x – 30,361· x 2, средней группы y =

-

7. Одинаковая закономерность отзывчивости сортов и гибридов F 1 подсолнечника на уровень обеспеченности чернозёма выщелоченного минеральным азотом, подвижным фосфором и степень подвижности фосфатов.

который следует считать оптимальным для изучаемых сортов и гибридов подсолнечника. В сравнении с их урожайностью в очень ранней группе спелости (2,97– 2,99 т/га) она увеличивалась в ранней группе на 0,17–0,20 т/га, в средней группе – на 0,37 т/га. Сорта и гибриды в каждой группе спелости одинаково реагировали величиной урожая на содержание в почве минерального азота.

1,19 + 10,71· x – 13,636· x 2, в среднем y = 1,89 + 8,288· x –14,926· x 2. Оптимальная величина степени подвижности составляла для сортов и гибридов очень ранней группы спелости 0,24–0,30 мг/л, ранней – 0,20–0,24 мг/л, средней – 0,36–0,38 мг/л, в среднем по группам спелости – 0,24– 0,30 мг/л и обеспечивала получение максимальных в условиях проведения исследований урожаев изучаемых сортов и гибридов подсолнечника. Показана равная отзывчивость по величине урожая сортов и гибридов в каждой группе спелости от степени подвижности фосфатов.

Рекомендуется использовать изложенные методические подходы в современных исследованиях по изучению сортовой специфики отзывчивости новых сортов, гибридов F 1 и родительских линий гибридов подсолнечника на агрохимические показатели плодородия подтипов чернозёма в разных природно-климатических зонах Краснодарского края.