Методические подходы к определению потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства

Автор: Остовская Анастасия Андреевна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Теоретические аспекты экономики и туризма

Статья в выпуске: 2 (84), 2019 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях развития мирового хозяйства мы являемся свидетелями не только инновационных и информационных прорывов во всех сферах человеческой деятельности, но и трансформационных процессов в пространственной организации экономических систем. Сегодня мы не можем говорить о конкурентоспособности национальной экономики, национальных производств, отдельных отраслей национального хозяйства, если не будем вести комплексной дискуссии о конкурентоспособности в контексте пространственной организации бизнеса. Именно формы пространственной организации бизнеса становятся ключевыми игроками и контрагентами экономической жизни отдельных государств и мира в целом. Пространственная организация бизнеса является определяющей предпосылкой и признаком формирования потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства, в обеспечении социально-экономиче¬ского развития территории. В работе определено, что именно рациональная пространственная организация экономической деятельности способна обеспечить удовлетворение социально-экономи¬ческих потребностей жителей региона в результатах экономической деятельности...

Конкурентоспособность, пространственная организация бизнеса, региональные системы предпринимательства, предпринимательский потенциал региона, принимательский потенциал, оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/140240541

IDR: 140240541 | УДК: 332 | DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10202

Текст научной статьи Методические подходы к определению потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства

Введение. В современных условиях экономического развития пространственная организация бизнеса и выбор её оптимальных форм выступает основным фактором конкурентоспособности региональной экономики, ведь способствует локализации деловой активности, формированию «точек роста», обеспечение развития межрегионального и внутри регионального сотрудничества, активизации местной (локальной) предпринимательской инициативы. Новые пространственные формы организации бизнеса (горизонтальные и вертикальные): сетевые структуры, производственные и инновационные кластеры, технопарки, индустриальные парки, биз-нес-инкубаторы, специальные экономические зоны и территории приоритетного развития, он-лайн платформы, холдинги, ТНК и т.д. - от простейших локальных до сложных интегрированных форм стимулируют инновационное развитие регионов, формируют их конкурентоспособность.

В конечном итоге это позволяет решить проблему территориальных диспропорций и внутри региональной асимметрии социальноэкономического развития, в первую очередь за счёт укрепления экономического потенциала.

Пространственные формы организации предпринимательских систем являются очагами координации и аккумуляции бюджетных и социальных взаимосвязей между отдельными регионами или странами. Развитие новых пространственных организации предпринимательских систем способствует формированию конкурентных преимуществ отдельных территорий и их территориального капитала за счёт: локализации транснациональных корпораций и, соответственно, международных производственных сетей с преимуществами внедрения и концентрации инноваций; развития инновационных кластеров на основе интернационализации экономических отношений и подключения к глобальным инновационным системам с высокой мобильностью.

В основе обоснования (разработки) дей- ственных организационно-институциональных и экономических механизмов (средств, инструментов) развития пространственных форм организации предпринимательских сетей лежат следующие приоритетные задачи:

-

- повышение самодостаточности территориальных общин на основе стимулирования локальных форм деловой активности;

-

- обеспечение социально-экономической интегрированности и сбалансированности регионального развития, чем, собственно, способствуют перспективные формы пространственной организации бизнеса;

-

- создание благоприятных условий для реализации конкурентных преимуществ различных форм предпринимательства и территорий, на которых они расположены;

-

- оптимальное сочетание предприятий различных отраслей в регионе на основе трансформации пространственно-секторальной структуры его экономики;

-

- оптимизация выбора местоположения (локализации) предприятий различных видов, размеров, отраслей и форм собственности;

-

- повышение капитализации бизнеса и региона в целом, внутрирегионального интеграционного потенциала бизнеса, а также интегрированности региона как отдельного субъекта внешнеэкономических взаимоотношений.

Анализ последних публикаций. Пространственная организация бизнеса является определяющей предпосылкой и признаком формирования потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства, в обеспечении социальноэкономического развития территории. Большинство учёных разделяют позицию, что в основе понятия «территориальная организация» заложен признак размещения объектов для получения экономического и социального эффекта. Ведь территориальная организация требует обоснования научных основ размещения производства и предприятий с учётом их экономической эффективности и возможной экологической вредности [1, c. 320].

Экономический и социальный эффект пространственной организации отмечает также и Н.И. Корецкая, которая рассматривает это понятие как научно обоснованную систему пространственного упорядочения взаимосвязанных производств, сферы обслуживания населения и производственной, рыночной и социальной инфраструктур, что дает значительный экономический и социальный эффект в результате их рационального сочетания и концентрации [2, c. 16].

Интегрированный подход к «пространственной организации» учитывает сочетание предприятий и учреждений, для которых территориальная общность их компонентов является дополнительным фактором для повышения экономической эффективности за счёт значительной стабильности взаимных связей (в том числе информационных) и ритмичности производственного процесса, сокращение транспортных расходов, рационального использования всех видов местных ресурсов и благоприятных условий маневрирования ими [3, c. 41].

Пространственная организация включает комплекс процессов целенаправленной экономической деятельности субъектов предпринимательства на определенной территории и является результатом (продуктом) территориальной экономической деятельности в прошлом и на современном этапе, механизмом размещения новых объектов, системой отношений между субъектами хозяйствования и местными властями и общинами, формой территориальной интеграции производства и расселения населения [4, c. 16].

Пространственная организация в этом случае будет определяться его территориальной концентрацией (локализации) и пространственными пропорциями как результат формирования и развития пространственных интегрированных форм деловой сотрудничества различных размеров и типов (вертикально и горизонтально интегрированных) предпринимательских систем.

Поведение любой национальной эконо- мики диктуется жёсткими правилами постиндустриальной, цивилизационной модели развития как высшей техногенной фазы мирового развития. Геоэкономическое пространство постепенно переходит к техногенным цивилизационным координатам, то есть выходит на новые горизонты цивилизационного развития, которые придают ему новую окраску и формируют новую картину мира – неоэконо-мическую. Меняется геоэкономическое пространство и его отношения с геополитическими и геостратегическими пространствами[5, с. 5].

Поэтому региональная политика пространственной организации предпринимательской деятельности лежит в плоскости применения локального подхода к управлению, который следует из необходимости безусловного признания того факта, что актёры и социальные отношения на локальном уровне должны иметь критическую важность для социально-экономического прогресса и сохранения мира, и эта значимость больше не ограничивается расположением. Об этом свидетельствует все более возрастающая их способность взаимодействовать и влиять на актёров высших уровней в глобальном масштабе.

Рассматривая концептуальные подходы к исследованию пространственной организации предпринимательской деятельности, интересным является подход представителей французской школы, которые выделяют следующие основные направления дальнейшего развития пространственной («территориальной») экономики [6, с. 101-102].

От работ «французской школы» (Ф. Перу, Ж. Будвиль и др.), в рамках которой сформировалось представление о поляризованном экономическом развитии и теории пространственной диффузии нововведений (Т. Хе-герстранд), и далее теории кластеров (М. Портер) чётко прослеживается тенденция рассмотрения национального рынка как системы взаимодействующих региональных рынков. При этом как неоспоримый факт принимается то, что существенным образом меняется ха- рактер взаимодействия внутри между экономическими регионами. Наряду с узловыми районами все большего развития получают сетевые районы, в которых, в отличие от узловых районов, структура экономики определяется взаимодействием автономных и взаимозаменяемых фирм, предусматривает гибкую специализацию и склонность к инновациям [7, с. 25-26]. Поэтому пространственное развитие в рамках самых экономичных регионов и взаимодействий между их экономическими агентами определяется как макро-, так и микроэкономическими принципами и институциональными нормами.

Не вдаваясь в детальный анализ существующих теорий, концепций и моделей региональной экономики, приведём отдельные подходы к генезису пространственной интеграции бизнеса. Например, в плоскости теорий региональной экономики традиционным является экономический подход, согласно которому формы пространственной интеграции бизнеса можно трактовать как конкретные (реальные) «элементы» организации экономического пространства. Так, например, в исследованиях А. Гранберга экономическое пространство является «насыщенной территорию, вмещающий множество объектов и связей между ними: населённые пункты, промышленные предприятия, хозяйственные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети », а качество экономического пространства определяется соответствующими параметрами и характеристиками, важнейшими из которых являются «плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, природные ресурсы, основной капитал на единицу площади), размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, распределения населения и экономической деятельности), связанность (интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капиталов и людей, обусловленные развитием транспортных и коммуникацион- ных сетей)» [8, с. 25, 9].

Несмотря на общеизвестную позицию, что доминантным фактором развития региона является предпринимательская активность и различные формы пространственной организации экономики, окончательно не определено влияния модернизации пространственной организации на уровень реализации предпринимательского потенциала региона. Хотя ещё Й. Шумпетер утверждал, что изменения в экономическом развитии территории определяются появлением новых товаров, новых технологий и принципов организации промышленного производства [10].

В условиях плановой экономики государству принадлежала главная функция по размещению производительных сил на территории страны, формирование закрытой экономической системы на макроуровне, образование определенных форм пространственной организации экономики как территориально-производственные комплексы, промышленные узлы, промышленные агломераций тому подобное. Переход к рыночной экономике сопровождался разгосударствлением предприятий и разрушением ряда крепких хозяйственных связей, потерей рынков сбыта, переориентацией миграционных потоков, активизацией предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, меняло пространственную организацию экономической деятельности.

Отметим, что изменение пространственной организации экономики предусматривает формирование новым условиям предпринимательской среды, для которого характерны экономическая свобода, высокий уровень риска осуществления предпринимательской деятельности, конкуренция, изменение мотивации влияет на возможности реализации предпринимательского потенциала

Основное содержание. Наиболее релевантным / адекватным реалиям постиндустриальной экономики и изменениям пространственной организации экономики является категория «предпринимательский потен- циал региона», который является частью экономического потенциала и интегральной характеристикой уровня развития актуализированных и резервных свойств как совокупности действующих предприятий, потенциальных предприятий и предпринимательских стремлений, а также бизнес-климата, который способствует ограничивает возможности обеих групп предприятий.

Под предпринимательским потенциалом понимают способность субъектов хозяйствования выпускать конкурентоспособные товары и услуги, удовлетворяющие потребности, а также обеспечивают развитие производства путём его организации, способствовать количественному и качественному росту потребления. Реализация предпринимательского потенциала предполагает полное раскрытие стоимостных связей и осуществления рыночных принципов хозяйствования, в том числе развитие конкурентоспособной среды [11, с. 63].

Общее улучшение эффективности реализации предпринимательского потенциала региона (далее ППР) может происходить рационального использования его отдельных составляющих, а также при оптимизации пространственной организации экономики. Недооценка фактора пространственной организации экономики в определении эффективности ППР несколько снижает адекватность мероприятий по повышению уровня реализации ППР.

Рассматривая имеющиеся методические подходы к оценке эффективности использования ППР, стоит отметить, что учёными рассматриваются различные приёмы анализа и оценки отдельных составляющих предпринимательского потенциала. Однако недостаточно работ, где было бы предложено комплексную методику оценки эффективности использования ППР и учтено фактор пространственной организации экономики. Именно рациональная пространственная организация экономической деятельности способна обеспечить удовлетворение социально-экономиче- ских потребностей жителей региона в результатах экономической деятельности.

Алгоритм оценки эффективности ППР предусматривает выполнение определенных этапов исследование:

-

1. Определение целей и задач оценки эффективности ППР в условиях изменений пространственной организации экономики.

-

2. Выбор методов оценки эффективности ППР с учётом изменений пространственной организации экономики.

-

3. Обоснование системы показателей оценки эффективности ППР.

-

4. Расчёт эффективности использования ППР и ранжирование регионов по интегральному значению.

-

5. Разработка мероприятий по оптимизации ППР.

Для оценки эффективности реализации ППР является определение актуального состояния развития предпринимательства и определение потенциальных резервов для разработки адекватной региональной политики пространственного развития и формирования дифференцированных подходов к поддержке предпринимательской деятельности. Задачами оценки эффективности ППР является оценка предпосылок формирования ППР; оценка эффективности использования ППР; разработка мероприятий по оптимизации ППР.

Пространственная организация экономики в течение определенного времени определяется социально-экономического законами и способом производства материальных благ, а, соответственно, претерпевает определенные эволюционных и революционных изменений. Как отмечают учёные, уровень развития производительных сил и особенности развития общества имеют определяющее влияние на изменение концепции пространственной организации экономики. Следовательно пространственное развитие производства является объектом регулирования государства [12, с. 173].

На втором этапе следует обосновать методы оценки эффективности использования

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

ППР. Методами оценки эффективности использования ППР является экспертный, рейтинговый, бальный, индексный, метод сравнения и др. Их выбор зависит от целей оценки, полноты исходной информации, специфики составляющих элементов ППР и др. Использование определенных методов оценки имеет свои преимущества и недостатки, обычно использование бального метода предполагает значительный субъективизм и не позволяет адекватного применения математического аппарата исследования, хотя только статистический подход не объясняет ряда региональных различий в использовании ППР. Метод SWOT-анализа можно использовать для оценки эффективности ППР, ведь он включает анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для совершенствования потенциала, формирования его оптимальной структуры потенциала на базе синергического взаимодействия его составляющих соответствии со стратегическими целями [13, с. 46].

Поэтому стоит синтезировать методы оценки и правильно интерпретировать полученные результаты. Одновременное применение различных методов повышает корректность исследования в условиях ограниченного доступа к данным.

На третьем этапе выбирается система показателей оценки эффективности использования ППР. Система показателей состоит из отдельных элементов ППР, которые сводятся дальше в интегральный показатель.

Таблица 1 - Показатели оценки потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства (сост. на основе [9])

|

Потенциал институциональной поддержки |

Потенциал предпринимательских структур |

Научно-образовательный потенциал |

Потенциал инфраструктуры |

|

|

|

|

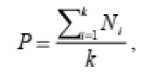

Полученные результаты . Расчёт подиндексов «потенциал институциональной поддержки» (Pg), «Научно-образовательный потенциал» (Psc), «потенциал предпринимательских структур» (Pb) и «потенциал инфраструктуры» (Pi) в регионе осуществляется на основе аддитивной модели по формуле (1):

где P – подиндекс потенциала региона; Ni – нормированные значения показателей группы; k – количество показателей в группе.

Выбор аддитивной модели вытекает из теоретического понимания сущности, которая заключается в соблюдении следующих утверждений: отсутствие влияния одного из первичных показателей (Ni = 0) не означает, что групповой показатель будет иметь нулевое значение; рост хотя бы одного из стимулятора Ni приводит к увеличение суммарного значе- ния независимо от влияния других; показателей, взаимозамещают друг друга.

Для расчёта интегрального индекса построим мультипликативную модель. При условии, что группы потенциалов институциональной поддержки, науки, бизнеса и потенциала инфраструктуры должны относительно одинаковое влияние на общий уровень потенциала региона, мультипликативная модель будет иметь вид (2) [14]:

IP = *iP xPxP. xP,

V 5 “ b i ’ (2) где ИP – интегральный индекс потенциала региона для формирования предпринимательских структур; Pg – подиндекс «потенциал институциональной поддержки»; Psc – подиндекс «Научно-образовательный потенциал»; Pb – подиндекс «Потенциал предприни- мательских структур»; Pi – подиндекс «Потенциал инфраструктуры».

Числовой диапазон полученного интегрального индекса потенциала региона для формирования ФИО колеблется в пределах [0: 1]. Чем выше значение этого показателя, тем выше есть потенциал региона, и наоборот [9].

Для оценки существенности потенциала региона по значениям подиндексов и интегрального индекса возьмём шкалу Харрингтона:

-

- значение интегрального индекса 0,801,00 - очень высокий уровень потенциала;

-

- 0,63-0,80 - высокий уровень;

-

- 0,37-0,63 - средний уровень;

-

- 0,20-0,37 - низкий уровень;

-

- 0,00-0,20 - очень низкий уровень.

Третьим этапом является детальное исследование потенциала формирования отраслевых кластеров на территории регионов путём определения концентрации региона по видам экономической деятельности, выявления структурных сдвигов экономики региона и отраслевой региона на фоне страны в целом.

Заключение. Как показала мировая практика, оптимальной формой интеграции систем предпринимательства в регионе, которая максимально способствует повышению конкурентоспособности территорий, являются кластерные образования. Преимуществами кластеров являются: обеспечение благоприятного среды для развития инновационной деятельности в регионах, привлечение инвестиций, узкоотраслевая специализация, активизация развития малого и среднего бизнеса, производство конкурентоспособной продукции, межотраслевая кооперация. Например, примерно 38% занятого населения ЕС работает на предприятиях, входящих в состав кластеров.

Список литературы Методические подходы к определению потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства

- Размещение производительных сил и региональная экономика / Науч. ред. С.И. Дорогунцов. К.: КНЭУ им. Вадима Гетьмана, 2005. 988 с.

- Корецкая Н.И. Совершенствование территориальной организации банковской системы регионов Украины: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Луцк: Луцкий нац. технич. ун-т, 2009. 279 с.

- Размещение производительных сил и региональная экономика. / Нижний М.И., Стадницкий Ю.И., Загородний А.Г., Товкан. O.E. Л.: Нац. ун-т "Львовская политехника", 2003. 256 с.

- Фащевский М.И. Методологические основы территориальной организации хозяйства. Проблемы общественной географии: Сб. науч. тр. К.: Ин-т географии НАН Украины. 2010. Вып. 1. С. 15-18.

- Мунтиян В.И. Стратегический замысел экономического развития стран СНГ // Инновации. 2008. №7. С. 3-10.

- Украинский В.Н. Современная французская пространственная экономика: теория близости и типологизация локализованных экономических систем // Пространственная экономика. 2011. №2. С. 92-126.

- Минакир П.А. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Пространственная экономика. 2010. №2. С. 6-32.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУВШЭ, 2001. 495 с.

- Ткаченко А.А. Потенциал пространственной интеграции бизнеса в обеспечении социально-экономического развития региона: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Л.: ГУ «Ин-т регион. иссл-ий им. М.И. Нижнего НАН Украины», 2018. 197 с.

- Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредиты, проценты и циклы конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982. 455 с.

- Булакина О.Н. Методика комплексной оценки предпринимательского потенциала муниципального образования // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2009. №4(66). С. 63-65.

- Широ М.С. Оценка потенциала региона к коммерциализации научно-технических разработок // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2016. №2(35). С. 52-59.

- Щеглюк С.Д. Подходы к определению эффективности реализации предпринимательского потенциала региона в условиях изменений пространственной организации экономики // Региональная экономика. 2017. №4(86). С. 22-27.

- Ткаченко А.А. Методические подходы к определению потенциала пространственной интеграции бизнеса в регионе // Вестник Одесского национального университета. Экономика. 2018. Т.23. Вып.1(66). С. 83-87.