Методические подходы к управлению риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий

Автор: Лужецкий К.П.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска в гигиенических и эпидемиологических исследованиях

Статья в выпуске: 2 (18), 2017 года.

Бесплатный доступ

Актуальность развития системы профилактики риск-ассоциированной патологии обусловлена стабильно высоким уровнем эндокринных заболеваний у детей в условиях экспозиции химических веществ с тропным воздействием к эндокринной системе (свинец, кадмий, марганец, хром, никель, бензол, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, хлорорганические соединения, нитраты). Одним из наиболее эффективных направлений профилактики заболеваний, ассоциированных с внешнесредовым воздействием, является использование инструментов управления риском. Предложены методические подходы, основанные на системном сочетании мероприятий различного уровня управления по совершенствованию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, к учету выявленных тропных факторов риска в региональных программах социально-гигиенического мониторинга (СГМ), внедрению алгоритмов динамического наблюдения за экспонированным детским населением и применению современных профилактических технологий. Территориальный уровень совершенствования СГМ предполагает повышение контроля и расширение перечня мониторируемых компонентов. Изучение соединений, формирующих риски для эндокринной системы, разработка научно-методической базы учета химических соединений, тропных к эндокринной системе, а также уточнение объема и содержания плановых проверок объектов высоких классов риска с лабораторным исследованием химических веществ, тропных к эндокринной системе, - основные направления действий. Локальный уровень профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление эндокринных нарушений, ассоциированных с воздействием химических веществ. При обосновании персонифицированных технологий профилактики эндокринных заболеваний (нарушения питания, задержка физического развития и ожирение, ассоциированные с воздействием химических веществ, тропных к эндокринной системе), выбор индивидуальных программ определяется не только их способностью к ускоренной элиминации приоритетных соединений, определяющих общую химическую нагрузку индивидуума, но и возможностью коррекции основных патофизиологических и патоморфологических нарушений.

Система профилактики, заболевания эндокринной системы, социально-гигиенический мониторинг, контрольно-надзорная деятельность, санитарно-эпидемиологическое благополучие, химические соединения с тропным воздействием к эндокринной системе, технологии профилактики

Короткий адрес: https://sciup.org/14238007

IDR: 14238007 | УДК: 614.7: | DOI: 10.21668/health.risk/2017.2.05

Текст научной статьи Методические подходы к управлению риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий

так и у детей наблюдается рост таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет и патология щитовидной железы, приобретающий характер неинфекционной эпидемии [5, 9–14].

В государственном докладе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2014–2016 гг.» имеются данные о развитии риск-ассоциированной эндокринной патологии на территориях с неудовлетворительным качеством среды обитания по санитарно-химическим показателям [1].

Вместе с тем для разработки единой системы профилактики ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов эндокринных заболеваний необходимо решение задач по совершенствованию и конкретизации программ социальногигиенического мониторинга, гигиенической оценке, идентификации, количественной параметризации рисков, развитию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности [2, 4, 7]. Программы профилактических мероприятий и динамического наблюдения за состоянием здоровья экспонированного детского населения формируются без учета риска воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и нуждаются в коррекции. Вышесказанное определило актуальность исследования, послужило основанием для постановки цели настоящей работы.

Цель работы – снижение риска развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов на селитебных территориях.

Существующий уровень распространения у детей эндокринных заболеваний, связанных с негативным действием факторов окружающей среды, требует целенаправленных комплексных научно обоснованных решений, направленных на снижение рисков воздействия и разработки новых системных подходов профилактики ассоциированной эндокринной патологии на территориях санитарно-гигиенического неблагополучия.

Первичная профилактика эндокринных заболеваний, ассоциированных с факторами внешней среды, на территориях, где уровни риска формирования нарушений здоровья у взрослого и/или детского населения характеризуются как неприемлемые, требует:

-

а) идентификации основных источников загрязнения среды обитания приоритетными

химическими веществами, формирующими угрозы для здоровья;

-

б) разработки и поэтапной реализации мероприятий по снижению выбросов (сбросов) опасных примесей до уровней, обеспечивающих достижение приемлемых рисков для здоровья населения;

-

в) внесение корректив в программы экологического, социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля для оценки результативности проводимых мер (рис. 1).

На федеральном уровне такие подходы требуют законодательного закрепления показателей риска для здоровья как критерия безопасности населения (к примеру, через включение определения «Безопасность – отсутствие недопустимого риска» в определения Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»1). Важным шагом должно явиться также включение критериев риска для здоровья в систему экологического нормирования, т.е. установления нормативов допустимых выбросов и сбросов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по критериям риска для здоровья. Действующая на сегодня система установления допустимых выбросов и сбросов, ориентированная на наименее жесткие гигиенические нормативы, установленные для кратковременного воздействия на человека, не обеспечивает надежной безопасности граждан, живущих в условиях многокомпонентной хронической экспозиции. Нормативное закрепление критериев риска потребует и надежного учета источников угроз и опасностей.

Полная идентификация и инвентаризация источников загрязнения среды обитания химическими веществами с тропным воздействием к эндокринной системе актуальна, в первую очередь, для тех территорий, которые характеризуются стабильно высокими уровнями болезней эндокринной системы, и поселений, которые входят по данным Росгидромета и СГМ в перечни городов с наибольшей частотой случаев высокого загрязнения атмосферы этими примесями. К таким городам относятся Челябинск, Барнаул, Братск, Кемерово, Лесоси-бирск, Магнитогорск, Новокузнецк и пр., где, к примеру, концентрации ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, металлов, хлора и его органических соединений в 2015–2016 гг. достигали уровней 40 ПДК. Проведение такой инвен-

Рис. 1. Базовые элементы управления риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий

таризации является ответственностью самого хозяйствующего субъекта, однако может и должно быть инициировано контрольно-надзорными органами.

После выявления источников риска разработка и поэтапная реализации мероприятий по снижению выбросов включают в себя несколько последовательных шагов: выполнение сводных расчетов рассеивания (смешения–разбавления) примесей → сопряжение результатов расчетов с векторной картографической информацией, позволяющей оценить зоны влияния и численность населения под воздействием выбросов → оценка долевого вклада разных хозяйствующих субъектов в формирование уровней загрязнения и рисков для здоровья → выбор по критериям риска с учетом подходов «затраты–выгоды» наиболее результативных и эффективных мер по снижению выбросов → реализация мероприятий. Именно такая последовательность действий позволит получить ожидаемый результат в части минимизации угроз для населения.

Вместе с тем выполнение и дальнейшее развитие ситуации должно находиться в поле зрения самих хозяйствующих субъектов и контрольно-надзорных органов. Последнее обеспе- чивается систематическим наблюдением в системе социально-гигиенического мониторинга уровня приоритетных химических примесей и заболеваний эндокринной системы, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий.

Точки инструментальных исследований в рамках СГМ должны быть корректно выбраны в зонах влияния объектов надзора, имеющих в составе выбросов эти примеси. Такая постановка позволяет рассматривать СГМ как мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и использовать выявленные нарушения (если таковые имеются) при обосновании внеплановых мероприятий по контролю и/или принятия иных мер административного воздействия.

Совершенствование системы плановых проверок в рамках риск-ориентированной модели надзора реализуется через повышение адекватности лабораторного сопровождения таких проверок. Для объектов с высокой долей в выбросах, сбросах, отходах производства химических соединений, тропных к эндокринной системе, лабораторное сопровождение проверок может с заданной частотой включать иссле- дования концентраций наиболее опасных примесей в объектах среды обитания (свинца, кадмия, марганца, хрома, никеля, бензола, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена в воздухе на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшем жилье или концентраций хлороформа и нитратов в воде второго подъема водозаборных сооружений и разводящей сети).

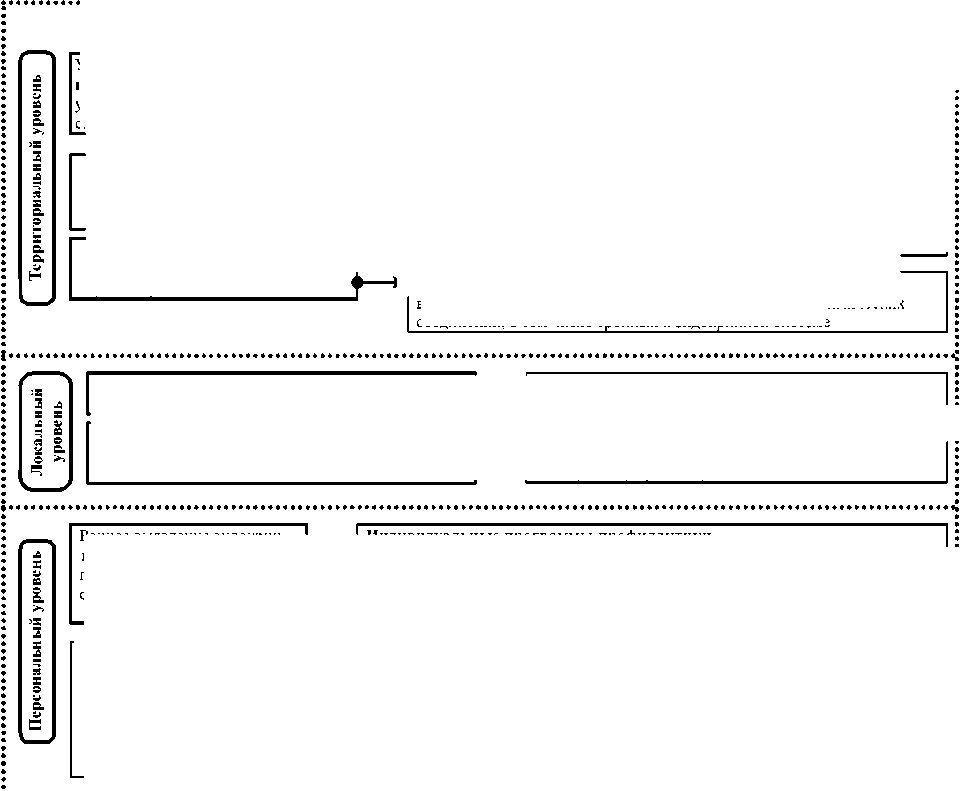

Предложенная система профилактики базируется на платформе СГМ, единой государственной структуре наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания и включает три уровня реализации профилактических мероприятий (рис. 2). Территориальный уровень совершенствования СГМ предполагает повышение контроля и расширение перечня мониторируемых компонентов за счет соединений, формирующих риски для эндокринной и патогенетически связанных с ней систем (марганец, хром, никель, бензол, фенол, формальдегид, нитраты).

Развитие порядка установления и анализа причинно-следственных связей воздействия факторов окружающей среды с ассоциированной эндокринной патологией учитывает подготовку научно обоснованных нормативов и санитарных требований с применением инструментов ситуационного моделирования. Использование методологии оценки риска предусматривает анализ связей в системе «среда–здоровье», что способствует выявлению причин и условий формирования ассоциированных эндокринных заболеваний у детей.

Система позволяет структурировать риски, оценивать вклад отдельных тропных факторов в суммарный риск, выделять приоритеты, устанавливать территории (зоны, участки) с наибольшими уровнями рисков для здоровья, прогнозировать негативные или позитивные изменения состояния здоровья населения на основе анализа тенденций изменения качества окружающей среды.

Направления

Улучшение системы санитарногигиенического мониторинга, усиление информационных служб ситуационного моделирования

Повышение контроля качества окружающей среды селитебных территорий

Мембраностабилизирующая и

Раннее выявление эндокринной патологии у детей, предотвращение ее прогрессирования и хронизации

Индивидуальные программы профилактики

->- для амбулаторно-поликлинического и стационарного звена здравоохранения, клинических подразделений научных це нтров __________________________

Рис. 2. Организационно-функциональная модель управления риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий

Развитие контрольно-надзорной деятельности и внедрение риск-ориентированной модели

Мероприятия

|

Расширение перечня компонентов мониторируемых СГМ (марганец, хром, никель, бензол, фенол, формальдегид, нитраты), формирующих риски для эндокринной системы |

|

|

Совершенствование анализа причинно-следственных связей и дополнение перечня критических органов и систем |

|

|

Контроль за компонентами окружающей среды, создающими опасность для эндокринной системы: атм. воздух - свинец, марганец, хром, кадмий, никель, бензол, фенол, формальдегид; питьевая вода - марганец, ХОС, нитраты |

► Уточнение объема и содержания плановых проверок объектов высоких классов риска с лабораторным исследованием химических соединений, в том числе тропных к эндокринной системе

|

Обеспечение санитарно-эпидемиологического , благополучия в зонах экспозиции |

Учет полученных результатов в ходе сан.-эпид, экспертиз, обследований и расследований |

|

|

Внедрение алгоритмов профилактики ассоциированной эндокринной патологии в организованных < детских коллективах |

1—► |

Профилактические программы для мед. кабинетов школ, детских лагерей отдыха, школьных площадок, ДОУ, санаториев -профилакториев |

Улучшение метаболических процессов в ЦНС

|

Улучшение показател ей неспецифической иммунной защиты, повышение эффективности фармпрепаратов, применение физиотерапии |

Повышение функциональной активности систем адаптации и гомеостаза, восстановление основных видов обмена |

Снижение активности процессов перекисного окисления липидов, повышение антиокислительной защиты клеток |

|

|

Элиминационная терапия |

Коррекция гормональных нарушений, йодного и витаминного баланса |

||

Модернизация СГМ невозможна без сопряжения системы социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной контрольно-надзорной деятельности, что существенно повышает аналитические возможности и эффективность каждой из систем. Продвижение системы контрольно-надзорной деятельности и внедрение риск-ориентированной модели предусматривает разработку научно-методической базы учета химических соединений, тропных к эндокринной системе, с уточнением объема и содержания плановых проверок объектов высоких классов риска и лабораторным исследованием химических веществ, в том числе тропных к эндокринной системе. При этом выбор точек и программ исследований должен в результате обеспечивать получение надежных и доказательных результатов, в том числе указывающих:

– на наличие угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;

– объект, формирующий угрозу причинения вреда жизни и здоровью (при наличии такой угрозы).

Анализ динамики показателей качества объектов окружающей среды, тропных к эндокринной системе, в зонах влияния объектов надзора разных категорий опасности и анализ изменений показателей состояния здоровья детского населения способствуют снижению ассоциированной эндокринной патологии. По результатам ведения СГМ и контрольнонадзорной деятельности предполагается установить наличие причинно-следственных связей в системе «факторы риска–качество среды оби-тания–здоровье населения», а также выполнить сопряженный анализ «действия Роспотребнад-зора–качество среды обитания–здоровье населения». Предложенный подход позволит оценить результативность и эффективность контрольно-надзорных мероприятий, а также выработать ряд рекомендаций сторонним участникам процесса управления средой обитания и здоровьем населения – органам муниципальной власти, предприятиям и организациям, гражданскому обществу.

На локальном уровне обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах экспозиции предусматривает развитие системы доказательства и регистрации случаев причинения вреда жизни и здоровью детей с использованием результатов, полученных ранее в ходе санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и расследований. Указанная постановка задачи требует от социально-гигиенического мониторинга как осуществления исходной функции по формированию доказательной базы наличия причинно-следственных связей в системе «среда – здоровье», так и реализации новой функции по установлению источника угрозы.

Локальный уровень предполагает реализацию профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление эндокринных нарушений, ассоциированных с воздействием химических веществ, которые включают:

-

♦ на территориях с неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха и питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям (марганец, свинец, никель, хром, кадмий и хлороформ более 1 ПДК) и наличием умерен-ного/высокого риска развития патологии эндокринной системы у детей в ходе обследования диагностику наличия/отсутствия признаков недостаточности питания, задержки физического развития, избытка массы тела и ожирения;

-

♦ у детей с признаками нарушения физического развития, недостатком/избытком массы тела: химико-аналитическое исследование биосред (кровь, моча) для определения содержания марганца, свинца, никеля, хрома, кадмия и хлороформа;

-

♦ при установлении повышенных концентраций марганца, свинца, никеля, хрома, кадмия, хлороформа в крови (более 1 RL) функциональные исследования: детям с недостаточностью питания – электрокардиографию, УЗИ щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, R-графию кистей рук, а также комплекс лабораторной диагностики: определение уровня Т 4св. , ТТГ, ИФР-1, кортизола, серотонина, глутамата, γ-аминомасляной кислоты; детям с избыточным питанием и ожирением – кардиоин-тервалографию, УЗИ щитовидной железы, надпочечников, также комплекс лабораторной диагностики: определение уровня общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, глюкозы, С-пептида, лептина, Т 4св. , ТТГ, АТ к ТПО, кортизола, серотонина, глутамата, γ-аминомасляной кислоты.

При соответствии полученных результатов более чем на 80 % критериям недостаточности питания, задержки физического развития, избытка массы тела и ожирения, ассоциированных с воздействием марганца, свинца, никеля, хрома, кадмия, хлороформа, показано проведение специализированных медико-профилактических мероприятий на индивидуальном и групповом уровне в условиях детских оздоровительных цен- трое, санаториев-профилакториев, мед. кабинетов детских образовательных учреждений.

Основанием для проведения специализированных программ профилактики на территориях санитарно-гигиенического неблагополучия могут являться:

-

♦ результаты гигиенических и медико-биологических исследований, проводимых в рамках санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, исследований, обследований, а также социально-гигиенического мониторинга состояния среды обитания и здоровья населения, включая установление неприемлемых значений риска от воздействия химических веществ, загрязняющих окружающую среду для здоровья населения;

-

♦ обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан и возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;

-

♦ результаты диспансерных медицинских осмотров (обследований) детского населения.

При обосновании персонифицированных программ профилактики эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием химических веществ, тропных к эндокринной системе, основными задачами и направлениями технологий являются:

-

- донозологическая профилактика развития ассоциированной эндокринной патологии, направленная на повышение функциональной активности систем адаптации и поддержание гомеостаза;

-

- предотвращение рецидивов рекуррентных заболеваний, восстановление функциональной активности систем адаптации и поддержания гомеостаза, повышение функциональной резистентности критических органов и систем;

-

- диагностика и профилактика хронических эндокринных заболеваний, патогенетическая коррекция функциональной активности систем адаптации и поддержания гомеостаза, восстановление морфофункциональной резистентности критических органов и систем;

-

- предупреждение развития осложнений и инвалидизации, коррекция патогенетических механизмов развития ассоциированной патологии, ферментативных нарушений на уровне клеточных и субклеточных структур органов-мишеней, восстановление основных видов обмена и поддержание функциональной активности систем адаптации и гомеостаза.

При обосновании персонифицированных технологий профилактики эндокринных заболеваний (нарушения питания, задержки физического развития и ожирения, ассоциированных с воздействием химических веществ, тропных к эндокринной системе) выбор индивидуальных программ определяется не только их способностью к ускоренной элиминации приоритетных соединений, определяющих общую химическую нагрузку индивидуума, но и возможностью коррекции основных патофизиологических и патоморфологических нарушений в органах-мишенях. Сюда можно отнести улучшение нейровегетативной регуляции, функциональных и метаболических процессов в ЦНС (в том числе ноотропное, антиагрегантное и антиоксидантное воздействие препаратов гопантеновой и Y-аминомасляной кислот); мембраностабилизирующие и гепатопротекторные технологии (с использованием фосфолипидов, глицирризиновой кислоты и фитохолеретиков); нормализацию основных видов обмена, баланса окислительных и антиоксидантных процессов (снижение активности перекисного окисления липидов, повышение антиокислительной защиты клеток, восстановление кислотно-щелочного равновесия на системном, клеточном и субклеточном уровнях); стимуляцию факторов иммунологической защиты и неспецифической реактивности; восстановление адаптационных резервов органов и систем, гормонального гомеостаза; улучшение мембранно-клеточных и органных механизмов биотрансформации и элиминации химических веществ и их метаболитов (сорбционные технологии с использованием препаратов полиметилсилоксана полигидрата, лигнина и лактулозы).

Раннее выявление и профилактирование ассоциированной эндокринной патологии у детей ведет к предотвращению ее прогрессирования и хронизации, позволяет снижать уровень опосредованной патологии у взрослого населения (ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь).

Таким образом, для эффективного управления рисками развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий, предложены методические подходы. В основе этих подходов лежит системное сочетание мероприятий различного уровня управления по совершенствованию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, учет выявленных тропных факторов риска в региональных программах социально-гигиенического мониторинга, внедрение алгоритмов динамического наблюдения за экспонированным детским населением и применение современных профилактических технологий.

Предложенная организационно-функциональная модель управления риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий, опробована на 4 приоритетных территориях Российской Федерации, где показала свою высокую эффек- тивность и экономическую оправданность. К приоритетным территориям были отнесены районы с наиболее неблагоприятными санитарно-гигиеническими показателями качества атмосферного воздуха по содержанию свинца, марганца, никеля, хрома, кадмия (Кировский район города Перми и город Кунгур), питьевой воды по содержанию хлорорганических соединений (г. Краснокамск и Нытва), нитратов (п. Сылва), бензола, фенол, формальдегида, бенз(а)пирена (Свердловская область, г. Нижний Тагил).

Список литературы Методические подходы к управлению риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий

- Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год: Государственный доклад. -М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2015. -161 с.

- Жаворонок Л.Г. Социально-гигиенический мониторинг -инструмент управления качеством среды обитания и здоровья населения//Ученые записки Российского государственного социального университета. -2009. -№ 5. -С. 124-129.

- Заболеваемость всего населения России в 2014 году: статистические материалы. -М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ, 2015. -Ч. I. -138 c.

- Концептуальные и методические аспекты повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности на основе оценки опасности объекта с позиций риска причинения вреда здоровью населения/Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, А.С. Сбоев, Е.Е. Андреева//Здоровье населения и среда обитания. -2014. -Т. 261, № 12. -С. 4-7.

- Лужецкий К.П. Йоддефицитные заболевания природно-обусловленного происхождения у детей Пермского края//Здоровье населения и среда обитания. -2010. -№ 3. -С. 25-29.

- Лужецкий К.П., Устинова О.Ю., Палагина Л.Н. Структурно-динамический анализ эндокринной патологии у детей, проживающих в условиях воздействия химических техногенных факторов среды обитания (на примере Пермского края)//Здоровье населения и среда обитания. -2013. -Т. 248, № 11. -С. 32-35.

- О развитии системы риск-ориентированного надзора в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей/А.Ю. Попова, Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов//Анализ риска здоровью. -2015. -№ 4. -С. 4-12.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: Государственный доклад. -М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2016. -206 с.

- Онищенко Г.Г. Влияние состояния окружающей среды на здоровье населения. Нерешенные проблемы и задачи//Гигиена и санитария. -2003. -№ 1. -С. 3-10.

- Сперанская О., Сергеев О. Вещества, нарушающие работу эндокринной системы: состояние проблемы и возможные направления работы. -Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2014. -35 с.

- Тулякова О.В., Авдеева М.С. Влияние аэротехногенного загрязнения на физическое развитие, двигательные качества и навыки первоклассников//Сибирский медицинский журнал. -2012. -№ 3. -С. 116-118.

- Хамидулина Х.Х., Дорофеева Е.В. Эндокринные разрушители -проблема населения Земли в 21 веке//Токсикологический вестник. -2013. -Т. 219, № 2. -С. 50-54.

- Черняк И.Ю., Шашель В.А. Эпидемиологические и экологические показатели сахарного диабета I типа у детей и подростков Краснодарского края//Сахарный диабет. -2013. -№ 3.-С. 30-34.

- Яглова Н.В., Яглов В.В. Эндокринные разрушители -новое направление исследований в эндокринологии//Вестник Российской академии медицинских наук. -2012. -№ 3. -С. 56-61.

- Chemical Exposures During Pregnancy: Dealing with Potential, but Unproven, Risks to Child Health: Scientific Impact Paper 37//Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. -2013. -7 p.

- EDC-2: The Endocrine Society's Second Scientific Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals/A.C. Gore, V.A. Chappell, S.E. Fenton, J.A. Flaws, A. Nadal, G.S. Prins, J. Toppari, R.T. Zoeller//Endocr Rev. -2015. -Vol. 36, № 6. -Р. E1-E150 DOI: 10.1210/er.2015-1010

- Endocrine-Disrupting Chemicals and Public Health Protection: A Statement of Principles from The Endocrine Society/R.T. Zoeller, T.R. Brown, L.L. Doan, A.C. Gore, N.E. Skakkebaek, A.M. Soto, T.J. Woodruff, F.S. Vom Saal//Endocrinology. -2012. -Vol. 153, № 9. -P. 4097-4110 DOI: 10.1210/en.2012-1422

- Endocrine-disrupting chemicals: An endocrine society scientificstatement/E. Diamanti-Kandarakis, J.P. Bourguignon, L.C. Giudice, R. Hauser, G.S. Prins, A.M. Soto, R.T. Zoeller, A.C. Gore//Endocrine Reviews. -2009. -Vol. 30, № 4. -Р. 293-342 DOI: 10.1210/er.2009-0002

- Exposure to Toxic Environmental Agents//The American College of Obstetricians and Gynecologists. -Washington, 2013. -17 р.

- The State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals -2012/Å. Bergman, J.J. Heindel, S. Jobling, K.A. Kidd, R.T. Zoeller -Geneva: World Health Organization/United Nations Environment Programme, 2013. -296 р.