Методические подходы к выделению перспективных объектов Ачимовского типа в районах арктической зоны севера Западной Сибири

Автор: Дубровина Л.А., Иванов Е.А., Смирнова Е.В., Розбаева Г.Л., Рейдик Ю.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Перспективы нефтегазоносности нижнемеловых отложений на исследуемой территории связаны с отложениями суходудинской и нижнехетской свит. На основе нового интерпретационного сейсмического проекта и анализа архивных данных создана сейсмостратиграфическая модель, которая подтверждает клиноформное строение суходудинской и нижнехетской свит в пределах арктической зоны севера Западной Сибири. Исходя из модели клиноформного строения неокома Западной Сибири, разработана и апробирована методика выделения основных элементов каждого клиноформного цикла: линии бровки палеошельфа и линии подножия палеосклона. На основе анализа временных сейсмических разрезов, карт градиентов углов наклона определены линии нижнего и верхнего перегибов палеосклона, выявлена закономерность углов наклона сформировавшихся бровок палеошельфа и подножий палеосклонов. Измерение углов наклона границ клиноформного комплекса предлагается проводить после палеореконструкции. Авторами статьи предложен метод локализации перспективных объектов ачимовского типа в условиях ограниченной информации для малоизученных районов севера Западной Сибири. Для анализа временных толщин клиноформного комплекса использованы условные дополнительные поверхности, соединяющие точки нижнего и верхнего перегибов на начало и конец формирования клиноформ. На основе предложенного метода смоделированы зоны ожидаемого распространения коллекторов. Разработанный метод локализации перспективных объектов ачимовского типа в условиях ограниченной информации подтвержден бурением новых скважин на исследуемой территории

Нижнемеловые отложения, клиноформный комплекс, палеошельф, палеосклон, перспективный объект, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14133466

IDR: 14133466 | УДК: 550.8.012 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-41-50

Текст научной статьи Методические подходы к выделению перспективных объектов Ачимовского типа в районах арктической зоны севера Западной Сибири

В начале XXI в. вырос интерес к освоению арктической зоны севера Западной Сибири. Основными причинами являются истощение доступных месторождений центральной части Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, возросшая активность буровых работ в районах арктической зоны севера Западной Сибири и появление информации о продуктивных отложениях этого региона на основании полученных результатов. Остается традиционный интерес к структурным объектам, залегающим на небольших глубинах, и перспективным объектам ачимовского типа, характеризующихся сложным геологическим строением и большой глубиной залегания. Проблемы корреляции, стратификации и локализации перспективных объектов ачи-мовского типа изучали В.Н. Бородкин, Ф.Г. Гурари, С.В. Ершов, В.П. Игошкин, В.А. Казаненков, Ю.Н. Ка-рогодин, В.А. Конторович, Н.Х. Кулахметов, А.Р. Кур-чиков, А.Л. Наумов, А.А. Нежданов, И.И. Нестеров, Л.Я. Трушкова и многие другие специалисты. В конце 1970-х гг. А.Л. Наумов, Т.М. Онищук, М.М. Бин-шток опубликовали работу, в которой обосновали регионально-косослоистое строение неокомских отложений Западной Сибири [1]. Принципиально новая регионально-косослоистая модель строения отложений нижнего мела, отображающая процесс бокового заполнения осадками некомпенсированного, относительно глубоководного морского бассейна, позволяет масштабно прогнозировать литологические объекты [2]. Однако до настоящего времени остаются вопросы корреляции ОГ клиноформных комплексов, выделения их составных элементов, и как следствие, актуальна проблема картирования перспективных объектов для обоснования дальнейших направлений геолого-разведочных работ.

Основными задачами исследования являлись:

-

1) корреляция изохронных границ с целью создания сейсмостратиграфической модели территории на основе архивной и новой геолого-геофизической информации;

-

2) разработка и апробация методики выделения основных элементов каждого клиноформного цикла: линии бровки палеошельфа и линии подножия палеосклона;

-

3) разработка методики локализации перспективных объектов ачимовского типа в условиях ограниченной информации.

Выделение сейсмостратиграфических комплексов

Согласно концепции строения клиноформных отложений, песчано-алевритовые пласты ачи-мовской толщи коррелируют с шельфовыми через глинисто-алевритовый склон, т. е. каждому ачи-мовскому резервуару соответствует изохронный шельфовый пласт либо группа пластов. Положение каждой клиноформы и слагающих ее отложений по площади и в геологическом разрезе определяется несколькими границами. К ним прежде всего относятся внешние — это западная граница выклинивания клиноформных образований, а также «бровки» смежных прибрежно-мелководных пластов, образуемых верхней и нижней границами циклита. Помимо указанных внешних границ имеется их внутренняя граница постепенного замещения прибрежно-мелководных фаций клиноформными, проходящая последовательно от нижних к верхним слоям циклита в направлении от внутренней (восточной) к внешней «бровкам» мелководных пластов [2]. По мнению авторов [2], в отличие от первых трех границ клиноформы, последняя не поддается площадному картированию и может быть продемонстрирована на геологическом или сейсмическом разрезах. В связи с этим возникает необходимость в разработке новых подходов к построению геологических моделей и выделению и картированию основных границ клиноформных отложений.

В рамках работ по созданию сейсмострати-графической модели территории был подготовлен сейсмогеологический интерпретационный проект. Всего в проекте использовалось 52 819 пог. км сейсмических профилей 2D. Плотность изученности составила 0,35 км/км2. Данные ГИС взяты по 200 скважинам.

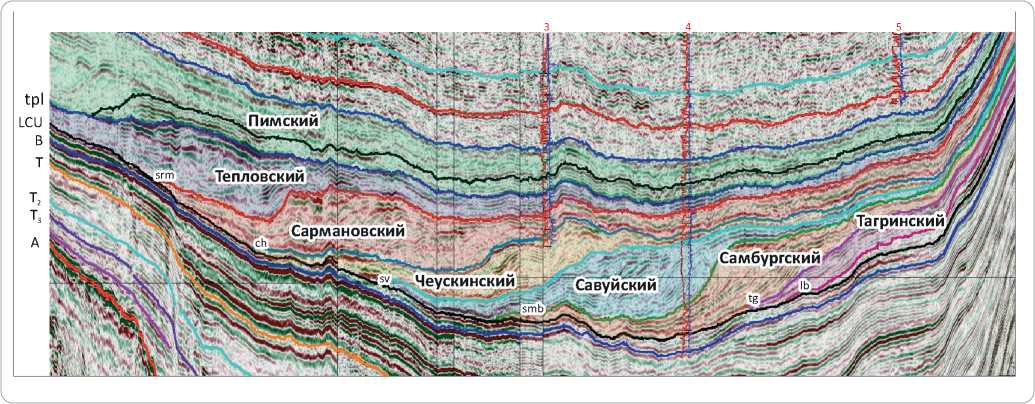

В работе обоснованы реперные сейсмоакусти-ческие горизонты и сейсмогеологическая привязка скважин, выполнена корреляция ОГ согласно принципам сиквенс-стратиграфии [3]. В результате создан региональный проект, охватывающий территорию полуостровов Гыданский и Таймыр. В рамках региональной работы (рис. 1) на основе анализа всех данных прослежены сейсмические ОГ неокомских клиноформ, которые получили названия от соответствующих глинистых пачек в кровле каждой клиноформы: лабазный — lb, тагринский — tg, урьевский — ur, самбурский — smb, савуй-ский — sv, чеускинский — ch, сармановский — srm, тепловский — tpl, пимский — pm, енъяхский — en, приобский — prb.

Все результаты стратиграфического расчленения подтверждены взаимоувязанными сейсмическими, геофизическими данными по скважинам с результатами биостратиграфических исследований [4].

В интервале неокома закартировано 11 крупных клиноформных сейсмостратиграфических комплексов, каждый из которых в дальнейшем детализирован до уровня секвенций 3-го и 4-го порядков.

Особенностью неокомских клиноформ Западной Сибири является наличие двух региональных уровней одновозрастных, но принципиально отличающихся по генезису песчаных тел [5, 6]. На регрессивных этапах развития в зонах, отвечающих верхним частям клиноформ, существовали прибрежно-морские условия осадконакопления и фор-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 1. Временной сейсмический разрез с корреляцией региональных сейсмостратиграфических комплексов Fig. 1. Seismic time section with the results of regional seismic stratigraphy sequence identification

мировались шельфовые песчаные пласты; в области аккумулятивного склона, характеризующегося относительно большими (1,5–3°) углами наклона, накапливались преимущественно глинистые разности; в глубоководной зоне — связанные с глубоководными конусами выноса песчаники ачимов-ской пачки [7].

Клиноформное строение нижнехетских и суходудинских отложений описано авторами [8], они дают характеристику клиноформного комплекса Енисей-Хатангского регионального прогиба, который имеет резко асимметричное строение со сла-бовыраженными встречными клиноформами на северо-западе. Максимальные углы падения слоев клиноформного комплекса меняются от 2° на юге и севере до 3–6° в центральной части прогиба [9].

Методы решения

Отложения клиноформной части неокомско-го комплекса являются основным перспективным интервалом для поисков залежей УВ. В статье рассмотрены основные крупные сейсмостратигра-фические комплексы, в которых промышленные скопления УВ либо открыты, либо ожидаются на основании залежей-аналогов, открытых на ближайших соседних участках недр.

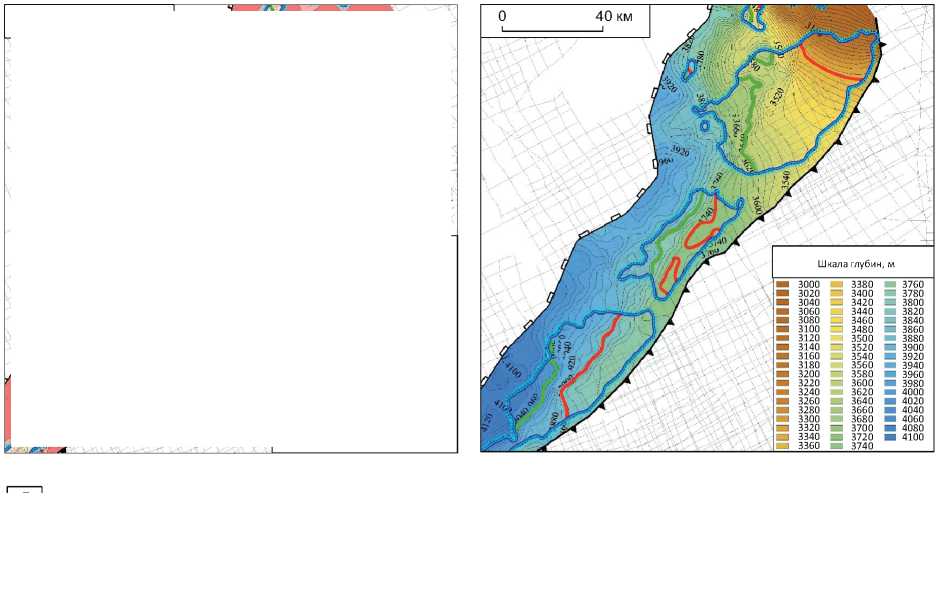

Для оценки перспектив в интервале неокома по каждому сейсмостратиграфическому комплексу проанализированы структурные карты по кровле комплекса и карты временных толщин изучаемого комплекса. Распространение коллекторов предполагается как в шельфовой части, так и в глубоководной части конусов выноса. Для выделения основных элементов каждого клиноформного цикла (линии бровки палеошельфа и линии подножия палеосклона) был выполнен комплексный анализ по полученному набору специальных карт.

Перегибы палеосклонов клиноформ выделены на картах изохор и углов наклона между ОГ, соот- ветствующими кровле и подошве исследуемого комплекса отложений, и опорными ОГ, контролирующими распространение выше и ниже горизонтально залегающих слоев осадочного чехла, а именно ОГ prb и Б (кровля яновстанской свиты). Область склона каждого сейсмостратиграфического комплекса предположительно сложена преимущественно аргиллитами. Линии бровки палеошельфа соответствуют замещению шельфовых песчаноалевритовых отложений каждого из комплексов аргиллитами в области палеосклона.

Разработка и апробация методики выделения основных элементов каждого клиноформного цикла

Авторами статьи разработана и апробирована методика выделения основных элементов каждого клиноформного цикла: линии бровки палеошельфа и линии подножия палеосклона.

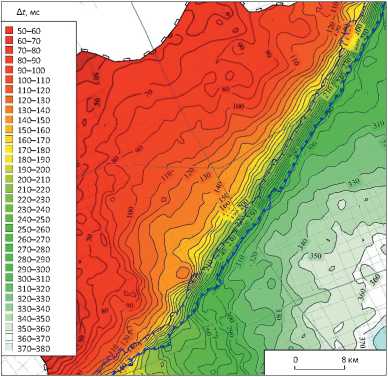

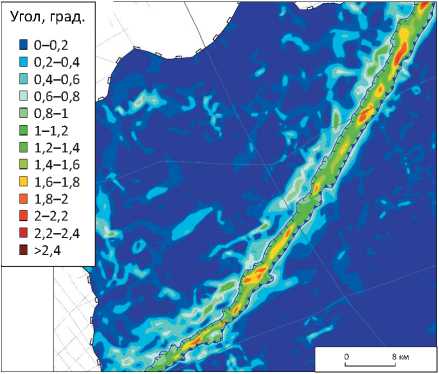

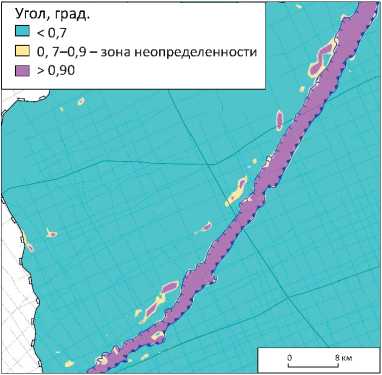

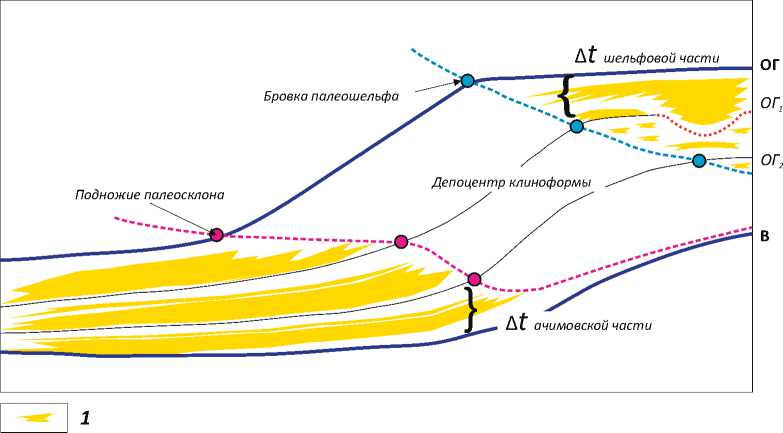

Одним из основных и важных моментов при интерпретации неокомского комплекса является выделение зон подножия палеосклона и бровок палеошельфа. При их выделении интерпретаторы сталкиваются с зоной неоднозначности, которая в плане может составить первые километры (рис. 2).

Зоны неоднозначности определения положения бровки палеошельфа и подножия палеосклона на временном сейсмическом разрезе варьируют в зависимости от угла наклона исследуемого ОГ относительно опорных ОГ. Для уменьшения неопределенности при выделении зон, связанных с бровкой палеошельфа и подножием палеосклона, в рамках проекта построены:

-

– карты временных толщин между верхним шельфовым ОГ и исследуемым ОГ;

-

– карты временных толщин до ОГ Б;

-

– карты углов наклона временных толщин;

-

– выполнен визуальный анализ временных разрезов.

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 2. Схема расположения бровок палеошельфа и подножия палеосклона Fig. 2. Map of paleoshelf edge and paleoslope foot location

A

C

0 8 км

Δ t , мс

□ 50–60 □ 60–70 ■ 70–80 и 80–90 ■ 90–100 □ 100–110 ■ 110–120 ■ 120–130 П 130–140 И 140–150

150–160

□ 160–170 170–180 180–190

J 190–200 ■ 200–210 ■ 210–220 ■ 220–230 ■ 230–240 _ 240–250 Z 250–260 я 260–270 - 270–280 ■ 280–290 ■ 290–300 - 300–310 ■ 310–320 ■ 320–330 ■ 330–340 340–350

_ 350–360 Z 360–370 370–380

B

D

Угол, град.

8 км

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0–0,2

0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1

1–1,2

1,2–1,4 1,4–1,6

1,6–1,8 1,8–2

2–2,2

2,2–2,4 >2,4

Угол, град.

□ < 0,7

□ 0, 7–0,9 – зона неопределенности

□ > 0,90

8 км

^1 ю 2

п 3

А — карта временных толщин интервала ОГ2 – Б, B — схема расположения зон, связанных с бровкой палеошельфа и подножием палеосклона, C — карта углов наклона интервала ОГ2 – Б, D — схема углов наклона интервала ОГ2 – Б.

1 — зона неопределенности; 2 — подножие палеосклона; 3 — бровка палеошельфа; границы ( 4 – 6 ): 4 — прекращения прослеживаемости, 5 — предполагаемая подножия

палеосклона, 6 — предполагаемая бровки палеошельфа

А — time thicknesses map of the ОГ2 – Б interval, B — layout of zones associated with the edge of the paleoshelf and the foot of the slope, C — inclination angles map of the ОГ2 – Б interval, D — inclination angles diagram of the ОГ2 – Б interval.

1 — zone of uncertainty; 2 — paleoslope foot; 3 — paleoshelf edge; boundaries ( 4 – 6 ): 4 — event tracing failure, 5 — supposed slope foot, 6 — supposed paleoshelf edge

Измерение углов наклона границ клиноформного комплекса следует проводить после палеореконструкции — спрямления разреза на горизонт Б. В противном случае новейшая тектоника исказит значения углов.

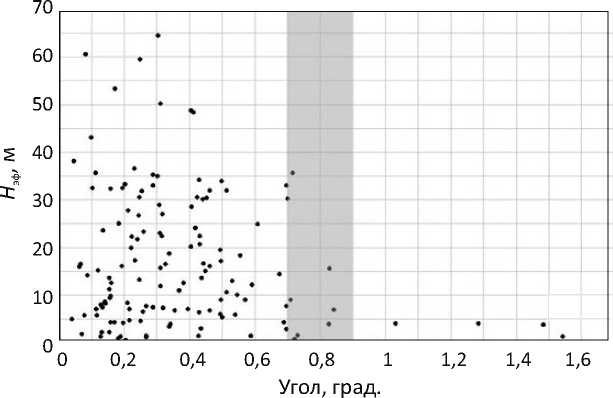

При анализе полученных карт была выявлена закономерность — максимальные углы наклона палеосклона по картам углов наклона составляют 3–5°, также впервые удалось обосновать диапазон углов наклона слоев (0,7–0,9°) для выделения зон подножий палеосклона и бровок палеошельфа. Практически все интерпретаторы используют сейсмические разрезы, карты и схемы толщин для определения точек перегибов во временной области. Авторами статьи угол наклона слоев определен на основе карт временных толщин, но его следует считать условным, а не истинным. Для определения истинного угла наклона, характеризующего клино- формную часть, этот угол необходимо определять с применением структурных карт.

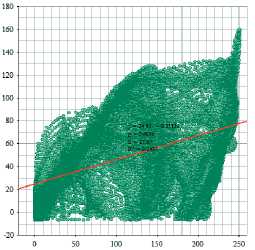

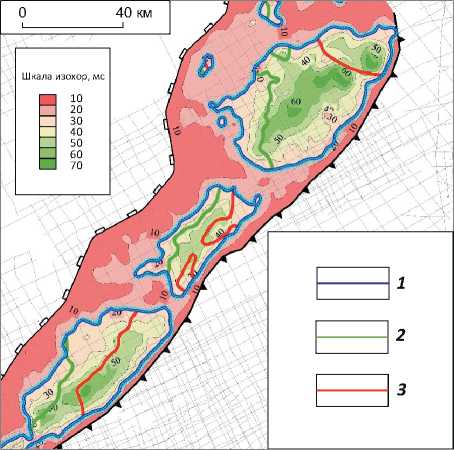

Авторами выполнен анализ эффективных толщин ачимовских отложений в скважинах в зависимости от условного угла наклона участка, на котором находится скважина. В работе использовано 76 скважин, что составило 157 точек анализа, так как в одной скважине можно встретить несколько пластов. На рис. 3 видно, что большая часть скважин с эффективными толщинами в ачимовских отложениях находится на участках с углами до 0,7°. На участках с углами более 1° оказываются только единичные скважины с толщинами ачимовских отложений не более 5 м. Можно предполагать, что это уже заглинизированный склон и наличие коллектора в нескольких скважинах может быть связано с попаданием в каналы или оползневые тела.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 3. График определения наличия коллекторов в скважинах ачимовских отложений в зависимости от угла наклона поверхности

-

Fig. 3. Crossplot for Achimov reservoir identification in the wells according to the surface slope angle

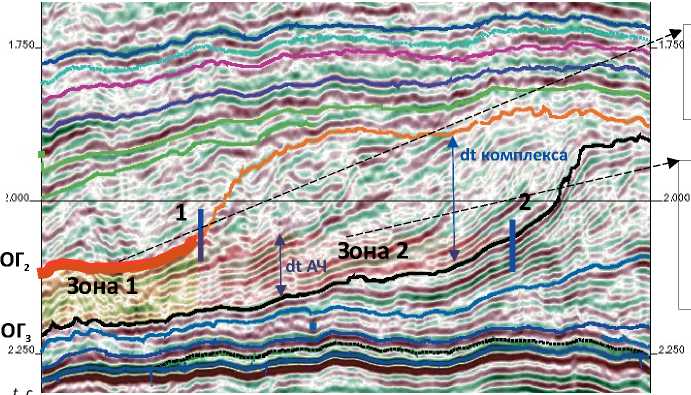

Рис. 4. Карта изохрон по кровле ачимовской части и схема ее построения на временном сейсмическом разрезе

-

Fig. 4. Isochrone map of the Top of Achimov part and how it was created in seismic time section

dt комплекса

ОГ 3

Зона 2

Корреляция ОГ отсутствует. Построения методом интерполяции от точки 1 до точки 2

В точке 2 значения с карты изохрон по подошве ОГ 3 Построение и анализ карт временных толщин

Зона 1

Корреляция ОГ

Построение и анализ любых карт атрибутов

ОГ 2

Карта изохрон по ачимовской части

ОГ 2

-ИМ

ОГ 3

Дополнительная поверхность

Карта временных толщин сиквенса

Интерполяция

Абс. отметка, м

Линия подножия палеосклона по: 1 — ОГ2 (на окончание формирования ачимовских отложений), 2 — ОГ3 (на начало формирования ачимовских отложений)

Slope foot line in: 1 — ОГ2 Reflector (at the end of Achimov deposits formation), 2 — ОГ3 Reflector (at the beginning of Achimov deposits formation)

Карта толщин ачимовской части

Зависимости между картами отсутствуют

-

1. Построена карта изохрон ачимовских отложений

-

2. Из карты изохрон подошвы (ОГ ) вычтена карта изохрон ачимовских отложений

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 5. Схематическое строение ачимовской части сейсмостратиграфических комплексов

Fig. 5. Structural scheme of the Achimov part of seismic stratigraphy sequences

1 — зона развития коллекторов

1 — zone of reservoir occurrence

Методика картирования кровли ачимовской части клиноформного цикла

Для дальнейшей работы с ачимовской толщей необходимо в первую очередь построить карту изохрон по ее кровле. Поскольку непосредственная корреляция этой диахронной границы по сейсмическим данным крайне затруднена, авторами статьи была реализована следующая идея: на временном сейсмическом разрезе выделены точки подножия палеосклона на начало и конец формирования клиноформы, при соединении которых получена дополнительная граница, которую в первом приближении можно рассматривать как кровлю ачимовской толщи (рис. 4).

Далее карта временных толщин в прогнозной зоне (см. рис. 4, зона 2) «сшивается» с картой в зоне уверенной корреляции (см. рис. 4, зона 1), за счет чего получается единая карта изохрон по кровле ачимовской толщи. Разделение на зоны необходимо для построения карт изохрон по кровле ачи-мовской части клиноформного комплекса. Зона 1 считается зоной уверенной корреляции кровли ачимовской толщи, а зона 2 — прогнозной, так как проводится посредством интерполяции.

Разработка методики локализации перспективных объектов ачимовского типа

Согласно методике [10], по временным толщинам предлагается выделять сейсмические депоцентры клиноформ, которые чаще совпадают с максимумами песчанистости. При таком подходе перспективные объекты включают и глинистые отложения склона.

Для анализа временных толщин клиноформного комплекса авторами статьи предложено использовать условные дополнительные поверхности, соединяющие точки нижнего и верхнего перегибов на начало и конец формирования клиноформы и таким образом исключать объем депоцентра клиноформы, который представлен существенно глинистыми отложениями палеосклона, не представляющими интереса для поиска резервуаров.

На схематичном разрезе обозначены зоны предполагаемого развития коллекторов (рис. 5).

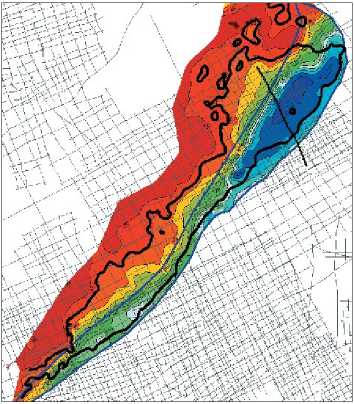

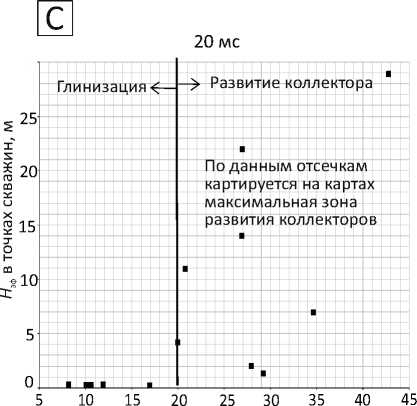

На основе полученных карт выявлены зоны относительного увеличения временных толщин, связываемые с конусами выноса. Эти зоны были ограничены линией глинизации, которая соответствует временной отсечке, определяющей линию полного отсутствия коллектора для данного сейс-мостратиграфического комплекса на основе имеющихся скважинных данных.

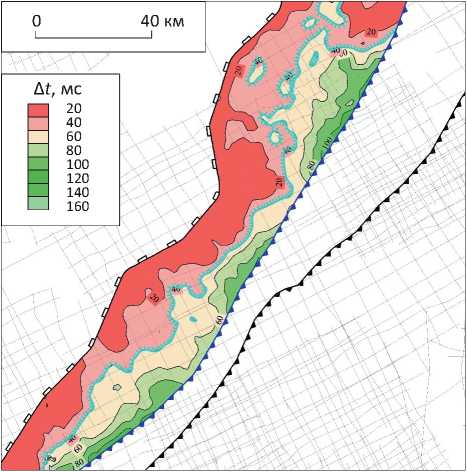

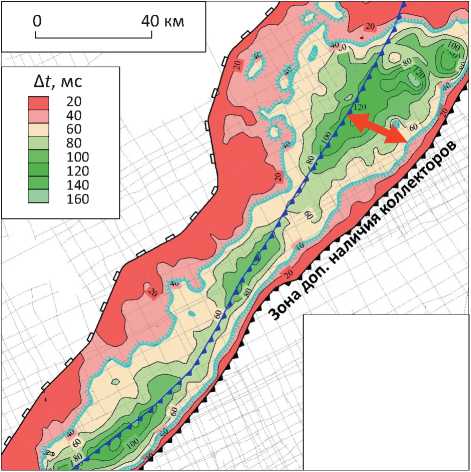

В случае традиционного подхода ловушки УВ обычно замыкаются у подножия кровли клиноформы, а зона 2 (см. рис. 4) остается за пределами прогнозного контура. В случае предлагаемого подхода ловушки замыкаются в прогнозной зоне распространения коллекторов, обеспечивая дополнительный прирост ресурсов УВ (рис. 6).

Использование карт временных толщин с учетом скважинной информации позволяет по замыкающим изохорам выделить положение прогнозной линии глинизации в ачимовском резервуаре. При наличии скважин, вскрывших области распространения коллекторов в глубоководной зоне исследуемого интервала, они используются для выбо-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 6. Фрагмент Δ t ачимовской части комплекса в соответствии с традиционным (A) и предлагаемым (B) подходами

Fig. 6. Fragment of time thickness map of the Achimov part of the sequence according to the conventional (A) and proposed (B) approaches

AB

Линии ( 1 – 3 ): 1 — сейсмических профилей, 2 — палеосклона на окончание формирования комплекса, 3 — палеосклона на начало формирования комплекса; 4 — граница прекращения прослеживания ОГ; 5 — предполагаемая зона распространения песчаника

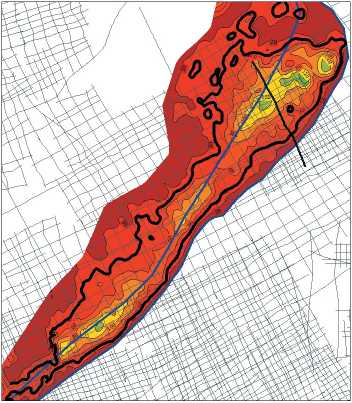

Lines (1–3): 1 — seismic survey line, 2 — paleoslope at the end of the sequence formation, 3 — paleoslope at the beginning of the sequence formation; 4 — reflector tracing failure; 5 — supposed zone of sandstone occurrence ра критической отсечки коллектор-неколлектор, и это значение принимают на основании результатов испытания и геофизических исследований скважин (рис. 7). Линия глинизации определяется по анализу скважин в каждом комплексе. Если скважины, вскрывшие исследуемые отложения, отсутствуют, то отсечку минимального значения временных толщин можно принять как среднее между значениями в скважинах выше- и нижезалегающих отложений, аналогичных по своему строению.

На следующем этапе закартированные зоны распространения песчаника анализируются с учетом структурного фактора. Для вероятностной оценки ресурсов в оптимистическом варианте, при отсутствии скважин, оценивается вся зона распространения песчаника, в наиболее вероятном — 70 %, в пессимистическом — 30 % от высоты объекта. Данные получены в результате статистического анализа по заполнению залежей в районах арктической зоны севера Западной Сибири.

Выводы

В статье предложены новые методические подходы к выделению перспективных объектов ачи-мовского типа в районах арктической зоны севера Западной Сибири.

Разработана детальная модель клиноформного строения: закартировано 11 крупных клиноформных сейсмостратиграфических комплексов, каждый их которых в дальнейшем детализирован до уровня секвенций 3-го и 4-го порядков.

Исходя из модели клиноформного строения отложений неокома Западной Сибири, предложена новая методика выделения основных элементов отдельного клиноформного цикла: линии бровки палеошельфа и линии подножия палеосклона. Измерение углов наклона границ клиноформного комплекса следует проводить после палеореконструкции — спрямления разреза на горизонт Б. На основе анализа временных сейсмических разрезов

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 7. Обоснование выделения ачимовских объектов

Fig. 7. Substantiation of the Achimov object identification

A

B

Фрагмент карты глубоководных отложений в пимском комплексе: A — временных толщин, B — структурной; C — пример анализа скважин по глубоководным отложениям комплекса

Δ t , мс

Контуры объекта ( 1 – 3 ): 1 — максимальный (P10), 2 — наиболее вероятный (P50), 3 — минимальный (P90).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 6

Map tile of deep-sea deposits in the Pima complex: A — time thickness, B — contour; C — example of well analysis for deepsea sediments of the sequence

Object outline ( 1 – 3 ): 1 — maximum (P10), 2 — most probable (P50), 3 — minimum (P90).

For other Legend items see Fig. 6

и карт градиента углов наклона определены линии нижнего и верхнего перегибов палеосклона, выявлена закономерность — максимальные углы наклона палеосклона по картам углов наклона составляют 3–5°, для выделения зон подножий палеосклона диапазон углов наклона слоев составил 0,7–0,9°. Угол наклона слоев определен на основе карт временных толщин, но его следует считать условным, а не истинным. Для определения истинного угла наклона, характеризующего клиноформную часть, его необходимо определять с применением структурных карт.

Согласно концептуальной сейсмостратиграфи-ческой модели региона, смоделированы зоны ожидаемого распространения коллекторов. Авторами предложен метод локализации перспективных объ- ектов ачимовского типа в условиях ограниченной информации для малоизученных районов севера Западной Сибири. Для анализа временных толщин клиноформного комплекса использованы условные дополнительные поверхности, соединяющие точки нижнего и верхнего перегибов на момент начала и конца формирования клиноформы, таким образом исключается объем депоцентра клиноформы, который представлен существенно глинистыми отложениями палеосклона, не представляющими интереса для поиска резервуаров.

С использованием предложенных методических подходов к выделению перспективных объектов, разработана программа геолого-разведочных работ для районов арктической зоны севера Западной Сибири.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ