Методические проблемы оценки эффективности государственных программ

Автор: Добролюбова Елена Игоревна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности

Статья в выпуске: 1 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на то что инструмент государственных программ используетсяна федеральном и на региональном уровне уже несколько лет, до настоящего времени невыработаны единые подходы к составу критериев и интерпретации итогов оценки эффективности их реализации.В статье проанализированы различные используемые в практике методические подходы к оценке эффективности реализации государственных программ как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации, выявлены их ключевые преимущества, недостатки и противоречия. Показано, как использование различных критериев влияет на итогиоценки и может приводить к искажению стимулов к повышению результативности для органов государственной власти.По итогам проведенного анализа автор делает вывод о необходимости выработки единых методических подходов к оценке эффективности государственных программ. В качестве основы данного подхода предлагается использовать три независимых критерия оценки:уровень результативности реализации государственных программ, степень реализации программных мероприятий и уровень риска реализации государственных программ. Комплексная интерпретация данных критериев позволит объективно оценить ход реализации программы и обеспечить принятие управленческих решений по итогам оценки.

Государственная программа, методика, оценка, эффективность, результативность, риски

Короткий адрес: https://sciup.org/149131310

IDR: 149131310 | УДК: 332.24 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.10

Текст научной статьи Методические проблемы оценки эффективности государственных программ

DOI:

Основной целью внедрения программноцелевых методов управления в деятельность органов государственной власти является повышение эффективности и результативности бюджетных расходов и деятельности органов власти в целом. Не случайно впервые о необходимости внедрения инструмента государственных программ было заявлено в принятой еще в 2010 г. правительственной программе повышения эф © Добролюбова Е.И., 2017

фективности бюджетных расходов [8]. С 2014 г. федеральный бюджет формируется по программному принципу; к настоящему времени инструмент государственных программ внедрен во всех субъектах Российской Федерации [3; 4]. Однако до сих пор как на федеральном уровне, так и в регионах отсутствуют единые подходы к оценке эффективности реализации государственных программ, что ограничивает возможности исполь- зования данного инструмента в государственном управлении.

Так, до октября 2016 г.1, в соответствии с действовавшей на тот период методической базой разработки и реализации государственных программ Российской Федерации, оценка эффективности государственных программ должна была проводиться в соответствии с типовой методикой оценки, утвержденной Министерством экономического развития РФ (МЭР РФ) [6]. Данная методика была основана на оценке подпрограмм (федеральных целевых программ (ФЦП)) по степени реализации программных мероприятий, уровню финансирования и степени достижения целевых значений показателей подпрограмм (ФЦП), а также на оценке степени достижения показателей (целевых индикаторов) уровня государственной программы. При этом наибольший вес в общей оценке имели именно показатели уровня государственной программы: их достижение обеспечивало половину итоговой оценки реализации государственной программы.

Анализ практики оценки эффективности государственных программ по типовой методике позволил выявить ряд проблем методического характера.

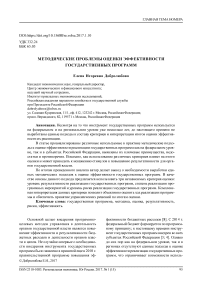

Во-первых, использование оценки степени достижения целевых значений показателей в отсутствие оценки динамики их значений ограничивает возможности по интерпретации последствий недостижения целевых значений показателей государственной программы (подпрограммы) с точки зрения улучшения либо ухудшения ситуации в сфере реализации государственной про- граммы. Данная ситуация проиллюстрирована на рисунке 1.

Так, по итогам 2014 г. степень достижения целевых значений показателей двух государственных программ была 92,8 %. При этом индекс реализации 2 «Программы А» составил 96,4 %, что отражает ухудшение ситуации в сфере реализации государственной программы. Индекс реализации «Программы Б» составил 116,9 %, что отражает значительное улучшение ситуации по сравнению с 2013 г. (хотя данное улучшение ситуации и ниже запланированных уровней). Использование для оценки обеих рассматриваемых программ только степени достижения целевых значений показателей приводит к тому, что эффективность государственных программ, ситуация в сфере реализации которых улучшается, и государственных программ, ситуация в сфере реализации которых ухудшается, оценивается одинаково. Таким образом, оценка эффективности реализации государственных программ не позволяет выявить проблемные сферы реализации государственной политики и, соответственно, своевременно принять необходимые управленческие решения.

Вторая проблема методического плана, выявленная при использовании типовой методики оценки эффективности реализации государственных программ на федеральном уровне, связана с учетом «незапланированных» результатов, а также «незапланированных» расходов на их достижение. Первопричиной данной проблемы является отсутствие практики приведения государственных программ РФ в соответствие с фе-

Средняя степень достижения цепевых значений показателей государственной программы (%)

Рис. 1. Оценка степени достижения целевых значений показателей и степени реализации государственных программ Российской Федерации в 2014 г.

Примечание. Рассчитано по: [11].

деральным законом о бюджете при внесении в него изменений. Как следствие, выделение дополнительных финансовых ресурсов на решение отдельных задач в конце календарного года приводит к росту уровня финансирования государственных программ, но не всегда отражается на результатах отчетного года.

В более широком плане данная проблема связана с отсутствием возможности учета лаго-вых эффектов в достижении результатов при использовании типовой методики оценки реализации государственных программ. Методика основывается на сопоставлении уровня финансирования и степени достижения показателей в отчетном году, тогда как во многих сферах снижение (или рост) финансового обеспечения отражаются на результатах лишь в среднесрочной перспективе. Например, снижение инвестиций в геологоразведочные работы может сказаться на снижении прироста запасов полезных ископаемых через 3–5 лет (стандартный цикл проведения таких работ). Сокращение объемов финансирования капитальных расходов в текущем году может сказаться на сроках ввода в эксплуатацию объектов через 2–3 года.

В последние годы в связи с неоднократным приостановлением действия норм Бюджетного кодекса о приведении государственных программ в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период [9; 10] проблема десинхронизации финансового обеспечения и ожидаемых результатов реализации государственных программ на федеральном уровне усугубилась. Тенденция «устаревания» большинства государственных программ как в части их финансового обеспечения, так и в части планируемых результатов (объем которых также зависит и от уровня финансового обеспечения) ставит под сомнение возможность адекватной оценки эффективности их реализации. На региональном уровне данная проблема встречается существенно реже: большинство субъектов Федерации регулярно актуализируют свои государственные программы [4], в том числе в связи с изменением их бюджетных параметров [2].

Наличие временного лага между осуществлением бюджетных (и внебюджетных) расходов и достижением ожидаемых результатов государственных программ повышает значимость оценки хода их реализации, в том числе наступления контрольных событий государственных программ по мероприятиям, реализуемым проектным спо- собом. В типовой методике оценки эффективности реализации государственных программ не предусмотрена оценка своевременности наступления контрольных событий их реализации, что ограничивает возможность учета качества управления реализацией программы.

Наконец, важным недостатком типовой методики оценки эффективности реализации государственных программ является возможность «компенсации» низкой степени достижения показателей (фактически – низкого уровня результативности государственных программ) экономией финансовых ресурсов (фактически – неосвое-нием выделенных бюджетных средств). Например, по итогам 2014 г. степень достижения целевых значений показателей государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» составила 85,5 % (что значительно ниже среднего уровня), однако с учетом низкого уровня фактических расходов по отношению к запланированному уровню (78,5 %) по типовой методике данная программа была признана эффективной. В целом же практика использования типовой методики оценки эффективности реализации государственных программ показала недостаточный уровень дифференциации результатов оценки: по итогам оценки большинство программ признавались эффективными [2].

Несмотря на наличие типовой методики, при подготовке сводных докладов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ за 2014, 2015 гг. [11; 12] МЭР РФ использовались иные (и отличные в каждом году) критерии оценки эффективности реализации государственных программ.

Так, по итогам 2014 г. МЭР РФ использовало рейтинг, основанный на трех критериях: степени достижения целевых значений показателей государственных программ; кассовом исполнении расходов федерального бюджета на их реализацию; степени наступления контрольных событий.

Сводная оценка эффективности реализации программ была рассчитана как среднее арифметическое данных показателей [7]. Использование такого подхода привело к тому, что программы, степень достижения целевых значений показателей которых была выше, а уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета – ниже, были оценены хуже, чем программы с более низким уровнем результативности, но высоким уровнем освоения средств.

Например, государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления государственными финансами» со степенью достижения целевых значений показателей в 93,7 % и уровнем кассового исполнения федерального бюджета 99,96 % была отнесена к государственным программам, реализуемым с высокой степенью эффективности реализации (заняла четвертое место в общем рейтинге).

В то же время государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы», средняя степень достижения показателей которой составила 97,1 %, заняла 8-е место и была отнесена к группе программ с эффективностью реализации выше среднего, поскольку уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета по ней составил 93,95 % (степень наступления контрольных событий по обеим программам составила 100 %).

Такой подход к оценке эффективности государственных программ, по нашему мнению, входит в противоречие с принципом эффективности использования бюджетных средств, закрепленным в ст. 24 Бюджетного кодекса, в соответствии с которым «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)» [1]. Достижение лучших результатов с использованием меньшего объема ресурсов является признаком более высокой эффективности бюджетных расходов, нежели достижение меньших результатов при использовании большего объема финансовых средств.

В 2016 г. при проведении оценки эффективности реализации программ за 2015 г. был использован принципиально иной методический подход. При проведении оценки использовались четыре основных критерия:

-

1) оценка степени достижения показателей государственных программ (учитывающая как достижение целевых значений показателей, так и их динамику, а также значимость показателей 3 и наличие данных о значении показателя 4), вес критерия в общей оценке – 0,4;

-

2) оценка реализации мероприятий государственной программы, учитывающая степень на-

- ступления контрольных событий, их значимость, а также факт отнесения контрольного события к мероприятиям, предусматривающим либо не предусматривающим финансового обеспечения из средств федерального бюджета 5, вес критерия в общей оценке – 0,3;

-

3) оценка кассового исполнения расходов федерального бюджета по государственной программе (осуществлялась как среднее арифметическое кассового исполнения бюджетных ассигнований по мероприятиям государственной программы), вес критерия в общей оценке – 0,1;

-

4) оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя (проводилась на основе данных о своевременности утверждения плана реализации и детального плана-графика реализации государственной программы, своевременности предоставления ответственным исполнителем годового отчета и наличия предложений по дальнейшей реализации государственной программы), вес критерия в общей оценке – 0,2 [12].

Анализ использованного для оценки государственных программ подхода позволяет выявить как положительные его стороны, так и недостатки. Среди положительных аспектов – сбалансированный подход к оценке степени достижения показателей программ, позволяющий учитывать как достижение целевых значений, так и изменение показателей по сравнению с предыдущими периодами. Следует отметить и предложенный подход к дифференциации значимости показателей в зависимости от их наличия (отсутствия) в документах целеполагания (в данном случае – в указах Президента РФ). Такой подход способствует созданию мотивации к достижению целей стратегических документов целеполагания, позволяет рассматривать государственные программы как механизм достижения целей государственной политики.

В то же время предложенные подходы к оценке степени реализации мероприятий государственных программ, уровню финансирования, эффективности деятельности ответственного исполнителя, по нашему мнению, нуждаются в значительной корректировке.

При оценке степени реализации мероприятий учитывается только факт и сроки наступления контрольных событий реализации государственной программы. При этом фактически предусматривается «дискриминация» контрольных событий, включенных в состав мероприятий, по которым предусмотрено финансовое обеспечение, по сравнению с контрольными событиями, характеризующими реализацию мероприятий, по которым такое обеспечение не предусмотрено. Обоснованность такой дискриминации вызывает сомнения, поскольку в зависимости от структуры конкретных подпрограмм однотипные контрольные события могут быть отнесены как к мероприятиям, предусматривающим финансирование, так и к мероприятиям, не предусматривающим затраты финансовых ресурсов.

Например, поскольку Минкомсвязь РФ является ответственным исполнителем одной государственной программы («Информационное общество»), расходы на содержание аппарата министерства включены в ее состав. Таким образом, контрольные события, связанные с разработкой и принятием нормативных правовых актов, отнесены к мероприятиям, «требующим финансирования». Другие федеральные министерства (например, Минприроды РФ, МЭР РФ, Минфин РФ, Минтруда РФ и т. д.) являются ответственными исполнителями нескольких государственных программ. В этой связи расходы федерального бюджета на содержание данных ведомств включаются в непрограммную часть федерального бюджета. Соответственно, контрольные события, связанные с разработкой нормативных правовых актов, у этих органов власти могут быть отнесены к мероприятиям, «не требующим финансирования», что автоматически приводит к росту «значимости» таких событий.

Есть примеры, когда в рамках одной государственной программы часть контрольных событий, связанных с принятием нормативных правовых актов, отнесена к мероприятиям, требующим финансирования (например, если мероприятия по выработке государственной политики объединены с мероприятиями по ее информационно-аналитическому обеспечению), а часть контрольных событий – к мероприятиям, по которым такое финансирование не предусмотрено (например, такая ситуация сложилась по государственным программам «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов»).

Целесообразность расчета уровня кассового исполнения программы по расходам как среднего арифметического кассового исполнения основных мероприятий также вызывает сомнения. При таком подходе значимая экономия средств по мероприятиям, требующим незначительного финансового обеспечения, при полном использовании средств на наиболее капиталоемкие мероприятия приведет к существенному занижению оценки. Например, если кассовое исполнение расходов по мероприятию, предусматривающему проведение НИОКР, по которому запланировано 10 млн руб., составит 50 %, а кассовое исполнение расходов по мероприятию, предусматривающему капитальное строительство объемом 1 млрд руб., составит 100 %, в предложенной МЭР РФ методике уровень кассового исполнения составит 75 %, тогда как в соответствии с законом об исполнении бюджета – 99,5 %.

Наконец, подход к оценке эффективности деятельности ответственного исполнителя по реализации государственной программы на основе учета формального соблюдения сроков актуализации планов ее реализации и предоставления отчетности также вызывает сомнения. В конечном счете обязанность ответственного исполнителя – организовать своевременную реализацию государственной программы и обеспечить достижение ожидаемых результатов. В этом отношении существенно большее значение имеет своевременное наступление контрольных событий, полнота реализации мероприятий, а также выявление и устранение проблем, препятствующих реализации государственной программы, адекватная оценка рисков и выработка мер по минимизации их негативного влияния на ход исполнения государственной программы.

Данные параметры мало коррелируют с исполнительской дисциплиной по разработке и принятию планов и представлению отчетов. Как показывают расчеты, корреляция между степенью достижения показателей реализации государственных программ и оценкой эффективности деятельности ответственного исполнителя, проведенной МЭР РФ, является слабой.

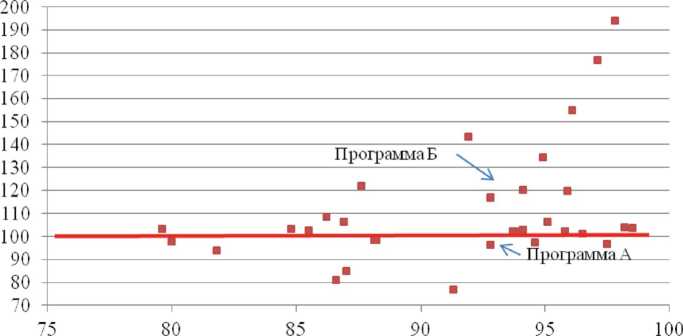

Отсутствие на федеральном уровне единых подходов к оценке эффективности реализации государственных программ, противоречие утвержденных и фактически используемых для оценки их реализации методик приводит и к различиям в подходах к оценке эффективности государственных программ в субъектах Федерации. Проведенный в 2015 г. анализ нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности реализации программ показал, что регионы используют различные критерии при проведении такой оценки [2].

Так, при оценке результативности и эффективности государственных программ в 28 регионах одновременно учитывается степень достижения целевых значений показателей государственных программ, степень реализации запла- нированных мероприятий, уровень финансирования из различных источников. Только в трех субъектах Федерации (г. Москва, Ненецкий АО, Саратовская область) учитываются сведения о степени принятия нормативных актов и мерах государственного регулирования. В 50 регионах учитывается степень достижения показателей программы, в 47 – степень реализации запланированных мероприятий (рис. 2).

В Республике Чувашия, Вологодской, Псковской, Тамбовской областях и Ненецком автономном округе при оценке эффективности реализации государственных программ предусмотрен учет степени реализации государственных заданий. В девяти регионах (Республике Татарстан, Тамбовской, Калужской, Тульской, Псковской, Нижегородской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком АО и Ненецком АО) при проведении оценки учитываются факторы риска, оказывающие влияние на реализацию государственной программы.

Помимо различий в составе критериев, используемых для оценки реализации государственных программ регионального уровня, отмечаются и различия в интерпретации результатов оценки. Например, исходя из принятой в Хабаровском крае методологии оценки эффективности государственных программ, если степень достижения показателей реализации государственных программ выше уровня их финансирования, целевые показатели признаются несоответствующими направлениям расходов краевого бюджета [13]. На наш взгляд, данный подход искажает стимулы органов государственной власти к достижению наилучших результатов деятельности при наимень- ших затратах, то есть противоречит закрепленному в Бюджетном кодексе принципу эффективности использования бюджетных средств.

В Республике Карелии, напротив, эффективность расходов на реализацию государственных программ определяется на основе соотношения фактически достигнутых результатов и затраченных на их достижение финансовых ресурсов и запланированных результатов и плановых объемов финансирования. Такой подход позволяет простимулировать достижение наилучших результатов за наименьшие средства. Важной особенностью методического подхода является расчет степени достижения результатов не только на уровне показателей, характеризующих реализацию государственной программы либо ее подпрограмм, но и на уровне мер (мероприятий). При этом используется единая балльная шкала оценки результативности, а также предусматривается возможность установления пороговых значений для ожидаемых результатов [5].

Важно отметить, что оба приведенных выше варианта интерпретации соотношения результативности и уровня финансирования программных мероприятий имеют свои риски, связанные с искажением стимулов деятельности органов исполнительной власти. Так, при использовании подхода Хабаровского края ведомства не мотивированы к экономии бюджетных средств и достижению наилучших результатов. В случае с подходом Карелии при использовании его в отношении конечных результатов 6 может складываться ситуация, когда недостаточные темпы реализации мероприятий программ (обуславливающие, в том числе низкий

мероприятий источников)

Степень достижения показателей программы

Степень Уровень р еализ ации финанснр ов ання за пл анир ованных (из р а зл! иных

Факторы риска. Иные критерии Критерии не оказывающие установлены влияние на реализ ацию государственной программы

Рис. 2. Критерии оценки эффективности реализации государственных программ, установленные на региональном уровне, % от общего числа регионов

Примечание. Рассчитано на основе анализа нормативно-правовых актов 77 субъектов РФ.

уровень использования бюджетных ресурсов) будут «оправдывать» недостижение запланированных результатов.

Решение данной проблемы требует применения комплексного подхода к оценке результативности и эффективности государственных программ, предусматривающего расчет различных оценочных критериев. При этом важно учитывать этап управленческого цикла, в рамках которого проводится оценка. При оценке проекта программы (предварительной оценке, оценке ex ante) значительное внимание уделяется вопросам качества проработки программы, ее соответствию положениям стратегических документов и т. д. При проведении оценки хода реализации программы (оценке ex post) анализ качества целей и показателей не может служить составным компонентом оценки: как бы ни были хорошо сформулированы цели или показатели той или иной программы, последующая оценка ориентируется, прежде всего, на то, в какой степени они достигнуты.

В целом приведенный в статье анализ методических подходов и практики оценки государственных программ на федеральном и на региональном уровне показывает, что различия и противоречия в данных подходах не способствуют повышению их эффективности как инструмента государственного управления, снижают потенциал использования данного инструмента реализации государственной политики. С учетом накопленного опыта для оценки результативности и эффективности программ представляется целесообразным использовать следующие три основных критерия.

-

1. Оценка результативности реализации государственной программы – критерий, отражающий степень достижения целевых значений показателей реализации государственной программы и их динамику. При расчете данного индекса необходимо учитывать показатели конечных и промежуточных результатов, а также значимость отдельных показателей (их связь со стратегическими документами целеполагания).

-

2. Степень реализации программных мероприятий – критерий, отражающий соотношение степени достижения целевых значений показателей непосредственных результатов и уровня финансового обеспечения реализации государственной программы; это позволяет оценить экономичность использования ограниченных финансовых ресурсов для достижения непосредственных результатов реализации программы (например, оценить средние расходы бюджета на поддержку создания одного рабочего места).

-

3. Уровень рисков реализации программы – критерий, отражающий динамику показателей рисков реализации программы и обусловливающий достигнутый уровень результативности реализации программы. Данный критерий необходим в том числе для быстрого выявления причин отклонения фактических значений показателей от их плановых (целевых) значений, а также для оценки степени влияния исполнителей программы на уровень достижения ее ожидаемых результатов. В качестве показателей рисков могут учитываться как статистические показатели (например, уровень реальных располагаемых доходов населения, кредитная нагрузка), так и качественные показатели, оцениваемые на балльной основе (в последнем случае для формирования единого индекса значения статистических показателей подлежат нормированию в соответствии с единой балльной шкалой).

Важно отметить, что формирование единой (интегральной) оценки исходя из указанных критериев (в том числе на основе их средних значений) не предусматривается: второй и третий критерии предлагается использовать с целью интерпретации основного критерия оценки – уровня результативности реализации государственной программы.

Схема интерпретации итогов оценки результативности и эффективности реализации государственных программ по предлагаемым критериям приведена в таблице.

Использование комплексного подхода к оценке результативности и эффективности реализации государственных программ позволит преодолеть большинство недостатков, выявленных в применяемых в настоящее время методических подходах, а также будет способствовать росту мотивации органов власти к достижению наилучших результатов за счет использования наименьшего объема финансовых средств.

Предлагаемый подход также направлен на учет рисков реализации государственных программ, что позволяет выявить причины отклонений в достижении конечных общественно значимых результатов и своевременно принять меры по корректировке. Выделение факторов риска в отдельную группу позволяет определить и степень ответственности исполнителей программы за фактический уровень достижения ее результатов, что особенно важно при оценке реализации региональных государственных программ, результаты которых зачастую зависят от

Таблица

Интерпретация итогов оценки результативности и эффективности реализации государственных программ

|

Уровень результативности реализации программы |

Степень реализации программных мероприятий |

Уровень риска |

Интерпретация |

|

Больше 1*, выше среднего |

Больше 1**, выше средней |

*** Больше 1 (рост рисков) |

Государственная программа является высоко результативной и эффективной |

|

Больше 1, выше среднего |

Больше 1, выше средней |

Меньше 1 (снижение рисков) |

Государственная программа является высокорезультативной и эффективной. Положительные результаты достигнуты в том числе за счет улучшения внешних условий реализации программы |

|

Больше 1, выше среднего |

Меньше 1, ниже средней |

Больше 1 (рост рисков) |

Целевые значения показателей государственной программы недостаточно амбициозны; реализация мероприятий государственной программы не полностью влияет на достижение целей |

|

Больше 1, выше среднего |

Меньше 1, ниже средней |

Меньше 1 (снижение рисков) |

Благодаря улучшению внешних условий ожидаемые результаты реализации программы достигнуты при большем уровне бюджетной эффективности |

|

Меньше 1, ниже среднего |

Больше 1, выше средней |

Больше 1 (рост рисков) |

Несмотря на рост эффективности реализации государственной программы, рост рисков ее реализации обусловливает недостаточный уровень результативности ее реализации |

|

Меньше 1, ниже среднего |

Больше 1, выше средней |

Меньше 1 (снижение рисков) |

Мероприятия государственной программы не влияют на достижение конечных результатов. Даже при эффективной реализации мероприятий в условиях снижения рисков результаты не достигнуты. Целесообразно скорректировать государственную программу |

|

Меньше 1, ниже среднего |

Меньше 1, ниже средней |

Больше 1 (рост рисков) |

Низкая результативность реализации программы обусловлена неполной реализацией мероприятий и ростом рисков. Необходима адаптация (корректировка) программы с учетом новых условий ее реализации |

|

Меньше 1, ниже среднего |

Меньше 1, ниже средней |

Меньше 1 (снижение рисков) |

Несмотря на улучшение условий реализации программы, ее эффективность и результативность низкая. Целесообразно рассмотреть вопрос о прекращении реализации программы либо ее переработке |

Примечания. * – здесь и далее значение показателя больше 1 указывает на достижение целевых значений показателей, положительную динамику, меньше 1 – на недостижение целевых значений показателей, отрицательную динамику; ** – здесь и далее степень реализации больше 1 указывает на то, что степень достижения непосредственных результатов выше, чем уровень финансирования программных мероприятий; *** – здесь и далее уровень риска больше 1 указывает на рост рисков, меньше 1 – на снижение рисков.

полноты и своевременности получения софи-нансирования на реализацию мероприятий из федерального центра, а также от изменений, вносимых в федеральное законодательство.

Таким образом, внедрение предлагаемого подхода позволит раскрыть потенциал государственных программ как инструмента управления, основы принятия управленческих решений, повысить обоснованность и эффективность реализации государственной политики и создать условия для более полного достижения конечных, общественно значимых результатов.

ПРИМЕЧА НИЯ

-

1 В октябре 2016 г. вступили в силу новые методические указания, в соответствии с которыми методика оценки эффективности государственной программы определяется при разработке программы в рамках обосновывающих документов к ней [7].

-

2 Индекс реализации государственной программы (подпрограммы) – показатель, отражающий в среднем динамику показателей реализации государственной программы (подпрограммы) по сравнению с годом, предшествующим отчетному (в рассматриваемом примере – с 2013 г.). Индекс учитывает желаемую

тенденцию развития каждого показателя государственной программы (подпрограммы). Значения индекса, превышающие 100 %, свидетельствуют об улучшении ситуации в сфере реализации государственной программы (подпрограммы); значения индекса ниже 100 % показывают, что ситуация в сфере реализации государственной программы имеет тенденцию к ухудшению. Формула расчета индекса опубликована в: [14].

-

3 В качестве более значимых учитывались показатели, закрепленные в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596–606.

-

4 При использовании ответственными исполнителями оценочных данных применялся понижающий коэффициент 0,7; при отсутствии данных о значении показателя – понижающий коэффициент 0,5.

-

5 Методикой предусматривается более высокая значимость наступления контрольных событий реализации государственных программ, включенных в утвержденный Правительством РФ план реализации, а также контрольных событий, запланированных по мероприятиям, не требующим выделения финансовых ресурсов из средств федерального бюджета. К контрольным событиям, исполненным с нарушением установленного срока, применялся понижающий коэффициент 0,5.

-

6 При использовании показателей, характеризующих непосредственные результаты, такой риск незначителен.

Список литературы Методические проблемы оценки эффективности государственных программ

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ//Собрание законодательства РФ. -1998. -№ 31. -Ст. 3823.

- Добролюбова, Е. И. Государственные программы в регионах: анализ практики и рекомендации/Е. И. Добролюбова, Е. Н. Клочкова, В. Н. Южаков. -М.: Дело, 2016. -172 с.

- Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2014 год. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://audit.gov.ru/upload/iblock/310/310102e46eed959280e9cc8a16620c51.pdf (дата обращения: 01.12.2016). -Загл. с экрана.

- Климанов, В. В. Госпрограммы регионов: анализ итогов 2015 года/В. В. Климанов, Н. А. Чернышова//Бюджет. -2016. -№ 8. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://bujet.ru/article/305131.php (дата обращения: 12.01.2017). -Загл. с экрана.

- Об утверждении Методических рекомендаций по разработке методик оценки эффективности расходов на реализацию государственных программ Республики Карелия: приказ Министерства финансов Республики Карелия от 16.01.2013 № 7. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=11063 (дата обращения: 14.11.2016). -Загл. с экрана.

- Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации: приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://rg.ru/2014/04/04/metodika-site-dok.html (дата обращения: 12.01.2017). -Загл. с экрана.

- Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации: приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420377385 (дата обращения: 12.01.2017). -Загл. с экрана.

- Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года: распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р: (ред. от 07.12.2011). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102311/(дата обращения: 12.01.2017). -Загл. с экрана.

- О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации: федер. закон от 30.03.2016 № 71-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195924/(дата обращения: 14.01.2017). -Загл. с экрана.

- О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации: федер. закон от 08.03.2015 № 25-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176150/(дата обращения: 14.01.2017). -Загл. с экрана.

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2014 год/Минэкономразвития России, 2015. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.programs.gov.ru/Portal/analytics/quarterReportToGovernment (дата обращения: 14.01.2017). -Загл. с экрана.

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2015 года/Минэкономразвития России, 2016. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.programs.gov.ru/Portal/analytics/quarterReportToGovernment (дата обращения: 14.01.2017). -Загл. с экрана.

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Хабаровского края за 2014 год. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://minec.khabkrai.ru/content/perechen-gp (дата обращения: 14.11.2016). -Загл. с экрана.

- Южаков, В. Как оценить результативность реализации государственных программ: вопросы методологии/В. Южаков, Е. Добролюбова, О. Александров//Экономическая политика. -2015. -Т. 10. -№ 6. -С. 79-98.