Методические решения бассейнового моделирования при нефтегазогеологическом районировании Прикаспийской нефтегазоносной провинции

Автор: Орешкин И.В., Истекова С.А., Новиков С.А., Нысанова А.С.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Ресурсы и запасы УВ

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Для оптимизации количественной оценки прогнозных ресурсов нефти и газа ранее были предложены схемы нефтегазогеологического районирования отдельно российского и казахстанского секторов Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Поскольку геологические и нефтегазогеологические границы не совпадают с государственными и административными границами, а Прикаспийская нефтегазоносная провинция представляет собой единый нефтегазоносный бассейн, предлагается единая, согласованная схема нефтегазогеологического районирования подсолевого мегакомплекса Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Предложенный вариант районирования базируется на методических подходах бассейнового моделирования и заключается в оценке степени обеспеченности процессов формирования скоплений нефти и газа эмигрировавшими, сохранившимися жидкими и газообразными углеводородами. В основу выделения нефтегазосборных площадей (зон дренирования) по подсолевым отложениям положен современный структурный план подошвы региональной соленосной покрышки кунгура. Выделены две нефтегазоносные области - Северо-Прикаспийская (Волгоградско-Оренбургская) и Южно-Прикаспийская (Астраханско-Актюбинская), а в их пределах - преимущественно нефте- и газоносные районы

Прикаспийская впадина, границы прикаспийской нефтегазоносной провинции, подсолевые отложения, нефтегазогеологическое районирование, бассейновое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14131003

IDR: 14131003 | УДК: 550.81:553.98(470.4/.5) | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-127-133

Текст научной статьи Методические решения бассейнового моделирования при нефтегазогеологическом районировании Прикаспийской нефтегазоносной провинции

Прикаспийская нефтегазоносная провинция (НГП) выделяется в пределах уникальной Прикаспийской мегавпадины и расположена на территории Российской Федерации и Республики Казахстан. Прикаспийская мегавпадина характеризуется значительной мощностью осадочного чехла (до 22 км?), наличием мощной соленосной толщи, подверженной интенсивному соляному тектогенезу, мощным надсолевым верхнепермь-кайнозойским регионально-нефтегазоносным мегакомплексом, высокой степенью реализации нефтегазоматеринского потенциала подсолевых отложений, региональным элизионным гидродинамическим режимом подсолевого комплекса с широким распространением зон аномально высокого пластового давления, сложными качественно-фазовыми характеристиками пластовых флюидальных систем, региональной, часто весьма высокой, зараженностью пластовых газов кислыми компонентами (H2S, CO2), возможно, смещением основной части ресурсов УВ в верхний участок палеозойского разреза (карбон, нижняя пермь) и т. д.

В настоящее время в подсолевых отложениях Прикаспийской НГП открыты такие крупнейшие месторождения, как Астраханское газоконденсатное, Карачаганакское нефтегазоконденсатное, нефтяные Тенгиз и Кашаган, Жанажолская группа нефтяных и газоконденсатных месторождений на его восточной периферии. При этом на весьма значительной территории бассейна не известно ни одного промышленного скопления нефти и газа в отложениях подсолевого мегакомплекса.

При определении приоритетных направлений поисковых работ весьма важной является количественная оценка прогнозных ресурсов УВ провинции. Одна из основных задач при этом — нефтегазогеологическое районирование.

Поскольку Прикаспийская впадина включает в себя, по существу, два седиментационных, флюидодинамических и нефтегазоносных бассейна (НГБ) — подсолевой и надсолевой, разделенные мощной соленосной толщей — флюидоупором, в данной статье рассмотрено районирование только подсолевого мегакомплекса.

В 1994 г. был предложен вариант нефтегазогеологического районирования российского сектора Прикаспийской НГП [1, 2], который был принят в это же время. Центральная межведомственная экспертная комиссия по количественной оценке прогнозных ресурсов использует этот вариант до настоящего времени при количественной оценке прогнозных ресурсов УВ российской части. В 2016 г. опубликована схема нефтегазогеологического районирования казахстанской части Прикаспийской НГП [3].

Таким образом, поскольку геологические и нефтегазогеологические границы не совпадают с государственными и административными грани- цами, а Прикаспийская НГП представляет собой целостный НГБ, авторы данной статьи предлагают единую, согласованную схему нефтегазоносного районирования региона.

Прикаспийская впадина, являясь крайним юго-восточным погружением Восточно-Европейской платформы, представляет самостоятельную уникальную нефтегазоносную провинцию.

Границы и районирование каждой НГП базируются на региональных особенностях комплекса процессов формирования скоплений нефти и газа. Именно такой комплекс процессов служит объектом изучения методики бассейнового моделирования.

Прежде чем начинать изучение процессов формирования скоплений УВ и проводить оценку перспектив нефтегазоносности НГП и отдельных ее частей, необходимо определить, во-первых, границы самой провинции и, во-вторых, границы составляющих ее элементов нефтегазогеологического районирования — нефтегазоносных областей (НГО) и районов (НГР). Очевидно, что эти границы, в рамках поставленной задачи, должны разделять крупные геологические тела (участки литосферы), характеризующиеся отличными друг от друга условиями формирования месторождений УВ, а следовательно, различным характером и перспективами нефтегазоносности.

Обоснование границ Прикаспийской НГП

При количественных оценках ресурсов УВ начиная с середины 1970-х гг. северная и западная границы Прикаспийской НГП проводились, как отмечалось, «... с определенной долей условности» по северным и зaпaдным крыльям системы при-бортовых среднекаменноугольно-нижнепермских поднятий [4], южные и восточные крылья которых сопряжены с седиментационными уступами в нижнепермских отложениях. Условность и нечеткость такой границы закономерно побуждали некоторых специалистов к произвольному ее переносу далее на север и запад, например до девонского седиментационного уступа, либо еще дальше, вплоть до включения южной части Бузулукской впадины в состав Прикаспийской НГП. При этом граница Прикаспийской синеклизы как геологического объекта проводилась по нижнепермскому бортовому уступу.

В результате при оценке ресурсов Волгоградско-Оренбургской системы поднятий до получения данных о нефтегазоносности в ее пределах, на основании официально принятого варианта проведения северной и западной границ Прикаспийской НГП, в качестве эталонных участков использовались группы мелких скоплений УВ в нижнепермских отложениях внешней прибортовой зоны (месторождения Тепловское, Гремячинское, Карпенское и др.), ми-грационно изолированных от Прикаспийского НГБ.

Применение этих эталонов на объектах внутренней части впадины вследствие существенно-

РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ УВ

го различия их геологического строения заведомо приводило к качественному и количественному искажению оценки прогнозных ресурсов.

Очевидно, что граница такого крупного региона должна быть достаточно выдержанной и четко фиксируемой основными геологическими и геофизическими методами. Кроме того, она должна выполнять роль качественного барьера, разграничивающего основные особенности нефтегазоносности и условий формирования скоплений УВ в сопредельных НГП, какими являются Волго-Уральская и Прикаспийская НГП. По мнению авторов статьи, таким условиям максимально полно отвечает наиболее ярко выраженная в физических полях гравитационная ступень, трассирующая седиментационный уступ в каменноугольно-нижнепермских отложениях, выраженная резким сокращением их мощностей и одновременно резким нарастанием мощности вышележащей соленосной толщи. Сходные черты имеют более древние — визейско-ниж-небашкирский и девон-нижнекаменноугольный седиментационные уступы. Однако именно нижнепермский уступ трассирует границу наиболее существенных параметров, определяющих особенности нефтегазоносности двух соседних НГП.

К таким параметрам относятся следующие.

-

1. Граница распространения нижнепермского палеоседиментационного, глубоководного, некомпенсированного бассейна контролирует область вероятного развития крупных внутрибассейновых атолловидных построек карачаганакского типа. В результате этот элемент является границей, за которой резко возрастает роль каменноугольно-нижнепермского нефтегазоносного комплекса в суммарных ресурсах УВ Прикаспийской НГП, в отличие от Волго-Уральской, где основные разведанные запасы связаны с девонскими отложениями.

-

2. Нижнепермский уступ определяет скачкообразное увеличение глубин залегания всех палеозойских нефтегазоносных комплексов, что отражается в резком изменении качественно-фазовых характеристик флюидов и увеличении в 1,7– 1,8 раза газоемкости единицы порового пространства коллекторов.

-

3. Этот уступ трассирует также резкое изменение как количественных (толщины), так и качественных (соляной тектогенез) показателей нижнепермской соленосной толщи, являющейся региональным флюидоупором и определяющей повышенную степень сохранности УВ, повышенную газонасыщенность подсолевых отложений, стратиграфическую приуроченность основных ресурсов УВ, особенности геотермического режима и т.п.

Таким образом, как отмечалось выше, нижнепермский седиментационный уступ трассирует естественную границу, разделяющую две соседние НГП по условиям генерации, миграции и аккумуляции УВ, характеру и перспективам их нефтегазоносности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, было предложено проводить северную и западную границы Прикаспийской впадины и соответствующей ей Прикаспийской НГП по южным (восточным) крыльям системы прибортовых поднятий, т. е. по нижнепермскому седиментационному уступу [2]. Таким образом, в отличие от предыдущих оценок, согласно предлагаемому районированию Лободин-ско-Тепловская система поднятий относится не к Прикаспийской, а к Волго-Уральской НГП.

Южная и восточная границы НГП достаточно уверенно картируются по обрамляющим герцини-дам кряжа Карпинского, Южной Эмбы и Мугоджар.

Нефтегазогеологическое районирование Прикаспийской НГП

Для оценки ресурсного потенциала региона и выбора приоритетных направлений поисковых работ на нефть и газ важнейшим направлением является количественная оценка прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата. Одним из факторов, влияющих на степень достоверности такой оценки, служит нефтегазогеологическое районирование территории, основанное на современных, наиболее достоверных сведениях о геологическом строении территории.

Вследствие слабой изученности подсолевого мегакомплекса региона, его внутреннее районирование на протяжении всей истории выполнения количественных оценок отличалось весьма существенной изменчивостью. В результате практически при каждой очередной количественной переоценке ресурсов «исчезали» старые и «появлялись» новые НГР и даже НГО.

И в последнее время существует ряд вариантов нефтегазогеологического районирования региона, основанных на различных методических подходах, моделях строения и механизмах формирования залежей УВ [5–7].

В качестве шага в сторону упорядочения внутреннего районирования Прикаспийской НГП был предложен метод прогноза нефтегазоносности, основанный на расчете потенциальной удельной плотности миграционного потока нефтегазосборных площадей (НГСП, зон дренирования) [1, 2]. Суть предложенного метода заключается в оценке степени обеспеченности процессов формирования скоплений нефти и газа эмигрировавшими, сохранившимися УВ. Методической основой такого районирования является методика бассейнового моделирования.

Основным фактором, контролирующим границы НГСП, служит структурный план регионально-выдержанных флюидоупоров. Глинистые покрышки, входящие в состав подсолевых отложений Прикаспийской мегавпадины, в настоящее время находятся на стадиях катагенеза, превышающих МК3–4, т. е. в зоне резкого ухудшения их экранирующих свойств. В то же время галогенная толща кунгурского возраста, играющая роль регионального флюидоупора для

0 HYDROCARBON RESOURCES AND RESERVES подсолевых нефтегазоносных комплексов, с глубиной сохраняет, а возможно, даже улучшает свои экранирующие свойства [8].

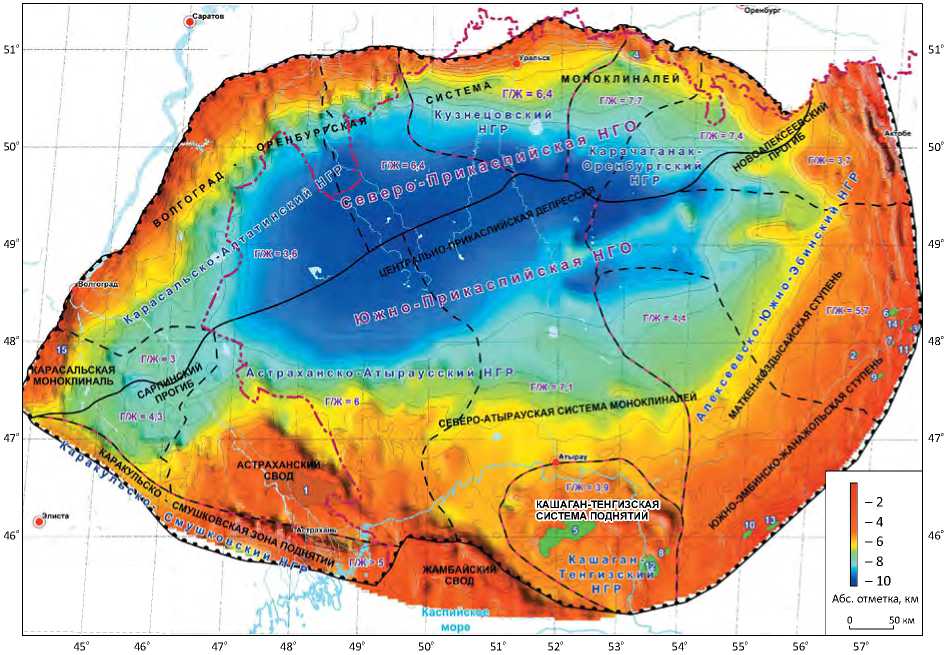

Исходя из перечисленных обстоятельств, в основу выделения нефтегазосборных площадей — зон дренирования по подсолевым отложениям — был положен современный структурный план подошвы региональной кунгурской соленосной толщи.

Выделение НГСП осуществлялось на основе структурной карты подошвы соли, которая, являясь региональным флюидоупором, должна контролировать распределение основной массы УВ в процессе их миграции от внутренних частей впадины к периферийным. Основная наиболее четко выраженная граница проходит по максимальным глубинам залегания подошвы соли, расположенным в центральной части Сарпинского прогиба, Центрально-Прикаспийской депрессии и несколько восточнее долготы Оренбурга поворачивает на север — в Предуральский прогиб. Эта граница, являясь в масштабах НГП неф-тегазоразделом I порядка, делит ее на две миграци-онно самостоятельные НГСП — приплатформенную и приорогенную. На нефтегазораздел I порядка опираются нефтегазоразделы II порядка, проведенные по депрессиям, выраженным в структуре подошвы соли, осложняющим НГСП I порядка. Они являются границами НГСП II порядка.

Для полуколичественной сравнительной оценки потенциальных ресурсов УВ, обеспечивающих процессы миграции и аккумуляции в каждой НГСП, используется показатель удельной плотности миграционного потока, выражающийся отношением суммарного количества сохранившихся эмигрировавших УВ к длине «конечного барьера миграции», замыкающего данную НГСП. В работах [2, 3] приведены принципы выделения этого барьера. Результаты расчетов приводятся в млрд м3 и млн т/км выбранного уровня приведения, или «конечного барьера миграции» (рисунок).

Несмотря на известную условность такого прогноза, сравнение имеющихся данных о характере нефтегазоносности подсолевых отложений и значений массового отношения Г/Ж, удельных плотностей миграционного потока позволяет выделить значение показателя Г/Ж, равное 5, в качестве граничного. Так, для нефтегазосборных площадей с отношением Г/Ж >5 характерны газоконденсатные залежи (Астраханская, Оренбургская, Карачаганакская, Бердянская и др.).

В пределах НГСП восточных районов Прикаспийской НГП, характеризующихся пониженными значениями Г/Ж (3,1–5,7) миграционного потока, открыты как нефтяные (Кенкияк), так газонефтяные (Жанажол) и преимущественно газовые (Урих-тау) скопления.

Из карты потенциальных ресурсов УВ нефтегазосборных площадей (см. рисунок) видно, что минимальными значениями Г/Ж отличаются НГСП (I, II, III) Саратовско-Вологоградского участка впа- дины, что дает основание выделить их в качестве районов накопления преимущественно нефтяных и газоконденсатных залежей с высокими значениями конденсатных факторов. Ранее этот сектор Прикаспийской НГП оценивался как преимущественно газоносный район. Работы, выполненные в рамках количественной оценки прогнозных ресурсов, позволили обосновать повышенную долю жидких УВ в подсолевых отложениях западного и северо-западного секторов Пикаспийской впадины [2]. Более поздние буровые работы подтвердили этот прогноз притоками нефти на Южно-Плодовитенской и Упрямовской площадях, Ново-Никольском пересечении, а также аварийным выбросом богатой жидкими УВ пластовой смеси на Ерусланской площади.

Аккумуляцией преимущественно газообразных УВ должны характеризоваться северо-восточные участки Прикаспийской впадины (НГСП IV, V), что подтверждается выявленной газоносностью (Оренбургское, Бердянское, Карачаганакское месторождения и др.).

Нефтегазосборные площади, для которых характерны значения Г/Ж миграционного потока, близкие к граничному (5), являются переходными и для них типично относительное равновесие (массовое) между жидкими и газообразными УВ в залежах.

Таким образом, проведенный анализ условий реализации генерационного потенциала и перераспределения генерированных УВ, являясь теоретической моделью, подтверждается фактическими данными о продуктивности подсолевых отложений Прикаспийской НГП, в том числе результатами более поздних поисковых работ, что позволяет считать ее достаточно корректной при сравнительной оценке перспектив и характера нефтегазоносности отдельных участков и региона в целом.

В результате авторы статьи предлагают вариант нефтегазогеологического районирования Прикаспийской НГП, основанный на методических подходах методики бассейнового моделирования. Таким образом, в пределах Прикаспийской НГП по подсолевому мегакомплексу выделяется две НГО — Северо-Прикаспийская (Волгоградско-Оренбургская) и Южно-Прикаспийская (Астраханско-Актюбинская). Выделение НГО базируется, по существу, на обособлении двух глобальных НГСП или зон дренирования, что является ключевой процедурой бассейнового анализа.

Предложенный вариант нефтегазогеологического районирования Прикаспийской НГП был принят в 1994 г. Центральной межведомственной экспертной комиссией по количественной оценке прогнозных ресурсов и используется до настоящего времени при количественной оценке прогнозных ресурсов УВ российской части.

Это глобальное разделение Прикаспийской НГП базируется на гравитационной теории формирования скоплений УВ и объясняется весьма зна-

РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ УВ

Рисунок. Схема нефтегазогеологического районирования подсолевого мегакомплекса Прикаспийской нефтегазоносной провинции

Figure. Scheme of geopetroleum zoning of the subsalt megasequence in the Caspian Petroleum Province

44 о 45 о 46 о 47 о 48 о 49 о 50 о 51 о 52 о 53 о 54 о 55 о 56 о 57 о

□ 1 и 2 S 3 И 4 HI 5 HI 6 и 7 н 8 9 I1 10

Список литературы Методические решения бассейнового моделирования при нефтегазогеологическом районировании Прикаспийской нефтегазоносной провинции

- Орешкин И.В. Генетические критерии оценки перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений северо-запада Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа. - 1983. - № 10. - С. 20-25.

- Орешкин И.В. Нефтегазогеологическое районирование, условия формирования месторождений и модели нефтегазонакопления в подсолевом мегакомплексе Прикаспийской нефтегазоносной провинции // Недра Поволжья и Прикаспия. - 2001. - Вып. 26. - С. 42-47.

- Орешкин И.В., Новиков С.А., Нысанова А.С., Истекова С.А. Нефтегазогеологическое районирование казахстанского сектора Прикаспийской нефтегазоносной провинции // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 10. - С. 10-13. EDN: WZSTHX

- Особенности формирования и размещения залежей нефти и газа в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины / Под ред. Л.Г. Кирюхина, Д.Л. Федорова. - М.: Недра, 1984. - 144 с.

- Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Антипов М.П., Хераскова Т.Н., Патина И.С. О границах и районировании Прикаспийской нефтегазоносной провинции // Георесурсы. - 2021. - Т. 23. - № 1. - С. 60-69. DOI: 10.18599/grs.2021.1.6 EDN: BTQCYE

- Волож Ю.А., Абукова Л.А., Антипов М.П. и др. Углеводородные системы автоклавного типа Прикаспийской нефтегазоносной провинции (Россия): условия формирования на больших глубинах // Геотектоника. - 2022. - № 6. - С. 59-77. DOI: 10.31857/S0016853X22060078 EDN: ZGJOGQ

- Абилхасимов Х.Б. Особенности формирования природных резервуаров палеозойских отложений Прикаспийской впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности. - М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. - 244 с. EDN: XRWEDP

- Калинко М.К. Флюидоупоры и их влияние на распределение залежей нефти и газа // Состояние и задачи советской литологии. - Т. III. - Наука, 1970. - C. 71-81.

- Атлас литолого-палеогеографических, структурных, палинспастических и геоэкологических карт Центральной Евразии / Под ред. С.Ж. Даукеева и др. - Алматы: НИИ Природных Ресурсов ЮГГЕО, 2002. - 26 с., 37 л.

- Орешкин И.В. Особенности формирования месторождений и прогноз нефтегазоносности юго-восточной части Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа. - 1992. - № 10. - С. 10-12.