Методические вопросы палинологического изучения плейстоценовых отложений Денисовой пещеры

Автор: Болиховская Н.С., Шуньков М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Денисова пещера на северо-западе Алтая является наиболее информативным палеолитическим комплексом Северной Азии. Толща плейстоценовых отложений пещеры содержит находки (каменные индустрии и антропологические останки), характеризующие развитие культурных традиций денисовцев во второй половине среднего и в верхнем плейстоцене. Статья посвящена методическим вопросам палеогеографической интерпретации палинологических записей, получаемых для четвертичных отложений пещерных стоянок. Представлены материалы анализа рецентных и субрецентных спектров пещерных осадков и почвенных проб, отобранных на площадках характерных растительных сообществ природных поясов долины р. Ануй в окрестностях Денисовой пещеры. Рассматриваются результаты тафономического изучения палинологических микроостатков, выделенных из толщи рыхлых седиментаций восточной галереи пещеры. Данные исследований позволили получить корректную климатостратиграфическую и климатофитоценотическую интерпретацию спорово-пыльцевых спектров из плейстоценовых отложений Денисовой пещеры.

Денисова пещера, плейстоцен, пещерные седиментации, палинологические спектры, палинотафономия, субрецентные пробы

Короткий адрес: https://sciup.org/145147195

IDR: 145147195 | УДК: 551.891(235.222)+903.3 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.017-029

Текст научной статьи Методические вопросы палинологического изучения плейстоценовых отложений Денисовой пещеры

Ведущим методом климатостратиграфии толщ плейстоценовых осадков и детальных реконструкций ландшафтно-климатических изменений, происходивших в период их образования, является спорово-пыльцевой анализ, т.к. объекты его изучения – пыльца и споры высших растений – составляют единственную палеоботаническую и палеонтологическую в целом группу, которая представлена в отложениях всех литологических фаций и всех стратиграфических подразделений квартера. Микроскопические размеры и особенности морфологического строения пыльцы и спор способствуют их распространению по поверхности суши и акваторий, а также захоронению в рыхлых осадках. Таким образом, ископаемые спорово-пыльцевые спектры из разрезов плейстоценовых и голоценовых отложений следует рассматривать как отражение палеорастительности окружающей территории, а изменения в их составе вверх по разрезу – как наиболее полную запись климато-фи-тоценотических и флористических смен на протяжении изучаемого отрезка четвертичного периода.

Палинологический анализ отложений палеолитических стоянок широко используется для установления геологического возраста плейстоценовых толщ и их детального климатостратиграфического расчленения, а также для определения ранга и относительного возраста теплых и холодных климатических этапов, последовательно чередовавшихся в процессе накопления рыхлых осадков. Спорово-пыльцевые данные служат единственным источником палеоботанической информации для воссоздания подробной летописи изменений компонентов среды обитания первобытного человека. Эти изменения, вызванные глобальными климатиче скими колебаниями, получили отражение в сменах зональных типов растительности, флористических комплексов, региональных и локальных климатических условий при чередовании межледниковых и перигляциальных природных обстановок. В палинологических записях зафиксированы неоднократные сукцессии растительных сообществ и ландшафтно-климатические трансформации, происходившие на протяжении межледниковых и холодных этапов. В разных районах Северной Евразии климатические события холодных периодов ледникового ранга в различной степени воздействовали на природную среду. В одни холодные эпохи они приводили к распространению обширных ледниковых покровов на равнинах и ледников в горах, в другие – способствовали формированию подземного оледенения – значительного или островного развития многолетнемерзлых пород. В палеоклиматической летописи часто только на основе палинологических данных, отражающих доминирование или большое участие в перигляциальных спорово-пыльцевых спектрах аркто-альпийских и ар- кто-бореальных таксонов тундровой и лесотундровой растительности, удается выделить эпохи развития многолетнемерзлых пород.

Работ, базирующихся на результатах палинологических исследований отложений пещерных памятников палеолита в горных районах Северной Евразии, значительно меньше, чем публикаций, посвященных палинологическим записям плейстоценовых разрезов континентальных равнин этой территории.

Для северо-запада Алтая первые подробные палеогеографические реконструкции, основанные на результатах спорово-пыльцевого анализа пещерных отложений, были выполнены Е.М. Малаевой по материалам изучения плейстоценовых толщ в центральном зале и на предвходовой площадке Денисовой пещеры, расположенной в долине р. Ануй [Деревянко, Малаева, Шуньков, 2000; Деревянко и др., 2003]. Дальнейшее палинологическое изучение плейстоценовых отложений в бассейне Ануя – раннепалеолитической стоянки Карама, восточной галереи Денисовой пещеры, финальнопалеолитических слоев пещеры Каминная – позволило провести их детальное климато-стратиграфическое расчленение и реконструировать ландшафтно-климатические условия межледниковых и ледниковых эпох, а также межстадиальных и стадиальных этапов в период формирования [Бо-лиховская и др., 2011, 2017; Болиховская, Шуньков, 2014, 2020; Деревянко и др., 2000]. По результатам изучения спорово-пыльцевых спектров из отложений среднепалеолитической стоянки в Чагырской пещере дана оценка природно-климатических условий позднего плейстоцена в долине р. Чарыш [Деревянко и др., 2018; Kolobova et al., 2020; Rudaya et al., 2017].

В других горных районах Северной Евразии (кроме западноевропейских) проведены наиболее подробные палинологические исследования и выполнены детальные реконструкции природных обстановок плейстоцена для пещерных палеолитических стоянок Кавказа – Цуцхватской многоярусной системы [Мамацашвили, 1978], Ортвала и Сакажиа [Ниорадзе и др., 1978; Нио-радзе, Мамацашвили, 1989], Кударо I и Кударо III [Левковская, 1980; Любин, 1989], Апианча [Клопотовская, 1985], Воронцовской [Левковская, 1992], Баракаевской [Левковская, 1994], Ортвала-Клде, Дзудзуана, Хведели-дзеебис-Мгвиме, Цилтос-Нгвиме и Рганис-Клде [Лордкипанидзе, 1989, 1992], Треугольной [Левковская, 2007]. Получены представительные палинологические материалы и созданы реконструкции природных обстановок для палеолитических стоянок в пещерах Молочный Камень в Украинском Закарпатье [Гладилин, Пашкевич, 1977] и Буковинка в предгорьях Карпат [Gerasimenko, Ridush, Avdeyenko, 2019], для пещерных стоянок в предгорьях Крымских гор [Губонина, 1985] и Горного Крыма [Герасименко, 2005; Gerasimenko, 2004, 2007; Gerasimenko et al., 2014; Gerasimenko, Ridush, Avdeenko, 2016].

В большинстве указанных работ методическое обоснование палиноиндикации палеоклиматических и палеофитоценотических событий времени накопления пещерных осадков базируется на сравнительном анализе спорово-пыльцевых спектров рецент-ных и субрецентных проб, отобранных в пещерах и на пробных площадках зональных и локальных растительных сообществ прилегающей территории. Вместе с тем в публикациях приводится мало сведений о тафономических особенностях пыльцы, спор и других палиноморф в пещерных осадках, подтверждающих репрезентативность полученных палинологических материалов. Для определения всех факторов формирования палинологических комплексов и дифференциации входящих в них автохтонных или аллохтонных компонентов необходимо дополнить методические разработки по спорово-пыльцевому анализу пещерных отложений изучением состава и тафономических признаков всех растительных микроостатков, присутствующих в мацерате каждого образца.

С учетом специфики формирования пещерных седиментаций на площадках ограниченного экспонирования и малой вероятности поступления извне материала растительного происхождения для обоснованной климатостратиграфической и палеофитоценотической интерпретации полученных палинологических данных наряду с традиционными методическими исследованиями степени соответствия состава и процентного содержания пыльцы и спор в пробах современных осадков, отобранных на геоботанических площадках долины Ануя, составу и процентному содержанию продуцирующих их растений было проведено детальное изучение тафономических особенностей всех растительных микроостатков, представленных в мацератах проб из плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры.

Денисова пещера находится в долине верхнего течения Ануя, простирающейся с юго-востока на северо-запад между Бащелакским (абс. выс. 2 420 м) и Ануй-ским (1 800 м) хребтами (рис. 1). В районе пещеры долина имеет асимметричный, близкий к V-образному, поперечный профиль. Левый борт долины опирается на склоны г. Каракол (абс. выс. 1 315 м), правый – на склоны г. Сосновая (абс. выс. 1 112 м). Ширина днища ок. 120 м. Абсолютная отметка уреза воды 662 м. Склон левого борта долины слабовогнутый, склон правого борта – выпуклый, переходящий в нижней части в субвертикальные стенки высотой до 10–15 м.

Пещера юго-западной экспозиции, расположена по правому борту долины в крупном блоке силурийских известняков на высоте 30 м над современным урезом реки. Она состоит из системы трех субгоризонтальных галерей, сообщающихся через центральный зал. Две из них – восточная и южная галереи, находящиеся в глубине спелеосистемы пещеры, отражают в целом такие же этапы заполнения рыхлыми отложениями, как и центральный зал. Для корректной палеогеографической интерпретации всего объема палинологических данных, полученных в процессе подробного споровопыльцевого анализа плейстоценовых отложений восточной галереи, были проведены исследования, необходимые для решения основных методических вопросов палинологии пещерных памятников.

Рис. 1. Долина верхнего течения р. Ануй. Стрелка указывает на место расположения Денисовой пещеры.

В статье представлены материалы палинотафо-номического изучения растительных микроостатков из плейстоценовых отложений восточной галереи Денисовой пещеры и результаты анализа рецентных и субрецентных спектров из пещеры, а также с площадок отбора проб характерных растительных сообществ разных природных поясов долины Ануя.

Палинотафономические исследования плейстоценовых отложений восточной галереи пещеры

В научных публикациях, как правило, редко встречаются сведения о полном составе палинологических комплексов и об особенностях тафоморфологии

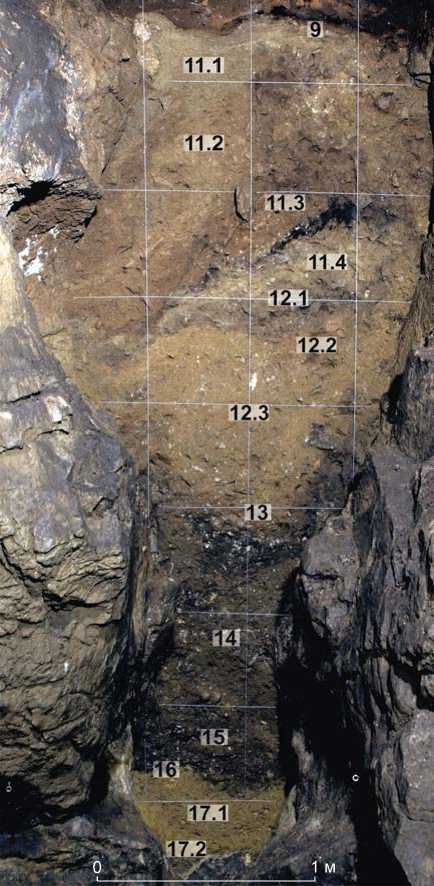

Рис. 2. Плейстоценовые отложения в восточной галерее Денисовой пещеры.

пыльцевых и споровых зерен в пещерных отложениях, поэтому в процессе исследований плейстоценовых отложений восточной галереи Денисовой пещеры [Бо-лиховская и др., 2017] особое внимание было уделено палинотафономии. Разрез плейстоценовых отложений в данной галерее слагают преимущественно суглинки легкого, среднего или тяжелого гранулометрического состава, разные по мощности и окраске, в разной степени насыщенные обломками коренных пород, детритом, костными о статками и копролитами мелких и крупных млекопитающих. Согласно литолого-генетическому анализу, плейстоценовая толща восточной галереи состоит из трех пачек, разделенных четкими перерывами в осадконакоплении (рис. 2). Нижняя пачка (слои 17.2 и 17.1) сложена суглинками охристо-желтого цвета (пещерная «терра-росса») с включениями известнякового щебня, глыб и выщелоченных натечных образований. Средняя пачка (слои 16–11.1) – лин-зовидно-слоистые пестроцветные легкие суглинки, насыщенные глыбово-щебнистым материалом. Верхняя пачка (слой 9) представлена легкими лессовидными суглинками с линзами и единичными включениями дресвы и мелкого щебня. Для нее характерна высокая, но более низкая, чем в перекрывающих голоценовых осадках, насыщенность сажистым органическим веществом. При формировании всей толщи плейстоценовых отложений восточной галереи доминировали субаэральные процессы эолового, делювиального и элювиального седиментогенеза со значительным участием биогенно-антропогенного воздействия.

Материалы и методы исследования

Для спорово-пыльцевого анализа из разреза восточной галереи были отобраны 138 образцов: 79 – из слоев 17.1–9 в юго-восточной стенке раскопа и 59 – из слоев 17.1 и 17.2 в северо-западной.

В отличие от субаквальных осадков (озерных, болотных, пойменных) – классических объектов спорово-пыльцевого анализа – пещерные отложения имеют относительно низкую концентрацию пыльцы и спор. В связи с этим палиноморфы выделялись из 50-граммовых порций образца по технологии модифицированной версии сепарационной методики, разработанной для выделения пыльцы и спор из субаэральных и бедных растительными микроостатками осадков плейстоцена в палеоботанической лаборатории географического факультета Московского государственного университета [Болиховская, 1995]. Большое внимание уделялось достижению максимальной диспергации обрабатываемых осадков с целью освобождения пыльцы и спор от «панциря», состоящего из аморфного кремнезема, окислов железа и марганца, алевритовых частиц кварца, кальцита, глинистых минералов и органических со- единений. Если порция содержала недостаточное для статистических подсчетов количество пыльцы и спор, проводилось их выделение из новых (50- или 100-граммовых) порций образца. При необходимости палинологические концентраты очищались от большого количества алевритовых и пелитовых частиц с помощью 40%-й плавиковой кислоты HF. Подробный палинологический анализ мацератов выполнен для 79 образцов из литологических слоев 17.1–9. Репрезентативные спорово-пыльцевые данные получены для 51 образца. В большинстве этих образцов содержится от 320 до 1 381 зерна пыльцы и спор автохтонного комплекса. Анализ десяти проб из слоя 17.2 показал весьма низкую концентрацию в них пыльцы и спор.

Палинотафономические исследования и палиноморфологические определения проведены с помощью микроскопа «Axio Imager D1». Фотографирование фоссилий выполнено цифровой камерой «AxioCam». Для каждого образца плейстоценовых отложений, содержавшего статистически достаточное для получения репрезентативных спектров количество пыльцы и спор, составлена коллекция цифровых снимков растительных микрофоссилий – автохтонных пыльцевых и споровых зерен хорошей сохранности; принадлежащих аллохтонному комплексу пыльцевых и споровых зерен с минерализованными, рыхлыми, утонченными, разорванными оболочками, поврежденными в процессе диагенеза, дальней транспортировки или многократного переотложения; докайнозойских диатомей, цист динофлагеллят и других переотложенных палиноморф, а также непыльцевых микроостатков. В фотоколлекцию образцов включены также относящиеся к аллохтонному комплексу пыльцевые и споровые зерна, которые имели минерализованные, рыхлые, утонченные, разорванные оболочки, поврежденные в процессе диагенеза, дальней транспортировки или многократного переотложения.

В составе микрорганики почти всех образцов из плейстоценовых отложений восточной галереи присутствует большое количество углистых и гумифицированных частиц, а также морских диатомей, диноцист и спикул губок, поступавших в отложения из разрушенных коренных пород пещеры. Наряду с пыльцой и спорами высших растений в составе автохтонных комплексов встречаются т.н. непыльцевые палиноморфы (non-pollen palynomorphs) – споры почвенных грибов, раковинные амебы Arcella, фрагменты насекомых и листовых пластин растений с устьицами (stomata) и другие микрофос-силии. Среди автохтонных и аллохтонных непыльцевых палиноморф наиболее часто в мацератах фиксируются плейстоценовые растительные микроостатки с устьицами и переотложенные морские диатомеи докайно-зойских коренных пород. Три образца из нижней части плейстоценовой толщи содержали самое большое количество докайнозойских диатомей – 86; 77,7 и 77,5 % от общего числа пыльцы, спор и непыльцевых палиноморф. В других образцах доля диатомей гораздо меньше – от 0,2–10,0 до 16–22 %. При этом палеоклиматиче-ская приуроченность максимумов содержания морских докайнозойских палиноморф к межледниковым или холодным этапам формирования плейстоценовых слоев в восточной галерее не отмечена.

При рассмотрении тафономических аспектов палинологии пещерных отложений важно учитывать, что сохранность некоторых спорополлениновых оболочек пыльцы и спор в образцах была относительно средняя. Это связано с особенностями седиментации субаэральных отложений; возможно также, что некоторые пыльцевые и споровые зерна перед фоссилиза-цией испытали биогенно-химическое воздействие в пищеварительной системе травоядных, а затем и хищных животных. Поэтому для получения репрезентативных данных в процессе спорово-пыльцевых исследований был проведен палинотафономический анализ с целью дифференциации автохтонных и аллохтонных компонентов плейстоценовых пыльцевых и споровых зерен. Из состава автохтонных комплексов исключены пыльца и споры с сильно разрушенными оболочками.

Кроме пыльцы и спор с разрушенной оболочкой, в образцах присутствовали пыльцевые и споровые зерна, содержавшие сгустки аморфного кремнезема. Замещение аморфным кремнеземом органического вещества цитоплазмы пыльцы и спор с апертурами (поры, борозды, ложные борозды, щели и другие утонченные или открытые участки) происходило в процессе диагенеза четвертичных субаэральных отложений. Морфологические признаки экзины большинства таких зерен не искажены этими «новообразованиями» и были пригодны для определения пыльцы древесно-кустарниковых растений до рода и вида, а пыльцы травянистых растений – до семейства, поэтому они вошли в состав автохтонных палиноморф. Чтобы избежать ошибок в их определении как древесных или кустарниковых форм, т.к. размеры зерен и морфология поровых отверстий были искажены, из автохтонной палинофлоры исключены единичные пыльцевые зерна Betula , полностью заполненные искажающим их морфологические признаки аморфным кремнеземом или почти целиком покрытые мельчайшими минеральными частицами, минеральными и органоминеральными оболочками.

Рецентные и субрецентные спорово-пыльцевые спектры как основа палеофитоценотической интерпретации палинологических данных пещерных отложений

Изучение спорово-пыльцевых спектров из рецентных проб, взятых в пещерах (образцы пыльцы из воздуха, собранные специальными ловушками и приборами), и субфоссильных проб из пещерных осадков, а также спектров рецентных проб и образцов современных отложений из окрестностей пещер показало, что спорово-пыльцевые спектры из пещерных осадков адекватно отражают состав зональной, региональной и локальной растительности [De Porras, Mancini, Prieto, 2011; Fiacconi, Hunt, 2015; Gerasimenko, Ridush, Avdeyenko, 2019]. Анализ пыльцевого дождя, собранного с помощью ловушек Таубера внутри трех пещер и на прилегающей к ним территории в штате Нью-Йорк на северо-востоке США, позволил сделать вывод не только о соответствии пещерных рецентных спектров составу региональной и локальной растительности, но и о их близости к спектрам субрецентных озерных проб [Burney D.A., Burney L.P., 1993]. Исследования рецентных палинологических проб из четырех пещер в Кресвелл Крэгсе (Шеффилд, Англия) и за их пределами показали, что комплексы из пещер достоверно отражают растительность вблизи пещер и на более обширной окружающей территории [Coles, Gilbertson, 1994]. Соотношение пыльцы древесно-кустарниковых и травянисто-кустарничковых растений в рецентных спектрах из пещер соответствовало пропорциям лесных и не лесных участков как вблизи от них, так и в радиусе 5 км. Было отмечено, что в двух пещерах количество зерен в пробах уменьшалось по мере продвижения в глубь пещеры, а в одной пещере наоборот – количество пыльцевых зерен увеличилось в пробах из внутренней части пещеры.

Сходные выводы были сделаны при изучении па-линотафономии археологических пещер в Курдском Ираке [Fiacconi, Hunt, 2015] и в Патагонии на юге Аргентины [De Porras, Mancini, Prieto, 2011]. Анализ субрецентных спорово-пыльцевых спектров из пещеры Шанидар и с прилегающей территории показал полное соответствие палинологических комплексов из внутренней части пещеры и ее окрестностей таковым с примыкающей территории [Fiacconi, Hunt, 2015]. При этом были отмечены большая доля пыльцы анемофильных растений в пробах, взятых у входа в пещеру, и повышенная доля пыльцы энтомофильных растений в пробах из внутренней части пещеры. Похожие данные получены по субфоссильным спектрам из пещеры Буковинка и с окружающей территории на юге Восточно-Карпатского предгорья [Gerasimenko, Ridush, Avdeyenko, 2019].

Для реконструкции природных обстановок используются также результаты спорово-пыльцевого анализа копролитов пещерной гиены: они отражают не только локальную растительность в окрестностях пещер, но и растительный покров на более обширной территории, составляющей охотничьи угодья хищника [Scott, 1987; Carrión et al., 1999, 2018; Yll et al., 2006; Gerasimenko, Ridush, Avdeyenko, 2019].

Рецентные и субрецентные спорово-пыльцевые спектры – отражение современных фитоценозов и основа палиноидентификации плейстоценовой растительности в окрестностях Денисовой пещеры

Согласно геоботаническому районированию, Денисова пещера расположена в горно-таежном поясе [Атлас…, 1991]. В долине верхнего течения Ануя преобладают среднегорные лесостепные и лесные ландшафты. На склоне правого борта долины, где находится пещера, фиксируются отдельные массивы или участки разреженного березово-соснового леса. Левый борт долины напротив пещеры покрыт сплошным массивом березово-лиственничного леса. В растительном покрове долины верхнего течения Ануя от днища до водораздела представлены пойменно-луговые, лугово-степные, лесные (из березы, сосны и лиственницы), горно-степные и горно-тундровые сообщества. Участки поймы заняты луговыми травянистыми ассоциациями. Большие площади прирусловых частей поймы и низкой надпойменной террасы покрыты ивово-березовыми лесами с кустарниково-ивовым подле ском из смородины, караганы, черемухи и др. Лугово-степные ассоциации распространены на абсолютных высотах от 680 до 1 100 м. Луговые злаково-разнотравные и осоково-злаково-разнотравные степи занимают участки пойм и прилегающих склонов. В составе кустарниковых степных сообществ – спирея, карагана, жимолость, шиповник, барбарис, крыжовник и кизильник [Огуреева, 1980]. На низких террасах и пологих склонах развиты луговые степи с кустарниковыми зарослями, в которых соэдифика-торами являются курильский чай Dasiphora fruticosa и сибирка Sibiraea altaiensis (laevigata) [Куминова, 1960]. На затененных и наиболее увлажненных склонах северной экспозиции на абсолютной высоте 700– 1 300 м развиты лиственнично-березовые леса с кустарниковым ярусом из караганы, спиреи, смородины, жимолости, курильского чая. Березово-сосновые леса, иногда с примесью лиственницы, а в привершинных частях – с участием ели сибирской и сосны сибирской, приурочены к склонам юго-восточной и юго-западной экспозиции на высоте 650–1 200 м. В небольших долинах и на склонах на высоте 1 500–2 000 м распространены кедровые леса с примесью ели, лиственницы и пихты [Смагин и др., 1980]. Выше горно-таежного пояса встречаются подгольцово-субальпийские кедрачи и лиственничники, в подлеске которых произрастает характерный представитель субальпийского и горно-тундрового поясов – кустарник береза круглолистная Betula rotundifolia. Ерниковые сообщества с преобладанием березы круглолистной и участием спиреи, можжевельника и кустарниковой ивы обра- зуют кустарниковые тундры на высокогорных плато, сглаженных перевалах и в седловинах на высоте 1 800–2 300 м. В высокогорных ландшафтах представлены также субальпийские и альпийские луговые ассоциации, мохово-лишайниковые, дриадовые, лишайниково-щебнистые и другие тундровые сообщества.

Методической основой для палиноиндикации ландшафтно-климатических условий плейстоцена послужили результаты спорово-пыльцевого анализа 115 субрецентных проб субаэральных отложений современных почв и субаквальных осадков, отобранных на участках горно-таежного, горно-лесостепного и горно-степного поясов в долине Ануя и его притоков, а также на площадках горно-тундровых и горнолесотундровых растительных сообществ ближайших хребтов. Результаты палинологического анализа показали, что состав и процентное содержание компонентов в спорово-пыльцевых спектрах образцов современных субаэральных отложений в основном адекватно отражают состав и участие пыльцы и спор продуцировавших их растений на пробных площадках, характеризующих зональные, региональные и локальные особенности растительных сообществ долины Ануя (табл. 1). Данные анализа большого количества суб-рецентных почвенных проб из долины Ануя свидетельствуют также о соответствии их спектров составу и процентному соотношению растений в фитоценозах пробных площадок. В горно-тундровых спектрах с высоким содержанием пыльцы кустарниковой березы Betula rotundifolia и сосны сибирской Pinus sibirica преобладает пыльца кустарников и травяно-кустарничковых таксонов, отражающая развитие открытых ландшафтов. Спорово-пыльцевые спектры горно-лесных сообществ характеризуются доминированием пыльцы сосны обыкновенной Pinus sylvestris , березы повислой Betula pendula и сосны сибирской Pinus sibirica . В спектрах горно-лесостепного пояса, как в спектрах равнинных лесостепных районов Северной Евразии, показатели содержания двух преобладающих групп – пыльцы деревьев и травяно-кустарничковых растений – имеют близкие значения [Болиховская, Огуреева, Рудая, 2005]. В степных спектрах превалирует пыльца трав и кустарничков (злаков, полыни и разнотравья), а в составе древесной группы – пыльца березы и сосны, которые формируют лесные участки на горных склонах степных ландшафтов северо-запада Алтая.

Вместе с тем отмечается завышенное содержание пыльцы деревьев в общем составе спектров субре-центных почвенных проб, отобранных за пределами бассейна Ануя на открытых и залесенных площадках тундрового и степного поясов, а также на незалесен-ных участках высокогорных степных котловин. В первую очередь фиксируется высокое содержание пыльцы сосны сибирской в субрецентных пробах тундровых и степных почв, взятых на площадках вблизи верхней и нижней границ горно-таежного пояса [Pelankova, Chytrý, 2009] и в днищах высокогорных степных котловин, горное обрамление которых покрыто кедровыми лесами. Индикаторами зональной принадлежности спектров с высоким содержанием Pinus sibirica к степным и лесостепным фитоценозам являются заметное участие в них пыльцы полыни Atremisia и амарантовых Amaranthaceae и низкое содержание спор, представленных обычно единичными зернами (табл. 2).

Материалы по палинологии отложений Денисовой пещеры и состав субрецентных проб из ее окрестностей свидетельствуют о высокой репрезентативности спорово-пыльцевых спектров. Для изучения особенностей седиментации пещерных отложений и поступления в них пыльцы и спор была взята проба из поверхностного слоя элювиально-субаэрального мелкозема, накопившегося на площадке небольшого уступа в стене коренных пород у входа в пещеру. Ее спорово-пыльцевой спектр соответствует спектрам поверхностных образцов субаэральных отложений (почв), отобранных на пробных площадках растительных сообществ, которые расположены на ближайших к пещере участках долины, – их ботанико-зональной принадлежности и составу продуцировавших пыльцу и споры растений (табл. 3).

Во всех спорово-пыльцевых спектрах субрецент-ных проб, взятых вне пещеры, преобладает пыльца деревьев (62–93 %); в составе этой группы спектров доминируют соэдификаторы – сосна обыкновенная Pinus sylvestris , лиственница сибирская Larix sibirica и береза повислая Betula pendula , что указывает на зональный горно-таежный тип растительности на этом участке долины Ануя и состав эдификаторов лесных ассоциаций на пробных площадках (см. табл. 1). Следует отметить, что в тех случаях, когда пробные площадки были заложены в лесных ассоциациях, занимающих малые площади, процентный состав пыльцы деревьев в их спектрах отвечал составу лесной формации, доминирующей на этом склоне долины.

Палинологический спектр рецентной пробы из Денисовой пещеры также адекватно отражает зональный тип горно-таежной растительности в районе ее расположения и состав локального лесного сообщества вблизи объекта. У входа в пещеру горный склон покрыт участками лиственнично-березово-соснового редколесья. В спектре преобладает пыльца деревьев и кустарников (в сумме 70 %) – сосны обыкновенной Pinus sylvestris , березы повислой Betula pendula и лиственницы сибирской Larix sibirica (см. табл. 3). Доля пыльцы сосны сибирской Pinus sibirica (12 %) отвечает ее присутствию в верхнем ярусе горных лесов этого района. Заметная доля (22 %) в этой группе (arboreal pollen) спектра пыльцы хмеля Humulus lupulus соответствует его цветению во время отбора пробы. Состав и процентные содержания пыльцы

Тип растительности

Таблица 1. Примеры спорово-пыльцевых спектров субрецентных почвенных проб, отобранных в долине р. Ануй, %

|

Показатель |

горно-таежный |

горно-лесостепной |

горно-степной |

|||

|

Ю ф аз ГО 5 О S О ° I га? 2 о 2 га ю Я ^ 1 2 го s . с £ ю ^ О п; о О J го S £Х аз х 2 С |

. 5 § s ф го о к S ? га g 2 ^2 1 m 2 га s m о Ю £ 6 £ ш 2 OiOOqQ- 05 С О. С |

га "Ь 1 о S Ч 05 Ю Z S 2 05 ° т СО 05 -Clio ■ £ S m 2" у ° Б z го ^^ A s « о 2 о о □I о аз q С |

_ о А а. 05 2 О >, о S-о го * О “ X О Ю О S ™ О- ; С ф OI го з к S 2 1 аз го g s го щ X Н ° 2 ОюФох°-□I 05 S X X С |

га 2 2 6 S 2 m СО Ф Го s g о щ га ° 5 S g g ф О ф □I Го X >, о С |

го , аз Z ГО - о • § с с й 2 п ® fS^§ LO ф О CJ5 q_ . OI О 1- О 7 Го z 2 X m 05 Го ГО х m Ю Оюгоо,^ 05 X X С |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Пыльца деревьев Пыльца кустарников Пыльца трав и кустарничков Споры Пыльца деревьев и кустарников: Abies sibirica Picea obovata Pinus sibirica Larix sibirica Pinus sylvestris Betula pendula Betula rotundifolia Alnaster/Duschekia Salix spp. Juniperus spp. Padus avium cf. Spiraea Ribes alpinum Пыльца трав и кустарничков: Ericales Poaceae Cyperaceae Cannabis Artemisia (subgenera) Chenopodiaceae Herbetum mixtum Pollen of aquatic plants Споры: Bryales Sphagnum Polypodiaceae Dryopteris sp., D. fragrans Botrychium |

28,5 16,5 47,5 7,5 6 3,4 42 3,4 3,4 6 36 0,5 0,6 – – – – 1 25 25 – 8 3 37 – 37 13 22 – 9 |

75 9 14 2 1 2 74 1,3 1 10 10,3 0,2 – – – – 0,5 5 16 – – 54 5 20 – 4* – 3* 2* – |

64 – 28 8 11 1,5 16 24 28 19 – – – 0,3 – – – – 20 17 – 20 8 35 – 23 0 70 – – |

34 1 58 6 4 3 6 6 57,5 19 – – 3 – 0,5 – – – 34 14 0,5 1,2 1,2 43 6 2* 1* 2* – – |

49 – 47 4 5 1,3 13 10,5 32 38 – – – – – – – – 36 2 – 21 2 39 – 23 19 56 – – |

24,5 0,5 71 4 9 1 10 – 50 28 – – – – – 1 1 – 11 3 – 25 2 59 – 4* – 3* – – |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Lycopodium sp. |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

|

Equisetum |

19 |

– |

7 |

18 * |

– |

9 * |

|

Всего зерен пыльцы и спор |

716 |

453 |

532 |

360 |

1 088 |

398 |

* Количество зерен.

Таблица 2. Состав пыльцы и спор в субфоссильных пробах из Горного Алтая, %

|

Показатель |

Лесостепь |

Степь |

|||

|

Долина р. Ануй в районе Карамы |

Долина р. Урсул в районе Онгу-дая |

Курайская котловина |

Канская котловина |

||

|

Почва |

Почва |

Почва |

Почва на пойме |

Почва на террасе |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Пыльца деревьев и кустарников |

32,9 |

88,9 |

91,0 |

43,7 |

51,4 |

|

Пыльца трав и кустарничков |

57,2 |

9,2 |

8,5 |

50,5 |

43,5 |

|

Споры |

9,9 |

1,8 |

0,5 |

5,8 |

5,2 |

|

Пыльца деревьев и кустарников: |

|||||

|

Abies sibirica |

8,1 |

1,5 |

0,8 |

2,2 |

4,3 |

|

Picea obovata |

1,3 |

4,1 |

9,9 |

8,1 |

2,9 |

|

Pinus sibirica |

6,0 |

91,2 |

78,9 |

47,7 |

68,1 |

|

Pinus sylvestris |

43,0 |

0,1 |

– |

6,4 |

1,1 |

|

Larix sp. |

1,3 |

1,2 |

8,8 |

3,2 |

4,3 |

|

Betula sp. |

– |

1,4 |

0,3 |

– |

– |

|

B. pendula |

30,2 |

– |

– |

27,1 |

16,5 |

|

B. cf. rotundifolia |

– |

– |

0,3 |

0,5 |

1,8 |

|

Salix spp. |

– |

– |

0,1 |

4,6 |

– |

|

Grossulariaceae |

0,7 |

0,1 |

0,1 |

– |

– |

|

Viburnum sp. |

– |

– |

– |

0,2 |

– |

|

Lonicera sp. |

– |

0,1 |

– |

– |

– |

|

Rosaceae |

– |

0,1 |

– |

– |

– |

|

Spiraea sp. |

9,4 |

– |

– |

– |

– |

|

Zygophyllaceae |

– |

– |

0,1 |

– |

1,1 |

|

Пыльца трав и кустарничков: |

|||||

|

Poaceae |

45,6 |

8,0 |

4,8 |

22,8 |

15,7 |

|

Cyperaceae |

2,3 |

13,3 |

56,6 |

40,2 |

11,4 |

|

Ephedra sp. |

– |

– |

2,4 |

– |

1,3 |

|

Artemisia s.g. Euartemisia |

13,9 |

26,7 |

12,0 |

19,5 |

35,2 |

|

A . s.g. Dracunculus |

– |

– |

– |

0,2 |

– |

|

A . s.g. Seriphidium |

– |

– |

– |

3,8 |

3,4 |

|

Chenopodiaceae |

4,6 |

25,3 |

12,0 |

3,2 |

6,8 |

|

Rosaceae |

3,1 |

4,0 |

– |

1,5 |

– |

|

Sanguisorba sp. |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Apiaceae |

0,8 |

– |

– |

0,2 |

0,4 |

|

Rubiaceae |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Brassicaceae |

– |

– |

– |

0,4 |

– |

|

Plantaginaceae |

– |

– |

– |

– |

1,3 |

|

Polygonaceae |

– |

2,7 |

3,6 |

– |

1,3 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Gentianaceae |

– |

– |

– |

0,2 |

– |

|

Onagraceae |

0,4 |

– |

– |

0,4 |

0,4 |

|

Primulaceae |

– |

– |

– |

0,2 |

0,4 |

|

Lysimachia maritima |

– |

– |

– |

– |

0,4 |

|

Ranunculaceae |

1,2 |

– |

– |

– |

– |

|

Ranunculus sp. |

– |

– |

– |

0,2 |

– |

|

Thalictrum sp. |

– |

– |

– |

0,2 |

1,3 |

|

Polemoniaceae |

0,4 |

– |

– |

– |

– |

|

Lamiaceae |

1,2 |

5,3 |

– |

0,2 |

0,4 |

|

Caryophyllaceae |

– |

5,3 |

1,2 |

– |

1,3 |

|

Fabaceae |

3,1 |

4,0 |

2,4 |

– |

1,3 |

|

Liliaceae |

– |

2,7 |

– |

0,6 |

0,8 |

|

Urtica sp. |

– |

– |

– |

0,6 |

– |

|

Zygophillaceae |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Plumbaginaceae |

– |

1,3 |

2,4 |

– |

– |

|

Saxifragaceae |

– |

– |

– |

0,4 |

– |

|

Juncaceae |

– |

– |

– |

0,6 |

0,8 |

|

Euphorbiaceae |

– |

– |

– |

0,2 |

– |

|

Asteraceae |

4,2 |

– |

1,2 |

3,8 |

13,1 |

|

Cirsium sp. |

– |

– |

– |

0,4 |

– |

|

Echinops sp. |

1,2 |

– |

– |

– |

– |

|

Chenopodiaceae |

13,9 |

1,3 |

– |

– |

3,0 |

|

Indifferent herbs |

1,9 |

– |

1,2 |

– |

– |

|

Споры: |

|||||

|

Bryales |

13,3 |

10 * |

1 * |

40,7 |

22 * |

|

Sphagnum |

– |

1 * |

– |

– |

1 * |

|

Polypophyta |

13,3 |

3 * |

3 * |

– |

2 * |

|

Cryptogramma crispa |

– |

1 * |

– |

– |

– |

|

Botrychium sp. |

– |

– |

– |

– |

1 * |

|

B. lunaria |

– |

– |

– |

– |

1 * |

|

Diphaziastrum alpinum |

– |

– |

1 * |

– |

– |

|

Equisetum sp. |

73,3 |

– |

– |

59,3 |

1 * |

|

Всего зерен пыльцы и спор |

453 |

814 |

975 |

936 |

543 |

*Количество зерен.

травяно-кустарничковых растений – злаков Poaceae, разнотравья Herbetum mixtum, полыни Artemisia и амарантовых Amaranthaceae – указывают на злаково-разнотравные ассоциации, куртины полыни и маревых Chenopodioideae, произрастающие вблизи пещеры. Присутствие в пробе спор папоротников и зеленых мхов отвечает лесному типу спектра этой пробы. В препаратах рецентной пробы наряду с пыльцой и спорами современных растений отмечено большое количество углистых органиче ских микрочастиц и докайнозой-ских морских палиноморф. В каждом препарате зафиксированы примерно 30–35 палиноморф (створки диатомей, цисты динофлагеллят, спикулы губок и др.)

и 7–8 пыльцевых зерен. В целом содержание докайно-зойских палиноморф составило 55 % от общей суммы палинологических объектов рецентной пробы. По степени сохранности и тафономическим особенностям пыльца и споры из современных отложений пещеры не отличаются от пыльцы и спор субрецентных проб современных почв на склонах в ее окрестностях. Эти данные свидетельствуют о репрезентативности палинологических данных, полученных для плейстоценовых отложений Денисовой пещеры. Особенностью субрецентных проб современных почв со склонов долины Ануя является отсутствие в них палиноморф из коренных пород ее горного обрамления.

Таблица 3. Результаты спорово-пыльцевого анализа поверхностных проб субаэральных отложений в Денисовой пещере и на ближайших к ней участках долины Ануя, расположенных в горно-таежном поясе, %

|

Показатель |

Места отбора проб |

||||

|

У входа в пещеру |

Правый борт долины. Почва на высокой пойме с березово-лиственничным лесом |

Левый борт долины. Почва на склоне с ли-ственнично-бере-зовым лесом |

Правый борт долины. Почва на высокой пойме с березово-сосновым лесом |

Правый борт долины. Почва на склоне с сосно-во-березово-ли-ственничным лесом |

|

|

Проба № 1/2015 |

Проба № 3/06 |

Проба № 10/06 |

Проба № 42/06 |

Проба № 1/09 |

|

|

Пыльца деревьев |

54 |

62 |

70 |

72 |

93 |

|

Пыльца кустарников |

16 |

1 |

6 |

0,2 |

1 |

|

Пыльца трав и кустарничков |

21 |

28 |

21 |

21 |

4 |

|

Споры |

9 |

9 |

3 |

7 |

2 |

|

Пыльца деревьев и кустарников: |

|||||

|

Abies sibirica |

– |

5 |

2,5 |

9 |

9,4 |

|

Picea obovata |

0,75 |

4 |

1 |

2 |

5,6 |

|

Pinus sibirica |

12 |

5 |

3 |

12 |

4 |

|

Larix sibirica |

4 |

13 |

13 |

6 |

5 |

|

Pinus sylvestris |

34 |

43 |

26 |

42 |

61,5 |

|

Betula pendula |

26,5 |

26 |

47 |

29 |

13,2 |

|

Betula cf. sect. Nanae |

– |

– |

0,2 |

0,2 |

– |

|

Alnaster / Duschekia |

– |

0,1 |

– |

– |

– |

|

Salix spp. |

– |

3,5 |

– |

– |

– |

|

Juniperus spp. |

0,75 |

1,5 |

– |

– |

– |

|

Lonicera tatarica |

– |

– |

0,5 |

0,2 |

1 |

|

Rosaceae, Dasiphora fruticosa |

– |

– |

7 |

– |

0,3 |

|

Humulus lupulus |

22 |

– |

– |

– |

– |

|

Пыльца трав и кустарничков: |

|||||

|

Poaceae |

20 |

22 |

12 |

52 |

46 |

|

Cyperaceae |

– |

1,5 |

3 |

21 |

– |

|

Artemisia (subgenera) |

12,5 |

16 |

3 |

5 |

34 |

|

Amaranthaceae |

10 |

2 |

– |

1 |

10 |

|

Herbetum mixtum |

57,5 |

55 |

84 |

21 |

10 |

|

Pollen of aquatic plants |

– |

3,5 |

– |

– |

– |

|

Споры: |

|||||

|

Bryales |

3 * |

34 |

5 * |

37 |

16 |

|

Polypodiophyta |

15 * |

9 |

9 * |

37 |

77,5 |

|

Pteridium aquilinum |

– |

31 |

– |

– |

– |

|

Ophioglossaceae |

– |

– |

3 * |

– |

– |

|

Lycopodium sp. |

– |

– |

– |

2 |

6,5 |

|

Equisetum |

– |

26 |

– |

24 |

– |

|

Всего зерен пыльцы и спор |

190 |

971 |

619 |

678 |

1253 |

* Количество зерен.

Заключение

Палинотафономические исследования палинологических объектов и палиноморфологические определения пыльцы и спор из плейстоценовых осадков в восточной галерее Денисовой пещеры показали высокую степень соответствия полученных спорово-пыльцевых данных. Анализ спорово-пыльцевых спектров рецентных, субрецентных и фоссильных проб из пещерных осадков, а также спектров образ- цов современных субаэральных отложений с пробных площадок различных фитоценозов всех природных поясов долины Ануя свидетельствует о том, что спорово-пыльцевые спектры из пещерных осадков адекватно отражают состав зональной, региональной и локальной растительно сти окружающей территории. Согласно результатам палинотафономических исследований пещерных отложений, основными агентами транспортировки пыльцы и спор в пещерные полости являлись субаквальные и эоловые процессы, а также человек, крупные и мелкие млекопитающие, птицы и насекомые – пчелы и шмели, приносившие пыльцу энтомофильных растений. Растительные микрочастицы – объекты палинологического изучения – проникали в пещеру с воздушной массой через вход, расположенный в отвесной скальной стене юго-западной экспозиции, а также через сквозное отверстие в западной части свода центрального зала.

Многочисленные морские диатомии, диноцисты и спикулы Porifera в рецентной пробе и их почти постоянное (от 0,2–10,0 до 78–86 % от общего числа палинологических объектов) присутствие в образцах из плейстоценовой толщи указывают на значительную роль в составе мелких фракций отложений в восточной галерее разрушенных до рыхлого состояния известняков – коренных осадочных пород, в которых выработана карстовая полость пещеры. Морские палиноморфы поступали в плейстоценовые отложения также в форме минеральных копролитов, когда выветриваемые соленосные морские осадки использовались крупными млекопитающими в качестве кудюритов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00069,

Проведенные Н.С. Болиховской палинологические исследования являются частью исследовательских федеральных тем географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова «Палеогеографические реконструкции природных геосистем и прогнозирование их изменений» (121051100135-0) и «Эволюция природной среды в кайнозое, динамика рельефа, геоморфологические опасности и риски природопользования» (121040100323-5).

Авторы выражают признательность д-ру биол. наук Н.А. Рудой и канд. геогр. наук Е.Г. Лаптевой за участие в определении ботанического состава травянистой растительности на площадках отбора субрецентных проб.