Методический аппарат региональной промышленной политики

Автор: Воложанин Владимир Владимирович

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 9 (268), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен методический аппарат государственного регулирования предприятий в системах отраслевого и регионального хозяйствования (СОРХ). Принципиальным моментом является выделение в СОРХ дифференцированных групп благоприятствования с использованием алгоритма. В отношении конкретных предприятий в промышленных комплексах определены границы области рациональных управленческих решений.

Региональная промышленная политика, система отраслевого и регионального хозяйствования, область рациональных управленческих решений

Короткий адрес: https://sciup.org/147155870

IDR: 147155870 | УДК: 332.142+338.26

Текст научной статьи Методический аппарат региональной промышленной политики

Региональная промышленная политика органа государственной (муниципальной) власти представляет собой институционально-правовую форму госрегулирования деятельности предприятий в промышленных комплексах, обеспечивающую согласование интересов и отношений органов власти и хозяйствующих субъектов. Принципиальная возможность согласования основана на объективной заинтересованности субъектов управления предприятий и органов власти в нахождении баланса интересов, целей и стратегий друг друга для достижения собственных целей, что предполагает: во-первых, наличие стабильных принципов и правил отношений органов власти и предприятий, привязывающих их условия в каждый период времени к степени соответствия деятельности предприятий принятой системе ценностей (целенаправленность и дифференциация воздействий в рамках промышленной политики); во-вторых, нахождение областей рациональных решений (ОРУР) в отношении предприятий в системах отраслевого и регионального хозяйствования (СОРХ; уточнение воздействий) [1, 2].

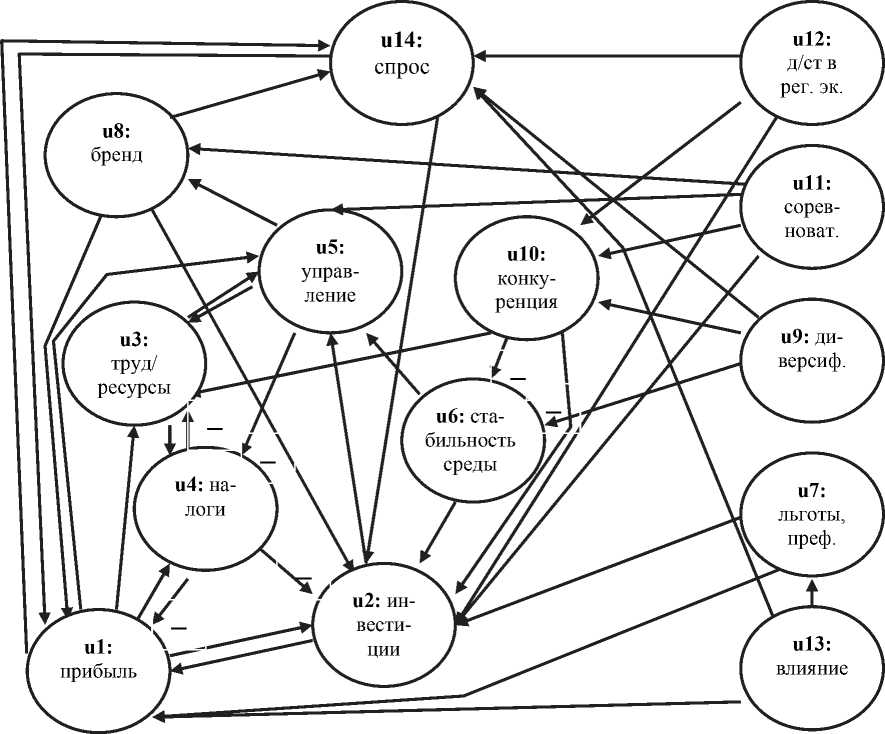

Процессный характер госрегулирования деятельности предприятий в СОРХ, сбалансированный с точки зрения принципиальных интересов его участников и направленный на стимулирование роста промышленных комплексов (в совокупности элементов) и, в целом, на экономический рост региональной экономики как совокупности взаимосвязанных между собой систем гомогенных предприятий и регионально локализованных рынков, определяет сущность и процедуры промышленной политики (рис. 1). Принципиальным моментом является выделение в СОРХ дифференцированных групп благоприятствования (система

показателей приведена в табл. 1) с использованием алгоритма (рис. 2).

Для примера в процессе исследования экономики г. Челябинска нами была осуществлена дифференциация СОРХ г. Челябинска по приоритетности развития с позиции городской экономики с выделением групп («локомотивы» – «рельсы» – «пылесосы»):

-

1) «Металлургия и металлоконструкции», «Машиностроение и металлообработка», «Химическая промышленность», «Приборостроение»;

-

2) «Промышленность стройматериалов», «Строительство», «Медицинская промышленность», «Пищевая и пищеперерабатывающая промышленность», «Связь», «Транспорт», «Торговля» (в части подсистемы материально-технического снабжения», «Банки», «Небанковские финансовые организации»;

-

3) «Энергетика», «Деревообрабатывающая промышленность», «Легкая промышленность», «Торговля» (в части оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами).

Рассмотрим пример распределения предприятий СОРХ «Химическая промышленность» г. Челябинска по группам благоприятствования (названия реальных предприятий из статьи исключены). Обобщаем собранную информацию по предприятиям в табл. 2 (см. рис. 2 этап 1), производим расчет среднего S с n р , максимального Sn max и минимального Sn min значений каждого показателя по каждому периоду для всех предприятий СОРХ (см. рис. 2 этап 2), верхней ГnB и нижней ГnH границ нейтрального интервала (см. рис. 2 этап 3). Устанавливаем весовые коэффициенты периодов k n (см. рис. 2 этап 4).

Основная цель промышленной политики:

создание системы отношений власти и предприятий, содействующей стабильной работе и росту предприятий, формируемых ими комплексов, и экономики соответствующей территории в целом

t

Сущность и основа промышленной политики:

на основе определенных «правил игры», отражающих приоритеты развития предприятий с позиций экономики региона (города), распределить их на группы наибольшего, нейтрального и наименьшего благоприятствования, привязав все взаимоотношения органов власти и предприятий к их положению в данных группах

t

Это достигается за счет:

-

1. Выделения и мониторинга в экономике региона (города) СОРХ с ранжированием с позиции ценности для экономического роста: а) местные ресурсы – вывоз продукции («локомотивы»); б) местные ресурсы – местная продукция; ввоз ресурсов – вывоз продукции («рельсы»); в) ввоз ресурсов – местная реализация («пылесосы»).

-

2. Регулярного определения индивидуальных отклонений показателей деятельности предприятий от фона СОРХ и выявления отклонений, выпадающих за рамки нормального интервала (положительных и отрицательных). Система показателей разделена на однородные группы и отражает приоритеты развития экономики.

-

3. Ранжирования предприятий по количеству выпадающих положительных и отрицательных отклонений с отнесением в состав групп наибольшего, нейтрального и наименьшего благоприятствования. Предприятия в составе нескольких СОРХ (центры кооперации и мультипликации воздействий) относятся в состав максимально достигнутой ими группы.

-

4. Систематизации и классификации всех групп воздействий Администрации на предприятия с их дифференциацией по группам благоприятствования с поправкой на ценность конкретных СОРХ для экономики города.

-

5. Уточнения воздействий на ключевые предприятия (центры кооперации и мультипликации) на основе оценки области рациональных управленческих решений

Для успешного осуществления промышленной политики необходимо:

-

1. Утверждение на легитимных уровнях нормативных актов, отражающих принципы и регламентирующих процедуры промышленной политики региона (города).

-

2. Наличие политической воли руководства региона (города) на применение принципов промышленной политики во всех аспектах деятельности власти.

-

3. Публичность принципов, процедур и решений промышленной политики для обеспечения доверия к ней со стороны субъектов хозяйствования и населения

Рис. 1. Сущность, процедуры и условия осуществления процессов региональной промышленной политики

Таблица 1

Принципиальная схема системы показателей для выявления дифференцированных групп благоприятствования в СОРХ

|

№ |

Наименование |

№ |

Наименование |

|

1. Группа итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности |

|||

|

1.1 |

Рентабельность основных средств |

1.11 |

Оборачиваемость дебиторской задолженности |

|

1.2 |

Рентабельность собственного капитала |

1.12 |

Ликвидность отгрузки |

|

1.3 |

Рентабельность заемного капитала |

1.13 |

Отношение дебиторской и кредиторской задолженности |

|

1.4 |

Рентабельность производства |

||

|

1.5 |

Доля балансовой прибыли в объеме реализации |

1.14 |

Денежная отдача основных производственных фондов |

|

1.6 |

Отношение объема реализации и объема производства |

1.15 |

Доля просроченной кредиторской задолженности |

|

1.7 |

Оборачиваемость кредиторской задолженности |

1.16 |

Отношение просроченной кредиторской и общей дебиторской задолженности |

|

1.8 |

Отношение величины оборотных и внеоборотных активов |

1.17 |

Обеспечение задолженности денежным потоком |

|

1.9 |

Доля просроченной дебиторской задолженности |

1.18 |

Доля ресурсов, приобретаемых в регионе (городе), в общем объеме ресурсов |

|

1.10 |

Рентабельность продаж |

1.19 |

Фондоотдача производства |

Окончание табл. 1

|

№ |

Наименование |

№ |

Наименование |

|

2. Группа коэффициентов, характеризующих рабочие места |

|||

|

2.1 |

Стабильность кадрового состава |

2.6 |

Отношение выплат социального характера и заработной платы |

|

2.2 |

Рентабельность труда |

||

|

2.3 |

Доля работников списочного состава в средней численности |

2.7 |

Отношение отчислений на социальные нужды и объема производства |

|

2.4 |

Фондовооруженность труда |

2.8 |

Производительность труда (средняя выработка) |

|

2.5 |

Средний уровень оплаты труда |

2.9 |

Рост занятости кадров |

|

3. Группа коэффициентов инвестирования |

|||

|

3.1 |

Доля краткосрочных инвестиций в общем объеме инвестиций |

3.6 |

Доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций в основной капитал |

|

3.2 |

Доля долгосрочных инвестиций в общем объеме инвестиций |

3.7 |

Доля инвестиций в жилища в общем объеме инвестиций в основной капитал |

|

3.3 |

Отношение роста величины активов и объема производства |

3.8 |

Доля инвестиций в здания и сооружения в общем объеме инвестиций в основной капитал |

|

3.4 |

Доля собственных средств в инвестициях в основной капитал |

3.9 |

Доля инвестиций в нематериальные активы в общей величине инвестиций |

|

3.5 |

Рост фондовооруженности |

3.10 |

Отношение инвестиций в основной капитал и объема производства |

|

4. Группа коэффициентов налоговой нагрузки |

|||

|

4.1 |

Отношение начисленных и оплаченных налогов |

4.5 |

Отношение уплаченных налогов к объему производства |

|

4.2 |

Налоговая нагрузка на прибыль |

4.6 |

Динамика погашения задолженности |

|

4.3 |

Налоговая нагрузка на работников |

4.7 |

Налоговая нагрузка на производство |

|

4.4 |

Налоговая нагрузка на активы |

4.8 |

Налоговая нагрузка на реализацию |

|

5. Группа коэффициентов качества управления |

|||

|

5.1 |

Доля управляющего состава |

5.4 |

Отношение роста (падения) заработной платы и роста (падения) объемов производства |

|

5.2 |

Эффективность сбыта |

||

|

5.3 |

Отношение прибыли и численности сотрудников |

5.5 |

Рентабельность работы управляющего состава |

Таблица 2

|

№ п/п |

Название предприятия |

х X X о о |

Период n |

% 5 и |

||||||||

|

5 ч н £ & О. id О ^ Г-1 |

5 ч н £ & О. |

5 ч н £ & О. id О СП СЧ |

5 ч н £ & О\ ^ Г'1 |

5 ч н £ & о О ^ Г-1 |

5 ч н £ & о id О |

5 ч н £ & о id О СГ) СЧ |

5 ч н £ & о Tf Г'1 |

5 ч ^ Г-1 |

||||

|

1 |

Предприятие 1 |

s 1 |

0,17 |

0,13 |

0,16 |

0,19 |

0,01 |

0,11 |

0,05 |

–0,02 |

–0,05 |

0,05 |

|

2 |

Предприятие 2 |

s 1 |

0,04 |

0,10 |

0,07 |

0,19 |

–0,03 |

0,41 |

0,13 |

–0,17 |

0,01 |

0,07 |

|

3 |

Предприятие 3 |

s 1 |

0,30 |

–0,15 |

0,44 |

0,41 |

0,01 |

0,03 |

–0,08 |

–0,69 |

0,00 |

–0,07 |

|

4 |

Предприятие 4 |

s 1 |

0,06 |

0,49 |

0,16 |

0,13 |

0,29 |

0,40 |

0,58 |

–0,42 |

0,05 |

0,16 |

|

5 |

Предприятие 5 |

s 1 |

0,06 |

–0,02 |

0,08 |

–0,01 |

–0,11 |

0,13 |

–0,13 |

–0,63 |

–0,55 |

–0,23 |

|

6 |

Предприятие 6 |

s 1 |

0,27 |

0,23 |

0,19 |

0,17 |

0,10 |

0,10 |

0,01 |

0,14 |

0,06 |

0,10 |

|

7 |

Предприятие 7 |

s 1 |

0,14 |

0,19 |

0,13 |

–0,15 |

0,05 |

–0,11 |

–0,02 |

–0,90 |

–0,07 |

–0,18 |

|

8 |

Предприятие 8 |

s 1 |

0,31 |

0,32 |

0,29 |

0,28 |

0,25 |

0,24 |

0,25 |

0,24 |

0,18 |

0,24 |

|

9 |

Предприятие 9 |

s 1 |

0,00 |

0,03 |

0,04 |

–0,07 |

–0,03 |

–0,12 |

–0,14 |

–0,09 |

–0,10 |

–0,08 |

|

10 |

Среднее значение (формула (1)) |

n s ср |

0,15 |

0,15 |

0,17 |

0,13 |

0,06 |

0,13 |

0,07 |

–0,28 |

–0,05 |

0,01 |

|

11 |

Макс. значение (формула (2)) |

n smax |

0,31 |

0,49 |

0,44 |

0,41 |

0,29 |

0,41 |

0,58 |

0,24 |

0,18 |

0,35 |

|

12 |

Мин. значение (формула (3)) |

n smin |

0,00 |

–0,15 |

0,04 |

–0,15 |

–0,11 |

–0,12 |

–0,14 |

–0,90 |

–0,55 |

–0,34 |

|

13 |

Верхняя граница нейтрального интервала (формула (6)) |

n ГB |

0,23 |

0,31 |

0,24 |

0,27 |

0,16 |

0,26 |

0,25 |

0,01 |

0,13 |

0,18 |

|

14 |

Нижняя граница нейтрального интервала (формула (7)) |

n ГH |

0,07 |

–0,02 |

0,02 |

–0,01 |

–0,04 |

–0,01 |

–0,11 |

–0,57 |

–0,24 |

–0,16 |

|

15 |

Весовой коэффициент периода |

k n |

1,00 |

2,00 |

3,00 |

4,00 |

5,00 |

6,00 |

7,00 |

8,00 |

9,00 |

|

|

1 этап . Формирование и ежеквартальное обновление выборок предприятий – объектов промышленной политики |

Этапы обработки данных :

|

|

|

2 этап. Разработка стабильной системы показателей динамического анализа отклонений, отвечающей приоритетам функционирования и развития предприятий с точки зрения экономики города |

s n min значений каждого показателя по каждому периоду для всех предприятий СОРХ. N S n = s ср N n nn n S max = { 8 1 , S 2 ’-, S i } (2) s mn ={ s in , s n ,..., s n } (3) |

|

|

3 этап. Разработка электронной анкеты для сбора первичной информации, привязанной к системе показателей, а также к учету и отчетности предприятия. |

3. Определение разброса значений по СОРХ Ln . Определение нейтрального интервала Int (50% от разброса), его верхней ГnB (положительное отклонение от среднего значения на величину 25% от разброса) и нижней ГnH (отрицательное отклонение от среднего значения на величину 25% от разброса) границ. |

|

|

nn n L = sma x - s min (4) Int = Ln ■ 50% (5) |

||

|

4 этап. Сбор информации |

||

|

1 |

n nn n n n Г в = s cp + = s cp + ( s max — s min ) ' 25% (6 n p" = sn - L = sn - (s n - sn ) ■ 25% (7) Н ср 2 ср max min 4. Определение весового коэффициента k n каждого рассматриваемого периода n, исходя из его «давности» (чем «старше» пе- |

|

|

5 этап. Обработка данных, определение рейтинга предприятий в составе СОРХ и их первичное распределение по группам благоприятствования |

tl |

|

|

риод, тем его вес меньше). |

||

|

6 этап . Выделение центров мультипликации и кооперации (предприятия в составе нескольких СОРХ) и уточнение их положения (наивысшая группа благоприятствования из достигнутых) |

r i = xb ■ k n (8)

|

|

|

7 этап . Аналитические отчеты для предприятий (индикаторы планирования) и Администрации (состояние и тенденции развития предприятий и СОРХ) |

R = S r i (9) 7. Первичное распределение предприятий СОРХ по группам наибольшего, нейтрального и наименьшего благоприятствования путем ранжирования их итогового рейтинга. |

|

Рис. 2. Укрупненный алгоритм выявления дифференцированных групп благоприятствования на основе динамического анализа отклонений

Динамика показателя s1 «Доля балансовой прибыли в объеме реализации» предприятий СОРХ «Химическая промышленность» г. Челябинска

Далее рассчитываем значение рейтинга предприятий СОРХ по данному показателю. Результат приведен в табл. 3 (см. рис. 2 этап 5).

Данный расчет производится по всей совокупности показателей, и на его основе формируется итоговый рейтинг R предприятий СОРХ (см. рис. 2 этап 6). Распределение предприятий СОРХ «Химическая промышленность» г. Челябинска по группам благоприятствования приведен в табл. 4 (см. рис. 2 этап 7).

Рассматриваемые системы отраслевого и регионального хозяйствования относятся к классу «мягких систем». В этих системах человеческий фактор играет значительную роль, и они могут адаптироваться к внешним воздействиям. В силу этого для верификации методических подходов госрегулирования предприятий в промышленных комплексах выбран метод когнитивной структуризации с использованием знаковых орграфов.

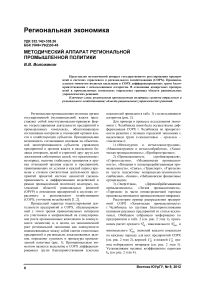

Экономический рост территориальной экономики, формирующих ее СОРХ и входящих в их состав предприятий, является следствием реализованной способности к расширенному воспроизводству и определяется следующими основными элементами: u1 – уровень прибыли; u2 – уровень инвестиций; u3 – качество использования трудовых ресурсов; u4 – уровень налоговой нагрузки; u5 – уровень управления; u6 – уровень стабильности и определенности внешней среды (в том числе в аспекте отношений с органами власти); u7 – уровень льгот и преференций органов власти; u8 – уровень и качество продвижения бренда; u9 – уровень диверсификации; u10 – уровень конкуренции; u11 – уровень соревновательности предприятий и их руководителей; u12 – уровень добавленной стоимости, остающейся в региональной экономике; u13 – уровень личных связей и влияния на руководителей органов власти; u14 – уровень спроса. Структурная схема причинно-следственных связей в виде когнитивной карты представлена на рис. 3.

Вершины когнитивной карты (u1, u2, ... u14) – это элементы системы, ориентированные дуги

Таблица 3

Рейтинги предприятий СОРХ «Химическая промышленность» по показателю «Доля балансовой прибыли в объеме реализации»

|

№ п/п |

Название предприятия |

х X X о о |

Период n |

>х л 1-7 х 2 X X |

||||||||

|

5 ч н о & Й о о ^ Г-| |

5 ч н о & Й о о |

5 ч & Й о о СЧ СЧ |

5 ч & Й о ч- Г'1 |

5 ч н о & о Й |

5 ч н о & о Й о n N |

5 ч н о & о Й о СГ) СЧ |

5 ч н о & о Й ч- Г'1 |

5 ч |

||||

|

1 |

Предприятие 1 |

x b |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

Предприятие 2 |

x b |

–1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

5 |

|

3 |

Предприятие 3 |

x b |

1 |

–1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

–1 |

0 |

–2 |

|

4 |

Предприятие 4 |

x b |

–1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

19 |

|

5 |

Предприятие 5 |

x b |

–1 |

–1 |

0 |

0 |

–1 |

0 |

–1 |

–1 |

–1 |

–32 |

|

6 |

Предприятие 6 |

x b |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

9 |

|

7 |

Предприятие 7 |

x b |

0 |

0 |

0 |

–1 |

0 |

–1 |

0 |

–1 |

0 |

–18 |

|

8 |

Предприятие 8 |

x b |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

32 |

|

9 |

Предприятие 9 |

x b |

–1 |

0 |

–1 |

–1 |

0 |

–1 |

–1 |

0 |

0 |

–21 |

|

10 |

Весовой коэффициент периода |

k n |

1,00 |

2,00 |

3,00 |

4,00 |

5,00 |

6,00 |

7,00 |

8,00 |

9,00 |

|

Таблица 4

Распределение предприятий СОРХ «Химическая промышленность» г. Челябинска по рейтинговым группам благоприятствования

|

№ |

Название предприятия |

Рейтинг |

Группа |

|

1 |

Предприятие 1 |

–34,00 |

Наибольшего благоприятствования |

|

2 |

Предприятие 2 |

–37,00 |

|

|

3 |

Предприятие 3 |

–100,00 |

Нейтральная |

|

4 |

Предприятие 4 |

–111,00 |

|

|

5 |

Предприятие 5 |

–152,00 |

|

|

6 |

Предприятие 6 |

–182,00 |

|

|

7 |

Предприятие 7 |

–400,00 |

Наименьшего благоприятствования |

|

8 |

Предприятие 8 |

–405,00 |

|

|

9 |

Предприятие 9 |

–681,00 |

Рис. 3. Когнитивная карта региональной экономики для анализа влияния различных факторов на экономический рост (по умолчанию установлена положительная причинно-следственная связь)

между вершинами (uj, ui) определяют влияние одних элементов системы на другие. Дуги характеризуют причинно-следственные связи элементов: дуга от вершины uj к вершине ui проводится тогда, когда изменение uj вызывает значительное изменение ui. Причинно-следственная связь будет положительной (знак «плюс»), если увеличение uj приводит к увеличению ui, а уменьшение uj – к уменьшению ui. Связь будет отрицательной (знак «минус»), если увеличение uj приводит к уменьшению ui, а уменьшение uj – к увеличению ui. Особый интерес представляют вершины орграфа, не имеющие входа в рамках данной модели. Их регулирование должно осуществляться за счет дополнительных внешних воздействий, либо за счет изменения существующих дуг.

Образуемые контуры сбалансированы и имеют положительные обратные связи, если число отрицательных дуг в них четное. Эти контуры усиливают отклонения: увеличение (уменьшение) значения любой вершины в каждом из них в конечном счете приводит к его дальнейшему увеличению (уменьшению). Например, контур u1-u13-u7-u1 является сбалансированным: увеличение прибыли позволяет усилить личные связи и влия- Серия «Экономика и менеджмент», выпуск 21

ние на руководителей органов власти (u13) и увеличить размер получаемых льгот и преференций, что влечет за собой рост прибыли. К сожалению, этот коррупционный по своей сути механизм, не требующий для получения прибыли реального экономического развития, достаточно распространен в России. Вариацией на данную тему является также контур u1-u13-u7-u2-u1. Различие заключается только в механизме действия льгот и преференций. Сбалансированным, но требующим поддержки, является контур u1-u2-u12-u14-u1: рост уровня добавленной стоимости, остающегося в региональной (городской) экономике, одновременно ведет к увеличению инвестиционных ресурсов и спроса, что способствует повышению прибыли. Однако вершина u12 в рамках данной системы не имеет входа, что указывает на необходимость ее внешней поддержки. Аналогичная ситуация наблюдается для контуров u1-u2-u11-u8-u1 и u1-u2-u11-u5-u3-u1: ключевая вершина u11 (уровень соревновательности) не имеет входа в рамках системы и требует внешней поддержки.

Особый интерес вызывают несбалансированные контуры (например u1-u4-u1; u1-u4-u2-u1; u1-u4-u3-u1), имеющие отрицательные обратные свя- зи – число отрицательных дуг в них нечетное, поэтому они несбалансированы и противодействуют отклонениям. В последних примерах рост прибы- ли приводит к увеличению налогов, что уменьшает инвестиции (вариант: качество использования трудовых ресурсов) и, соответственно, прибыль. Способ решения этой проблемы, доступный для предприятий, но не приемлемый с позиции государства, – построение сбалансированного контура u1-u3-u5-u4-u1: рост прибыли позволяет повысить качество использования трудовых ресурсов, что ведет к повышению уровня управления и способ- ности планировать и осуществлять схемы минимизации налогообложения и, соответственно, к повышению прибыли.

Аналогичная проблема несбалансированных контуров наблюдается для вершин u9 и u10. Если контур u1-u2-u6-u5-u2-u1 сбалансирован и отражает рост инвестиционных возможностей и качества управления в условиях стабильной среды деятельности, что ведет к увеличению прибыли, то другие контуры с участием вершины u6 (в частности, u1-u2-u6-u9-u14-u1; u1-u2-u6-u9-u10-u2-u1; u1-u2-u6-u9-u10-u3-u1) несбалансированны и требуют коррекции и поддержки. Действительно, диверсификация предприятия, с одной стороны, ведет к повышению спроса и прибыли предприятия, с другой стороны, к повышению конкурентности и уменьшению стабильности внешней среды, снижению инвестиционных возможностей и падению прибыли. Безусловно, эта проблема решается предприятиями, однако государство может в рамках госре-гулирования деятельности предприятий в промышленных комплексах создать дополнительные мотивации, поддерживающие вершины орграфа, не имеющие входа в данной системе.

Матрица смежности данного орграфа выглядит следующим образом:

B :=

Как видно из формулы (11) собственных значений матрицы смежности (10), рассматриваемый орграф несбалансирован и импульсно неустойчив (для вычислений в качестве математического инструмента применялся Maple 7.0). Применение предлагаемых подходов приведет, в частности, к появлению в рассматриваемой когнитивной карте СОРХ нового элемента u15 – уровень деятельности в СОРХ, сохраняющий добавленную стоимость в региональной экономике, а также группы новых связей: u5-u15 (+1), u7-u15 (+1), u11-u15 (+1), u13-u15 (–1), u15-u8 (–1), u15-u12 (+1), u15-u13 (–1). Кроме того, убирается связь u1-u14: стимулирование инвестиций приводит к разрыву прямой факторной цепочки между ростом прибыли и ростом спроса. Расчет формулы собственных значений матрицы смежности скорректированного орграфа показывает повышение его устойчивости:

max(|eigenvalues(B) i |)=1,55. (12)

Следующим ключевым моментом является систематизация всех видов отношений органов власти с предприятиями и спецификой данного органа государственной (муниципальной) власти и их привязка (по условиям отношений) к дифференцированному положению предприятий в составе СОРХ. Проведенное исследование позволило выделить группы инструментов (с точки зрения активности Администрации города и его подразделений), образующие единую систему инструментов дифференцированной промышленной политики (табл. 5).

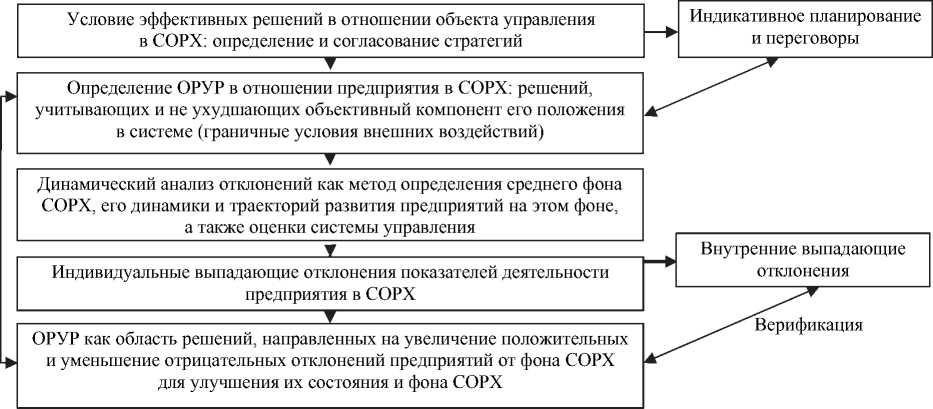

Для принятия эффективных решений в отношении конкретных предприятий в промышленных комплексах, особенно в вопросах активнопассивной и активной политики, важно определить приемлемые результаты их осуществления или, иначе говоря, границы области рациональных управленческих решений (ОРУР).

Граничные условия внешних воздействий в отношении предприятия в СОРХ нами определены как совокупность воздействий, учитывающих объективный компонент его положения в системе и не ухудшающих его. Значимыми с точки зрения ОРУР будут выпадающие отклонения от некоторого нормального уровня, отражающего специфику СОРХ, а общая картина выпадающих отклонений задает количественные ориентиры для области рациональных решений (рис. 4).

Исследование траекторий и отклонений предприятия относительно фона СОРХ позволяет не только диагностировать его текущее состояние, сильные и слабые стороны, тенденции и темпы развития, но и выявлять их причины, обусловленные системой менеджмента анализируемого предприятия, что предоставляет возможность адекватной реакции для субъекта управления.

Направления ресурсного обеспечения промышленной политики региона (города) соответствует основным группам ресурсов. При этом дефицитным ресурсом обеспечения промышленной политики является информация. Как показало исследование, единственный источник информации, удовлетворяющий требованиям и реальный в течение длительного времени – сами предприятия. Основой для получения необходимой информации от предприятий является соглашение о промыш- ленной политике. Механизм получения информации - регулярное заполнение электронных анкет, выполненных в диалоговом режиме, с привязкой к официальной отчетности и бухгалтерскому учету пах наибольшего и нейтрального благоприятствования;

-

3) политическая воля руководства региона (города) к осуществлению промышленной поли-

- Таблица 5

Классификация инструментов промышленной политики

|

Группы |

Конкретные виды воздействия на предприятия |

|

Пассивные инструменты |

Дифференциация (по группам благоприятствования) условий стандартных предложений (стоимость услуг, согласований, разрешений и т.п., находящиеся в компетенции власти). Формируют единый фон промышленной политики |

|

Активнопассивные инструменты |

Предоставление возможностей предприятиям и содействие в определенных сферах деятельности, находящихся в компетенции Администрации города (содействие сбыту продукции, содействие техническому развитию, система гарантий и возможностей, система земельных отношений, система трудовых ресурсов) |

|

Активные инструменты |

|

Рис. 4. Определение области рациональных решений в отношении предприятия в системе отраслевого и регионального хозяйствования

и содержащих механизмы проверки достоверности данных. Мотивация для предприятий к подписанию соглашения о промышленной политике включает в себя следующие элементы:

-

1) объективная заинтересованность предприятий в стабильной работе и поддержке со стороны органов власти на цивилизованной и долговременной основе;

-

2) наличие льготных цен, тарифов и условий предоставления услуг со стороны других фирм (банков, лизинговых, страховых, аудиторских компаний и др.) для предприятий, участвующих в промышленной политике и находящихся в груп-

- тики и соответствующая разъяснительная работа;

-

4) автоматическое снижение рейтинга предприятий, не подписавших соглашение о промышленной политике (первые месяцы - группа нейтрального благоприятствования; в последующем -группа наименьшего благоприятствования).

Следует иметь в виду, что ценность и результаты промышленной политики нарастают постепенно, по мере накопления информации, опыта, привыкания и адаптации к ней хозяйствующих субъектов и общественного мнения.

Разработаны и методически обеспечены стандартные процедуры реализации промышленной политики, исполняемые подразделениями и со- трудниками органов законодательной и исполнительной власти.

Орган законодательной власти рассматривает и утверждает Закон (положение) «О промышленной политике» и ежегодный отчет о промышленной политике. Руководитель органа исполнительной власти руководит промышленной политикой, устанавливает приоритеты, рассматривает и утверждает проекты документов и изменений к ним для предоставления органу законодательной власти, регламент и ежегодные нормативы промышленной политики (нормальные интервалы отклонений в СОРХ для формирования рейтинговых групп предприятий), соглашения с предприятиями и изменения в них, ежеквартальные отчеты, а также организует и контролирует процедуры промышленной политики.

Детализация и централизация процедур промышленной политики и установление их приоритета для всех аспектов деятельности органа государственной (муниципальной) власти крайне важна, поскольку только в этом случае постепенно будут происходить позитивные изменения в сознании субъектов промышленной политики как со стороны власти, так и со стороны предприятий, переводящие ее процедуры в привычку, в категорию обычаев делового оборота.

Очень важно, чтобы нормативно-правовые документы (в первую очередь, Закон «О промышленной политике»), определяющие и регламентирующие промышленную политику органа госу- дарственной (муниципальной) власти, имели характер документов прямого действия. Это позволяет, в сочетании с публичным освещением процедур и результатов промышленной политики, достичь доверия к ним со стороны населения и хозяйствующих субъектов.

Госрегулирование предприятий в промышленных комплексах, получившее институционально-правовое закрепление в процедурах промышленной политики и направленное на стимулирование экономического роста предприятий, формируемых ими комплексов и экономики в целом, может стать не только важнейшим фактором экономического развития на местном, региональном и национальном уровне, но и в способствовать согласию в обществе, определению долгосрочных «правил игры» и стабильности, без которых невозможно достижение Россией достойного ее геополитического и экономического уровня.

Список литературы Методический аппарат региональной промышленной политики

- Антонюк, В. С. Промышленная политика Администрации г. Челябинск/В. С. Антонюк, В.В. Воложанин//Технологии, оборудование, материалы. Приложение к журналу «Экономика и производство». -2003. -№ 1. -С. 8-12.

- Антонюк, В.С. Устойчивое развитие городской экономики (аспекты стратегии)/В.С. Антонюк//Вестник Финансовой академии. -2003. -№ 3 (27). -С. 68-75.