Методический подход к иерархизации мер государственного регулирования (на примере морехозяйственного комплекса)

Автор: Гонтарь Н.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 3 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

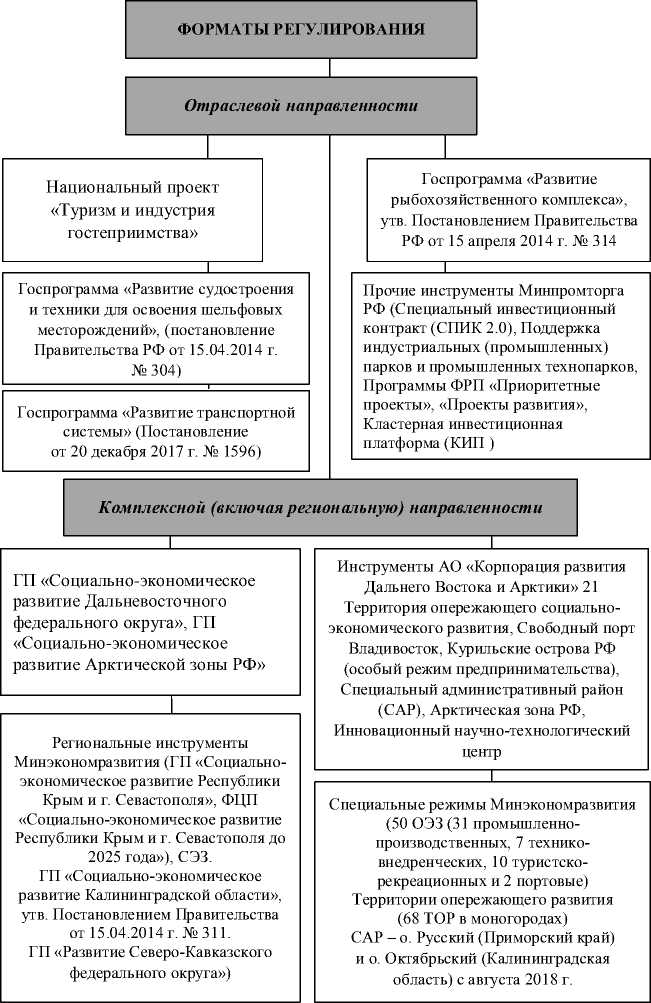

Государственное регулирование в качестве неотъемлемого элемента своих механизмов содержит систему оценок достигаемых результатов, что является инструментом адаптивного управления. Вместе с тем в рамках ведомственных оценок такого рода в России имеет место ряд методически неоднозначных подходов, что актуализирует потребность в объективизации оценок и иерархизации на этой основе мер регулирования. Морехозяйственный комплекс (МХК) России как динамичный хозяйственный комплекс (морского транспорта, портового хозяйства, туризма, рыболовства, логистики, приморской промышленности) сегодня выполняет функции компенсации санкционного давления в отношении России, и является объектом реализации сложной системы регулирования (отраслевого и пространственного) в виде Государственных программ, преференциальных режимов, мер регионального развития. В рамках иерархизации инструментов его регулирования предложен подход, который позволяет сопоставить такие инструменты на основерасчета индикаторов эффективности, комплементарного подхода к их группировке, с учетом представлений об эффективности как отношении затрат и результатов реализации мер регулирования. Такой подход позволяет количественно оценить эффективность конкретных программ, особых экономических зон (ОЭЗ), иных пакетов мер. Спектр соответствующих оценок позволяет отобрать наиболее эффективные механизмы (или смоделировать их сочетание) при формировании комплексного инструментария регулирования в МХК.

Государственное регулирование, морехозяйственный комплекс, государственные программы, эффективность регулирования, свободные экономические зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/149144532

IDR: 149144532 | УДК: 338.222 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2023.3.10

Текст научной статьи Методический подход к иерархизации мер государственного регулирования (на примере морехозяйственного комплекса)

DOI:

Государственное присутствие в экономике, включая многообразие объектов и инструментов регулирования, с необходимостью предполагает разработку и использование методов оценки и рейтингования форм и методов регулирования. Соответствующий оценочный инструментарий представляет собой самостоятельный объект исследований, в том числе в силу отсутствия консенсуса в отношении его содержания и методов его построения и использования.

Поиск подходов к объективизации оценки государственного регулирования (и иерархизация механизмов последнего на этой основе) во многом актуальны для сложноструктурированного, выполняющего стратегически значимые для российской экономики морехозяйственного комплекса (далее – МХК). Его современные (постсоветские) параметры, эволюция и пространственная организация получили многостороннее освещение в научных публикациях, характеризующих МХК как пространственный феномен [Социально-экономическое ... , 2016], как актор позиционирования РФ в мире, как объект реализации системы мер регулирования [Дружинин и др., 2021]. При этом исследовались как состояние и динамика отраслей МХК и приморских регионов РФ, процессы кластеризации в них, явление трансграничности [Социально-экономическое ... , 2016; Трансграничное ... , 2017], так и комплекс мер в отношении отраслей и приморских регионов, организационно-институциональные аспекты развития (на примере государственных программ) [Гонтарь, 2020]; вопросы формирования баз морехозяйственной активности в РФ [Гонтарь, 2021].

Вместе с этим, общетеоретические подходы к оценке регулирующего воздействия се- годня также остаются актуальной темой анализа и исследований как на уровне международных структур [Regulatory Impact ...], так и в отечественном исследовательском поле (см., например: [Белогорцева, 2018; Бычкова и др., 2014; Оценка ... ; Шаш, 2015] и др.).

Разнородность подходов к оценке мер поддержки, что в полной мере относится к отраслям МХК и приморским регионам, требует обоснования методического подхода, обеспечивающего иерархизацию соответствующих механизмов с учетом сложившейся практики и в контексте общесистемных приоритетов.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования выступил спектр регулирования в МХК России. Предметом анализа явились подходы к оценке регулирующего воздействия, сложившиеся в институциональном поле и в практике регулирующих (и оценивающих) институтов. Целью исследования было построение методики, обеспечивающей объективизацию оценок регуляторной деятельности как основы иерархизации механизмов регулирования МХК.

Достижение цели основывалось на общесистемном подходе, компаративистике трактовок результативности и эффективности, анализе законодательных подходов к оценкам программных, бюджетных механизмов и включало:

– выявление сложившихся особенностей оценивания регулирования и рейтингования мер регулирования;

– выявление актуальных параметров МХК РФ и спектра мер его регулирования;

– обоснование методического подхода к иерархизации мер государственного регулирования МХК.

Информационной базой анализа послужили нормативные и программные документы Правительства РФ, включая отчеты об эффективности отдельных инструментов регулирования, отраслевые статистические материалы.

Результаты и обсуждение

Особенности подходов к оценкам государственного регулирования

Широта спектра механизмов, посредством которых государство влияет на траектории развития отраслей и регионов, требует их ранжирования. Наиболее обще деятельность государства в отношении хозяйственных систем характеризуют понятия «государственное управление» и «государственное регулирование». Принципом различения этих (иногда синонимически употребляемых) понятий служит степень субъектности целеполагания [Новиков, 2009], контроля над принятием решений и присвоения результата. Так, в рамках «управления» инициирование задач, принятие решений и результат деятельности полностью принадлежат государству (пример – деятельность государственных предприятий, корпораций, ведомств); в компаниях рынка решения инициируются и реализуются бизнесом, результат деятельности присваивается государством отчасти (по- средством налоговых и иных фиксированных изъятий), однако государство регулирует систему институциональных, денежно-кредитных, иных отношений.

На мезоуровне «государственное управление» целесообразно конкретизировать как непосредственное управление государственными компаниями и отраслями, а также – государственными программами (далее – Гос-программами) и преференциальными режимами (особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) и пр.). Также это – администрирование (управление деятельностью аппарата).

Дифференциация мер управления и регулирования представлена в таблице 1.

Если на макроуровне регулирование носит общесистемный (неизбирательный) характер, то регулирующие меры на мезоуровне дифференцированы для отраслей и регионов, отраслевых и пространственных приоритетов.

Разнообразие регулирующих мер в МХК может быть сведено к трем основным типам исходя из уровня финансовой вовлеченности государства:

– прямое финансирование государством (субсидии, гранты, иные форматы) в адрес производителей товаров и услуг (пример – субсидирование инвестиций или кредитов), а также – в адрес потребителей (компенсация части расходов на импорт и приобретение товаров и услуг);

Таблица 1. Сочетание векторов государственного управления и регулирования

Table 1. Combination of government and regulatory vectors

|

№ |

Уровень применения |

Управление |

Регулирование |

|

1 |

Макроуровень (национальных экономик) |

Денежно-кредитная сфера, оборона, правопорядок, законодательная деятельность, контроль границ и инфраструктур |

Условия ведения бизнеса (бизнес-климат), уровень спроса в экономике, уровень концентрации и конкуренции |

|

2 |

Мезоуровень I (отрасли, компании и регионы) |

Управление государственными компаниями и отраслями |

Условия инвестиций, налоговая политика, государственные гарантии, льготы, субсидии, правила производства, продажи товаров, оказания услуг, регулирование цен, квотирование производства |

|

Мезоуровень II (программные инструменты) |

Управление Госпрограммами и правовыми режимами |

Формирование и корректировка сочетания льгот и преференций госпрограмм, регулирование списка реципиентов |

|

|

3 |

Функционирование государственного аппарата |

Организация работы органов власти, министерств, ведомств |

Регламентация работы аппарата, исполнительской дисциплины, оценки исполнения функций |

Примечание. Составлено автором.

– сокращение (или отказ) – как правило, временный (например, на время реализации проекта инвестиций) от изъятия государством налогов или таможенных сборов (что по механизму действия схоже с первым типом, так как расширяет финансовый поток компании (отрасли);

– упрощение административных процедур («сопровождение» проектов), распределение государством прав (рис. 1).

Современный подход к иерархизации (рейтингованию) инструментов регулирования в значимой мере увязан с понятием эффективности (расходов, программ и пр.). Так, внедрение программно-целевого планирования в РФ увязало стратегическое и бюджетное планирование, потребовав отражения требований к оценке программ в Бюджетном кодексе РФ. В частности, ст. 34 БК РФ (№ 145-ФЗ от 31.07.1998 г., ред. от 14.04.2023 г.) содержит трактовку эффективности использования бюджетных средств (как достижение результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижение наилучшего результата с использованием заданного бюджетом объема средств (результативности). Показатели, отражающие конечные значимые социально-экономические эффекты реализации Госпрограмм, формируются на основе «Положения о системе управления государственными программами РФ» (Постановление Правительства РФ № 786 от 26.05.2021 г.).

В рамках оценки эффективности инструментов государственного регулирования наработана методическая и информационная база оценок, представляются ежегодные отчеты с оценками эффективности Госпрограмм, деятельности особых экономических зон, иных форматов отраслевого и регионального регулирования.

Соответствующая практика включает, в частности, использование «Методики оценки эффективности реализации Госпрограмм РФ» как основы разделов сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограмм (и их рейтингования). Соот-

Рис. 1. Механизмы регулирования (по критерию финансового участия государства)

Fig. 1. Regulatory mechanisms (according to the criterion of financial participation of the state) Примечание. Составлено автором.

ветствующая методика включает анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей Госпрограмм, подпрограмм и федеральных целевых программ (далее – ФЦП), степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограмм (ФЦП) Госпрограмм, параметров реализации структурных элементов подпрограмм с учетом наступлении контрольных событий (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2020 г. № 796), выполнения расходных обязательств РФ по реализации Госпрограмм, деятельности ответственных исполнителей (менеджмент).

Согласно сводным оценкам, в частности Госпрограммы, реализуемые непосредственно в сфере МХК, сегодня имеют высокую или вышесреднюю оценку эффективности:

-

1. Высокая степень эффективности реализации: Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

-

2. Степень эффективности реализации выше среднего: Госпрограммы – «Социально-экономическое развитие Арктической зоны», «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», «Социально-экономическое развитие Калининградской области», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В свою очередь, широкое использование в РФ инструментария Особых экономических зон также включает как элемент управления их рейтингование в рамках ежегодных отчетов, согласно Правил оценки эффективности функционирования ОЭЗ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 643). Так, согласно отчету за 2022 г., оценка эффективности функционирования ОЭЗ произведена по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, и по 6 расчетным показателям эффективности:

-

– деятельности резидентов ОЭЗ;

-

– рентабельности вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры ОЭЗ;

-

– деятельности органов управления ОЭЗ;

-

– планирования при создании ОЭЗ;

-

– вклада ОЭЗ в достижение национальных целей развития РФ (Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г.);

– сводному показателю эффективности.

К 01.07.2022 г. в РФ действовали 44 ОЭЗ

(25 ОЭЗ промышленно-производственного типа (далее – ППТ); 7 ОЭЗ технико-внедренческого типа (далее – ТВТ); 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (далее – ТРТ); 2 портовые ОЭЗ (далее – ПОЭЗ). Также в рамках АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (далее – КРДВ) массовым инструментом, направленным на стимулирование социально-экономического развития, является режим территорий опережающего развития (далее – ТОР), ключевые параметры динамики которых (наряду с другими инструментами) отражаются в ежегодных отчетах КРДВ.

Следует отметить однако, что ведомственная разработанность методического инструментария оценки и рейтингования «сложносоставных» регуляторных формаций (таких как Госпрограммы) или режимов развития (ОЭЗ, ТОР и иных), позволяя решать задачи организации процессов внутри ведомств, тем не менее содержит ряд методологических допущений, ограничивающих потенциал соответствующих оценок.

Основой сокращения аналитического потенциала таких оценок служит, например, объединение в рамках, по сути, одного актора (Правительства) функций разработчика, исполнителя и контролера реализации мер регулирования (например, исполнения Программ).

В качестве сопутствующих методических проблем можно отметить:

– выставление достаточно мягких оценок эффективности (в Правилах оценки Гос-программ [Правила ... , 2023] указано, что Гос-программа не может быть отнесена к категории «низкая степень эффективности», если эффективность ее реализации выше 76 % включительно);

– занижение планов на этапе разработки, что ведет к перевыполнению показателей [Южаков и др., 2015];

– рассмотрение в качестве индикаторов эффективности объема (или доли) выделенных средств и объема их освоения, что отражает, по сути, лишь исполнительскую дисциплину [Соколов, 2014];

– ограничение оценок результативности сроком окончания программ, что игнорирует вопрос устойчивости достигнутых результатов.

Методологической проблемой оценивания можно назвать и то обстоятельство, что показатели Госпрограмм не только количественно не до конца верно определяются, но и не всегда зависят от деятельности участника (исполнителя) программ [Cоколов, 2014].

В целом наличие такого рода проблем в самом подходе к организации оценок (и рейтингования) регуляторных механизмов (несмотря на многоэтапность их оценок и сложность расчетных показателей) требует верификации сложившихся практик и выстраивания подхода, обеспечивающего релевантность иерархизации мер регулирования.

МХК России: актуальные параметры и механизмы регулирования

Морехозяйственный комплекс РФ представляет собой динамичный и дифференцированный межотраслевой комплекс, включающий такие сферы как [Социально-экономическое ... , 2016] туристско-рекреационная, судостроение и судоремонт, марикультура и рыбопереработка, портовое хозяйство, логистика и приморская промышленность («военный» блок МХК выходит за рамки экономических оценок).

Грузооборот морских портов России к 2023 г. вырос по отношению к началу 1990-х гг. более чем в 8 раз – до 841,5 млн т [Грузооборот ...] (67 портов РФ имеют мощность свыше 1 млрд т/год); сформирована сеть нефте- и газопроводов, энергетических кабелей и оптиковолоконных линий.

Флот РФ (по флагу регистрации), согласно данным United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), в 2022 г. насчитывал около 11 тыс. судов, включая 3 200 нефтяных танкеров. Однако в целом доля судов РФ в мировом флоте невелика – 0,66 %, как и доля судов, строящихся в РФ – 0,22 %. Закономерно, невелика и доля российских грузоперевозчиков – около 2 % [UNCTAD ...]. Согласно данным Food and Agriculture Organization (FAO) [FAO ... , 2021], РФ к 2020 г. занимала 4-е место в мире по лову рыбы после Индии с показателем около 5 млн т (на уровне таких стран как Перу и США).

Особенностью МХК РФ стало формирование крупных интермодальных транспортных узлов на ключевых направлениях морского сообщения (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Черноморское побережье Краснодарского края, юг Приморского края, трасса Севморпути).

МХК РФ пространственная дифференцирован, что иллюстрирует региональный «срез» его отраслей. Так, высокая концентрация характерна для портовой инфраструктуры (табл. 2).

В рыболовной отрасли РФ ключевым является Тихоокеанский бассейн, отчасти – бассейны Баренцева и Балтийского морей. Однако южные бассейны примечательны уникальными видами рыбы (осетровые) (см. табл. 3).

Приморские регионы являются важнейшими ареалами добычи сырья (нефти и газа) для верти-кально интегрированных компаний РФ (согласно Минэнерго РФ, на долю 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний в РФ приходилось к 2022 г. 84,1 % всей национальной нефтедобычи). Арктика, приморские районы Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин – наиболее значимые ареалы их деятельности.

«Объединенная судостроительная компания» РФ располагает крупнейшими мощно-

Таблица 2. Пространственная дифференциация грузооборота портов РФ по бассейнам, 2022 г.

Table 2. Spatial differentiation of cargo turnover in Russian ports by basins, 2022

|

Бассейн |

Грузооборот, млн т |

Доля грузооборота в РФ, % |

В том числе, млн т |

|

|

Сухие |

Наливные |

|||

|

Арктический |

98,5 |

11,7 |

29,4 |

69,1 |

|

Балтийский |

245,5 |

29,2 |

96,9 |

148,6 |

|

Азово-Черноморский |

263,6 |

31,3 |

121,1 |

142,5 |

|

Каспийский |

6,0 |

0,7 |

3,2 |

2,8 |

|

Дальневосточный |

227,8 |

27,1 |

154,0 |

73,8 |

|

РФ |

841,5 |

100,0 |

404,7 |

436,8 |

Примечание. Составлено автором по: [Грузооборот …].

Таблица 3. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов в округах и регионах России, тыс. т

Table 3. Fish catch and extraction of aquatic biological resources in districts and regions of Russia, thousand tons

|

Регион |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

|

Российская Федерация |

4 983 |

4 975 |

5 053 |

|

Северо-Западный ФО, в том числе: |

1 246 |

1 096 |

1 138 |

|

Республика Карелия |

136 |

128 |

135 |

|

Архангельская область |

149 |

101 |

112 |

|

Калининградская область |

256 |

250 |

246 |

|

Мурманская область |

666 |

574 |

622 |

|

Южный ФО |

115 |

110 |

107 |

|

Северо-Кавказский ФО |

6 |

11 |

26 |

|

Дальневосточный ФО, в том числе: |

3 537 |

3 671 |

3 686 |

|

Камчатский край |

1 581 |

1 549 |

1 711 |

|

Приморский край |

757 |

846 |

780 |

|

Хабаровский край |

415 |

444 |

449 |

|

Сахалинская область |

656 |

703 |

630 |

Примечание. Составлено автором по: [Регионы России ... , 2022].

стями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Астраханской, Калининградской и Мурманской областях, на Дальнем Востоке (где также возводятся мощности крупнейшего в РФ ССК «Звезда»).

Приморский туристско-рекреационный комплекс, традиционно значимый для ряда приморских регионов (Черноморское побережье, Санкт-Петербург), в 2022–2023 гг. получил импульс ввиду санкционных ограничений, ограничивших выездной туризм. Так, если Краснодарский край в 2016–2021 гг. посещало 16–17 млн чел./год (за исключением пандемийного 2020 г.), то в 2022 г. турпоток достиг 17,4 млн чел., а объем услуг курортно-туристического комплекса – 167,8 млрд руб. (в 2021 г. – 143,4 млрд), по данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края. В Санкт-Петербурге турпоток в 2022 г. достиг 8,08 млн чел., показав рост на 32,8 % к 2021 г. (по данным Турбаро- метра Санкт-Петербурга 2022). Калининградскую область в 2021–2022 гг. посещали по 1,8– 1,9 млн чел. (данные Министерства по культуре и туризму). Были «переоткрыты» внутренними туристами приморские регионы Дальнего -Востока: так, Приморский край в 2022 г. принял в 2,98 млн туристов (рост – на 638,2 тыс. чел., согласно Агентству по туризму края); на Камчатке, по данным Правительства края, фактическое посещение оценено в 305,1 тыс. чел. в 2022 г. (рост в 1,4 раза).

Совокупность унаследованных и современных динамических факторов развития МХК обусловила дифференциацию социально-экономических параметров «вмещающих» его приморских регионов. Анализ их демографических и экономических параметров с опорой на ранее выделенные (см.: [Дружинин, 2016]) сегменты приморской зоны РФ (с нашим дополнением классификации. – Н. Г. ) демонстрирует таблица 4.

Таблица 4. Доля приморских макрозон в показателях РФ к 2022 г., %

Table 4. The share of seaside macro-zones in the indicators of the Russian Federation to 2022, %

|

Приморские макрозоны |

Доля в населении |

Доля в ВРП (2020 г.) |

Доля в инвестициях |

|

Арктическая |

3,05 |

7,2 |

9,5 |

|

Тихоокеанская |

2,80 |

3,8 |

3,9 |

|

Прикаспийская |

3,03 |

1,5 |

1,7 |

|

Азово-Черноморская |

8,42 |

5,2 |

5,0 |

|

Балтийская |

5,71 |

7,5 |

6,1 |

|

Баренц-Беломорская |

1,68 |

1,9 |

2,2 |

|

Доля приморской зоны в РФ |

24,69 |

27,1 |

28,4 |

Примечание. Рассчитано автором по: [Регионы России ... , 2022].

Согласно расчетам, лишь ряд приморских макрозон РФ сбалансирован по долям населения и экономических показателей (Балтийская, Баренц-Беломорская, Тихоокеанская). Напротив, доли Азово-Черноморской и Прикаспийской зон в социально-экономических показателях уступают их долям в населении (в последнем случае – кратно), а в Арктической мак- розоне доля в населении кратно меньше долей в ВРП и инвестициях.

Обращаясь к системе регулирования МХК России, следует отметить ее дифференцированность как по формам, так и по субъектам и объектам; регулирование в МХК можно разделить на отраслевое и комплексное (в том числе пространственное) (рис. 2).

Рис. 2. Основные направления реализации механизмов стимулирования МХК в разрезе министерств РФ Fig. 2. The main directions for the implementation of mechanisms for stimulating MEC in the context of ministries of the Russian Federation

Примечание. Составлено автором по: [Направления госпрограмм; Поддержка бизнеса ... ; Приоритетные направления].

В рамках статьи предлагается общий подход и апробация методики иерархизации мер поддержки МХК с учетом сложившейся практики и ранее охарактеризованных проблем оценивания.

Методический подход к иерархизации государственного регулирования морехозяйственного комплекса

В рамках предлагаемого (на примере ОЭЗ в приморских регионах РФ) инструментария иерархизации (рейтингования) комплексов мер государственного регулирования (каковыми комплексами могут выступать как Госпрограммы, так и ОЭЗ и иные форматы) предлагается опираться на ряд подходов, выводящих оценки за рамки внутриведомственного оценивания.

Так, предлагаемыми принципами оценок являются:

– опора на используемые ведомствами статистические оценки результативности;

– формирование видения процессов в рамках реализации Госпрограмм, деятельности ОЭЗ и пр. как комплементарного процесса (где одна группа процессов становится основой для другой группы процессов, вплоть до достижения конечных – значимых на общесистемном уровне – результатов);

– выстраивание рейтингов на основе приоритета последнего звена индикаторов, характеризующих конечные результаты в цепочке комплементарности;

– формирование оценок соотношения совокупных затрат средств бюджетов (см. рис. 1) на реализацию тех или иных механизмов развития и результатов;

– исключение сложных расчетных индексов как не позволяющих принимать непосредственные управленческие решения.

Иллюстрируя комплементарное разделение используемых сегодня для оценки ОЭЗ индикаторов, можно дифференцировать их на:

– индикаторы обеспечивающих процессов (количество резидентов ОЭЗ; резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров; резидентов ОЭЗ, ведущих деятельность в области ИТ; объектов инженерной инфраструктуры, построен- ных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию);

-

– финансовые («затратные») индикаторы (см. табл. 5);

-

– результирующие индикаторы (как итог реализации мер регулирования) (см. табл. 5).

Так, первые две группы индикаторов характеризуют комплементарные (обеспечивающие) процессы по отношению к результатам, характеризуемым последней группой индикаторов. Последние две группы индикаторов являются основой построения удельных показателей.

Иллюстрируя актуальное, согласно, значение последних двух групп индикаторов по ОЭЗ приморской зоны России, отметим значимость и наглядность статистической оценки (вне интегральных индикаторов) деятельности ОЭЗ, непосредственно связанных с приморским положением (см. табл. 5).

При принятом (одном из возможных) варианте интеграции показателей затрат и соотнесении их с достигнутыми результатами деятельности «приморских» ОЭЗ можно сделать заключение о положении зон на разных концах спектра эффективности. Так, ОЭЗ Усть-Луга и Оля демонстрируют схожие, но разные по природе околонулевые параметры и «выбросы» по ряду из них. Тогда как за весь период деятельности ОЭЗ Лотос и Санкт-Петербург позволяют сопоставить их показатели (см. табл. 5), и параметры условной «стоимости» таких результатов. Так, «стоимость» созданного рабочего места в ОЭЗ Лотос можно условно оценить в 3,5 млн руб., в Санкт-Петербурге – в 4,6 млн руб. В то же время для получения 1 руб. выручки от продажи товаров, выполнения работ израсходованных средств ОЭЗ Лотос потребовалось 15 коп. затрат, в Санкт-Петербурге – 9 коп.; 1 руб. уплаченных налогов соотносился с 15,7 руб. расходов в Оля и с 0,66 коп. расходов в Санкт-Петербурге; объем израсходованных средств на 1 руб. страховых взносов в Оля составил 1,7 руб., в Санкт-Петербурге – 3 рубля.

Представленный формат оценки – один из возможных при анализе эффективности, понимая под последней значимость и «стоимость» результатов для широкого круга акторов за пределами собственно ведомственной системы управления процессами. Анали- тическая функция достижимой на основе такого подхода иерархизации инструментов регулирования состоит в возможности количественной оценки эффективности инструментария независимо от региона его реализации, отраслевого или межотраслевого характера. Практическая функция предложенного подхода применительно к МХК РФ, с учетом его уникального положения (что демонстрирует число отраслевых Госпрограмм и число территорий реализации пространственных инструментов стимулирования в приморских регионах) состоит в объективизации расходов в рамках бюджетной системы РФ и концентрации ограниченных ресурсов на наиболее эффективных направлениях.

Таблица 5. Индикаторы эффективности ОЭЗ, локализованных в приморских регионах

РФ, нарастающим итогом за период сначала функционирования

Table 5. Indicators of SEZ efficiency localized in the coastal regions of the Russian Federation, cumulative total for all the periods

|

Индикаторы |

Лотос (ППТ) |

Усть-Луга (ППТ) |

Санкт-Петербург (ТВТ) |

Оля (ПОЭЗ) |

|

Результирующие индикаторы |

||||

|

Количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ резидентами и управляющими компаниями (УК), ед. |

476 |

2 |

6 572 |

29 |

|

Объем инвестиций резидентов ОЭЗ на территории ОЭЗ, млн руб. |

3 730,5 |

0 |

85 424,1 |

244,4 |

|

Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом НДС, акцизов и сумма доходов, млн руб. |

10 923,5 |

0 |

318 167,0 |

0 |

|

Объем выручки резидентов ОЭЗ, полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых услуг, млн руб. |

21,9 |

0 |

17 567,9 |

0 |

|

Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы РФ, за вычетом объема НДС, фактически возмещенного резидентам и УК, млн руб. |

106,2 |

0 |

45 708,6 |

-13,0 |

|

Объем таможенных платежей, всего, млн руб. |

221,0 |

0 |

16 526,2 |

0 |

|

Объем страховых взносов, уплаченных резидентами ОЭЗ и УК, млн руб. |

957,8 |

0 |

9 953,0 |

4,7 |

|

Индикаторы обеспечивающих финансово-регуляторных процессов |

||||

|

Объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на создание инфраструктуры ОЭЗ, млн руб. |

500,0 |

0 |

5 488,4 |

0 |

|

Объем израсходованных средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов, направленных на создание инфраструктуры ОЭЗ, млн руб. |

397,5 |

0 |

13 016,0 |

19,1 |

|

Объем средств УК, вложенных в создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн руб. |

138,3 |

0 |

2 616,3 |

165,6 |

|

Объем используемых резидентами налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн руб. |

13,9 |

0 |

1 025,9 |

0 |

|

Объем используемых резидентами льгот по уплате таможенных платежей, млн руб. |

372,9 |

0 |

3 074,4 |

0 |

|

Объем используемых резидентами льгот по уплате страховых взносов, млн руб. |

0 |

0 |

1 452,3 |

0 |

|

Объем используемых резидентами налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ и местный бюджет, млн руб. |

243,6 |

0 |

3 303,8 |

0 |

|

Итого израсходованных средств резидентами и УК и налоговых и таможенных льгот, млн руб. |

1 666,2 |

0 |

29 977,1 |

184,7 |

|

Удельные показатели |

||||

|

Объем израсходованных средств и полученных льгот, млн руб. / количество созданных рабочих мест, ед. |

3,5 |

– |

4,6 |

6,4 |

Примечание. Составлено по: [Отчет ...].

Окончание таблицы 5

Выводы

End of Table 5

|

Индикаторы |

Лотос (ППТ) |

Усть-Луга (ППТ) |

Санкт-Петербург (ТВТ) |

Оля (ПОЭЗ) |

|

Удельные показатели |

||||

|

Объем израсходованных средств и полученных льгот, млн руб. / Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, млн руб. |

0,15 |

– |

0,09 |

– |

|

Объем израсходованных средств и полученных льгот, млн руб. / Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы РФ, млн руб. |

15,7 |

– |

0,66 |

– |

|

Объем израсходованных средств и полученных льгот, млн руб. / Объем страховых взносов, млн руб. |

1,7 |

– |

3,0 |

39,3 |

Список литературы Методический подход к иерархизации мер государственного регулирования (на примере морехозяйственного комплекса)

- Белогорцева, Ю. А. Методические аспекты оценки эффективности государственных программ / Ю. А. Белогорцева // Вестник Евразийской науки. – 2018. – Т. 10, № 3. – 8 с.

- Бычкова, Л. В. Теоретические аспекты анализа эффективности государственного управления / Л. В. Бычкова, В. В. Коварда // Наука и мир. – 2014. – № 11-1 (15). – С. 103–108.

- Гонтарь, Н. В. Морехозяйственный комплекс России: организационно-институциональные проблемы реализации мер развития (на примере государственных программ) / Н. В. Гонтарь // Экономико-управленческий конгресс: сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. мероприятия. – Белгород, 2020. – С. 104–109.

- Гонтарь, Н. В. Экономические связи морских «опорных баз» России: приоритеты формирования и механизмы активизации / Н. В. Гонтарь // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 10. – С. 25–31. – DOI: 10.17513/fr.43104

- Грузооборот морских портов России // Ассоциация морских портов России. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.morport.com/rus/news?page=8. – Загл. с экрана.

- Дружинин, А. Г. Федеральная поддержка ведущих приморских регионов: бюджетные приоритеты и специальные режимы развития / А. Г. Дружинин, Н. В. Гонтарь // Тихоокеанская география. – 2021. – № 4 (8). – С. 59–71. – DOI: 10.35735/26870509_2021_8_5

- Направления госпрограмм // Портал Госпрограмм РФ. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://programs.gov.ru/Portal/home. – Загл. с экрана.

- Новиков, Д. А. Структура теории управления социально-экономическими системами / Д. А. Новиков // Управление большими системами: сб. тр. – 2009. – № 24. – С. 216–258.

- Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2022 год и за период с начала функционирования особых экономических зон. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/cbb3dd2a3836539769b9a50284bd2888/otchet_oez_2022.pdf. – Загл. с экрана.

- Оценка регулирующего воздействия. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/investklimat/ocenka_reguliruyushchego_vozdeystviya/. – Загл. с экрана.

- Поддержка бизнеса. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://erdc.ru/supports/. – Загл. с экрана.

- Правила формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства РФ № 752 от 15.05.2023 г. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447339/. – Загл. с экрана.

- Приоритетные направления / Министерство экономического развития Российской Федерции. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/. – Загл. с экрана.

- Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М.: [б. и.], 2022. – 1122 с.

- Соколов, И. А. Доклад «Методологические подходы к оценке эффективности бюджетных расходов, в том числе государственных программ» / И. А. Соколов // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2014. – № 2 (20). – С. 7–10.

- Социально-экономическое развитие приморских территорий европейской части России: факторы, тренды, модели / А. Г. Дружинин [и др.]. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2016. – 236 с.

- Трансграничное кластерообразование в приморских зонах европейской части России: факторы, модели, экономические и экистические эффекты / А. Г. Дружинин [и др.]. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2017. – 367 с.

- Шаш, Н. Н. Управление эффективностью государственных программ: методологические основы разработки программного бюджета / Н. Н. Шаш // Управленец. – 2015. – № 1 (53). – С. 4–15.

- Южаков В. Как оценить результативность реализации государственных программ: вопросы методологии / В. Южаков, Е. Добролюбова, О. Александров // Экономическая политика. – 2015. – Т. 10, № 6. – С. 79–98.

- FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2019/FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l’aquaculture 2019 // Estadísticas de pesca y acuicultura 2019. – Rome: FAO, 2021. – DOI: http://dx.doi.org/10.4060/cb7874t

- Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat: 29th Session of the Committee 15–16 April 2004 // OECD. – Electonic text data. – Mode of access: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258430.pdf. – Title from screen.

- UNCTAD Data Center. – Electronic text data. – Mode of access: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/repor tFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en. – Title from screen.