Методический подход к интерпретации результатов мониторинга социально-экономического развития регионов

Автор: Князев С.О.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-1 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106010

IDR: 140106010

Текст статьи Методический подход к интерпретации результатов мониторинга социально-экономического развития регионов

На основании уточненной системы аналитических показателей мониторинга и проведенном исследовании научных методов экономического анализа предлагается комплексный механизм анализа данных мониторинга социально-экономического развития регионов, который должен включать 5 ключевых этапов, увязывающих в единый процесс сбор информации, представление ее в форматах, удобных для анализа, проведение необходимых расчетов и оценку социально-экономического развития регионов, определение основных тенденций, сравнительной эффективности и качественных сдвигов в региональном развитии и использование аналитических методов для анализа выявленных закономерностей и причин, обусловивших их появление. Блок-схема комплексного анализа данных мониторинга социальноэкономического развития регионов Российской Федерации представлена на рисунке 1.

Все блоки комплексного анализа мониторинга социально-экономического развития регионов должны быть функционально связаны. Результаты расчетов будут объединяться в блоке выходных параметров, и представляться в заданном формате.

На первом этапе осуществляется сбор и подготовка исходной информации для анализа, к которой в первую очередь относятся базовые показатели и качественные характеристики основных направлений социально-экономического развития регионов. Все показатели взаимосвязаны, составляют единое целое и позволяют проводить комплексный анализ социально-экономического развития в полном объеме и по всем направлениям.

Информация представляется в форматах стандартных расчетноаналитических таблиц, формируемых на основе показателей форм отчетов, направляемых региональными экономическими органами в Минэкономразвития России. Приведение данных к единому формату и использование расчетноаналитических таблиц в процессе деятельности позволяет проследить основные показатели социально-экономического развития регионов в динамике, провести необходимые сравнительные сопоставления и выявить основные тенденции. На первом этапе осуществляется формально-логический контроль информации, уточнение и корректировка исходных показателей и разделение их по подсистемам в зависимости от направлений анализа.

Второй этап предусматривает проведение расчетных операций в каждой группе показателей, в результате которых определяются показатели-индикаторы и дается оценка основных направлений социально-экономического развития регионов.

Исходные данные, полученные на первом этапе группируются по основным подсистемам региона в соответствии с назначением, на их основе рассчитываются интегральные показатели состояния подсистем региона.

1. Формирование исходной информации

Показатели для оценки эффективности

Основные направления анализа экономики и социальной сферы

Показатели для оценки текущего состояния реформ

Уровень жизни населения

Экологическая обстановка

Демографическа я ситуация

Ситуация на рынке труда

Развитие рыночных

Уровень развития

Финансовое положение

2. Получение расчетной информации

3. Анализ полученных данных

Методы анализа и оперативного

|

Сравнительный анализ |

Факторный анализ |

|

Экспертный анализ |

Экстраполяция |

|

Регрессионный метод |

Экспертная оценка |

4. Подведение итогов анализа

5. Подготовка соответствующих решений

Рис. 1. Схема анализа данных мониторинга

Таблица 1 - Расчет интегральных показателей социальноэкономического развития региона

|

Основные подсистемы |

Единичные показатели |

Нормативнооценочные интервалы |

Интегральные показатели (интервалы) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1. Подсистема индивидуального развития |

1.1 Уровень грамотности взрослого населения ( X п) |

0-100% |

1. Индикатор образованности, I j |

|

1.2 Неохват воспитанников дошкольными образовательными учреждениями ( X 2) |

0-100% |

||

|

2. Подсистема социального развития |

2.1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении ( X 21 ) |

25-85 лет |

2. Индикатор жизненности, I |

|

2.2 Младенческая смертность ( X 22) |

0-32 на 1000 живорожденных |

||

|

2.3 Преступность несовершеннолетних ( X 2з ) |

0-100% |

||

|

3. Подсистема экономического развития |

3.1 ВРП на душу населения (по отношению к среднероссийскому показателю) ( X 3 J |

0-100% |

3. Индикатор материальной обеспеченности, I з |

|

3.2 Уровень зарегистрированной безработицы ( х з2) |

0-100% экономически активного населения |

||

|

3.3 Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) ( X зз ) |

1-0 |

||

|

3.4 Расходы на покупку продуктов для домашнего питания ( X 34 ) |

0-30% от общих расходов |

||

|

4. Подсистема жизнеобеспечения |

Доля жилой площади, оборудованной: 4.1 Водопроводом ( X 4 J |

0-100% |

4. Индикатор комфортности жилищ, I |

|

4.2 Водоотведением (канализацией) ( X 4 2) |

0-100% |

|

4.3 Газом (сетевым, сжиженным) ( Л ' 3) |

0-100% |

||

|

4.4 Обеспеченность квартирными телефонами ( Х 44) |

0-100 единиц на 100 жителей |

||

|

5. Подсистема природно-ресурсная |

5.1 Объем оборотной и последовательно используемой воды на производственные нужды ( х 51) |

0-100% от общего объема водопотребления |

5. Индикатор экологической безопасности, 1 5 |

|

5.2 Доля уловленных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников ( Х 52) |

0-100% |

||

|

5.3 Использование (утилизация) загрязняющих веществ ( Х 53 ) |

0-100% от общего количества уловленных загрязняющих веществ |

||

|

5.4 Доля рекультивированных земель ( Х 54 ) |

0-100% от нарушенных земель |

В подсистему 1 «Индивидуального развития» отобраны показатели:

-

- «Уровень грамотности взрослого населения, %», который включен в алгоритм расчета индекса потенциала человеческого развития и является одним из базовых в международном сравнении;

-

- «Неохват воспитанников дошкольными образовательными учреждениями, %» - один из важнейших на современном этапе развития регионов и государства в целом показатель, который оказывает значительное негативное воздействие на проводимую в Российской Федерации демографическую политику.

В подсистему 2 «Социального развития» включены показатели:

-

- «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» - среднее число лет, которое предстоит прожить дожившему до возраста х лет, при условии, что на протяжении предстоящей ему жизни сохраниться повозрастная смертность данного календарного периода. Базовый показатель индекса потенциала человеческого развития;

-

- «Младенческая смертность, на 1000 живорожденных» - смертность детей в возрасте до года. Младенческая смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ, относится к числу ведущих индикаторов не только здоровья населения, но и в целом уровня жизни, а также качества работы

системы здравоохранения. Ее сокращение является существенным источником роста продолжительности жизни населения;

-

- «Преступность несовершеннолетних, %» - характеризует социальную напряженность в обществе, его моральное здоровье. Показатель опосредованно характеризует уровень обеспеченности и доступности для всех слоев населения детско-юношеских спортивных, культурно-массовых, досуговых и развивающих учреждений.

Подсистему 3 «Экономического развития» характеризуют показатели:

-

- «ВРП на душу населения (по отношению к среднероссийскому показателю), %» - обобщающий показатель, характеризующий уровень экономического развития региона в целом;

-

- «Уровень зарегистрированной безработицы, %» - отношение числа безработных к численности экономически активного населения. Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 10-72 лет (в России 15-72 лет) признаётся безработным, если на критическую неделю обследования населения по проблемам занятости он одновременно:

-

- не имел работы;

-

- искал работу;

-

- был готов приступить к работе.

Показатели безработицы и уровня экономического развития региона взаимосвязаны. Высокий уровень безработицы обуславливает недополученный выпуск продукции в результате неполного использования совокупной рабочей силы.

К издержкам безработицы также отнестсятся:

-

- сокращение доходной части регионального бюджета в результате уменьшения налоговых поступлений и снижения выручки от реализации благ;

-

- прямые потери в личных располагаемых доходах и снижение уровня жизни лиц, ставших безработными, и членов их семей;

-

- рост затрат общества на защиту работников от потерь, вызванных безработицей: выплату пособий, реализацию программ по стимулированию роста занятости, профессиональную переподготовку и трудоустройство безработных и т.д.

-

- «Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)» -статистический показатель, свидетельствующий о степени расслоения общества (страны или региона) по отношению к какому-либо изучаемому признаку. При анализе современных социально - экономических условий наиболее часто рассчитывается по уровню годового дохода.

Таким образом, это макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны.

К основным преимуществам коэффициента Джини можно отнести следующее:

-

- позволяет сравнивать распределение признака в совокупностях с различным числом единиц (например, регионы с разной численностью населения).

-

- дополняет данные о ВВП и среднедушевом доходе. Служит своеобразной поправкой этих показателей.

-

- может быть использован для сравнения распределения признака (дохода) между различными совокупностями (например, разными регионами, странами). При этом нет зависимости от масштаба экономики сравниваемых объектов.

-

- может быть использован для сравнения распределения признака (дохода) по разным группам населения (например, коэффициент Джини для сельского населения и коэффициент Джини для городского населения).

-

- позволяет отслеживать динамику неравномерности распределения признака (дохода) в совокупности на разных этапах.

-

- анонимность — одно из главных преимуществ коэффициента Джини. Нет необходимости знать, кто имеет какие доходы персонально.

В тоже время, существует и ряд недостатков использования коэффициента Джини:

-

- коэффициент Джини не учитывает источник дохода, то есть для определенной локации (страны, региона и т. п.) коэффициент Джини может быть довольно низким, но при этом какая-то часть населения свой доход обеспечивает за счет непосильного труда, а другая — за счет собственности.

-

- расчет коэффициента Джини при исследовании неравномерности распределения доходов среди населения базируется только на денежных доходах, меж тем доходы могут быть получены и в натуральном виде (СНС-93);

-

- «Расходы на покупку продуктов для домашнего питания, %» - анализ структуры потребительских расходов свидетельствует об уровне жизни населения данного региона. Если более 30 % совокупных расходов приходится на продукты питания, то можно с полной уверенностью говорить о низком уровне жизни населения.

Подсистема 4 «Жизнеобеспечение» представлена пятью показателями, характеризующими бытовые условия жизни населения. Высокая доля неблагоустроенного жилья свидетельствует с одной стороны о низком уровне жизни населения (нехватка средств на благоустройство жилищ), с другой - о нежелании органов местной власти и управления проводить социальную политику, направленную на улучшение жизни граждан.

Подсистема 5 «Природно-ресурсная». Современный образ жизни и способ хозяйствования связаны с технологиями, имеющими часто нежелательные побочные эффекты, негативные воздействия которых на природную среду различны и могут быть соответственно охарактеризованы различным образом с применением различных статистических показателей. Система таких показателей должна строиться в соответствии со сложившейся региональной специализацией. Для Курской области были отобраны для проведения пробных расчетов четыре показателя, характеризующие эффективность природоохранных мероприятий.

С целью выявления закономерностей социально-экономического развития, показатели, принадлежащие к определенному моменту времени, разделены на два вида - позитивные и негативные. Это позволит при необходимости определить степень влияния тех или иных явлений на социально-экономическое процессы, в дальнейшем произвести факторный анализ по каждому виду показателей (позитивных или негативных).

Приведение показателей к единому масштабу осуществлено путем стандартизации значений, что позволило перейти к безразмерным величинам.

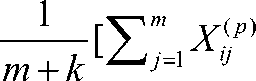

Обобщающий показатель найден из стандартизованных значений по формуле (1):

Ii =

+ 2 k Л1 — X j ^ ,

где I j - интегральный показатель i -го объекта;

-

m - число позитивных показателей;

-

к - число негативных показателей;

X j ) - стандартизированное значение j - го позитивного показателя для i - го объекта;

( п )

X ij - стандартизированное значение j - го негативного показателя для i - го объекта.

Преимуществом такого подхода является возможность отражения фактических расстояний от объекта исследования до точки устранения проблемы, возникающей при стандартизации исходных данных обычными методами. В целях уменьшения диапазона различий величин допускается применение логарифмирования значений показателей в приведенной формуле, что уменьшает влияние на расчетный показатель.

После оценки основных направлений социально-экономического развития регионов на основе показателей-индикаторов, начинается следующий третий этап анализа, основная цель которого - осуществление развернутого анализа текущей социально-экономической ситуации в регионах и оценка хода реформирования экономики и социальной сферы за рассматриваемый период времени с использованием таких аналитических методов, как сравнительный анализ (сравнение с прогнозом, с предшествующими периодами, метод региональной ассиметрии показателей по отношению к их среднероссийским величинам); факторный анализ для определения причин выявленных отклонений; экспертный анализ для оценки эффективности проводимой региональной политики; оперативный прогноз на основе использования комбинации методов экстраполяции трендов, регрессионного метода и методов экспертных оценок.

Сравнение показателей мониторинга социально-экономического развития по региону с их среднероссийскими значениями предлагается проводить для базовых показателей и показателей-индикаторов.

Сравнительный метод анализа показателей-индикаторов по региону с их среднероссийскими значениями предлагается использовать для оценки темпов экономического развития, финансового положения, внешнеэкономических и межрегиональных связей, уровня жизни населения, ситуации на рынке труда, демографической ситуации региона по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. С помощью результатов этого анализа осуществляются группировки регионов по каждому показателю-индикатору, на основе которых дается оценка социально-экономического развития для каждой группы регионов с последующими выводами о текущем развитии Российской Федерации в территориальном разрезе и необходимыми предложениями.

Сравнение базовых показателей мониторинга с их среднероссийскими значениями позволяет определить размер социально-экономических асимметрий (отклонений) по каждому показателю.

С помощью результатов данного метода сравнительного анализа осуществляются группировки регионов по. каждому показателю, на основе которых дается оценка социально-экономического развития для каждой группы регионов с последующими выводами о текущем развитии Российской Федерации в региональном разрезе.

Определение причин положительных или отрицательных тенденций в региональном развитии, которые были обнаружены в результате проведения сравнительного анализа, является одной из задач мониторинга социальноэкономического развития.

На четвертом этапе осуществляется обобщение результатов анализа. Формируются выходные формы в виде группировочных таблиц в необходимых разрезах, проводится расчет интегральных показателей, позволяющих определить относительную значимость (рейтинг) конкретных регионов с точки зрения их уровня социального развития и уровня экономической эффективности, а также потенциальных возможностей и государственных приоритетов, как основы принятия решений при формировании государственной политики в отношении регионов.

На пятом, заключительном этапе механизма анализа данных мониторинга социально-экономического развития регионов предусматривается использование результатов анализа в целях формирования государственной региональной политики в отношении регионов Российской Федерации; при подготовке мер по совершенствованию законодательной базы и механизма государственного регулирования регионального развития; а также в процесс принятия решений по оказанию адресной государственной поддержки депрессивных регионов.

После выполнения конкретных мер по улучшению или стабилизации социально-экономической ситуации базовые показатели и характеристики основных направлений регионального развития изменяются, и формируется новая информационная база мониторинга.

Предложенные методы анализа и оперативного прогноза показателей мониторинга ориентированы на проведение комплексного анализа, увязывающего в единое целое актуальные для оценки социальноэкономического развития регионов направления: сравнительный анализ по сравнению с предшествующим периодом данного года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; сравнительный анализ фактических данных с результатами оперативного прогноза; сравнительный анализ социально-экономического показателя по региону с его среднероссийским значением; индексно-факторный анализ причин значительных положительных и отрицательных отклонений социально-экономического развития регионов; оперативный прогноз для получения своевременной аналитической информации.

Основной акцент поставлен на использовании современных аналитических методов, позволяющих анализировать динамику показателей, проводить сравнительные межрегиональные сопоставления, определять причины успешного или слабого социально-экономического развития регионов, осуществлять группировки для ранжирования регионов по величине базовых показателей, качественных характеристик и интегральных показателей.

Предлагаемый подход к организации механизма анализа данных мониторинга социально-экономического развития регионов значительно повысит качество аналитических материалов и будет способствовать осуществлению эффективной региональной политики.