Методический подход к оценке влияния инфраструктурной обеспеченности на социально-экономическое развитие российских регионов

Автор: Игнатьева Елена Дмитриевна, Мариев Олег Святославович, Серкова Алла Евгеньевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.14, 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определяется необходимостью мониторинга оценки обеспеченности инфраструктурой российских регионов и ее влияния на социально-экономическое развитие. Обоснование направлений инфраструктурного обустройства, обусловленное потребностями экономики и населения, предполагает разработку соответствующего инструментария. Целью данного исследования является обоснование методического подхода к анализу влияния инфраструктуры на социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации. Приводится система статических и динамических индикаторов для оценки состояния и динамики инфраструктурной обеспеченности регионов исходя из структурно-функционального содержания инфраструктуры. Это предполагает комплексную оценку влияния каждого элемента инфраструктуры (производственная, финансовая, социальная) в отдельности и во взаимосвязи друг с другом. Предложен инструментарий определения уровня обеспеченности регионов России отдельными видами инфраструктуры для построения рейтингов регионов, а также их сопоставления с показателями социально-экономического развития региональных экономических систем. Представлены результаты эконометрического анализа влияния инфраструктурных факторов на региональное развитие, а также кластеризации регионов России на основе сводных и интегральных показателей инфраструктурной обеспеченности с использованием метода k-средних. На основе результатов данного анализа рассмотрен ряд направлений улучшения инфраструктурной обеспеченности российских регионов. В числе наиболее актуальных направлений предложены преодоление межрегиональных различий в обеспечении объектами инфраструктуры, увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры, в том числе за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства с учетом российского и зарубежного опыта. Использование результатов исследования позволит повысить обоснованность управленческих решений по развитию инфраструктуры как на федеральном, так и региональном уровнях. В качестве перспектив дальнейших исследований определен мониторинг на основе предложенных статических и динамических показателей динамики инфраструктурного развития регионов России, в которых реализуются крупные инфраструктурные проекты с целью активизации экономического роста и повышения качества жизни населения регионов России.

Инфраструктура, инфраструктурное обустройство, инфраструктурные проекты, региональная экономика, статические и динамические индикаторы, реальный сектор экономики, качество жизни, государственно-частное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/147245737

IDR: 147245737 | УДК: 332.1,338.1 | DOI: 10.17072/1994-9960-2019-3-434-447

Текст научной статьи Методический подход к оценке влияния инфраструктурной обеспеченности на социально-экономическое развитие российских регионов

Инфраструктура влияет на экономику и социальную сферу региона посредством создания наиболее благоприятных условий для развития реального сектора экономики, нормальной жизнедеятельности и повышения качества жизни населения. Для обоснования и разработки направлений инфраструктурного обустройства регионов в соответствии с потребностями экономики и населения необходим мониторинг влияния инфраструктуры на региональное развитие.

В экономической литературе предлагаются различные подходы к анализу и оценке влияния отдельных видов инфра- структуры на региональное развитие [1–4], что необходимо для разработки конкретных направлений и мер по улучшению инфраструктурного обустройства регионов и выявлению на этой основе резервов экономического роста.

Инфраструктура оказывает влияние на все социально-экономические процессы в регионе, создавая условия для развития реального сектора экономики, творческого развития личности и повышения качества жизни населения.

Проблемы инфраструктурного обустройства территорий регионов должны решаться комплексно, поскольку развитие различных видов инфраструктуры – взаи- мосвязанный процесс. Высокий уровень инфраструктурной обеспеченности и сба- лансированность развития разных видов и элементов инфраструктуры обеспечивают сравнительные преимущества регионов в межрегиональном взаимодействии и в глобальном масштабе.

В данном исследовании предложен авторский подход к комплексной оценке влияния разных видов инфраструктуры на региональное развитие, а также к сравнительному анализу инфраструктурной обеспеченности в российских регионах.

Теоретико-методологическая значимость исследования

Методология настоящего исследования основана на рассмотрении структурно- функционального содержания инфраструк- туры, которая определяется ее основными функциями и видами. В числе основных функций инфраструктуры следует выделять экономическую, финансовую, демографическую, социальную, экологическую и другие функции. Реализуя эти функции, инфраструктура влияет на экономику и социальную сферу региона за счет создания наиболее благоприятных условий для регионального развития. Данный тезис выступает в качестве исходной гипотезы исследования. Для детализации этого положения необходимо рассмотреть характер и направления влияния отдельных видов и элементов инфраструктуры на региональное развитие и обосновать соответствующие частные гипотезы [5, с. 573].

В соответствии с основными функциями классифицируем инфраструктуру на производственную (экономическую), финансовую, социальную, экологическую и пр. Производственная инфраструктура представлена такими базовыми отраслями экономики, как транспорт, связь, электроэнергетика, строительство.

Транспорт как одна из крупнейших базовых отраслей экономики и важнейшая составная часть инфраструктуры обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения страны и ее отдельных регионов

[6-8]. Совершенствование развития транспортной инфраструктуры региона обеспечивает ему сравнительно более выгодное положение, а также способствует достижению стратегических и тактических целей социально-экономического развития при оптимальном использовании всех видов региональных ресурсов [1].

Топливно-энергетический комплекс решает такие задачи, как обеспечение предприятий и населения электроэнергией, топливом, наполнение государственного бюджета, обеспечение энергетической и экономической безопасности страны и регионов. Кроме того, положительное влияние комплекса на региональную экономику также достигается за счет пространственных эффектов, которые выходят за рамки отдельных субъектов Российской Федерации [2].

От эффективности функционирования строительного комплекса зависит формирование материальной базы развития производственного комплекса и непроизводственной сферы региона [9; 10]. Строительный комплекс участвует в создании основных фондов и их расширенном воспроизводстве, реализации программ жилищного строительства, обеспечивая тем самым условия для повышения уровня жизни населения [11; 12].

Финансовая инфраструктура создает условия для консолидации финансовых ресурсов, их рационального размещения и использования, создания благоприятного инвестиционного климата в регионе [13– 17]. С институциональной точки зрения инфраструктура представлена финансовыми посредниками (банковские, страховые, трастовые организации, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы, кооперативы), субъектами инфраструктуры, обслуживающими финансовых посредников (валютные и фондовые биржи, регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые организации, консалтинговые и аудиторские фирмы, информационно-аналитические агентства), и субъектами регулирования инфраструктуры (органы государственного регулирования, саморегулируе-

Методический подход к оценке влияния … мые организации, профессиональные ассоциации) [18].

Социальная инфраструктура региона включает здравоохранение, образование и культуру, сферы общественного питания и бытового обслуживания, жилищнокоммунальное хозяйство и другие виды экономической деятельности. Особенность социальной инфраструктуры в отличие от других ее видов заключается в ее социальной природе ( “social” nature ) [19]. Основные цели функционирования социальной инфраструктуры – обеспечение нормальной жизнедеятельности, всестороннее удовлетворение материальных и духовных потребностей, создание условий для расширенного воспроизводства трудового и творческого потенциала населения региона [20]. Таким образом, социальная инфраструктура непосредственно влияет на повышение качества жизни населения региона, а также на развитие реального сектора, поскольку она является главным фактором формирования человеческого капитала, создающего продукты труда [21].

Как отмечают А.М. Кудрявцев и А.А. Тарасенко, для разработки оптимальных управленческих решений и перспективных направлений развития конкретной территории необходима оценка фактического состояния инфраструктуры региона в сравнении с другими регионами [1]. Для получения сравнительных оценок состояния и обеспеченности регионов различными видами и элементами инфраструктуры и анализа ее влияния на региональное развитие необходим выбор соответствующих показателей. Выбор показателей определяется поставленными задачами, целью и временным интервалом исследования. В зависимости от этого рассчитываются частные, групповые или общие, статические или динамические показатели.

Частные показатели отражают обеспеченность региона отдельными элементами инфраструктуры, в то время как групповые (сводные) – отдельными ее видами, а общие (интегральные) – инфраструктурой в целом. Так, в соответствии с видами инфраструктуры можно выделить сводные показатели обеспеченности реги- она экономической, финансовой, социальной и другими видами инфраструктуры. Сводные показатели строятся на основе частных показателей, характеризующих обеспеченность региона элементами того или иного вида инфраструктуры.

Выбор исходных (частных) показателей определяется, как уже отмечалось выше, рассмотрением содержания разных видов инфраструктуры и строится на основе следующих принципов:

-

- комплексность – выбранные показатели должны всесторонне характеризовать состояние инфраструктурного обустройства рассматриваемых регионов в анализируемом периоде;

-

- упорядоченность – показатели структурируются по видам инфраструктуры, соответственно которым выделяются блоки информационной базы;

-

- репрезентативность – достаточность набора показателей при отсутствии их дублирования;

-

- достоверность, обеспечиваемая использованием надежных источников и методов получения информации;

-

- сопоставимость, достигаемая применением единых («сквозных») методик расчета показателей, учетом уровня инфляции и других факторов.

В данном исследовании выбор частных показателей определялся также возможностью получения исходных данных из официальной статистики, что и повлияло на их перечень. Описание показателей, характеризующих обеспеченность региона элементами экономической инфраструктуры, и формирование их перечня было представлено авторами в предыдущих исследованиях [см. 5, с. 574].

Необходимо учитывать перспективность анализа статистических показателей не только в текущем периоде, но и оценки динамики их изменения. С этой целью различают статические показатели, которые отражают состояние инфраструктурной обеспеченности регионов в текущем периоде, и динамические, показывающие их изменение по отношению к базовому периоду. Как статические, так и ди- намические показатели могут быть частными, сводными и интегральными. При появлении дополнительных источников информации и новых исследований круг выбранных показателей может расширяться и уточняться.

В соответствии с вышеизложенным охарактеризуем методы исследования и представим его основные результаты.

Методы исследования и его результаты

Для расчета индикаторов и оценки их влияния на региональное развитие авторами разработаны методические рекомендации, предполагающие выполнение ряда процедур, сгруппированных в блоки. Последовательность реализации этих процедур включает:

-

- формулировку гипотез о характере и направлениях влияния инфраструктуры на социально-экономическое развитие регионов;

-

- выбор исходных показателей и их группировку по видам инфраструктуры, формирование информационной базы;

-

- расчет статических и динамических индикаторов инфраструктурной обеспеченности регионов;

-

- эконометрический анализ влияния инфраструктурных факторов на развитие реального сектора и качество жизни населения;

-

- кластерный анализ регионов для оценки соответствия инфраструктурной обеспеченности развитию реального сектора экономики и потребностям населения;

-

- обоснование направлений инфраструктурного обустройства регионов.

Статические и динамические коэффициенты были получены в результате применения формул нормирования, составления сводных и интегральных показателей по алгоритмам, описанным в предыдущих исследованиях авторов; до процесса кластеризации и конструирования сводных и интегральных оценок значимые индикаторы умножались на весовые коэффициенты, определяемые в результате регрессионного анализа или экспертных оценок, но если допускалась равнозначность анализируемых показателей, значение весового коэффициента принималось за единицу [см. 5, с. 576]. Методические рекомендации были апробированы авторами на примере российских регионов. Исходные данные для эконометрического анализа представлены в виде панели по субъектам Российской Федерации за 1999– 2015 гг., а для расчета статических и динамических индикаторов использовались данные официального сайта и публикаций Федеральной службы государственной статистики за 5 лет (2012–2016 гг.).

Как показали результаты регрессионного анализа, проведенного авторами и представленного в работе [5, с. 575], наиболее значимыми факторами, положительно влияющими на показатель ВРП на душу населения, являются инвестиции в основной капитал и доля выпускников государственных и частных вузов в общей численности населения, что подтверждает высокую значимость сферы образования как фактора социально-экономического развития регионов России.

Показатель плотности автомобиль ных дорог оказал весьма значимое влияние на показатель ВРП на душу населения в отличие от показателя плотности железных дорог. Это объясняется рядом особенностей железнодорожных перевозок – менее гибким графиком доставки грузов по сравнению с автомобильным транспортом, менее выгодными тарифами на железнодорожные перевозки по сравнению с автоперевозками, возможной отдаленностью путей от пунктов доставки грузов, а также более длительными сроками транспортировки.

Рассчитанные индикаторы обеспеченности производственной, финансовой и социальной инфраструктурой послужили основой кластерного анализа и построения типологических группировок российских регионов. Кластерный анализ в данном исследовании был необходим для выявления типичных проблем в инфраструктурном развитии, характерных для тех или иных групп регионов, оценки сбалансированности в развитии разных видов инфраструк- туры в каждом регионе, а также для выявления слабых звеньев и оценки сравнительных преимуществ регионов в социально-экономическом развитии за счет инфраструктурных факторов.

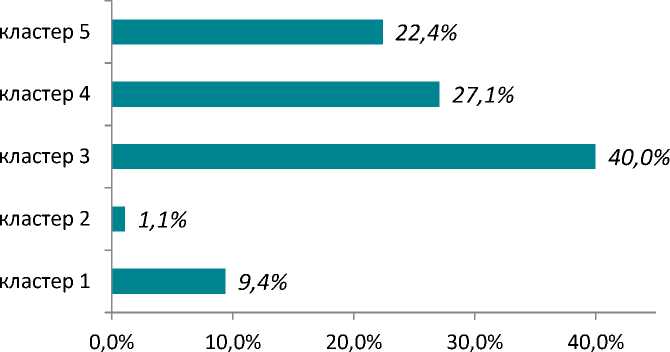

Для классификации регионов Российской Федерации в зависимости от значений сводных показателей обеспеченности их территорий рассмотренными видами инфраструктуры нами был использован метод k-средних. На рисунке показано, как регионы – субъекты Российской Федерации распределились по группам (кластерам) на основе статических показателей (по данным за 2016 г.), а статистические характеристики кластеров приведены в табл. 1.

Распределение российских регионов по группам (кластерам) на основе статических показателей инфраструктурной обеспеченности

На рисунке видно, что регионы распределены на пять групп с разным количеством элементов. В первую группу вошли 8 регионов, в третью – 34, четвертую – 23, пятую – 19. Вторая группа представлена одним субъектом Российской Федерации – г. Москвой. Согласно рисунку распределение регионов по кластерам неравномерно. Так, наибольшую долю в общем числе регионов занимает третья группа (40%), на долю четвертой группы приходится 27,1%, пятой – 22,4%. Доли первой и второй групп составили 9,4% и 1,1% соответственно. Рассмотрим особенности каждой из выделенных групп.

Лидером в инфраструктурном развитии среди российских регионов является Москва (табл. 1). По всем сводным показателям, а также интегральному показателю и объему ВРП на душу населения она превосходит другие российские регионы. Нельзя не отметить безусловное лидерство региона в оснащенности железными дорогами и автодорогами с твердым покрытием, что обеспечило относительно высокий уро- вень сводного показателя развития производственной инфраструктуры.

По средним значениям финансовых показателей к уровню Москвы приближаются регионы пятой группы, в которую входят Ханты-Мансийский, ЯмалоНенецкий и Ненецкий автономные округа, Камчатский край и ряд других регионов с богатыми природными и минеральносырьевыми ресурсами. В данную группу входит также Свердловская область с относительно высокими показателями инфраструктурного развития. Следует отметить существенный разрыв в целом по пятой группе между максимальными и минимальными значениями финансовых показателей, а также уровнями ВРП на душу населения. Относительно высокие значения показателей производственной и финансовой инфраструктуры, а также интегрального показателя характерны для первой группы, в которую вошли, в частности, г. Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Республика Татарстан, Калининградская область и ряд других регионов.

Для третьей группы, в которую вошли Белгородская, Липецкая, Вологодская, Мурманская и Новгородская области, Пермский край и ряд других регионов, характерен средний уровень сводных индикаторов. Самые низкие уровни всех рассмотренных показателей характерны для четвертой группы (Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская рес- публика, Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика, Алтайский край и другие субъекты Российской Федерации). Относительно низкий уровень инфраструктурного обустройства в данных регионах явился сдерживающим фактором для экономического развития и повышения уровня жизни населения. Наиболее низкий уровень ВРП на душу населения характерен именно для данной группы регионов.

Таблица 1

Статистические характеристики групп (кластеров) субъектов Российской Федерации

|

Значения |

Сводные показатели по видам инфраструктуры |

Интегральный показатель |

ВРП на душу населения, руб. |

||

|

Производственная |

Финансовая |

Социальная |

|||

|

Группа 1 (количество – 8) |

|||||

|

Максимум |

0,599 |

0,221 |

0,498 |

0,420 |

712303,6 |

|

Минимум |

0,303 |

0,059 |

0,279 |

0,231 |

300186,2 |

|

Среднее |

0,408 |

0,116 |

0,384 |

0,303 |

457467,0 |

|

Группа 2 (количество – 1) |

|||||

|

Максимум |

0,664 |

0,686 |

0,436 |

0,595 |

1157373,0 |

|

Минимум |

0,664 |

0,686 |

0,436 |

0,595 |

1157373,0 |

|

Среднее |

0,664 |

0,686 |

0,436 |

0,595 |

1157373,0 |

|

Группа 3 (количество – 34) |

|||||

|

Максимум |

0,307 |

0,108 |

0,478 |

0,249 |

560380,2 |

|

Минимум |

0,111 |

0,021 |

0,320 |

0,195 |

178390,3 |

|

Среднее |

0,216 |

0,056 |

0,400 |

0,224 |

327580,3 |

|

Группа 4 (количество – 23) |

|||||

|

Максимум |

0,210 |

0,053 |

0,466 |

0,201 |

371452,0 |

|

Минимум |

0,027 |

0,003 |

0,128 |

0,088 |

106756,6 |

|

Среднее |

0,136 |

0,025 |

0,343 |

0,168 |

211402,8 |

|

Группа 5 (количество – 19) |

|||||

|

Максимум |

0,431 |

0,429 |

0,610 |

0,411 |

5821559,8 |

|

Минимум |

0,169 |

0,063 |

0,374 |

0,238 |

292567,7 |

|

Среднее |

0,258 |

0,143 |

0.488 |

0,296 |

1152625,7 |

Интервалы значений динамических показателей инфраструктурного развития за 2012–2016 гг. приведены в табл. 2. Сравнительно невысокие динамические индикаторы развития производственной инфраструктуры оказались у регионов, где уже достигнутый уровень обеспеченности данным видом инфраструктуры был достаточно высок (например, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми, г. Москва, Свердловская область). И, наоборот, более динамично развивалась производственная инфраструктура в регионах с относительно низкими статическими показателями (например, Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика, Тамбовская область, Бурятия).

Таблица 2

Динамические показатели инфраструктурного развития в субъектах Российской Федерации

|

Значения показателей |

Виды инфраструктуры |

Интегральный показатель |

||

|

Производственная |

Социальная |

Финансовая |

||

|

Максимальное |

2,326 |

1,163 |

4,652 |

2,305 |

|

Минимальное |

0,495 |

0,663 |

0,403 |

0,510 |

Наиболее динамично финансовая инфраструктура развивалась в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Удмуртии. Самая низкая динамика обеспеченности финансовой инфраструктурой наблюдалась в Астраханской области и Карачаево-Черкессии. Невысокие динамические индикаторы развития социальной инфраструктуры при высоких статических оценках были характерны для таких регионов, как Москва, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В то же время более динамично развивалась социальная инфраструктура в ряде регионов с относительно низкими ее уровнями (Чеченская Республика, Северная Осетия, Марий Эл, Тамбовская область). В качестве исключения можно выделить Чукотский автономный округ и Ленинградскую область, для которых были характерны относительно высокие динамические оценки наряду с высокими уровнями обеспеченности данным видом инфраструктуры.

Таким образом, расчет статических и динамических показателей дал основу для сопоставления уровней и динамики обеспеченности регионов различными видами инфраструктуры, что может стать полезной информацией для региональных и федеральных органов управления при обосновании конкретных рекомендаций, разработке и реализации инфраструктурных проектов в различных субъектах Российской Федерации.

Одним из важных направлений разработки и реализации таких проектов является использование механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), которое открывает новые возможности для инвесторов, застройщиков и потребителей за счет соединения потенциалов государства и бизнеса. В России ГЧП имеет значительные перспективы при создании как производственной инфраструктуры (прежде всего – транспортной), так и инфраструктуры социальной сферы. В настоящее время существуют различные модели (механизмы) ГЧП, в том числе концессионные проекты, государственные контракты, аренда (лизинг), совместные предприятия и др.

Строительство железных дорог на основе концессий осуществлялось еще в дореволюционной России, а в настоящее время этот механизм приобретает особую значимость с учетом территориальных масштабов страны и различий в уровнях социально-экономического развития регионов. Наиболее интенсивно проекты ГЧП в транспортной сфере реализуются в Москве и Санкт-Петербурге, что обусловливается преимуществами данных регионов с точки зрения плотности дорог, развития финансовой инфраструктуры и уровня доходов населения [22]. Как отмечает В.В. Мак симов, наиболее привлекательным с точки зрения реализации прогрессивного зарубежного опыта, является инвестирование в строительство автомобильных дорог [23].

Социальная инфраструктура в настоящее время испытывает потребность в инвестиционных ресурсах для внедрения современных методов управления и передовых технологий, повышения объема услуг и качества обслуживания населения. Это касается прежде всего таких отраслей социальной сферы, как образование и здравоохранение. В России существует опыт внедрения механизмов ГЧП в социальной сфере, хотя и на ограниченном круге проектов, среди которых можно отметить проект «Детские сады Томской области», сеть гемодиализных центров – центры по очищению крови в регионах России и ряд других1.

Для расширения масштабов внедрения и повышения эффективности использования механизмов ГЧП в российских регионах необходим анализ зарубежного опыта использования подобных схем финансирования в инфраструктурном обустройстве. Например, в Австралии 10–15% общих инвестиций в инфраструктуру уже к середине 2000-х гг. осуществлялись за счет public-private partnerships ( PPPs ), т. е.

ГЧП. Основная часть этих инвестиций предназначалась для создания экономической инфраструктуры – строительства дорог, мостов, тоннелей, железнодорожных схем и объектов водоснабжения, однако есть примеры создания на этой основе и объектов социальной инфраструктуры. В США и Великобритании механизмы ГЧП активно использовались в жилищном строительстве уже в начале XX в. Вместе с тем использование данных механизмов, хотя и открывает новые возможности для развития инфраструктуры, сопряжено с целым рядом рисков – технических, финансовых, операционных, социальных, а в ряде случаев и с противодействием заинтересованных сторон ( “public opposition to projects” ) [19].

В числе наиболее эффективных инструментов ГЧП зарубежные исследователи выделяют инструменты «опосредованной» оплаты ( “shadow tools” ) , плату за эксплуатационную готовность объектов инфраструктуры и достижение проектной мощности (“availability fee” ) , субсидии (дотации) государства на капитальные вложения ( “capital grants” ), субсидии на поддержание доходов ( “revenue grants” ) и гарантии доходов ( “revenue guarantees” ) . Например, при эксплуатации дорог частному сектору (концессионеру) с помощью “shadow tools” предоставляется полная или частичная плата в зависимости от числа пользователей дорог. С помощью “revenue guarantees” правительство может компенсировать частному сектору падение доходов или трафика. Например, в Испании за счет этого инструмента такая компенсация может составлять до 50% [24].

Для расширения возможностей привлечения инвестиций в создание и развитие объектов инфраструктуры необходимо расширение арсенала финансовых инструментов, в том числе за счет выпуска инфраструктурных облигаций. В российской экономике этот инструмент пока не нашел широкого применения, однако зарубежный опыт позволяет судить о его эффективности. Так, в США в инфраструктурные облигации инвестируются средства пенсионных фондов для финан- сирования инфраструктурных проектов, при этом предпочтение отдается муниципальным займам. В Австралии основным эмитентом инфраструктурных облигаций является государство, при этом держателям облигаций предоставляется возможность в перспективе получать прибыль от реализации проектов, а также налоговые преференции (до 15 лет). Основными эмитентами инфраструктурных облигаций в Индии выступают банки, а в Чили – концессионеры, причем концессионные проекты с использованием инфраструктурных облигаций имеют самые высокие кредитные рейтинги1.

В России были выпущены в обращение инфраструктурные облигации на сумму около 50 млрд руб., эмитентами которых выступали ОАО «Западный скоростной диаметр», ОАО «Главная дорога», ООО «Северо-Западная концессионная компания». По мнению экспертов, потенциальный объем средств пенсионной системы России на развитие инфраструктуры может составить от 3,5 до 7,0 млрд долл. в краткосрочной перспективе с возможностью почти двукратного увеличения в среднесрочной перспективе при наличии работающих механизмов государственночастного партнерства2. Участие государства в качестве эмитента инфраструктурных облигаций гарантирует снижение риска и увеличение инвестиционной привлекательности региональных и муниципальных инфраструктурных проектов3.

Как уже отмечалось, развитие одних видов инфраструктуры обусловливает развитие других ее видов. Одним из ключевых звеньев в улучшении инфраструктурного обустройства регионов является успешное функционирование финансовой инфраструктуры, поскольку важным направлением реализации инвестиционных проектов в сфере производственной и социальной инфраструктуры является при- влечение средств институциональных инвесторов (банки, пенсионные фонды, страховые компании) для финансирования со- здания новых и совершенствования уже существующих объектов.

Заключение

Как показывают результаты проведенного исследования, проблемы инфраструктурно- го обустройства в российских регионах должны решаться комплексно, поскольку развитие инфраструктуры оказывает влияние на все социально-экономические процессы, создавая условия для развития реального сектора экономики, рационального использования материальных и трудовых ресурсов, творческого развития личности, улучшения демографической ситуации и повышения качества жизни населения. Предложенные авторами методические рекомендации дают возможность оценивать влияние инфраструктурных факторов на социально-экономическое развитие, оценивать сравнительные преимущества регионов, связанные с инфраструктурной обеспеченностью их территорий, выявлять сильные и слабые звенья в инфраструктурном развитии.

Предложенный методический подход апробирован на примере субъектов Российской Федерации, что подтверждает его практическую значимость. В результате апробации выявлен ряд проблем в инфраструктурном обустройстве регионов, что позволяет обосновать рекомендации по развитию инфраструктуры. В числе наиболее значимых направлений – преодоление межрегиональных различий в развитии инфраструктуры, увеличение инвестиций в инфраструктуру, что подтверждается результатами корреляционнорегрессионного анализа. Инвестиции необходимы для реализации инфраструктурных проектов, модернизации оборудования, внедрения цифровых технологий в отрасли инфраструктуры. Это создаст стимулы для развития реального сектора, социальной сферы и в конечном итоге позволит повысить качество жизни населения регионов. Особое внимание уделено повышению эффективности инвестиционных проектов за счет активного использования механизмов ГЧП с учетом российского и зарубежного опыта.

Дальнейшие перспективы исследования, по нашему мнению, заключаются в более детальном анализе инфраструктурных факторов и их влияния на социальноэкономическое развитие с выделением слабых звеньев и регионов-лидеров, мониторинге инфраструктурного развития в регионах, где реализуются крупные инфраструктурные проекты на основе предложенных статических и динамических показателей.

Статья подготовлена при поддержке ИЭ УрО РАН в соответствии с планом НИР на 2019– 2020 гг.

Список литературы Методический подход к оценке влияния инфраструктурной обеспеченности на социально-экономическое развитие российских регионов

- Кудрявцев А.М., Тарасенко А.А. Методический подход к оценке развития транспортной инфраструктуры региона // Фундаментальные исследования. 2014. № 6-4. С. 789-793.

- Малый В.И., Гусев В.В. Влияние предприятий энергетики на социально-экономическое развитие и конкурентоспособность региона (на примере Саратовской области) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. Вып. 1 (9). С. 137-153.

- Киселев С.В., Ткачев С.В. Экономико-математическая модель оценки влияния услуг социальной инфраструктуры на экономическое развитие региона // Фундаментальные исследования. 2015. № 8-2. С. 385-391.

- Дубровская Ю.В., Копнинцева Н.М., Поздеева А.Н. Транспортная инфраструктура как фактор экономического роста региона // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 293-296.

- Игнатьева Е.Д., Мариев О.С., Серкова А.Е. Влияние инфраструктурных факторов на развитие реального сектора экономики и качество жизни населения российских регионов // Экономика и предпринимательство. 2018. № 3 (92). С. 573-578.

- Vlahiniс Lenz N., PavliсSkender H., Mirkoviс P.A. The macroeconomic effects of transport infrastructure on economic growth: the case of Central and Eastern EU member states // Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. 2018. Vol. 31, № 1. P. 1953-1964.

- Kyriacou A.P., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagales O. The efficiency of transport infrastructure investment and the role of government quality: An empirical analysis // Transport Policy. 2018. Vol. 74. P. 93-102.

- DOI: 10.1016/j.tranpol.2018.11.017

- Катаева Ю.В. Интегральная оценка уровня развития транспортной инфраструктуры региона // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2013. № 4 (19). С. 66-73.

- Salim W., Negara S.D. Infrastructure development under the Jokowi administration: Progress, Challenges and Policies // Journal of Southeast Asian Economies 2018. Vol. 35, № 3. Р. 386-401.

- De Haan J., Oosterloo S., Schoenmaker D. Financial infrastructures. Financial markets and institutions: A European perspective, 3rd edition. Сambridge University Press, 2015. 528 p.

- Mandell S., Wihelmsson M. Financial infrastructure and house prices // Applied Economics. 2015. Vol. 47 (30). P. 3175-3188.

- DOI: 10.1080/00036846.2015.1013608

- Pagano M.A., Perry D. Financing infrastructure in the 21st century city // Public works management and policy. 2008. Vol. 13. Iss. 1. Р. 22-38.

- Andries A.M., Marcu N., Oprea F., Tofan M. Financial infrastructure and access to finance for European SMEs // Sustainability. 2018. Vol. 10, Iss. 10.

- DOI: 10.3390/su10103400

- Jusko I.O. International competitiveness of banks in the formation of a new financial infrastructure // Europeanresearcher. Series A. 2016. Vol. 112, Iss. 11. Р. 567-580.

- DOI: 10.13187/er.2016.112.567

- Шарков Н.Н. Развитие финансовой инфраструктуры России как необходимое условие обеспечения экономического роста в условиях финансовой глобализации // Финансы и кредит. 2015. № 29. С. 47-60.

- Борщевский Г.А. Создание институциональных условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру: опыт российских регионов // Вопросы экономики. 2019. № 2. С.134-157.

- DOI: 10.32609/0042-8736-2019-2-134-157

- Идрисов Г.И., Пономарев Ю.Ю. Инфраструктурная ипотека в России: возможности и перспективы // Вопросы экономики. 2019. № 2. C. 114-133.

- DOI: 10.32609/0042-8736-2019-2-114-133

- Финансовый рынок и финансово-инвестиционная инфраструктура: монография / под ред. Л.А. Толстолесовой. Новосибирск: СибАК, 2015. 170 с.

- Gilmour T., Wiesel I., Pinnegar S., Loosemore M. Social infrastructure partnerships: a firm rock in a storm? // Journal of Financial Management of Property and Construction. 2010. Vol. 15, № 3. Р. 247-259.

- DOI: 10.1108/13664381011087506

- Roskruge M., Grimes A., McCann P., Poot J. Social capital and regional social infrastructure investment: еvidence from New Zealand // International Regional Science Review. 2011. Vol. 35. № 10-03. Р. 3-25.

- Тихонович Э.А. Влияние социальной инфраструктуры на воспроизводство человеческого капитала // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2012. № 1 (20). С. 22-28.

- Офин В.П. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре // Известия Санкт-Петербургского государственного университета. 2016. № 5(101). С. 50-54.

- Максимов В.В. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 178 с.

- Queiroz C., Vajdic N., Mladenovic G. Public private partnerships in roads and government support: trends in transition and developing economies // Transportation Planning and Technology. 2013. vol. 36, iss. 3, pp. 231-243.

- DOI: 10.1080/03081060.2013.779472