Методический подход к разработке инфраструктуры информационной системы лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи

Автор: Горбачев Дмитрий Владимирович, Преснов Алексей Андреевич, Студянникова Марина Александровна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 2 т.14, 2016 года.

Бесплатный доступ

Предлагается подход к построению инфраструктурных компонентов информационной системы учреждения здравоохранения, основывающийся на существующих потоках данных между участниками лечебно-диагностического процесса. Специфика предлагаемого подхода состоит в построении аналитическо-имитационной модель. Моделирование в данном случае дает необходимую для объективных расчетов информацию о нагрузках на узлы инфраструктуры.

Лечебно-диагностический процесс, информационное взаимодействие, уровневая архитектура системной аналитико-имитационная модели, база показателей и параметров моделирования, реляционная система, блок интеллектуального выбора, модели математических схем

Короткий адрес: https://sciup.org/140191831

IDR: 140191831 | УДК: 004.7 | DOI: 10.18469/ikt.2016.14.2.16

Текст научной статьи Методический подход к разработке инфраструктуры информационной системы лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи

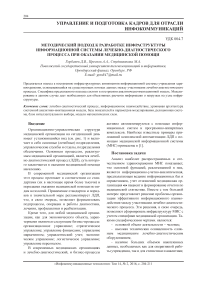

Организационно-управленческая структура медицинской организации на сегодняшний день имеет установившийся вид (см. рис. 1) и включает в себя основные (лечебные) подразделения, управленческие службы и отделы, подразделения обеспечения. Основным процессом, реализуемым медицинской организацией, является лечебно-диагностический процесс (ЛДП), суть которого заключается в оказании медицинской помощи населению.

В современной медицинской организации этот процесс протекает в соответствии со стандартами (их в настоящее время более тысячи) и порядками оказания медицинской помощи по видам нозологий. Применение стандартов и порядков в значительной мере регламентирует ЛДП, что, в свою очередь, позволяет формализовать подпроцессы, операции и работы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.

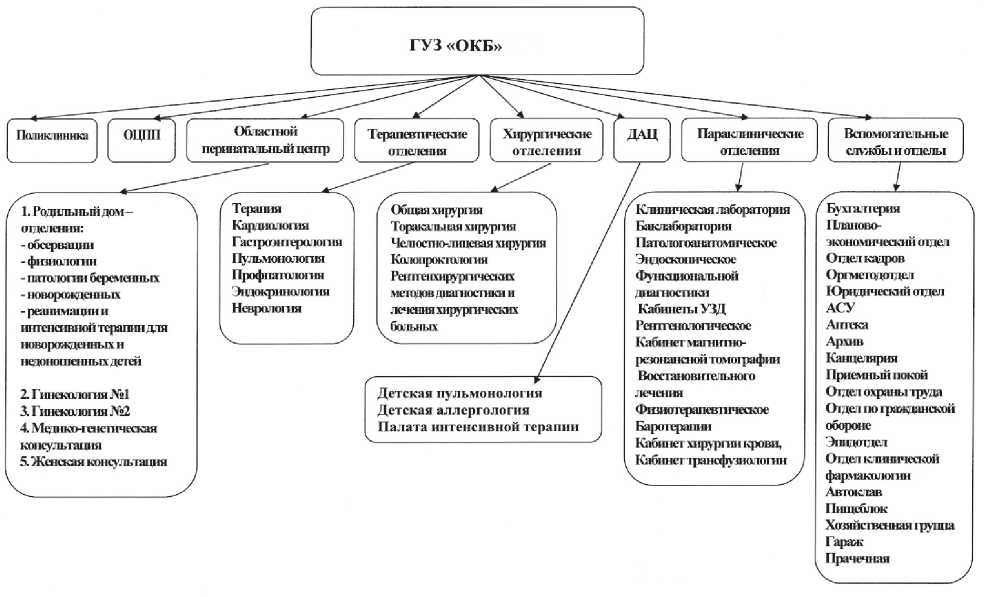

Кроме того, для любой медицинской организации, как для экономического объекта, характерными являются следующие бизнес-процессы: организационное управление; стратегическое управление; управление финансами; управление маркетингом; управленческий учет; экономическое управление; логистическое управление; управление персоналом.

В современных медицинских организациях и лечебно-диагностический, и бизнес-процессы активно автоматизируются с помощью информационных систем и программно-аппаратных комплексов. Наиболее известные примеры приложений комплексной автоматизации ЛДП с помощью медицинской информационной системы (МИС) приведены в [1].

Постановка задачи

Анализ наиболее распространенных в отечественном здравоохранении МИС показывает, что основной функцией, реализованной в них, является информационно-учетно-аналитическая, предполагающая ведение информационных баз и справочников, учет отношений медицинская организация <-> пациент и формирование отчетов по медицинской статистике. Вместе с тем большой интерес представляет решение проблемы организации эффективного информационного взаимодействия между участниками лечебно-диагностического процесса. Эти решения, в свою очередь, позволяют сформировать инфраструктуру МИС с учетом специфики медицинской организации. Такими специфическими чертами. являются:

-

- основной объект деятельности - человек;

-

- высокая техническая оснащенность сложным медицинским лечебно-диагностическим оборудованием;

-

- наличие больших объемов накопленных данных, необходимых как для оперативной работы учреждения, так и для статистики и аналитики;

-

- требование к открытости медицинской организации, предполагающее активное распространение собственного опыта и использование новых известных передовых достижений медицины в своей деятельности.

Все эти факторы в обязательном порядке должны учитываться при проектировании МИС и, особенно, при создании ее инфраструктуры. Таким образом, задача современного развития МИС заключается в разработке такой методиче- ской платформы проектирования инфраструктуры системы, которая бы наилучшим образом обеспечивала решение задач лечебно-диагностического и бизнес-процессов, а также предоставляла необходимые сервисы в соответствии с социально-экономической спецификой данного объекта. Поскольку наименее формализованным в настоящее время является ЛДП, то в дальнейшем в исследовании проводится разработка моделирующей платформы именно для него.

Клидпгкхкая лаборатория

ОЦПП

Ноликциника

Об,частой перинатальный центр

Вспомогательные I елгжбы и отделы

/^Бу xi aj г дерия

Параклдп отческие отделения

1. Родильный дом-отделения: - обсервации - фдппологии - патологии беременных - новорожденных - реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и ИСКИ IOI1JC1П ДЬIX ДСГСИ

2. Гид миология №1

3. Гиддекология №2

4. Мутико-геиешческая кдидсультапия

5. Женская консультация

Планово-

Адгдека

Архив

Канцелярия

Приемный покой Оддел охраны труда Отдел по । ражданской обороне Эдддддощсл

Отдел клинической фармаколо! ин Автоклав

Пищеблок

Хозяйсдвснная д руппа

Гараж

Прачечная

Терапия Кардиоло! ия Гастроод г дерология Пульмонология Проф । дапхжи ин ЭД Д' ДОДфИД КХЧО1 ии Нев^мхюпдя

Баклаборагордддд Пягатогоанадохптческое Эд ддоскоддим ескос Футдкциональддой диагностики КабдшедыУЗД Редпгеиатопдческое Кабшдстмапптдо-резоддаиеддой таиотрафии Восспу до вд петы дого эконохпрдсскддй отдел

Отдел кадров Оргмедододдел Юрцддрдсскдвд отдел АСУ

Обида» хирурдия Торакхтыдая хирурдия Челюстио-.ишсвая xiqnpniH Колоддроктилодия Редгддеддхирурдчдческих методов дддапюстики и лечедпш хирурппсских батыдьдх

Фдвиодерапевцдческое

Бародсрапдпд

Кабинет хирургии крови, Кабинет трансфуядатоппд

ГУЗ«ОКБ»

ДАЦ

Хирургические отделения

Терапевтические отделения

Детская пульмонология

Детская аллергология

Палата иитеддсивной терапии

Рис. 1. Организационная структура Областной клинической больницы (вариант)

Решение задачи

Решение поставленной задачи выполняется в соответствии со следующей шестиуровневой моделью.

-

1. Разработка вербальных моделей ЛДП – обеспечивается понимание масштаба системы (медицинской организации), характера внутренних и внешних взаимосвязей.

-

2. Разработка типовых алгоритмов основных операций ЛДП – позволяет перейти к решению задач локальной формализации процессов с помощью типовых математических схем моделирования.

-

3. Разработка типовых формальных моделей, описывающих ЛДП и позволяющих получать оценки качественных характеристик.

-

4. Разработка способа интерпретации информационных взаимосвязей модельных объектов

-

5. Формирование технических требований к элементам инфраструктуры с учетом интенсивности и объема информационного потока и специфики данных в этом потоке.

-

6. Решение задачи проектирования как задачи комплектования инфраструктуры МИС оборудованием с необходимыми функциональными характеристиками и наименьшей стоимостью.

и реальных объектов участников информационного обмена в целях получения количественных оценок параметров связей.

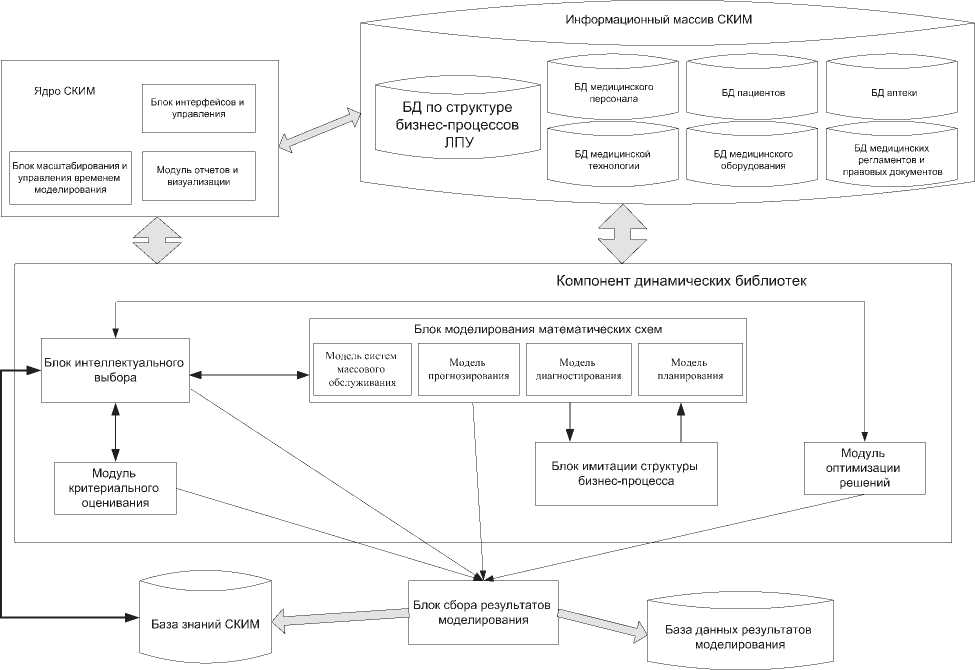

Концептуальная основа построения архитектуры системной аналитико-имитационная модели (АИМ) процессов медицинской организации была заложена при выполнении исследования [2]. В соответствии с введенным математическим формализмом основополагающим принципом при построении АИМ является блочно-мо- дульный принцип, отличительной особенностью которого является то, что каждый модуль представляет собой модель ЛДП, а объединение отдельных модулей в единую систему осуществляется посредством операторов сопряжения, определяемых в терминах алгебраической модели. Структурно-функциональная схема АИМ по лечебно-диагностическому процессу медицинской организации приведена на рис. 2.

Из схемы на рис. 2 видно, что модель представляет собой «четырехместную конструк- цию», компонентами которой являются субъект; задача, решаемая субъектом; объект-оригинал и язык описания или способ воспроизведения модели. Особую роль в структуре обобщенной модели играет решаемая субъектом задача. Вне контекста задачи или класса задач понятие модели не имеет смысла. Паре «задача-объект» тоже соответствует множество моделей, содержащих в принципе одну и ту же информацию, но различающихся формами ее представления или воспроизведения.

Исходные данные моделирования

Подсистемы медицинской организации

Учетно-финансовая

Модель пациента

Аптечно-складская

Организационноуправленческая

Нормативноправовая

Ситуационная модель

Медикотехнологическая

Результаты моделирования: характеристики бизнес- и лечебно-диагностических процессов

Рис. 2. Структурно-функциональная схема АИМ

Оценка эффективности процессов

Рекомендации и предложения

Анализ и оценка задач управления

Формирование области решений

Принятие решений

Модель, по определению, является лишь относительным, приближенным подобием объекта-оригинала и в информационном отношении всегда беднее последнего. Частным, но весьма важным для развитых в теоретическом отношении научных и технических дисциплин является случай, когда роль объекта-моделирования в исследовательской или прикладной задаче играет не фрагмент реального мира, рассматриваемый непосредственно, а некая идеальная конструк- ция, то есть другая модель, рассматриваемая как практически достоверная. Подобное вторичное, а в общем случае n-кратное, моделирование может осуществляться теоретическими методами с последующей проверкой получаемых результатов по экспериментальным данным. Возможность создания модели, адекватно отражающей функционирование бизнес-системы как системного объекта, и эффективность реализации этой модели в значительной степени закладываются при проведении системной классификации параметров и показателей качества системы.

Развитие положений системного подхода к анализу действующих факторов, определяющих ход ЛДП, позволяет сформировать базу показателей и параметров моделирования. В основу этой базы закладывается классификация множества характеристик системы по ряду признаков, подразделяющихся на две основные группы: определяющие (основные) A и второстепенные (неосновные) A показатели, параметры и характеристики [3-4].

В число и тех, и других входят:

-

- факторы, характеризующие внешнюю среду F6;

-

- параметры, определяющие назначение системы Hc;

-

- оценочные показатели эффективности процессов По.

В свою очередь, факторы Fв отражают условия, в которых развивается процесс: система нормативных и регламентирующих документов, ресурсное обеспечение, научные и методические положения и требования.

Параметры Hс включают в себя характеристики процессов по уровням моделирования: экономические показатели, медико-технологические показатели, показатели организационно-управленческого характера. Показатели По представляют собой оценки эффективности бизнес-процес-сов как основной составляющей бизнес-системы предприятия.

Весь комплекс показателей можно записать как

К = А* и A = (f; \JH*c Un*0) U(fb \JHc ЦПО), где множества F6, HC) Ho имеют следующую структуру:

X^”V^’X(i>-’

И I - характеристики биз-л(') J нес-процессов,

^^М)’^)’--’^)} технологические показатели ЛДП;

n_^№M^UZ^ ’

медико-

где к – критерий эффективности функционирования медицинской организации;

оценки медико-технологических показате- лей, характеризующие качество организации ЛДП;

z(i)~ №’40’-’z(0) – оценки экономических затрат на реализацию управленческих решений. Разделение показателей на группы позволяет определить их место в общей иерархии и их сравнительную значимость.

Всю совокупность показателей :Н целесообразно разбить на следующие классы:

-

- фиксируемые W – задаются до начала разработки модели и не изменяются в процессе моделирования;

-

- управляемые G – подлежат выбору при моделировании;

-

- оценки качества Q – характеризуют уровень соответствия системы предъявляемым требованиям.

При этом множества

W = {wj,w?,...,wm}, G

= {g7,

g2,..., gn}, Q = kqi H2,-, qn}

, являются собственными непересекающимися подмно-жествами

Wv)G

Множество Go Q - SK W определяет изменяемую (оптимизируемую) часть моделируемой системы, а множество W – ограничения типа равенств, неравенств, дискретности и другие, в которых происходит поиск решения задачи оптимизации.

В достижении цели проводимого исследования, заключающейся в решении задачи соответствия инфраструктуры информационной системы и системы ЛДП медицинской организации, данная классификация показателей играет роль аналитической платформы, поскольку является полностью формализованной частью имитационной модели. А также она составляет основу базы данных (БД) программной модели.

Важнейшим условием решения задачи имитации функционирования медицинской организации как сложной системы является разработка облика (архитектуры) имитационной модели и подготовка математических моделей процессов, устанавливающих достоверные аналитические зависимости между показателями системы. В стандарте ANSI/IEEE 1471-2000is дается следующее определение архитектуры: «фундаментальная организация системы, реализованная в ее компонентах, связях этих компонентов друг с другом и внешней средой и принципах, определяющих структуру и развитие системы» [5].

Архитектура имитационной модели представляет собой комплексный набор моделей, описывающих структуру и функции элементов системы. Исходя из выбранной концепции построения имитационной модели бизнес-процес-сов предприятия архитектурный облик имитационной программной системы представляет собой комплекс модулей, реализуюих ту или иную операцию управления ЛДП.

В качестве технологической имитационной основы в архитектуру модели закладывается клиент-серверный вариант, поскольку данная технология обладает достаточной гибко стью, хорошо проработана в плане технической реализации и поддерживается всеми средами разработки программных решений. При этом сервер представляет собой ресурс, который предоставляется второму участнику процесса обработки – клиенту, – для непосредственного выполнения вычислительных операций. В роли сервера в проектируемой архитектуре выступает информационный массив, представляющий собой набор определенным образом составленных баз данных. Многобазовый подход к построению серверной части обусловливается большим количеством и сложностью реляционных структур исходных данных и результатов моделирования.

В самом общем смысле клиент – это потребитель ресурсов. Клиентами в предлагаемой архитектуре являются программные модули имитационной модели, производящие вычисления на основе выбираемых из базы данных инфор- мации. Для построения клиентов используются механизмы объектно-ориентированного программирования. Интерфейсы между клиентом и сервером строятся в соответствии с технологиями, закладываемыми в возможности среды программирования: OLE DB, ActiveX, ADO, BDE.

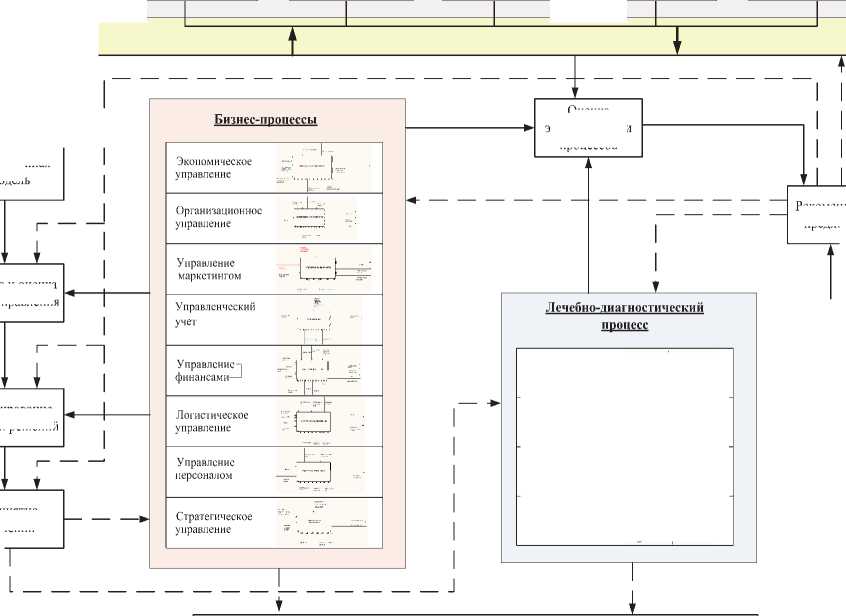

Таким образом, с учетом описанных решений архитектура системной комбинированной имитационной модели принимает вид, приведенный на рис. 3. Каждая БД информационного массива АИМ представляет собой реляционную систему, хранящую сведения о характеристиках и параметрах ЛДП.

Ядро имитационной системы предоставляет человеко-машинные интерфейсы для взаимодействия оператора с моделью. Интерфейсы имеют три режима организации такого взаимодействия: на основе шаблонов, конструктора, мастера. С помощью интерфейса оператор осуществляет построение схемы моделирования, устанавливает время и число прогонов модели, определяет эндогенные и экзогенные переменные, определяет структуру бизнес-процессов. Кроме того, модуль интерфейсов имеет связь с другими модулями ядра. Связь с модулем визу-

Рис. 3. Архитектура АИМ моделирования бизнес-процессов

ализации позволяет формировать, сохранять и выводить на печать отчеты по работе модели. Взаимодействие с блоком масштабирования и управления временем позволяет установить временной масштаб моделирования и дискреты наблюдения и фиксации результатов моделирования. Таким образом, ядро системы моделирования посредством манипуляций оператора создает модельную ситуацию и регламентирует процесс имитации функционирования предприятия.

В блоке интеллектуального выбора решаются задачи формирования альтернатив и области принятия решений. Действием, предваряющим формирование альтернатив, является анализ и оценка задачи управления, в результате чего делается вывод о том, является ли модельная ситуация задачей управления или сформированная задача поставлена некорректно по отношению к целям имитационного моделирования. Формирование альтернатив происходит с использованием информации из баз данных АИМ, с учетом модельной ситуации, а также накопленных знаний. При этом реализуются алгоритмы интеллектуального анализа и поиска знаний в базах данных (DM и KDD). Найденные альтернативы (возможно, несколько) и создают область решения задачи управления, в которой выбирается подмножество, характеризующее конкретную обстановку.

Блок моделирования математических схем реализует соответствующие алгоритмы моделей и позволяет получать численные характеристики показателей ЛДП. Выстраивание алгоритмов моделирования подпроцессов ЛДП в последовательную цепочку запусков осуществляется с помощью блока имитации структуры лечебно-диагностического процесса. При этом сама структура ЛДП формируется на основе ситуационной схемы оператором путем включения тех или иных операций процесса с учетом модели пациента.

Модули критериального оценивания и оптимизации решений оценивают эффективность управления ЛДП и возможность его совершенствования. Все результаты, имеющие значение с точки зрения имитации подпроцессов ЛДП и выраженные в виде числового показателя или показателя признака (1, 0), посредством блока сбора результатов помещаются в базу данных. Этот же блок выполняет функции формирования знаний, которые помещаются в базу знаний. Все модули АИМ являются реентерабельными.

Заключение

Предлагаемый методический подход позволяет создать эффективный инструментарий исследований подпроцессов и операций лечебно-диагностического процесса медицинской организации, получить необходимые для его оценки значения показателей и принять решения о комплектовании инфраструктуры медицинской информационной системы. В следующих разделах приводятся вербальные модели подпроцессов ЛДП и выводятся показатели, с помощью которых можно оценить те или иные характеристики процессов: занятость персонала, использование медицинского оборудования, информационную загруженность каналов связи и т.д.

Список литературы Методический подход к разработке инфраструктуры информационной системы лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи

- Мухин Ю. Информационные технологии в медицине 2015. URL: http://itm.consef.ru/dl/2015/2015_IT_in_Medicine _Russia Annual_review.pdf (д.о. 17.11.2015).

- Горбачев Д.В. Обоснование технологии ремонта изделий РЭА боевых средств ЗРС фронтового звена за счет оптимизации структуры системы ТО и ремонта//Дисс. к.т.н. СПб, 1997. -16 с.

- Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: Высшая школа, 2009. -344 с.

- Моделирование процессов предприятия в распределенной среде//Отчет о НИР «Технология разработки инфраструктуры РВС при решении задач управления предприятием на основе ИМ процессов». Этап 2. Оренбург: ОГИМ, 2011. -197 с.

- Платт М. Обзор архитектуры Microsoft. URL: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms123401.aspx (д.о. 01.11.2015).

- Коробов Н.В., Котов Н.М., Лебедев Г.С. и др. Построение информационной системы оценки медицинских технологий//Информационно-измерительные и управляющие системы. Т. 11, №10, 2013. -С. 51-56.

- Гусев А.В. Рынок медицинских информационных систем: обзор, изменения, тренды//Врач и информационные технологии. №3, 2012. -С. 6-15.

- Лебедев Г.С. Методика оценки потенциальной эффективности информационных систем здравоохранения//Информационно-измерительные и управляющие системы. Т. 8, №12, 2010. -С. 62-69.