Методическое обоснование оценки функционального напряжения организма при умственном труде

Автор: Юшкова Ольга Игоревна, Матюхин Владимир Васильевич, Бухтияров Игорь Валентинович, Капустина Ангелина Владимировна, Порошенко Алла Семеновна, Калинина Светлана Александровна, Ониани Христина Тамазиевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены материалы комплексных физиологических и психологических исследований работников в зависимости от класса напряженности труда. Разработана методика количественной оценки функционального напряжения организма человека при умственной трудовой деятельности. Методика позволяет с высокой степенью точности определять различные стадии рабочего напряжения организма. Она может быть использована для обоснования мер профилактики перенапряжения организма и предупреждения производственно-обусловленных заболеваний.

Умственный труд, функциональное напряжение, физиологические нормы, профилактика перенапряжения

Короткий адрес: https://sciup.org/146116519

IDR: 146116519 | УДК: 159.9.072:613.6.02

Текст научной статьи Методическое обоснование оценки функционального напряжения организма при умственном труде

Введение. Проблема функционального напряжения организма человека при умственном труде и возможности перехода этого состояния в умственно-эмоциональное (нервное) перенапряжение является весьма актуальной и в настоящее время. Известными физиологами труда, такими как Ю.В. Мойкин, А.И. Киколов, В.И. Тхоревский и В.В. Матюхин еще в прошлом столетии был предложен способ определения рабочего напряжения организма человека при воздействии факторов трудового процесса, основанный на результатах физиологических исследований (Матюхин, 1982; Принципы комплексной..., 1986; Психофизиологические основы..., 1987). Этот способ позволяет определить условия перехода напряжения в перенапряжение, роль некоторых факторов напряженности трудового процесса в развитии перенапряжения при трудовой деятельности, значение перенапряжения в возникновении ряда форм производственно-обусловленных заболеваний (Измеров, Каспаров, 2002; Рыжов, 2009). При этом под перенапряжением понимают неблагоприятное пограничное состояние между нормой и патологией отдельных физиологических систем, обусловленное чрезмерными по величине или длительности напряжениями этих систем или органов. Недостатками раннее предложенного способа являются: отсутствие количественного определения стадий последовательного перехода функционального состояния от напряжения к перенапряжению различной степени выраженности, сопоставление стадий со степенью нервно-эмоциональной напряженности трудовой деятельности и высокая трудоемкость определения функционального напряжения организма человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса в производственных условиях. Это затрудняет обоснованную разработку профилактических мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия факторов напряженности трудового процесса.

Цель настоящей работы - разработка методических подходов к оценке функционального напряжения организма человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса, обеспечивающего количественную оценку стадий последовательного перехода функционального состояния от напряжения к перенапряжению различной степени выраженности, а также снижение трудоемкости определения функционального напряжения организма человека в любых производственных условиях с целью дифференцированной разработки мероприятий по профилактике перенапряжения.

Методика. Для решения поставленной задачи использовались профессиографические исследования, направленные на оценку класса условий труда по пяти видам нагрузок (интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонной и режиму работы) в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05. Физиологические исследования включали оценку состояния центральной нервной системы (ЦНС) по показателям концентрации внимания с расчетом объема воспринимаемой информации - ОВИ по тесту с кольцами Ландольта, переключения внимания с определением показателя переключения внимания - ППВ по методике «сложение с переключением», скорости восприятия зрительных и слуховых сигналов по латентным периодам простой зрительно- и слухомоторной реакции (ЛПЗМР и ЛПСМР) при проведении хронорефлексометрии, объема оперативной памяти по тесту «память на числа» (Горшков и др., 1974). Психологический статус оценивали по показателям теста СМОЛ, личностной тревожности по методике Спилбергера, невротизма по тесту Айзенка. Состояние сердечно-сосудистой системы определяли по показателям артериального давления систолического (АДс) и диастолического (АДд), частоты сердечных сокращений (ЧСС) с использованием регистрации электрокардиограммы на портативные носимые кардиорегистраторы (лента-ТМ) с последующей расшифровкой ЭКГ, рассчитывали индекс физиологических изменений системы кровообращения ИФИ по Р.М. Баевскому (Загрядский, Сулимо-Самуйло, 1976; Баевский, 1979). Определяли уровень мотивации к ‘ -16-

ТРУДУ п0 классическому варианту теста САН (самочувствие, активность, настроение), который содержит 30 пар признаков полярного значения и обрабатывается соответственно общепринятой методике (Доскин, Лаврентьева, 1985). Мотивация к трудовой деятельности оценивалась по шкалам 6, 22, 29 и 30 теста САН.

Результаты психофизиологических исследований обрабатывались методами параметрической статистики с определением средней величины (М) и ее ошибки (±ш), среднеквадратичного отклонения (<т), с использованием оценки сдвига показателей по сравнению с исходными величинами, корреляционного и регрессионного анализа с применением пакета «STATISTICA».

Исследования проводились в производственных условиях в динамике рабочей смены на работниках умственного труда, которые относились к 39 профессиям с различным классом условий труда по показателям напряженности трудового процесса. Анализ структуры обследуемых позволил заключить, что основной состав был в возрасте от 30 до 50 лет со стажем работы 5-15 лет (всего обследовано около 950 человек).

Результаты и обсуждение. На основании изучения характера профессиональной деятельности работников умственного труда и ретроспективного анализа с учетом Р 2.2.2006-05 были сформированы когорты профессиональных групп в зависимости от степени вредности по показателям напряженности трудового процесса. Систематизация полученных материалов позволила выделить несколько категорий трудовой деятельности. В каждую категорию профессиональной деятельности вошли представители 1, 2 и 3 класса вредности в соответствии с Р 2.2.2006-05. При этом к 1-му оптимальному классу по показателям НТ были отнесены работники справочно-информационной службы, агенты и операторы вычислительного центра аэропорта «Домодедово», курьеры турфирмы; ко 2-му допустимому классу -телефонисты, помощники следователей прокуратуры, телеоператоры, операторы роботизированных технологичнских комплексов, машинисты папиросо-сигаретных линий, машинисты полуавтоматизированных линий переработки табака; к 3-му классу 1-й степени - диспетчеры центральных пультов энергосистем, школьные учителя, тренеры-преподаватели; к 3-му классу 2-й степени -диспетчеры аэропорта, горные инженеры, следователи прокуратуры; к 3-му классу 3-й степени - прокуроры, инженерно-технические работники, летчики гражданской авиации, работники системы МВД (группы немедленного реагирования) и т.д.

Методика количественной оценки функционального напряжения организма предусматривает по результатам исследований предварительное определение характера трудовых нагрузок, определение класса условий труда по показателям интеллектуальной, -17- сенсорной, эмоциональной, монотонной нагрузки и режиму работы, составляющих общую оценку напряженности трудового процесса по методике, изложенной в Р.2.2.2006-05.

В последующем определяется величина каждого показателя интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонной нагрузки и режима работы по классу условий труда в баллах, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Условная кодировка в % и баллах классов условий труда

|

Наименование |

Класс условий труда |

Условная доля в % и вбаллах |

|

Оптимальный |

1 класс |

6,7% - 6,7 балла |

|

Допустимый |

2 класс |

13,3% -13,3 балла |

|

Вредный |

3 класс 1 степени |

20,0% - 20,0 балла |

|

Вредный |

3 класс 2 степени |

26,7% - 26,7 балла |

|

Вредный |

3 класс 3 степени |

33,3% - 33,3 балла |

|

100,0% - 100,0 баллов |

Условная кодировка в % и баллах классов условий труда показала, что оптимальному 1-му классу условий труда соответствует средняя величина 6,7 балла, допустимому 2-му классу - 13,3 балла, вредному 3-му 1-й степени - 20,0 , вредному 3-му 2-й степени - 26,7, вредному 3-му 3-й степени - 33,3 балла.

Общая бальная величина, каждого вида нагрузок вычисляется по формуле:

N где М - общая оценка нагрузки (баллы), £ An - сумма баллов отдельных показателей, составляющих данный вид нагрузки, N — количество показателей, составляющих данный вид нагрузки.

Проведенный анализ полученных психофизиологических данных у работников умственного труда в течение рабочей смены выявил, что формирование устойчивых функциональных уровней определялось степенью напряженности труда и было наиболее выражено при напряженности труда, соответствующей 1-му и 2-му классу напряженности труда. При высокой нервно-эмоциональной напряженности труда показатели концентрации внимания, определяемые по объему воспринимаемой информации, не достигают высокого устойчивого уровня. В динамике смены отмечалось снижение показателей, наиболее выраженных при 3 классе НТ.

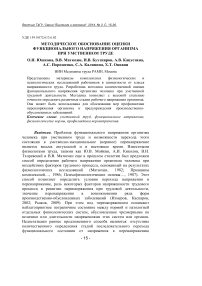

Анализ результатов эффективности кратковременной памяти не выявил достоверных различий в средних уровнях показателей в зависимости от степени напряженности труда. В то же время, изменения эффективности кратковременной памяти в динамике рабочей смены позволили обнаружить статистически значимое снижение показателей у работников 3-го вредного класса. Как видно из рисунка 1, у операторов ЧПУ при 1-ом оптимальном классе напряженности труда объем кратковременной памяти практически не изменялся на протяжении рабочей смены и даже возрастал на 2,7% от исходного к концу рабочего дня, у горных инженеров при 3 вредном классе 2-й степени НТ снижался на 19,8% (р<0,05). Отрицательная динамика эффективности функции, определяемая по проценту сдвига показателей, взаимосвязана с категорией напряженности труда и при высокой нервно-эмоциональной НТ выходит за границы физиологически допустимых значений.

Для работников умственных видов деятельности установлено отсутствие зависимости среднего уровня скрытого периода реакции на световой стимул (ЛПЗМР) от класса напряженности труда. В то же время изменения латентного периода реакции на свет от исходного значения оказались связанными со степенью напряженности труда. Латентный период слухо-моторной реакции изменялся аналогично зрительно-моторной реакции. Иными словами, сдвиг физиологических характеристик к концу рабочей смены от исходного уровня является более информативным показателем, чем среднесменные уровни.

КОЛ-ВО

Рис. 1 . Изменение показателей эффективности кратковременной памяти у работников умственного труда в динамике рабочей смены: ордината - количество запоминаемых чисел, абсцисса - часы работы; светлые столбцы - операторы ЧПУ (класс НТ 1), темные - горные инженеры (класс НТ 3.2)

Большое значение в обеспечении высшей нервной деятельности в процессе умственного труда играет вегетативное напряжение организма, в частности, сердечно-сосудистой системы. Диастолическое артериальное давление (АДд) по среднему уровню было наиболее высоким у летчиков, прокуроров (класс НТ 3.3) и диспетчеров (класс НТ 3.2) и составило соответственно: 89,51±0,97; 88,50±3,35; 89,65±1,24 мм рт.ст. Эти данные статистически значимо отличались от значений группы операторов ЧПУ (класс НТ 1), машинистов сигаретных линий (класс НТ 2), помощников прокурора (класс НТ 3.1). Полученные данные указывают на роль среднесменных уровней артериального давления в оценке функционального состояния при различных классах напряженности труда. В динамике рабочей смены отмечались незначительные колебания АДд, которые как правило, были независимыми от степени напряженности труда.

Иными словами, для работников умственного труда определение показателей артериального давления по среднесменным уровням оказалось более информативным, чем сдвиг показателей к концу смены, и может быть использовано для оценки функционального напряжения организма. При напряженности труда, соответствующей 3-му вредному классу 3-й степени значения диастолического давления превышали, как правило, физиологически допустимые величины (71-80 мм рт.ст.). В ряде случаев показатели АДд находились в пределах «опасной зоны» 90-94 мм рт.ст., которая характерна для пограничной артериальной гипертензии. Анализ среднесменных показателей систолического артериального давления (АДс) также выявил взаимосвязь с величиной напряженности труда.

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у работников обследуемых профессиональных групп проводилась также на основе интегрального показателя, индекса физиологических изменений системы кровообращения (ИФИ), который отражает потенциальную способность организма адаптироваться к тем или иным величинам производственных нагрузок, т.е. к непосредственной производственной деятельности. Результаты исследований показали, что у работников, труд которых соответствует 1-му оптимальному классу напряженности труда, отмечались низкие среднесменные значения ИФИ, свидетельствующие о достаточных функциональных возможностях физиологических систем и удовлетворительной адаптации организма обследованных.

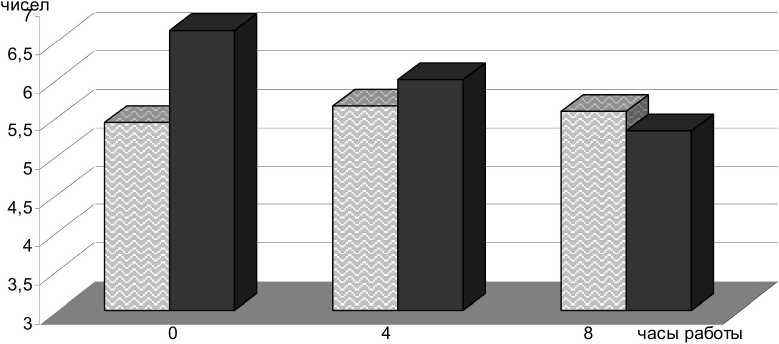

У работников при НТ 3.2-й и 3.3-й степени среднесменные величины ИФИ указывали на снижение функциональных возможностей и отражали неудовлетворительную адаптацию организма к трудовой нагрузке. Как видно из рисунка 2, в динамике рабочей смены индекс физиологических изменений находился примерно на одном и том же уровне, как в первой, так и второй половине смены у машинистов сигаретных линий (класс НТ 2) и диспетчеров (класс НТ 3.2-й степени). В то же время среднесменные уровни показателей, которые составили у машинистов 2,65±0,39 усл. ед. и диспетчеров 3,16±0,07 усл. ед., статистически значимо различались (р<0,05).

Нарастание степени рабочего напряжения и формирование перенапряжения проявляются в увеличении процента лиц с высоким уровнем невротизма (42,9%) и личностной тревожностью (42,8%). В группе инженерно-технических работников (класс НТ 3.3) выявляются более высокие значения по шкалам невротической триады (1,2,3) стандартизованного многофакторного опросника личности - СМОЛ. Проведенные исследования по изучению некоторых свойств личности, по-видимому, указывают на вероятность формирования невротических расстройств у лиц, труд которых характеризуется высокими нервноэмоциональными нагрузками.

Рис. 2 . Изменение индекса функциональных показателей системы кровообращения (ИФИ) у работников умственного труда в динамике рабочей смены:

ордината — ИФИ в баллах, абсцисса - часы работы; светлые столбцы - машинисты папиросо-сигаретных линий (класс НТ 2), темный - диспетчеры (класс НТ 3.2)

Полученные результаты исследований позволили обосновать количественную оценку функционального напряжения организма человека при умственном труде, которая включала расчет величины снижения показателей ЦНС (процент сдвига от исходного) и изменений среднесменных уровней показателей сердечно-сосудистой системы от нормативных и должных величин (в %).

С помощью регрессионного анализа для умственной трудовой деятельности по показателям центральной нервной и сердечнососудистой системы выведена формула определения уровня функционального напряжения организма человека:

У=Л + Хпс -ПС + Хин -ИН + Хсн -СН + Хэн -ЭН + Хмк-МН + Хрр -РР + Хлт-ЛТ + Хмт -МТ, где Y - уровень напряжения организма человека при умственном труде, % от значения в начале смены, А - свободный член уравнения, ПС -продолжительность смены, часы, ИН - интеллектуальная нагрузка, баллы, СП - сенсорная нагрузка, баллы, ЭН - эмоциональная нагрузка, -21 - баллы, МН - монотонная нагрузка, баллы, РР - режим работы, баллы, ЛТ - личностная тревожность, баллы, МТ - мотивация к труду, усл. ед., при этом А = -3,63, Хпс = 0,144, Хин = -0,03, Хсн = 0,057, Хэн = 0,61, Хмн = 0,134, Хрр = -0,10, Хт = 0,236, Хмт = -0,16.

По уровню функционального напряжения организма человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса при умственном труде определяют стадию функционального напряжения по табл. 2, причем при У<6,6% квалифицируют его как оптимальное напряжение, при 6,7<У<11,4% - как допустимое напряжение, при 11,5<У<17,1% - как перенапряжение I степени, при 17,2<У<21,6% - как перенапряжение II степени, при У>21,7 % - как перенапряжение III степени.

Таблица 2 Стадии функционального напряжения организма человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса у работников умственного труда

|

Стадии |

Уровень функционального напряжения (%) |

|

функционального напряжения |

Умственный труд |

|

Оптимальное напряжение |

У< 6,6 |

|

Допустимое напряжение |

6,7 < У< 11,4 |

|

Перенапряжение I степени |

11,5 < У< 17,1 |

|

Перенапряжение II степени |

17,2 < У < 21,6 |

|

Перенапряжение III степени |

21,7 < У |

По результатам определения степени функционального напряжения организма человека для предупреждения неблагоприятных сдвигов состояния организма, развивающихся при воздействии факторов напряженности трудового процесса, эффективными являются различные блоки профилактических мероприятий, подобранные с учетом класса условий труда: рациональная организация режима труда и отдыха, коррекция функционального состояния организма с использованием аутотренинга, электроанальгезии, релаксации в шунгитовой комнате с целью профилактики развития производственно-обусловленных заболеваний (Рыжов, 2009; Ониани, 2012; Юшкова и др., 2012).

Мероприятия по рационализации режима труда и отдыха предусматривают включение регламентированных перерывов, во время которых показана коррекция функционального состояния. Для профессиональных групп оптимального класса в режим труда и отдыха следует включать один регламентированный перерыв продолжительностью 5-8 минут во второй половине смены, допустимого класса - два регламентированных перерыва продолжительностью 5-8 минут в первой и второй половине рабочего дня.

Для напряженного труда 3-го класса 1-й степени рекомендуется в первую половину рабочей смены устраивать перерыв различной продолжительности от 12 до 17 мин. через два-три часа от начала работы, обеденный перерыв длительностью 30 мин. в середине рабочей смены, а во вторую половину смены вводить перерыв продолжительностью 12-18 мин. с учетом продолжительности рабочего дня. Внутри часов работы рекомендуется введение микропауз по мере необходимости от 15 сек. до 30 сек., время использования которых определяет сам работающий. Общее время отдыха кроме обеденного перерыва составляет 5% от рабочего времени.

Рациональный режим труда и отдыха, например, для операторов с более высокой степенью напряженности труда (3-й класс 2-й степени) предусматривает увеличение продолжительности регламентированных перерывов и микропауз, а также их количество. При 12 часах работы продолжительность каждого перерыва составляет от 10 до 20 мин., микропаузы увеличиваются до 1 мин., а общее время отдыха составляет 6% рабочего времени.

Для операторов с очень напряженным трудом (3-й класс 3-я степень) рациональный режим труда и отдыха включает длительный обеденный перерыв (60 мин.), продолжительные регламентированные перерывы (до 22 мин). При этом общее количество перерывов при большой продолжительности рабочего дня (12 часов) возрастает до 3, микропаузы составляют 40-60 сек., а общее время перерывов для отдыха имеет продолжительность от общего рабочего времени 7%.

Разработанные подходы к четкому определению стадий функционального состояния организма при умственном труде позволяют рационально использовать апробированные, дифференцированные с позиций эффективности, блоки профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение производственно-обусловленных заболеваний.

Выводы. 1. На основе изучения особенностей профессиональной деятельности работников умственного труда с учетом ретроспективного анализа сформированы профессиональные группы в зависимости от степени вредности (классы от 2 до 3.3) показателей напряженности. Исследовано воздействие факторов трудового процесса с учетом их интенсивности и длительности на психофизиологическое состояние работников в зависимости от класса условий труда для количественной оценки функционального напряжения организма.

-

2. В результате анализа данных изменения функционального состояния большого количества работающих людей к концу рабочей смены по показателям центральной нервной системы и сердечнососудистой системы получено уравнение регрессии для количественной оценки уровня функционального напряжения организма человека при умственном труде.

-

3. Обоснованы стадии функционального напряжения организма человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса, включающие оптимальное, допустимое напряжение и перенапряжение I, II, III степени.

-

4. По результатам определения степени функционального напряжения для предупреждения неблагоприятных сдвигов состояния организма разработаны дифференцированные и эффективные блоки профилактических мероприятий с учетом класса напряженности труда.

Юшкова О.И. Методическое обоснование оценки функционального напряжения организма при умственном трде / О.И. Юшкова, В.В. Матюхин, И.В. Бухтияров, А.В. Капустина, А.С. Порошенко, С.А. Калинина, Х.Т. Онианаи // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 3. С. 15-26.

Список литературы Методическое обоснование оценки функционального напряжения организма при умственном труде

- Баевский Р.М. 1979. Прогнозирование состояний на границе нормы и патологии. М.: Медицина. 294 с.

- Горшков С.И., Золина З.М., Мойкин Ю.В. 1974. Методики исследований в физиологии труда. М.: Медицина. 311 с.

- Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. 1985. Актуальные проблемы профилактической хрономедицины. М.: ВНИМИ. Вып. 2. 80 с.

- Загрядский В.П., Сулимо-Самуйлло З.К. 1976. Методы исследования в физиологии труда. Л.: Наука. 88 с.

- Измеров Н.Ф., Каспаров А.А. 2002. Медицина труда. Введение в специальность: пособие для последипломной подготовки врачей. М.: Медицина. 392 с.

- Матюхин В.В. 1982. Комплексная оценка напряженности труда и функционального состояния организма работающих (классификация, профилактика перенапряжения): дис. … д-ра мед. наук. М. 378 с.

- Ониани Х.Т. 2012. Обоснование мероприятий по коррекции функционального состояния операторов с различным уровнем личностной тревожности//Медицина труда и промышленная экология. №4. С. 20-27.

- Принципы комплексной оценки «напряженности труда» и «рабочего напряжения» при умственных видах деятельности: Методические рекомендации. 1986. М.: НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. 25 с.

- Психофизиологические основы профилактики перенапряжения. 1987/Ю.В. Мойкин, А.И. Киколов, В.И. Тхоревский и др. АМН СССР. М.: Медицина. 254 с.

- Руководство Р 2.2.2006-05 по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 2005//Бюл. нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. Вып. 3 (21). 70 с.

- Рыжов А.Я. 2009. Физиологическая характеристика преподавательского труда и его оптимизация в условиях вуза. 2-е изд., перераб. и доп. Тверь: ТвГУ. 216 с.

- Юшкова О.И., Порошенко А.С., Капустина С.А., Калинина С.А., Ониани Х.Т. 2012. Профилактика неблагоприятного влияния трудовой деятельности на функциональное состояние работников умственного труда//Медицина труда и промышленная экология. № 4. С.13-19.