Методика дифференцированного физического воспитания старшеклассниц с вегетативными нарушениями

Автор: Дивинская А.Е.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Вопросы адаптивной физической культуры

Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработана методика дифференцированного физического воспитания для старшеклассниц с вегетативными нарушениями, отнесенных к специальной медицинской группе. В результате применения специальных упражнений в физическом воспитании, обнаружена позитивная динамика показателей функционального состояния, физической подготовленности и работоспособности обследуемых.

Физическое воспитание, специальная медицинская группа, вегетативные нарушения, типы вегетативной регуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/140125459

IDR: 140125459

Текст научной статьи Методика дифференцированного физического воспитания старшеклассниц с вегетативными нарушениями

Введение. В настоящее время резкое ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности школьников определило задачу сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи на одно из ведущих мест, стоящих перед российским образованием [5].

По данным А.А. Баранова (2012), за последнее десятилетие заболеваемость учащихся 15–17 лет увеличилась на 98%. В исследованиях А.М. Вейна [1] вегетативные нарушения в указанной возрастной категории встречаются в 80% случаев, при этом девушки наиболее подвержены вегетативным расстройствам. Отсутствие своевременной коррекции вегетативных нарушений может способствовать развитию таких заболеваний как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь, бронхиальная астма и других.

Рациональная физическая подготовка является важнейшим фактором в совершенствовании вегетативной регуляции и повышении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, улучшении показателей физической подготовленности школьниц.

Проблема дифференциации физического воспитания учащихся с вегетативными нарушениями является актуальной, поскольку данные расстройства отличаются разнопла- новостью проявлений и необходимостью поиска новых средств и методов в зависимости от типа нарушения.

Положение о приоритетной важности дифференцированного подхода в физическом воспитании учащихся специальных медицинских групп разделяется многими ведущими специалистами [2,3,4].

Вместе с тем, развитию соответствующего направления препятствуют наметившиеся противоречия. Прежде всего, очевидно отсутствие единого мнения относительно средств, применяемых для лиц с вегетативными нарушениями в специальной медицинской группе.

Одни авторы считают приоритетными циклические упражнения аэробной направленности, другие выделяют средства атлетической гимнастики.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что разработка частных педагогических методик дифференцированного физического воспитания учащихся специальных медицинских групп, имеющих вегетативные нарушения, является актуальным научным направлением.

Целью исследования являлась разработка и экспериментальное обоснование методики дифференцированного физического воспитания девушек 15–16 лет с вегетативными нарушениями.

Методика исследования. Исследование проводилось в период с 2009 по 2012 г. в специальных медицинских группах центра «Здоровье» СДЮСШОР № 10, лицея № 9 и лицея № 7 г.Волгограда Российской Федерации.

В исследовании приняло участие 120 девушек 15-16 лет, отнесённых к специальной медицинской группе.

С целью выявления признаков вегетативных изменений нами были опрошены 137 девушек 15-16 лет, отнесенных к специальной медицинской группе (по методике Вейна, Колосовой, Соловьевой).

По результатам опроса у 120 учащихся выявлены жалобы на приступообразные головные боли, снижение работоспособности, быструю утомляемость, трудность засыпания, чувство нехватки воздуха, сердцебиение, склонность к изменению окраски кистей и стоп, повышенную потливость, предрасположенность к внезапной потере сознания, нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Полученные данные позволили подтвердить наличие вегетативных нарушений у девушек.

При начальном тестировании исследованы объективные показатели учащихся. Анализ кардиоинтервалографии, проведённой в состоянии относительного покоя, выявил ваготонию у 48,3 %, эйтонию – у 35 %, (42), симпатикотонию у 16,7 % девушек.

Выявлены показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физического развития, физической подготовленности и работоспособности девушек.

Параметр ЧСС повышен во всех типах вегетативной регуляции. Максимальное значение – 102,9 уд/мин – выявлено у девушек с симпатикотоническим типом. У девушек с ваготоническим типом определён низкий показатель САД – 91,4 мм рт.ст. Средние показатели дыхательных проб девушек ниже нормативных значений. Также отмечена слабая физическая работоспособность всех девушек. Индекс Руффье, в среднем составил 12,3 условных единиц. Показатель ЖЕЛ в среднем равен двум тысячам трём миллилитрам, что ниже нормативных значений для девушек 15-16 лет.

По результатам двигательных тестов у всех учащихся установлено отставание показателей физической подготовленности от возрастных норм, выражающееся в снижении исходных показателей силовых способностей, гибкости пассивной и активной, координационных способностей.

Ранее указанные показатели учащихся различных типов вегетативной регуляции достоверно отличаются между собой.

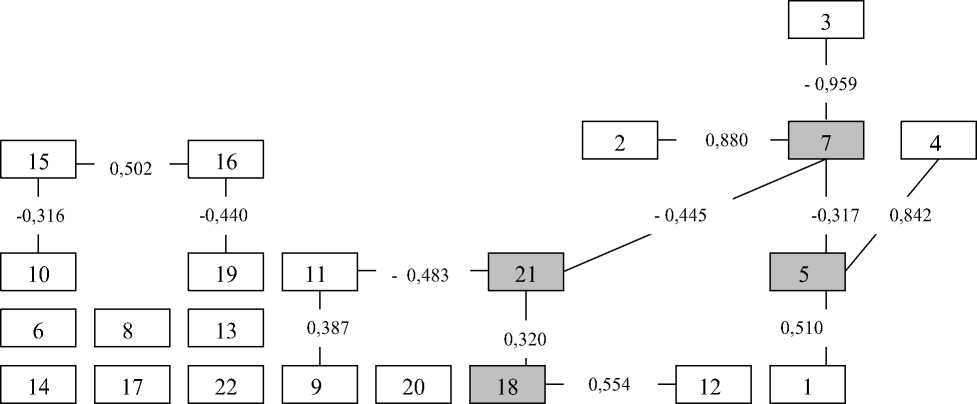

На основе объективных показателей девушек с помощью метода максимального корреляционного пути были построены дендрограммы распределения анализируемых показателей, характеризующих взаимосвязь параметров вариационного ряда, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физическую подготовленность и работоспособность старшеклассниц с вегетативными нарушениями.

В дендрограмме показателей учащихся с ваготоническим типом (рис.1) выявлено четыре центральных звена: индекс вегетативной реактивности, показатель адекватности процессов регуляции, активная гибкость и результат теста «Подъёмы туловища, лёжа на спине».

В эйтоническом типе два центральных звена: показатель адекватности процессов регуляции и показатель в тесте «Подъёмы туловища, лёжа на спине». В симпатикотони-ческом – также два центральных звена: индекс вегетативной реактивности и показатель пассивной гибкости.

Выявление ключевых показателей, в частности данных вегетативной регуляции, силовых способностей и гибкости послужило опорной точкой для выбора эффективных средств физического воспитания.

Кроме этого, при подборе средств производился учёт физических качеств, благоприятных для развития в данном возрастном периоде.

Рис. 1. Дендрограмма распределения показателей старшеклассниц с ваготоническим типом вегетативной регуляции

Условные обозначения: 1 – Мода (Мо); 2 – вариационный размах (∆Х); 3 – амплитуда моды (Амо); 4 – индекс напряжения (ИН); 5 – индекс вегетативной реактивности (ИВР); 6 – вегетативный показатель ритма (ВПР); 7 – показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР); 8 – частота сердечных сокращений (ЧСС); 9 - систолическое артериальное давление (САД); 10 – диастолическое артериальное давление (ДАД); 11 – частота дыхания (ЧД); 12 – жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ); 13 –проба Генчи; 14 – проба Штанге; 15 – кистевая динамометрия правой руки, 16 – кистевая динамометрия левой руки; 17 - пассивная гибкость;18 – активная гибкость; 19 – проба Ромберга; 20 – тест падающей линейки; 21 – подъёмы туловища, лёжа на спине; 22 – индекс Руффье.

- цветом выделены ключевые звенья в дендрограмме

Таким образом, в перечень средств физического воспитания девушек с вегетативными нарушениями вошли аэробные упражнения, дыхательные упражнения, упражнения, направленные на развитие силовых, координационных способностей и гибкости.

При подборе средств также учитывались противопоказания здоровью занимающихся. Для лиц с симпатикотоническим типом это упражнения с натуживанием, скоростно-силовые упражнения, частая смена исходного положения, резкие наклоны, прыжки. С ваготоническим типом – прыжки, упражнения с резким переходом из вертикального положения в горизонтальное и наоборот. Для эйтонического типа характерны все ранее названные противопоказания.

Выявлены методы физического воспитания. С целью развития гибкости были подобраны методы стретчинга. Для учащихся с ваготоническим типом выявлен активный статический метод стретчинга; с симпатикотоническим – активный динамический метод. Для старшеклассниц с эйтоническим обнаружены все перечисленные методы. Для развития силы учащихся с ваготоническим и эйтоническим типами выявлен метод изометрических усилий, представленный кратковременными напряжениями и метод повторных динамических усилий, в котором использовались упражнения с отягощениями (с гантелями) и без отягощений. Для девушек с симпатикотоническим типом подобран метод повторных динамических усилий. С эйтоническим типом рекомендованы оба ранее названных метода. Для развития выносливости выявлен интервальный метод, координационных способностей – стандартно-повторный и вариативный методы.

Следующим этапом исследования явилась разработка комплексов дыхательных упражнений, а также упражнений для развития физических качеств и способностей, дифференцированных в соответствии с принадлежностью к типу вегетативной регуляции. Разработано 11 комплексов, составивших базу двигательных заданий. Каждый комплекс состоит из 30 упражнений. Таким образом, в перечень средств вошло 330 упражнений.

Разработана методика дифференцированного физического воспитания для девушек 15-16 лет с вегетативными нарушениями.

На этапе формирующего эксперимента были скомлектованы экспериментальная и контрольная группы (по 60 человек в каждой).

В экспериментальной группе у 50% человек установлена ваготония, у 33% – эй-тония, у 17% – симпатикотония.

В контрольной группе типы вегетативной регуляции учащихся соотносились следующим образом: у 46,5% человек – ваготония, 36,5% – эйтония, 17% – симпатикото-ния.

Занятия по физическому воспитанию для девушек экспериментальной группы проводились 3 раза в неделю. Продолжительность составляла 45 минут. Урок включал четыре функционально взаимосвязанные части: вводную, подготовительную, основную и заключительную.

Вводная часть включала дыхательные упражнения. Подготовительная состояла из общеразвивающих упражнений, основных шагов базовой аэробики, выполняемых в медленном и среднем темпе и упражнения с удлинённым выдохом. Основная часть отличалась дифференциацией средств для девушек с различными типами вегетативной регуляции. Для учащихся с ваготоническим типом применялись статические и статодина-мические упражнения, дыхательные упражнения с удлинённым выдохом. С целью обеспечения статических и статодинамических нагрузок использовались упражнения систем пилатес и фитбол-пилатес. Девушки с симпатикотоническим типом выполняли упражнения фитбол-аэробики динамического характера, дыхательные упражнения с задержкой дыхания. Большое внимание уделялось упражнениям, направленным на развитие произвольного расслабления мышц. Ввиду того, что показатели девушек с эйтоническим типом характеризовались сочетанием ваготонических и симпатикотонических проявлений, в основной части применялись комбинации ранее названных статических, статоди-намических, динамических и дыхательных упражнений. Заключительная часть занятия для всех типов состояла из дыхательных упражнений, упражнений на гибкость и расслабление.

Таким образом, реализация дифференцированого подхода осуществлялась при подборе средств и их использовании в основной части урока.

Интенсивность нагрузки определялась параметром частоты сердечных сокращений.

Старшеклассницы контрольной группы занимались по стандартной программе специальной медицинской группы.

Результаты и их обсуждение. На начальном этапе исследования данные кардио-интервалографии девушек контрольной и экспериментальной групп существенно не различались. К концу эксперимента произошли следующие изменения в экспериментальной группе. Снижение таких параметров как индекс вегетативной реактивности на 24,8 % (нач. – 63,62±30,77 усл.ед.; конеч. – 50,98±32,37 усл.ед.; p<0,05), вегетативный показатель ритма на 20,2 % (нач. – 4,60±3,16 усл.ед.; конеч. – 3,67±1,45 усл.ед.; p<0,05) являются признаком снижения энергозатрат регуляторных систем. Вместе с тем, отмечено повышение и симпатоадреналовых влияний, выражающееся в увеличении параметра амплитуды моды на 22,7 % (нач. – 22,43±7,07 %; конеч. – 25,03±6,78 %; p<0,05). По данным показателям в конечном обследовании выявлена межгрупповая достоверность различий (p<0,05). Имеется тенденция к снижению показателя, отражающего степень централизации управления сердечным ритмом – индекса напряжения – на 3,9 %, однако данный прирост не достоверен (p>0,05). В контрольной группе достоверных приростов не обнаружено ни по одному из представленных показателей вариационного ряда.

Начальные данные функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем девушек обеих групп существенно не различались. Изменения организации вегетативной регуляции учащихся выразилось в динамике показателей кардио-респираторной системы. Выявлено достоверное уменьшение показателя ЧСС обследуемых экспериментальной группы на 5,7 % (нач. –87,11±10,20 уд/мин; конеч. – 82,17±10,93 уд/мин; p<0,05), что по нашему мнению, связано с применением упражнений аэробного характера. Показатель частоты дыхания снизился на 15,9 % (нач. – 18,62±7,87 цикл/мин; конеч.–15,65±4,88 цикл/мин; p<0,05). Результаты проб Генчи и Штанге увеличились достоверно на 31,4 % (нач. – 16,23±9,97 с; конеч. – 21,32±6,34 с; p<0,01) и 25,6 % (нач. – 27,62±16,54 с; конеч. – 34,70±12,01 с; p<0,05) соответственно. В контрольной группе достоверный прирост выявлен лишь по показателю пробы Генчи. Он оставил 15,2 % (нач. – 15,95±6,08 с; конеч. – 18,38±6,97 с; p<0,05), но его прирост менее выражен в сравнении с экспериментальной группой.

Наряду с оптимизацией параметров функционального состояния, выявлен переход показателя индекса Руффье, характеризующего физическую работоспособность, от слабого уровня к удовлетворительному. Индекс стал равен 10,0 баллам. В контрольной группе показатель индекса Руффье изменился недостоверно и остался в диапазоне низкой работоспособности.

Показатели физического развития и физической подготовленности в начальном обследовании девушек контрольной и экспериментальной групп существенно не различались. Данные конечного тестирования выявили достоверный прирост показателя кистевой динамометрии правой руки девушек экспериментальной группы на 16,7 % (нач. – 17,04±5,44 кг; конеч. – 19,89±5,96 кг; p<0,05). Выявлено и существенное увеличение ЖЕЛ девушек экспериментальной группы на 28,4 % (нач. – 2016,63± 288,25 мл; конеч. – 2590,00±183,84 мл; p<0,001), что, на наш взгляд, связано с использованием грудного ти- па дыхания в упражнениях по системе пилатес, циклических аэробных упражнений, силовых упражнений, способствовавших укреплению мышечного корсета. В контрольной группе данный параметр изменился недостоверно. Применение средств и методов стретчинга способствовало увеличению пассивной и активной гибкости обследуемых экспериментальной группы. Обнаружены достоверные приросты – 21,9 % (нач. – 13,57±7,11 см; конеч. – 16,55±5,05 см; p<0,05) и 34,1 % (нач. –5,99±5,01 см; конеч. – 8,03±5,79 см; p<0,05) соответственно. В контрольной группе показатели гибкости изменились недостоверно.

Использование на занятиях таких методических приёмов развития координационных способностей как выполнение упражнений из необычных исходных положений, применение подвижной опоры, зеркальное выполнение упражнений, способствовало достоверному приросту показателя пробы Ромберга девушек экспериментальной группы, составившему 17,4 % (нач.–9,56±3,06 с; конеч. – 11,22±2,33 с; p<0,05). Существенный прирост показателя в тесте «Подъёмы туловища из положения лёжа на спине» девушек экспериментальной группы на 14,5 % (нач. – 23,53±7,51 раз; конеч.– 26,95±6,59 раз; p<0,05) объясняется рациональным использованием методов развития силовых способностей. В контрольной группе прирост данного показателя в 2 раза меньше по сравнению с экспериментальной группой – 6,8 % (нач. – 23,42±4,50 раз; конеч.– 25,02±3,30 раз; p<0,05).

В ходе конечного тестирования отмечена динамика субъективных критериев учащихся экспериментальной группы. По данным повторного проведения опроса по методике А.М. Вейна, О.А. Колосовой, А.Д. Соловьевой (1998) у старшеклассниц выявлено уменьшение количества жалоб на состояние здоровья.

Выводы. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что дифференцированный подход в физическом воспитании старшеклассниц специальной медицинской группы с вегетативными нарушениями позволяет более эффективно реализовывать оздоровительно-развивающие задачи, положительно влиять на показатели физического развития, функционального состояния, физической подготовленности и работоспособности, отражается на улучшении самочувствия занимающихся.

Перспективными направлениями дальнейших исследований по данной проблеме следует считать:

– разработку специализированных тестов для оценивания уровня физической подготовленности школьников специальных медицинских групп, учитывающих особенности их заболеваний;

– детальное изучение таких параметров нагрузки, как подбор количества повторений упражнений для каждой типологической группы, применяемых на уроке в специальной медицинской группе;

– определение характера и продолжительности отдыха между упражнениями, направленными на развитие физических качеств, для девушек с вегетативными нарушениями.

Список литературы Методика дифференцированного физического воспитания старшеклассниц с вегетативными нарушениями

- Вейн, А.М. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение/А. М. Вейн. -М.: МИА, 2002. -752 с.

- Майорова, М.К. Физическое воспитание старших школьников с учетом состояния их вегетативной регуляции/М. К. Майорова//Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. -2010. -№ 7. -С. 43-47.

- Нежкина, Н.Н. Роль психофизической тренировки в коррекции нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу у подростков 15-17 лет/Н. Н. Нежкина, Л. А. Жданова, Е. В. Воробьева//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2004. -№ 6. -С. 26-30.

- Скуратович, М. Н. Методика занятий по физическому воспитанию в ВУЗе со студентками специальной медицинской группы с различными вариантами вегетативной дисфункции: Автореф. дис. канд. пед. наук. -Омск, 2006. -23 с.

- Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений: . -М.: Теория и практика физической культуры, 2006. -134 с.