Методика документирования наскальных изображений в курганных конструкциях: на примере памятника Скальная-5 (Аскизский район, Республика Хакасия)

Автор: Зоткина Л.В., Сутугин С.В., Постников Н.В., Богданов Е.С., Тимощенко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Плиты с петроглифами, составляющие конструкции курганов, являются отдельным специфическим источником по наскальному искусству. Наиболее широко на территории Минусинской котловины было распространено переиспользование плит песчаника, содержащих изображения, при строительстве погребальных сооружений в тагарское и тесинское время. Однако на памятниках этих периодов довольно часто встречаются и более ранние образцы наскального искусства, например, эпохи бронзы. Для того, чтобы в дальнейшем надежно атрибутировать изображения и установить хронологическую принадлежность переиспользованных фрагментов скальной поверхности, требуется детальное документирование не только петроглифов, но и контекста их расположения в конструкции. Кроме того, особого подхода еще на полевом этапе исследования требуют объекты, на которых представлены не единичные плиты с изображениями, а большая серия элементов конструкции с образцами наскального искусства. В таких случаях необходимо разработать специальную гибкую схему индексации, которая позволит учесть не только те изображения, которые уже найдены сразу после первичной расчистки погребального сооружения от грунта, но и в последующем в процессе раскопок дополнять существующую систему нумерации новыми данными. В статье предлагается подход к документированию плит и стел с изображениями из конструкции большого кургана. В качестве примера, иллюстрирующего методику фиксации и индексирования петроглифов и контекста их локализации на памятнике, приводятся предварительные результаты изучения камней ограды одиночного кургана Скальная-5, расположенного в Аскизском р-не Республики Хакасия, исследованного в 2021 г. в рамках спасательных работ ИАЭТ СО РАН.

Наскальное искусство, петроглифы в контексте погребального обряда, курган, документирование, тагарская культура, минусинская котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/145146194

IDR: 145146194 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0966-0973

Текст научной статьи Методика документирования наскальных изображений в курганных конструкциях: на примере памятника Скальная-5 (Аскизский район, Республика Хакасия)

Плиты с петроглифами довольно часто присутствуют в конструкциях курганов тагарского времени. Они встречаются в сооружениях в качестве разных элементов: составляющие ограды, вертикальные угловые стелы и плиты перекрытия погребальных камер. Изображения, найденные в контексте археологических памятников и участвующие в курганных конструкциях, являются особой категорией источника по наскальному искусству [Савинов, 1994, с. 124; Советова, 2005, с. 94; Совето-ва, Шишкина, 2014, с. 93]. Не раз отмечалось, что плиты с петроглифами активно переиспользовались при строительстве, и во многих случаях в та-гарские курганы попадали фрагменты скальной поверхности с петроглифами более ранних периодов. Это связывается либо с добычей плитняка для строительства курганов на открытых памятниках наскального искусства, ставших каменоломнями [Чугунов, 2008, с. 53], либо с намеренным перемещением таких объектов, как, например, окуневские стелы [Савинов, 2012, с. 13; Ковалева, 2006, с. 110]. Соотнесение изображений, выполненных на плитах курганных конструкций, с заполнением погребальных камер является одной из основных исследовательских задач при изучении этой категории источников по наскальному искусству. Такой подход позволяет не только атрибутировать изображения, но и получить представление о способах организации кургана.

Документирование и индексация нескольких элементов курганного сооружения не вызывает больших сложностей. Плиты с изображениями фотографируются, выполняется их копирование и описание, они отмечаются на основной схеме курганной конструкции (см., напр.: [Панкова, 2013, с. 128–130; Данькин и др., 2020, с. 93–95]). Не всегда даже в масштабных могильных комплексах встречается большое количество плит с петроглифами [Марсадолов, 2014, с. 64–65]. Однако на территории Минусинской котловины известны крупные сооружения (напр., Барсучий Лог), которые требуют особого подхода к фиксации и документи- рованию плит с изображениями с точки зрения их локализации в конструкциях, содержания образов и их расположения на скальной поверхности [Ковалева, 2006]. При изучении таких крупных объектов необходим особый алгоритм фиксации плит с петроглифами с учетом контекста их расположения. Проблемам индексации плоскостей с наскальными изображениями посвящено большое количество специальных работ, однако они в основном сосредоточены на систематизации петроглифов и росписей на открытых памятниках наскального искусства [Шер, 1980, с. 61–67; Рогожинский, Хорош, Чарлина, 2004; Рогожинский, 2011, с. 121–125; Мельникова, Николаев, Демьянович, 2011, с. 63– 67; Колпаков, Шумкин, 2012, с. 16–26; Заика, 2013, с. 258; Миклашевич, 2008, с. 190; Лобанова, 2015, с. 22–26; Аболонкова, 2019, с. 68–75]. Методической по следовательно сти индексации элементов погребальных конструкций с наскальными изображениями в ходе раскопок до настоящего времени в отечественной историографии не было уделено достаточно внимания. В данной работе на примере одиночного кургана Скальная-5 предлагается подход к документированию наскальных изображений на плитах.

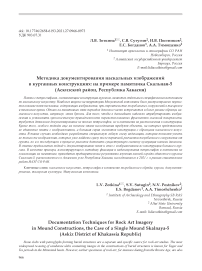

Одиночный курган Скальная-5 расположен около железнодорожного полотна, на слабо-холмистом ландшафте левобережной долины р. Абакан, в 0,1– 1 км от остановочной ж/д платформы «Скальная» (рис. 1). Курган выделялся высокой трехметровой насыпью с каменной оградой в основе. Плиты устанавливались внахлест (торцы плит заходят друг на друга) в траншеи на ребро на глубину от 0,3 до 1,2 м так, чтобы их верхняя кромка шла на одной высоте. Приемы строительства ограды, организация внутреннего и внешнего пространства характерны для сарагашенского этапа развития тагарской культуры (V–IV вв. до н.э.). В результате исследования объекта установлено, что в II–I вв. до н.э. в центральную часть кургана был впущен погребальный склеп, уничтоживший полностью первоначальное захоронение. Дополнительно были вкопаны (только в на-

Рис. 1. Общие виды на одиночный курган Скальная-5, Аскизский р-н, Республика Хакасия.

1 – фотография общего вида с юго-запада; 2 – ортофотоплан на основе трехмерной модели кургана (без масштаба), вид на ограду с северной стороны; 3 – ортофотоплан на основе трехмерной модели кургана (без масштаба), вид на ограду с западной стороны; 4 – ортофотоплан на основе трехмерной модели кургана (без масштаба), вид на ограду с южной стороны; 5 – ортофотоплан на основе трехмерной модели кургана (без масштаба), вид на ограду с восточной стороны.

сыпь, не глубже) вертикально еще 20 плит вдоль стен ограды и вставлены высокие угловые камни. Сама земляная насыпь была также увеличена. Чтобы предотвратить ее расползание, древние строители кургана выстроили поверх торцов плит ограды стены из плит в несколько ярусов (см. статью Богданов Е.С., Тимощенко Л.А., Иванова А.С. «Археологические раскопки на могильниках «Скальная» в 2021 году» в этом сборнике).

Процесс документирования плит ограды* с изображениями кургана Скальная-5 включал следующие этапы.

-

1. Первичный осмотр всех плит ограды, составляющих конструкцию при различных условиях освещения (естественное дневное рассеянное, искусственная подсветка в ночное время) и предварительная фиксация плит с изображениями. Кроме того, части ограды, в зависимости от расположения по сторонам света, хорошо освещались в разное время дня, что также учитывалось при осмотре и предварительной фиксации плит с петроглифами.

-

2. Последовательная фотофиксация всех плит ограды кургана (начиная с реперной стелы) при помощи камеры с широкоугольным объективом. Это позволило получить серию фотографий, на которых представлена каждая плита, освобожденная от грунта на момент документирования объекта,

-

3. На основе серии фотографий, полученных при помощи квадрокоптера, в технике облачной фотограмметрии была построена трехмерная модель курганной конструкции, по которой затем была подготовлена схема всего сооружения (рис. 1).

-

4. Непосредственно на памятнике, с учетом результатов первичного осмотра и фотофиксации, был проведен детальный осмотр каждой плиты (даже тех, которые были определены как стерильные), выполнены описания всех плит, свободных от грунта.

-

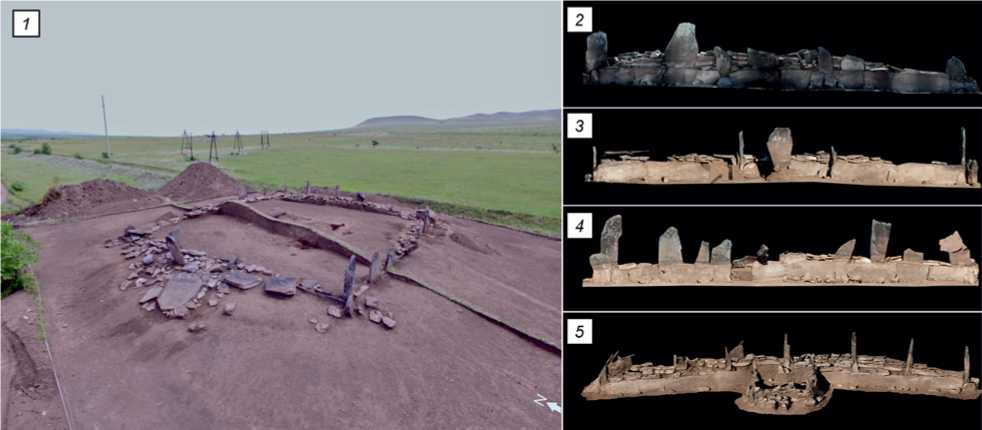

5. На основе результатов, полученных при осмотре и описании плит конструкции, была подготовлена индексация, включавшая не только плиты с изображениями, но и все стерильные элементы сооружения (рис. 2).

-

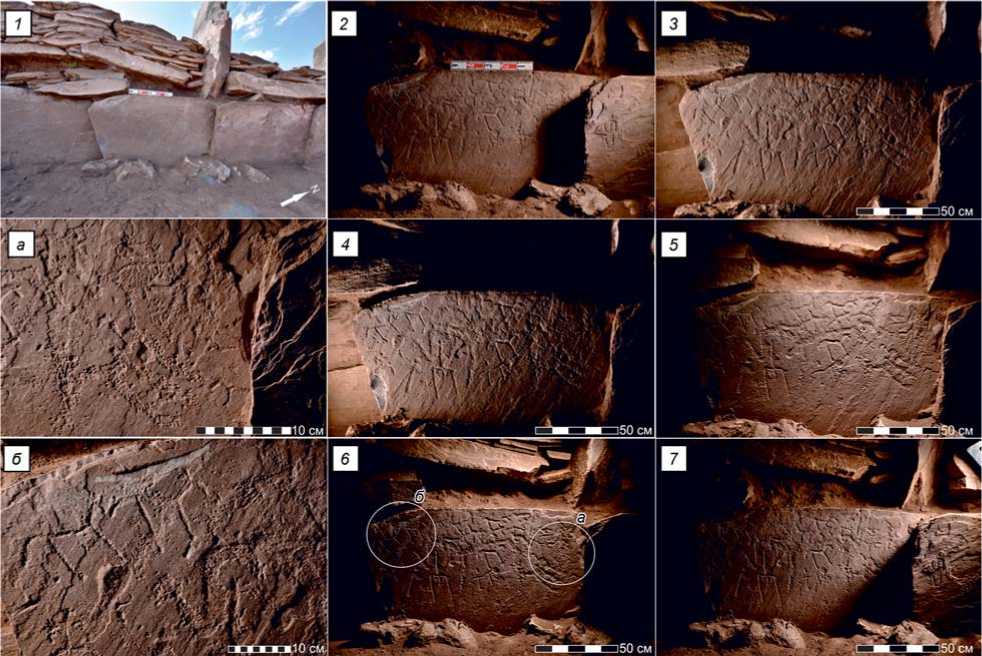

6. Параллельно с описаниями и индексацией объекта осуществлялась фотофиксация всех плит с петроглифами с применением различных подходов: при естественном освещении, с применением боковой вспышки, ночная съемка с искусственным светом. Фотофиксация осуществлялась в масштабах плиты с контекстом и без него, композиций и отдельных изображений, в некоторых случаях и их деталей (макро). Была также выполнена трехмерная визуализация (фотограмметрия) некоторых плит с большим количеством изображений и сложными композициями.

-

7. В ходе фотофиксации были обнаружены некоторые ранее не фиксировавшиеся изображения или

Рис. 2. Схема кургана Скальная-5 с отмеченными на ней плитами, в соответствие с выполненной индексацией (в нумерации 1 – нижний ярус, 2 – верхний).

а – вертикально стоящие стелы; б – плиты ограды и «простеночные камни», которые были обнаружены в ходе раскопок уже после индексации.

-

8. На завершающем этапе на схеме кургана были нанесены все номера плит с изображениями, в соответствии с индексацией.

в контексте ее расположения по отношению к другим элементам конструкции.

особенности их исполнения (напр., наличие гравированных деталей на выбитых петроглифах). Эти данные дополнили подготовленные описания и индексацию.

Подробнее следует остановиться на подходах к составлению описаний, индексации и фотофиксации плит. При работе с плитами ограды одиночного кургана Скальная-5 было принято решение индексировать каждую плиту, т.к. изучение плит с наскальными изображениями проводилось на этапе, когда основная часть конструкции была расчищена от грунта. В ходе последующих раскопок могли быть найдены новые изображения, которые потребовалось бы по мере обнаружения добавлять к существующей системе индексации. Поэтому все плиты были пронумерованы в соответствии с ярусом их расположения в конструкции кургана (1 – нижний, 2 – верхний). В качестве точки отсчета плит (репера) была выбрана высокая стела с выбитыми изображениями советского периода, расположенная в центральной части северной стороны ограды. Впоследствии при документировании плит этот выбор оправдался. Размеры стелы, а также уникальность изображений не допускали двойной трактовки в определении точки отсчета. Таким образом, описание плит кургана могла бы начать одна группа исследователей, а продолжить другая. В результате изучения одиночного кургана Скальная-5 была подготовлена схема расположения всех плит ограды с изображениями, в соответствии с индексацией, выполненной до разбора конструкции, и с последующими дополнениями, добавленными после разбора (рис. 2).

При описании плит фиксировались размеры (по крайним точкам по вертикали и горизонтали) и морфологические особенности (форма, порода камня, наличие и характер слоистости) их видимых частей. Отдельно отмечалось состояние сохранности: интенсивность выветривания находившихся выше уровня дневной поверхности участков плит, наличие сколов, трещин, кальцитовых пленок и других минеральных отложений, отслоений кор- ки, биообрастателей, современного антропогенного вмешательства в виде надписей и граффити. Для указанных повреждений определялись их размеры и пространственное расположение на плитах. Фиксировалась ориентация плоскостей в пространстве и их азимуты. Необходимо отметить, что описания были стандартными для всех плит, в т.ч. и для стерильных, поскольку в ходе более интенсивного изучения поверхностей последних или в процессе

Фрагмент индексации плит одиночного кургана Скальная-5

|

Индекс |

Направление экспозиции внешней плоскости |

Наличие и содержание изображений |

Поверхность плиты с изображениями |

Описание плиты |

|

1.1 |

Север |

Одиночное антропоморфное изображение в правой верхней части и скопление выбивки под ним |

Внешняя поверхность относительно центра кургана |

Стела подпрямоугольной формы. Длина 126 см (видимая), высота 90 см. Азимут 340°. Сколы в нижней части. Кальцитовая пленка |

|

1.2 |

Север |

Одиночное антропоморфное изображение в правой части |

Внешняя поверхность относительно центра кургана |

Подпрямоугольная форма. Длина 66 см, высота 68 см. Азимут 335°. Кальцитовая пленка |

|

2.1 плита-репер |

Север |

Антропоморфные изображения, частично утраченные в левой и правой частях. Граффити |

Внешняя поверхность относительно центра кургана |

Стела подтреугольной формы. Длина 172 см, высота 226 см (видимая часть). Азимут 340°. Северная грань интенсивно покрыта лишайником зеленого, серого, желтого и черного цвета. Верхние 2/3 плоскости находились выше уровня дневной поверхности. В нижней левой части кальцитовая корка. По границе дневной поверхности линия ярко-зеленого лишайника. Современное граффити (выбивка): буква «Р»; «Коля, Вова, 1977»; «Резо А 1978»; женское изображение |

|

1.3 |

Север |

Стерильная |

– |

Подромбовидная форма. Длина 186 см, высота 62 см. Азимут 335°. Скол в левом нижнем углу. Вся поверхность, кроме участка скола и участка в левом верхнем углу покрыта кальцитовой пленкой |

|

2.2 |

Север |

Фрагмент частично утраченного изображения хищника в правой средней части |

Внешняя поверхность относительно центра кургана |

Подромбовидная форма, С – З, азимут 340°, длина 69 см, высота 147 см (видимая часть), в верхней части – небольшое количество лишайника зеленого и желтого цвета, черная пленка грибов, небольшое количество мха, в нижних 2/3 - сколоты слои, в местах сколов – кальцитовые натеки. Верхняя 1/3 была выше дневной поверхности |

|

1.4 перед бровкой |

Север |

Антропоморфные изображения в правой нижней части, схематичные зооморфные изображения, ориентированные вправо в правой верхней части |

Внешняя поверхность относительно центра кургана |

Подпрямоугольная форма, видимая длина 156 см, видимая высота 77 см. Нижние 3/4 покрыты кальцитовой пленкой. Азимут 345° |

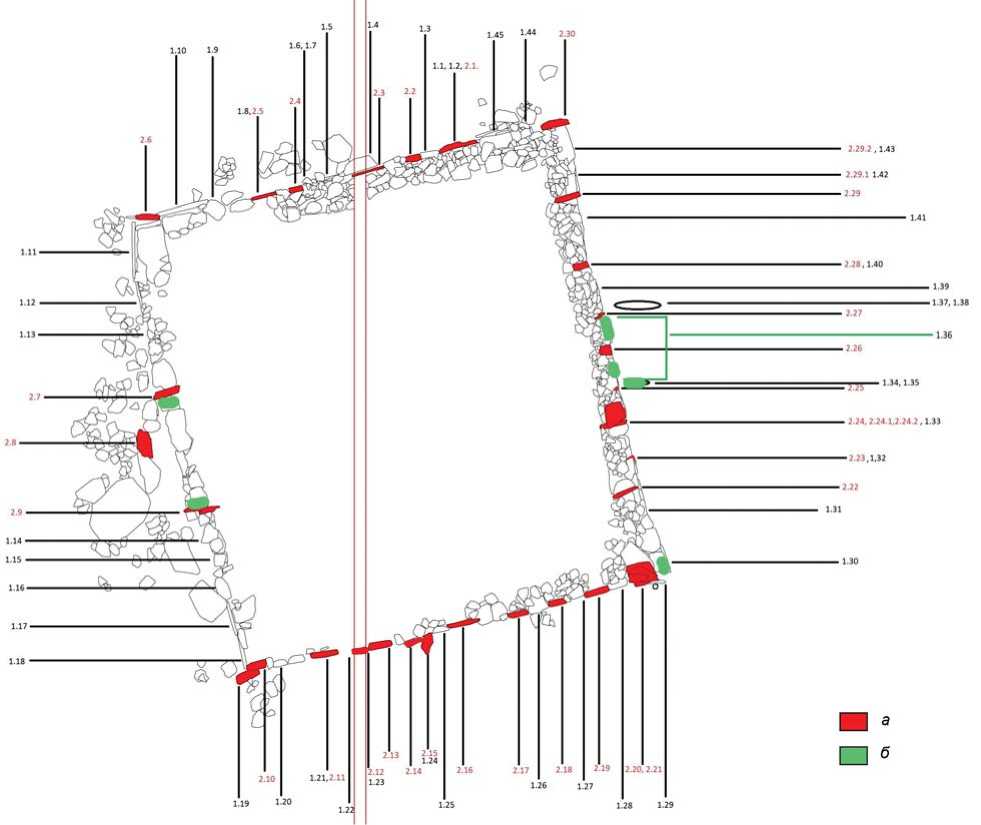

Рис. 3. Пример фотофиксации одной плиты кургана Скальная-5 с применением различных подходов (№ 1.41).

1 – общий вид на плиту в контексте ее расположения (восточная сторона конструкции) при помощи широкоугольного объектива; 2 – общий вид на плиту с боковым расположением источника света (ночная съемка); 3–7 – общие виды плиты с различным расположением источника освещения; а, б – участки плиты, макросъемка деталей композиции (внешняя поверхность плиты относительно центра кургана).

дальнейших раскопок часто обнаруживались новые изображения (см. таблицу ). Для найденных петроглифов указывалось их содержание (при возможности его определения) и техника выполнения, а также расположение на плоскости.

Качественное и максимально полное описание каждой плиты из курганного комплекса позволит идентифицировать ее на последующих этапах археологических работ даже если по каким-либо причинам изменение контекста локализации плиты не нашло отражение в полевой документации.

Подход к фотофиксации элементов курганной конструкции, как и при изучении других объектов наскального искусства, заключается в том, чтобы наиболее полно отразить контекст расположения плит и изображений на них, продемонстрировать особенности рельефа поверхности и характеристики техник исполнения петроглифов, а также состояние сохранности плит и изображений. Для реализации этих задач были использованы приемы фотофиксации при различном освещении и в разных масштабах (с различными объективами). Ночная съемка позволила получить серии фотографий каждой плиты с изображениями с боковым искусственным освещением с разных ракурсов (рис. 3). Таким образом, подсвечивались все участки скальной поверхности, за счет чего удалось выявить множество важных деталей, которые при естественном освещении зафиксировать не удавало сь. Кроме того, макросъемка отдельных частей плиты позволила получить дополнительную информацию о содержании образов и особенностях технического исполнения петроглифов.

Изучение плит с изображениями одиночного кургана Скальная-5 показало, что предложенный подход к документированию этой особой категории источника по наскальному искусству, является оптимальным для полевых исследований масштабных погребальных конструкций. Данная методика может быть применена в ходе изучения других крупных объектов такого типа.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0008.

Список литературы Методика документирования наскальных изображений в курганных конструкциях: на примере памятника Скальная-5 (Аскизский район, Республика Хакасия)

- Аболонкова И.В. Наскальные изображения Тепсей-ского археологического микрорайона в аспекте развития методики исследования: дисс. ... канд. ист. наук. - Кемерово, 2019. - 243 с.

- Данькин Е.Н., Есин Ю.Н., Поселянин А.И., Тараканов В.В. Петроглифы тагарской культуры в погребальном контексте могильника Абакан-24 // Научное обозрение Саяно-Алтая. - 2020. - № 1 (25). - С. 85-96.

- Заика А.Л. Петроглифы Северной Азии: методика и результаты зимних исследований. // Археология Севера России: от эпохи железа до Российской империи: мат-лы Всеросс. науч. археологической конференции (Сургут, 1-4 октября 2013 г.). - Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2013. - С. 256-261.

- Ковалева О.В. Петроглифы кургана Барсучий Лог. // Археология, этнография и антропология Евразии. - № 1 (25). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - С. 110-116.

- Колпаков Е.М., Шумкин В.Я. Петроглифы Канозе-ра. - СПб.: Филолог.фак-т СпбГУ, 2012. - 424 с.

- Лобанова Н.В. Петроглифы Онежского озера. - М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. -441 с.

- Марсадолов Л.С. Большой Салбыкский курган в Сибири (археоастрономические аспекты его изучения). // Archaeoastronomy and Ancient Technologies. - 2014. - Т. 2 (2). - C. 59-65.

- Мельникова Л.В., Николаев В.С., Демьянович Н.И. Шишкинская писаница. Том 1. История и методика изучения, проблемы музеефикации, описание петроглифов. - Иркутск: Ин-т земной коры СО РАН, 2011. - 426 с.

- Миклашевич Е.А. Документирование памятников наскального искусства в Хакасии и на юге Красноярского края в 2008 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. XIV -С. 190-195.

- Панкова С.В. Изображения на курганных плитах у д. Подкамень на Севере Хакасии. // Научное обозрение Саяно-Алтая. - 2013. - № 1 (5). - С.125-158.

- Рогожинский А. Е., Хорош Е. Х., Чарлина Л.Ф. О стандарте документации памятников наскального искусства Центральной Азии. // Памятники наскального искусства Центральной Азии: общественное участие, менеджмент, консервация, документация. -Алматы: UNESCO, НИПИ ПМК, 2004. - С. 156-161.

- Рогожинский А.Е. Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы. - Алматы: Signet Print, 2011 - 342 с.

- Савинов Д.Г. Развитие стиля изображений на плитах курганов тагарской культуры. // Проблемы археологии. Вып. 3. Сборник статей в память профессора В.И. Рав-доникаса. - СПб.: СПбГУ, 1994. С. 123-136.

- Савинов Д.Г. Памятники тагарской культуры Могильной степи (по результатам археологических исследований 1986-1989 гг.). - СПб.: ЭлекСис, 2012. -180 с.

- Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 140 с.

- Советова О.С., Шишкина О.О. Изображения на плитах оград тагарских курганов (Тепсейский археологический комплекс). // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2014. - Т. 3 История. - Вып. 3 (59). - С. 93-98.

- Чугунов К.В. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля). // Тропою тысячелетий: К юбилею М. А. Дэвлет. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - С. 53-69.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - 328 с.