Методика формирования и определения предпочтений стратегических направлений развития предприятия промышленности

Автор: Ключник Е.К.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономика предприятия

Статья в выпуске: 4 (15), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы аспекты формирования стратегических направлений развития предприятия, предложена авторская методика определения предпочтений в их реализации в составе комплексной стратегии

Стратегия, направления развития, методы управления, критерии выбора

Короткий адрес: https://sciup.org/147201314

IDR: 147201314 | УДК: 658.5

Текст научной статьи Методика формирования и определения предпочтений стратегических направлений развития предприятия промышленности

Дальневосточный федеральный университет, 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

В статье исследованы аспекты формирования стратегических направлений развития предприятия, предложена авторская методика определения предпочтений в их реализации в составе комплексной стратегии. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ключевые слова: стратегия; направления развития; методы управления; критерии выбора.

Методические основы формирования стратегии развития предприятий промышленности строятся на концепциях как зарубежных, так и российских ученых. Их большую часть объединяет утверждение, что любая экономическая система состоит из двух взаимозависимых, взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов - объекта и субъекта управления. Различие концепций состоит в выборе способов управления объектом, принципов принятия профессиональных решений.

В условиях перехода к глобальной экономике происходит постоянное ускорение роста внешнего окружения, которое все больше воздействует на предприятия, промышленность, регионы и государство. Только повышение эффективности и гибкости управления, освоение его новых методов могут помочь рыночной экономике адекватно реагировать на изменения внешней среды и нормально функционировать.

Предприятие всегда стремится к своему оптимальному функционированию, для достижения которого менеджеры должны выработать оптимальные критерии отбора направлений стратегического развития. Для этого выбора могут быть применены уже разработанные и нашедшие одобрение модели, позволяющие определить значимость каждой стратегической альтернативы.

Главными составляющими выбора стратегий являются определение цикла развития предприятия и жизненного цикла выпускаемого продукта, территории и сферы конкуренции, формирование конкурентных преимуществ через снижение издержек, проведение диверсификации [3, 2, 5]. Кроме того, учитывается рост рынка, на котором уже работает предприятие или на который планирует выходить, а также оценивается занимаемая доля рынка по числу потребителей и полученным доходам.

Стратегические направления развития в основном должны формироваться с учетом факторов и явлений, оказывающих негативное, сдерживающее влияние на состояние и развитие промышленности в целом и предприятий в отдельности. Естественно, текущее состояние и зарождающиеся тенденции также должны быть учтены.

Зачастую, определяя значимость каждой стратегии и оценивая предполагаемые результаты от ее реализации, менеджеры выбирают только одну из альтернатив [1, 4]. Каждая альтернатива рассматривается ими как самостоятельный, единственный путь развития предприятия.

Не вызывает сомнения то, что концентрирование внимания на приоритетной альтернативе и соответствующее этому удовлетворение потребностей одной из заинтересованных групп неминуемо спровоцируют конфликтную ситуацию; реакция недовольства остальных групп перевесит значимость альтернативы, помешает достижению целей.

Разумеется, иногда формируются комбинации из последовательно продвигаемых стратегий, когда на замену уже реализованной альтернативы в свете изменившихся условий функционирования предприятия возникает перспектива реализации иной.

Считаем, что следование такому подходу к управлению не приведет менеджера к раскрытию всего потенциала предприятия.

Проблема состоит в том, что эта методика нацелена на создание альтернативных вариантов развития, а не на возможность их применения в системе: расставляя приоритеты в реализации каждого направления, нельзя упускать эффект синергии единой стратегии. Ошибочно полагать, что предприятие промышленности должно иметь набор стратегических направлений развития в виде иерархической системы: направления должны входить в единый комплекс.

По нашему мнению, понятие «стратегия» может быть рассмотрено в виде совокупности целей, которые поставлены перед предприятиями промышленности, а также комплекса задач по достижению этих целей.

Стратегия – эффективные направления развития предприятия промышленности, концепция его самосовершенствования в долгосрочной перспективе с набором точно определенных целевых установок и задач, призванных обеспечивать саморегулирование и влияние на микро-, мезо- и макросреду функционирования.

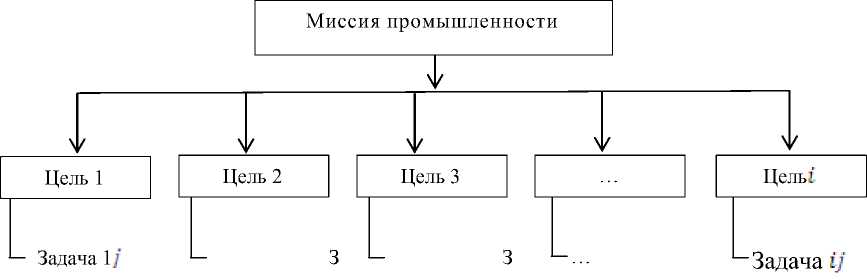

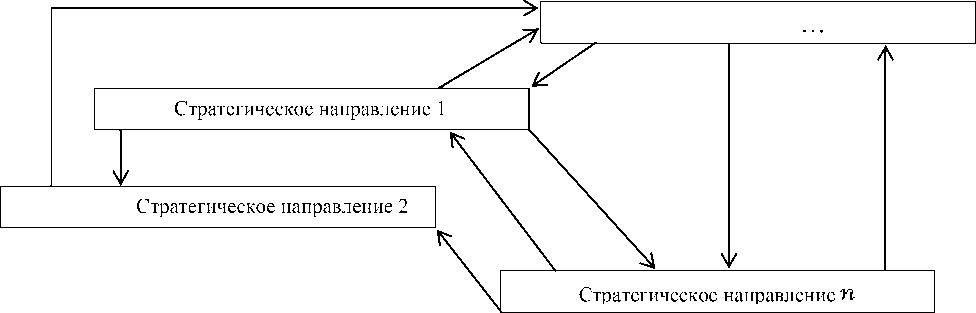

Считаем, что в системе стратегического управления менеджеру необходимо четко разделять четыре базисных понятия: миссия промышленности, цели и задачи, стратегия развития, план действий (рис. 1).

Стратегическое направление 1

Стратегическое направление n

Рис. 1. Схема связей базисных понятий в стратегическом управлении

План действий

Миссия, естественно, находится на вершине приоритетов предприятия, это его генезис, поскольку при отсутствии сформулированной миссии ставится под сомнение необходимость существования предприятия как такового. Формирование миссии происходит через фокусировку внимания и обобщение причин возникновения предприятия и занимаемых им ролей в обществе. Вообще, она выражает смысл существования и основное предназначение предприятия в максимально сжатой, но достаточно концентрированной и емкой форме.

Однако точное обозначение только миссии не раскрывает всей многогранной деятельности предприятия отрасли и причины его функционирования, не вполне ясно, к чему оно стремится, с какими целями. Цели отличаются от миссии высокой степенью детализации и конкретизации располагаемой информации о промышленности, ее внешнем окружении. Определение целей, доступных для понимания каждому сотруднику предприятия, является залогом достижения заложенного в них желаемого результата, а значит, и стратегии, миссии. Важно осознание необходимости декомпозиции целей высокого порядка в цели более низкого порядка.

Считаем, что процесс формирования целей развития предприятий может быть представлен в четыре этапа:

-

1. Подготовительный этап, включающий анализ не только текущего состояния предприятий промышленности, но и результатов реализации прошлых решений менеджеров.

-

2. Систематизация собранной информации, сравнение поставленных целей и достигнутых результатов, определение степени достижения целей (результат может содержать

-

3. Комплексная оценка сформулированных целей. Менеджер исходит из своего видения будущего состояния внутренней и внешней среды, на основе чего и устанавливает необходимость целей, их приоритет. После этого происходит консолидация целей по направлениям.

-

4. Этап сопровождения сформированных целей рассматриваем как этап их корректировки, так как определение направлений не является конечной точкой этого процесса. При достижении части целей и понимании меняющейся ситуации корректировке поддаются краткосрочные и долгосрочные цели либо добавляются новые.

только часть цели).

В процессе формирования целей развития предприятий промышленности должен соблюдаться баланс интересов различных институтов и заинтересованных групп, а именно собственников предприятия, менеджеров, специалистов, органов государственной власти [6].

Сформированные задачи, исходящие из целей, характеризуются еще большей степенью конкретизации. После того, как определены задачи, на предприятии наступает этап разработки, анализа и выбора стратегий, который не менее важен, чем этап формулирования миссии. Стратегия отражает желаемое направление развития предприятия.

Расстановка менеджерами приоритетов стратегических направлений часто сводится к углубленному анализу финансовых, производственных и экономических показателей через широкий набор соотношений и коэффициентов. Свой вклад вносит и прогнозируемый конечный эффект реализации стратегии. Заметим, что в таком случае менеджеры повторяют действия этапа разработки стратегических направлений, и проведение тех же действий на этапе определения предпочтений считаем не вполне корректным.

«Зацикливание» на проведении расчетов, руководство в основном складывающимися цифрами, а не возможными сценариями развития событий и принятие на этой основе управленческих решений – такова существенная проблема современных менеджеров, причина которой может быть еще не сформированное видение.

С целью исправления данной тенденции и с учетом вышеизложенного мы предлагаем логический критерий для приоритетного выбора стратегических направлений развития, символичный первый шаг к выработке видения ситуации, заключающейся в том, что чем больше времени и больше ресурсов необходимо на подготовку и собственно на реализацию стратегического направления, тем оно более предпочтительно, значимо и важно.

Простое следование существующим тенденциям не даст менеджеру возможность влиять на факторы внешней среды. Несомненно, часть менеджеров, и им стоит подражать, разрабатывают стратегии, однако не всегда заимствованные у них идеи могут быть с успехом применены к другому предприятию. Не стоит забывать и то, что у таких менеджеров генерация идей происходит не на пустом месте, а на основе глубоко исследованных условий функционирования предприятий и формирующихся тенденций, на пути к достижению ранее четко сформулированных целей. Поэтому опираться на их идеи не всегда стоит.

Другой вопрос заключается в том, сможет менеджер разработать стратегические направления развития, хватит ли сил и ресурсов на их реализацию. Только правильный подход к управлению предприятием и обоснованная расстановка приоритетов позволят привести предприятие к желаемому результату.

С нашей точки зрения, процесс определения предпочтительных стратегических направлений развития предприятий промышленности может содержать четыре этапа. Первые три этапа являются основными, а четвертый выступает в роли их обобщения.

Первый этап предусматривает попарное сравнение стратегических направлений по критерию «временной период, необходимый для подготовительных мероприятий к реализации стратегического направления».

Полагаем, что выделение указанного критерия является целесообразным, так как для успешной реализации стратегии развития промышленности требуется создание определенных первоначальных условий через поиск и сбор ресурсов и формирование комплекса юридических, финансовых, экономических и политических решений, на что затрачивается ресурс времени, характерный для каждого из стратегических направлений.

Сравнение направлений следует производить исходя из установки, что каждому словесному описанию соответствует конкретное числовое представление:

-

1. Намного меньше – 1.

-

2. Немного меньше – 3.

-

3. Одинаковое – 5.

-

4. Немного больше – 7.

-

5. Намного больше – 9.

При этом составляется таблица, по верхней строке и левому столбцу которой располагают сравниваемые стратегические направления (табл. 1).

Таблица1

Форма для расчета первого коэффициента предпочтений стратегических направлений

|

Направление 1 |

Направление 2 |

… |

Направление И |

Ранг ■ |

||

|

Направление 1 |

*12 |

|||||

|

Направление 2 |

*21 |

*2™ |

Г2 |

|||

|

… |

… |

… |

||||

|

Направление И |

T |

Затем для каждого из стратегических направлений, расположенных в левом столбце, определяется его предпочтение над каждым из стратегических направлений, расположенных в верхней строке.

Так, если на пересечении стратегических направлений 1 и 2 будет проставлено числовое значение 412 - ^ , то это означает, что для стратегического направления 1 требуется намного больше времени для подготовки к ее реализации по сравнению со стратегическим направлением 2. При этом на пересечении стратегических направлений 2 и 1 должно быть проставлено числовое значение C21 — 1, что означает меньшую необходимость во временном ресурсе для стратегического направления 2 по сравнению со стратегическим направлением 1.

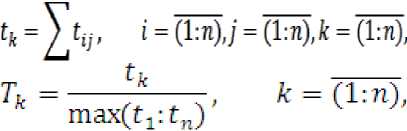

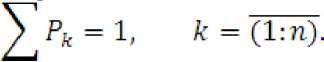

В результате заполнения таблицы для каждого стратегического направления рассчитываются ранг ^fc и первый коэффициент предпочтений по формулам

при этом значения коэффициента 7^ будут лежать в интервале GV].

На втором этапе анализа предпочтений следует сравнивать все стратегические направления по двум критериям:

-

1) ресурсоемкость для реализации;

-

2) временной период (продолжительность) реализации.

В состав первого критерия входят все затраты, которые будут предусмотрены в рамках реализации направления развития. Таковыми могут быть финансовые ресурсы, энергоресурсы, материальные, трудовые, информационные и др. Анализ сводится к распределению ограниченных ресурсов предприятия среди обозначенных направлений развития. Второй критерий отражает оцениваемую потребность во времени для осуществления поставленных целей, достижения результатов.

На втором этапе алгоритм присвоения цифровых значений заключается в непосредственной оценке стратегических направлений и исходит из того, что каждому направлению присваивается определенное значение (балл) в соответствии с предпочтением по признаку «если для этого направления требуется больший ресурс по сравнению с другим, то для него проставляется большее значение, если меньший ресурс – то меньшее». Направлению наибольшей важности проставляется значение, равное общему числу направлений, а наименьшей важности – единица.

Таким образом, каждое стратегическое направление на этом этапе будет характеризоваться двумя показателями: рангом ^k (ресурсоемкость к реализации) и рангом }k (временной период реализации).

После этого необходимо производить расчет второго и третьего коэффициента предпочтений и /к по формулам

Ik-1-, k- 074), n

}k = —, к = (l:nl n при этом значения коэффициентов Ik ^Jk будут лежать в интервале(0;l].

Для упрощения восприятия информации и для большей наглядности действия второго этапа следует представить в табличной форме:

Таблица 2

Форма для расчета второго и третьего коэффициентов предпочтений стратегических направлений

|

Стратегическое направление |

Ресурсоемкость для реализации |

Продолжительность реализации |

||

|

Ранг ^k |

4 |

Ранг ^k 1 |

4 |

|

|

1 |

4 |

|||

|

2 |

||||

|

… |

… |

|||

|

n |

4 |

|||

Третий этап – построение карты стратегических направлений.Существующие подходы к выбору направлений развития не учитывают наличие возможных взаимосвязей между стратегическими направлениями, что разрушает способность и необходимость разработчика мыслить системно и нивелирует синергетический эффект от реализации каждого направления.

Третий этап является попыткой исправления этого недочета и содержит в себе задачу поиска взаимосвязей между стратегическими направлениями. Схематический пример карты взаимосвязей проиллюстрирован ниже.

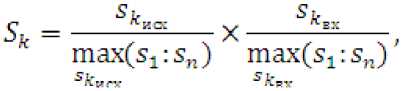

Для каждого направления на этом этапе указывается количество связей ■^k с другими направлениями ( $ к – исходящие связи, S^ . – входящие связи), при этом и обнаруживается максимальное число связей. В результате рассчитывается третий коэффициент предпочтений ^k. для каждого стратегического направления:

Рис. 2. Карта взаимосвязей стратегических направлений развития

к = (l:7f

при этом значения коэффициента будут лежать в интервале(0;l].

Действия третьего этапа следует производить в табличной форме:

Таблица 3

Форма для расчета четвертого коэффициента предпочтений стратегических направлений

|

Стратегическое направление |

Ранг Sk \ |

Ранг sk \ |

|

|

1 |

|||

|

2 |

-из: |

sz |

|

|

… |

|||

|

n |

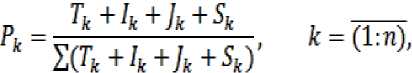

Четвертый этап представляет собой завершение анализа предпочтений. На основе вычисленных на предыдущих этапах трех коэффициентов предпочтений для каждого стратегического направления рассчитывается итоговый коэффициент предпочтений :

при этом

В случае, если на предприятии распространено убеждение, что менеджер-разработчик не в состоянии критически оценить стратегические направления развития, расставить приоритеты, тогда в процессе должны принять участие представители каждого структурного подразделения предприятия. При этом оценка выполняется всей группой представителей, а не отдельно по своему подразделению; третий этап – построение карты взаимосвязей стратегических направлений – самый важный, поскольку позволяет понять зависимость одного подразделения от другого.

Таким образом, на предприятии может быть оценена степень компетентности менеджера: в случае совпадения с мнением представителей – высокая, в противном случае – от него требуется обоснование приоритетности, что в свою очередь, в случае доказанности неверных суждений представителей, также является критерием качества подготовки менеджера.

Достижение российскими предприятиями конкурентоспособности на международном рынке возможно лишь при грамотно выстроенной системе менеджмента. Проводимые государством меры по стабилизация экономики должны привести руководителей предприятий к пониманию важности гибкости управления, способности к адаптированию и влиянию на факторы, приводящие к изменениям в мезо- и макросреде, и разработки стратегических направлений развития.

Список литературы Методика формирования и определения предпочтений стратегических направлений развития предприятия промышленности

- Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 2007. 519 с.

- Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1998. 296 с.

- Грант Р. Стратегический анализ. СПб.: Питер, 2008. 305 с.

- Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Изд-во «Вильямс», 2007. 656 с.

- Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005. 608 с.

- Шешукова Т.Г., Колесень Е.В. Оценка финансового потенциала инновационных предприятий и групп компаний с применением многокритериальной оптимизации//Вестн. Перм. ун-та. Сер. Экономика. Вып. 3(14). С. 39-49.