Методика интегрирования геофизических методов на региональном этапе геолого-разведочных работ

Автор: Каплан С.А., Финкельштейн М.Я., Смирнов М.Ю., Спиридонов В.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методические и технологические вопросы

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются подходы и методика интеграции данных сейсморазведки и гравиметрии при региональных работах на нефть и газ. Описывается информационная основа регионального этапа и обосновывается необходимость интеграции разнометодной информации. Пояснены сложности, возникающие при использовании данных гравиметрии, которые приводят к необходимости двухэтапной методики ее использования. На первом этапе с опорой на геометрию глубинных сейсмических границ строится укрупненная модель осадочного чехла и земной коры, обеспечивающая редуцирование поля силы тяжести на глубину кристаллического фундамента. На втором этапе проводится интеграция данных в пределах осадочного чехла на основе пластовой глубинно-скоростной модели с учетом сейсмостратиграфической и сейсмофациальной интерпретации сейсмических разрезов. Использование гравиметрической информации позволяет более обоснованно интерполировать и экстраполировать структурные поверхности в межпрофильном пространстве, а также прогнозировать положение и форму интрузивных тел. Результат двухэтапного интегрирования данных сейсморазведки и гравиметрии представлен толстослоистой 3D-моделью, описываемой взаимоувязанными геометрическими, скоростными и плотностными характеристиками. Методика опирается на технологические возможности геоинформационной системы INTEGRO. Приведен пример применения описанной методики.

Интеграция, региональный этап исследований, сейсморазведка, гравиразведка, редуцирование поля силы тяжести, трехмерная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14128832

IDR: 14128832 | УДК: 550.8+550.3+550.34 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-3-111-121

Текст научной статьи Методика интегрирования геофизических методов на региональном этапе геолого-разведочных работ

Информационную основу регионального этапа геолого-разведочных работ, как известно, составляют:

– актуальные геологические представления о формировании и строении изучаемой и сопредельных территорий различного уровня детальности: от глобального — земной коры в целом до отдельных осадочных комплексов, перспективных на образование скоплений УВ;

– данные глубокого бурения: по единичным опорным, сверхглубоким и редким параметрическим скважинам, а также по более многочисленным, неравномерно распределенным по территориям поисковым, разведочным и эксплуатационным скважинам, отличающимся относительно небольшими глубинами исследований и ограниченным комплексом методов ГИС;

– данные дистанционных аэро- и космических методов;

– наблюдения вдоль опорных геофизических профилей — геотраверсов, пересекающих крупные образования геологического пространства (платформы, геосинклинали и др.);

– наблюдения потенциальных полей (гравитационного и магнитного) относительно мелкого масштаба (1:1 000 000 – 1:200 000);

– профильные данные сейсморазведки (МОВ-ОСТ) и электроразведки (преимущественно магнитотеллурическое зондирование).

Наиболее информативными по критериям автономности решения задач и, соответственно, требующими минимального объема априорных данных для получения конечного результата являются скважинные исследования. Они характеризуются высокой детальностью представления геологического разреза по вертикали, но существенной ограниченностью в пространстве. Геофизические исследования на опорных и региональных профилях, особенно сейсмические, обладая меньшей, по сравнению со скважинными данными, детальностью по вертикали, имеют лучшую информативность в двухмерных сечениях геологического пространства по геометрическим, физическим и геологическим характеристикам, укрупненным в соответствии с разрешающей способностью используемых методов. Для получения конечного результата в качестве априорной информации необходимы данные скважинных исследований. Менее информативны по введенному критерию дистанционные методы и площадные исследования потенциальных полей. Они отличаются пространственной обзорностью, но весьма ограниченной — по вертикали. Обработка и интерпретация получаемых при этом данных обеспечивается использованием результатов и скважинных и сейсмических исследований.

Разнообразие информационных возможностей методов изучения геологической среды в совокупности создает предпосылки для их синергетического объединения (интегрирования) в процессе построения комплексной трехмерной модели изучаемой территории в пространстве характеристик, доступных для прогноза. Примером эффективности реализации этих предпосылок служит богатый опыт интегрирования данных скважинных исследований и сейсморазведки, имеющих место практически на всех этапах геолого-разведочного процесса вплоть до подготовки к эксплуатации месторождений УВ.

Для регионального этапа, характеризующегося достаточно низкой плотностью сейсмических профилей, расстояния между которыми достигают нескольких десятков километров, актуально объединение данных сейсморазведки и гравиметрии при решении задачи построения пространственной модели среды, причем как в режиме их комплексной интерпретации на уровне результативных материалов, так и в процессе их получения. В такой постановке методика интегрирования данных комплекса этих методов является относительно новой и базируется на учете автономной информативности каждого из методов и определении принципов (положений) их взаимодополнения.

Анализ информативности данных гравиразведки

Для формирования методики интегрирования данных целесообразно рассмотреть возможности наименее информативного, в плане указанных выше критериев, гравиметрического метода.

Как известно, наблюдаемое аномальное поле Ng в точке ( x 0 ,y 0) на поверхности представляет сумму сил притяжения, вызванных телами различных плотностей, объемов (размеров), положения в геологическом пространстве, и зависит, соответственно, от удаления от координат точки на поверхности наблюдения, описываемое известным выражением

Д zzV V

^ ^V (V (х-х0 )2+(у-у0 ) 2 + z2)3

, (1)

где интеграл берется по всему объему аномалиеобразующих тел, а ∆σ — избыточная плотность в точке ( x, y, z ). При этом одно и то же аномальное гравитационное поле может соответствовать различным наборам возмущающих тел (принцип эквивалентности). Поэтому попытки получить только по гравитационным измерениям сколько-либо правдоподобную модель строения территории заранее обречены на неудачу. Однако модель, построенная по данным других методов исследования, при наличии ограничений на изменения плотности может быть проверена на соответствие полю силы тяжести и, соответственно, отвергнута или, что важнее, скорректирована.

И.И. Приезжевым [1], опираясь на положения Кобрунова [2], предложено решение обратной зада- чи гравиразведки, основанное на преобразованиях Фурье поля силы тяжести. В отличие от более ранних работ в этой области, ему удалось получить трехмерное распределение избыточных плотностей, гравитационный эффект от которого в точности равен наблюденному полю. Однако, как уже указывалось выше, это решение далеко не единственное. Тем не менее данный метод представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий «подогнать результат под ответ». Аналогичный подход может быть использован и для обработки магнитометрических данных. Заметим, что ученые АО ГНПП «Аэрогеофизика» [3, 4] предлагают получать поверхность кристаллического фундамента, опираясь только на результаты магниторазведки. Их построения опираются на предположение, что энергия аномального магнитного поля (до 99 %) обусловлена влиянием именно верхней части кристаллического фундамента. При этом авторы отмечают, что метод не будет адекватно работать, если верхняя часть фундамента сложена немагнитными породами, что достаточно сложно проверить при глубоком заложении фундамента.

Из формулы (1) вытекает, что чем глубже залегает аномалиеобразующее тело, тем меньший по амплитуде и тем больший по латерали вклад оно даст в суммарное аномальное поле. Казалось бы, что, базируясь на площади объекта поиска, легко оценить максимальную глубину интересующих нас аномалиеобразующих тел, а все, находящееся ниже, назвать региональным фоном и исключить из рассмотрения. Однако, в связи с эффектом эквивалентности, такая попытка нивелировать влияние глубинного фактора разделением поля с помощью усреднения в скользящем окне на региональную и локальную составляющую и утверждением, что региональная составляющая отвечает за глубинные неоднородности, а локальная — за неоднородности осадочного чехла, некорректна, а возможная при этом ошибка может свести на нет все дальнейшие построения. Кроме того, необходимо заметить, что латеральные границы раздела земной коры и осадочного чехла, на которых происходит скачок плотности, бывают часто достаточно плавными и, следовательно, эффект от их изменения непременно уйдет в региональную составляющую, что не добавит точности в создаваемую модель.

Пространство решений обратной задачи гравиразведки может быть существенно сужено при задании геометрии границ и характера изменчивости физических свойств в слоях между ними. Основным постулатом при этом служит положение о том, что граница, на которой происходит скачок какого-либо физического свойства, имеет объективную, а не случайную природу, т. е. является границей в физическом мире. Из этого следует, что остальные физические свойства будут в общем случае также иметь скачок на этой границе.

Основные принципы интеграции информации на региональном этапе

С учетом того, что региональные исследования, как правило, проводятся на довольно больших территориях, интервал глубин, представленный рельефами границ, и значимых изменений характеристик между ними должен быть достаточно большим, в частности включать, помимо осадочного чехла, и земную кору вплоть до границы Мохоровичича (кровли мантии). Необходимая для этого информация получается в процессе исследований, как указывалось выше, по опорным геофизическим и региональным профилям с использованием метода МОВ-ОСТ, в традиционной и глубинной модификациях, и метода преломленных волн при глубинных сейсмических зондированиях (ГСЗ). Состав этой информации включает пластовые глубинно-скоростные модели (ПГСМ) в пликативном варианте и/или с прогнозом тектонических нарушений. При этом большей детальностью отличается освещение осадочного чехла (толщины слоев от 300 м и более, для которых оценки интервальных скоростей более надежны), меньшей — земная кора. Современные средства обработки и интерпретации данных сейсморазведки МОВ-ОСТ обеспечивают построение по профилям двухмерных ПГСМ в рамках слоистых локально однородных (и/или градиентных) сред [5–8]. По глубинным модификациям сейсморазведки ПГСМ по осадочному чехлу дополняются результатами интерпретации данных ГСЗ для земной коры формально с той же структурой: границы, интервальные и граничные скорости распространения продольных волн.

Ограничения на возможные изменения плотностей в слоях формируются на основе значений интервальных скоростей, дополненных результатами сейсмофациального анализа сейсмических комплексов на глубинных и/или временных разрезах, соответствующих ПГСМ.

Приведенная информативность данных сейсморазведки имеет свои ограничения, обусловленные:

– двухмерным характером исследований и, соответственно, неучетом пространственных эффектов распространения упругих волн даже в ближайшей окрестности профиля, что наиболее существенно при наклонных (более 10–15°) отражающих горизонтах;

– фрагментарностью прослеживания отдельных отражающих горизонтов в условиях сложного строения геологического разреза, что обычно преодолевается путем их объединения в виде условных горизонтов, правда, в этом случае оценки скоростных характеристик усложнены увеличенными погрешностями;

– наличием в плоскости разреза зон, отличающихся отсутствием акустически контрастных объектов, и практически полным отсутствием отражений; подобная ситуация в большей степени характер- на для зон нарушений, наличия крупных объектов неслоистой структуры типа карбонатных построек (рифов), соляных куполов, магматических образований земной коры и областей их внедрения в породы осадочного чехла.

Для преодоления этих ограничений, в свою очередь, могут быть использованы результаты гравиразведки с опорой на наиболее надежные сейсмические данные.

Методика интеграции разнометодной информации (первый этап)

Методика формируется с учетом того, что природа поля ∆ g связана с двумя существенно различающимися по структуре объектами: земной корой и осадочным чехлом. Поэтому задача использования гравитационного поля при комплексной интерпретации может быть разделена на два этапа: редукция поля по глубине (на кровлю фундамента) и комплексная интерпретация данных, отображающих строение относительно верхней части разреза — осадочного чехла. Оба этапа имеют цель построение трехмерной плотностной модели территории, отвечающей полю силы тяжести (соответственно наблюденному или редуцированному), а также другой имеющейся информации (скважиной, сейсмической, электрораз-ведочной), но имеют различную детальность и точность. Далее при описании предлагаемой методики авторы статьи опираются на аппарат ГИС INTEGRO (ФГБУ «ВНИГНИ») и на опыт работ при построении трехмерных моделей.

Первый этап рассматриваемой методики комплексной интерпретации состоит в построении модели на всю мощность земной коры и верхов мантии, соответствующей «глубинной» составляющей наблюденного гравитационного поля. Кроме самостоятельного интереса эта модель должна послужить для редукции поля силы тяжести до поверхности фундамента. Кратко излагаемая далее технология следует работе [9], в соответствии с которой плотностная модель может быть представлена в виде суммы базовой и модели избыточной плотности.

Базовая модель трехмерна и в зависимости от сложности территории — слоистая, градиентно-слоистая или блоково-градиентно-слоистая. Структурной основой базовой модели, как указывалось выше, служат поверхности основных латеральных границ земной коры и осадочного чехла, построенные на результатах других методов (в большинстве случаев сейсмических), на которых наблюдается значимое изменение физических свойств. Для их построения производятся следующие действия.

-

1. Создается набор решений обратной задачи гравиразведки с различными дискретно изменяемыми параметрами, обычно называемыми множителем по глубине и экспонентой. Эти параметры определяют положение аномалиеобразующих тел. Увеличение

-

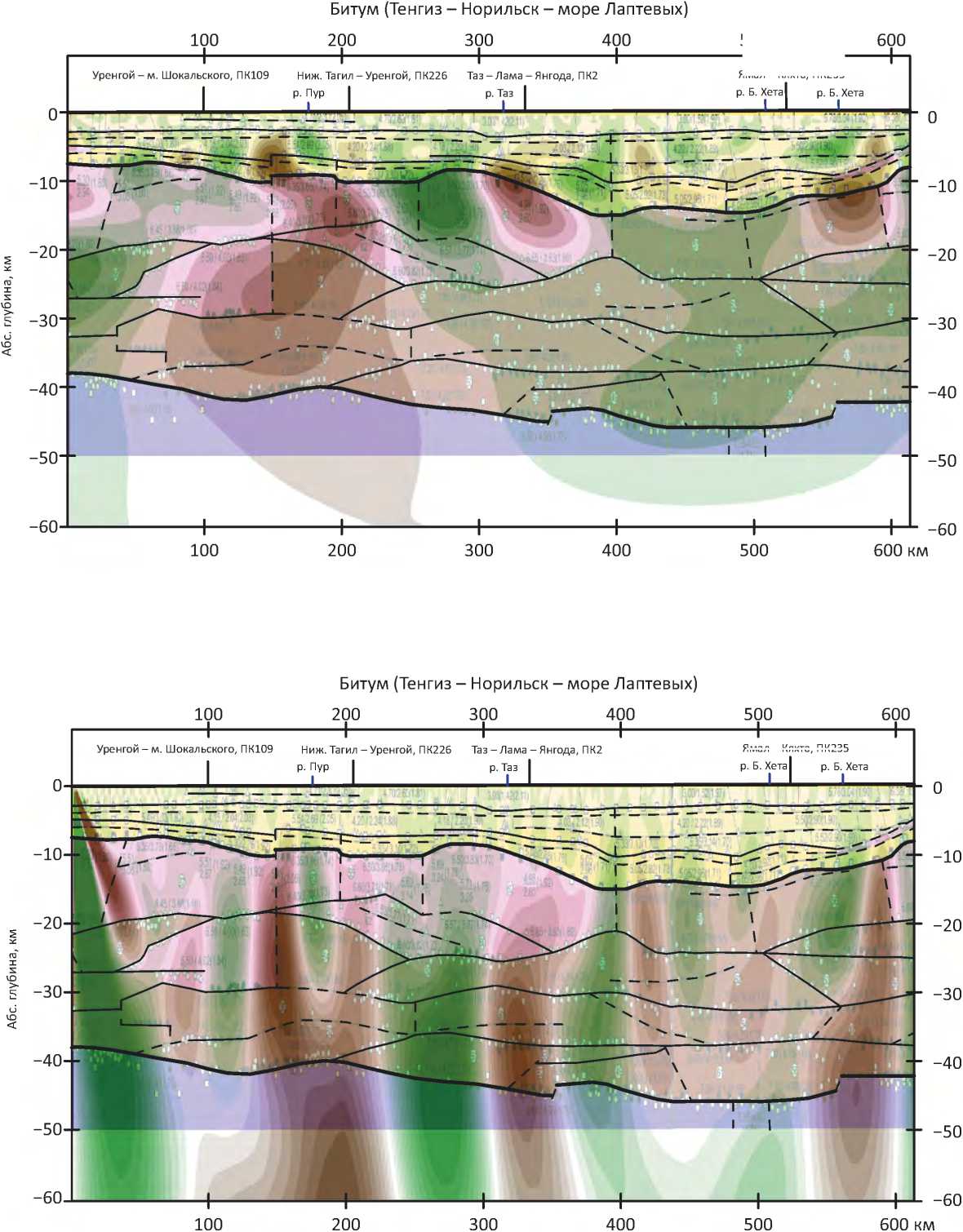

2. Генерируется система ортогональных модельных профилей. На каждый из профилей выносятся засечки границ с опорных профилей. В межпрофильном пространстве эти границы согласованно интерполируются на основе огибающих плотностных аномалий, полученных сечением выбранного в предыдущем пункте варианта решения обратной задачи (рис. 2). Заметим, что кровля рифея на профилях попадает на центры аномалий и, следовательно, интерполируется также через центры аномалий.

-

3. Поверхности границ раздела земной коры и основных границ раздела осадочного чехла получаются интерполяцией с сети модельных профилей и представляются в виде равномерных двухмерных сеток с одинаковыми параметрами (размер и положение ячеек сети).

-

4. Для каждой структурной поверхности задается распределение плотности выше (подошва вышележащего слоя) и ниже нее (кровля нижележащего слоя) на тех же двухмерных сетках. Разница между значениями выше и ниже структурной поверхности определяет скачок свойства на границе. Плотность в каждом слое задается с учетом априорных данных (профили ГСЗ, физические модели крупных тектонических таксонов) и может постепенно усложняться: от среднего значения плотности в слое к распределению плотности на основе скоростных моделей. Однако необходимо иметь в виду, что это достаточно грубая модель, сглаженная по вертикали и латера-ли и по детальности сопоставимая для земной коры и осадочного чехла. В рассматриваемом примере детальность по латерали равнялась 1 км, а по глубине — 0,5 км.

множителя по глубине стягивает центры масс наверх, а экспонента отвечает за их распределение. Полученные трехмерные распределения избыточных плотностей рассекаются по линиям опорных профилей. Выбирается решение, для которого горизонтальные границы на профилях наилучшим образом согласуются в пространстве с огибающими разночастотных аномалий избыточных плотностей (рис. 1).

По этим структурным поверхностям может быть построен плотностной куб до глубины верхних слоев мантии (~80 км) в зависимости от изучаемой территории. Далее решается прямая задача и вычисляется невязка между гравитационным эффектом от построенной модели и наблюденным гравитационным полем. Эта невязка итерационно минимизируется с помощью имеющегося в системе инструмента редакции структурных поверхностей в межпрофильном пространстве. Необходимое условие: невязка должна быть сопоставима по амплитуде с локальной компонентой поля. После исчерпания возможностей минимизации рассчитывается обратная задача с выбранными ранее оптимальными параметрами от результирующей невязки и полученные избыточные плотности (обычно первые десятые граммы на

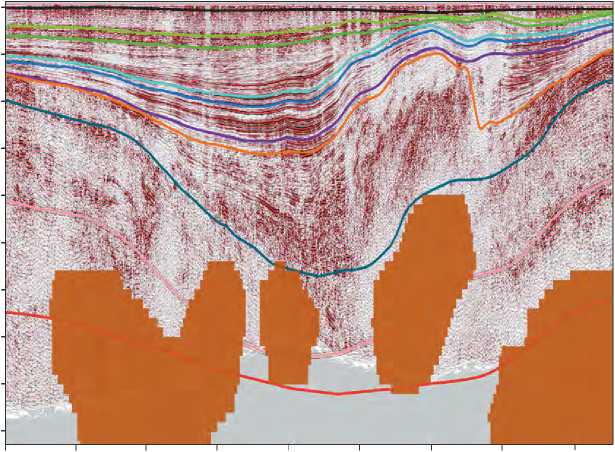

Рис. 1. Выбор варианта решения обратной задачи гравиразведки

Fig. 1. The selection of gravity inversion solution

Ямал – Кяхта, ПК235

Ямал – Кяхта, ПК235

A — множитель по глубине равен 5, экспонента по оси Z равна –3, B — множитель по глубине равен 1, экспонента по оси Z равна 0

A — the depth multiplier is 5, the Z-exponent is –3; B — the depth multiplier is 1, the Z-exponent is 0

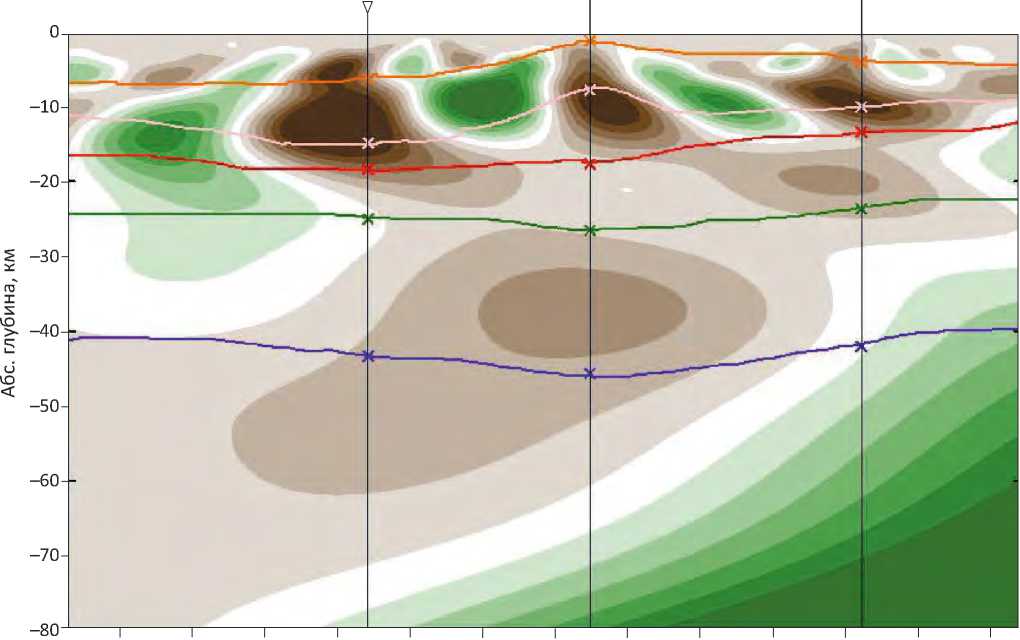

Рис. 2. Пример интерполяции (экстраполяция) горизонтов на ортогональных модельных профилях

Fig. 2. An example of horizons interpolation (extrapolation) on orthogonal model profiles

РИФТ-3 (2-я часть) ГОРИЗОНТ (Воркута – Тикси)

Битум (Тенгиз – Норильск — море Лаптевых) V Y

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 км

=1 2 =3 Е 4 =3 5 х 6

Горизонты ( 1 – 5 ): 1 — подошва коры, 2 — кровля нижней коры, 3 — кровля фундамента, 4 — кровля рифейских отложений, 5 — кровля разновозрастных палеозойских отложений; 6 — засечки на сейсмических профилях

Horizons (1–5): 1 —base of the crust, 2 —top of the lower crust, 3 —top of the Basement, 4 —top of the Riphean deposits, 5 —top of the Paleozoic deposits of different ages; 6 — marks (markers как вариант) in seismic sections кубический сантиметр) добавляются к модельным, т. е. изменяются значения плотности. Таким образом, мы получаем плотностной куб, гравитационный эффект от которого совпадает с наблюденным полем.

В некотором приближении можно считать, что полученная авторами статьи суммарная плотностная модель отвечает реальному положению вещей (особенно для нижней части разреза). Поскольку гравитационное поле аддитивно, то редуцированным за счет нижней части разреза полем можно считать гравитационный эффект от верхних слоев полученного плотностного куба, содержащих преимущественно весь осадочный чехол. Понятно, что при этом какая-то часть земной коры (во многих местах весьма значительная) будет также входить в исследуемую часть модели.

Методика интеграции разнометодной информации (второй этап)

Будем считать заданным следующее.

-

1. Редуцированное гравитационное поле, отображающее неоднородности осадочного чехла и фрагментов верхней части земной коры, полученные на первом этапе поверхности раздела в пределах осадочного чехла и земной коры.

-

2. Данные по редкой сети сейсмических и гео-электрических профилей, единичные скважины, геологическая информация в виде карт и сопровождающих записок к ним. При этом необходимо иметь в виду несопоставимый масштаб сейсмических и гравитационных данных: гравитационные данные покрывают всю площадь по сети 1 × 1 км, а сейсмические данные, как указывалось выше, характери-

- зуются редкой сетью профилей, но большей детальностью по отдельному профилю (интервал между точками на профиле составляет 12,5–25 м).

Модель, которую нужно построить, представляет собой объем, заполненный прямоугольными параллелепипедами (вокселями). При этом если их латеральные размеры могут быть довольно большими, то размеры по глубине должны быть такими, чтобы с их помощью можно было отобразить толстослоистую сейсмическую модель. Поэтому для достаточно адекватного отображения формы слоев можно ограничиться вокселями размером по глубине не более 50 м. Необходимо подбирать параметры так, чтобы с помощью воксельной модели достаточно адекватно описывалась геометрия на имеющихся сейсмических разрезах, поэтому желательно уменьшить их размер и по латерали. Кроме того, если общая глубина редукции равна, например, 15 км, то слоев в модели будет 300 и, следовательно, чтобы для расчетов не требовалось уникальных вычислительных мощностей, размер вокселя по латерали должен быть не слишком маленьким. Опыт показывает, что затруднительно работать с размером вокселя по латерали меньше 500 м, что на региональном этапе исследований значительно меньше, чем расстояние между сейсмическими профилями.

Далее необходимо построить начальный вариант границ раздела в осадочном чехле. Как отмечено выше, некоторые границы раздела уже определены в трехмерном пространстве, но на имеющихся сейсмических профилях имеют место и промежуточные границы. В работе [10] описана технология, позволяющая получить первый вариант всех необходимых поверхностей раздела с опорой на уже имеющиеся сейсмические данные и информацию об областях распространения различных отложений.

Полученные границы раздела позволяют перейти к воксельной модели исследуемого объема с необходимыми размерами ячейки. Встает вопрос о значениях плотности каждого вокселя. Поскольку рассматривается слоистая модель и в верхней части осадочного чехла эти слои достаточно тонки (по сравнению с размером ячейки по глубине), то внутри слоя можно не учитывать изменения плотности по градиенту от кровли к подошве. Кроме того, на сейсмических профилях определены значения скорости в каждом слое в рамках локально однородной модели среды. Как утверждается в [11], статистическая связь между параметрами аппроксимируется зависимостью

σ = aV 1/4, (2)

где σ — плотность, г/cм3, V — скорость, м/с, при a = 0,31. Соль, многолетнемерзлые породы не подчиняются этой зависимости, и их локализация в пределах разреза может быть выполнена по сейсмическим данным. Кроме того, коэффициент а определен не слишком точно и может быть изменен. Пересчитав скорости по формуле (2) в плотности, получаем значения на сейсмических профилях, которые можно интерполировать (экстраполировать) на всю территорию. При этом нужно принимать во внимание значение скоростей только на тех участках сейсмических профилей, где они определены достаточно уверенно, т. е. там, где мощность соответствующего слоя не меньше 300 м, а глубина не слишком велика по сравнению с удалениями источник – приемник, принятыми при сейсмических наблюдениях. В достаточно глубоких слоях осадочного чехла, а также во входящих в рассматриваемые глубины фрагментах коры, где на скорость опираться нельзя, естественно оставить плотностные характеристики, полученные ранее, до редуцирования, — в слоистой или градиентно-слоистой модели.

Таким образом, получаем воксельную плотностную модель, по которой необходимо рассчитать гравитационный эффект и сравнить его с редуцированным полем. При этом нивелировать невязку добавлением избыточной плотности, как это делалось на предыдущем этапе, недопустимо, так как при этом может принципиально нарушиться соотношение плотности и скорости.

Если значения невязки носят региональный характер в виде положительных и отрицательных аномалий, то, видимо, была допущена ошибка на стадии редуцирования и следует вернуться к предыдущему этапу, исправив границы раздела модели с учетом полученной невязки, и далее работать с обновленным редуцированным полем. Если же положительные и отрицательные аномалии невязки имеют случайный мозаичный характер, то технология их минимизации описывается ниже.

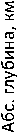

Если невязка невелика (первые миллигалы), то ее можно уменьшить, изменяя геометрию поверхностей раздела осадочного чехла в межпрофильном пространстве. ГИС INTEGRO предоставляет такую возможность. Однако при большой невязке коррекция геометрии не поможет: она свидетельствует о наличии внедрений в слоистую модель. Местоположение (но не форма) такого внедрения может быть намечено по аномальной избыточной плотности, полученной при решении обратной задачи гравиметрии от невязки. Также внедрение должно быть подтверждено особенностями волновой картины на сейсмическом разрезе (при наличии соответствующего профиля на территории, где наблюдается невязка) (рис. 3).

ГИС INTEGRO предоставляет две возможности для моделирования внедрений. Во-первых, можно приблизить внедрение эллипсоидом аномальной плотности. При этом от него сразу решается прямая задача, что позволяет подобрать эллипсоид, выбирающий или почти выбирающий невязку. Однако геологичность такого построения может оказаться весьма сомнительной. Другим способом минимиза-

Рис. 3. Сечение внедрений поверхностью сейсмического разреза

-

Fig. 3. Section of intrusions cut by seismic profile

–7,5

–10

–12,5

–15

–2,5

–5

–17,5

–20

–22,5

0 25 50 75 100 125 150 175 200 км

ции невязки является так называемый монтажный метод. Он позволяет итерационно, добавляя и убирая воксели некоторой аномальной плотности, минимизировать невязку. Часто полученные решения с точки зрения геологии выглядят вполне логично, однако этот метод весьма емок по времени и требователен к имеющейся оперативной памяти. Опыт показывает, что следует сначала подобрать подходящий эллипсоид, а затем, используя его в качестве первого приближения, перейти к монтажному методу. При этом необходимо следить, чтобы предполагаемое внедрение не пересекало области регулярных отложений на сейсмических профилях, не было приурочено к границе исследуемой площади и не было расположено за ее пределами.

Указанные выше недостатки монтажного метода заставляют использовать его на более крупной ячейке, что приводит к грубым очертаниям полученных внедрений и недостаточному уменьшению невязки. Поэтому далее эти результаты нужно снова подкорректировать эллипсоидами небольшого размера, не изменяющими общих очертаний внедрения, но делающими их более плавными.

Понятно, что описанный выше процесс требует большой ручной работы и внимания геолога, занимает значительное время и в настоящем виде не может быть автоматизирован. После проведения вышеописанного процесса невязка между гравитационным эффектом от модели и редуцированным полем будет уменьшена до первых миллигалов. Дальнейшей минимизации невязки можно добиться изменением геометрии поверхностей раздела. Иногда в межпро- фильном пространстве приходится модифицировать и плотностные характеристики. Если невязка сведена к минимуму, но не исчезла, то есть еще один метод ее уменьшения. Нужно посчитать гравитационный эффект от каждого из верхних слоев осадочного чехла, плотность которых определялась с опорой на формулу Гарднера. Далее нужно рассчитать разность между редуцированным полем и гравитационным эффектом от всех нижележащих слоев, в том числе и от внедрений. После этого можно рассчитать регрессию этой разности на множество гравитационных эффектов от верхних слоев. Поскольку коэффициент a в формуле (2), по которой определялись плотности верхних слоев осадочного чехла, является весьма приблизительным, то требуемые коэффициенты можно уточнить, умножив 0,31 на коэффициент регрессии для соответствующего слоя.

Таким образом, авторы статьи получили трехмерную плотностную модель, отвечающую редуцированному полю.

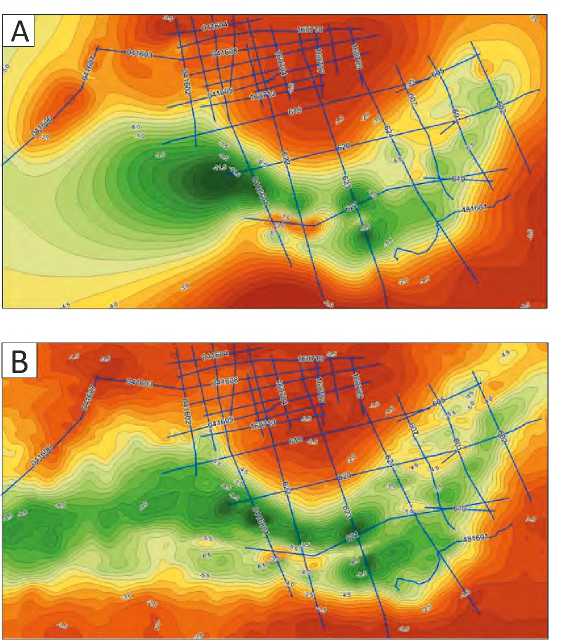

Пример применения описанной методики при восстановлении рельефа кровли палеозойских отложений в пределах Енисей-Хатангского регионального прогиба представлен на рис. 4. Обратим внимание на значительные расстояния между региональными сейсмическими профилями в центральной части прогиба, практически исключающие корректное построение структурной поверхности с учетом пространственной частоты изменчивости ее форм (см. рис. 4 А). Комплексирование с данными гравиметрии позволило в значительной мере преодолеть этот недостаток, четко разделив структурные

Рис. 4. Структурная карта по кровле разновозрастных палеозойских отложений

-

Fig. 4. Depth map of the heterochronous Paleozoic Top

Абс. отметки, км

-

< –11,5

– 11,5…–11

– 11…–10,5

– 10,5…–10

– 10…–9,5

– 9,5…–9

– 9…–8,5

– 8,5…–8

– 8…–7,5

– 7,5…–7

– 7…–6,5

– 6,5…–6

– 6…–5,5

– 5,5…–5

– 5…–4,5

– 4,5…–4

– 4…–3,5

– 3,5…–3

– 3…–2,5

– 2,5…–2

– 2…–1,5

– 1,5…–1

– 1…–0,5

– 0,5…0

-

> 0

Построения: A — по сейсмическим данным, B — по сейсмическим данным в комплексе с данными гравиразведки Based on: A — seismic data only, B — integrated seismic and gravity data формы в прогнутой части рельефа (см. рис. 4 B), уточнить рельеф бортовых склонов и общий характер поверхности в западной части территории, преимущественно в области экстраполяции.

Располагая 3D-плотностной моделью и уточненными зависимостями плотность - скорость, возможно восстановление скоростных характеристик во всем объеме изучаемой среды, включая интервалы сейсмических разрезов, отличающихся пониженным качеством прослеживания отражающих горизонтов или полным их отсутствием. Тем самым рассмотренная методика обеспечивает количественную комплексную интерпретацию по меньшей мере данных ГИС, сейсмо- и гравиразведки на региональном этапе исследований с построением физико-геологической 3D-модели крупного объекта. Наличие подобной модели является основой уточнения интерпретации сейсмических разрезов с использованием акустической инверсии, атрибутивного анализа, построения региональных 3D-кубов сейсмических записей, упрощения переобработки ретроспективных сейсмических материалов и, в конце концов, последовательного уточнения геологического строения изучаемых регионов и отдельных объектов в их пределах.

Как следует из описания методики, на данном этапе она может быть реализована путем совместной работы геофизиков (соответствующего профиля) и геологов.

Выводы

-

1. Предложенная методика совместной обработки данных ГИС, сейсморазведки и региональной гравиметрической съемки представляет собой этап количественной комплексной интерпретации геофизической информации при региональных исследованиях.

-

2. Методика обеспечивает построение физикогеологической 3D-модели изучаемого объекта, включая структурные построения в рамках толстослоистой модели среды, по редкой сети региональных профилей с учетом поля силы тяжести при взаимосогласованных значениях плотностных и скоростных характеристик.

-

3. Показаны перспективы использования физикогеологической 3D-модели в процессе реализации этапов региональных исследований.

Методика опирается на геоинформационный комплекс INTEGRO, в котором функционируют основные элементы технологии количественного интегрирования геофизических данных.

Список литературы Методика интегрирования геофизических методов на региональном этапе геолого-разведочных работ

- Приезжее И.И. Построение распределений физических параметров среды по данным гравиразведки, магнитометрии// Геофизика. - 2005. - №3.- С. 46-51.

- Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 286 с.

- Бабаянц П.С., БлохЮ.И., Трусов А.А. Изучение рельефа поверхности кристаллического фундамента по данным магниторазведки // Геофизика. - 2003. - №4.- С. 37-40.

- Бабаянц П.С., Блох Ю.И., Трусов А.А. Изучение строения кристаллического основания платформенных областей по данным магниторазведки и гравиразведки // Геофизика. - 2003. - №6.- С. 55-58.

- Глоговский В.М., Гриншпун А.В., Мешбей В.И., Цейтлин М.И. Решение обратной кинематической задачи в слоистой среде с использованием взаимных точек// Прикладная геофизика. - 1977. - Вып. 87. - С. 40-46.

- Глоговский В.М., Мешбей В.И., Цейтлин М.И., Лангман С.Л. Кинематико-динамическое преобразование сейсмической записи для определения скоростного и глубинного строения среды // Сборник докладов второго научного семинара стран-членов СЭВ по нефтяной геофизике. Т. 1. Сейсморазведка. - М.: ЦГЭ МНП, 1982. - С. 326-331.

- Лангман С.Л., Силаенков О.А. Кинематико-динамическое преобразование — инструмент параметризации волнового поля// Геомодель-2011: мат-лы 13-й Международной научно-практической конференции по проблемам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при геологическом моделировании месторождений углеводородов (Геленджик, 11-15 сентября 2011 г.). - Геленджик, 2011.

- Веденяпин О.А., Каплан С.А., Лебедев Е.Б., Рок В.Е. Методики изучения сложнопостроенных сред геофизическими методами // ВНИГНИ-65. Люди, результаты, и перспективы. - М.: ВНИГНИ, 2018. - С. 259-283.

- Спиридонов В.А., Пиманова Н.Н., Финкельштейн М.Я. Технология построения 3D плотностной модели земной коры в ГИС ИНТЕГРО // Геоинформатика. - 2020. - №4.- С. 38-51. DOI: 10.47148/1609-364X-2020-4-38-51.

- Бисеркин И.А., Любарев И.А., Большаков Е.М. 3D моделирование структурных карт на базе опорных поверхностей по профильным данным // Геоинформатика. - 2020. - №1.- С. 38-41.

- Gardner G.H.F., Gardner L.W., Gregory A.R. Formation velocity and density - the diagnostic basics for stratigraphie traps// Geophysics. -1974.- Т. 39. - С. 770-849.