Методика измерения относительной бедности

Автор: Фролова Е.Б., Великанова Т.Б.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: К дискуссии по вопросам измерения бедности и государственной социальной помощи населению

Статья в выпуске: 10-11 (176-177), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены основные методологические подходы к измерению бедности в рамках относительной концепции, а также приведен анализ сопоставимости расчетных данных по абсолютной и относительной концепциям измерения бедности на базе итогов обследования бюджетов домашних хозяйств.

Абсолютная бедность, относительная бедность, среднедушевой эквивалентный денежный доход, медианный эквивалентный денежный доход, прожиточный минимум

Короткий адрес: https://sciup.org/143181580

IDR: 143181580

Текст научной статьи Методика измерения относительной бедности

Бедность как явление существует, несмотря на экономический рост, и остается устойчивым явлением в России и других странах, в том числе и экономически развитых. Для формирования действенной социально-экономической государственной политики в сфере борьбы с бедностью необходимо не только правильно измерять показатели, характеризующие бедность, но и отслеживать их динамику во времени с целью оценки результативности принимаемых правительством мер по искоренению бедности. На этом пути важно расставлять правильные приоритеты в выборе самых уязвимых с точки зрения бедности слоев населения, используя богатый статистический и методологический опыт российской и зарубежной статистики.

Основные требования к источникам информации и принципы измерения показателей неравенства и бедности

Статистическое измерение показателей неравенства и бедности основывается на результатах статистических наблюдений, соединяющих в себе данные по размерам индивидуальных доходов каждой наблюдаемой учетной единицы. В качестве учетных единиц при исследовании неравенства и бедности определено домашнее хозяйство, следовательно, категория доходов, подлежащая дальнейшему анализу, представляет собой не отдельные значения по каждому получателю доходов, а совокупность доходов, аккумулируемую домашним хозяйством в целом 1.

Поскольку не существует никаких статистических измерителей того, в какой пропорции распределяются доходы внутри домохозяйства, использу- емая в оценках неравенства и бедности категория дохода домашнего хозяйства основывается на допущении, что все члены домохозяйства (и получатели доходов, и иждивенцы) имеют равные доли в доходе домохозяйства.

Обследуемая совокупность домашних хозяйств должна охватывать всех лиц, живущих в частных домохозяйствах. Из сферы охвата статистических данных по статистике неравенства и бедности исключаются коллективные домохозяйства, в которых проживающие лица не участвуют в принятии решений о своем потреблении.

В соответствии с принятой концепцией домохозяйство может быть: либо домохозяйством, состоящим из одного лица, либо домохозяйством, состоящим из множества лиц, то есть, группы из двух и более лиц, живущих вместе, которые каким-то совместным образом обеспечивают себя продуктами питания и иными предметами первой необходимости. Лица в этой группе могут объединять свои доходы или, в большей или меньшей степени, иметь общий бюджет; они могут быть связаны или не связаны родственными отношениями или включать и тех, и других лиц.

Состав компонентов при определении общего объема доходов домашних хозяйств установлен соответствующими руководящими принципами, согласованными на международном уровне (в частности, в Резолюции по статистике доходов и расходов домашних хозяйств МОТ 2003 г.). По сравнению с системой макроэкономических показателей, разрабатываемых в рамках СНС, где общий доход, полученный домохозяйствами, формируется в связи с другими агрегатными компо-

¹ С точки зрения социально-экономического анализа этот уровень агрегирования индивидуальных доходов дает более широкое представление, чем просто неравенство по доходу среди прямых получателей, и позволяет оценить его с точки зрения необходимости содержания на эти доходы иждивенцев, которые в этом смысле также являются получателями доходов.

нентами данной системы, при обследовании домашних хозяйств показатель доходов основан на использовании более упрощенной схемы, призванной оценить объем всех денежных поступлений, которые вносят реальный вклад в экономическое благополучие людей.

Еще одним ключевым условием при статистическом измерении неравенства и бедности выступает временной период, за который должны оцениваться доходы. Правомерно считается, что наиболее подходящим в этих целях является годовой период. По сравнению с оценками за меньший промежуток времени (квартал, или, тем более, месяц) оценки, основанные на годовом периоде наблюдения, не подвержены сезонным перепадам в уровне доходов, которые могут наблюдаться в течение года.

Учитывая, что категория дохода домохозяйства, основанная на подробном учете доходов всех членов домохозяйства, является на практике довольно сложной процедурой, статистические наблюдения, по итогам которых формируются показатели неравенства и бедности, организуются на основе специальных обследований, посвященных, как правило, только этой теме, при довольно большой по размеру выборке, позволяющей впоследствии проводить многосторонний детальный анализ не только общего объема доходов, но и всех составляющих его компонентов. Статистические наблюдения могут быть также организованы на основе вторичного использования информации, собираемой по линии административных органов, если она отвечает всем установленным требованиям для получения показателей неравенства и бедности.

Получаемая по итогам выборочных статистических наблюдений информация о доходах каждого обследуемого домохозяйства группируется в показатели распределения общего объема доходов и распределения населения по уровню доходов (которые лежат в основе оценок показателей социально-экономической дифференциации и уровня бедности). Группировочным признаком для получения этих совокупностей данных является показатель среднедушевого дохода. Его размер определяется на уровне каждого обследованного домохозяйства делением общего дохода конкретного домохозяйства на суммарное число лиц, составляющих данное домохозяйство.

На практике применяются два вида показателей среднедушевого дохода: прямой и скорректированный (или «эквивалентный»). В последнем случае корректировка среднедушевого дохода произво- дится с использованием данных по размеру каждого обследованного домохозяйств, искусственно изменяемого по определенной так называемой «эквивалентной» шкале, учитывающей эффект экономии за счет общесемейного потребления.

Шкалы эквивалентности применяются на стадии расчета среднедушевых показателей (доходов или расходов на потребление) отдельно взятого домохозяйства по отношению к числу лиц в его составе, которое корректируется (по сравнению с фактическим) на основании установленной системы коэффициентов (шкалы эквивалентности) для пересчета общего числа всех членов домашнего хозяйства в число взрослых (эквивалентных) потребителей.

Существует широкий круг шкал эквивалентности, используемых в разных странах и разными организациями. Они учитывают размеры домохозяйств и семей: во многих шкалах это единственный фактор, а там, где в расчет принимаются и другие соображения, этот фактор имеет наибольший вес. Выбор конкретной шкалы эквивалентности означает, что неявно предполагается полный учет эффекта масштаба от совместного потребления, такой, что данный уровень денежного дохода обеспечивает одинаковый уровень полезности, если он разделяется одним, двумя или шестью разными лицами в хозяйстве.

Для большинства международных сопоставлений рекомендуется простая поправка, учитывающая размеры домохозяйств. Одной из самых распространенных, используемой для международных сопоставлений показателей дифференциации доходов и уровня бедности, является так называемая «модифицированная» шкала ОЭСР, на основании которой число членов отдельно взятого домохозяйства определяется как суммарный результат от перемножения на «1» первого взрослого лица в возрасте 14 лет и старше, на «0,5» – второго и всех других взрослых лиц в этом возрасте и на «0,3» – остальных лиц в возрасте 14 лет и младше.

На практике, применение шкалы эквивалентности приводит к уменьшению размера домохозяйства по сравнению с фактическим числом членов домохозяйства и, как следствие, к повышению расчетного показателя среднедушевого дохода (по сравнению с его уровнем, исчисленном на основе фактического числа членов этого домохозяйства). Такая корректировка среднедушевого дохода предназначается исключительно для более корректного сравнительного анализа между доходами семей различного размера и состава, и ре- комендуется, главным образом, для анализа относительной бедности при международных (или межрегиональных) сравнениях.

Результаты проведенных зарубежными экспертами исследований, позволяющие оценить чувствительность результатов к используемой шкале эквивалентности, показали, что состав совокупности бедных людей может радикально меняться в зависимости от выбранной шкалы. В частности, проведенное зарубежными экспертами исследование для Великобритании обнаружило, что процент одиноких пенсионеров, имевших, по оценке, доход ниже половины среднего дохода, колебался между 5% и 50% в зависимости от выбора шкалы эквивалентности. Такой разброс оценок бедности, связанный с выбором шкалы эквивалентности, заставляет проявлять дополнительное внимание к обоснованию выбора шкалы, особенно когда речь идет об исследованиях бедности на национальном уровне.

Следует также отметить, что высокая эластичность «модифицированной» шкалы ОЭСР к размеру домохозяйства приводит к значительному занижению фактического числа членов домохозяйств. Размеры коэффициентов этой шкалы связаны с особенностями формирования показателя расходов домохозяйств на потребление в странах-членах ОЭСР (в частности, в него входит вмененная собственникам жилых помещений арендная плата за жилье, что дает значимую экономию от масштаба совместного потребления). В обзоре «Бедность и социальная интеграция в Беларуси» наряду со шкалой ОЭСР в оценках относительной бедности использована национальная шкала эквивалентности, оцененная на основании кривой Энгеля (по данным за 2010 г.) и имеющая следующие веса: «0,6» для каждого дополнительного взрослого, «0,4» для ребенка в возрасте до 6 лет, «0,5» для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет 2.

Выбор понятия бедности

В последнее десятилетие дискуссия о том, как измерять бедность и низкие доходы, сфокусировалась на трех различных понятиях, базирующихся на трех группах противопоставляемых определений:

-

• Абсолютный подход (или, как определил Ха-генаарс де Вос 1978, «имеющие меньше, чем объективно определенный абсолютный минимум»);

-

• Относительный подход (или «имеющие меньше, чем остальные»);

-

• Субъективный подход (или «чувствующие, что не имеют достаточно, чтобы жить»).

Абсолютные определения бедности исходят из понятия, что бедность представляет собой ситуацию, когда уровень жизни людей находится ниже порога, установленного, как правило, в соответствии с корзиной продуктов первой необходимости, которая остается одинаковой при всех обстоятельствах и во всех местах; и, наоборот, что касается относительных определений, порог бедности зависит от рассматриваемого общества и периода. На практике, абсолютный порог бедности не выдерживает давления обстоятельств. Тем не менее, Сен (1985) утверждает, что понятие бедности может быть абсолютным в смысле «действия» и относительным в смысле ресурсов (см. также Де Вос и Хагенарс, 1988).

В соответствии с абсолютной концепцией бедности рассматривается абсолютная бедность . Это понятие является основой наиболее «официальных» определений низкого дохода. Определение бедности через абсолютные показатели представляет собой описание ситуации лишения некоторых насущных товаров и услуг, необходимых для поддержания физического существования. Бедными считают тех, кто не в состоянии обеспечить себя суммой благ для удовлетворения основных потребностей в пище, одежде, жилище для сохранения здоровья и ведения умеренно активной трудовой жизни. При таком подходе черта бедности соответствует уровню доходов, необходимых для приобретения этих насущных средств, и не соотносится с благосостоянием остальной части общества.

Критической чертой абсолютного подхода является трудность в подборе и оценивании перечня товаров, формирующих минимальный уровень потребностей. Создаваемые комбинации (например, при которых затраты на удовлетворение потребностей при существующих ценах были бы минимальными), как правило, расходятся с составом фактического потребления, что создает лишние сложности в объяснении подхода. Другая проблема состоит в том, что динамика бедности по абсолютной черте тесно связана с экономическими спадами и подъемами, что затрудняет анализ эффективности социальных программ 3.

² (Борнукова, Чубрик, Шиманович (2012))

³ Теоретически, в условиях экономического роста (при участии в нем всех групп населения), абсолютная бедность может быть преодолена без какой-либо специальной программы по ее сокращению.

Относительный подход – относительная бедность. При этом подходе бедность рассматривается как состояние, при котором невозможно следовать «образу потребления», диктуемому средой – современным стандартам жизни общества. Образ потребления при этом представляет собой модель потребительского поведения, сформированную экономическими, социальными, политическими, культурными стандартами данного общества.

При относительном подходе установление черты бедности производится в размере определенной доли в процентах от средних доходов по стране (например, в виде фиксированного процента от медианного уровня доходов) или же в виде определенного сектора в структуре распределения доходов (например, нижнего дециля).

Порог (черта) относительной бедности связан с показателем минимального образа жизни, приемлемого в определенном обществе, и если предполагается, что минимальный приемлемый образ жизни достигается, начиная с определенного процентного отношения к средним ресурсам, возникает проблема выбора меры главной тенденции в распределении доходов (средняя арифметическая, средняя геометрическая или медиана).

Наиболее стабильной из этих мер является медиана и ее значение является предпочтительными по сравнению с другими измерениям главной тенденции в случае, когда стабильность порога бедности является самым важным критерием. Между тем, сравнивая значения порога бедности, определенного в зависимости от медианных, а не средних доходов, следует отметить, что средняя, как правило, (значительно) выше, чем значение медианы, а это значит, что более 50% домохозяйств имеют доходы ниже средней величины и выбор значения медианы вместо средней приводит к более низким порогам бедности.

Преимуществами относительной черты являются концептуальная ясность и простота использования (главным образом, при проведении международных сопоставлений). Однако, любое значение относительной черты бедности (40, 50, 60% от уровня медианного дохода) является произвольным (в определенной мере также произво- лен и выбор между средним и медианным значениями). В отличие от абсолютной, относительная черта бедности будет возрастать вслед за общим увеличением среднего уровня доходов в обществе, и процесс сокращения бедности будет не столь очевиден, как при абсолютном подходе. Используя преимущества и зная недостатки этих двух методов, большинство стран одновременно, но для разных целей, применяют и абсолютную, и относительную линии бедности.

В отличие от концепции абсолютной бедности, в концепции относительной бедности, по сути, признается неустранимость бедности как социального явления. Абсолютная граница бедности может быть преодолена при проведении соответствующей государственной политики, тогда как относительная граница бедности будет существовать всегда.

В настоящее время в странах Евросоюза бедность определяется как ситуация, в которой «ресурсы человека являются настолько низкими, что он исключается из минимального образа жизни, приемлемого в государстве-члене, в котором он живет». В этой связи наиболее подходящей оценкой для ответа на этот вопрос является именно относительная, а не абсолютная граница бедности.

Абсолютные и относительные определения бедности относится к классу объективных измерителей, поскольку для их оценки используется объективная информация о доходах затрагиваемой части населения. В противоположность им, субъективные определения бедности используют субъективные мнения, выраженные указанной частью населения. Иными словами, если при абсолютной концепции бедности граница бедности официально устанавливается государством, исходя из физиологически необходимой нормы для физического выживания человека, а при относительной фиксируется граница, за которой человек не может жить полноценной жизнью, то субъективная методика позволяет респонденту самому определить эту границу и оценить уровень своего собственного благосостояния. В целом можно сказать, что «субъективная» оценка бедности сочетает в себе элементы и абсолютного, и относительного подхода 4.

⁴ Впервые этот подход был применен голландскими учеными из Лейденского Университета, которые на основе выборочного обследования домохозяйств, выявили тесную связь между собственными представлениями респондентов о достаточном минимальном доходе и уровнем действительного дохода, которым располагает семья, и предложили для определения границы бедности использовать опросы общественного мнения. Общеизвестными примерами этого последнего подхода являются Черта бедности Лейдена и Черта субъективной бедности. Черта бедности Лейдена (LPL) основана на функции «благосостояния» дохода (Welfare Function of Income), разработанной Ван Праагом (1968, 1971). Черта субъективной бедности (LPS) использует ответы на вопрос о минимальном доходе.

Применяемые источники информации и методы оценки неравенства и бедности в российской статистической практике Российская государственная статистика формирует показатели в области статистики распределения доходов, начиная с 1970 г., и показателей по уровню бедности, начиная с 1990 г.

До 1992 г. базой для этих оценок являлось специальное выборочное обследование доходов населения, которое проводилось каждые пять лет (по 1989 г. включительно) с охватом в целом по Российской Федерации около 170 тыс. семей. В период между обследованиями данные по распределению доходов определялись на основе специально разработанной модели (с использованием итогов последнего обследования применительно к текущему уровню доходов). Одновременно с этой работой (начиная с 1978 г.) производилась разработка данных бюджетного обследования (потребительские расходы, жилищные условия, потребление продуктов питания и др.) в группировках по уровню среднедушевых совокупных доходов семей.

С 1992 г. в качестве информационной базы для формирования показателей неравенства и бедности используются итоги (ежеквартального) бюджетного обследования (ОБДХ). Программа обследования сориентирована на получение информации о расходах домашних хозяйств и (начиная с 1997 г.) не содержит прямых показателей по общему объему доходов. Оценка уровня доходов каждого обследуемого домохозяйства производится расчетным методом 5.

Сравнительный анализ распространенных на генеральную совокупность итогов ОБДХ с макроэкономическим показателем денежных доходов населения указывает на довольно существенные расхождения. Среди основных причин этих отклонений можно выделить такие:

состав выборочной совокупности ОБДХ, в которой не представлены должным образом группы населения с относительно высокими доходами;

низкая достоверность по показателям прироста сбережений и высокозатратным статьям расхо- дов, во многом определяющим дифференциацию доходов.

В этих условиях оценка неравенства и (в меньшей степени) бедности, основанная исключительно на данных ОБДХ, выглядит достаточно уязвимой, поэтому в соответствии с действующей методологией, расчеты показателей распределения населения по уровню доходов производятся с использованием метода имитационного моделирования путем преобразования эмпирического распределения (на основе данных ОБДХ) в ряд распределения, соответствующий значению группировочного признака в генеральной совокупности 6.

На основании полученного ряда распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов формируются данные по распределению общего объема денежных доходов по квантильным группам, основные коэффициенты (индексы) дифференциации доходов и показатели уровня абсолютной бедности по населению в целом (по России и по субъектам РФ) и по демографическим (возрастно-половым) группам населения. При расчете показателей абсолютной бедности в соответствии с действующей методологией в качестве порога бедности используется величина прожиточного минимума (абсолютная черта бедности), а при формировании показателей, характеризующих уровень бедности, применяется категория малоимущего населения (домашних хозяйств) или населения, имеющего среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума.

Начиная с итогов за 2005 г., итоги разработки данных ОБДХ по профилю и материальному положению малоимущих домашних хозяйств публикуются в специальном выпуске «Социально-экономические индикаторы бедности» 7.

Исходные первичные данные (базы микроданных) по итогам ОБДХ, позволяющие производить подобные или более глубокие оценки, публикуются на Интернет-сайте Росстата в системе свободного (открытого) доступа, начиная с 2006 г. (с итогов за 2003 г.).

С использованием баз микроданных по итогам ОБДХ, размещенных в системе открытого доступа,

⁵ Расчеты производятся на основе информации по расходам на конечное потребление, на промежуточное потребление и приобретение нефинансовых активов, а также с использованием данных по изъятию активов для обеспечения текущего потребления и по остатку неизрасходованных средств, полученных в период обследования. К числу показателей, характеризующих уровень доходов, которыми располагали домашние хозяйства в период обследования, относятся: располагаемые ресурсы и денежные доходы.

⁶ Основные положения указанной методики основаны на гипотезе о соответствии характера распределения денежных доходов населения логнормальной (двухпараметрической) модели. Для определения параметров, используемых в имитационной модели, производится формирование базы микроданных по итогам ОБДХ за все периоды наблюдения в отчетном году. При квартальном плане бюджетного обследования, составляющем около 48 тыс. домохозяйств, годовой информационный фонд содержит данные примерно по 190 тыс. домохозяйств. ⁷ Размещен на сайте Росстата: рувя'йн м«сяц

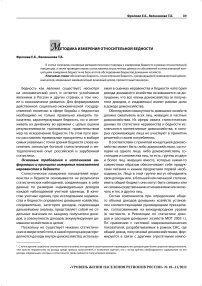

Рис. 1. Соотношение основных показателей ресурсов (эквивалентных среднедушевого дохода и медианного дохода) и величины прожиточного минимума

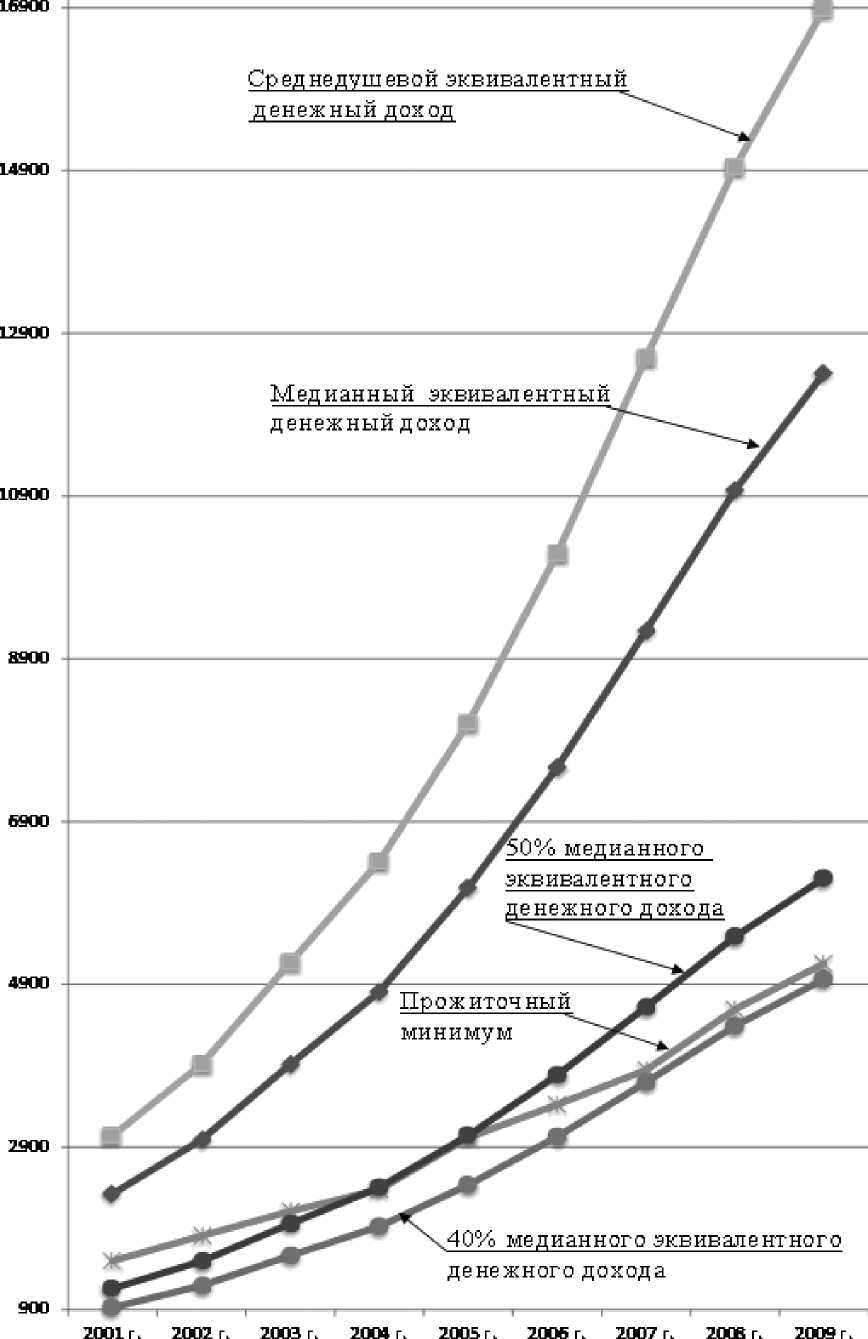

Рис. 2. Темпы снижения абсолютной бедности

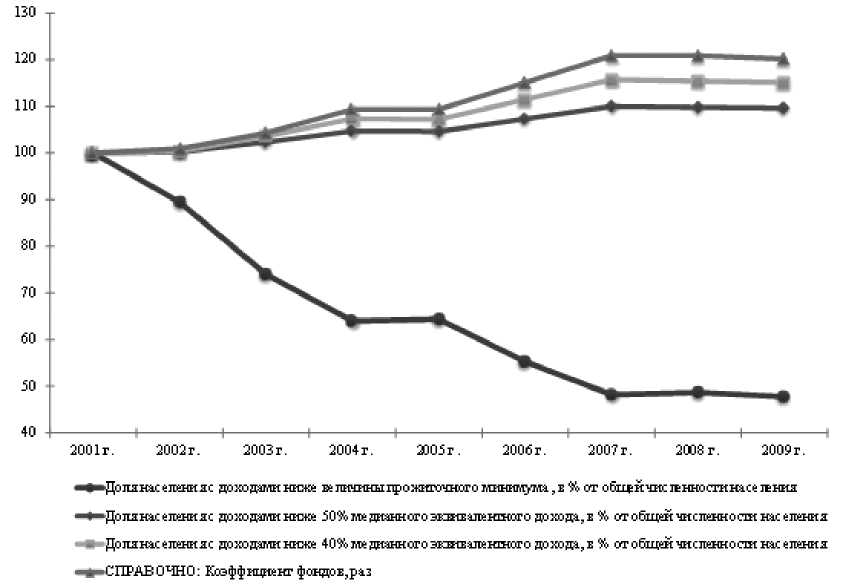

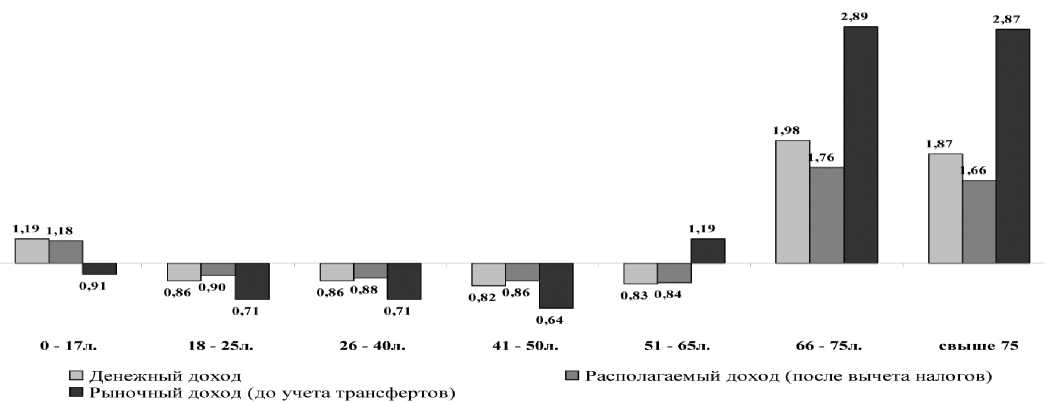

Значения индексов риска бедности выше 1 показывает во сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по полу и возрасту, превышает риск бедности для населения в целом

Значения индексов риска бедности ниже 1 свидельствуют о более низком риске бедности, чем риск бедности для населения в целом

Рис. 3. Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста в 2008 г. (по действующей методологии)

Рис. 4. Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста 8 в 2008 г., все население (по методологии ОЭСР)

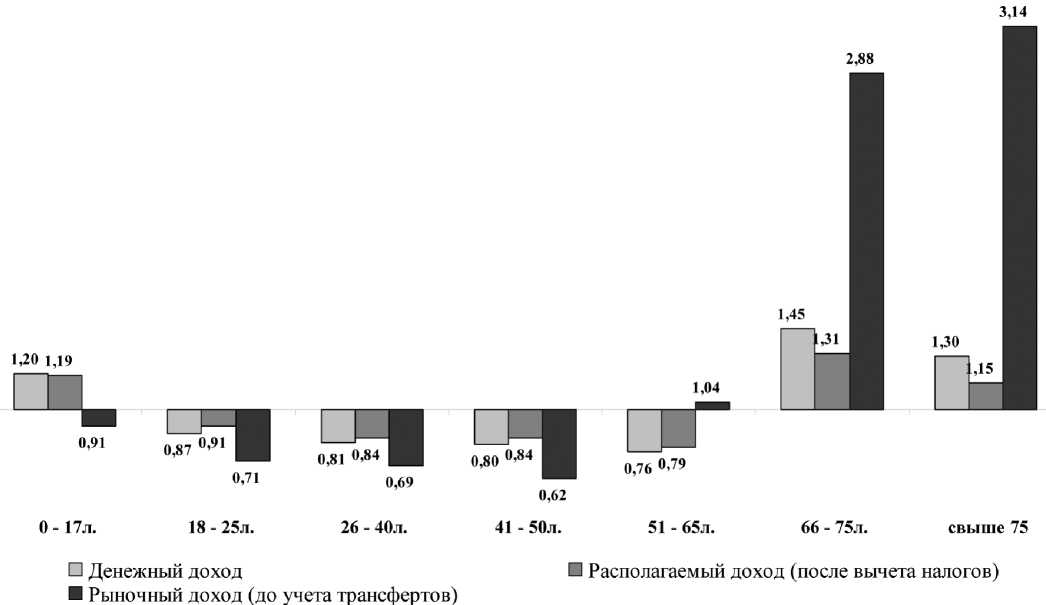

Рис. 5. Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста 9 в 2008 г., мужчины (по методологии ОЭСР)

-

⁸ Значение индекса риска бедности выше 1 показывает во сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по полу и возрасту, превышает риск бедности для населения в целом. Значение индекса риска бедности ниже 1 свидетельствует о более низком риске бедности, чем риск бедности для населения в целом.

-

⁹ Значение индекса риска бедности выше 1 показывает во сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по полу и возрасту, превышает риск бедности для населения в целом. Значение индекса риска бедности ниже 1 свидетельствует о более низком риске бедности, чем риск бедности для населения в целом.

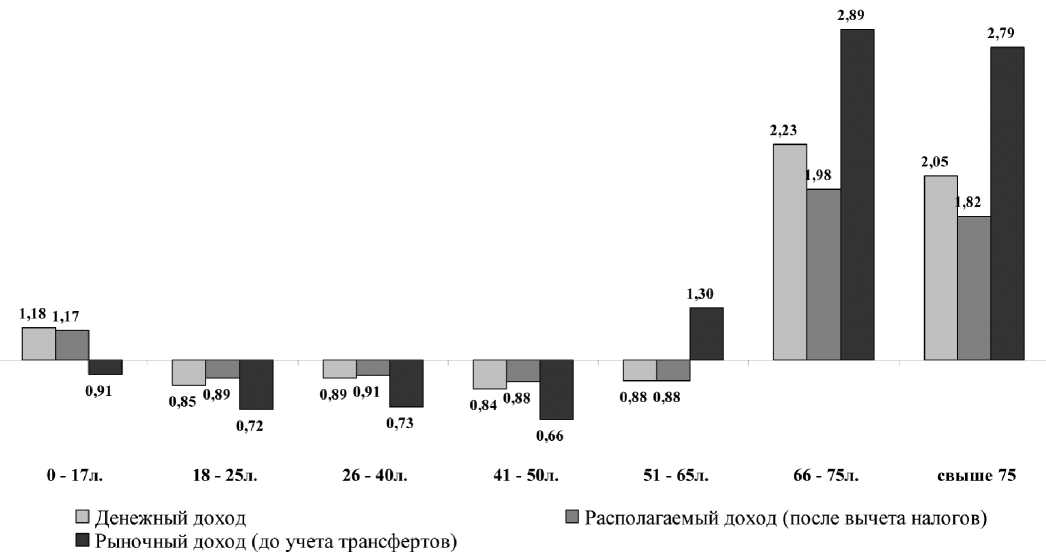

Рис. 6. Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста 10 в 2008 г., женщины (по методологии ОЭСР)

в рамках работы над этой статьей авторами были произведены некоторые оценки показателей относительной бедности в целом по России на основании методологии ОЭСР, используемой для международных сравнений неравенства и бедности.

Согласно методологии ОЭСР в качестве порога относительной бедности использовалось значение 50% от уровня медианного эквивалентного располагаемого дохода, определенного для всей совокупности обследуемого населения.

Размер эквивалентного дохода определялся по формуле:

N = D/SE ,

где: N – эквивалентный среднедушевой доход; D – номинальный доход домохозяйства; S – размер домохозяйства; E=0,5 – коэффициент эквивалентности (коэффициент приведения доходов к эквивалентному уровню).

На рис. 1 представлены графики, характеризующие соотношение основных показателей ресурсов (эквивалентных среднедушевого дохода и медианного дохода) и величины прожиточного минимума, которые рассматриваются в качестве границ бед-

ности по относительной и абсолютной концепциям соответственно.

На рис. 2 приведены темпы снижения абсолютной бедности (официально публикуемая доля населения со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума), а также уровня относительной бедности (предварительная оценка, рассчитанная в соответствии с методологией ОЭСР).

На приведенных графиках видно, что абсолютная бедность за период 2001–2009 гг. по мере роста реальных доходов населения снизилась более чем в два раза. Характер же эволюции относительной бедности во времени практически совпадает с изменениями дифференциации эквивалентных денежных доходов населения, представленной на графике децильным коэффициентом фондов (рассчитан на основе методологии ОЭСР) – рост дифференциации сопровождался ростом показателей относительной бедности.

Сравним риски бедности, полученные на микроданных ОБДХ за 2008 г. по абсолютной и относительной концепциям бедности.

-

¹⁰ Значение индекса риска бедности выше 1 показывает во сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по полу и возрасту, превышает риск бедности для населения в целом. Значение индекса риска бедности ниже 1 свидетельствует о более низком риске бедности, чем риск бедности для населения в целом.

В случае, когда бедным считается индивид со среднедушевым доходом 11 ниже величины прожиточного минимум (абсолютная бедность), наивысший риск бедности наблюдается среди детей в возрасте до 16 лет – в 1,3 раза выше, чем по населению в целом, а также в возрастной группе 16– 30 лет – выше в 1,1 раза. Самый же низкий риск абсолютной бедность – в группе лиц пенсионного возраста: у женщин он составляет 0,7 от среднего уровня, у мужчин – 0,9 (рис. 3).

Значения показателей риска относительной бедности, рассчитанные в соответствии с техническим заданием экспертной группы ОЭСР 12, дают несколько другую картину: самые высокие риски бедности наблюдаются в возрастных группах старше 65 лет – для них риск оказаться в зоне бедности выше почти в два раза, чем для всей совокупности обследуемого населения (рис. 4). В группе детей в возрасте до 17 лет этот риск превышает средний уровень в 1,2 раза. Риск относительной бедности в возрастной группе от 18 до 65 лет составляет 0,8– 0,9 от среднего уровня.

Таким образом, можно сделать вывод, что дети имеют повышенный риск бедности по обеим концепциям бедности, а для лиц старше пенсионного возраста риск абсолютной бедности снижается вследствие поступательного повышения пенсий, однако самый высокий по сравнению с другими группами населения риск относительной бедности в возрастных группах старше 65 лет свидетельствует о невозможности для значительной группы пенсионеров поддерживать даже минимальный образ жизни, приемлемый в стране (по определению ОЭСР).

На рис. 5 и рис. 6 представлено превышение риска относительной бедности по возрастным группам отдельно для мужчин и женщин по отношению к риску бедности для населения в целом. Из этих двух графиков можно сделать вывод о том, что до 50 лет возраст почти не влияет на риск относительной бедности, но в старших возрастных группах (старше 65 лет) для женщин риск относительной бедности выше, чем у мужчин в соответствующем возрасте.

*****

1. Евростат. Статистика по бедности в конце 80-х гг.: 2.

исследование на базе микроданных.

Список литературы Методика измерения относительной бедности

- Евростат. Статистика по бедности в конце 80-х гг.: исследование на базе микроданных.

- www.gks.ru.