Методика изучения проявлений характера у детей-сирот

Автор: Яковлева Наталья Федоровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается авторская методика изучения проявлений характера у детей-сирот, воспитывающихся в образовательных учреждениях интернатного типа, включающая 7 интегральных черт. Определены их когнитивные, эмоционально-волевые и деятельностно-поведенческие показатели. Приведены данные, полученные сравнением двух выборок: детей-сирот и детей, воспитывающихся в семье.

Дети-сироты, изучение характера, черты характера, уровни проявления характерологических черт, методика

Короткий адрес: https://sciup.org/144153174

IDR: 144153174

Текст научной статьи Методика изучения проявлений характера у детей-сирот

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в качестве важнейшего фактора долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации определяет такие качества и черты характера личности, как инициативность, способность творчески мыслить, быть способным к обучению и переобучению в течение всей жизни и т. д., воспитание которых должна обеспечивать система образования. Задача воспитания нравственных деятельноволевых черт характера особенно актуальна для детей и подростков-сирот, чрезвычайно плохо социализирующихся в обществе по причинам искажения социального и психофизического развития, в числе которых плохое здоровье, культурная и социально-педагогическая запущенность, характерологические деформации. Все это ставит задачу выделения ядерных компонентов характера и разработки научно достоверных, доступных и надежных методов исследования их проявлений.

В психологии характерологические особенности человека определяются с помощью личностных тестов: многофакторные личностные опросники, проективные методики, тестовые методики, выявляющие отдельные устойчивые особенности [Батаршев, 2006, с. 88–89].

В педагогической науке характер рассматривается с этических позиций добра и зла, нравственности и безнравственности, а изучение его отдельных черт необходимо для постановки целей воспитания. С этой позиции характер является интегралом устойчивых и типичных отношений человека к различным объектам, ситуациям, событиям, состояниям окружающего мира, «сплавом» знания как результата интеллектуального познания определенной стороны действительности; переживания, представляющего эмоциональный отклик человека на объект отношения; поведения как способа реализации отношения [Бодалев, 2004, c. 9].

В теории и практике воспитания наиболее широкую известность получила Минимальная диагностическая программа изучения проявлений формирующегося характера (в вариантах для детей и для подростков) М.И. Шиловой, направленная на изучение черт, выражающих систему отношений человека к деятельности и индивидуально-своеобразные способы осуществления этих отношений (гуманность, трудолюбие, чувство собственного достоинства и др.; волевые черты: готовность и умение сознательно регулировать свою деятельность, преодолевать трудности, регулировать свое поведение в соответствии с определенными принципами (целеустремленность, настойчивость и др.)) [Шилова, 2000].

В современных зарубежных исследованиях «хороший характер» (good character) рассматривается в тесной связи с понятиями «социальная компетентность» [Cheung Chau-kiu, Lee Tak-van, 2010] и «моральная компетентность» [Park, Petersoon, 2006]. В структуре характера выделяются 6 добродетелей, составля- ющих основу «good character»: 1) мудрость и эрудиция (креативность, любознательность, любовь к учению; широта взглядов, восприимчивость; 2) мужество (искренность, храбрость, упорство, энтузиазм); 3) гуманность (доброта, любовь, социальный интеллект); 4) справедливость (честность, умение работать в команде, лидерство); 5) умеренность (великодушие, скромность, благоразумие, саморегуляция); 6) духовность (умение замечать и ценить прекрасное во всех сферах жизни, благодарность, оптимизм, чувство юмора, религиозность).

Целью исследования является описание авторской педагогической методики изучения проявлений черт характера (ИПХ), с одной стороны, вобравшей и «впитавшей» все ранее разработанные в педагогической науке методики, а с другой – позволяющей увидеть новые аспекты в методах познания индивидуального своеобразия характерологического развития детей, воспитывающихся в условиях образовательных учреждений интернатного типа.

Исходными положениями разработки данной методики являются следующие.

-

1. В структуре характера выделены семь интегральных черт, отражающих базовые отношения человека к миру, к обществу, к людям, к делу и к труду: гражданственность (патриотизм, российская идентичность, коллективизм); гуманность (доброта, справедливость, толерантность); духовность ; ответственность (обязательность, организованность, дисциплинированность); социальная активность (трудолюбие, целеустремленность, инициативность); мужество (смелость, настойчивость, терпение, оптимизм); самоуважение (самокритичность, чувство собственного достоинства).

-

2. Определены отдельные показатели проявления каждой интегральной черты, изучаются в каждой из трех сфер: когнитивной (знает, понимает); эмоционально - волевой (признает, положительно относится, ценит); деятельностно - поведенческой (делает, поступает в соответствии со знаниями, убеждениями, ценностями).

-

3. Количественная оценка сформированности выделенных черт производится по непрерывной шкале порядка с широким диапазоном значений от 0 до 213 баллов. В зависимости от количественной оценки выраженности проявления интегральной черты выделены три уровня – критический, достаточный, оптимальный.

Возможности методики ИПХ . В целях простоты и доступности методики для использования в практике воспитания разработан ее электронный вариант с функциями обработки данных, оценки рисков, интерпретации результатов и методическими рекомендациями для педагогов. Оценка когнитивных, эмоционально-волевых и деятельностно-поведенческих показателей проявления характерологических черт позволяет понять, какие структуры характера не сформированы или деформированы, и точно определить педагогические «мишени» – цели индивидуально-ориентированного программирования воспитания, развития и коррекции характерологических черт, прогнозировать риск социальной дезадаптации, дезинтеграции и десоциализации ребенка, что особенно актуально для детей, лишенных родительского попечения (табл.).

Таблица

Методика изучения проявлений характера детей и подростков (ИПХ)

|

№ п/п |

Критерий |

Компоненты интегральной черты |

Показатели (проявления в соответствии с возрастной нормой) |

Уровень сформированности |

|

1 |

Гражданственность |

Патриотизм Российская идентичность Коллективизм |

Когнитивные: знает историю России; имеет представление о культурных традициях населяющих ее народов, знает законы государства; понимает моральные нормы общества; осознает необходимость норм коллективной жизни (1 балл за каждый показатель). 5 Эмоционально-волевые: любит Родину; интересуется историей и культурой России; уважает законы; признает правила общественной жизни; признает моральные нормы; гордится российским гражданством; ценит принадлежность к коллективу (школы, класса, малой группы (2 балла за каждый показатель). 7 Деятельностно-поведенческие: в поведении следует законам и традициям общества; руководствуется моральными нормами; принимает посильное участие в общественной жизни; участвует в деятельности по улучшению жизни своей малой Родины; умеет работать в коллективе (3 балла за каждый показатель). 5 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 15 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 16 до 25 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 26 до 34 |

|

2 |

Гуманность |

Доброта Толерантность Справедливость |

Когнитивные: имеет представление о добре и зле; понимает смысл и сущность гуманных человеческих качеств; умеет распознавать и анализировать их проявления в своих поступках и в поведении другого человека (1 балл за каждый показатель). 3 Эмоционально-волевые: способен к эмпатии и состраданию другим людям; к контролю и регуляции своего эмоционального состояние; уравновешен; устойчив к стрессу. (2 балла за каждый показатель). 4 Деятельностно-поведенческие: доброжелателен и вежлив в общении; бескорыстно помогает другим людям; в конфликтной ситуации уважает права и учитывает мнение других людей; совершает моральный выбор с учетом интересов других людей; терпим к проявлению инакомыслия; уважителен к людям разных национальностей; имеет друзей; верен в дружбе, не допускает в поведении оскорблений, вербальной и физической агрессии (3 балла за каждый показатель). 9 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 16 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 16 до 29 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 30 до 39 |

Продолжение табл.

|

№ п/п |

Критерий |

Компоненты интегральной черты |

Показатели (проявления в соответствии с возрастной нормой) |

Уровень сформированности |

|

3 |

Духовность |

Когнитивные: понимает разницу между духовным и материальным; имеет представление о духовных интересах человека; владеет знаниями о достижениях человечества в области культуры (музыки, живописи и др.); умеет оценивать явления и объекты культуры с этической и эстетической точки зрения (1 балл за каждый показатель). 4 Эмоционально-волевые: стремится к познанию, к поиску смысла бытия; испытывает эмоциональные переживания при восприятии музыки, кино, театральных постановок и др.; ценит достижения человечества в области культуры; имеет потребность в самовыражении средствами искусства (2 балла за каждый показатель). 5 Деятельностно-поведенческие: в чтении художественной литературы, в просмотре фильмов и др. отдает предпочтение произведениям духовно-нравственного содержания; не проявляет интереса к произведениям низкопробного содержания (порнографическим фильмам и сайтам, «мыльным» операм и пр.); бережно относится к предметам и памятникам культуры; занимается музыкой, живописью и другими видами художественно-эстетической деятельности (3 балла за каждый показатель). 4 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 13 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 13 до 21 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 22 до 26 |

|

|

4 |

Ответственность |

Обязательность, организованность, дисциплинированность. Честность |

Когнитивные: знает сущность понятий «обязанность», «долг», «дисциплина», «ответственность»; умеет распознавать, анализировать и оценивать их проявления в своих поступках и в поведении другого человека (1 балл за каждый показатель). 2 Эмоционально-волевые: согласен с общепринятыми правилами и стандартами; добровольно принимает обязанности; способен к волевому усилию и управлению своими желаниями; испытывает чувство вины и стыда в случае нарушения обязанностей, обещаний (2 балла за каждый показатель). 4 Деятельностно-поведенческие: выполняет обязанности и обещания; планирует, организовывает и контролирует свою деятельность; подчиняет поведение требованиям дисциплины; прогнозирует последствия своих поступков; искренен и правдив в отношениях с людьми (3 балла за каждый показатель). 5 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 15 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 15 до 19 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 20 до 25 |

Продолжение табл.

|

№ п/п |

Критерий |

Компоненты интегральной черты |

Показатели (проявления в соответствии с возрастной нормой) |

Уровень сформированности |

|

5 |

Социальная активность |

Трудолюбие Целеустремленность Инициативность |

Когнитивные: осознает значимость и необходимость труда; имеет представление о различных видах труда; владеет трудовыми, учебными умениями и навыками; умеет ставить социально и личностно значимые цели; умеет планировать, организовывать и контролировать свою деятельность; владеет организаторскими умениями и навыками (1 балл за каждый показатель). 7 Эмоционально-волевые: любит трудиться; ценит результаты своего и чужого труда; стремится к успеху; испытывает удовольствие при достижении успехов в труде, учебе и др. видах деятельности; чувствителен к оценкам результатов своего труда со стороны других людей; имеет потребность в лидерстве и управлении деятельностью других людей; уверен в своих силах (2 балла за каждый показатель). 7 Деятельностно-поведенческие: прилежно учится; добросовестно трудится; имеет позитивные цели в основных сферах жизнедеятельности; предприимчив в деятельности; добровольно принимает и выполняет обязанности лидера, организатора (3 балла за каждый показатель). 5 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 19 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 19 до 29 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 30 до 36 |

|

6 |

Мужество |

Смелость Настойчивость Терпение Оптимизм |

Когнитивные: знает правила безопасного поведения; умеет принимать самостоятельные решение в сложных жизненных ситуациях; умеет прогнозировать и анализировать последствия рискованного поведения; имеет собственное мнение; умеет его отстаивать; понимает необходимость настойчивости и терпения в достижения цели (1 балл за каждый показа-тель).6 Эмоционально-волевые: ценит принципиальность и смелость; способен сохранять хладнокровие и выдержку в ситуациях угрозы безопасности жизнедеятельности; готов к разумному риску; эмоционально настроен на положительный результат (2 балла за каждый показатель). 4 Деятельностно-поведенческие: придерживается правил безопасного поведения; действует в соответствии со своими нравственными принципами; не склонен поддаваться влиянию других людей и обстоятельств; принимает самостоятельные решения в сложных жизненных ситуациях; прогнозирует и анализирует последствия своего и чужого рискованного поведения; отстаивает свою позицию; настойчив и терпелив в достижения цели (3 балла за каждый показатель). 7 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 18 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 18 до 26 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 27 до 35 |

Окончание табл.

|

№ п/п |

Критерий |

Компоненты интегральной черты |

Показатели (проявления в соответствии с возрастной нормой) |

Уровень сформированности |

|

7 |

Самоуважение |

Самокритичность Чувство собственного достоинства |

Когнитивные: умеет анализировать и оценивать свои поступки, поведение; знает свои положительные и отрицательные привычки, качества, черты характера; понимает необходимость самосовершенствования; имеет представления о методах самовоспитания (1 балл за каждый показатель). 4 Эмоционально-волевые: ценит свои положительные качества и черты; критически относится к своим недостаткам; испытывает потребность в преодолении недостатков своего характера и развитии его положительных черт (2 балла за каждый показатель). 3 Деятельностно-поведенческие: анализирует свои поступки и поведение; ставит цели самоизменения; занимается самосовершенствованием, саморазвитием, самовоспитанием (3 балла за каждый показатель). 3 |

Критический: суммарный балл по всем показателям менее 14 Допустимый: суммарный балл по всем показателям от 14 до 16 Оптимальный: суммарный балл по всем показателям от 17 до 19 |

Апробация методики ИПХ. Методика апробировалась в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений разных типов: МОУ «Лицей № 3», детский дом «Самоцветы» г. Красноярска, Ирбейский детский дом, Ачинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Ачинская Мариинская женская гимназия, Вечерняя сменная школа Канской воспитательной колонии. Исследование проводилось на двух выборках подростков: 1) воспитанники-сироты из образовательных учреждений интернатного типа (93 чел.); 2) подростки лицея, воспитывающиеся в семье (96 чел.), подобранные по возрасту (14– 16 лет) и полу (54 % мальчиков и 46 % девочек в группе детей-сирот, 53 % мальчиков и 47 % девочек в группе учащихся лицея). Изучение проявлений характерологических черт осуществлялось методом педагогического наблюдения классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов (12 педагогов, 14 воспитателей).

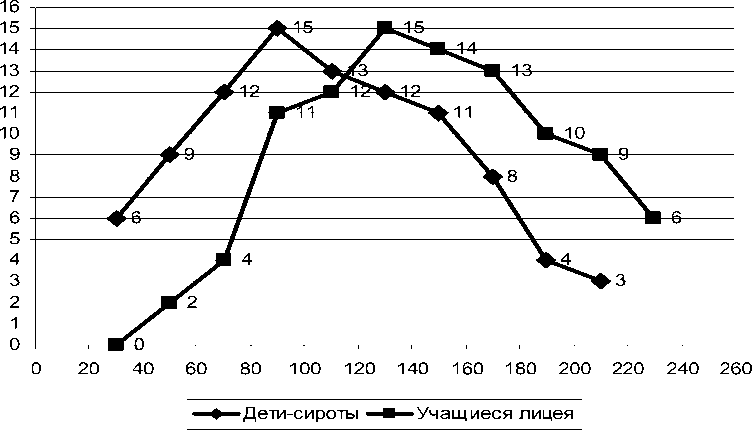

Интерпретация результатов. Полученные в результате исследования данные анализировались в целом по выборке, отдельно по мальчикам и девочкам по: абсолютной и относительной частоте встречаемости уровней проявления отдельных черт и их совокупности; дисперсии выраженности когнитивных, эмоционально-волевых и деятельностно-поведенческих показателей; риску социальной дезадаптации и др. Поскольку в рамках статьи не представляется возможным привести их полностью, ограничимся сравнением распределения абсолютной частоты встречаемости совокупности интегральных характерологических черт в различных диапазонах проявления (рис.).

На диаграмме рис. представлены 2 графика, иллюстрирующие, как часто встречается определенный уровень проявления совокупности интегральных черт (от 0 до 15 раз по каждой выборке) в диапазонах от 20 до 240 баллов у сирот и «домашних» детей. Как видно из графиков рис., у детей-сирот выше частота проявлений характерологических черт в диапазоне критического уровня до 107 баллов –

42 и 17 соответственно. Кроме этого, значения критического уровня у сирот более

Распределение частот характерологических проявлений у детей-сирот и у учащ ихся лицея

Рис. Сравнительная диаграмма распределения частот характерологических проявлений у воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот и у учащихся общеобразовательного лицея. По горизонтали: диапазон суммарных значений проявлений 7 интегральных характерологических черт (213–172 – оптимальный уровень; 171–107 – допустимый уровень; менее 107 – критический). По вертикали: абсолютная частота встречаемости суммарного балла у респондентов смещены к нижней границе. Так, проявления в интервале до 50 баллов выявлены у 15 сирот и лишь у 2 родительских детей; в последующих интервалах критического уровня разрыв между значениями также сохраняется: в диапазоне от 51 до 70–12 и 4, от 71 до 90–15 и 11 соответственно. Если обратиться к данным (здесь не приводятся) о проявлениях когнитивных, эмоционально-волевых и поведенческих показателей, то можно увидеть, что наибольший «дефицит» в диапазоне критического уровня связан с низкими показателями в эмоциональноволевой и поведенческой сферах у лицеистов и с низкими показателями во всех трех сферах у детей-сирот. Сравнение частот встречаемости допустимого уровня проявлений характерологических черт показывает, что она выше у учащихся лицея практически во всех диапазонах, при этом в обеих выборках наблюдается тенденция максимальных частот в диапазоне 130–171 балл: 19 – у сирот и 27 – у лицеистов. В допустимом диапазоне преимущественно «западают» деятельностно-поведенческие показатели у домашних детей, у сирот – эмоционально-волевые и деятельностно-поведенческие. В диапазоне оптимального уровня проявлений (172–213) максимальное различие абсолютных частот наблюдается: 26 у учащихся и только 7 у воспитанников интернатных учреждений.

Из представленных данных можно сделать важные педагогические выводы. Во-первых, разработанная методика позволяет измерить уровни проявлений формирующегося характера детей-сирот по доступным для педагогического наблюдения когнитивным, эмоционально-волевым и деятельностно-поведенческим показателям. Во-вторых, полученные данные позволяют оценить риск социальной дезадаптации, дезинтеграции, десоциализации ребенка, поставить цели и задачи индивидуально-ориентированного программирования воспитания нравственных деятельно-волевых черт и психолого-педагогической коррекции характерологических деформаций. В-третьих, выбранная для измерения непрерывная шкала порядка широкого диапазона предоставляет возможность ранжировать значения от минимального до максимального, что позволяет изучать динамику формирования интегральных характерологических черт.