Методика эхинококкэктомии с использованием плазменных потоков при эхинококкозе легких

Автор: Шулутко А.М., Качикин А.С., Ясногородский О.О., Талдыкин М.В., Винарская В.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 6 (34), 2013 года.

Бесплатный доступ

Наиболее распространенная операция при эхинококкозе легкого - эхинококкэктомия. При эхинококкэктомии операцию заканчивают ликвидацией остаточной полости. Недостатками любого способа ликвидации остаточной полости является деформация легкого и оставление инородного тела в инфицированной среде. Осложнения возможны при любом способе ликвидации остаточной полости. Эхинококкэктомия с использованием П.П. при эхинококкозе легких выполнена 7 больным. Диаметр эхинококковых кист составлял от 5 см до 15 см, площадь остающегося фрагмента фиброзной капсулы - от 4 см 2 до 7 см 2. По аналогичной методике оперированы двое больных с бронхогенными кистами (диаметр кист 8 и 15 см, площадь остающейся части стенки кисты 4 и 7 см 2 соответственно). Использовались плазменный аппарат «Плазон» и плазменная система Plasmajet (PJS). Главным отличием эхинококкэктомии с применением плазменных потоков является возможность коагулировать и вапоризировать остающуюся, интимно сросшуюся с паренхимой легкого часть фиброзной капсулы, при этом не формируется остаточная полость. Система Plasмajet выгодно отличается по отношению к другим плазменным аппаратам - универсальностью, миниатюрностью плазмотронов, лучшими параметрами плазменного потока по характеру взаимодействия с тканями.

Эхинококкоз легких, плазменный скальпель, система plasmajet

Короткий адрес: https://sciup.org/142211124

IDR: 142211124 | УДК: 616-089:617.5

Текст научной статьи Методика эхинококкэктомии с использованием плазменных потоков при эхинококкозе легких

Эхинококкоз легкого встречается в виде гидатидной (однокамерной) формы. По частоте поражения легкие занимают второе место (15–20%) после поражения печени (80%) [5]. По данным других авторов, легочный эхинококкоз встречается от 6 до 35% по отношению к другим локализациям этого паразита [2]. Наиболее распространенная операция при эхинококкозе легкого – эхинококкэктомия.

При эхинококкэктомии операцию заканчивают ликвидацией остаточной полости. Используются различные способы: метод Вишневского А.А., капитонаж по Delbet, модифицированный метод Боброва. Недостатками любого из них является деформация легкого и оставление инородного тела (шовного материала) в инфицированной среде. При этом осложнения, связанные с наличием остаточной полости после эхинококкэктомии легкого, отмечаются у 4,3–8% пациентов. Наиболее часто встречаются нагноение остаточной полости, частым осложнением является развитие ложной пневмокисты. Наиболее частая причина, которая становится показанием к реторакотомии, – внутриплевральное кровотечение. Развитие послеоперационных осложнений связывается с выбором нерационального способа ликвидации остаточной полости, но осложнения возможны при использовании любого из них [3].

Применение плазменных аппаратов в хирургическом лечении эхинококкоза легкого позволяет снизить число послеоперационных осложнений с 34% до 4,6%, летальность – с 2% до 0%, уменьшить продолжительность лечения за счет хорошего аэрогемостаза, бактерицидного и антисколексно-го действия плазменного потока [1, 4].

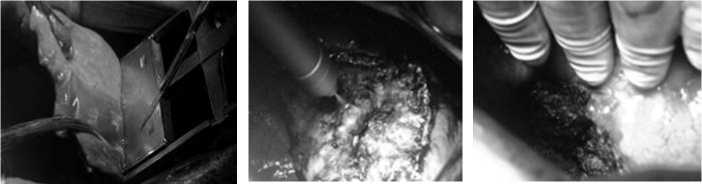

Рис. 1. Коагулятор-манипулятор аппарата «Плазон»

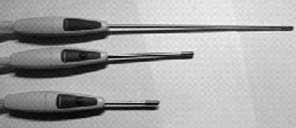

а) Коагулятор PJ 10-1,2мм (с)

б) Коагулятор-вапоризатор PJ 5-0,8мм (cv)

в) Коагулятор-вапоризатор-резак PJ 5-0,5мм (cvc)

Рис. 2.

Главным отличием эхинококкэктомии с применением плазменных потоков (П.П.) является возможность коагулировать и вапоризировать остающуюся, интимно сросшуюся с паренхимой легкого часть фиброзной капсулы, при этом не формируется остаточная полость.

Материалы и методы.

Нами использовались плазменный аппарат «Плазон» и плазменная система Plasmajet (PJS) (рис. 1, 2)

В аппарате «Плазон» манипулятором является плазмотрон-коагулятор диаметром 16 мм.

Плазменная хирургическая система Plasmajet снабжена набором съемных стерильных одноразовых инструментов – плазмотронов-манипуляторов диаметром 10 мм (коагулятор, диаметр плазменной струи 1,2 мм), диаметром 5 мм (коагулятор-вапоризатор, CV, диаметр плазменной струи 0,8 мм) и диаметром 5 мм (коагулятор-вапоризатор-резак, CVС, диаметр плазменной струи 0,5 мм). Каждый плазмотрон-манипулятор представлен в двух вариантах: для открытых операций и адаптированных к видеоэндоско-пическим вмешательствам. Плазмотроны PJ5-0,8 и PJ5-0,5 дают возможность не только коагулировать и адекватно ва-поризировать остающуюся часть фиброзной капсулы, но и бескровно рассекать и частично иссекать стенки фиброзной капсулы вместе с тканью легкого.

Эхинококкэктомия с использованием П.П. при эхинококкозе легких выполнена 7-ми больным – 3 мужчин и 4 женщины. Возраст больных составил от 22 до 46 лет. Диаметр эхинококковых кист составлял от 5 см до 15 см, площадь оста- ющегося фрагмента фиброзной капсулы – от 4 см2до 7 см2.

Двум больным (обе женщины) по аналогичной методике (т.е. с вапоризацией части стенки кисты) произведено удаление бронхогенных кист. Диаметр кист 8 и 15 см, площадь остающейся части стенки кисты 4 и 7 см2 соответственно.

Б-ной С., 46 лет, 4277, 3.05.06. Эхинококкэктомия. Диагноз: «Нагноившаяся эхонококковая киста в нижней доле правого легкого». Диаметр кисты 6 см.

Б-ной Н., 34 года, 12833, 7.12.06. Эхинококкэктомия. Диагноз: «Нагноившиеся эхонококковые кисты (две) в нижней доле правого легкого». Диаметр кист 15 и 8 см.

Б-ная А., 45 лет, 3206, 10.04.07, Эхинококкэктомия. Диагноз: «Нагноившаяся эхонококковая киста в нижней доле левого легкого». Диаметр кисты 9 см.

Б-ная Н., 36 лет, 9694, 16.09.08, Эхинококкэктомия. Диагноз: «Нагноившаяся эхонококковая киста в нижней доле левого легкого». Диаметр кисты 10 см.

Б-ая В, 31 год, 6650, 17.06.09., Эхинококкэктомия. Диагноз: «Нагноившаяся эхонококковая киста в верхней доле левого легкого». Диаметр кисты 5 см.

Б-ая Н., 22 года, 12239, 10.11.09., Эхинококкэктомия, краевая резекция нижней доли левого легкого. Диагноз: «Нагноившаяся эхонококковая киста в нижней доле левого легкого». Диаметр кисты 12 см. Площадь фрагмента неудаленной части фиброзной капсулы 4 см2.

Б-ой Ч., 34 года, 3307, 31.03.10. Эхинококкэктомия, краевая резекция верхней и средней долей правого легкого, частичная декортикация верхней и нижней долей правого легокого. Диагноз: «Нагноившаяся эхонококковая киста верхней и средней долей правого легкого». Диаметр кисты 10 см. Площадь фрагмента неудаленной части фиброзной капсулы 5 см2.

Б-ая Д., 46 лет, 10292, 26.10.10., Удаление кисты нижней доли правого легкого. Диагноз: «Бронхогенная киста нижней доли правого легкого». Диаметр кисты 8 см. Площадь фрагмента неудаленной стенки кисты 4 см2.

Б-ая Д., 47 лет, 4025, 31.03.11. Удаление кисты нижней доли правого легкого из минидоступа с видеоассистенцией. Диагноз «Бронхогенная киста нижней доли правого легкого». Диаметр кисты 15 см. Площадь фрагмента неудаленной стенки кисты 7 см2.

Результаты

Эхинококкэктомия при использовании плазматрона-коагулятора «Плазон» включает в себя пункцию кисты, рассечение фиброзной капсулы металлическими инструментами, удалении хитиновой оболочки паразита, иссечение фиброзной капсулы с фрагментами легочной ткани сшивающими аппаратами (УДО-20, УДО-30 и др.), коагуляция остающейся части фиброзной капсулы плазменным потоком. Мощности плазменной струи недостаточно для адекватной вапоризации, но достигается герметичность поверх-

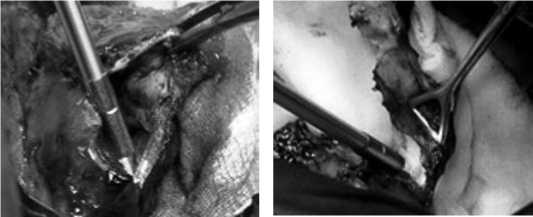

а) Фиброзная капсула эхинококковой кисты

б) Рассечение фиброзной капсулы

в) Иссечение фиброзной капсулы с легочной тканью аппаратом УДО 30

г) Коагуляция оставшегося фиброзной капсулы П.П.

Рис. 3.

ности и формируется коагуляционная пленка, позволяющая ушивать более крупные свищи без прорезывания. Воздействие сопровождается выраженным бактерицидным эффектом.

Этапы операции c использованием аппарата «Плазон»:

Пункция кисты, рассечение фиброзной капсулы (рис. 3 а, б).

Удаление хитиновой оболочки, иссечение фиброзной капсулы с легочной танью с помощью сшивающих аппаратов (рис. 3 в).

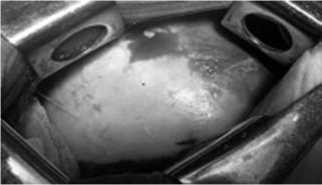

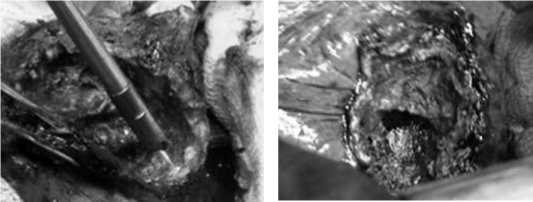

а) Рассечение фиброзной капсулы кисты PJ 5-0,8

б) Иссечение фиброзной капсулы кисты PJ 5-0,8

в) Вапоризация фиброзной капсулы кисты PJ 5-0,8

г) Герметичная поверхность на месте вапоризированной фиброзной капсулы кисты

Рис. 4.

Коагуляция оставшегося фрагмента капсулы П.П. (рис. 3 г), проба с жидкостью на герметичность (рис. 3 д).

Применение PJS при выполнении эхи-ноккэктомии:

-

1) Рассечение фиброзной капсулы эхинококковой кисты.

-

2) Иссечение фиброзной капсулы эхинококковой кисты.

д) Проба с жидкостью на герметичность

-

3) Вапоризация оставшейся на поверхности легкого фиброзной капсулы эхинококковой кисты.

-

4) Коагуляция раневой поверхности, бронхиальных свищей.

Этапы операции с использованием система Plasmajet

Пункция кисты, рассечение и иссечение фиброзной капсулы кисты PJ 5-0,8 (рис. 4 а, б,). Удаление хитиновой оболочки. Рассечение и иссечение капсулы производится све- тящейся частью плазменной струи под углом 90 градусов к рассекаемой поверхности при непосредственным контакте с тканью используется инструменты CV PJ5-0,8 и CVC PJ5-0,5 в режимах 40 – 60 – 80 H.

Вапоризация капсулы осуществляется теми же инструментами, в тех же режимах. Для большей эффективности вапоризации угол наклона и расстояние плазмотрона к обрабатываемой поверхности следует постоянно менять.

Коагуляция бронхиальных свищей эффективнее под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности (т.е. по оси бронха), могут использоваться оба инструмента, оптимальные режимы – 10–20–30 Н. Вапоризация и коагуляция обеспечивается обработкой поверхности плазменным потоком с расстояния 10–15 мм.

Вапоризация оставшегося фрагмента фиброзной капсулы кисты PJ 5-0,8 (рис. 4 в, г).

В двух случаях потребовалось ушивание крупных бронхиальных свищей. При этом коагуляционная пленка служила основой для наложения швов без прорезывания ткани легкого.

Послеоперационный период во всех случаях протекал без осложнений, поступления воздуха по плевральным дренажам не отмечалось, оперированные легкие полностью расправлялись сразу после операции, количество отделяемого по плевральным дренажам в обычном объеме, дренажи удалялись в обычные сроки.

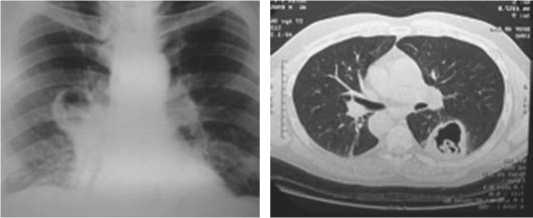

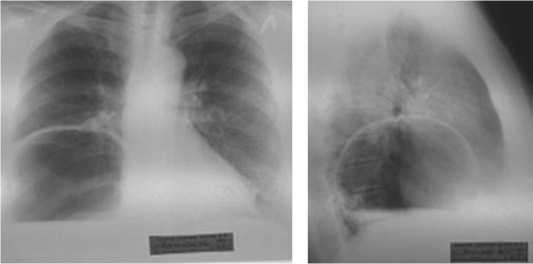

Рентгенограмма и КТ грудной клетки до операции, эхинококковая киста (рис. 5 а, б).

Рентгенограмма легких после операции: полное расправление легкого (рис. 5 в).

Рентгенограмма легких и КТ грудной клетки, бронхогенная киста (рис. 6 а–в).

Рентгенограмма легких после операции: полное расправление легкого (рис. 6 г).

а) Рентгенограмма легких до операции, эхинококковая киста

б) КТ грудной клетки до операции, эхинококковая киста

в) Рентгенограмма легких после операции: полное расправление легкого

Рис. 5.

а) Рентгенограмма легких, бронхогенная киста

в) КТ грудной клетки, бронхогенная киста

б) Рентгенограмма легких, бронхогенная киста

г) Рентгенограмма легких после операции: полное расправление легкого

Рис. 6.

Обсуждение

Преимущества использования П.П. при выполнении эхинококкэктомии при эхинококкозе легких перед традиционными методиками:

-

1. Бескровное рассечение и иссечение фиброзной капсулы эхинококка.

-

2. Бактерицидное и антисколексное воздействие плазменного потока.

-

3. Возможность вапоризации фиброзной капсулы эхинококка, остающейся на поверхности легкого без образования дефекта легочной ткани, что исключает необходимость ушивания раны легкого, ведущего к его деформации и оставлению инородных тел (шовный материал) в инфицированной среде.

-

4. Формирующаяся на раневой поверхности коагуляционная пленка служит основой для наложения швов без прорезывания.

Для эхинококкэктомии при эхинококкозе легких использовались АИГ и СО2-лазеры.

Применение лазеров при операциях по поводу эхинококкоза легких ведет к более благополучному течению послеоперационного периода в сравнении с традиционными методиками благодаря хорошему аэрогемостазу после коагуляции ложа кисты [6].

При выполнении эхинококэктомии с помощью углекислотного лазера легочная паренхима рассекалась лазерным лучом мощностью 30 Вт до фиброзной капсулы, для иссечения капсулы мощность излучения увеличивалась до 60–80 Вт, ложе кисты обрабатывалось расфокусированным лучом лазера мощностью 30 Вт. Обеспечивался надежный аэрогемостаз, сопровождающийся антисколексным воздействием [7–12].

Применение лазерного излучения имеет недостатки: возможность повреждения большого объема ткани из-за резкого увеличения коэффициента поглощения излучения отдельными ее составляющими; быстрый переход в режим деструкции при обугливании поверхности (процессы абляции превосходят коагуляцию); экранировка излучения кровью [13].

Луч лазера обладает дальнодействием, что создает опасность ожогового поражения открытых частей тела хирургов и ассистентов; повреждения органов и структур, находящихся за пределами операционного поля; возгорания операционного материала [11, 14–16]. Необходима защита органов зрения больных и персонала от прямого или отраженного лазерного излучения, которая гарантируется специальными очками [11].

При использовании даже расфокусированного луча возможно только точечное воздействие, невозможен плавный подвод энергии к объекту.

При использовании плазменного потока возможно как точечное, так и рассеянное воздействие; кровь не является экраном для плазменного потока; обеспечивается плавный подвод тепловой энергии к объекту с изменением расстояния от плазменной струи до объекта воздействия; глубина коагуляции хорошо контролируется; при увеличении мощности плазменной струи и изменении расстояния до обрабатываемой поверхности достигается деструкция тканей, что позволяет не только коагулировать их, но и рассекать и испарять; плазменный факел обладает выраженным бактерицидным действием за счет высокой температуры, ультрафиолетового излучения и озона, образующегося в процессе ионизации газа.

Система Plasмajet выгодно отличается от других плазменных аппаратов универсальностью (возможность коагуляции, вапоризации, рассечения тканей); миниатюрностью плазмотронов, что обеспечивает большую свободу и удобство манипуляций; лучшими параметрами плазменного потока по характеру взаимодействия с тканями.

Выводы

-

1. Плазменные потоки могут эффективно применяться при выполнении эхинококкэктомии по поводу эхинококкоза легких.

-

2. «Плазменная эхинококкэктомия» имеет преимущества перед стандартной методикой эхинококкэктомии и методикой эхинококкэктомии с применением лазеров.

-

3. При эхинококкэктомии предпочтительнее использование системы Plasмajet.

Список литературы Методика эхинококкэктомии с использованием плазменных потоков при эхинококкозе легких

- Порханов В.А., Поляков И.С., Кононенко В.Б., Коваленко А.Л. Современная тактика хирургического лечения эхинококкоза легких»//Журнал «Врач-аспирант» 2008 г.

- Ильин В.Ю., Зубов Л.А. Эхинококкоз легкого у ребенка//Вестник восстановительной хирургии. 2006. С. 32-33.

- Петровский Б.В., Милонов О.Б., Дееничин П.Г. Хирургия эхинококкоза. М.: Медицина, 1985. 216 с.

- Абакумов А.Н. Применение плазменных технологий в хирургии эхинококкоза легких//Анналы хирургии. 2002. №1. С. 51-55.

- Попов А.В. Применение плазменного потока в хирургии эхинококкоза легких: Авторефер. дис..канд. мед. наук. Ставрополь, 2000. 21 с.

- Бабаджанов Б.Р., Курьязов Б.Н., Таджибоев О.Б. Контактный лазерный скальпель в хирургии эхинококкоза легких//Материалы III научно-практической конференции хирургов Северо-Запада России и XXIV конференция хирургов Республики Карелия. Санкт-Петербург, 2001. Т. 1. С. 7-8.

- Грубник В.В., Шипулин П.П., Свиридова О.Н. и др. Лазерная хирургия эхинококкоза легких//Анналы хирургии. 1997. №6. С. 30-33.

- Конжебаев А.А. Применение высокоэнергетического лазерного излучения в хирургии эхинококкоза легких//Современные технологии в торакальной хирургии. Тезисы научной конференции. М., 1995. С. 86-87.

- Попов А.В. Современный подход к хирургическому лечению эхинококкоза легких//Здоровье и болезнь как состояние человека. Сборник статей. Ставрополь, 2000. С. 332-335.

- Усманов Н.У., Гарипов М.К. Углекислотный лазер в легочной хирургии//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1990. №10. С. 47-49.

- Фунлоэр И.С., Джумагулова Г.Ш. Углекислотный лазер и отдаленные результаты лечения больных эхинококкозом//Вопросы реконструктивной и восстановительной хирургии. Материалы республиканской конференции (12-13 октября). Ташкент, 1994. С. 202-204.

- Шишкин М.А. Экспериментально-клиническое обоснование применения высоко-и низкоинтенсивного излучения в хирургии эхинококкоза легких: Автореф. дис..канд. мед. наук. М., 1992. 19 с.

- Суслов Н.И. Физико-технические основы плазмодинамических и радиационных методов в хирургии: Дис..д-ра тех. наук. М., 1989. 231 с.

- Корепанов В.И. Применение Nd:YAG-лазера в хирургической клинике»(практическое руководство). М., 1996. 108 с.

- Grund К.Е., Zyndel К., Farin G. Применение метода арго-ноплазменной коагуляции (АРС) в «гибкой» эндоскопии.» Оценка нового способа терапии по результатам 1606 случаев применения//Немецкий еженедельный медицинский журнал. 1997. № 122. С. 432-438.

- Storek D., Grund K.E., Schutz A. Аргоноплазменная коагуляция в «гибкой» эндоскопии замена лазеру?//Эндоскопия сегодня. 1994. №2. С.163.