Методика контроля протекания поверхностных процессов с участием адсорбированных металлических кластеров в люминесцирующих конденсированных средах

Автор: Кустов А.И., Никель С.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 3 (77), 2018 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на огромное количество работ, посвященных изучению фотостимулированных процессов (ФСП) в кристаллах со смешанным типом связи, проблема разработки и совершенствования информационно-измерительных методов контроля физических параметров объектов размеров в несколько нанометров и выработки критериев оценки возможности применения таких методов на сегодня остается актуальной. С практической точки зрения актуальной является проблема разработки информационно-измерительных методов на базе кинетических моделей процессов, что позволяет предложить алгоритмы применения новых методов контроля процессов зарождения или модификации центров с участием ионов или атомов металла в кристаллах со смешанным типом связи, так как к ним относится широкий класс полупроводников. Описана проблема контроля параметров технологических процессов на ранних стадиях зарождения новой фазы на поверхности конденсированных сред. Проанализирована возможность применения метода фотостимулированной вспышки люминесценции (ФСВЛ) для люминесцирующих кристаллов с ионно-ковалентной связью...

Моделирование, нанотехнологии, поверхность, люминесценция, адсорбция, конденсированные среды, кластер, методы измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/140238685

IDR: 140238685 | DOI: 10.20914/2310-1202-2018-3-74-81

Текст научной статьи Методика контроля протекания поверхностных процессов с участием адсорбированных металлических кластеров в люминесцирующих конденсированных средах

При формировании свойств новых материалов особая роль отводится разработке методов контроля технологического процесса.

В настоящее время все большее распространение получают технологии, которые оперируют с объектами, размер которых составляет от единиц до десятков нанометров. Поэтому актуальным является разработка и совершенствование методов неразрушающего контроля технологических процессов с участием таких объектов.

В работах [1, 6, 10] было показано, что при воздействии на ионно-ковалентные кристаллы различной степени дисперсности и их твердые растворы: химическая обработка растворами, облучение актиничным излучением или прямая бомбардировка поверхности атомами и ионами металлов на их поверхности образуются малоатомные неустойчивые кластеры металла. Изменение физических свойства материалов удавалось описать в рамках модели образования на поверхности кристаллов малоатомных металлических кластеров. Согласно данным работ [2, 5, 9] адсорбция атомов или малоатомных металлических кластеров на поверхности кристаллов приводит к образованию в запрещенной зоне глубоких электронных уровней, которые играют роль электронных ловушек. Малоатомные металлические кластеры, адсорбированные на поверхности кристаллов со смешанным типом связи, являются неустойчивыми, пока не объединяются в структуры, близкие по своим свойствам к свойствам металлических частиц [4, 7].

Описанный в работе [3] метод фотостиму-лированной вспышки люминесценции (ФСВЛ) позволяет определять концентрации заполненных глубоких электронных ловушек в кристаллофос-форах. При этом сам метод ФСВЛ при подборе интенсивностей коротковолнового и длинноволнового излучений не разрушает как сами конденсированные среды, так и адсорбированные на их поверхности малоатомные кластеры [2, 8].

Основная часть

Несмотря на огромное количество работ, посвященных изучению фотостимулированных процессов (ФСП) в кристаллах со смешанным типом связи, проблема разработки и совершенствования информационно-измерительных методов контроля физических параметров объектов размеров в несколько нанометров и выработки критериев оценки возможности их применения на сегодня остается актуальной. Фотостимулиро-ванные процессы играют огромную роль в полупроводниковых системах, проявляют себя в эффектах деградации, при разработке новых материалов и разработке контрольно-измерительных методов неразрушающего контроля.

Поскольку объекты малых размеров не проявляют себя в спектрах поглощения, электропроводности и т. д., ввиду малости концентраций при зарождении новой фазы, то для их изучения требуются подходы, позволяющие принять сигнал от объектов, размеры которых всего несколько нанометров не разрушив их, так как малоатомные кластеры неустойчивы [4].

С практической точки зрения интерес представляет разработка информационноизмерительных методов на базе кинетических моделей процессов, которые позволяют предложить алгоритмы применения новых методов контроля процессов зарождения или модификации центров с участием ионов или атомов металла Ме n в кристаллах со смешанным типом связи, так как к ним относится широкий класс полупроводников.

Поскольку кинетические уравнения требуют знания коэффициентов, описывающие интенсивность элементарных процессов, то для определения параметров систем кинетических уравнений используется подход, основанный на измерении интегральных параметров – сигналов, которые возможно уверенно зафиксировать на современном уровне развития экспериментальной физики.

Сам метод ФСВЛ заключается в том, что если в запрещенной зоне конденсированной среды имеются глубокие ловушки неравновесных зарядов, то концентрация таких ловушек может быть зафиксирована путем сканирования резонансным излучением запрещенной зоны кристаллов, как правило, инфракрасным излучением. Захватывая квант света, электрон попадает в зону проводимости и проявляет себя в спектре люминесценции.

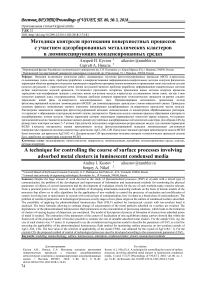

Зонная диаграмма кристаллофосфора, имеющего локальные уровни (электронные ловушки), изображена на рисунке 1, где N i – концентрация ловушек электронов типа i; n i – концентрация ловушек типа i захвативших электрон; δ i и ω i – вероятности захвата электрона на ловушку и ионизации ловушки соответственно; N – концентрация центров свечения; n – концентрация ионизованных центров свечения; β – вероятность рекомбинации свободного электрона с центром свечения.

N У

Рисунок 1. Зонная схема кристаллофосфора при наличии глубоких электронных ловушек после времени t 1 – возбуждение образца

Figure 1. Conditioning diagram crystallophosphorus in the presence of deep electron traps after the time t 1 – excitation of the sample

Свет стимулирующего излучения легко отсечь оптическими методами от основной полосы люминесценции, следовательно, отношение сигнала к шуму становится очень высоким. Именно это обстоятельство и позволяет фиксировать зарождение отдельных частиц, поскольку для регистрации применяется метод счета фотонов.

Основными параметрами ФСВЛ являются: S – полная высвеченная светосумма и K k – коэффициент кинетики. S – пропорциональна концентрации ловушек электронов или дырок, а K k – эффективному сечению поглощения длинноволнового излучения центрами локализации. Измеряя основные коэффициенты ФСВЛ по формулам 1, определяют концентрацию малоатомных металлических кластеров и их эффективное сечение поглощения ИК излучения.

I(t) = ^ i ln jo ■ exp ( — O j It )

Sо = I (°) = TjIn о to

S „ = } I ( t) dt = n , о (1)

S

K k = — = C T/ ~ C T , (при I -const)

S to где Sо - амплитуда ФСВЛ, a Sto - полная запасенная светосумма, I – интенсивность люминесценции, nj – концентрация уровней локализации неравновесных зарядов.

В качестве модельных образцов широкое распространение получили различные модификации кристалла AgCl обработанные в растворах или подвергнутые физическому воздействию. Глубокие электронные ловушки, ответственные за вспышку люминесценции в галогенидах серебра имею серебряную природу. При изучении влияния высоких доз УФ на галогениды серебра, независимо от природы исследуемых материалов: бромида серебра, бромиодосеребряных эмульсий, хлорида серебра, при температуре жидкого азота, наблюдается уменьшение стационарной фотолюминесценции [4]. Данное явление получило название “усталости люминесценции” и характеризуется коэффициентом усталости Kу. Уменьшение интенсивности люминесценции обусловлено появлением канала безызлучательной рекомбинации, конкурирующего с центрами свечения или центрами внешнего тушения [1].

Показано, что основная роль в процессе уменьшения стационарной люминесценции принадлежит поверхности. При этом в хлориде серебра, например, под действием УФ излучения образуются малоатомные серебряные кластеры. Эксперименты с растворами окислителей серебра подтверждают эту точку зрения.

При исследовании процессов зарождения новой фазы конденсированных сред – кластеров на поверхности кристаллов с ионно-ковалентной связью для описания процесса образования металлических кластеров на поверхности кристалла можно использовать модель взаимного преобразования центров двух типов. В случае, если

x

0

<

— = A ■ x — B ■ y dt dx „ .

— = B ■ y — A ■ x dt

x0 — x = k ■ y

Последнее уравнение системы (2) коэффициент k определяет среднее количество центров типа x в y , то есть из какого количества атомов состоит кластер. Начальные условия: x = x 0 ; y = 0 ; при t = 0 .

Решение данной системы:

У =

Ax 0

Ak + B

(1 - exp{-[ Ak + B ]• t})

x = x0

- k •

Ax 0

Ak + B

(1 -exp{-[Ak + B]• t}) (4)

В стационарном случае, то есть t ^да

получаем:

да

У

Ax 0

Ak + B

. .СО x

= x 0

—

k •

Ax 0

Ak + B

Вероятности преобразования центров

друг в друга можно представить в виде [7]:

f ^A. 1

A = A exp < — акт .

;

B = B oexp «

EB . 1 акт "T J

Поскольку частотные факторы A о и B о в первом приближении одного порядка, то при отличии энергий образования и распада центров какого либо типа при азотных температурах порядка 0,08 эВ, а при комнатных порядка 0,12 эВ можно считать, что A >>B . Подобная ситуация, например, реализуется для малоатомных металлических кластеров в галогенидах серебра, при их облучении при температурах порядка 80К, поскольку в темноте за времена, превышающие времена образования малоатомных металлических кластеров на порядок, не наблюдается их распада.

В этом случае, A >>B , формула дает:

У = = x 0

k

Методика проведения такого эксперимента должна быть следующая: необходимо использовать кристаллы имеющие малые концентрации адатомов. Сначала, измеряется полная высвеченная светосумма, величина пропорциональная концентрации электронных ловушек, в нашем случае адатомов металла. В последующем производится засветка кристалла, что приводит к образованию металлических кластеров. При достаточно длительных временах засветки практически все адатомы участвуют в образовании кластеров. Измерив теперь S ” получаем концентрацию центров типа у. Количество атомов в кластере определяется отношением светосумм измеренных до облучения и после облучения кристалла. Необходимо подчеркнуть, что светосуммы пропорциональные концентрации адатомов и кластеров следует отсчитывать от светосуммы измеряемой после очистки поверхности образца, поскольку в этом случае светосумма S пов будет определять концентрацию собственных кристаллических объемных и поверхностных ловушек электронов. Надо отметить, что поскольку функция f(t) = x + у всегда будет выше значения у да, то можно точно говорить лишь о том, что кластер содержит приблизительно (не менее) к атомов.

Экспериментальная установка для проведения температурных исследований и исследований кинетики образования глубоких электронных состояний подробно описана в [3].

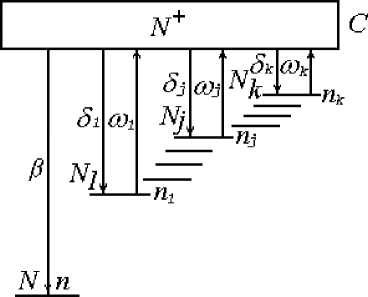

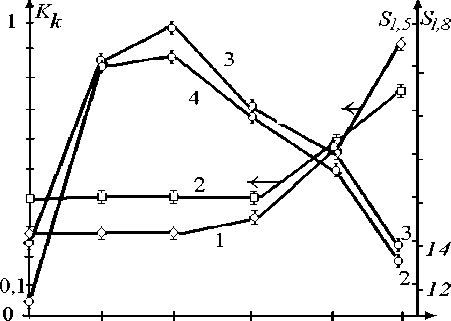

При изменении концентрации обрабатывающих растворов наблюдается характерная зависимость, приведенная на рисунк е 2. Аналогичная зависимость изменения полос при обработках ионно-содержащими растворами наблюдалась и для других кристаллов с ионно-ковалентным типом связи, при этом графики могут смещаться относительно диапазона концентраций обрабатывающих растворов.

Как известно, атомы металла и малоатомные металлические кластеры, адсорбированные на поверхности кристаллов, имеют целый набор энергетических уровней в запрещенной зоне кристалла, что позволяет их обнаружить и контролировать методом фотостимулированной вспышки люминесценции (ФСВЛ).

Измеряя S да и S “, можно оценить размер образующихся центров по их отношению

7 7 6 6 S d О 10 510" 10 510 10 510 л

Рисунок 2. Зависимость полной высвеченной светосуммы от концентрации ионосодержащего раствора. 1 – AgCl + АgNО 3 , 2 – ZnS + СuСl 2 , 3 – ZnS + ZnСl 2

Figure2. Highlighted the complete dependence of the light sum of the concentration yodosoderzhaschego solution. 1 – AgCl + АgNО3, 2 – ZnS + СuСl2, 3 – ZnS + ZnСl2

Проведенное выше описание модели процесса образования малоатомных металлических кластеров показывает, что используя метод ФСВЛ при определенных экспериментальных условиях можно определить примерный размер образующихся металлических кластеров.

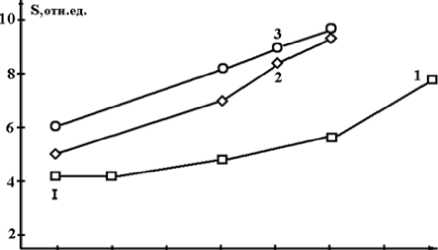

Обработка ионно-ковалентных кристаллов содержащими ионы растворами приводит к синхронному изменению полной высвеченной светосуммы, рисунок 3. Видно, что с увеличением концентрации обрабатывающего раствора, в определенных пределах, наблюдается увеличение полной высвеченной светосуммы. Из данных о концентрациях обрабатывающих растворов и значения S можно сделать вывод, что при малых концентрациях растворов содержащих ионы металлов наблюдается одинаковая тенденция увеличения количества адсорбированных кластеров Ме n , при их удалении, путем травления поверхности, происходит восстановление люминесцентных параметров кристаллов к исходным.

Рисунок 3. Зависимость полной высвеченной светосуммы от длины волны стимулирующего излучения для МК: 1 – СdS; 2 – СdS: Ag(10–6); 3 – СdS: Ag(10-5); 4 – СdS: Ag(10-4); 5 – СdS: Ag(10-5, 10-4) обработанные в растворе К 3 Fe(CN) 6

Figure 3. Dependence of the total illuminated light sum on the wavelength of the stimulating radiation for MK: 1-CDs; 2-CDs: Ag (10-6); 3-CDs: Ag (10-5); 4-CDs: Ag (10-4); 5-CDs: Ag (10-5, 10-4) treated in a solution K3 Fe(CN) 6

При изучении спектра фотостимулиро-ванной вспышки люминесценции наблюдается взаимосвязь максимума спектра ФСВЛ с видом ионов металла в обрабатывающем растворе, то есть удается соотнести максимумы полосы люминесценции и виды обрабатывающих растворов [3], что позволяет иметь дополнительную возможность идентификации природы полосы люминесценции и наличия адсорбированных кластеров или структур, образованных с их участием.

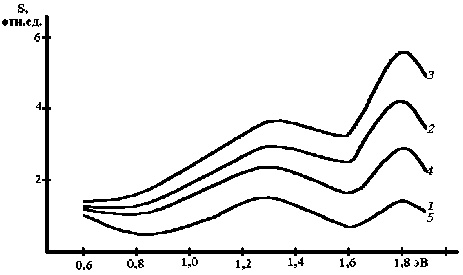

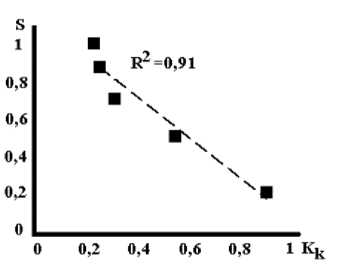

Параметры ФСВЛ коррелируют между собой в рамках модели образования малоатомных кластеров, что согласуется с формулой (1), изменение концентрации центров локализации электронов и эффективного сечения поглощения ИК излучения K k и S для модельных ионноковалентных кристаллов. Исследования кристаллов AgCl, СdS и ZnS показали, что наиболее высокая корреляция наблюдается у образцов с типом связи смещенной в сторону ионных кристаллов, например AgCl (см. рисунок 4) . Для кристаллов с большей долей ковалентных связей синхронность изменения параметров ФСВЛ наблюдается не всегда.

До настоящего времени является открытым вопрос о применимости метода ФСВЛ к различным кристаллам с ионно-ковалентной природой связей. Предлагается использовать метод корреляционно – регрессионного анализа для оценки возможности применения метода ФСВЛ для контроля параметров поверхностных процессов в люминесцирующих конденсированных средах со смешанным типом связей.

Данные об изменении параметров ФСВЛ для модельного кристалла AgCl позволили предположить, что если выводы о возможности контролировать изменение размеров кластеров путем измерения параметров ФСВЛ верны, то должна наблюдаться линейная регрессия для параметров полной запасенной светосуммы – S » и коэффициента кинетики ФСВЛ - K k . Построив по данным, приведенным на рис. 4 зависимость коэффициента кинетики ФСВЛ АgNО 3 для AgCl удалось построить корреляционно-регрессионную модель для взаимосвязи коэффициента кинетики К k и полной высвеченной светосуммы S, смотри рисунок 5. При этом коэффициент детерминации R2 не меняется в зависимости от энергии возбуждения и равен 0,91. Уравнение регрессии имеет вид (10).

10 8 10 7 10 6 Ю-^ С моль/л

Рисунок 4. Зависимость К к и S » от C раствора AgNO 3 для модельного AgCl. 1, 3 – энергия стимулирующего кванта 1,5 эВ; 2,4 – энергия стимулирующего кванта 1,8 эВ

Figure4. The dependence of Кк and S» C solution АgNО3 model to AgCl. 1, 3 – energy of the stimulating quantum 1.5 eV; 2,4 – stimulating energy of a quantum of 1.8 eV y=1,07 x+1,13 (10)

Построение данной корреляционнорегрессионной модели cR2 близкой к 1 подтверждает возможность использование метода ФСВЛ для оценки процессов образования малоатомных кластеров в кристаллах различной степени дисперсности кристаллов AgCl и AgBr.

Подобная корреляция наблюдается и для других кристаллов со смешанным типом связи, но с меньшими коэффициентами детерминации: СdS: Ag R2 = 0,78. Такое снижение значения R2 указывает на то, что процессы, протекающие в кристаллах с решеткой АII ВVI, имеют более сложную природу, чем в AgCl и конкурируют с процессами безызлучательной рекомбинации, что требует дополнительного изучения и совершенствования метода ФСВЛ или поиска оптимальных параметров ФСВЛ для данных сред.

Полученная регрессионная модель (рисуно к 5) однозначно указывает на то, что с увеличением концентрации обрабатывающих растворов уменьшается количество кластеров, при этом растет их размер, рисунок 4. Данный вывод позволяет применить методику, предложенную в [3] для оценки размеров кластеров, обнаруживаемых методом ФСВЛ.

Критерий выраженной корреляции между К k и S ∞ может служить условием применения модели кинетических уравнений для расчета размеров кластеров.

Обработка образцов МК СdS растворами, содержащими ионы Ag увеличивает полную высвеченную светосумму ФСВЛ в полосе 1,8 эВ при малых концентрациях, а при увеличении концентрации до 10-4 моль/л светосумма уменьшается, что говорит об образовании крупных кластеров, теряющих свойства нанообъектов.

Рисунок 5. Нахождение корреляции между S и К k для рисунка 3

Figure5. To evaluate the correlation between S and К k for figure 3

Измеряя S ∞ и S 0 методом ФСВЛ, можно оценить размер образующихся центров по их отношению Sx 0 Sy ∞ , т. е. размер кластеров.

Исходя из данных рисунка 3 видно, что для концентрации обрабатывающего раствора 10-6 моль/л кластеры и 10-5 моль/л светосумма S растет в 1,4 раза, при этом концентрация растет на порядок, что говорит об объединении адатомов в отдельные малоатомные кластеры. k для такого процесса составляет не менее 5–7 атомов.

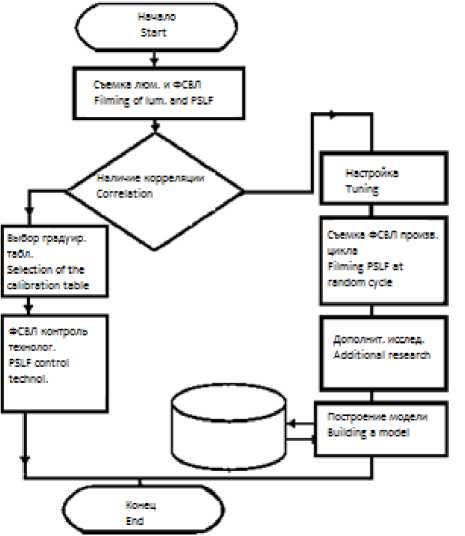

Алгоритм применения метода ФСВЛ, на базе которого возможна разработка оборудования для контроля технологических процессов с участием люминесцирующих конденсированных сред со смешанным типом связи, представлен на рисунке 6.

На первом этапе проводятся исследования процессов и определяются параметры ФСВЛ при соблюдении нормативных параметров технологического процесса. По данным исследования составляются градировочные таблицы процессов. В дальнейшем при наличии в базе градуировочных таблиц, аналогичных условиям рабочего процесса, запускается процесс контроля технологии изготовления методом ФСВЛ. Периодически проводится поверка критериев применимости ФСВЛ по корреляционно-регрессионной модели.

В случае отсутствия градуировочных таблиц для контроля условий рабочего процесса следует провести дополнительные исследования (правая ветвь алгоритма на рисунке 6) и полученную градуировочную таблицу сохранить в базе данных.

Рисунок 6. Алгоритм применения метода ФСВЛ для контроля технологического процесса с учетом применения критерия детерминации параметров К k и S ∞ при получении градуировочной таблицы.

Figure 6. The algorithm of application of the method FSWL for process control, applying the criterion of determination of the parameters К k and S ∞ upon receipt of the calibration table.

Заключение

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о возможности применения метода ФСВЛ для контроля концентрации центров локализации неравновесных носителей при условии существования корреляции между коэффициентом кинетики ФСВЛ и полной запасенной светосуммой.

Рассмотрение модельных кристаллов для апробации критериев применения метода ФСВЛ в рамках модели образования кластеров и с учетом рассмотрения возможности оценить размеры кластеров показало, что метод ФСВЛ хорошо работает для кристаллов AgCl – коэффициент детерминации при построении корреляционно-регрессионной модели близок к 1. Для кристаллов СdS и ZnS значения коэффициента детерминации позволяют говорить о возможности применения модели ФСВЛ

Список литературы Методика контроля протекания поверхностных процессов с участием адсорбированных металлических кластеров в люминесцирующих конденсированных средах

- Латышев А.Н., Овчинников О.В., Клюев В.Г., Смирнов М.С. Фотостимулированная вспышка люминесценции: от научной фотографии к фотонике наноструктурированных материалов//Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 114. № 4. С. 592-602.

- Смирнов М.С., Стаселько Д.И., Овчинников О.В., Латышев А.Н. и др., Распад электронных возбуждений в коллоидных квантовых точках СdS и СdS/ZnS: спектральные и кинетические исследования//Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 115. № 5. С. 737-746.

- Кустов А.И., Скляров В.А., Макеева О.В. Информационно-измерительные методы контроля физических параметров поверхностных процессов в кристаллофосфорах//Системы управления и информационные технологии. 2016. № 1(63). С. 67-72.

- Ovchinnikov O.V., Smirnov M.S., Latyshev A.N. Luminescence mechanisms of silver halide cristals at 77 K//Luminescence: the journal of biological and chemical luminescence. 2010. V. 25. № 3. P. 277.

- Timoshenko Yu. K., Shunina V.A. On the localization of electron states near silver ion adsorbed on atomic-rough surface of AgCl nanocrystal//Surface Science. 2009. V. 603. № 16. P. 2564-2573.

- Латышев А.Н., Овчинников О.В., Смирнов М.С., Стаселько Д.И. и др. Спектрально-контролируемая поатомная фотосборка кластеров серебра на поверхности ионно-ковалентных кристаллов//Оптика и спектроскопия. 2010. Т. 109. № 5. С. 779-789.

- Латышев А.Н., Клюев В.Г., Кустов А.И., Овчинников О.В. и др. Термическая десорбция атомов серебра с поверхности монокристаллов AgCl.//Поверхность. 2001. № 11. С. 76-81.

- Латышев А.Н., Овчинников О.В., Минаков Д.А., Смирнов М.С. Спектры фотоионизации адсорбированных на поверхности монокристалла ZnS атомов серебра//Журнал прикладной спектроскопии. 2006. Т.73. № 3. С. 335-338.

- Тимошенко Ю.К., Шунина В.А. Визуализация локализованных электронных состояний нанокристалла AgCl с адсорбированным на атомно-шероховатой поверхности ионом серебра//Известия РАН. Серия Физика. 2008. Т. 72. № 9. С. 1311-1313.

- Kluev V.G., Ovchinnikov O.V., Novikov P.V. et al. Up-conversion photoluminescence at Zn0.6Сd0.4S with adsorbed metal-organic complexes//Luminescence. The J. of Biol. &Chem. Lum. 2010. V.25. P.275 -277.