Методика оценки биомеханических характеристик спринта: максимальная анаэробная мощность и оптимальная частота педалирования

Автор: Бравый Я.Р., Онищенко Д.А., Балтин М.Э.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (106) т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлена методология, направленная на определение максимальной анаэробной мощности и оптимальной частоты педалирования у спринтеров, что является ключевым аспектом в трековом велоспорте. Обсуждается влияние частоты педалирования на производительность спортсменов и значимость выбора передаточного числа на результативность в спринте. В исследовании участвовали 10 профессиональных велосипедистов спринтеров в возрасте 15–19 лет. Участники исследования выполняли три максимальных ускорения с возрастающим сопротивлением на велоэргометре с электронным тормозным устройством и датчиками для высокоточного измерения силы правой и левой ног и частоты педалирования, что позволяло фиксировать зависимости «сила – частота педалирования» и «мощность – частота педалирования». Анализ данных проводили с использованием линейной и квадратичной регрессий. Дополнительно проводилось морфологическое обследование участников, включая расчет жировой и мышечной массы с использованием антропометрических методов. Исследование выявило значительные различия в ключевых параметрах между спортсменами. Максимальная мощность достигалась при индивидуально специфической частоте педалирования, которая варьировалась в пределах 20–40 %. Результаты исследования подтверждают эффективность предложенной методики для индивидуальной настройки тренировочного процесса. Использование зависимости «мощность – частота педалирования» позволяет определить оптимальную частоту педалирования, при которой спортсмен достигает максимальной мощности. Полученные зависимости демонстрируют, что индивидуальная настройка передаточного числа для проявления в ускорениях оптимальной частоты педалирования позволяет достигать максимальной производительности и оптимизировать распределение усилий в ключевые моменты соревнований. Методика также предоставляет инструменты для анализа влияния усталости и других переменных на производительность спортсменов. Предложенная методология оценки биомеханических характеристик спринта на велоэргометре предоставляет возможность высокоточной оценки физических возможностей спортсменов спринтеров на треке. Ее применение в тренировочном процессе способствует оптимизации планирования тренировок, улучшению спортивных результатов и созданию персонализированных тактических решений. Методика представляет значительный интерес для тренеров и исследователей, занимающихся изучением механики движений и спортивной физиологией.

Максимальная анаэробная мощность, оптимальная частота педалирования, велоспорт, спринт, анаэробная производительность, зависимость сила-скорость

Короткий адрес: https://sciup.org/146283006

IDR: 146283006 | УДК: 57.037 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2024.4.13

Текст научной статьи Методика оценки биомеханических характеристик спринта: максимальная анаэробная мощность и оптимальная частота педалирования

RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS

Велосипедный спорт на треке является одной из самых динамичных и технически сложных дисциплин велоспорта. Он сочетает в себе высокую скорость, мощные ускорения и тактические маневры, которые требуют от спортсменов максимальной концентрации и подготовки. На треке проводятся как индивидуальные, так и командные соревнования, где каждое мгновение важно для достижения победы. В этих условиях технические аспекты, такие как выбор передачи, а также скоростно-силовая подготовка спортсмена, играют решающую роль в результатах гонок [1; 2].

В современном велоспорте, как на треке, так и в других дисциплинах, широко применяются устройства для непрерывной регистрации мощности и частоты педалирования [3–5]. Эти инструменты используются как на тренировках, так и на соревнованиях, что позволяет спортсменам и тренерам точно отслеживать и анализировать ключевые показатели производительности в реальных условиях [6–9]. Такая возможность дает легкий перенос между результатами лабораторных тестов и их применением в соревновательной среде, позволяя корректировать тренировочный процесс и стратегию для достижения максимальных результатов [10; 11].

Одной из ключевых особенностей трекового велоспорта является использование велосипедов с фиксированной передачей, что делает невозможным изменение передаточного числа в ходе гонки. Поэтому спортсменам важно тщательно выбирать передаточное число перед стартом, так как оно напрямую влияет на частоту педалирования и максимальную скорость на дистанции [12; 13]. Передаточное число – это соотношение между количеством зубцов на передней и задней звездочках велосипеда. Оно определяет, сколько оборотов заднего колеса происходит при одном обороте педалей. Чем больше зубцов на передней звездочке по отношению к задней, тем выше передаточное число. Высокое передаточное число позволяет развивать большую скорость при меньшей частоте педалирования, но требует больше усилий для разгона. Низкое передаточное число облегчает педалирование и увеличивает частоту, что полезно для ускорений, но может ограничить максимальную скорость. Неправильный выбор передачи может негативно сказаться на результатах гонки [4; 11; 14].

В гонках на треке существуют различные спринтерские дисциплины. Основная спринтерская дисциплина требует прохождения индивидуальной отборочной квалификации всех участников на дистанции 200 м с ходу, и от правильного выбора передачи значительно зависит успешное прохождение дистанции [4; 15]. Велосипедный спорт на треке также представлен в дисциплине командного спринта, где три участника поочередно ведут заезд, и для каждого из них требуется тщательный подбор передачи. Этот выбор особенно важен, поскольку у каждого гонщика свои индивидуальные особенности, и передаточное число должно учитывать изменение зависимости «мощность – частота педалирования» по мере нарастания утомления. Важно понимать, что с увеличением усталости оптимальная частота педалирования может смещаться, что требует от гонщика максимально эффективного распределения усилий на всех этапах заезда, чтобы поддерживать высокий уровень мощности [15].

Тестирование спринтеров на велоэргометре – важная часть спортивной подготовки, позволяющая оценить уровень физического развития велогонщика [16; 17]. Тестирование моделирует условия трековых гонок и дает возможность высокоточно измерять ключевые параметры, такие как сила, мощность и частота педалирования. Тесты можно проводить как в сидячем, так и в стоячем положении, что позволяет оценивать работу разных групп мышц и адаптацию спортсмена к различным условиям [18]. Кроме того, существуют подходы когда тестирование проводят на фоне утомления после серии спринтов для оценки изменений зависимости «мощность – частота педалирования» на фоне развития усталости [19; 20]. Также исследователи изучают эффекты различных разминок и температурных условий, что помогает подобрать оптимальные стратегии подготовки и восстановления для достижения максимальной производительности на всех этапах соревнований [11; 21].

Влияние частоты педалирования на результативность в спринтерских дисциплинах велоспорта активно исследуется в лабораторных и полевых условиях [4; 5; 9; 11; 14; 15; 22]. Взаимосвязь между силой, мощностью и частотой педалирования при ускорениях на велоэргометре аналогична наблюдениям в исследованиях на изолированных мышцах и демонстрирует схожие линейные и параболические зависимости между максимальной силой на педалях, скоростью педалирования и максимальными значениями мощности [4; 14; 23].

Возможности построения зависимости «мощность – частота педалирования» на основании ускорений на велоэргометре позволяет эффективно выявлять оптимальную частоту педалирования, отражающую момент достижения максимальной мощности [4; 5; 14; 15; 22]. Оптимальная частота педалирования зависит как от медленно изменяющихся характеристик, таких как состав мышечных волокон [24; 25], так и от быстро изменяющихся факторов, таких как утомление, вызванное серией спринтов [1; 4; 10].

В исследовании физиологического ответа и изменения механических свойств мышечно-сухожильного комплекса четырёхглавой мышцы бедра после многократного выполнения спринтерских заездов на велоэргометре при оптимальной и 70 % от оптимальной частоты педалирования было показано, что при оптимальной частоте педалирования наблюдаются более выраженные изменения толщины мышц, угла перистости мышечных волокон, жесткости мышц и сухожилий [26]. Эти изменения обусловлены увеличенной нагрузкой на четырёхглавую мышцу бедра, что подчеркивает важность правильного выбора частоты педалирования для достижения максимальной эффективности в спринтерских велозаездах. Оптимальная частота педалирования напрямую связана с тем, насколько эффективно спортсмен использует свои мышечные ресурсы, что критически важно для максимального результата.

Методика определения максимальной анаэробной мощности при различных нагрузках и частотах педалирования на велоэргометре позволяет выявить эту взаимосвязь. В исследованиях с участием высококвалифицированных велосипедистов-спринтеров было показано, что мощность, проявляемая спортсменом на разных частотах педалирования, значительно варьируется [1; 11; 27]. Анализ зависимости между мощностью и частотой педалирования помогает определить оптимальную частоту, при которой спортсмен достигает наибольшей мощности, что является ключевым аспектом при разработке индивидуальных тренировочных программ и тактических решений для соревнований [2; 10; 12; 16; 18].

Одним из существенных недостатков распространенного ранее способа оценки максимальной анаэробной мощности являлось выполнение только однократного ускорения на велоэргометре с нагрузкой, выраженной в процентах от массы тела, такой подход не всегда позволяет спортсмену достичь максимальной мощности [11; 27; 28]. Нагрузка может не соответствовать оптимальной частоте педалирования, что не позволяет захватить точку, при которой достигается максимальная производительность на зависимости «мощность – частота педалирования». Для каждого спортсмена существует уникальная частота педалирования, при которой его мышцы работают наиболее эффективно. Если нагрузка не соответствует этой частоте, результаты теста могут быть искажены, что затрудняет точную оценку истинных способностей спортсмена и снижает возможность корректного планирования тренировочного процесса [11; 19].

Для устранения ограничений традиционных методов оценки максимальной анаэробной мощности важно применять современные подходы, позволяющие учитывать индивидуальные особенности спортсменов [29; 30]. Современные инструменты биомеханического анализа предоставляют возможность всесторонней оценки факторов, определяющих технику спринта и адаптацию к физическим нагрузкам [31; 32]. Интеграция методов анализа стабильности двигательных паттернов [29; 33], биомеханических моделей ткани [34; 35] и динамических моделей движений конечностей [36; 37] способствует более точному пониманию механизмов, влияющих на производительность в спорте.

Таким образом, внедрение комплексных подходов к оценке биомеханики движений позволяет не только устранить недостатки традиционных методов, но и обеспечить более точное определение ключевых параметров, влияющих на производительность спортсменов. Это особенно важно при разработке методик, направленных на оптимизацию тренировочного процесса и улучшение соревновательных результатов.

Цель данной статьи – продемонстрировать возможности методологии оценки зависимости между мощностью и частотой педалирования на основе результатов трех максимальных ускорений на велоэргометре. Особое внимание уделено определению максимальной мощности и оптимальной частоты педалирования для достижения наивысшей эффективности спортсменов. Данный подход позволяет более точно оценить физические возможности спортсменов, оптимизировать тренировочные программы и лучше понять особенности работы на различных частотах педалирования в условиях максимальных нагрузок.

Материалы и методы

Организация исследования

В исследовании приняли участие 10 профессиональных велосипедистов-спринтеров – участников и призеров гонок на треке в дисциплинах спринт и командный спринт в возрасте от 15 до 19 лет. Испытуемые придерживались обычного режима питания, воздерживались от высокоинтенсивных физических нагрузок и приема кофеина или других стимуляторов за 48 ч до проведения тестирования. Все процедуры проводились в соответствии со стандартами, установленными Хельсинкской декларацией и ее последующими поправками.

Определение морфологических характеристик

Определение морфологических характеристик выполняли по антропометрическому обследованию. Рассчитывали в процентном соотношении жировую массу (ЖМ) и мышечную массу (ММ) обследуемых спортсменов на основании данных антропометрических обмеров (измерение в покое окружности бедра (ОБ), голени, плеча, предплечья, а также толщины кожно-жировых

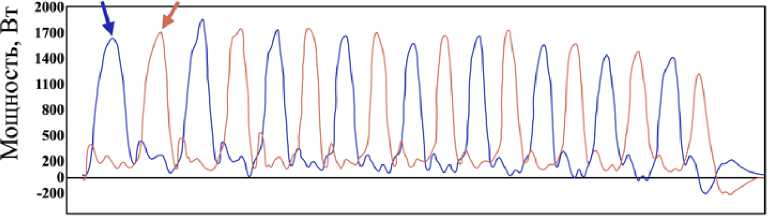

Правая Левая нога нога

О 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

Время, с

Рис. 1. Пример исходной записи мощности во время спринта, стрелки указывают на фазы жима для правой и левой ноги складок на плече (бицепс, трицепс), предплечье, лопатке, груди, животе, бедре и голени) с использованием формулы Матейка [38]. Измерения проводили с помощью: антропометра, калипера, сантиметровой линейки и толстотного циркуля, удовлетворяющих стандартным требованиям. Для измерения веса спортсменов использовали электронные весы, размещённые на ровной поверхности.

Оценка максимальной анаэробной мощности

Оценку максимальной анаэробной мощности и оптимальной частоты педалирования у велосипедистов проводили на велоэргометре с электронным тормозным устройством ( Excalibur Sport PFM ; Lode B.V ., Groningen , Нидерланды), оснащенном шатунами c переменным изменением длинны. Поскольку длина шатунов может влияет на результаты тестирования, в тесте длину шатунов установили для каждого участника в соответствии с длинной шатунов на велосипеде, что максимально приблизило условия тестирования к естественным условиям для каждого спортсмена. На велоэргометре установили руль и педали, используемые спортсменами на спринтерских велогонках на треке. К шатунам крепили педали системы Look ( Look , Франция) с дополнительной фиксацией к педалям кожаными ремнями. Вертикальное и горизонтальное положение руля и седла устанавливали в соответствии с привычной посадкой велосипедистов. Крутящий момент на левом и правом шатуне измеряли тензометрическими датчиками, установленными в шатунах велоэргометра (усредненное значение каждые 2° поворота шатунов) (рис. 1).

Перед началом тестирования спортсмены выполняли разминку продолжительностью 15 мин. После разминки спортсмены 5 мин отдыхали и выполняли серию максимальных ускорений. Длительность ускорений составляла от 5 до 12 с, отдых между ускорениями составлял 5–7 мин. Все спринты выполняли в положении сидя, в положении привычном для соревнований. Каждый спринт выполняли при различном сопротивлении: 0, 0,7 или 1,2 Н·кг–1 массы тела, что позволяло зарегистрировать усилия в различном диапазоне частоты вращения педалей (250–120, 160–100 и 100–60 об./мин). При определении максимальной частоты педалирования спортсмены выполняли спринт с минимальным сопротивлением, для этого маховик велоэргометра предварительно разгоняли до скорости 120 об/мин и выставляли нулевое сопротивление. Два последующих спринта выполняли также с предварительным разгоном маховика, чтобы в момент появления нагрузки не создавать дополнительного сопротивления на разгон маховика.

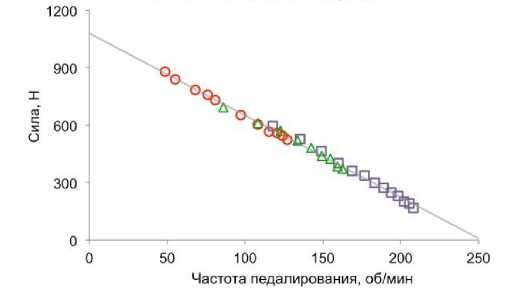

Результаты трех отдельных спринтов оценивали по зависимостям «сила – частота педалирования» и «мощность – частота педалирования», используя линейную и квадратичную регрессии соответственно (рис. 2).

Математически зависимость «сила – частота педалирования» описывается уравнением

F ( v ) = a ⋅ V+b , (1)

где F ( v ) – средняя сила на педалях, V – частота педалирования, a – коэффициент, отражающий изменение силы при изменении частоты педалирования, b – значение максимальной силы при нулевой частоте педалирования.

Мощность P ( v ) рассчитывается по формуле

P ( v) = a⋅V2 + b⋅V. (2)

Расчетные показатели максимальной силы ( F max ) и максимальной частоты педалирования ( V max ) выводятся как

b

F max = F (0) = b, V max = - . (3)

a

Оптимальная частота педалирования V opt вычисляется по формуле

а

б

Рис. 2. Зависимость «сила – частота педалирования» ( а ) и «мощность – частота педалирования» ( б )

по результатам трех ускорений: квадраты – спринт с нулевым сопротивлением, треугольники – ускорение с сопротивлением 0,7 Нм, круги – ускорение с сопротивлением 1,2 Нм

Vopt =- b- . (4)

2 a

Максимальная мощность P max находится следующим образом

|

2 |

|

|

P =-— . max 4 a |

(5) |

Максимальную частоту педалирования ( V max , об./мин) и максимальную силу ( F max , Н) определяли методом экстраполяции на основе зависимости силы от частоты педалирования, согласно уравнению (1). Для этого максимальную силу рассчитывали как силу при нулевой частоте педалирования (пересечение с осью силы), а максимальную частоту педалирования находили по пересечению с осью частоты педалирования, где сила становилась равной нулю, в соответствии с уравнением (3).

Оптимальную частоту педалирования ( V opt , об./мин) рассчитывали на основе квадратичной зависимости мощности от частоты педалирования (2). V opt определяли как частоту, при которой достигалась максимальная мощность ( P max , Вт). Для этого находили точку, в которой производная уравнения зависимости мощности от частоты педалирования равнялась нулю, как указано в уравнении (4).

Максимальную мощность вычисляли как вершину параболической зависимости «мощность – частота педалирования», согласно уравнению (5), где максимальная мощность достигалась при оптимальной частоте педалирования. Пиковую мощность ( P top , Вт) фиксировали как наибольшее зарегистрированное значение мощности за один полный оборот педалей. Для дополнительного анализа все значения максимальной мощности нормализовали по массе тела для получения относительных значений мощности ( P rel , Вт·кг–1).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Microsoft Excel , результаты по группе спортсменов представлены в виде средних ± ошибка среднего.

Результаты и их обсуждение

Морфологические показатели спортсменов приведены в табл. 1. Средние морфологические показатели спортсменов отражают высокую степень физической подготовленности, характерную для велосипедистов, занимающихся спринтерскими дисциплинами.

Вес и обхват бедра играют важную роль в определении мощности и эффективности педалирования в спринте. Спортсмены с большим обхватом бедра могут иметь лучшую способность генерировать силу при педалировании, особенно на старте гонки или в моменты ускорения. В среднем у спортсменов наблюдается высокий процент скелетной мышечной массы, что подтверждает их способность развивать высокую мощность при выполнении взрывных усилий.

При выполнении серии ускорений для оценки максимальной анаэробной мощности индивидуальная длина шатунов варьировалась в диапазоне от 165 до 170 мм в соответствии с используемой спортсменом длинной шатунов на трековом велосипеде.

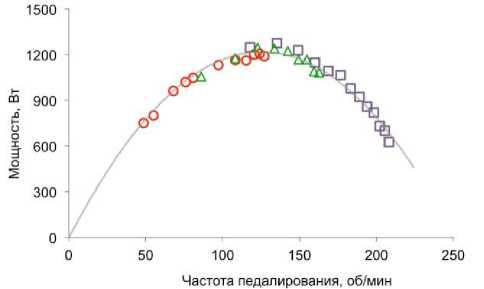

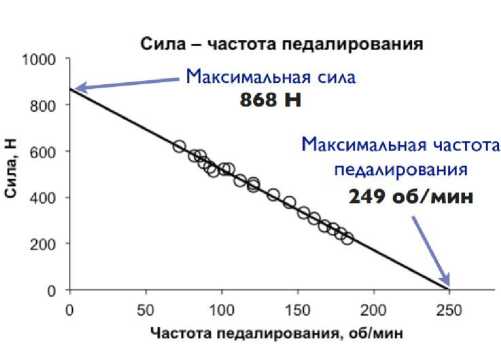

На основании проведенного анализа зависимостей «сила – частота педалирования» и «мощность – частота педалирования» были получены ключевые значения, характеризующие физические возможности спортсменов. На рис. 3 представлена зависимость между максимальной силой, развиваемой на педалях, и частотой педалирования для одного спортсмена. Максимальная расчетная сила была зафиксирована при нулевой частоте педалирования, и по мере увеличения частоты педалирования сила линейно уменьшалась. Максимальная расчетная частота

Рис. 3. Результаты определения максимальной силы и максимальной частоты педалирования

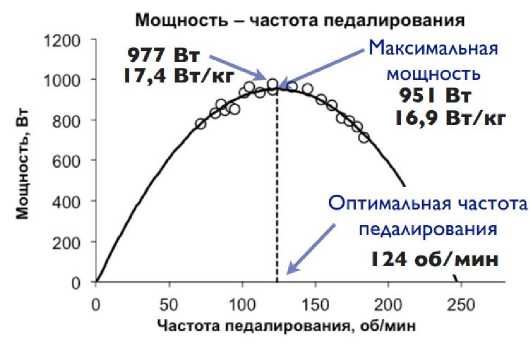

Рис. 4. Результаты определения максимальной мощности, пиковой мощности и оптимальной частоты педалирования

Морфологические показатели спортсменов

|

Возраст, лет |

Рост, см |

Вес, кг |

ЖМ, % |

ММ, % |

ОБ, см |

|

17 ± 0,53 |

180 ± 1,60 |

76 ± 3,25 |

13 ± 0,41 |

54 ± 0,33 |

61 ± 0,99 |

Результаты тестирования спортсменов

|

V max , об/мин |

F max , Н |

V opt , об/мин |

P max , Вт |

P rel , Вт/кг |

P top , Вт |

|

262 ± 5,45 |

1171 ± 66,3 |

130 ± 3,79 |

1355 ± 69,5 |

17,8 ± 0,40 |

1395 ± 72,5 |

Таблица 1

Таблица 2

педалирования была определена при наименьшем расчетном значении силы.

На рис. 4 представлена зависимость между мощностью и частотой педалирования для одного спортсмена с отображением оптимальной частоты педалирования и максимальной расчетной мощности. В ходе анализа было выявлено, что максимальная мощность спортсмена была достигнута при оптимальной частоте педалирования, что согласуется с данными других исследований, подтверждающих, что каждый спортсмен имеет свою уникальную частоту, при которой его мышцы работают наиболее эффективно [1; 11; 27].

Максимальное значение мощности на килограмм массы тела также является важным показателем эффективности, поскольку оно демонстрирует способность спортсмена эффективно использовать свою мышечную массу для развития максимальной мощности [2; 9; 12]. Определение этих параметров позволяет точнее оценить физическую подготовленность спортсмена и скорректировать тренировочный процесс с целью повышения его результативности [1; 5; 11].

Средние и индивидуальные результаты анализа зависимостей «сила – частота педалирования» и «мощность – частота педалирования» для участников исследования приведены в табл. 2 и 3 соответственно.

Различия в показателях максимальной частоты педалирования между спортсменами составляют около 20 %. Наибольшие значения V max наблюдаются у участников с более высокой массой тела, что связано с большей мышечной массой, позволяющей развивать более высокие обороты. При этом участники с более низкими показателями V max могут быть более уязвимы к быстрому утомлению мышц при высоких нагрузках, что может ограничивать их скорость на длинных спринтерских отрезках [1; 11; 39].

Максимальная сила среди участников варьировалась в пределах 40 %, что также связано с различиями в массе тела и обхвате бедра. Участники с большими показателями силы демонстрировали большую способность к созданию максимального усилия на педалях, что позволяет развивать высокую мощность при низких частотах педалирования. Эти спортсмены способны лучше сохранять скорость и силу на протяжении заезда, особенно на участках с интенсивным педалированием.

Максимальная мощность разнилась примерно в приделах 37 % среди спортсменов, что демонстрирует разнообразие уровня развития физической подготовки. Спортсмены с более высокими значениями P max имеют больший потенциал для быстрого разгона и

Таблица 3

Индивидуальные результаты тестирования спортсменов

|

V max , Об/мин |

F max , Н |

V opt , об/мин |

P max , Вт |

P rel , Вт/кг |

P top , Вт |

|

252 |

1164 |

125 |

1309 |

15,8 |

1328 |

|

263 |

1164 |

132 |

1359 |

16,6 |

1377 |

|

278 |

1185 |

136 |

1459 |

18,5 |

1528 |

|

271 |

1309 |

137 |

1581 |

19 |

1642 |

|

275 |

857 |

133 |

1041 |

16,5 |

1071 |

|

294 |

993 |

146 |

1296 |

18,5 |

1355 |

|

241 |

1346 |

117 |

1431 |

18,6 |

1461 |

|

245 |

1349 |

121 |

1471 |

19,6 |

1514 |

|

250 |

1475 |

124 |

1648 |

18,1 |

1694 |

|

249 |

868 |

124 |

951 |

16,9 |

977 |

поддержания высокой скорости на коротких промежутках времени. Максимальная относительная мощность варьировалась в пределах 24 % и также была тесно связана с результативностью в спринтерских велозаездах. Спортсмены с высоким уровнем относительной мощности обладают преимуществом при старте и в моменты рывков, что делает их более конкурентоспособными в коротких гонках на высоких скоростях. Этот показатель является критически важным для спринтеров, так как отражает их способность генерировать максимальные усилия в решающие моменты гонки, такие как старт или финишный рывок [14; 27; 40].

Пиковая мощность, отражающая наибольшую мощность за один оборот педалей, варьировалась среди спортсменов с разностью около 40 %. Этот показатель является важным индикатором способности спортсмена к резкому и кратковременному ускорению, что особенно критично для успеха на старте гонки или в моменты финишного рывка. Высокие значения P top обеспечивают спортсменам возможность быстрого набора скорости и её поддержания на коротких участках, что даёт им тактическое преимущество.

В ходе исследования установлено, что пиковая мощность превосходила расчетные значения максимальной мощности у всех участников со средней разницей около 3 %. Этот разрыв отражает способность спортсменов генерировать дополнительную мощность сверх расчетных показателей в краткие моменты гонки. Такая способность кратковременно увеличивать мощность играет значительную роль в спринтерских заездах, где резкие всплески силы могут стать решающим фактором в достижении победы, а разность между результатами спортсменов может быть менее 1 %.

Оптимальная частота педалирования является важным показателем для спринтеров, поскольку она отражает баланс между развиваемой силой и частотой педалирования, которую спортсмен способен поддерживать на протяжении гонки. В данном исследовании индивидуальные значения V opt варьировались в пределах 20 % среди участников.

Связь между оптимальной частотой педалирования и физиологией, а также механикой мышц в спринте на велотреке является сложной и зависит от множества факторов, таких как состав мышечных волокон, структура мышц и особенности работы при высоких нагрузках [41; 42].

Индивидуальные различия в V opt могут быть связаны с разнообразием анатомических и физиологических характеристик спортсменов. Основную роль играют строение мышц, уровень физической подготовки, а также распределение быстрых и медленных мышечных волокон [1; 9; 11; 40]. Спортсмены с более развитой мускулатурой и преобладанием быстрых волокон могут легче развивать высокую частоту педалирования, тогда как у других может быть больше трудностей в поддержании такого ритма.

Высокие значения Vopt указывают на способность спортсменов поддерживать более высокие обороты педалей при оптимальном сочетании силы и мощности. Это позволяет более эффективно распределять усилия и поддерживать высокую скорость на протяжении всей дистанции. Исследования показывают, что увысококвалифицированных спринтеров частота педалирования обычно выше, чем у юных и менее квалифицированных, это может быть связано с большей скоростью мышечных сокращений и способностью эффективно использовать мышечную силу на более высоких оборотах [9; 12; 26]. Однако поддержание высокой частоты педалирования требует хорошей координации и контроля, особенно на фоне утомления, что может существенно влиять на производительность.

С другой стороны, спортсмены с более низкими значениями V opt (ниже 125 об./мин) могут сталкиваться с трудностями в поддержании высоких оборотов педалей, особенно при длительных заездах или в условиях нарастающей усталости. Это объясняется тем, что более низкая частота педалирования требует большей зависимости от мышечной силы, что может приводить к быстрому развитию утомления [20; 26; 43]. В таких ситуациях спортсмены часто компенсируют недостаток скорости педалирования увеличением усилий, что, однако, ведет к росту энергозатрат и снижению эффективности работы мышц [1; 9; 11].

Интересно, что свойства мышечно-сухожильного комплекса также изменяются в зависимости от частоты педалирования. Повторяющиеся спринты при оптимальной частоте педалирования приводят к более выраженным изменениям характеристик мышц и сухожилий, по сравнению с субоптимальной частотой, что, вероятно, связано с более высокими нагрузками на мышцы и сухожилия [26]. Это подчеркивает важность правильного выбора передачи для поддержания эффективности мышечной работы.

Следует также отметить, что оптимальная частота педалирования не является статичной и может изменяться с накоплением усталости. Во время максимального спринта изменения в функции мышц под воздействием утомления могут быть описаны моноэкспонен-циальным уравнением, что отражает динамическое изменение V opt по мере утомления [15]. Этот аспект необходимо учитывать при разработке тренировочных программ, так как спортсменам необходимо уметь адаптироваться к изменениям в мышечной работе в условиях усталости.

Кроме того, оптимальная частота педалирования зависит не только от мышечных свойств, но и от биомеханических факторов. Например, в стоячем положении спринтеры могут развивать большую силу и мощность при более низких частотах педалирования, тогда как сидячее положение способствует достижению более высоких оборотов [18]. Это свидетельствует, что как положение тела, так и механика движений оказывают влияние на оптимальную частоту педалирования.

Спортсмены с преобладанием быстрых мышечных волокон демонстрируют более высокие значения как V opt , так и энергетических затрат, по сравнению с теми, у кого преобладают медленные мышечные волокна [9; 44]. Это обусловлено значительными различиями в механических и энергетических свойствах различных типов мышечных волокон [45; 46].

Преобладание быстрых мышечных волокон позволяет поддерживать более высокие частоты педалирования за счет их способности быстро сокращаться и генерировать большую силу на высоких оборотах [4]. Однако, несмотря на преимущества быстрых волокон, такие спортсмены могут быстрее утомляться в условиях интенсивных спринтерских нагрузок, что требует грамотного распределения усилий и подбора оптимальной передачи для сохранения высокой производительности на протяжении всей гонки.

Необходимость корректировки тренировочного процесса для повышения V opt очевидна. Тренеры могут применять различные подходы для повышения частоты педалирования, включая интервальные тренировки, работу на велоэргометрах с высокой частотой педалирования и улучшение мышечной координации. Важно также учитывать влияние разминки и состояния мышц на производительность. Адекватная разминка способна увеличить частоту педалирования и общую производительность спортсмена [4; 47].

Таким образом, V opt является динамичным показателем, который зависит от множества факторов, включая мышечную композицию, интенсивность упражнения, усталость и биомеханику. Спортсмены с более высокими значениями V opt обладают преимуществом в поддержании высокой скорости на длительных отрезках, в то время как те, у кого V opt ниже, должны сосредоточиться на улучшении координации, выносливости и мышечной силы для достижения лучших результатов.

Заключение

В данном исследовании предложена методология, позволяющая определять ключевые биомеханические характеристики спринта, основанная на выполнении серии коротких ускорений с различной нагрузкой для выявления зависимости между силой, мощностью и частотой педалирования. Регрессионный анализ зависимостей позволяет определять максимальную силу и мощность для оценки физических возможностей спортсменов и разработки подходящей стратегии приложения усилий в ключевые моменты гонки. Методология помогает выявить оптимальную частоту педалирования, что позволяет индивидуально подбирать переданное отношение на велосипеде для проявления максимальной мощности и повышения результативности спортсменов. Высокоточная оценка анаэробной мощности будет полезна в различных видах спорта и позволит спортсменам и тренерам эффективнее планировать подготовку и разрабатывать стратегии для достижения максимальных результатов в различных условиях соревнований

Список литературы Методика оценки биомеханических характеристик спринта: максимальная анаэробная мощность и оптимальная частота педалирования

- Wackwitz, T. The influence of cadence on fatigue during maximal sprint cycling in world-class and elite sprint cyclists / T. Wackwitz, C. Minahan, P. Menaspà, M. Crampton, P. Bellinger // J. Sports Sci. – 2023. – Vol. 41, no. 24. – P. 2229–2235.

- Kordi, M. Performance analysis and mechanical determinants of the opening lap of the team sprint in elite-level track cy-cling / M. Kordi, I. van Rijswijk // Eur. J. Sport Sci. – 2024. – Vol. 24, no. 9. – P. 1240–1246.

- Robin, M. Analysis of elite road‐cycling sprints in relation to power‐velocity‐endurance profile: A longitudinal one‐case study / M. Robin, A. Nordez, S. Dorel // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2021. – Vol. 32, no. 3. – P. 598–611.

- Fatigue-free force-velocity and power-velocity profiles for elite track sprint cyclists: the influence of duration, gear ratio and pedalling rates / A.K. Dunst, C. Hesse, O. Ueberschär, H.C. Holmberg // Sports. – 2022. – Vol. 10, no. 9. – P. 130.

- Field- and laboratory-derived power-cadence profiles in world-class and elite track sprint cyclists / T. Wackwitz, C. Minahan, P. Menaspà, M. Crampton, P. Bellinger // J. Sports Sci. Routledge. – 2023. – Vol. 41, no. 17. – P. 1635–1642.

- Grueneberger, R. A novel approach of modelling and predict-ing track cycling sprint performance / R. Grueneberger, K. Dunst // Appl. Sci. – 2021. – Vol. 11. – P. 12098.

- Sprint cycling rate of torque development associates with strength measurement in trained cyclists / S. Connolly, P. Peeling, M.J. Binnie, P.S.R. Goods, C. Latella, J.L. Taylor, A.J. Blazevich, W.P. Timmerman, C.R. Abbiss // Eur. J. Appl. Physiol. – 2023. – Vol. 123. – P. 1–13.

- Reliability and validity of cycling sprint performance at iso-linear mode without torque factor: a preliminary study in well-trained male cyclists / E.M.F. Nascimento, F. Klitzke Borszcz, T.P. Ventura, F. Caputo, L.G.A. Guglielmo, R.D. de Lucas // Res. Q. Exerc. Sport. Routledge. – 2024. – Vol. 95, no. 3. – P. 722–729.

- Douglas, J. Maximal muscular power: lessons from sprint cy-cling / J. Douglas, A. Ross, J.C. Martin // Sports Med. - Open. – 2021. – Vol. 7, no. 1. – P. 48.

- A novel approach to the determination of time- and fatigue-dependent efficiency during maximal cycling sprints / A.K. Dunst, C. Hesse, O. Ueberschär, H.C. Holmberg // Sports. – 2023. – Vol. 11, no. 2. – P. 29.

- Dunst, K. Understanding optimal cadence dynamics: a sys-tematic analysis of the power-velocity relationship in track cy-clists with increasing exercise intensity / K. Dunst, C. Hesse, O. Ueberschär // Front. Physiol. – 2024. – Vol. 15. – P. 1343601.

- Power output demands of elite track sprint cycling / S.A. Gardner, T.D. Martin, M. Barras, G.D. Jenkins, G.A. Hahn // Int. J. Perform. Anal. Sport. – 2005. – Vol. 5, no. 6. – P. 149–154.

- Tomas, A. Fatigue during maximal sprint cycling: unique role of cumulative contraction cycles / A. Tomas, E.Z. Ross, J.C. Martin // Med. Sci. Sports Exerc. – 2010. – Vol. 42, no. 7. – P. 1364–1369.

- Maximal torque- and power-pedaling rate relationships for elite sprint cyclists in laboratory and field tests / A.S. Gardner, J.C. Martin, D.T. Martin, M. Barras, D.G. Jenkins // Eur. J. Appl. Physiol. – 2007. – Vol. 101, no. 3. – P. 287–292.

- Dunst, A. Modeling optimal cadence as a function of time dur-ing maximal sprint exercises can improve performance by elite track cyclists / A. Dunst, R. Grüneberger, H.-C. Holmberg // Appl. Sci. – 2021. – Vol. 11, no. 24. – P. 12105.

- Vercoe, J. Relationship between strength and power produc-tion capacities in trained sprint track cyclists / J. Vercoe, M.R. McGuigan // Kinesiology. – 2018. – Vol. 50. – P. 96–101.

- The training and development of elite sprint performance: an integration of scientific and best practice literature / T. Haugen, S. Seiler, Ø. Sandbakk, E. Tønnessen // Sports Med. - Open. – 2019. – Vol. 5, no. 1. – P. 44.

- Dwyer, D.B. Force–velocity profiles of track cyclists differ between seated and non-seated positions / D.B. Dwyer, C. Molaro, D.M. Rouffet // Sports Biomech. – 2022. – Vol. 22, no. 4. – P. 621–632.

- Dunst, A.K. The concept of optimal dynamic pedalling rate and its application to power output and fatigue in track cycling sprinters—a case study / A.K. Dunst, C. Hesse, O. Ueberschär // Sports. – 2023. – Vol. 11, no. 1. – P. 19.

- Pedaling performance changing of elite cyclists is mainly de-termined by the fatigue of hamstring and vastus muscles dur-ing repeated sprint cycling exercise / L. Wang, Q. Shao, G. Ma, M. Gong, W. Niu, J. Qiu // BioMed Res. Int. – 2020. – Vol. 3. – P. 7294820.

- Girard, O. Sprint performance under heat stress: A review / O. Girard, F. Brocherie, D.J. Bishop // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2015. – Vol. 25, no. S1. – P. 79–89.

- Isovelocity vs. isoinertial sprint cycling tests for power- and torque-cadence relationships / M. Kordi, J. Folland, S. Goodall, P. Barratt, G. Howatson // Int. J. Sports Med. – 2019. – Vol. 40, no. 14. – P. 897–902.

- Torque and power-velocity relationships in cycling: relevance to track sprint performance in world-class cyclists / S. Dorel, C.A. Hautier, O. Rambaud, D. Rouffet, E. Van Praagh, J.R. Lacour, M. Bourdin // Int. J. Sports Med. – 2005. – Vol. 26. – P. 739–746.

- Muscle fibre type, efficiency, and mechanical optima affect freely chosen pedal rate during cycling / E.A. Hansen, J.L. Andersen, J.S. Nielsen, G. Sjøgaard // Acta Physiol. Scand. – 2002. – Vol. 176, no. 3. – P. 185–194.

- Optimal velocity for maximal power production in non-isoki-netic cycling is related to muscle fibre type composition / C.A. Hautier, M.T. Linossier, A. Belli, J.R. Lacour, L.M. Arsac // Eur. J. Appl. Physiol. – 1996. – Vol. 74, no. 1–2. – P. 114–118.

- Effect of applied cadence in repeated sprint cycling on muscle characteristics / S. Klich, K. Michalik, B. Pietraszewski, E.A. Hansen, P. Madeleine, A. Kawczyński // Eur. J. Appl. Physiol. – 2024. – Vol. 124, no. 5. – P. 1609–1620.

- Dunst K., Hesse C., Ueberschär O. Understanding Optimal Cadence Dynamics: Practical Applications and Further Direc-tions. 2024.

- Driss, T. The measurement of maximal (anaerobic) power output on a cycle ergometer: A critical review / T. Driss, H. Vandewalle // BioMed Res. Int. – 2013. – Vol. 2013. – P. 589361.

- Оценка стабильности двигательного паттерна гребцов-каноистов на основе амплитудно-временного анализа электромиографических профилей мышц / Ч. Хэ, Ш. Су, Н.С. Давыдова, Д.А. Лукашевич, В.Е. Васюк, М.В. Давыдов // Российский Журнал Биомеханики. – 2022. – T. 26, № 3. – P. 68–77.

- Движение антропоида на подвижном основании / В.К. Бадяева, А.О. Блинов, А.В. Борисов, Р.Г. Мухарлямов // Российский Журнал Биомеханики. – 2022. – T. 26, № 3. – P. 87–97.

- Возможности современных технологий биомеханиче-ского анализа движений в изучении механизмов спортив-ных травм (обзор) / А.Н. Белова, Н.Н. Рукина, А.Н. Кузнецов, О.В. Воробьева // Российский Журнал Биомеханики. – 2022. – T. 26, № 2. – P. 74–86.

- Characteristics of pedaling muscle stiffness among cyclists of different performance levels / I. López-Laval, R. Cirer-Sastre, F. Corbi, S. Sitko // Medicina (Mex.). – 2021. – Vol. 57, no. 6. – P. 606.

- Hug, F. Electromyographic analysis of pedaling: A review / F. Hug, S. Dorel // J. Electromyogr. Kinesiol. – 2009. – Vol. 19, no. 2. – P. 182–198.

- Брацун, Д.А. Биомеханические модели живой ткани / Д.А. Брацун, И.В. Красняков, А.Д. Брацун // Российский Журнал Биомеханики. – 2023. – Vol. 27, no. 4. – P. 50–71.

- A new model of passive muscle tissue integrating Collagen Fibers: Consequences for muscle behavior analysis / A.K. Yousefi, M.A. Nazari, P. Perrier, M.S. Panahi, Y. Payan // J. Mech. Behav. Biomed. Mater. – 2018. – Vol. 88. – P. 29–40.

- Саад, С. Динамическая модель верхних конечностей и ее применение: систематический обзор / С. Саад, Н. Ибрагим, Н.А.А. Осман // Российский Журнал Биоме-ханики. – 2023. – T. 27, № 1. – P. 87–97.

- Effect of vasti morphology on peak sprint cycling power of a human musculoskeletal simulation model / M.F. Bobbert, L.J.R. Casius, S. van der Zwaard, R.T. Jaspers // J. Appl. Physiol. – 2020. – Vol. 128, no. 2. – P. 445–455.

- Matiegka, J. The testing of physical efficiency / J. Matiegka // Am. J. Phys. Anthropol. – 1921. – Vol. 4, no. 3. – P. 223–230.

- Effects of strength training on the biomechanics and coordi-nation of short-term maximal cycling / L. Burnie, P. Barratt, K. Davids, P. Worsfold, J.S. Wheat // J. Sports Sci. – 2022. – Vol. 40, no. 12. – P. 1315–1324.

- Rylands, L.P. Effect of gear ratio on peak power and time to peak power in BMX cyclists / L.P. Rylands, S.J. Roberts, H.T. Hurst // Eur. J. Sport Sci. – 2017. – Vol. 17, no. 2. – P. 127–131.

- Kohler, G. The generalized force–velocity relationship ex-plains why the preferred pedaling rate of cyclists exceeds the most efficient one / G. Kohler, U. Boutellier // Eur. J. Appl. Physiol. – 2005. – Vol. 94, no. 1–2. – P. 188–195.

- Macintosh, B. Cadence, power, and muscle activation in cycle ergometry / B. Macintosh, R. Neptune, J. Horton // Med. Sci. Sports Exerc. – 2000. – Vol. 32. – P. 1281–1287.

- Effects of resistive load on performance and surface EMG ac-tivity during repeated cycling sprints on a non-isokinetic cycle ergometer / R. Matsuura, T. Arimitsu, T. Yunoki, T. Yano // Br. J. Sports Med. – 2011. – Vol. 45, no. 10. – P. 820–824.

- Muscle typology of world-class cyclists across various disci-plines and events / E. Lievens, P. Bellinger, K. Van Vossel, J. Vancompernolle, T. Bex, C. Minahan, W. Derave // Med. Sci. Sports Exerc. – 2021. – Vol. 53, no. 4. – P. 816–824.

- Sargeant, A.J. Structural and functional determinants of hu-man muscle power / A.J. Sargeant // Exp. Physiol. – 2007. – Vol. 92, no. 2. – P. 323–331.

- Böning, D. The efficiency of muscular exercise / D. Böning, N. Maassen, M. Steinach // Dtsch. Z. Für Sportmed. – 2017. – No. 9. – P. 203–214.

- Tomaras, E. Less is more: Standard warm-up causes fatigue and less warm-up permits greater cycling power output / E. Tomaras, B. Macintosh // J. Appl. Physiol. Bethesda Md 1985. – 2011. – Vol. 111. – P. 228–235.