Методика оценки цифрового разрыва на основе индекса вовлечённости «ВКонтакте»

Автор: Прокопьев Е.А., Курило А.Е., Губина О.В., Шлапеко Е.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 5 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В современном обществе социальные медиа стали одним из основных источников информации. Администрации многих муниципальных образований начали работать в них с населением после закрепления данного требования в отечественном законодательстве в декабре 2022 года. Без вовлечения населения в официальную информационную повестку невозможно выстроить конструктивный диалог для выявления и решения местных проблем. В силу наличия опыта, навыков интернет-общения, времени муниципалитеты справляются с этой задачей с разной степенью эффективности, что свидетельствует о наличии цифрового разрыва. Целью исследования является разработка методики измерения цифрового разрыва в рамках практики работы местных администраций в социальных медиа на примере социальной сети «ВКонтакте». Для этого выявлены официальные страницы муниципалитетов в сети «ВКонтакте», рассчитаны индексы вовлечённости, с помощью регрессионного моделирования проверено влияние на их величину как социально-экономических, так и иных факторов, методом кластерного анализа проведена группировка муниципалитетов по индексу вовлеченности. Исследование охватывает 615 поселений, 198 районов и округов Северо-Западного федерального округа за период с 2017 по 2022 год. Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование индекса вовлечённости для измерения цифрового разрыва целесообразно только внутри референтных групп. Доказано, что на величину индекса вовлечённости отрицательно влияют численность населения, срок существования группы, близость регионального центра и уровень средних заработных плат. Определено, что наибольшая величина цифрового разрыва характерна для группы поселений с численностью населения менее 4,1 тыс. человек. Предложенная методика оценки цифрового разрыва может быть использована органами, ответственными за информационную политику, для оценки эффективности работы местных администраций в социальных медиа, формирования дифференцированной системы целевых показателей, поиска лучших практик и пресечения искусственных способов завышения уровня вовлечённости.

Социальные медиа, вконтакте, индекс вовлечённости, цифровой разрыв, муниципальные образования, поселения

Короткий адрес: https://sciup.org/147245919

IDR: 147245919 | УДК: 332.05 | DOI: 10.15838/esc.2024.5.95.8

Текст научной статьи Методика оценки цифрового разрыва на основе индекса вовлечённости «ВКонтакте»

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00685,

До недавнего времени муниципальные образования в России создавали официальные учётные записи (группы, страницы или сообщества) в социальных медиа по мере необходимости. Из-за высокой активности граждан в социальных сетях по поводу локальных проблем местные администрации были вынуждены регистрировать свои официальные сообщества для перехвата информационной повестки у стихийно сложившихся территориальных пабликов (Дементьева, 2021) и перевода диалога с населением в конструктивное русло. Увеличение значимости социальных медиа в процессе коммуникации с гражданами привело органы государственной власти к необходимости институционализировать отношения с владельцами этих ресурсов. С первого декабря 2022 года наличие официальной страницы в социальных медиа (госпаблик) для муниципальных образований стало обязательным. Для этих целей разрешено использовать только социальные сети «ВКонтакте» (ВК) и «Одноклассники», поскольку они находятся в российской юрисдикции. На указанных площадках для идентификации госпабликов появилась специальная отметка «Госорганизация».

Внедрение социальных медиа в работу органов власти по всему миру (Hofmann et al., 2013; Larsson, 2013; Lovari, Parisi, 2015) послужило ответом на запрос миллионов жителей, для которых социальные сети и мессенджеры стали привычным и удобным способом коммуникации. Изначально социальные медиа не были предназначены для государственных нужд, но их использование в работе местных администраций быстро выявило ряд преимуществ над традиционными способами коммуникации: низкая стоимость; стремительное массовое принятие; простота использования и скорость передачи (Reddick, Norris, 2013). Кроме того, госпаблики провоцируют дискуссии и объединяют граждан для решения местных проблем (Дементьева, 2021). Впрочем, взаимодействие с жителями посредством социальных медиа не лишено недостатков. Во-первых, госслужащие становятся доступны для запросов 24 часа семь дней в неделю, и граждане ожидают от них быстрого ответа (Zavattaro, Sementelli, 2014). Во-вторых, мнимая анонимность, присущая социальным медиа, способствует появлению грубости со стороны местных жителей в адрес властей и соседей, что выступает сильным демотивирующим фактором для работников администраций в сфере использования социальных медиа. Пожалуй, основная проблема, выявленная на ранних стадиях внедрения социальных медиа, заключалась в том, что местные власти, используя социальные медиа, не понимали своих затрат времени и ресурсов в этом процессе. Они не знали, кто их настоящая аудитория, кто в их организации должен контролировать коммуникационный процесс, как и когда они должны отвечать и какое влияние их общение в социальных медиа оказывает на местных жителей (Kavanaugh et al., 2012).

С перечисленными проблемами столкнулись и отечественные органы власти, вынужденные встраивать социальные медиа в рабочие процессы. Хотя некоторые муниципальные гос-паблики к декабрю 2022 года существовали уже более десяти лет, у значительного количества муниципалитетов подобный опыт отсутствовал или был очень мал. В связи с этим Э.Н. Рычихина и А.М. Боровикова указывают в качестве проблем отечественных госпабликов низкую долю вовлечённости граждан, наличие плагиата и слабую обратную связь (Рычихина, Боровикова, 2023). Единых правил, инструкций, как вести подобную страницу, не было, а методические рекомендации ЦУРа1 по наполнению информацией муниципального гос- паблика появились только весной 2024 года2. Нельзя оставить без внимания и то, что на специалистов ЦУРа единомоментно легла очень большая нагрузка, так как помимо муниципалитетов госпаблики необходимо было создать многим подведомственным учреждениям. И если госпаблики районов и округов с 2020 года были под присмотром региональных ЦУРов и алгоритмы их ведения более-менее отработаны, то с поселениями такая системная работа не велась. В результате существующая разница в опыте организации работы в социальных сетях приводит к появлению цифрового разрыва в данной сфере.

В условиях обязательного присутствия в социальных медиа увеличение цифрового разрыва будет снижать общую эффективность работы отстающих местных администраций, поскольку они зачастую самостоятельно не способны соответствовать уровню наиболее опытных коллег и вынуждены тратить большее количество времени на решение этой задачи. Ещё одним проявлением данной проблемы становится формальное отношение к ведению госпабликов для экономии времени, когда главное – выполнить отчётные показатели, а пути их достижения становятся не важны. Такой подход не способствует ни росту доверия населения, ни желанию вести диалог и совместно с органами власти заниматься локальными вопросами. Другая немаловажная проблема, решение которой необходимо для преодоления цифрового разрыва, – это определение критериев оценки эффективности работы муниципалитета в социальных медиа. Интуитивно понятно, что невозможно в рамках единой шкалы сравнивать региональный центр, где местная администрация может насчитывать несколько сотен человек и ведение госпаблика находится в зоне ответственности целого отдела, и сельское поселение, где его глава является единственным работником администрации, решающим все возникающие вопросы. В указанных муниципальных образованиях интенсивность происходящих событий и количество освещающих их сообщений в социальных медиа будут разными. Соответственно, при установке нормативов и правил по ведению муниципальных госпабликов со стороны профильных государственных структур, отвечающих за информационную политику, необходимо отталкиваться от сложившейся практики и объективных возможностей муниципалитетов по вовлечению населения в онлайн-диалог. В связи с этим высокую актуальность и большую практическую ценность обретают исследования, направленные на поиск путей сокращения цифрового разрыва за счёт внедрения не универсальных, а подходящих для каждого типа муниципальных образований эффективных способов присутствия в социальных медиа. Поэтому в рамках статьи поставлена цель разработать методику измерения цифрового разрыва в работе муниципальных образований в социальных медиа на примере социальной сети ВК. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1) определить уровень вовлечённости граждан в госпабликах; 2) выявить социально-экономические показатели муниципальных образований, влияющие на уровень вовлечённости; 3) сгруппировать муниципальные образования по выявленным факторам и провести ранжирование вовлечённости по группам; 4) определить параметры цифрового разрыва внутри полученных групп и критерии его снижения.

Обзор литературы

Социальные медиа собирают множество количественных метрик, фиксирующих активность пользователей. Комбинируя эти метрики, руководство социальных медиа получает информацию об уровне вовлечённости своих пользователей. В зависимости от платформы (Triantafillidou et al., 2016; Trunfio, Rossi, 2021) и задач (Larsson, 2013; Agostino, Arnaboldi, 2016; Ravenda et al., 2022) сочетание используемых для оценки вовлечённости метрик изменяется. Стандартными общедоступными показателями являются: 1) количество опубликованных сообщений ( posts ); 2) количество реакций ( likes ); 3) количество комментариев ( comments ); 4) количество вторичных публикаций-сообщений ( reposts ); 5) количество реакций на комментарии ( com_likes ); 6) количество просмотров ( views ); 7) количество подписчиков ( fans ).

В зарубежных работах (Agostino, Arnaboldi, 2016; Levkov, 2017; Bonson et al., 2019; Silva et al., 2019) для оценки уровня вовлечённости населения на официальных страницах органов власти в социальных медиа наибольшее распространение получил трёхсоставной индекс, предложенный E. Bonson и M. Ratkai (Bonson, Ratkai, 2013) (формула 1). Этот индекс показывает среднее количество действий на одно сообщение на стене группы, приходящихся на тысячу подписчиков.

(likes + comments + reposts') z 4

INDEXBR = ------------------------ x 1 000 (1)

posts x fans

Несомненным достоинством данного индекса является учёт и публикационной активности администрации группы ( posts ), и охвата аудитории ( fans ), поскольку оба этих фактора оказывают влияние на количество комментариев, реакций и копирований сообщений. В некоторых работах (Haro-de-Rosario et al., 2018; Galvez-Rodriguez et al., 2018) в качестве улучшения данного индекса предлагается вместо количества подписчиков использовать отношение количества подписчиков к численности муниципального образования. На наш взгляд, это усложняет его интерпретацию и дальнейший анализ эффективности сложившейся практики взаимодействия, так как при прочих равных условиях группы с маленькой долей подписчиков относительно численности населения будут показывать более высокие значения вовлечённости.

В отечественных исследованиях по данной тематике индексы вовлечённости применялись для аудита коммуникации глав российских регионов (Филатова, 2020) и оценки эффективности официальных страниц в ВК следующих городов: 1) семи административных центров регионов Центрального федерального округа (Рослякова, 2023); 2) 170 городов с численностью свыше 100 тыс. человек3 (Петров, Шитова, 2023). И если М.В. Рослякова в своей работе (Рослякова, 2023) придерживалась подхода к оценке вовлечённости, предложенного E. Bonson, то О.Г. Филатова разработала свой индекс вовлечённости (Филатова, 2020): INDEX posts

F (fans/(likes + comments + reposts)) ^

где likes — среднее значение по likes на один post ; comments — среднее значение comments на один post ; reposts — среднее значение reposts на один post .

Однако, если уйти от средних значений, то формулу (2) можно упростить и свести к сумме количества комментариев, реакций и копирований сообщений, приходящихся на одного подписчика.

В перечисленных исследованиях индекс вовлечённости рассчитывался только по пространственным выборкам. В схожих работах, оценивающих активность местных администраций в социальных медиа (Guillamon et al., 2016; Faber et al., 2020; Stone et al., 2022) или изучающих факторы, способствующие наличию официальных учётных записей местных органов управления (Triantafillidou et al., 2016; Stone, Can, 2021; Bhatia, Mabillard, 2022), также используются пространственные выборки. Можно отметить только несколько работ (Mabillard et al., 2024; Karamagioli et al., 2022; Ravenda et al., 2022), отслеживающих данные процессы в динамике.

Для объяснения получившихся значений уровня вовлечённости населения, активности местной администрации и наличия или отсутствия официальной страницы в одном или нескольких социальных медиа исследователи проверяли влияние множества факторов. В первую очередь рассматривались характеристики населения: численность; возраст (средний возраст (Ravenda et al., 2022), медианный возраст (Mabillard et al., 2024)); доля людей от 20 до 65 лет и доля людей старше 65 лет (Faber et al., 2020); доля людей с высшим образованием (Faber et al., 2020; Stoneet al., 2022); а также уровень их доходов (медианный доход (Stone, Can, 2021; Mabillard et al., 2024), доходы на душу населения (Guillamon et al., 2016; Galvez-Rodriguez et al., 2018; Ravenda et al., 2022), покупательная способность на душу населения (Silva et al., 2019)). Исследования показывают, что чем выше численность населения, тем больше активность местных властей в социальных сетях (Guillamon et al., 2016; Silva et al., 2019), и тем ниже уровень вовлечённости населения (Silva et al., 2019). Высокая плотность событий, характерная для густонаселённых муниципальных образований, приводит к большому количеству публикаций, которые жители не в состоянии воспринимать из-за информаци- онной перегрузки (Agostino, Arnaboldi, 2016). В некоторых исследованиях (Stone et al., 2022) фактор доходов населения оказывается незначимым. В ряде работ влияние данного показателя на активность муниципалитетов, измеряемое количеством сообщений, получается как с отрицательным знаком (Guillamon et al., 2016), что не согласуется с результатами предыдущих исследований, так и с положительным (Silva et al., 2019). Возможно, в этих случаях сказываются национальные особенности. Если более богатые и благополучные муниципалитеты чаще публикуют сообщения, то в силу информационной перегрузки реакций на них будет меньше, следовательно, индекс вовлечённости будет снижаться.

Помимо характеристик населения оценивался разнообразный пласт финансовых показателей муниципалитета: доходы бюджета (Bhatia, Mabillard, 2022); доля бюджетной обеспеченности (Stone, Can, 2021; Ravenda et al., 2022); доля налоговых доходов в общих доходах (Silva et al., 2019); финансовая устойчивость; налогооблагаемая база и коэффициент задолженности (Guillamon et al., 2016). Большое внимание в работах было уделено политической составляющей: явка на выборах (Triantafillidou et al., 2016; Silva et al., 2019; Faber et al., 2020); политическая идеология – приверженность населения правым или левым партиям (Larsson, 2013; Faber et al., 2020); накал выборной борьбы – разница в процентах голосов между победителем и вторым местом (Silva et al., 2019; Ravenda et al., 2022); персональные характеристики мэра: пол (Guillamon et al., 2016; Mabillard et al., 2024), партийная принадлежность (Silva et al., 2019), возраст и уровень образования (Ravenda et al., 2022). На данных по муниципалитетам в Португалии было показано: чем моложе мэр, тем выше его активность в социальных медиа (Silva et al., 2019). Возраст, пол и уровень образования являются значимыми факторами, определяющими частоту публикации сообщений по конкретным темам (Ravenda et al., 2022). В других исследованиях по активности муниципальных властей пол и уровень образования мэра оказались статистически не значимыми (Guillamon et al., 2016; Mabillard et al., 2024). Российские исследования аудитории в ВК свидетельствуют, что женщины проявляют большую активность (например, чаще ставят отметки «нравится»4), чем мужчины (Корниенко и др., 2021). Поэтому можно ожидать, что в муниципалитетах, возглавляемых женщинами, количество сообщений будет выше.

Метрики, характеризующие уровень использования сети Интернет, в исследованиях встречаются редко. В нескольких работах (Triantafillidou et al., 2016; Bonson et al., 2017) учитвываются количество пользователей сети Интернет и доля пользователей услуг электронного правительства. В работе (Bonson et al., 2017) рассматривается доля населения, зарегистрированная в социальных медиа. B. Faber, T. Budding и R. Gradus использовали показатель количества ИКТ-предприятий на 1000 жителей (Faber et al., 2020), а A.O. Larsson – наличие широкополосного интернета (Larsson, 2013). Однако только в двух работах оценивалась связь уровня вовлечённости жителей и опыта работы местных администраций в социальных медиа. С одной стороны, длительный срок ведения официальной страницы не приводит к росту числа комментариев от граждан (Galvez-Rodriguez et al., 2018), с другой — чем дольше существует группа, тем больше у неё подписчиков и сообщений на стене в месяц (Mabillard et al., 2024).

Обзор существующей научной литературы по использованию социальных медиа для нужд местных администраций показал, что исследования по оценке уровня вовлечённости в динамике не проводились. Кроме того, учёные обычно фокусировали внимание на отдельных категориях муниципальных образований, задавая нижнюю и верхнюю границы группы по численности населения. Сплошные обследования муниципалитетов (Silva et al., 2019) достаточно редки. В отечественной практике в качестве объекта исследования рассматривались только города (Рослякова, 2023; Петров, Шитова, 2023), а оценивание связи социально-экономических факторов с уровнем вовлечённости населения не осуществлялось. Отличием нашего исследования является практически сто- процентный охват российских муниципальных образований на территории всего федерального округа5 как на районном, так и на поселенческом уровне, а также оценка влияния социально-экономических показателей муниципалитета и персональных характеристик его главы на уровень вовлечённости населения в госпабликах. Кроме того, сам уровень вовлечённости представлен в динамике за шесть лет6. Нам не удалось найти исследований, в которых бы использовались показатели социальных медиа для измерения цифрового разрыва в сфере муниципального и государственного управления. Всё вышеперечисленное формирует новизну представленного исследования.

Данные и методы

В общем виде алгоритм исследования представляет серию последовательных этапов: 1) формирование списка госпабликов муниципальных образований в ВК; 2) сбор статистики ВК по госпабликам; 3) расчёт индексов вовлечённости; 4) сбор показателей по муниципальным образованиям, потенциально влияющих на индекс вовлечённости; 5) проверка значимости данных показателей с помощью методов регрессионного анализа; 6) классификация муниципальных образований на группы по значимым показателям методом кластерного анализа; 7) классификация муниципальных образований внутри кластерных групп на квартили по индексу вовлечённости; 8) определение целевых ориентиров по индексу вовлечённости для выявления референтных муниципальных образований в целях тиражирования успешного опыта ведения социальных медиа.

Большинство местных администраций Северо-Западного федерального округа (СЗФО) присутствуют только в одной отечественной социальной сети – ВК. «Одноклассники» используются как дублирующая страница: эта практика характерна для районного (окружного) уровня и почти не встречается на поселенческом. Поэтому объектом исследования были выбраны госпаблики местных администраций СЗФО с отметкой «госорганизация»

в ВК. В результате поисковых запросов в ВК и Яндекс7 отобрано 198 госпабликов муниципальных районов (округов) и городских округов и 615 госпабликов поселений (территориальных отделов и управлений8). Остальные муниципалитеты СЗФО9 либо не имели официальных страниц, либо не успели получить отметку «госорганизация». Временные границы исследования (с 2017 по 2022 год) обусловлены наличием данных, необходимых для расчёта индекса вовлечённости.

Статистика по госпабликам получена при помощи сервиса TargetHunter: были собраны сообщения со стены группы ( posts ) и комментарии к ним ( comments ). Выгрузка сообщений со стены группы ( posts ) представлена таблицей с перечнем этих сообщений, временем и датой их публикации, количеством просмотров ( views ), количеством реакций ( likes ), количеством вторичных публикаций сообщений ( reposts ). Аналогичная таблица есть и по комментариям ( comments ). Из неё был взят показатель количество реакций на комментарии ( com_ likes ). Среди указанных показателей только количество просмотров ( views ) имеет временные ограничения для сбора: данный показатель появился только в 2017 году. Всего за исследуемый период было собрано более 1,82 млн сообщений и 1,64 млн комментариев к ним.

Для определения уровня вовлечённости за основу взят оригинальный индекс, разработанный E. Bonson и M. Ratkai (формула 1). Для наших расчётов он был модернизирован: вместо количества подписчиков ( fans ) использовалось количество просмотров ( views ) (формула 3).

Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, возможности ретроспективного сбора количества подписчиков существенно ограничены10. Во-вторых, количество подписчиков является более значимой метрикой для закрытых групп, где только подписавшиеся участники видят сообщения на стене группы и могут проявлять свою активность, в то время как в открытых группах, к которым относятся госпаблики, эту активность могут проявлять все пользователи ВК. В результате получившийся индекс показывает среднее количество действий на одно сообщение на стене группы, приходящихся на 100 тысяч просмотров.

INDEXV =

(likes + comments + comukes + reposts)

posts x views

x 100 000

На наш взгляд, при измерении цифрового разрыва необходимо сравнивать муниципальные образования в рамках «весовых категорий», которые определяются состоянием их социальноэкономического развития. Несомненно, что на уровень вовлечённости граждан может оказывать влияние большой набор переменных. В отличие от параметров, связанных с тематическим содержанием сообщений и персональными особенностями главы муниципалитета, показатели социально-экономического развития быстро и кардинально изменить не получится. Особенностью нашей работы является исследование цифрового разрыва и действующих на него факторов одновременно на районном (окружном) и поселенческом уровнях.

Поскольку уровень поселений в официальной статистике представлен слабо, мы были вынуждены сузить перечень проверяемых социально-экономических показателей. За выбранные годы нам доступны только численность населения ( Pop ) и средняя заработная плата ( Wage )11. Последние данные по доходам и расходам местного бюджета опубликованы только за 2020 год, поэтому показатели, связанные с бюджетной обеспеченностью, нами не рассматривались. Для получения значений средней заработной платы на поселенческом уровне использовалась методика расчёта по формам налоговой отчётности 5-НДФЛ (Прокопьев, 2023).

В качестве контрольных переменных рассматриваются количество дней существования официальной группы (Days), близость муниципалитета к региональному центру (Road), характеристики глав муниципальных образований. Количество дней существования госпаблика определялось по разнице между датой публикации первого сообщения на стене группы и 31 декабря каждого года исследуемого периода12. Данный показатель характеризует опыт работы администрации муниципалитета в социальных медиа. Близость муниципалитета к региональному центру измерялась кратчайшим расстоянием по автодорогам, полученным при помощи сервиса «Яндекс Карты». В зарубежных исследованиях данный параметр не встречается, однако в российских условиях он может оказывать влияние на уровень вовлечённости граждан по ряду причин, в том числе из-за качества покрытия мобильным интернетом (Михайлова, Хвалей, 2023). Персональные характеристики муниципальных глав собраны по данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации13. На их основе были сформированы следующие переменные: возраст (Age); пол (Male); уровень образования (Edu); местожительство (Loc); участие в выборах в качестве самовыдвиженца (Self). В научной литературе влияние двух последних факторов на уровень вовлечённости не проверялось.

Для проверки влияния факторов на индекс вовлечённости использовалась множественная линейная регрессия. Предварительно были построены диаграммы рассеивания между зависимой переменной ( INDEXv ) и независимыми переменными (факторами), по итогам анализа которых часть переменных была исключена, а часть логарифмирована. По скорректированным данным построена корреляционная матрица для отсеивания факторов во избежание мультиколлинеарности. Из-за существенной разницы в количестве наблюдений по годам14 модели строились преимущественно по пространственным выборкам. Расчёты по моделям и тестирование их результатов осуществлялись в программной среде R с использованием базового функционала и специальных пакетов (lmtest, car и clubSandwich).

Далее муниципальные образования были разбиты на кластерные группы при помощи иерархической кластеризации методом ближайших соседей15 по статистически значимым в моделях социально-экономическим переменным. Каждая из получившихся групп поделена на квартили по значению индекса вовлечённости. Получившиеся значения границ квартильных групп были проанализированы для определения шкалы, фиксирующей цифровой разрыв по индексу вовлечённости.

Результаты

По результатам расчётов индексов вовлечённости в госпабликах муниципальных образований ( табл. 1, 2 ) можно выделить несколько закономерностей.

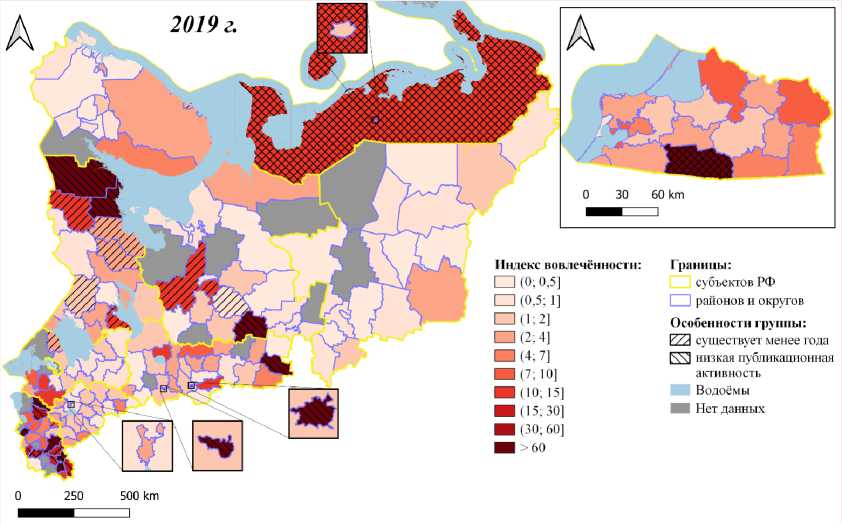

Во-первых, значения индексов вовлечённости по районам оказались меньше, чем по поселениям. Поселенческие группы уступают районным по абсолютному числу подписчиков и, самое главное, не могут конкурировать с ними по количеству происходящих событий. Следовательно, в этих группах публикуется намного меньше сообщений на стене, которые дольше находятся на виду у посетителей. Во-вторых, для групп, существующих менее года и/ или публикующих мало сообщений, характерны высокие значения индекса вовлечённости16 (рис. 1). Это можно объяснить эффектом новизны. Вначале госпаблик аккумулирует самых активных подписчиков, которые реагируют на каждое сообщение. По мере увеличения аудито- рии и количества сообщений активности этой аудитории может не хватать для поддержания высокого уровня вовлечённости. Прекращение появления новых групп снижает статистические показатели по индексу вовлечённости (см. табл. 1). Поэтому для проведения расчётов по регрессионным моделям было принято решение исключить группы, существующие менее года, и группы с низкой публикационной активностью. Для районных групп этот показатель составил менее 52 сообщений, а для поселенческих – менее 26 сообщений.

По итогам регрессионного моделирования по пространственным выборкам (табл. 3) удалось подтвердить влияние на районный (окружной) индекс вовлечённости численности населения, количества дней существования группы, расстояния по автодорогам, средней заработной платы и участия главы муниципального образования в выборах в качестве самовыдвиженца. Все указанные факторы снижают уровень

Таблица 1. Динамика индекса вовлечённости по районам и округам

|

Год |

Количество групп |

Мин. |

Макс. |

Среднее значение |

Медиана |

Стандартное отклонение |

|

|

всего |

из них существующих менее года |

||||||

|

2017 |

93 |

32 |

0,16 |

400,64 |

10,79 |

1,47 |

46,36 |

|

2018 |

160 |

59 |

0,00 |

4761,90 |

108,79 |

1,49 |

572,09 |

|

2019 |

181 |

18 |

0,14 |

2811,07 |

42,23 |

1,82 |

255,84 |

|

2020 |

193 |

10 |

0,00 |

24,69 |

2,31 |

1,19 |

3,20 |

|

2021 |

198 |

4 |

0,21 |

46,51 |

2,38 |

1,51 |

3,80 |

|

2022 |

198 |

0 |

0,16 |

7,48 |

1,44 |

1,05 |

1,18 |

Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК.

Таблица 2. Динамика индекса вовлечённости по поселениям

|

Год |

Количество групп |

Мин. |

Макс. |

Среднее значение |

Медиана |

Стандартное отклонение |

|

|

всего |

из них существующих менее года |

||||||

|

2017 |

61 |

20 |

0,00 |

294,57 |

16,78 |

5,89 |

41,20 |

|

2018 |

129 |

65 |

0,00 |

2597,40 |

53,97 |

6,86 |

244,11 |

|

2019 |

191 |

60 |

0,00 |

1253,13 |

45,27 |

7,68 |

158,88 |

|

2020 |

258 |

72 |

0,00 |

7692,31 |

77,41 |

6,59 |

529,86 |

|

2021 |

374 |

110 |

0,00 |

3846,15 |

55,10 |

9,84 |

273,41 |

|

2022 |

615 |

232 |

0,00 |

9329,71 |

137,09 |

12,49 |

595,73 |

Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК.

Рис. 1. Индекс вовлечённости по районам и округам в 2019 г.

Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК.

вовлечённости. Однако влияние фактора самовыдвижения нестабильно: он был значим только в 2018 и 2022 гг., в то время как средняя заработная плата с ростом количества наблюдений в последние три года постоянно оказывалась значимой. Остальные проверяемые переменные оказались статистически не значимыми.

Полученные результаты по связи между вовлечённостью жителей, средней заработной платой и возрастом госпаблика совпадают с выводами исследования по бельгийским муниципалитетам с численностью населения более 10 тыс. человек (Mabillard et al., 2024). Получается, что чем беднее население, тем больше оно выражает свою неудовлетворённость работой органов власти в социальных медиа17. Не противоречит зарубежным исследованиям влияние на уровень вовлеченности численности населения (Agostino, Arnaboldi, 2016; Silva et al., 2019). Отрицательное влияние расстояния по автомобильным дорогам можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, доступность мобильного интернета по мере удалённости от центра ухудшается. Во-вторых, у жителей муниципалитетов, близких к региональной столице, больше возможностей сравнивать происходящие изменения, кроме того, часть столичного населения владеет дачами в прилегающих муниципалитетах и участвует в обсуждении локальных проблем с местными органами власти. В-третьих, за счёт концентрации населения в региональной столице общее количество активных граждан в ней больше, следовательно, выше вероятность того, что информация о проблеме в соседних муниципальных образованиях получит широкий общественный резонанс, в то время как у жителей удалённых муниципалитетов меньше шансов быть услышанными и получить реакцию от региональных властей. Участие в выборах в качестве самовыдвиженца показывает, что кандидат обладает хорошим социальным капиталом и много взаимодействует с людьми. Изначально предполагалось, что этот фактор будет способствовать росту вовлечённости. По-видимому, главы-самовыдвиженцы предпочитают живое общение виртуальному.

Таблица 3. Результаты расчётов регрессионных моделей по пространственным выборкам: районы и округа

|

Переменная |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

Свободный член |

3,23974* (1,41568) |

6,23471*** (1,16349) |

4,35330*** (0,77410) |

4,17993*** (0,78133) |

4,17207*** (0,59500) |

2,97675*** (0,51104) |

|

Лог. Pop |

-0,26789’ (0,13799) |

-0,50353*** (0,11309) |

-0,33124*** (0,07597) |

-0,25542** (0,08264) |

-0,24294*** (0,06293) |

-0,17335** (0,05446) |

|

Days |

-0,00051* (0,00023) |

-0,00063*** (0,00016) |

-0,00044*** (0,00011) |

-0,00049*** (0,00011) |

-0,00041*** (0,00008) |

-0,00018** (0,00006) |

|

Road |

– |

-0,00091* (0,00045) |

-0,00110** (0,00039) |

-0,00141*** (0,00041) |

-0,00122*** (0,00031) |

-0,00118*** (0,00027) |

|

Self |

– |

-0,84268* (0,36696) |

– |

– |

– |

-0,62951*** (0,17720) |

|

Wage |

– |

– |

– |

-0,000009* (0,000005) |

-0,000008* (0,000004) |

-0,000009** (0,000003) |

|

Количество наблюдений |

56 |

81 |

149 |

180 |

192 |

170 |

|

R2 / R2 adjusted |

0,157 / 0,125 |

0,396 / 0,365 |

0,261 / 0,245 |

0,295 / 0,279 |

0,335 / 0,321 |

0,350 / 0,330 |

|

Примечание. Модели гомоскедастичны, остатки распределены нормально, нет автокорреляции остатков, отсутствует мультиколлинеарность. В скобках указана стандартная ошибка. Уровень значимости: ’ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК, Росстата, сервиса «Яндекс Карты», ЦИК России. |

||||||

Для дальнейшей кластеризации по районам и округам было принято решение использовать показатели численности населения и средней заработной платы.

В регрессионных моделях по поселенческим данным значимыми оказались только три переменные (табл. 4). При этом расстояние по ав- тодорогам до регионального центра в период с 2019 по 2022 год стало незначимым. Стабильным остается только влияние численности населения и количества дней существования группы. Для формирования кластерных групп по данному типу муниципальных образований использовалась только численность населения18.

Таблица 4. Результаты расчётов регрессионных моделей по пространственным выборкам: поселения

|

Переменная |

2017 |

201818 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

Свободный член |

5,5458*** (1,4231) |

6,0579*** (1,4289) |

4,7836*** (0,7717) |

6,0999*** (0,5929) |

5,8224*** (0,4210) |

5,1900*** (0,3434) |

|

Лог. Pop |

-0,5019** (0,1624) |

-0,5728** (0,1665) |

-0,3697*** (0,0944) |

-0,4814*** (0,0716) |

-0,4227*** (0,0529) |

-0,3733*** (0,0448) |

|

Road |

-0,0019’ (0,0011) |

-0,0018* (0,0009) |

– |

– |

– |

– |

|

Days |

– |

– |

-0,0004* (0,0002) |

-0,0006*** (0,0001) |

-0,0005*** (0,0001) |

-0,0003*** (0,0001) |

|

Количество наблюдений |

37 |

57 |

121 |

176 |

241 |

329 |

|

R2 / R2 adjusted |

0,224 / 0,178 |

0,183 / 0,152 |

0,161 / 0,146 |

0,287 / 0,279 |

0,305 / 0,299 |

0,232 / 0,228 |

|

Примечание. За исключением 2018 г., модели гомоскедастичны, остатки распределены нормально, нет автокорреляции остатков, отсутствует мультиколлинеарность. В скобках указана стандартная ошибка. Уровень значимости: ’ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК, Росстата, Федеральной налоговой службы, сервиса «Яндекс Карты», ЦИК России. |

||||||

18 Остатки не имеют нормального распределения, следовательно, оценки коэффициентов смещены.

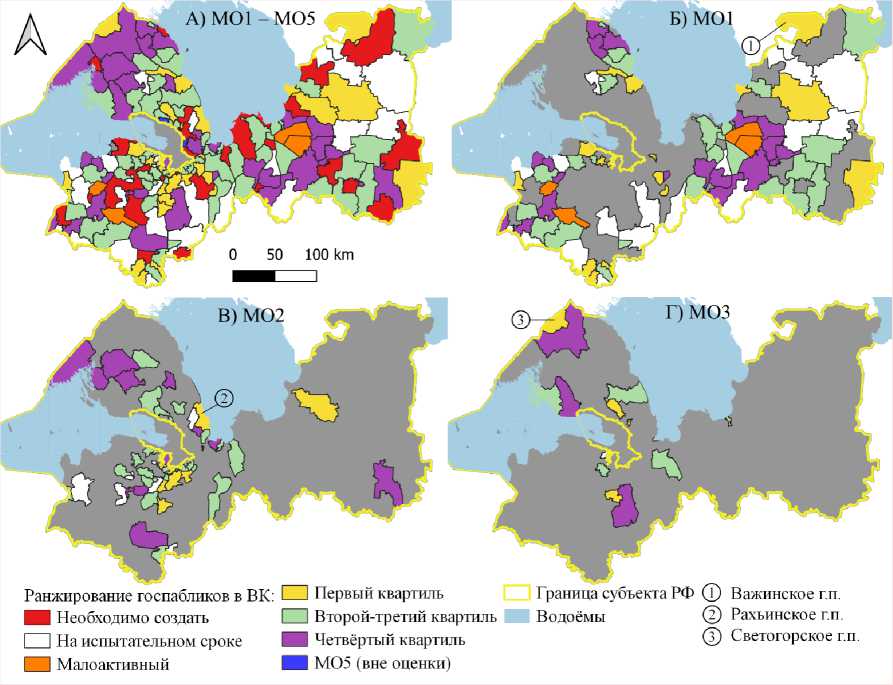

На основании проведённых расчётов нами была разработана методика с кодированной цветовой системой для оценки цифрового разрыва на муниципальном уровне. Для её применения нужны следующие показатели: 1) количество дней существования группы; 2) количество сообщений на стене группы; 3) индекс вовлечённости; 4) численность населения; 5) средняя заработная плата19. Если группа существует меньше года, муниципальному образованию присваивается белый цвет. Оно находится на «испытательном сроке» и не подлежит оцениванию. Если группа отсутствует, муниципалитету присваивается красный цвет. Начиная с 1 декабря 2022 года это является нарушением законодательства: группу необходимо создать20. Если в группе количество сообщений на стене для районов и округов менее 52, а для поселений – менее 26, муниципалитету присваивается оранжевый цвет. В этих случаях высока вероятность, что группа существует исключительно для «галочки», что не способствует привлечению внимания граждан к деятельности администрации. Следовательно, необходимо индивидуально разбираться в причинах низкой публикационной активности с каждым муниципалитетом.

Для оставшихся муниципальных образований осуществляется сравнение по индексу вовлечённости, при этом предварительно они разбиваются на кластерные группы по численности населения и средней заработной плате21. Благодаря кластеризации сравниваются сопоставимые между собой муниципалитеты. Внутри каждого кластера происходит разделение на квартильные группы. Муниципальным образованиям первого квартиля – с наименьшими индексами – присваивается желтый цвет. Зеленый цвет предназначен для второго и третьего квартилей, фиолетовый – для четвертого. Высокие значения индекса вовлечённости могут свидетельствовать о наличии резонансных событий или недовольстве органами власти со стороны населения. Практика показывает, что негатив- ные события лучше распространяются, набирают больше комментариев и реакций в социальных медиа, поэтому для сравнения значений индекса с лучшими практиками в социальных медиа следует выбирать наиболее схожие по социально-экономическим показателям муниципальные образования из зелёной группы. Таким образом, величина цифрового разрыва внутри кластера будет определяться как разница между минимальным значением индекса вовлечённости (нижняя граница жёлтой группы) и нижней границей зелёной группы. Снижение этого параметра в динамике, а также сжатие границ зелёной группы, будет свидетельствовать о сокращении цифрового разрыва в использовании социальных медиа местными администрациями.

С помощью иерархической кластеризации было получено три районных (окружных) группы ( табл. 5 ) и пять22 поселенческих групп ( табл. 6 ). В обоих случаях группы получились неравномерными. Самую малочисленную группу районов и округов (МР2) составили муниципалитеты с наибольшей численностью населения в своём регионе. Это региональные столицы, районы, к ним примыкающие23, и муниципалитеты, соперничающие с региональными столицами24. Второй эшелон муниципальных образований (МР3) в основном представляют городские округа с важными для региональной экономики предприятиями. Их ключевое отличие от самой многочисленной группы районов (МР1) заключается в более высоких средних заработных платах. В целом по районам и округам при максимальном охвате муниципалитетов госпабликами наблюдается снижение цифрового разрыва как между жёлтой и зелёной группой, так и внутри зелёной группы.

При кластеризации поселений по численности получились следующие границы групп: 1) МО1 – до 4,1 тыс. чел.; 2) МО2 – до 12 тыс. чел.; 3) МО3 – до 18,1 тыс. чел.; 4) МО4 – до 32,1 тыс. чел.; 5) МО5 – свыше 32,1 тыс. чел.

Таблица 5. Динамика цифрового разрыва: районы и округа

|

Кластер |

Год |

Количество районов |

Цифровой разрыв |

|

|

между нижними границами зелёной и жёлтой групп |

внутри зелёной группы |

|||

|

МР1 |

2020 |

136 |

0,30 |

2,28 |

|

2021 |

140 |

0,52 |

2,30 |

|

|

2022 |

144 |

0,51 |

1,32 |

|

|

МР2 |

2020 |

13 |

0,10 |

1,30 |

|

2021 |

13 |

0,12 |

1,45 |

|

|

2022 |

16 |

0,12 |

0,72 |

|

|

МР3 |

2020 |

32 |

0,17 |

1,21 |

|

2021 |

40 |

0,19 |

1,34 |

|

|

2022 |

37 |

0,28 |

0,67 |

|

|

Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК. |

||||

Таблица 6. Динамика цифрового разрыва: поселения

|

Кластер |

Год |

Количество поселений |

Цифровой разрыв |

|

|

между нижними границами зелёной и жёлтой групп |

между нижней границей зелёной группы и минимальным значением |

|||

|

МО1 |

2020 |

106 |

2,7 |

12,58 |

|

2021 |

161 |

4,28 |

13,38 |

|

|

2022 |

236 |

3,73 |

14,71 |

|

|

МО2 |

2020 |

50 |

1,06 |

4,11 |

|

2021 |

57 |

1,98 |

5,80 |

|

|

2022 |

67 |

1,68 |

4,82 |

|

|

МО3 |

2020 |

7 |

0,71 |

0,69 |

|

2021 |

9 |

0,77 |

2,39 |

|

|

2022 |

15 |

0,60 |

4,98 |

|

|

МО4 |

2020 |

11 |

1,10 |

5,79 |

|

2021 |

12 |

0,79 |

3,84 |

|

|

2022 |

10 |

0,27 |

4,73 |

|

|

Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК. |

||||

В группу МО5 вошли только два городских поселения – Заневское и Сертоловское Всеволожского муниципального района, стремительный рост численности жителей которых связан с агломерационными эффектами г. Санкт-Петербурга. В дальнейшем для измерения цифрового разрыва по предложенной методике их нужно будет относить к категории районов и округов. Поскольку для большинства поселений с годами характерно снижение численности населения, количество поселений в квартильных группах по годам могло умень-шаться25. По мере выполнения всеми поселени- ями требования по созданию госпаблика предложенные границы могут быть пересмотрены в сторону большей детализации. В текущих условиях самой многочисленной и быстрорастущей оказалась группа МО1, внутри которой в 2022 году самые большие показатели цифрового разрыва как между нижней границей зелёной группы и минимальным значением, так и внутри зелёной группы (см. табл. 6). Эта категория поселений нуждается в наибольшем внимании и требует разработки отдельных методических рекомендаций по ведению госпабликов. В оставшихся группах цифровой разрыв между жёлтой и зелёной группами снижался. При этом в группах МО3 и МО4 он увеличивался внутри зелёной группы.

В качестве примера апробации методики на данных СЗФО за 2022 год приведём распределение по группам в Ленинградской области ( рис. 2А ). В результате получено следующее: 25 муниципалитетов находятся в красной зоне, 28 – на испытательном сроке, 4 – в оранжевой зоне, 30 – в жёлтой, 61 – в зелёной, 37 – в фиолетовой; два поселения (МО5) оказались без оценки.

У девяти муниципалитетов из красной зоны официальные сообщества созданы, но отметки «госорганизация» не были получены. При этом госпаблики отсутствуют у 16 из 17 районных центров Ленинградской области26. Ещё одной особенностью области стало то, что для при- своения сообществу статуса «госорганизация» некоторые поселения заново создавали официальные учётные записи. В группе МО1 в жёлтой зоне оказались 17 ленинградских поселений (рис. 2Б). Одним из её представителей является Важинское городское поселение Под-порожского района с индесом вовлечённости 3,87 и численностью населения 2,6 тыс. человек. Границы индекса вовлечённости зелёной зоны для группы МО1 находятся в диапазоне от 4,25 до 18,97. В качестве целевого ориентира для важинской администрации можно предложить изучить опыт сопоставимых по численности Нифантоновского сельского поселения Шекснинского района Вологодской области

Рис. 2. Распределение поселений Ленинградской области по уровню вовлечённости, 2022 г.

Источник: рассчитано авторами на основе данных ВК.

(индекс 18,10) или соседнего по району Вознесенского городского поселения (индекс 10,52). Аналогичным образом для Рахьинского городского поселения Всеволожского района (численность населения – 8,9 тыс. человек, индекс вовлечённости 2,14) будет полезен опыт госпа-бликов из группы МО2, чьи индексы вовлечённости больше 2,02 и меньше 7,02. Ими могут быть госпаблики Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (индекс 3,76) или Кемского городского поселения Республики Карелии (индекс 6,56). А администрации Светогорского городского поселения Выборгского района (численность населения – 17,5 тыс. человек, индекс вовлечённости 1,39) следует обратить внимание на госпаблик Сортавальского городского поселения Республики Карелии, чей индекс вовлечённости (3,81) попадает в середину зелёной зоны МО3 от 1,65 до 6,63.

Обсуждение и заключение

На примере муниципальных госпабликов в социальной сети ВК разработана методика оценки цифрового разрыва в сфере взаимодействия органов власти с населением посредством социальных медиа. Её новизна заключается в том, что для этих целей предлагается использовать модернизированный индекс вовлечённости, раскрываются особенности и условия его применения. Показано, что нельзя ориентироваться исключительно на числовые значения индекса без анализа публикационной активности, сроков существования группы и социально-экономического положения муниципального образования. Впервые на российских данных было оценено влияние на вовлечённость граждан в информационную повестку госпабликов социально-экономических параметров муниципалитетов и персональных характеристик их руководителей. Среди большого количества проверяемых факторов, влияющих на уровень вовлечённости, только численность населения и сроки существования госпаблика оказались статистически значимыми и для районов (округов), и для поселений. Также для районов подтверждено влияние удалённости от регионального центра и размера средней заработной платы. Снижение индекса вовлечённости со временем является объективным процессом, которому способствует высокая публикационная активность. Для его повышения необходимо обратить внимание на факторы, требующие отдельного исследования: 1) содержание и объём публикуемых сообщений; 2) перечень тем публикуемых сообщений и их комбинации; 3) время публикации.

Сравнение муниципальных индексов вовлечённости по референтным группам подтвердило, что среди поселений величина цифрового разрыва больше, чем среди районов и округов. Особенно эта проблема касается многочисленной группы поселений с населением менее 4,1 тыс. человек. Именно для этой категории поселений необходимо в первую очередь разрабатывать собственные критерии оценки эффективности работы в социальных медиа, отдельные методические рекомендации по ведению госпабликов, среди них находить и распространять лучшие практики, проводить обучение ответственных за госпаблики лиц. По мере полного охвата поселений госпабликами и накопления ими опыта эту группу целесообразно будет разделить на подгруппы для дальнейшего совершенствования работы с населением.

Предложенная методика может применяться как внутри отдельного региона, так и в масштабах всей страны. Последнее представляет наибольший практический интерес, поскольку позволяет устанавливать нормативные показатели и определять критерии оценки эффективности работы в социальных медиа на основе объективной действительности для разных групп муниципальных образований. По нашей методике администрациям муниципальных образований можно подобрать несколько похожих по социально-экономическим параметрам ориентиров, в том числе находящихся за пределами «домашнего» региона, с высокой вероятностью того, что чужой опыт для них будет применим и полезен. Практика муниципалитетов фиолетовой группы должна детально изучаться специалистами, ответственными за информационную политику. С одной стороны, необходимо высвечивать оригинальные приёмы и решения, которые в будущем должны стать стандартами, с другой стороны – выявлять и пресекать искусственные способы завышения уровня вовлечённости.

Список литературы Методика оценки цифрового разрыва на основе индекса вовлечённости «ВКонтакте»

- Дементьева К.В. (2021). Городские паблики социальной сети «ВКонтакте»: специфика привлечения аудитории, особенности подачи информации // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 73. С. 287–310. DOI: 10.17223/19986645/73/16

- Корниенко Д.С., Дериш Ф.В., Никитина Е.Ю. (2021). Половые и возрастные различия личностной направленности пользовательской активности в социальной сети «ВКонтакте» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. Т. 18. № 3. С. 631–649. DOI: 10.22363/2313-1683-2021-18-3-631-649

- Михайлова А.А., Хвалей Д.В. (2023). География мобильного интернета в приграничных регионах России // Балтийский регион. Т. 15. № 3. С. 140–166. DOI: 10.5922/2079-8555-2023-3-8

- Петров А.С., Шитова Ю.Ю. (2023). Представленность и активность городских администраций в социальных сетях: структура и тренды 2021–2022 гг. // Epomen. Global. № S34. С. 379–389.

- Прокопьев Е.А. (2023). Средняя заработная плата в Северо-Западном федеральном округе: оценка территориальных диспропорций на поселенческом уровне // Регионология. Т. 31. № 2 (123). С. 335–356. DOI: 10.15507/2413-1407.123.031.202302.335-356

- Рослякова М.В. (2023). Социальные сети как инструмент вовлечения граждан в управление (на примере официальных страниц местных администраций городов ЦФО) // Социодинамика. № 7. С. 1–18. DOI: 10.25136/2409-7144.2023.7.43708

- Рычихина Э.Н., Боровикова А.М. (2023). Эффективность связей с общественностью органов государственного управления в социальных сетях // Russian Economic Bulletin. Т. 6. № 3. С. 19–24.

- Филатова О.Г. (2020). Главы российских регионов в социальных сетях: аудит публичных коммуникаций // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. № 23. С. 6–16.

- Agostino D., Arnaboldi M. (2016). A measurement framework for assessing the contribution of social media to public engagement: An empirical analysis on Facebook. Public Management Review, 18(9), 1289–1307. DOI: 10.1080/14719037.2015.1100320

- Bhatia I., Mabillard V. (2022). How do cities use their communication channels? A study of social media adoption in two European federal states. Electronic Government, 18(2), 119–136. DOI: 10.1504/EG.2022.121970

- Bonsón E., Perea D., Bednárová M. (2019). Twitter as a tool for citizen engagement: An empirical study of the Andalusian municipalities. Government Information Quarterly, 36(3), 480–489. DOI: 10.1016/j.giq.2019.03.001

- Bonsón E., Ratkai M. (2013). A set of metrics to assess stakeholder engagement and social legitimacy on a corporate Facebook page. Online Information Review, 37(5), 787–803. DOI: 10.1108/OIR-03-2012-0054

- Bonsón E., Royo S., Ratkai M. (2017). Facebook practices in Western European municipalities: An empirical analysis of activity and citizens’ engagement. Administration & Society, 49(3), 320–347. DOI: 10.1177/0095399714544945

- Faber B., Budding T., Gradus R. (2020). Assessing social media use in Dutch municipalities: Political, institutional, and socio-economic determinants. Government Information Quarterly, 37(3), 101484. DOI: 10.1016/j.giq.2020.101484

- Gálvez-Rodríguez M., Sáez-Martín A., García-Tabuyo M., Caba-Pérez C. (2018). Exploring dialogic strategies in social media for fostering citizens’ interactions with Latin American local governments. Public Relations Review, 44(2), 265–276. DOI: 10.1016/j.pubrev.2018.03.003

- Guillamón M.-D., Ríos A.-M., Gesuele B., Metallo C. (2016). Factors influencing social media use in local governments: The case of Italy and Spain. Government Information Quarterly, 33(3), 460–471. DOI: 10.1016/j.giq.2016.06.005

- Haro-de-Rosario A., Sáez-Martín A., Caba-Pérez C. (2018). Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook? New Media & Society, 20(1), 29–49. DOI: 10.1177/1461444816645652

- Hofmann S., Beverungen D., Räckers M., Becker J. (2013). What makes local governments' online communications successful? Insights from a multi-method analysis of Facebook. Government Information Quarterly, 30(4), 387–396. DOI: 10.1016/j.giq.2013.05.013

- Karamagioli E., Staiou E.R., Gouscos D. (2022). Assessing the social media presence and activity of major Greek cities during 2014–2017: Towards Local Government 2.0? In: Research Anthology on Citizen Engagement and Activism for Social Change. DOI: 10.4018/978-1-6684-3706-3.ch015

- Kavanaugh A.L., Fox E.A., Sheetz S.D. et al. (2012). Social media use by government: From the routine to the critical. Government Information Quarterly, 29(4), 480–491. DOI: 10.1016/j.giq.2012.06.002

- Larsson A.O. (2013). Bringing it all back home? Social media practices by Swedish municipalities. European Journal of Communication, 28, 681–695. DOI: 10.1177/0267323113502277

- Levkov N. (2017). How Macedonian municipalities are using social media for public communication. Annual of The Faculty of Economics, 199–211.

- Lovari A., Parisi L. (2015). Listening to digital publics. Investigating citizens’ voices and engagement within Italian municipalities’ Facebook pages. Public Relations Review, 41(2), 205–213. DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.11.013

- Mabillard V., Zumofen R., Pasquier M. (2024). Local governments’ communication on social media platforms: refining and assessing patterns of adoption in Belgium. International Review of Administrative Sciences, 90(1), 65–81. DOI: 10.1177/00208523221133229

- Ravenda D., Valencia-Silva M.M., Argiles-Bosch J.M., García-Blandón J. (2022). The strategic usage of Facebook by local governments: A structural topic modelling analysis. Information & Management, 59(8), 103704. DOI: 10.1016/j.im.2022.103704

- Reddick C.G., Norris D.F. (2013). Social media adoption at the American grass roots: Web 2.0 or 1.5? Government Information Quarterly, 30(4), 498–507. DOI: 10.1016/j.giq.2013.05.011

- Silva P., Tavares A.F., Silva T., Lameiras M. (2019). The good, the bad and the ugly: Three faces of social media usage by local governments. Government Information Quarterly, 36(3), 469–479. DOI: 10.1016/j.giq.2019.05.006

- Stone J.A., Can S.H. (2021). Investigating factors of Twitter use among municipal governments. Journal of Computer Information Systems, 61(3), 267–274. DOI: 10.1080/08874417.2019.1628673

- Stone J.A., Flanders K.J., Hakan S. (2022). Can, Strategic communication? Measurement and evaluation of Twitter use among municipal governments. Government Information Quarterly, 39(4), 101755, DOI: 10.1016/j.giq.2022.101755

- Triantafillidou A., Lappas G., Yannas P., Kleftodimos A. (2016). Greek local E-government 2.0: Drivers and outcomes of social media adoption. Social Media and Local Governments. Public Administration and Information Technology, 15, 153–170. DOI: 10.1007/978-3-319-17722-9_9

- Trunfio M., Rossi S. (2021). Conceptualising and measuring social media engagement: A systematic literature review. Italian Journal of Marketing, 2021, 267–292. DOI: 10.1007/s43039-021-00035-8

- Zavattaro S.M., Sementelli A.J. (2014). A critical examination of social media adoption in government: Introducing omnipresence. Government Information Quarterly, 31(2), 257–264. DOI: 10.1016/j.giq.2013.10.007