Методика оценки доступности инфраструктуры образования в регионах Российской Федерации

Автор: Артемова О.В., Логачева Н.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Развитие человека, стремление к достижению достойного уровня и качества жизни актуализируют значимость социальной инфраструктуры, призванной удовлетворять потребности населения и развивать человеческий потенциал. Сегодня население формирует запрос не просто на необходимые виды социальных благ, а на такой набор услуг социальной сферы, их качество и доступность, которые может предоставить конкурентная для жизни людей территория (страна, регион). В этом контексте особое значение имеет образование, позволяющее достичь образованности всего населения страны, сформировать профессиональные компетенции, определяющие развитие экономики и социума, улучшить качество жизни людей. Это говорит о приоритетности развития инфраструктуры образования и необходимости обеспечения ее доступности для населения. Авторы сфокусировали внимание на анализе и оценке социальной инфраструктуры, предложили более широкий взгляд на исследование видов доступности социальной инфраструктуры в сфере образования, который не сводился к традиционному вопросу об объектах инфраструктуры, а включал (помимо объектной компоненты) цифровую и транспортную составляющие. Это определило цель исследования: обосновать необходимость многокритериальной оценки доступности инфраструктуры образования и предложить методику ее оценки применительно к регионам Российской Федерации. Разработанная авторами методика включала оценку: а) объектной доступности, определяющей запрос на услугу, обеспеченную объектами инфраструктуры образования на территории региона; б) цифровой доступности, показывающей возможность обучаться дистанционно с применением цифровых технологий; в) транспортной доступности как возможности добираться до объекта инфраструктуры образования, территориально отдаленного от места проживания. По предложенной методике была проведена оценка регионов Уральского и Приволжского федеральных округов по доступности инфраструктуры образования, включая определение субиндексов объектной, цифровой и транспортной составляющих доступности, а также сводного индекса доступности. Выявлено, что между регионами Уральского и Приволжского федеральных округов имеются значительные различия по доступности социальной инфраструктуры, сохраняется высокий разрыв между субъектами этих округов. Проведенное ранжирование и группировка регионов Уральского и Приволжского федеральных округов позволили определить приоритетные направления развития инфраструктуры образования с учетом дифференциации регионов с целью повышения ее доступности для населения. В статье обозначены актуальные исследовательские ниши, связанные с расширением представлений о доступности услуг социальной сферы, и выделены прикладные области применения методики оценки социальной инфраструктуры для регионального стратегирования по развитию человеческого потенциала.

Инфраструктура образования, дифференциация регионов, доступность инфраструктуры, пространственное развитие, регионы рф, качество жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147246855

IDR: 147246855 | УДК: 332.1 | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-1-27-48

Текст научной статьи Методика оценки доступности инфраструктуры образования в регионах Российской Федерации

Беспрецедентные вызовы, среди которых пандемия COVID-19, в очередной раз актуализировали вопросы, связанные с ценностью человека, улучшением условий жизнедеятельности населения и социальной направленностью в социальноэкономическом развитии. Ключевым направ- лением в связи с этим является развитие социальной инфраструктуры регионов.

Высокий уровень важности социальной инфраструктуры для человека осознавался не всегда. Изначально социальная инфраструктура воспринималась как «необходимый придаток» к производству, как то, что делает возможным удовлетворение социальных потребностей работников, создает возможность для того, чтобы взрослое (трудоспособное) население могло быть занятым в производстве (образование получено, вопросы со здоровьем решены, дети в саду и школе и пр.). В дальнейшем роль социальной инфраструктуры была пересмотрена: стало ясно, что она представляет собой «не просто объекты», а то, что способствует повышению качества жизни населения, удовлетворенности условиями проживания на конкретной территории, росту комфортности среды и привлекательности региона для населения. В рамках этих подходов социальная инфраструктура воспринималась как объекты, наличие которых важно для развития территории и человека [1–5].

Полагаем, что «социальная инфраструктура определяет уровень и качество жизни населения, поэтому стратегия развития рассматривается как один из важных факторов и имеет высокий приоритет в государственной и региональной политике» [6].

Исследователи активно изучают вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры и ее воздействием на человека и регион. Так, некоторые делают акцент на том, что социальная инфраструктура как важный элемент региональной экономики способна повысить конкурентоспособность и устойчивость регионов [7–9]. Ряд работ посвящен изучению особенностей развития инфраструктуры городских и сельских территорий [10; 11], возможностей ее финансирования [12]. Не оставлены без внимания вопросы управления социальной инфраструктурой с целью повышения качества жизни населения [13; 14].

Зарубежные авторы также подчеркивают многогранное воздействие социальной инфраструктуры как на человека, так и на регион [15–17], изучают возможности управления социальной инфраструктурой в сотрудничестве с гражданами [18].

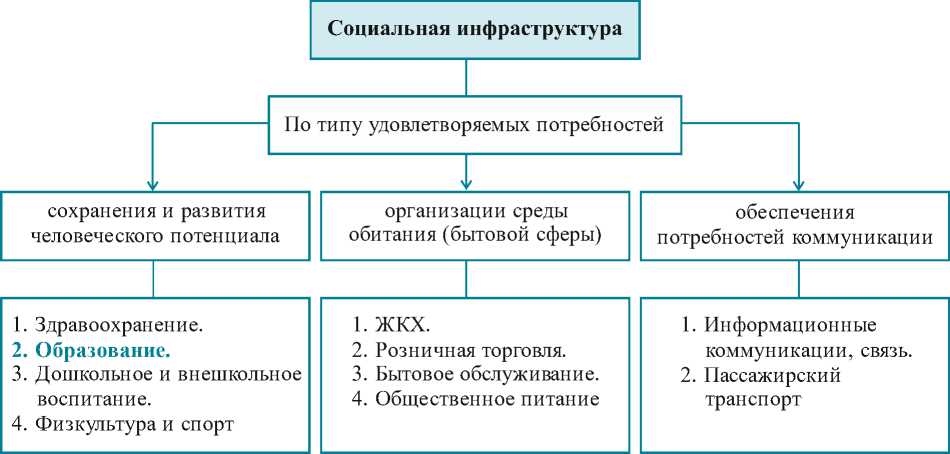

Социальная инфраструктура создает условия для удовлетворения широкого круга потребностей и является многокомпонентной по своему составу (рис. 1). Инфраструктура образования обеспечивает реализацию базовых потребностей людей, способствует развитию самого человека, а сформированные в процессе обучения компетенции – развитию экономики. В региональной экономике ее значение повышается, инфраструктура образования позволяет регионам конкурировать за население и его человеческий потенциал.

Источник: Логачева Н.М. Развитие социальной инфраструктуры регионов РФ: теоретические, методологические, прикладные аспекты: дис. … д-ра экон. наук. Челябинск, 2013. С. 44.

Рис. 1. Классификация социальной инфраструктуры по типу удовлетворяемых потребностей

Fig.1. Classification of social infrastructure by type of satisfied needs

Современная ситуация, которая сложилась не только в России, но и в мире (пандемия, длящаяся не первый год, технологическая трансформация и цифровизация производственных и социальных процессов), приводит к тому, что «взгляд» на социальную инфраструктуру, призванную удовлетворять потребности населения и развивать человеческий потенциал, меняется. С одной стороны, растет запрос населения на качество услуг и их доступность, с другой – инновационный характер развития, глубина и скорость технологических изменений предъявляют новые требования к человеку, в частности к образованию населения. При этом «человеческий потенциал соответствующего уровня не формируется без приоритетного развития социальной инфраструктуры» [19, с. 195, 199].

Значительное влияние на качество жизни оказывает образование, что актуализирует вопрос исследования инфраструктуры образования и ее доступности для населения. Развитие инфраструктуры является одним из самых дорогих направлений модернизации, поэтому возникает вопрос: «Строить ли ее на территории или есть другие способы обеспечить доступ к ней?».

Цель данного исследования состоит в обосновании необходимости многокритериальной оценки доступности инфраструктуры образования и разработке методики ее оценки применительно к регионам. Важно показать, что современная стратегия развития инфраструктуры образования должна строиться с учетом факторов, влияющих на ее доступность в регионе.

Гипотеза исследования, сформулированная авторами, звучит следующим образом: повышение в регионе уровня цифровизации и связанности территории за счет развития транспортной системы может способствовать расширению доступности инфраструктуры образования для населения.

Сейчас наблюдаются одновременно несколько процессов, касающихся инфраструктуры образования регионов:

‒ «оптимизация размещения» объектов инфраструктуры по территориям (закрываются школы в малых и отдаленных населенных пунктах, происходит укрупнение школ; образовательные организации высшего образования (далее – ВО) также подвержены объединительным процессам);

‒ внедрение цифровых, дистанционных технологий (с одной стороны, из-за активного технологического развития, с другой – из-за ограничений в доступе к учебным зданиям (объектам инфраструктуры) в связи с распространением COVID-19 и вводимыми нормами для сохранения здоровья населения).

Социальная инфраструктура в контексте пространственного развития регионов «наполняет территорию» объектами, что формирует насыщенность пространства региона объектами социальной инфраструктуры и вместе с тем задает территориальные особенности ее размещения, способствуя или препятствуя повышению комфортности проживания в регионе. Однако в современных реалиях «насыщенность объектами» не означает достижения доступности инфраструктуры, которая сейчас во многом связана с развитием и внедрением цифровых технологий, но может быть повышена в том числе за счет развития дорог и транспорта.

В сложившейся ситуации и с учетом современных тенденций социально-экономического развития становятся значимыми исследования и оценка доступности инфраструктуры образования для населения регионов РФ. С нашей точки зрения, доступность следует понимать не только как наличие объекта инфраструктуры на территории, но и как возможности региона предоставлять доступ к таким объектам другими способами, например доставляя население к объекту, расположенному на отдаленной территории, и (или) развивая цифровые технологии (рис. 2).

Социально-экономическое положение региона, задавая условия развития территории, включает факторы (инвестиции, бюджетная обеспеченность, уровень цифровизации и пр.), которые оказывают воздействие на возможности обеспечения доступности инфраструктуры образования. Повышение доступности не только позволяет удовлетворять образовательные потребности, но и способствует расширению возможностей развития человеческого потенциала, что, в свою очередь, ведет к повышению качества жизни населения региона. На следующем цикле развития население, обладающее более высокими компетенциями и человеческим потенциалом, становится позитивным фактором развития для региона проживания.

Рис. 2. Схема, отражающая авторский подход к исследованию доступности инфраструктуры образования регионов для развития человеческого потенциала

Fig. 2. The diagram displaying the author’s approach to the study of educational infrastructure accessibility in the regions for human potential development

В данном исследовании представлен авторский подход к оценке доступности социальной инфраструктуры в сфере образования, предусматривающий три критерия:

-

1) объектная доступность – характеризует запрос на услугу, обеспеченную объектами инфраструктуры образования, расположенными непосредственно на территории региона;

-

2) цифровая доступность – показывает возможность обучаться с применением цифровых технологий на территории образовательной организации и получать образовательные услуги дистанционно;

-

3) транспортная доступность – характеризует возможность беспрепятственно добраться по территории региона до объекта инфраструктуры образования, отдаленного от места проживания.

Критерии доступности могут быть расширены и дополнены в зависимости от объекта и целей исследования (например, актуальным является вопрос об инклюзивном образовании, а значит, такой критерий с подобранными для его оценки показателями может быть добавлен).

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Д ля проведения исследования использованы официальные статистические данные, ежегодно рассчитываемые Федеральной службой государственной статистики по всем регионам РФ и опубликованные в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 »0F1 , а также результаты исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), представленные в сборнике «Индикаторы образования – 2022 »1F2 . Именно данный массив информации стал той необходимой для анализа и оценки региональной инфраструктуры образования эмпирической базой.

Таблица 1. Показатели, характеризующие доступность инфраструктуры образования

Table 1. Indicators characterizing education infrastructure accessibility

|

Показатель |

Единица измерения |

|

Блок 1. Объектная доступность |

|

|

1. Охват региона общеобразовательными организациями (О шк ) |

Численность обучающихся по уровням общего образования на 10 тыс. человек населения региона |

|

2. Охват региона образовательными организациями высшего образования (О во ) |

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 тыс. человек населения региона |

|

Блок 2. Цифровая доступность |

|

|

1. Численность активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к интернету на 100 человек населения региона (Ч аа ) |

Единиц |

|

2. Обеспеченность персональными компьютерами общеобразовательных организаций (ПК шк ) |

ПК на 1000 обучающихся |

|

3. Обеспеченность персональными компьютерами образовательных организаций высшего образования (ПК во ) |

ПК на 1000 студентов |

|

Блок 3. Транспортная доступность |

|

|

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (П ад ) |

Км путей на 1000 км 2 территории |

Существует множество методик оценки социальной инфраструктуры [20–22], для оценки сферы образования применяются различные подходы. Например, А.А. Маслак, С.А. Поздняков, А.И. Попов в своем исследовании, оценивая качество образования, используют методику измерения латентных переменных на основе модели Раша [23]; Е.А. Федорова, С.О. Мусиенко, Ф.Ю. Федоров, О.Ю. Рогов осуществляют построение композитных индексов [24]. НИУ ВШЭ при построении индекса образовательной инфраструктуры российских регионов (для дошкольного, общего и среднего профессионального образования) проводил нормирование показателей и поиск интегральных индексов [25, с. 9].

Есть исследования, где для оценки доступности социальной инфраструктуры используются данные географических информационных систем, или ГИС, обеспечивающих возможность сбора и анализа пространственных и географических данных [26].

В данном исследовании при разработке методики оценки доступности инфраструктуры образования использованы:

-

‒ авторские критерии доступности инфраструктуры образования;

-

‒ отбор показателей, группировка данных, их нормирование;

-

‒ индексный метод оценки;

-

‒ ранжирование и группировка регионов;

-

‒ визуализация (карта) результатов.

Простота, доступность и сопоставимость данных позволяют использовать эту методику для других социальных сфер региона (здравоохранения, спорта, культуры).

Реализация авторской методики включает три этапа.

На первом этапе проведен отбор показателей, позволяющих провести оценку доступности инфраструктуры образования, сформированы блоки, представленные в табл. 1.

В основу анализа внутрирегиональных условий развития инфраструктуры образования положены уровни Международной стандартной классификации образования: 1–3 (общее образование), 6–7 (высшее образование с учетом обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры )3 .

На втором этапе показатели нормировались по формуле xi xi min xj = imax imin

где x j – нормированное значение i -го показателя для любого региона в определенный год; x i max , x i min – наибольшее и наименьшее значение i -го показателя среди всех регионов РФ за год соответственно.

Далее с помощью нормирования получены интегрированные оценки отдельно по каждому блоку (субиндексы) и интегральная оценка, представляющая собой сводный индекс доступности инфраструктуры образования соответствующего региона.

Интегрирование осуществлялось на третьем этапе с использованием формулы

I r = ^ x j , (2)

n где Ir – интегрированная оценка (субиндекс) региона; xj – нормированное значение i-го показателя для любого региона в определенный год; n – количество показателей, взятых для интегрирования. В процессе интегрирования показатели приняты авторами как равнозначные.

Применение методики позволило рассчитать субиндексы по выделенным типам доступности и определить сводный индекс, характеризующий доступность инфраструктуры образования в конкретном регионе, что дало возможность решать разные исследовательские задачи, разрабатывать практические рекомендации.

Авторами предложен следующий алгоритм исследования:

-

1) компаративный анализ показателей, характеризующих доступность инфраструктуры образования регионов, входящих в состав

Уральского федерального округа (далее – УрФО) и Приволжского федерального округа (далее – ПФО) для выявления степени дифференциации между регионами;

-

2) определение субиндексов объектной, цифровой и транспортной доступности, группировка регионов УрФО и ПФО отдельно по выделенным критериям доступности с целью определения регионов, имеющих более острые проблемы в сложившихся условиях;

-

3) ранжирование и группировка регионов УрФО и ПФО по критерию доступности инфраструктуры образования на основе сводного индекса, включающего элементы многокритериальной оценки. Определение приоритетных направлений развития инфраструктуры образования с целью повышения ее доступности для населения входящих в разные группы регионов.

Предложенный алгоритм позволил определить последовательность и структуру исследования.

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ

ДОСТУПНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНОВ

УРФО И ПФО

В статье показана апробация методики на примере регионов УрФО и ПФО. В табл. 2 приведены данные для анализа показателей в регионах.

Таблица 2. Показатели, характеризующие инфраструктуру образования регионов УрФО и ПФО, 2020 г.

Table 2. Indicators characterizing education infrastructure in the regions of Ural Federal District and Volga Federal District, 2020

|

Регион |

Значение показателя |

|||||

|

О шк |

О во |

Ч аа |

ПК шк |

ПК во |

П ад |

|

|

Среднее по РФ |

1156 |

277 |

23 |

158 |

267 |

64 |

|

Приволжский федеральный округ |

||||||

|

Республика Башкортостан |

1241 |

242 |

22,0 |

137 |

310 |

314 |

|

Республика Марий Эл |

1197 |

243 |

18,3 |

104 |

295 |

225 |

|

Республика Мордовия |

938 |

315 |

19,2 |

156 |

266 |

302 |

|

Республика Татарстан |

1160 |

365 |

28,0 |

224 |

258 |

454 |

|

Удмуртская Республика |

1278 |

284 |

21,1 |

117 |

272 |

248 |

|

Чувашская Республика |

1195 |

285 |

22,3 |

139 |

213 |

440 |

|

Пермский край |

1258 |

211 |

22,0 |

124 |

310 |

138 |

|

Кировская область |

1138 |

223 |

21,3 |

139 |

300 |

114 |

|

Нижегородская область |

1067 |

263 |

24,0 |

189 |

254 |

301 |

|

Оренбургская область |

1237 |

219 |

19,2 |

131 |

268 |

167 |

|

Пензенская область |

1004 |

248 |

19,9 |

189 |

200 |

291 |

Окончание табл. 2

|

Регион |

Значение показателя |

|||||

|

О шк |

О во |

Ч аа |

ПК шк |

ПК во |

П ад |

|

|

Самарская область |

1088 |

301 |

22,9 |

157 |

235 |

335 |

|

Саратовская область |

1034 |

296 |

22,5 |

119 |

265 |

171 |

|

Ульяновская область |

1014 |

289 |

21,7 |

144 |

205 |

253 |

|

Разброс значений показателя лидера и аутсайдера, раз |

1,3 |

1,7 |

1,5 |

2,2 |

1,5 |

4,0 |

|

Уральский федеральный округ |

||||||

|

Свердловская область |

1226 |

278 |

26,6 |

184 |

305 |

129,0 |

|

Курганская область |

1234 |

179 |

21,3 |

125 |

529 |

134,0 |

|

ХМАО |

1349 |

127 |

24,2 |

219 |

309 |

12,0 |

|

ЯНАО |

1413 |

7 |

24,0 |

828 |

2126 |

3,5 |

|

Тюменская область без АО |

1433 |

327 |

27,4 |

165 |

229 |

90,0 |

|

Челябинская область |

1202 |

246 |

25,5 |

126 |

326 |

241,0 |

|

Разброс значений показателя лидера и аутсайдера, раз |

1,2 |

46,7 |

1,3 |

6,6 |

7,0 |

68,9 |

Список литературы Методика оценки доступности инфраструктуры образования в регионах Российской Федерации

- Makar S., Stroev P., Fattakhov R., Morkovkin D., Pivovarova O. Modern transformations of Russian economic space and development of social infrastructure // Amazonia Investiga. 2019. Vol. 8, no. 23. P. 337-349. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/877 (дата обращения: 20.01.2022).

- Friesen M. Social Infrastructure. Municipal World, 2013. URL: https://www.academia.edu/5869597/Social_Infrastructure (дата обращения: 15.08.2021).

- Чичканов В.П., Куклин А.А., Охотников С.А., Коробков И.В. Благосостояние личности в условиях кризиса социально-экономической системы региона // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Т. 16, № 3. С. 49-58. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.3.4 EDN: YNWWTX

- Шевякин А.В. Развитие социальной инфраструктуры региона как фактор эффективного воспроизводства трудового потенциала // Теория и практика общественного развития. 2018. № 12. С. 95-98. DOI: 10.24158/tipor.2018.12.15 EDN: YQPCTZ

- Константинова Н.Н., Погорельский П.П. Теоретические и методические проблемы формирования региональной социальной инфраструктуры // Московский экономический журнал. 2018. № 5 (3). С. 290-295. Х-2018-15124. DOI: 10.24411/2413-046 EDN: YTVHID