Методика оценки конвенциональности метафорических выражений: от интуитивистских критериев к операциональным

Автор: Беликова Александра Евгеньевна, Гурин Григорий Борисович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 1 (122), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринимается попытка разработать классификацию типов метафорических выражений по степени конвенциональности. Новизна предлагаемой классификации состоит в отказе от интуитивистских критериев, в последовательном привлечении лексикографических и корпусных данных, а также в алгоритмизированной процедуре оценки метафорических выражений, базирующейся на верифицируемых признаках.

Конвенциональность метафорических выражений, методика оценки степени метафоричности, интуиция и интроспекция в лингвистике

Короткий адрес: https://sciup.org/14750074

IDR: 14750074 | УДК: 81''373.612.2+347.78.034

Текст научной статьи Методика оценки конвенциональности метафорических выражений: от интуитивистских критериев к операциональным

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Идея классификации метафор по степени сохранности исходного образа так же стара, как и само учение о метафорах. Степень сохранности сближаемых планов и устойчивости связей между ними в семантической структуре метафоры – вопрос естественный, и поэтому общим местом стало представление о том, что мертвые метафорические выражения (далее – МВ) противопоставляются окказиональным, а пространство между этими полюсами заполнено более или менее конвенционализованными МВ.

Существует несколько традиционных и современных классификаций метафор с этой точки зрения, однако интенсивные исследования пока не вылились в формальную методику оценки МВ. Нам известны лишь отдельные попытки операциональных дефиниций, которые последовательно избегают интуитивистских характеристик, таких как «ощущение образности», «способность вызывать конкретное представление или картину», но четких методик измерения степени кон-венциональности, опирающихся на объективные, проверяемые признаки и охватывающих все пространство МВ, похоже, пока не существует. Это тем более удивительно, что имеются работы, выводы в которых строятся на количественном измерении степени «интенсивности», «креативности» метафор в больших массивах текстов [1], [10].

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ МВ

Для чего нужна строгая классификация и формализованная методика? На этот вопрос можно дать как минимум три ответа.

-

1. Традиционно предполагается, что неожиданные, окказиональные сближения двух семантических планов – признак недавнего возникновения МВ, а привычность когнитивного сближения, автоматизм восприятия, незаметность – маркеры старения метафоры. Таким образом, измерение интенсивности метафор может стать ключом к анализу динамики в эволюции метафорических систем. Исследователь, располагающий методикой установления степени метафоричности, может оценивать инновации с точки зрения перспектив их закрепления в языке и прогнозировать развитие метафорических моделей и систем, что может стать ценным дополнением к каталогизирующему подходу в описании метафор.

-

2. Измерение конвенциональности МВ оказывается необходимым в прикладных исследованиях, интерпретирующих метафорику, например, как индикатор активности социально-политических процессов. Работы такого типа предполагают кодирование входящей информации с помощью весовых коэффициентов, что неизбежно вызывает вопрос о правилах приписывания количественных значений анализируемым единицам.

-

3. Формализованная методика анализа степени конвенциональности МВ, эксплицитно отказывающаяся от интуитивистских решений, оказывается единственно адекватной в случае анализа метафор тех языков, полноценным знанием которых исследователь не обладает, например в исторических, типологических и в переводо-ведческих исследованиях.

ИНТУИТИВИСТСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ:

МЕТАФОРЫ ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Интуитивно установленными в этой работе признаются признаки метафор, обнаруживаемые исследователем в ходе интроспективной оценки МВ на основе своей языковой компетенции. Признаки метафор в интуитивистских оценках кажутся исследователю самоочевидными, и он отождествляет свое восприятие метафор с оценкой неопределенного круга носителей языка.

В самых первых работах, где ставится проблема классификации метафор по степени образности, используются почти исключительно интуитивистские характеристики разных типов метафор. Так, Ш. Балли характеризует живые образные метафоры как способные «вызывать в воображении картину, дополняемую индивидуальным воображением» (здесь и далее перевод с французского и английского наш. – А. Б ., Г. Г .). Эти метафорические образы «осязаемы, конкретны, выразительны и взывают к воображению». «Ослабленные» метафоры отличаются тем, что вызывают не осязаемый образ, а только эмоциональный отклик. В выражении Le malade baisse de jour en jour ‘Больной слабеет день ото дня’ (букв. ‘Больной падает день ото дня’) «картинка, явленная моему воображению, размыта» («le tableau présenté à mon imagination est trouble»), но в нем есть «некий эмоциональный остаток, спасающий образ и мешающий ему превратиться в абстракцию». Метафоры абстрактные не вызывают «ни образа, ни переживания образа»1. Сам Ш. Балли, похоже, прекрасно осознавал зыбкость критериев различения, которые апеллируют к языковому сознанию носителя, говоря, что «индивидуальное ощущение играет большую роль в оценке этих фигур», «это ощущение отличается в разных случаях и у разных индивидов; оно может быть очень напряженным или едва заметным» [5; 193–195], однако это не побудило его к выработке критериев разграничения типов метафор, которые не ссылались бы на сознание носителя как на самоочевидную проверяемую реальность.

Ш. Балли заложил традицию оценки метафор в интуитивистских терминах. В большинстве метафорологических работ существование разных типов метафор принималось как данность, не нуждающаяся в детальном рассмотрении. Термины из этой сферы (метафора мертвая, языковая, этимологическая, историческая, стандартная, конвенциональная, узуальная, свежая, инновационная, авторская, окказиональная; dead, frozen, entrenched, naturalized, established, novel, innovative, nonce и т. д.) использовались как сами собой разумеющиеся и не нуждающиеся в операциональном толковании. Потребовалось немало исследовательских усилий для осознания ограниченности этого подхода и для формулирования некоторых эмпирических критериев разграничения разных типов метафор. Однако и в современных работах интуитивистские опреде- ления используются неожиданно широко: например, в обобщающей работе А. Круза [8], вообще-то широко использующей возможности формального разграничения разных классов единиц, разница между «натурализованными» (naturalized) и «укоренившимися» (established) метафорами подается как самоочевидная интроспективная данность: первые «настолько утвердились и так глубоко вошли в язык, что говорящие не чувствуют [no longer feel], что они представляют собой фигуры речи»; вторые же «входят в ментальный лексикон в виде отдельных единиц, но тем не менее чувствуется [felt to be], что это фигуры речи» [8; 197] (курсив наш. – А. Б., Г. Г.).

Имеются случаи, когда исследователь, нуждающийся в измерении степени конвенциональ-ности МВ, использует в качестве инструмента определения степени узуальности / окказиональности не систему каких-то верифицируемых признаков, а компетенцию носителя. Таков подход К. Де Ландтсхеер, реализованный, в частности, в статьях [10], [22]. Исследователь в своем обстоятельном анализе парламентского дискурса опирается на вычисление коэффициента метафоричности, переменная интенсивности в котором ранжируется с помощью весовых коэффициентов, причем присвоение конкретного значения МВ производилось носителями языка на основе их субъективных оценок «странности или необычности метафорического выражения в контексте» и «силы отсылки к буквальному значению», введенных в работе [15; 18].

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ МВ

При обсуждении критериев разграничения типов МВ по степени конвенциональности мы исходили из нескольких эвристических принципов:

-

1. Принцип верифицируемости . Важно, чтобы все процедуры, применяемые для определения места конкретного МВ в классификационной схеме, были прозрачными, проверяемыми и, что самое главное, в незначительной степени опирались на компетенцию носителя языка. Этот принцип позволяет свести к минимуму искажающее воздействие индивидуальной интроспекции.

-

2. Принцип теоретической нейтральности . По нашему мнению, разные теории метафор – от архаичной теории замещения до теории концептуальной метафоры и когнитивного блен-динга – отчетливо противостоят друг другу на уровне теоретических утверждений, но гораздо более согласованы на уровне эмпирического анализа. Если взять за основу конкретные приемы оценки метафор, предлагаемые разными теориями, то компромисс в части построения классификаций будет вполне достижимым. Полная теоретическая нейтральность вряд ли может считаться реалистичной целью, но уровень конфликтности

-

3. Принцип полноты . Многие известные классификации степени конвенциональности метафор ограничивают количество выделяемых классов тремя-четырьмя, причем разные классификации фокусируются на разных зонах шкалы конвенциональности (например, на отрезке языковых и узуальных метафор), рассматривая оставшуюся часть уже без деталей. Предлагаемая классификация, учитывая ее компромиссный и обобщающий характер, стремится к выделению максимального числа таксонов. Для воплощения этого принципа процесс оценки МВ сводится к алгоритмизированной процедуре.

теорий может быть снижен, если последовательно учитывать приемы анализа МВ, предлагаемые разными теориями.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТЕПЕНИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ МВ

В метафорологии последнего времени наметилась тенденция к разработке простых и прозрачных процедур описания метафор. Так, появились работы, нацеленные на выработку строгих критериев поиска и идентификации слов и выражений, использованных метафорически в текстах разных речевых регистров и жанров [8], [20]. В ряде исследований [11], [13], наряду с интуитивистскими признаками метафор, обсуждается и целый ряд объективно проверяемых критериев оценки метафор, опора на которые позволяет строить более надежные классификации, независимые от индивидуальной исследовательской интуиции. Стимулом для этих попыток стала возможность использования в лингвистических исследованиях корпусных ресурсов. Корпусной поворот в лингвистике активизировал попытки описать формальные проявления такого семантического феномена, как метафора, чтобы найти инструменты автоматического извлечения метафор из больших массивов текстов (см. в первую очередь [7]). Ниже предлагается список критериев и эвристических приемов идентификации, предлагаемых исследователями для разграничения разных типов МВ. В качестве иллюстраций использованы примеры из Национального корпуса русского языка (НКРЯ), однотомных толковых словарей русского языка (СОШ, БТС)2, отдельные примеры креативных метафор извлечены из публицистических статей, опубликованных в Интернете.

-

1. Наличие или отсутствие словарной фиксации как исходного, так и метафорического выражения в толковом словаре [1]. Словарь в этом случае выступает в качестве формализованного и идеализированного аналога семантической памяти среднего носителя. Этот критерий, во-первых, позволяет разграничивать инновационные, окказиональные, свежие, редкие метафоры, с одной стороны, и метафоры узуальные, уже ставшие фактами словаря, с другой. Во-вторых,

-

2. Возможность / невозможность замены метафорической единицы в контексте на неметафорический синоним. Этот способ проверки метафор – следствие «теории замещения», восходящей к Аристотелю и рассматривающей метафору как вторичный инструмент номинации. Невозможность естественного деметафоризиру-ющего перифразирования является признаком стертой или мертвой метафоры [6]: ср. носик чайника, компьютерная мышка, ножка стула, глухой (звук), часы идут, идут экзамены vs продать своих друзей ^ предать своих друзей, дикая выходка ^ нелепая, странная выходка, острый ум ^ проницательный ум, острая боль ^ резкая боль . Этот признак позволяет проводить границу между номинативными метафорами и фигуративными, являющимися добавочными средствами обозначения. Свойство служить средством «дополнительного наименования» (additional naming) входит в число главных эвристических критериев идентификации фигуративных выражений в работе [12; 18–20]. К сожалению, приходится признать, что практическое применение этого критерия затруднено. Нередко при принципиальной возможности перифразы она оказывается неоднословной ( глухая стена = стена без окон и дверей ) и менее частотной ( идет снег (469 вхождений в НКРЯ) vs падает снег (355 вхождений).

-

3. Возможность или невозможность реализации метафорического значения в минимальном контексте, вне речевого окружения, содержащего лексические приметы области цели [8; 72], [11; 42–43]. Например, лексема жажда 2 ‘сильное, страстное желание чего-н.’ может реализовать это значение только при лексической и конструктивной поддержке – исключительно в составе генитивных конструкций или конструкций с зависимым инфинитивом типа жажда славы, жажда знаний , жажда учиться , а при употреблении лексемы в минимальном контексте типа

У него жажда в нормальном случае метафорическое значение не актуализируется, и лексема интерпретируется только как ‘он хочет пить’. Лексема чистка , напротив, не нуждается в такой контекстуальной поддержке и может реализовать метафорическое значение как в разъясняющем контексте, насыщенном приметами области цели (идеологическая чистка, чистка рядов партии ), так и вне его. Так, фраза У нас опять была чистка может быть интерпретирована и как ‘у нас была уборка’, и как ‘у нас было изгнание неугодных’. Проверка МВ по этому признаку существенно облегчается в случае использования корпуса, что убедительно показано в [11; 42–44]: ср. Военные <.. .> проводили чистки в университетах, жгли книги [Поляковский О. Неподсуден // Вокруг света. 2003]; Никакой чистки [в самарской организации] мы не проводили [Немцов Б. Кремль и есть правительство // Газета. 2003].

-

4. Метафоры, не зафиксированные словарями, естественно искать в корпусе. Обнаружение в корпусе аналогичных примеров при отсутствии словарной фиксации можно интерпретировать по-разному. Если эти примеры более или менее распределены по времени, то они могут говорить о разовых, единичных попытках использования МВ, предпринимаемых отдельными авторами, и тогда отсутствие словарной фиксации есть знак речевой, а не языковой природы метафоры, следствие ее малой частоты. Речь в этом случае идет о редкой метафоре.

-

5. Если анализируемое МВ не зафиксировано ни в словаре, ни в корпусе, можно, помимо признания его окказиональности, проверить его на соответствие концептуальным метафорам, определяющим строй того или иного языка. Такого рода разграничение предложено в работе [14; 31–32]. МВ, при всей его лексической или конструктивной уникальности, может вполне укладываться в систему концептуального кросс-доменного сближения, поддержанного множеством других МВ (примеры 3–4), а может быть концептуально уникальным и манифестировать экспериментальное, индивидуально-авторское совмещение двух областей опыта, не имеющее конвенциональных аналогов (пример 5).

отсутствие словарной фиксации исходного значения может быть интерпретировано как индикатор терминальной стадии жизни МВ в языке, его перехода в область этимологических метафор. В качестве разных типов фиксации можно рассматривать: 1) полноценное отражение значения в словарной статье в качестве единицы в нумерованном списке значений, например: СЕТЬ 1. Приспособление, изделие из закрепленных на равных промежутках перекрещивающихся нитей, веревок, проволоки; 2. Система коммуникаций, расположенных на каком-нибудь пространстве (СОШ); 2) словарную фиксацию метафорического значения в статусе употребления (в российской лексикографической традиции употребление дается после двойного слэша); 3) наличие в словарной статье иллюстрации к метафорическому значению при отсутствии эксплицитного толкования: Враг не дремлет (СОШ) (= начеку, в состоянии готовности).

Обязательное наличие в контексте лексических примет области цели для реализации метафорического значения говорит о меньшей степени конвенциональности МВ по сравнению с контекстуально независимыми МВ.

Пример 1. Глагол дремать в выражениях вулкан дремлет , дремлющий вулкан имеет значение ‘бездействовать, находиться в состоянии покоя’, которое не фиксируется в однотомных толковых словарях, в отличие от лексикографированного значения глагола спать , однако в НКРЯ обнаруживается не менее десятка примеров реализации этого значения в текстах XlX-XXI веков: [ С ] ама природа <.. .> пробуждает дымный гнев... давно дремавшего мирно вулкана [Сологуб Ф. Королева Ортруда (1909)]; Нужен мониторинг - постоянное отслеживание тихих сигналов дремлющего вулкана [Виталий Г. Вулкан по имени Эльбрус // Труд-7. 2007].

Кроме того, концентрация нелексикографи-рованных примеров метафор в хронологически недавних контекстах свидетельствует об интенсивном вхождении в язык нового метафорического значения, и его словарная фиксация – дело времени (пример 2). В этом случае можно говорить о свежей метафоре.

Пример 2. Выражение (ломать) через колено в метафорическом значении ‘решительно, ради- кально менять, возможно с разрушительными для объекта последствиями’ не отражено в БТС и СОШ, однако в основном и газетном подкорпусах НКРЯ зафиксировано не менее 16 и 30 вхождений соответственно, причем практически все они относятся к 1990–2000 годам (только один пример датирован 1930 годом): [Поправки] в очередной раз через колено переломают нефтянку [Хайруллин М. Новый бензиновый беспредел // Московский комсомолец. 2003]; Если местные власти попытаются решить проблему «через колено», нашумевшие бутовские баталии могут показаться цветочками [Фетисов Д. Реконструкция без конфликтов // Труд-7. 2007]. Интересно, что буквальное значение выражения актуализируется в пять раз реже, чем метафорическое. Налицо активная свежая телесная метафора с востребованным значением.

Пример 3. В одной статье Л. Радзиховского используется не зафиксированное в словарях и не отраженное в НКРЯ выражение рыночные колесики: Без [организаторских талантов] «труд мужика или ученого» не сцепляется с рыночными колесиками, сложная система не складывается! [Российская газета. 2010]. Это МВ реализует вполне стандартную для русского языка концептуальную механистическую метафору ЭКОНОМИКА – ЭТО МЕХАНИЗМ / ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ср. узуальные рыночные механизмы , локомотив экономики , двигатель экономики , тормоз экономического развития , экономические рычаги и т. д.). Здесь можно говорить, пользуясь терминами фреймовой семантики, об индивидуальном заполнении слота в стандартном сближении фреймов, а сам тип МВ можно назвать инновационным .

Пример 4. МВ, приведенные ниже, эксплуатируют целую совокупность близких концептуальных метафор СТРАНА / НАРОД – ЭТО ЛОШАДЬ (ДОМАШНИЙ СКОТ), глубоко укорененных в языке и родственных традиционному библейскому образу народа как стада: Хотелось [Горбачеву] ввести Россию в цивилизованное стойло, да больно брыкастая она [Яковлев А. Омут памяти. (2001)]. Династия Романовых <.. .> загнала свой народ в стойло крепостничества [Долуцкий И. Дурная болезнь // Век XX и мир. 1992]; [П]ришествие в клуб ЕС <...> застоявшихся в советском стойле новобранцев из Восточной Европы размыло влияние Франции в Евросоюзе [Сантехник остался за дверью // РИА Новости. 2005]. Ср. стандартные обуздать народ, держать народ в узде и несколько менее стандартный хомут крепостничества.

Пример 5. В предложении Откуда серый туман скуки и падение драйва, разрушение ноосферы, слоя «интеллектуального озона» над страной? [Л. Радзиховский // Российская газета. 2010] используется индивидуально-авторское МВ разрушение слоя интеллектуального озона , не соответствующее никакой готовой концептуальной метафоре ^ОБРАЗОВАННЫЕ СЛОИ ОБЩЕСТВА - ЭТО ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ). Эта креативная метафора находится на высшей ступени неконвенциональности, реализуя индивидуальную, непрогнозируемую проекцию из области научных представлений об устройстве мира в область социальной реальности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ МВ

ПО СТЕПЕНИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ

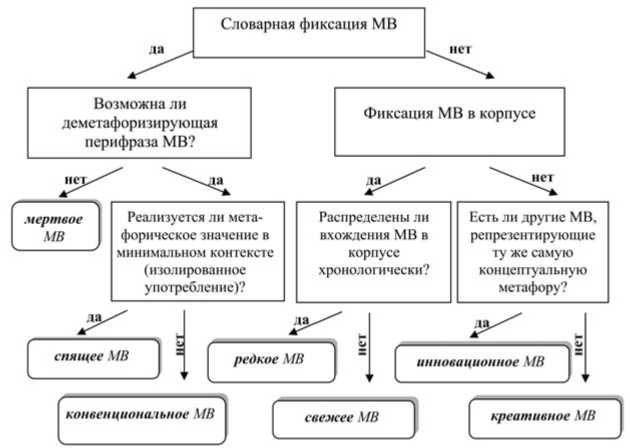

На основе этих признаков можно построить классификацию типов метафор по степени кон-венциональности, отражающую шкалу постепенных переходов от наиболее старых, стертых метафор до метафор креативных.

-

а) Этимологическая метафора. В толковых словарях фиксируется только вторичное значение таких МВ. Например, лексема иго в современных русских словарях толкуется только как ‘владычество, господство, связанное с угнетением’ (БТС), ‘угнетающая, порабощающая сила’ (СОШ), однако в истории языка это слово развивает вышеупомянутые современные значения на основе утраченного ‘ярмо, хомут’.

-

б) Мертвая метафора. Словари фиксируют как первичное, так и вторичное, метафорическое значения слова, при этом метафорическое значение выступает в качестве главного средства номинации определенных объектов, свойств, действий, состояний и не может быть оформлено другими (неметафорическими) лексемами: альпинистские кошки , часы идут , высокий голос, низкое давление. В интуитивистских терминах такие метафоры часто называются безобразными .

-

в) Спящая метафора. Толковые словари так же, как и в предыдущем случае, фиксируют как первичное, так и метафорическое значения слова, однако переносное значение слова не является единственным средством номинации и может быть естественным образом заменено на неметафорическое: идет снег ^ падает снег , продать своих друзей ^ предать своих друзей. Дифференциальным признаком этого типа является высокая степень независимости метафорическо-

го значения от лексического и конструктивного окружения. Метафора может быть успешно реализована в контексте, не насыщенном лексическими элементами области цели. Так, в контексте [П]родать друга , обмануть, обокрасть, налгать - это обыкновенно между мексиканцами [Ф. П. Врангель. Дневник путешествия. 1836] выражение продать друга интерпретируется как ‘предать’. См. также пример чистка выше.

-

г) Конвенциональная метафора. От спящей метафоры этот тип отличается лексико-синтаксическими связями МВ с элементами контекста, однозначно указывающими на область цели. Вне такого контекста реализация метафорического значения затруднена. Так, лексема поток может реализовать метафорическое значение ‘движущаяся масса чего-н., кого-н.’ только в контексте зависимых имен, находящихся в лексическом контрасте с исходным значением слова: людской поток, поток мыслей, поток слов, поток света .

Ниже описываются разновидности нелекси-кографированных метафор.

-

д) Редкая (речевая) метафора. В этот класс входят МВ, неоднократно, хотя и нечасто фиксируемые в корпусе. Это неуникальные, распределенные и хронологически, и жанрово МВ. Как правило, они представляют собой прогнозируемое развитие уже имеющихся в языке концептуальных метафор.

Пример 6: Лексема инфляция иногда используется в неэкономическом, немонетарном метафорическом значении ‘обесценивание, разрушение ценности или значения чего-н.’, которое лишено лексикографической фиксации. В НКРЯ, однако, обнаруживается немало примеров реализации этого значения, реализующегося обычно в составе генитивной конструкции: инфляция понятия, инфляция слова, инфляция доверия, инфляция искусства, инфляция ценностей . Это значение слова инфляция вполне укладывается в распространенную концептуальную метафору ЗНАЧЕНИЯ / ЦЕННОСТИ / ПРОДУКТЫ МЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (убеждения, мысли, идеи и т. п.) - ЭТО ОБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ЦЕНУ: ср. его слову грош цена, он дорого заплатил за свои убеждения, ценная мысль, дешевая риторика, торговать убеждениями .

-

е) Свежая метафора. МВ этого типа, разделяя с речевыми метафорами такой признак, как неоднократная корпусная фиксация, отличаются от последних тем, что характеризуют последний этап существования языка и постепенно наращивают частотность. Они могут войти в язык и попасть в словарь, однако для этого должно накопиться репрезентативное количество их употреблений (ср. пример л омать через колено выше). Свежие МВ могут как соответствовать уже манифестированным в языке концептуальным метафорам, так и устанавливать новое

концептуальное соответствие между доменами, увеличивая спектр кросс-доменных сближений (пример 7).

Пример 7. Примерно на рубеже 1980-90-х годов в публицистических и художественных текстах стали появляться лексические манифестации новой концептуальной органистической метафоры ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО - ЭТО ГРИБНИЦА, которая порождает образ структурированной человеческой группы, обладающей отсутствием централизованной структуры и свойствами способности к самовоспроизведению, естественности, тенденции к самоорганизации, невидимости. Когда-то у нас в стране была подлинная грибница интеллигентных людей . Эта грибница плодила <..> настоящих, благородных людей, для которых важнее всего был голос их совести. Эту грибницу и уничтожили в несколько туров [Дудинцев В. Цвет наших одежд // Литературная газета. 1988]; В его рассказах автор не отличается от героев, потому что все люди для Довлатова были из одной грибницы [Генис А. Довлатов и окрестности. 1998]; Нельзя до поры тормошить разросшуюся в российской элите ельцинскую «грибницу» [Раз - наперсток // Санкт-Петербургские ведомости. 2003]. МВ с лексемой грибница в значении ‘общество, социальная структура’ стабильно, хотя и нечасто используются на протяжении 30 лет.

-

ж) Инновационная метафора. Это лексически уникальные, крайне редкие в корпусе, но концептуально предсказуемые метафоры, представляющие собой результат окказионального заполнения целевого слота при общей когнитивной поддержке системы, при наличии манифестированных в узусе фактов сближения доменных областей.

Пример 8. В русском языке одна из стандартных метафорических концептуализаций состояния СНА - это ВМЕСТИЛИЩЕ, ЗАПОЛНЕННОЕ ЖИДКОСТЬЮ: ср. глубокий сон, поверхностный сон, погрузиться в сон, сон улетучился . Эта концептуальная метафора имеет лексические лакуны, которые легко заполняются в индивидуальном дискурсе: Я чуть вынырнул из сна [Попов В. Будни гарема. 1994]; Тихо стекает с тела сон [Толстая Т. Ночь. 1983].

-

з) Креативная метафора. МВ этого типа уникальны и концептуально, и лексически: они возникают в результате не имеющего аналогов сближения доменных областей (фреймов), не поддержанного стоящей за языком концептуальной системой. Естественная среда их бытования -язык художественной литературы (например, метафора *СОН - ЭТО ПТИЦА), хотя креативные МВ могут встретиться также в публицистических и научных текстах (ср. слой интеллектуального озона ).

Пример 9. В предложении Из полусырого бульона ельцинского времени почти уже сварился авторитарно-олигархический супчик [Прибы-ловский В. Неприкосновенный запас. 2004. № 38] в оригинальных выражениях манифестируется слабо укорененное в русском политическом дискурсе концептуальное сближение ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - ЭТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ, единичные реализации которого встречаются в общественно-политической речи ( кремлевские повара, политический рецепт ).

Применение этой классификации можно представить в виде цепочек стандартных аналитических процедур (см. рисунок).

Доминирование в метафорологических исследованиях интуитивистских критериев разграни-

Алгоритм оценки метафорических выражений по степени креативности / конвенциональности

чения степени конвенциональности МВ отчасти связано с изолированностью тех областей знания, в которых метафоры рассматриваются с этой точки зрения, – языкознания, переводоведения, политологии. До недавнего времени было удручающе мало работ, нацеленных на взаимообогащающее комбинирование методик, разработанных в рамках этих наук. В нашей работе делается попытка хотя бы частично восполнить это упущение.

Работа выполнена в рамках совместного пере-водоведческого проекта факультета иностранных языков и переводоведения Университета Восточной Финляндии и факультета прибалтийско-финской филологии и культуры ПетрГУ «Venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi. Kääntäminen moni-kulttuurisessa yhteisössä», который реализуется при финансовой поддержке Академии Финляндии и РГНФ.

Список литературы Методика оценки конвенциональности метафорических выражений: от интуитивистских критериев к операциональным

- Баранов А. Н. Политическая метафорика политического текста: возможности лингвистического мониторинга//Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm

- Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ruscorpora.ru (НКРЯ)

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь современного русского языка. 4-е изд., доп. М.: ООО «А ТЕМП», 2007. 944 с. (СОШ)

- Современный толковый словарь русского языка/Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2008. 960 с. (БТС)

- Bally Ch. Traité de stylistique française. Geneve: Georg, 1951 (1909). 264 p.

- Black M. Models and metaphors: studies in language and philosophy. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1962. 276 p.

- Stefano witsch A., Gries S. Th. (eds.). Corpus-based approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. 319 p.

- Cruse A. D. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2004. 441 р.

- Dagut M. B. Can «metaphor» be translated?//Babel: International Journal of Translation. 1976. 22 (1). P. 21-33.

- De Landtsheer Ch. The political rhetoric of a United Europe//O. Feldman, Ch. De Landtsheer (eds.). Politically speaking: a worldwide examination of language used in the public sphere. N. Y, 1998. Р. 129-146.

- Deignan A. Metaphor and Corpus Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 2005. 236 c.

- Dobrovol’skij D., Piirainen E. Figurative Language: Cross-Cultural and Cross-linguistic Perspectives. Amsterdam: Elsevier, 2005. 419 p.

- Goatly A. The Language of Metaphor. London; N. Y: Routledge, 1997. 360 p.

- Kövecses Z. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002. 285 p.

- Mooij J. J. A. A Study of Metaphor: On the Nature of Metaphorical Expressions with Special Reference to Their Reference. Amsterdam North Holland, 1976. 196 p.

- Newmark P ATextbook of Translation. N. Y: Prentice Hall, 1988. 292 p.

- Pisarska A. Creativity of Translators: the translation of metaphorical expressions in non-literary texts. Poznan: Univ. im. Adama Mickiewicza, 1989. 139 p.

- Pragglejaz Group. MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse//Metaphor and Symbol. 2007. 22 (1). Р 1-39.

- Radman Z. Difficulties with diagnosing the death of a metaphor//Metaphor and Symbol. 1997. 12 (2). P 149-157.

- Steen G. J., Dorst A. G., Herrman J. B., Kaal A. A., Krennmay r T., Pasma T. A Method for Linguistic Metaphor Identification. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 238 p.

- Van den Broeck R. The limits of translatability exemplified by metaphor translation//Poetics Today. 1981. 2:4. P. 73-87.

- Vertessen D., De Landtsheer C. Metaphorical election style? Patterns of symbolic language use in Belgian politics [Electronic resource]. Access mode: http://eis.bris.ac.uk/~potfc/Granada/Papers/Vertessen.pdf