Методика определения фактического удельного коэффициента теплоотдачи ограждающих конструкций

Автор: Дамдинов Ц.Д., Ильина О.Ц., Очиров Г.Э.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (30), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос повышения точности определения приведенного сопротивления тепло- передаче термически неоднородных ограждающих конструкций в натурных условиях

Температура, ограждающие конструкции, теплозащита, степень черноты, теплоотдача, термическое сопротивление

Короткий адрес: https://sciup.org/142142216

IDR: 142142216 | УДК: 693.343

Текст научной статьи Методика определения фактического удельного коэффициента теплоотдачи ограждающих конструкций

Ограждающие конструкции стен в большинстве случаях в связи с необходимостью соблюдения современных требований к теплозащитным качествам и, как следствие, необходимостью обязательного утепления их эффективными теплоизоляционными материалами представляют собой слоистую конструкцию. Наличие непрочного теплоизоляционного слоя предполагает устройство в конструкции элементов, соединяющих между собой наружные несущие слои, как правило, выполненные из плотных материалов. Исследование общепринятыми методами теплозащитных свойств таких ограждающих конструкций сложнее по сравнению с однослойными из-за их высокой теплотехнической неоднородности.

Анализ методов определения теплозащитных качеств термически неоднородных строительных конструкций показал, что все нюансы теплопередачи через такие конструкции наиболее полно могут учесть экспериментальные методы, основанные на изучении температурных полей после создания стационарного температурного режима. Экспериментальные методы, предназначенные для исследования теплотехнических параметров ограждающих конструкций в натуральную величину, позволяют выявить влияние на уровень теплозащитных качеств конструкции в целом таких трудно контролируемых параметров, как размеры теплопроводных включений, толщины конструктивных слоев и т.д. Данные методы основаны на определении средневзвешенных температур поверхности исследуемой конструкции, которые являются индикаторами, показывающими влияние внутренних и наружных факторов, в том числе невидимых дефектов тепловой изоляции внутри конструкции, а также позволяющими учитывать фактические влажностные характеристики отдельных слоев.

Строительными нормами [1] предусмотрена методика определения приведенного термического сопротивления конструкции по формуле

τ ср - τ ср вн

g пр

где τвср и τнср – средние температуры внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции, оС; gпр = aв (tв -τвср) = aн (τнср - tн)– приведенный тепловой поток, Вт/м2; tв и tн – температуры внут- реннего и наружного воздуха, оС; ав и ан - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности, соответственно равные 8,7 и 23 Вт/(моС).

В инженерной практике для определения термического сопротивления ограждающих конструкций коэффициенты теплоотдачи принято считать постоянными величинами [2]. Основным недостатком этого метода является низкая точность расчетов, обусловленная использованием в расчетах значений коэффициентов теплоотдачи а в и а н как постоянных зафиксированных величин, тогда как они являются зависимой функцией многих параметров.

Для повышения точности определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций необходимо установить истинное значение коэффициента теплоотдачи всей поверхности исследуемой конструкции.

Коэффициент теплоотдачи любой нагретой или охлажденной поверхности, прежде всего, зависит от многих факторов, таких как температура прилежащего воздуха, степень черноты, шероховатость, вынужденное движение воздуха (ветра), солнечная радиация и т.д. Поэтому зависимость коэффициента теплоотдачи от факторов, влияющих на него, имеет сложный вид. Однако, используя ряд допущений, можно упростить эту зависимость и свести к минимуму число факторов, влияющих на него. Рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, в инженерной практике для исследований теплозащитных свойств ограждающих конструкций в натурных условиях можно исключить влияние солнечной радиации и воздействия ветра. Такое возможно при исследовании температурных полей на внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Во-вторых, можно допустить, что некоторые факторы имеют постоянную величину в пространст -ве и во времени. Такое допущение можно сделать в отношении относительной излучательной способности, т.е. степени черноты внутренней поверхности стен. На практике ограждающие конструкции с постоянной и равномерной степенью черноты по всей поверхности встречаются часто, например, стены, окрашенные в один цвет или покрытые обоями. Ввиду того, что диапазон допустимых температур внутреннего воздуха небольшой, степень черноты известных строительных материалов, используемых для внутренней отделки, в интервала температур внутреннего воздуха помещений без особых погрешностей можно принять как постоянную величину. В случае, когда участки поверхности стен имеют разную степень черноты, исследования можно провести по отдельным участкам, так как современная тепловизионная техника позволяет это сделать.

В-третьих, температура внутреннего воздуха многих помещений за исключением зданий с большими избыточными тепловыделениями, с большой высотой, с отоплением приточным воздухом и других считается постоянной [3]. Равномерность температуры внутреннего воздуха обеспечивается циркуляцией воздуха, вызванной конвективным движением воздуха, вентиляцией, фильтрацией воздуха через ограждения и стыки, движением людей и механизмов и т.д.

В-четвертых, исключив из программы исследований ограждающие конструкции с неровностями в виде ребер или выступов, можно считать поверхности ограждений гладкими.

И последнее, при натурных теплофизических исследованиях за расчетную температуру наружного воздуха можно принимать среднюю температуру за сутки, т.е. можно считать, что теплопередача через стены происходит при стабильном перепаде температур воздуха на его противоположных поверхностях.

После вышеперечисленных упрощений и допущений решение задачи определения приведенного коэффициента теплоотдачи ап вр производится при следующих начальных и граничных условиях: температура внутреннего воздуха te = Const , степень черноты в в = Const , отсутствует вынужденное движение воздуха, т.е. скорость движения воздуха равна v e03 = 0 м/с, отсутствует солнечная радиация, температура внутренней поверхности ограждения в момент исследования f T B03 (х,у) = Const . Ставится задача определить приведенный коэффициент теплоотдачи поверхности a в пр при стационарном перепаде температур te - tH = Const .

Прежде чем приступить к рассмотрению задачи теплообмена термически неоднородной конструкции, коротко остановимся на основных положениях теории теплообмена вертикальной, равномерно нагретой или охлажденной стенки в условиях естественной конвекции.

Любая поверхность, имеющая температуру т , участвует в теплообмене с прилежащим воздухом температурой t путем конвекции и с окружающими предметами путем излучения.

В условиях свободного теплообмена у вертикальной стенки при наличии разницы температур возникает архимедова сила, двигающая нагретый воздух вверх или вниз вдоль поверхности, которая вызывает теплообмен между поверхностью и воздухом. На начальной стадии движения воздуха теплообмен происходит при ламинарном течении пристенного пограничного слоя воздуха, который по мере увеличения скорости движения воздуха постепенно переходит в турбулентное движение. Теплообмен в этих зонах происходит по-разному. В зоне ламинарного движения воздуха средний коэффициент теплоотдачи несколько ниже, чем в турбулентной зоне. Коэффициент теплоотдачи в турбулентной зоне постоянен и не зависит от геометрических параметров ограждения.

В условиях естественного теплообмена в ограниченном объеме помещения, когда свободный теплообмен происходит только естественными силами, характер конвективного теплообмена имеет несколько иной вид, чем в свободном теплообмене [4]. Отличие заключается в наличии, кроме зон с ламинарным и турбулентным теплообменом, зоны торможения, где коэффициент теплоотдачи уменьшается из-за снижения скорости конвективного течения воздуха. Такая картина теплообмена на поверхности стены в помещении может наблюдаться в идеальных условиях. В реальных условиях в результате влияния тех же факторов, которые выравнивают температуру воздуха в помещении , зоны ламинарного движения пограничного слоя и зона торможения нарушаются, и на этих участках теплообмен происходит при турбулентном движении воздуха. Таким образом, можно предположить, что практически вся поверхность находится в области турбулентного теплообмена.

Коэффициент турбулентной теплоотдачи поверхности, который установлен обобщением результатов многочисленных экспериментов [5], определяется по эмпирической формуле

ак = 1,66 • 31 te — т . (1) в. К ? у в в v /

Из выражения (1) видно, что коэффициент конвективной теплоотдачи при турбулентном теплообмене является автомодельным, т.е. не зависит от геометрии поверхности, и является функцией только перепада температур. Численный коэффициент в формуле (1) определен при температуре внутреннего воздуха 1в=20 ° С. При изменении 1вна ± 10 о С значение численного коэффициента изменяется приблизительно на ± 1%. Таким незначительным изменением при инженерных расчетах можно пренебречь, приняв его за постоянную величину.

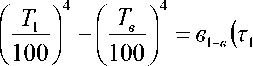

Из теории лучистого теплообмена [4] известно, что количество переданного тепла Q1 - 2 от серой поверхности F 1 к серой поверхности F 2 при монохроматическом излучении определяется по формуле

Q 1 - 2 8 пр .1 - 2 • С О • ф 1 — 2 • F 1

—

где 8 пр 1 — 2 - приведенный относительный коэффициент излучения;

С о - коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,77 Вт/м2К4;

ф 1 — 2 - коэффициент облученности поверхности F 2 от F 1 ;

F 1 - площадь первой поверхности, м2;

T 1 и T2 - температуры поверхности F 1 и F 2, о К.

Если рассмотрим теплообмен участка внутренней поверхности ограждающей конструкции F1 с поверхностью Fj, с температурой T,, находящимися внутри помещения, то теплообмен F1 со всеми поверхностями представляет собой как бы излучающую полусферу. Тогда количество тепла, пере- данного поверхностью F1 ко всем

поверхностям ^ F j , будет определено по формуле

Qh=TA«.,.W Со • ф,—,. F

—

Г т. Л4

Приведенный относительный коэффициент излучения при теплообмене F 1 c Z F j равен _ 1

« пр1 - 1 = 1/ « 1 + F / Z F j "( 1/ « ! " 1 ) .

Так как F << Fj , то F1/ £ F'(1/«,- 1Ь 0, тогда

« прА - j = « 1 .

Исходя из свойства замкнутости лучистых потоков, сумма коэффициентов облученности с поверхности F 1 в сторону всех окружающих поверхностей равна 1, т.е.

n

Z ° 1.

j - 1

Так как поверхность F 1 участвует в теплообмене поверхностями, находящимися внутри помещения, то для упрощения расчетов можно воспользоваться понятием радиационной температуры всех поверхностей, которая может быть определена как средневзвешенная температура всех внутренних поверхностей помещения по формуле

, R ZFj tj Z F .

Так как поверхности, находящиеся в помещении, практически имеют одинаковую температуру, равную температуре внутреннего воздуха, то средневзвешенная температура равна этой температуре, т.е.

R t j t. .

При наличии в помещении поверхностей с другой температурой (например, отопительные батареи) влияние этих аномальных участков на теплообмен поверхности F1 можно исключить путем уст- ройства экрана. Экран, находящийся внутри помещения, будет иметь температуру tв .

Для расчетов удобно заменить разность четвертых степеней абсолютных температур разностью температур в первой степени в виде

- t.),

где . 1 - в _ 0,81 + 0,005 ( ^ 1 + t . ) ;

T 1 _ T 1 - температура внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС;

t . _ Т в - температура внутреннего воздуха, оС.

С учетом всех перечисленных упрощений количество тепла, лучистая составляющая переданной энергии поверхностью F 1 к окружающим предметам, определяется по формуле

Q - . _ C o ■ « 1 • в , - . - ( т , - 1 . ) • F , . (2)

Из уравнения (2) видно, что коэффициент лучистой теплоотдачи а. л по поверхности F1 равен а..,. _ Co -«1 -.1-. _ Co -«.[0,81 + 0,005(71 +1.)].

Теперь рассмотрим теплообмен внутренней поверхности термически неоднородной поверхности.

Предположим, что вся внутренняя поверхность ограждающей конструкции условно разбита на n элементарных участков. Конвективная составляющая теплоотдачи i-го участка с площадью Fi равна aiK _ 1,66 • 3/tB - Ti. (3)

в . к . в в

Как видно из уравнения (3), вследствие автомодельности коэффициента конвективной теплоотдачи коэффициент и степенная функция этого уравнения для каждого элементарного участка поверхности имеют постоянное значение. Тогда приведенный коэффициент конвективной теплоотдачи всей поверхности может быть определен как коэффициент конвективной теплоотдачи поверхности, имеющей средневзвешенную температуру тсе с по формуле

a

пр в . к .

= 1,66 ■ V t , - т с ,

где т, - средневзвешенная температура внутренней поверхности, которая определяется по форму- ле, если измерения производятся термопарами

т с, Z F ■ т, Т' = Z F, ’

В настоящее время определение средней температуры любых отдельно взятых участков не представляет сложности в связи с использованием современной тепловизионной техники

Коэффициент лучистой теплоотдачи i-го элементарного участка определяется по формуле

-

а , , л . = C o ■ « О [ 0,81 + 0,005 ( t , + т , ) ] .

Приведенный коэффициент лучистой теплоотдачи определяется как средневзвешенный коэффициент лучистой теплоотдачи всех элементарных участков панели

„п, Z F , ■ а , . л,

a Z F,

.

Если допустить, что степень черноты 8, одинакова для всех элементарных участков рассматри- ваемого участка стены, то приведенная степень черноты его пр

8 ,. л.

Z F ■«, Z F,

= 8

в

Тогда приведенный коэффициент лучистой теплоотдачи всей внутренней поверхности равен а *л = C o ■ « [ 0,81 + 0,005 ( t , + т 7) ] .

Таким образом, приведенный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности термически неоднородной конструкции определяется по формуле ап = 1,66 ■ Vt, - т/ + Со. 8, [0,81 + 0,005(t, + тс)]. (4)

Из уравнения (4) видно, что для определения приведенного коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности необходимо измерить температуру внутреннего воздуха, среднюю температуру внутренней поверхности исследуемого участка, а также знать степень черноты материала внутренней отделки Степени черноты материалов, используемых для внутренней отделки известны из справочных источников

Аналогичным образом может быть определен приведенный коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения по формуле аг = 1,66 ■ Vt. - тс + Со ■ 8, [0,81 + 0,005(t, + тР)] • (5)

Однако определение приведенного коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности ограждающей конструкции намного сложнее из-за влияния постоянно меняющихся факторов, например, солнечная радиация и ветер Кроме того, не всегда возможно определить средневзвешенную температуру наружной поверхности В принципе влияние указанных параметров можно учесть, но при этом расчетная формула будет иметь сложный вид

Таким образом, предложены более универсальные формулы (4) и (5) для определения фактических теплозащитных свойств ограждающих конструкций