Методика определения петрографических структур с использованием прибора МИУ-5М

Автор: Захарова А. А., Войтеховский Ю. Л., Компанченко А. А., Нерадовский Ю. Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Авторами развивается статистический подход к определению структур горных пород. Предложено математически строгое определение петрографической структуры через вероятности бинарных межзерновых контактов. Петрографическая структура определена как инвариантный аспект организации горной породы, алгебраически выражаемый канонической диагональной формой симметрической матрицы вероятностей контактов и визуализуемый структурными индикатрисами – поверхностями 2-го порядка. Предложена согласованная номенклатура петрографических структур. Ранее метод хорошо показал себя при описании структур ийолитов и уртитов Хибин, а также амфиболитов островов Керетского архипелага (Белое море). Массовое применение метода сдерживается рутинной процедурой подсчета вероятностей межзерновых контактов в петрографических шлифах под микроскопом. Проблема современных оптических анализаторов структур заключается в том, что они относят разные сечения одного анизотропного минерала к разным минералам, а отдельные блоки минерального индивида – к разным индивидам. В статье изложен опыт применения отечественного прибора МИУ-5M для сканирования петрографических шлифов линейным методом Розиваля на примере апатит-нефелиновых руд Хибин и амфиболитов Керетского архипелага. Сочетание визуального контроля и минимальной автоматизации процесса позволяет добиться сходимости структурных типов с результатами, полученными при ручной обработке изображения петрографического шлифа. Дополнительно изучены шлифы, для которых структурные типы при различной методике подсчета отличаются. Выявлено, что присутствие пойкилитовых вростков и особенности минерального состава (наличие гипергенных изменений или минералов с близкими оптическими свойствами) влияют на статистику вероятностей. Даны рекомендации по подбору шага сканирования в зависимости от крупности зерен в изучаемой горной породе.

Горная порода, петрографическая структура, межзерновые контакты, матрица вероятностей, индикатриса, линейный метод Розиваля, сканирование под микроскопом, МИУ-5M, rock, petrographic structure, intergrain contacts, probability matrix, indicatrix, Rozival linear method, microscope scanning, MIU-5M

Короткий адрес: https://sciup.org/142231114

IDR: 142231114 | УДК: 552.122 | DOI: 10.21443/1560-9278-2022-25-1-5-11

Текст статьи Методика определения петрографических структур с использованием прибора МИУ-5М

Zakharova, A. A. et al. 2022. Methodology for determination of petrographic structures using the MIU-5M device. Vestnik of MSTU, 25(1), pp. 5–11. (In Russ.) DOI:

Структуры и текстуры – важные категории, учитываемые в общей систематике и расшифровке генезиса горных пород и руд ( Текстуры…, 1958; Половинкина, 1966 ). Но даже из названий указанных фундаментальных монографий видно, что многое неясно в их определениях. Определять ли сначала текстуру как макроскопически (реже микроскопически) различимое сложение горной породы, углубляясь затем до структуры как отношения (неделимых, атомарных, элементарных) минеральных зерен? Или сначала определять структуру и далее восходить к текстуре как иерархически более высокому таксону? Так или иначе, описательный характер бытующих определений приводит к неразрешимости ряда вопросов: конечно ли число петрографических структур и текстур, зависит ли число структур и текстур от числа слагающих горную породу минералов, следует ли при этом учитывать все минералы или только породообразующие (без акцессорных), возможна ли естественная (без конвенциональных границ) классификация петрографических структур? Актуальность этих и ряда других вопросов тем более очевидна, что они больше ста лет назад разрешены в кристаллографии построением математической теории.

Авторы полагают, что непротиворечивые определения петрографической структуры возможны только на языке математики. В ряде статей показано, что организация горной породы (руды) в существенных чертах может быть описана частотами бинарных контактов минеральных зерен всех образующих ее видов ( Войтеховский и др., 2021а, б ). С математической точки зрения любая n -минеральная горная порода предстает как автоморфизм (отображение в себя) определенного набора минеральных видов, реализуемый через контактирующие индивиды. Стиль автоморфизма определяется симметрической матрицей вероятностей контактов, однозначно определяющей структурную индикатрису – поверхность 2-го порядка в n -мерном пространстве. Формальным выражением петрографической структуры служит каноническая диагональная форма указанной симметрической матрицы. Согласно принципу номенклатуры структура Sm соответствует диагональной матрице D, в которой на n позициях стоят m положительных элементов. В случае биминеральных пород возможны два типа структур: S 1 и S 2 , при этом граница между ними определяется линией равновесия Харди – Вайнберга ( Войтеховский и др., 2021б ). Вопросы о числе структур и их естественной классификации для n -минеральных горных пород исчерпывающе решаются теорией квадратичных форм. Теория петрографических структур и их всевозможных преобразований логично развивается в терминах смежных алгебраических теорий. Но досадным препятствием является рутинная процедура подсчета частот межзерновых контактов в петрографических шлифах.

Цель данной работы – изучение возможностей применения прибора МИУ-5М для диагностики петрографических структур на основе описанной выше методики.

О современных анализаторах изображений

Сегодня известно большое число анализаторов изображений. В основном они используются для распознавания разного рода текстурированных образцов, в том числе горных пород ( Ładniak et al., 2015 ). Для распознавания и морфометрии рудных минералов подходят программные пакеты ImageJ и Thixomet ( Рудашевский и др., 2018; Толкунова и др., 2020 ). В случае анизотропных породообразующих минералов возникают сложности, так как программы не позволяют определять зерна разного сечения как один минерал. Использование подобных программ для наших целей требует написания специальных надстроек. В Германии разработана программа QMA ( Popov et al., 2020 ), позволяющая получать различные количественные параметры горных пород на основе трех взаимно перпендикулярных шлифов, изготовленных для каждого образца. Но и она не позволяет считать частоты межзерновых границ.

В геологии активно используется компьютерная томография (CT), позволяющая работать с объемным образцом за счет просвечивания его рентгеновскими лучами ( Popov et al., 2020 ). При этом хорошо различаются сульфиды и силикатные минералы, а также поровое пространство, но между собой минералы одного класса в большинстве случаев различить невозможно. Перспективна технология QEMSCAN, сочетающая сканирование образца в обратно рассеянных электронах для различения минеральных зерен и рентгеноспектральный анализ для характеристики их состава ( Guanira et al., 2020 ). Применительно к характеристике петрографической структуры технология позволяет получить карту шлифа. Но далее снова встает задача подсчета частот межзерновых границ.

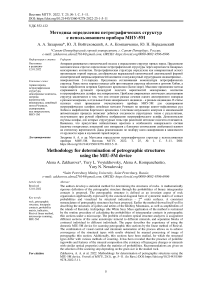

Для ее решения одним из авторов (А. З.) использована программа ArcGIS. В программу загружается рисунок шлифа или панорамный снимок хорошего качества. Затем межзерновые границы фиксируются линиями с занесением их цвета в таблицу атрибутов, где типы контактов автоматически суммируются (рис. 1). Преимущества ArcGIS заключаются в упрощении подсчета и исключении ошибок, связанных с малым размером зерен. Основной недостаток подхода – нанесение линий занимает много времени, что не позволяет быстро обработать большое число шлифов.

Рис. 1. Фрагмент петрографического шлифа. Расчет в ArcGIS. Пояснения в тексте

Fig. 1. A fragment of the petrographic thin section. Calculation in ArcGIS. See the text for explanation

Применение МИУ-5М

МИУ-5М – минералогическое интеграционное устройство, предназначенное для количественного анализа структуры минеральных агрегатов под микроскопом. Прибор появился в 1980-х гг. и проектировался с целью развития линейно-дискретного метода геометрического анализа, основы которого были заложены А. А. Глаголевым ( Бродская и др., 2001 ).

В основе действия прибора лежат линейно-дискретный и точечный методы анализа, смысл которых заключается в измерении в плоскости сечения горной породы длин отрезков (точек), приходящихся на каждый минерал. В результате сканирования (в проходящем и отраженном свете) и компьютерной обработки кроме информации о типах и числе границ возможно получение 22 количественных параметров (модального и гранулометрического состава, коэффициента агрегативности и др.)1 ( Бродская и др., 2001 ). Прибор состоит из нескольких основных блоков (рис. 2): 1) микроскопа со сканирующим столиком; 2) электродвигателя, управляющего столиком; 3) блоков питания (за пределами фото); 4) компьютера, с помощью которого производится управление устройством.

По сравнению с ручными подсчетами МИУ-5М имеет ряд преимуществ: данные получаются непосредственно со шлифа, обработка которого занимает 1–2 часа. К недостаткам методики можно отнести: присутствие оператора, пересчет исходных данных, влияние минеральных и структурных особенностей горной породы (руды).

Рис. 2. Отечественный прибор МИУ-5М

Fig. 2. Domestic device MIU-5M

Сравнение результатов с ручными подсчетами

МИУ-5М имеет 6 режимов работы для решения различных геологических задач. В нашем исследовании использовался режим сканирования образца линейным методом. По результатам съемки шлифа формируется файл Excel, где отображаются минералы, условия сканирования, число и тип границ. Параметры задаются оператором (рис. 3). Данные необходимо обработать для получения статистики частот межзерновых контактов. Далее частоты контактов необходимо внести в матрицу, получить ее диагональную форму и определить структурный тип горной породы для данного шлифа.

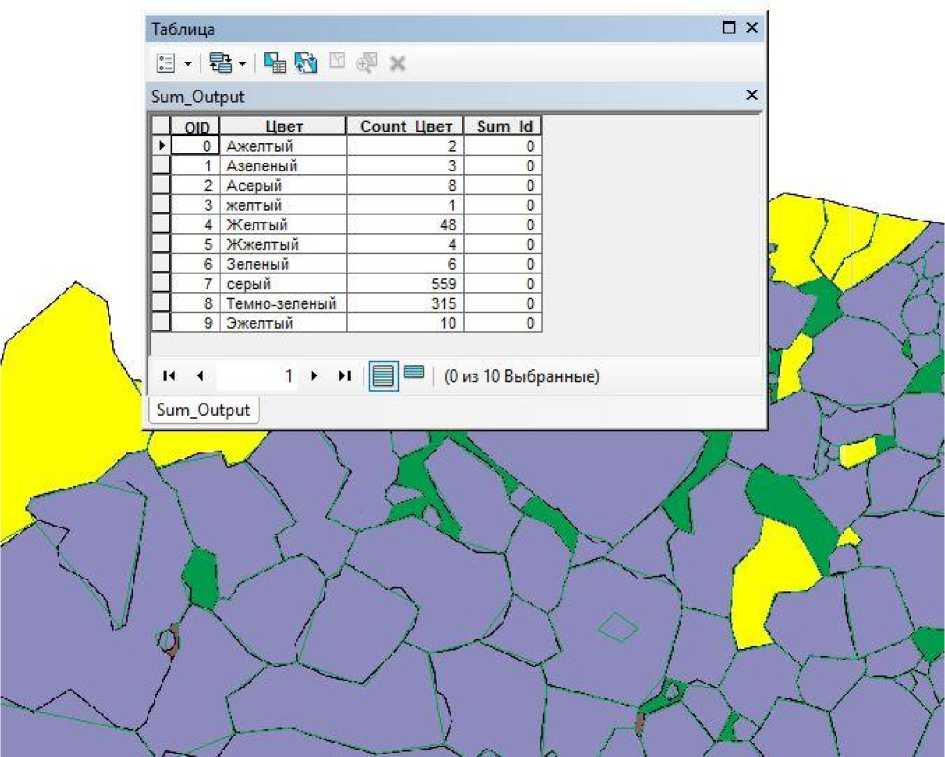

В рамках проведенного исследования отснято 14 шлифов, представленных амфиболитами Керетского архипелага ( Войтеховский и др., 2021а ) и апатит-нефелиновыми рудами Хибинского массива. Ранее для тех и других структурные типы были определены с помощью ручных подсчетов. Сравнение результатов показано на рис. 4.

В результате структурные типы совпали для 10 из 14 образцов. Шлифы, в которых произошел переход к другому типу, изучены дополнительно. Для амфиболитов это образцы 10 и 14. В первом случае могли повлиять кварц-плагиоклазовые шлиры. В них зерна различить трудно из-за близких оптических свойств, для шлифа 10 занижено количество именно этих контактов. Важно отметить, что присутствующие в шлифе крупные зерна амфибола, пересекаемые при сканировании несколько раз, никак не повлияли на статистику контактов. В шлифе 14 средний размер зерна почти в два раза меньше, чем в остальных образцах. При этом шаг сканирования был тот же, что могло исказить статистику из-за пропуска мелких зерен.

В случае апатит-нефелиновых руд структурный тип поменялся у шлифов 2 и 8. В этих образцах присутствуют крупные зерна минералов и хадакристаллы апатита в эгирине. Средний размер зерен для всех шлифов примерно одинаковый. Поэтому использование одного шага сканирования допустимо. Дополнительные расчеты показали, что крупные зерна и в этом случае не влияют на статистику частот. При этом элементы пойкилитовой структуры вносят изменение в число контактов. Большое число мелких хадакристаллов сложно точно зафиксировать при сканировании. В принципе, такие структуры следует изучать при большем увеличении.

|

Линейное сканирование |

||

|

Минеральный состав: |

||

|

Число минералов: |

3 |

|

|

№ |

Минерал |

|

|

1 |

Апатит |

|

|

2 |

Эгирин/амфибол |

|

|

3 |

Матрица |

|

|

Условия сканирования: |

||

|

Шаг по Y (мкм): |

500 |

|

|

Результаты сканирования: |

||

|

X (мкм) |

Y (мкм) |

Минерал |

|

20000 |

20240 |

Апатит |

|

20344 |

20240 |

Апатит |

|

20608 |

20240 |

Апатит |

|

21035 |

20240 |

Апатит |

|

21300 |

20240 |

Эгирин/амфибол |

|

21558 |

20240 |

Апатит |

|

21920 |

20240 |

Эгирин/амфибол |

|

22936 |

20240 |

Апатит |

|

23292 |

20240 |

Апатит |

|

23480 |

20240 |

Апатит |

|

23480 |

20240 |

Апатит |

|

23915 |

20240 |

Апатит |

Рис. 3. Фрагмент таблицы с результатами сканирования Fig. 3. Fragment of the table with scan results

Рис. 4. Барицентрическая диаграмма вероятностей pi j . Квадраты – апатит-нефелиновые руды, круги – амфиболиты; залитые – расчеты вручную, пустые – расчеты на МИУ-5М

Fig. 4. Barycentric diagram of the probabilities pi j . Squares represent apatite-nepheline ores, circles – amphibolites, filled symbols – manual calculations, empty symbols – calculations using the MIU-5M

Выводы

В результате исследования возможностей применения прибора МИУ-5М для получения статистики частот межзерновых контактов структурные типы горных пород и руд совпали в 70 % случаев. При этом сформулированы следующие методические рекомендации:

-

1. Неравномернозернистость горной породы (руды) или наличие шлиров не влияют на статистику контактов. Даже при многократном пересечении одного зерна частоты контактов сохраняются.

-

2. Наличие пойкилитовых вростков может влиять на статистику, поскольку их сложно фиксировать при сканировании. В таких случаях рекомендуется пойкилитовую часть шлифа снимать отдельно при бóльшем увеличении.

-

3. Шаг сканирования необходимо подбирать исходя из среднего размера зерна. Если в коллекции присутствуют шлифы, в которых размер зерен сильно отличается, для них шаг необходимо подбирать отдельно.

-

4. Особенности минерального состава могут влиять на статистику межзерновых контактов: наличие шлиров, состоящих из минералов с близкими оптическими свойствами, или гипергенных изменений. В этом случае рекомендуется такие участки сканировать при большем увеличении.

Если фигуративная точка структуры лежит далеко от линии Харди – Вайнберга, описанные выше особенности никак не повлияют на структурный тип (при этом положение точки на диаграмме может несколько варьировать). Переход от одного структурного типа к другому при использовании разных методик подсчета возможен только для горных пород и руд, фигуративные точки которых лежат вблизи классификационных границ. В этих случаях необходимо учитывать приведенные выше рекомендации.