Методика определения последовательности создания петроглифов в палимпсестах (на примере многослойной композиции из Оглахты I)

Автор: Зоткина Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена методической проблеме определения последовательности нанесения рельефных наскальных изображений в составе палимпсестов. Рассматриваются основные подходы к изучению многослойных композиций в наскальном искусстве. В последние десятилетия исследования палимпсестов ориентированы преимущественно на изучение социального аспекта через анализ содержания и контекста, соотношения изображений между собой и с природной средой. Тем не менее одной из центральных проблем в изучении палимпсестов всегда оставалась последовательность нанесения рисунков и петроглифов. Исследования крашеных изображений в последние годы значительно продвинулись с точки зрения методики и детального анализа участков пересечений рисунков. В изучении петроглифов этому аспекту уделяется меньше внимания, хотя задачу выявления последовательности создания рельефных изображений нельзя назвать простой. В этой статье приводятся результаты анализа участков пересечений петроглифов в многослойной композиции с плоскости 91 местонахождения Оглахты I в затапливаемой части берега скального массива Оглахты. В начале полевого сезона 2023 г. эта плоскость была полностью расчищена от песчано-валунных наносов, что позволило ее тщательно изучить. Представленная на изобразительной поверхности 91 многослойная композиция является ярким образцом минусинского стиля, и в то же время прекрасным примером палимпсеста с изображениями, обладающими специфическими трасологическими характеристиками. Следы пикетажа рассмотренных изображений имеют не только хорошо читаемую, отличную от других форму, но и на протяжении почти всего контура сохраняют направление их расположения в линиях. Именно эти особенности являются значимыми при анализе участков пересечения петроглифов. Таким образом, делаются выводы о последовательности создания изображений части композиции на плоскости 91: вертикальные зооморфные фигуры перекрывают крупное горизонтальное изображение оленя. При анализе участков пересечений петроглифов предлагается обращать внимание на характер следов и их ориентацию в линиях пикетажа.

Наскальное искусство, петроглифы, палимпсест, древнейший пласт, трасология, минусинская котловина, оглахты

Короткий адрес: https://sciup.org/145146697

IDR: 145146697 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0615-0620

Текст научной статьи Методика определения последовательности создания петроглифов в палимпсестах (на примере многослойной композиции из Оглахты I)

Палимпсесты в наскальном искусстве – сложное для изучения явление. Их ценность состоит в том, что они дают важную информацию об относительной хронологии изображений и могут выступать в качестве доказательной базы при датировании целых изобразительных традиций [Дэвлет, Дэвлет, Пахунов, 2016, с. 523, 527; Кубарев, 1988, с. 141–142; Молодин, Ефремова, 2010, с. 166; Молодин и др., 2020; Пяткин, Мартынов, 1985, c. 114; Aubry, Santos, Luis, 2014].

Часто петроглифы и рисунки, перекрывая друг друга, составляют сложные композиции, причем в некоторых случаях имеет место переосмысление или изменение содержания изображений более ранних эпох (см.: [Nash, 2012]). К примеру, на территории Минусинской котловины на одной из плоскостей горы Моисеиха к фигурам оленей древнейшего пласта добавлены изображения лучников, пускающих в них стрелы [Миклашевич, 2023, в печати, рис. 4, 3 ]. Часто поверх зооморфных образов добавляли антропоморфных персонажей, превращая их в изображения всадников.

В мировой практике изучения наскального искусства содержание палимпсестов рассматривается с самых разных позиций. Исследователи анализируют их как форму социального взаимодействия, при котором может транслироваться одна и та же идея (фактически это подновление существующих изображений или т.н. единичный палимпсест) либо трансформироваться в совершенно другую тему (множественный палимпсест) [Polkowski, 2015; Sapwell, 2017]. Также многослойные композиции могут рассматриваться как результат взаимодействия и установления культурных связей с окружающим ландшафтом [Scaramelli, Tarble de Scaramelli, 2018]. В некоторых регионах палимпсесты отражают эволюцию изобразительных традиций от древности к современности [Motta, 2019].

Основные трудности в изучении палимпсестов связаны с установлением последовательности создания изображений – их стратиграфии. Пути решения этой научной задачи в основном сосредоточены на анализе контекста расположения петроглифов и рисунков (см. напр.: [Кубарев, 1988, с. 94; Столяр, 1977, с. 25–34, 34–36; Aubry, Santos, Luis, 2014]), а также на разной степени сохранности изображений [Carden, 2022].

В последние годы весьма успешно изучают многослойные композиции, состоящие из крашеных рисунков, при этом анализируются именно участки их пересечения – наслоения красителей [Gunn et al., 2022; Papú, 2023]. Палимпсесты с рельефными изображениями исследуются с таких позиций реже [Зоткина, 2019].

В этой статье на примере много слойной композиции с плоскости 91 Оглахты I (по нумерации Я.А. Шера) [Sher et al., 1994] предлагается рассмотреть некоторые характеристики следов выбивки, позволяющие реконструировать последовательность создания петроглифов.

В ходе полевых работ Минусинского петроглифического отряда в 2023 г. на территории заповедника Хакасский (Участок Оглахты), по берегу Краснояр-

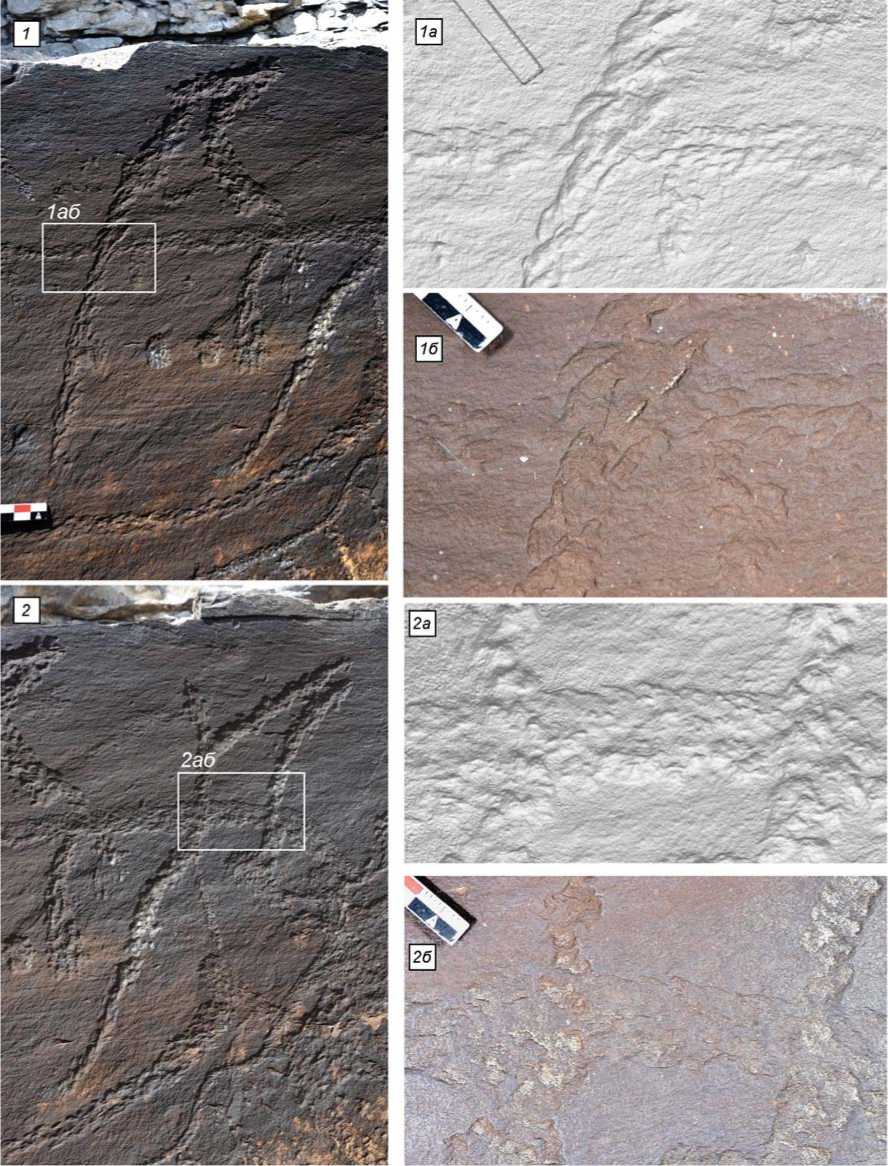

Рис. 1. Плоскость 91 (по нумерации Я.А. Шера) местонахождения Оглахты I, композиция, содержащая пересечения петроглифов.

1 – общий вид на плоскость после расчистки; 2 – часть композиции, где пересекаются крупное горизонтальное изображения оленя и две вертикальные парциальные зооморфные фигуры.

ского водохранилища на местонахождении Оглах-ты I [Там же] удалось провести исследование затапливаемых плоскостей с наскальными изображениями раннего пласта [Зоткина и др., 2023, в печати]. Если в 2022 г. плоскость 91 была частично затоплена [Зот- кина и др., 2022, рис. 5, 3], то в начале полевого сезона в 2023 г. ее расчистили от песчано-валунных наносов полностью и детально изучили.

Рассмотрим некоторые пересечения петроглифов с целью определения последовательности их нанесе-

Рис. 2. Участки пересечения изображений на плоскости 91.

1 – пересечение спины горизонтального оленя и спины вертикальной зооморфной фигуры: 1а, 1б – макро-3D участка пересечения изображений (с текстурой и без, соответственно); 2 – пересечение крупа горизонтального оленя и шеи зооморфной вертикальной фигуры: 2а, 2б – макро-3D участка пересечения изображений (с текстурой и без, соответственно).

ния. Значительную часть скальной поверхности 91 занимает крупное изображение оленя в минусинском стиле с запрокинутой головой и рогами, ориентированное влево (рис. 1, 1 ). Этот петроглиф пересекается с другими изображениями, в т.ч. в области спины и крупа с двумя зооморфными фигурами, ориентированными вертикально вправо (рис. 1, 2 ; 2, 1 , 2 ). Эти пересечения являются наиболее информативными с точки зрения определения последовательности создания изображений.

В первой зоне пересечения фиксируются весьма специфические продолговатые довольно крупные, слегка удлиненные следы пикетажа (рис. 2, 1, 1а, 1б ). При сравнении этих характеристик с другими линиями выбивки вне участка пересечения, легко заметить идентичные следы на всей спине и частично на передней ноге и животе вертикального зооморфного изображения. Не только общие морфологические признаки, но и ориентация этих следов совпадает с направлением линий пикетажа. Выбоины расположены продольно контурам изображения. Спина горизонтального оленя выполнена двойной линией и состоит из мелких подокруглых следов пикетажа. Поскольку в области пересечения не фиксируется таких выбоин, при этом ярко выражены специфические продолговатые следы, ориентированные продольно контурам вертикального изображения, можно сделать вывод о том, что последнее было выполнено после создания контуров спины горизонтального оленя.

Второй участок пересечения отмечается в области крупа оленя, где следы приобретают слегка более вытянутые очертания, хотя сохраняют небольшие размеры. Эти выбоины ориентированы под небольшим наклоном относительно общего направления линии пикетажа. Фиксируются также мелкие подокруглые выбоинки. Парциальная вертикальная фигура, предположительно, косули пересекает изображение оленя двумя линиями контура шеи (рис. 2, 2 ). Выбоины пикетажа здесь также мелкие, имеют подтреугольную форму. Все следы ориентированы однообразно – вершиной треугольника вверх (рис. 2, 2а, 2б ). Эти выбоины отмечаются на обоих участках пересечений спины горизонтального оленя с контурами шеи вертикальной фигуры косули. Продолговатые горизонтально ориентированные мелкие выбоинки, характерные для крупа оленя, в области пересечения рассматриваемых петроглифов не фиксируются. В результате можно сделать вывод о том, что вертикальное изображение косули также было выполнено после создания фигуры благородного оленя.

Приведенные выше примеры, а также наблюдения за экспериментальными образцами выбивки показывают, что наиболее информативными являются такие пересечения петроглифов, в которых отмечается специфическая форма выбоин или сочетание особой формы с определенной ориентацией следов пикетажа по отношению к общему направлению линий. Часто вы- бивка на пересекающихся изображениях имеет сходные характеристики, не позволяющие их дифференцировать: следы подокруглые, без выраженных отличий по размеру, пикетаж равномерно плотный. Однако можно выделить два варианта, при которых довольно уверенно фиксируется последовательность изображений в палимпсестах. Во-первых, когда особая форма и/или направление выбоин на участке пересечения петроглифов сходны с выбоинами линий, образующих одно изображение из многослойной композиции, можно утверждать, что оно перекрывает другое изображение. Во-вторых, если специфической формы и направления выбоины отмечаются в контурах изображения, но отсутствуют в области пересечения с другим петроглифом, это может свидетельствовать о том, что данное изображение было перекрыто более поздним.

Описанный подход позволяет уточнить некоторые ситуации пересечения изображений в многослойных композициях, значимых для относительного датирования изображений раннего пласта в наскальном искусстве Минусинской котловины и сопредельных регионов.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Методика определения последовательности создания петроглифов в палимпсестах (на примере многослойной композиции из Оглахты I)

- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М. А., Пахунов А.С. Антропоморфные быкоголовые персонажи на плитах Каракола // Алтай в кругу евразийских древностей. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - С. 517-527. EDN: ZNHQHV

- Зоткина Л.В. К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции с Шалаболинской писаницы, Красноярский край) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - Вып. 2. - С. 93-102. EDN: TQCZFQ

- Зоткина Л.В., Сутугин С.В., Аболонкова И.В., Давыдов РВ., Уткина А.О., Шашерина Л.В., Миклашевич Е.А. Некоторые результаты полевых исследований петроглифов древнейшего пласта Минусинской котловины в 2022 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. - Т. XXVIII. - С. 540-547. EDN: VTMOPQ

- Зоткина Л.В., Сутугин С.В., Давыдов Р.В., Маликов Д.Г., Постников Н.В., Аболонкова И.В., Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Некоторые результаты полевых исследований наскальных изображений древнейшего пласта в затапливаемой части берега скального массива Оглахты в 2023 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. - Т. XXIX. - (в печати). EDN: HPZAHS

- Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. - Новосибирск: Наука, 1988. - 173 с.