Методика проведения констатирующего эксперимента по формированию информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов

Автор: Шевченко Елена Михайловна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Инновации в образовании

Статья в выпуске: 2 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены методика и результаты экспериментального исследования педагогического процесса формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза. Автором анализируется первичное состояние компонентов, выделяемых в структуре исследуемого феномена - рефлексии, диалогичности, креативности, и динамика их развития.

Рефлексия, креативность, личность, методика, эксперимент, студент, критерии

Короткий адрес: https://sciup.org/14968328

IDR: 14968328 | УДК: 37 | DOI: 10.15688/jvolsu10.2014.2.14

Текст научной статьи Методика проведения констатирующего эксперимента по формированию информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов

Стремительное внедрение телекоммуникационных технологий во все сферы человеческой деятельности привело к появлению новых требований к подготовке будущего экономиста. Сегодня к последнему предъявляются требования к овладению им не только профессиональными знаниями, но и опытом использования профессиональной информации, полученной с использованием телекоммуникационных технологий, приемами продуктивного поиска в компьютерной сети, оценивания и умения эффективно сочетать индивидуальную и коллективную формы информационной деятельности. Безусловно, важнейшими составляющими профессиональной компетентности экономиста являются информационная и коммуникативная компетентности, которые вслед за Н.В. Ходяковой и другими мы интегрируем в понятие «информационно-коммуникативная компетентность» [7, с. 91].

Цель экспериментального исследования, посвященного проблеме формирования информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов вуза в процессе изучения дисциплины «Информатика», – изучить и создать условия для формирования исследуемого профессионально-личностного качества.

На первом этапе исследования был проведен констатирующий эксперимент, по результатам которого был установлен начальный уровень сформированности информационно-коммуникативной компетентности студентов первого курса. На основе обсуждаемой структуры содержания образования нами были выделены четыре критериальных показателя, определяющих уровень сформированности информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов: 1) познавательно-рефлексивный – качество усвоения знаний об информационной деятельности и межличностном взаимодействии в компьютерной сети, разви- тость рефлексивного мышления; 2) психологокоммуникативный – мотивационная готовность к участию в совместном поиске информации в сети, выбору сетевого партнера; 3) креативный – готовность к самостоятельной формулировке цели творческой деятельности в сети, определению рациональных способов решения проблемных учебно-сетевых задач; 4) эмоционально-волевой – наличие опыта принятия ответственных индивидуальных и коллективных решений, эффективность межличностной и деловой коммуникации в сети. В познавательнорефлексивной области к низкому уровню сфор-мированности информационно-коммуникативной компетентности были отнесены студенты, характеризующиеся недостаточным объемом усвоенных знаний об информационных объектах и профессиональных взаимодействиях. К среднему уровню были отнесены студенты, характеризующиеся пониманием изучаемого материала, фрагментарным усвоением дополнительных знаний об информационно-профессиональной коммуникации в сетевой компьютерной среде. К высокому уровню были отнесены студенты, обладающие компьютерной грамотностью, имеющие понятия об информационных технологиях в профессиональной деятельности; осознающие личностный смысл сетевого общения и деятельности; воспринимающие компьютерную сеть в качестве средства профессионально-личностного развития. Качество предметно-информационных знаний, мыслительных и рефлексивных способностей будущих экономистов определялось как с помощью традиционных методов: ответов студентов на поставленные преподавателем вопросы разного уровня сложности, анализа письменных заданий, рефератов, так и с помощью сетевой компьютерной контролирующей программы «ПоZнание», содержащей вопросы по изучаемой дисциплине разной степени сложности, и психологического теста, позволяющего выявить уровень рефлексии, самооценки студентов (Л. Москвина). Студентам, успешно справившимся с программой курса, предлагались дополнительные творческие задания (составление тестов, рефератов, кроссвордов и др.). Используемая в учебном процессе программа «ПоZнание» ориентирована на подготовку вопросов, предназначенных для контроля знаний студентов, и позволяет дифференци- рованно оценивать ответы в зависимости от назначения и особенностей контроля знаний студентов [8, с. 3]. Для выполнения задания первого уровня сложности достаточно пассивных знаний о процессах, протекающих в компьютерных сетях (понятия, принципы и т. д.); для второго уровня сложности требуется понимание сущности явлений сетевой коммуникации; третий уровень предусматривает возможность творческого подхода к решению задачи. При подсчете результатов компьютерного контроля знаний учитывается, что для получения хорошей оценки студент должен выполнить задания первого и второго уровня, а для получения отличной оценки студенту необходимо выполнить задания первого, второго уровней и более половины заданий третьего уровня. Результаты выполнения практических работ, изучение продуктов деятельности студентов, выбор задания определенного уровня сложности фиксировались преподавателем для последующего анализа и оценивания знаний обучаемых [3, с. 28]. Психологический тест позволил выявить уровни рефлексии, самооценки [1, с. 22].

В психолого-коммуникативной сфере к низкому уровню сформированности компетентности были отнесены студенты, не готовые к коллективному решению учебно-сетевых задач (то есть таких задач, которые невозможно решить без использования компьютерной сети), проявляющие недостаточную активность при работе с компьютером; испытывающие затруднения в поиске удаленного партнера и ведении продуктивного профессионально-личностного диалога. К среднему уровню были отнесены студенты, владеющие умениями коллективного поиска информации, ведения диалога с удаленным партнером и реализации учебно-деловой коммуникации в сетевой компьютерной среде. К высокому уровню были отнесены студенты, характеризующиеся осознанной мотивацией и способностью к реализации совместной сетевой деятельности.

Для диагностики усвоенных умений совместной работы в сетевой компьютерной среде была разработана система практических задач навигации в сети трех уровней сложности по каждой теме. К заданиям низкого уровня сложности относятся подробные инструкции для студентов. Задания среднего уровня сложности были сформулированы более абст- рактно, они предполагали выполнение заданий разными способами. Задания высокого уровня сложности предполагали выявление наиболее оптимального способа их выполнения. Кроме того, для студентов, успешно справившихся с заданием высокого уровня сложности, предусматривались дополнительные задания, развивающие рефлексивные, творческие и диалогические качества личности. Например, к ним относились задания на самостоятельное выполнение сравнительного анализа других сетевых программных продуктов (в частности, поисковых машин). Особая роль при диагностике коммуникативных качеств студентов отводилась техническим средствам фиксации поведения наблюдаемых – аудио- и видеозаписывающей аппаратуре, поскольку ее использование повышало точность и надежность данных наблюдения и, что особенно важно, сам наблюдаемый мог быть привлечен к процессу анализа. Готовность студентов к межличностному диалогу определялась в ходе наблюдений за ними во время дискуссий (например, на темы «Возможности компьютерных сетей в деятельности экономиста», «Виды экономических преступлений в сети» и др.), коллективного выполнения учебно-сетевых заданий (например, групповое создание тезауруса экономической тематики с использованием компьютерной сети для обмена информацией), а также по результатам психологического тестирования: психодиагностическая тестовая методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири), выявляющая преобладание одного из факторов в парах: авторитарный – зависимый, эгоистический – альтруистический, агрессивный – дружелюбный; «тактика ведения переговоров» [2, с. 134].

В области креативной деятельности к низкому уровню сформированности компетентности были отнесены студенты, у которых полностью отсутствует опыт критического восприятия сетевой информации, которые не могут решать сетевые задачи (поиск и передача учебной информации в сети, ее анализ, оценка актуальности, умение получить новые знания на основе полученной информации и др.) без инструкции. К среднему уровню были отнесены студенты, характеризующиеся самостоятельностью в выработке стратегий решения сетевых учебно-профессиональных задач, готовые к импровизационному деловому общению в сети. К высокому уровню были отнесены студенты, демонстрирующие готовность к решению учебно-типовых и нестандартных учебно-профессиональных задач в сетевой компьютерной среде; владеющие опытом реализации творческих сетевых проектов; обладающие опытом презентации своей позиции в учебно-сетевой деятельности. Принадлежность студентов к одному из уровней определялась с помощью наблюдений за студентами при решении разноуровневых задач навигации и поиска в сети, оценивания их участия в сетевых конкурсах и соревнованиях, учебно-исследовательских проектах, а также по результатам психологического тестирования (тест «Ваш творческий потенциал»). В области эмоционально-волевого отношения к миру к низкому уровню сформированности информационно-коммуникативной компетентности были отнесены студенты, характеризующиеся отрицательными эмоциями и неспособностью выработать отношение к профессионально-личностной деятельности в сети, отсутствием опыта свободного и ответственного выбора. К среднему уровню были отнесены студенты, негативно воспринимающие деятельность и деловое общение в сети, имеющие опыт принятия ответственности за коллективные решения, но испытывающие трудности в выборе личностной позиции по поводу решения сложных информационных проблем. К высокому уровню относились студенты, проявляющие эмоционально-волевую готовность к саморазвитию с использованием возможностей сетевой компьютерной среды, проявлению собственных убеждений, отстаиванию жизненных смыслов и ценностей, самостоятельному выбору и реализации линии нравственного поведения. С целью соотнесения внешних поведенческих проявлений обучаемых в таких ситуациях с внутренними эмоционально-волевыми установками применялись методы наблюдения за студентами на занятиях, в ролевых играх, проектной деятельности. Уровень сформированности информационно-коммуникативной компетентности определялся преподавателем в ходе наблюдений за деятельностью будущих экономистов в процессе работы над совместными сетевыми проектами (в частности, создание учеб- ного web-сайта и др.) [1]. При этом анализировались индивидуальное отношение к проблемам использования сетевых компьютерных технологий в профессиональной деятельности (этика ведения профессионального диалога в Интернете, границы возможностей и диапазона применения компьютерных сетей в экономической деятельности; ответственность члена интернет-сообщества за последствия своей информационной деятельности). Применение обобщенных критериев сформи-рованности информационно-коммуникативной компетентности и соответствующих характеристик уровневых групп позволяет интегрировать разрозненные покомпонентные показатели и характеристики и ориентироваться на целостное представление об информационнокоммуникативной компетентности будущих экономистов, так как используемые в обобщенном критерии признаки (рефлексия, творчество, диалогичность) одновременно являются системообразующими элементами формируемого у обучаемых личностного качества – информационно-коммуникативной компетентности [9, с. 337].

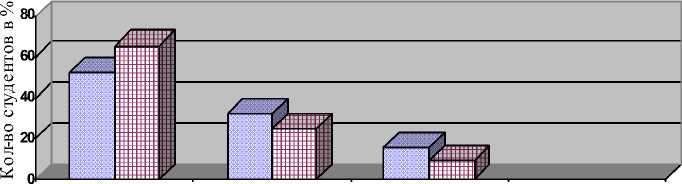

В начале эксперимента проводился опрос по выявлению исходного уровня школьной подготовки студентов в области компьютерных телекоммуникаций. Для этого нами был разработан опросник, определяющий уровень знаний выпускников школы в области информационных технологий. Результаты опроса показали, что в контрольной и эксперимен- тальной группах просматривались незначительные количественные отличия соответствующих уровней информационной подготовки. Отмечались также психологические затруднения некоторых студентов, связанные с негативным опытом компьютерного обучения в общеобразовательных школах или существенными пробелами в знаниях из области школьной информатики. Результаты опроса показали, что часть студентов имела низкий уровень школьной подготовки по дисциплине «Информатика», что объяснялось отсутствием современной компьютерной техники во многих школах. К группе среднего уровня были отнесены студенты, овладевшие необходимым минимумом знаний и умений пользователя ПК, но недостаточно заинтересованные в приобретении новых информационных знаний и умений. Группа высокого уровня школьной подготовки характеризовалась компьютерной грамотностью, высоким уровнем познавательного интереса к научно-техническим и гуманитарным проблемам информатизации, стремлением овладеть будущей профессией на уровне современных информационно-технологических возможностей. Для чистоты эксперимента в качестве экспериментальной определялась группа, в которой показатели высокого и среднего уровней информационной подготовки являлись количественно меньшими (в процентном соотношении) по сравнению с соответствующими уровнями контрольной группы (см. таблицу и рисунок).

Уровень подготовки студентов в начале эксперимента

|

Группа |

Количество студентов |

Уровень подготовки студентов в начале эксперимента (в %) |

||

|

низкий |

средний |

высокий |

||

|

Контрольная |

31 |

52,43 |

31,97 |

15,60 |

|

Экспериментальная |

31 |

65,60 |

25,00 |

9,40 |

□ контр.

и эксперим.

низкий средний высокий

Процентное соотношение количества студентов по уровням школьной подготовки (констатирующий эксперимент)

Таким образом, в соответствии с выделенными критериальными показателями были рассмотрены характеристики уровневых групп (высокого, среднего, низкого уровней) и соответствующий им психолого-педагогический диагностический инструментарий. На важность констатирующих полноценных исследований указывают многие педагоги и психологи, поскольку достоверность полученных в ходе работы результатов в значительной степени зависит от исходных координат и параметров исследуемого явления.

Список литературы Методика проведения констатирующего эксперимента по формированию информационно-коммуникативной компетентности будущих экономистов

- Варданян, Ю. В. Психология общения/Ю. В. Варданян, Т. В. Савинова. -Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсеева, 2003. -55 с.

- Зельдович, Б. З. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста/Б. З. Зельдович. -М.: Экзамен, 2003. -320 с.

- Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании/Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. -М.: Дашков и Ко, 2012. -306 с.

- Козьяков, Р. В. Упражнения для развития коммуникативной компетентности/Р. В. Козьяков. -М.: Директ-Медио, 2013. -53 с.

- Лемешко, Т. Б. Информационные технологии в образовании/Т. Б. Лемешко. -М.: Изд-во РГОУ МСХО им. К.О. Тимирязева, 2012. -132 с.

- Семенова, Л. М. Анализ закономерностей последовательного развития явлений самоорганизации на предприятиях/Л. М. Семенова, В. Б. Хлебников, Ю. С. Бахрачева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2013. -№ 2. -С. 49-56.

- Ходякова, Н. В. Информационно-коммуникативная образовательная компетентность: понятие, уровни, процесс формирования/Н. В. Ходякова//Информатизация образования-2003. -Волгоград: Перемена, 2003. -С. 91-95.

- Ходякова, Н. В. Ситуационные задачи в формировании общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов/Н. В. Ходякова//Обучение курсантов и слушателей ВА МВД России в условиях образовательных стандартов третьего поколения. Компетентностный подход в профессиональной подготовке сотрудников полиции. -Волгоград: ВА МВД России, 2011. -С. 3-6.

- Ходякова, Н. В. Тенденции профилизации и интеграции в содержании информационной подготовки компетентного специалиста/Н. В. Ходякова//Информатизация образования-2009. -Волгоград: Перемена, 2009. -С. 337-341.

- Хорошко, Е. И. Компетентностно-ориентированные задания и когнитивные стили/Е. И. Хорошко. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://pedagogika.snauka.ru/2013/05/1790. -Загл. с экрана.

- Шевченко, Е. М. Интерактивные методы обучения/Е. М. Шевченко, Е. И. Зайцева. -Волгоград: Политехник, 2012. -85 с.

- Шевченко, Е. М. Информационные технологии в преподавании экономических дисциплин/Е. М. Шевченко, Е. И. Зайцева. -Волгоград: Политехник, 2010. -76 с.

- Шевченко, Е. М. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе/Е. М. Шевченко, Е. И. Зайцева. -Волгоград: Бланк, 2013. -68 с.