Методика щадящего хирургического лечения больных хроническим гипертрофическим ринитом

Автор: Селютина Елена Александровна, Бейсова Виктория Руслановна, Юрьева Светлана Ивановна, Радченко Елена Юрьевна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

Описана методика внутрислизистой вакуумрезекции нижних носовых раковин у пациентов с хроническим гипертрофическим ринитом. Приводятся доказательства эффективности получения гистологического материала данным методом, функциональные параметры ринореографии, свидетельствующие об успешном лечении обсуждаемой технологией.

Внутрислизистая вакуумрезекция нижних носовых раковин, хронический гипертрофический ринит

Короткий адрес: https://sciup.org/14338365

IDR: 14338365

Текст научной статьи Методика щадящего хирургического лечения больных хроническим гипертрофическим ринитом

Хронический гипертрофический ринит является распространенным заболеванием и служит одной из причин воспалений околоносовых пазух, среднего уха и др. Для его лечения предложено много различных хирургических и полухирургических способов: конхотомия, криовоздействие, ультразвуковая дезинтеграция, внутрислизистая диатермокоагуляция, лазерная деструкция, радиокоагуляция нижних носовых раковин и т.д. [1, 2]. Учитывая важную физиологическую роль мерцательного эпителия слизистой оболочки носа, в последние годы щадящие операции находят все большее число сторонников и поэтому используются чаще.

В отделении отоларингологии Клинической больницы № 1 ЮОМЦ ФМБА России совместно с кафедрой ЛОР-болезней РостГМУ для лечения хронического гипертрофического ринита разработан и нашел широкое применение малотравматичный способ внутрислизистой вакуум-резекции нижних носовых раковин. Проводят ее с помощью специального устройства [4].

Рис. 1. Устройство для проведения внутрислизистой вакуум-резекции нижних носовых раковин.

А – сплющенная часть трубки, имеющая просвет овальной формы, Б – рабочий конец сплющенной трубки, скошенный под углом и имеющий заостренный по всему периметру край, В – трубка с круглым просветом,

Г – утолщение трубки для соединения с эластической трубкой вакуум-насоса,

Д – ручка устройства.

На рис. 1 изображен общий вид устройства для проведения внутрислизистой вакуум-резекции нижних носовых раковин. Для работы использовали набор сменных трубок, продольный размер которых составлял от 2,5 до 5 мм, поперечный – 2,0-3,0, толщина стенок не превышала 0,1 мм (рис. 2).

Во время лечения устройство для проведения внутрислизистой вакуум-резекции нижних носовых раковин соединяли с вакуум-насосом.

Внутрислизистая вакуум-резекция нижних носовых раковин осуществляется по следующей методике: после премедикации под поверхностной анестезией 10% раствором лидокаина и инфильтрационной – 0,5% раствором новокаина на переднем конце нижней носовой раковины с помощью скальпеля производят

вертикальный разрез. Включают вакуум-насос, способный создавать -0,8-0,9 атм. Затем в разрез на переднем конце нижней носовой раковины вводят сплющенную трубку, срез которой направляют в сторону костной основы. При движении инструмента вперед фиксированный отрицательным давлением на острой циркулярной кромке собственный слой слизистой оболочки срезается и с кровью поступает в приемный сосуд вакуум-аппарата. Для того чтобы не повредить поверхностный эпителий в процессе операции, за продвижением трубки следят, используя переднюю риноскопию. При грубых фиброзных изменениях движение инструмента вперед прекращают, оттягивают назад, и в новом направлении продвигают трубку. Операцию производят из одного входного отверстия. По окончании операции трубку из слизистой оболочки нижних носовых раковин извлекают. В преддверие носа на 10-30 мин вводят тугой ватный шарик, который прижимают к переднему концу нижней носовой раковины. Кровопотеря во время операции не превышает 10-15 мл, при этом вся кровь эвакуируется в приемный сосуд вакуумного аппарата. Тампонады полости носа не требуется, что имеет важное значение для восстановления физиологических защитных механизмов слизистой оболочки в послеоперационном периоде.

Внутрислизистая вакуум-резекция нижних носовых раковин была выполнена нами 318 больным в возрасте от 16 до 45 лет. Из них у 173 диагностирована кавернозная, а у 145 – фиброзная форма хронического гипертрофического ринита. Длительность заболевания варьировала от 6 мес. до 7 лет. Все больные долго и безуспешно получали консервативное лечение. Сразу же после внутрислизистой вакуум-резекции раковины в значительной степени уменьшались в объеме. На следующий день после операции реактивные явления в виде отека были минимальными. Через 1 мес. после операции носовое дыхание восстанавливалось. Рецидивов хронического ринита в срок наблюдения до 1 года не было.

Полученные после внутрислизистой вакуум-резекции фрагменты слизистой оболочки фиксировали в 10% растворе формалина. После обычной гистологической обработки приготовленные парафиновые срезы окрашивались ге-матоксилином-эозином и по методу ван Гизон.

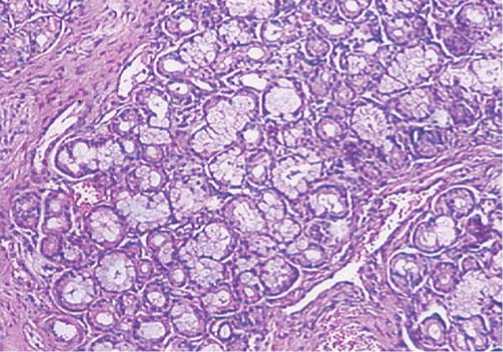

При гистологических исследованиях «ваку-ум-биоптатов» определялись удлиненные фрагменты собственного слоя слизистой оболочки нижних носовых раковин, в которых четко различались ее компоненты. Во всех изученных случаях с клиническим диагнозом «хронический гипертрофический ринит, кавернозная форма» в полученном гистологическом материале определялось большое количество желез с небольшим перигландулярным отеком и не резко выраженной очаговой лимфогистиоцитар-ной инфильтрацией. Микроциркуляторное русло, представленное большим количеством сосудов, не имело признаков выраженной патологии, кроме мозаичной пролиферации эндотелия и неравномерного полнокровия (рис. 3).

Рис. 3. Мукозно-серозные концевые отделы альвеолярнотрубчатых желез собственного слоя слизистой оболочки нижних носовых раковин при хроническом гипертрофическом рините (кавернозная форма). Окраска гематоксилином-эозином х 100.

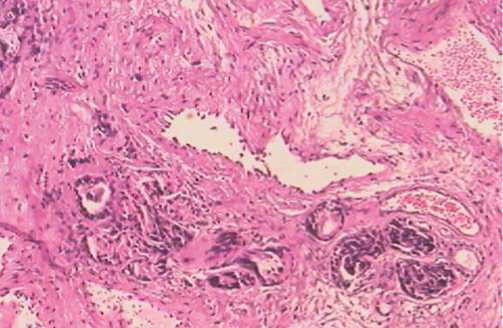

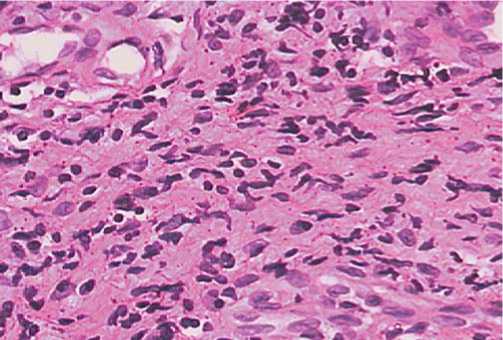

При исследовании «вакуум-биоптатов» у больных с клиническим диагнозом «хронический гипертрофический ринит фиброзная форма» определялось диффузное разрастание соединительной ткани. В одних случаях преобладали фибробласты, в других – коллагеновые волокна, нередко утолщенные, набухшие, раз-волокненные, с признаками плазматического пропитывания и гиалиноза. Сосудов мало. Отдельные капилляры расширены, заполнены лимфой. Оценка результатов гистологических исследований «вакуум-биоптатов» нижних носовых раковин у больных кавернозной формой хронического гипертрофического ринита соответствует гиперплазии железистых структур слизистой оболочки развившихся на фоне гиперплазии сосудов, причем в одних случаях это касается области кавернозной ткани, в других – микроциркуляторного русла. Выраженный склероз, резкое уменьшение количества желез, лимфангиэктазии, набухание коллагеновых волокон выявлены при изучении «вакуум-биоп-татов» нижних носовых раковин у больных фиброзной формой хронического гипертрофического ринита (рис. 4, 5).

Рис. 4. Небольшое количество желез, очаговый отек фиброзированной стромы. Обилие неравномерно полнокровных сосудов в слизистой оболочке нижних носовых раковин при хроническом гипертрофическом рините (кавернозная форма). Окраска гематоксилином-эозином х 100.

Рис. 5. Выраженные склеротические изменения слизистой оболочки нижних носовых раковин при хроническом гипертрофическом рините (фиброзная форма).

Окраска гематоксилином-эозином х 400.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что количество и удовлетворительная сохранность извлеченной при вакуум-резекции ткани обеспечивает возможность гистологического исследования удаленных фрагментов, а это при некотором субъективизме клинической диагностике различных форм ринита следует считать актуальным.

Для объективного определения состояния кровообращения в слизистой оболочке носа у больных хроническим гипертрофическим ринитом до и после операции применен метод ринореографии.

Регистрацию ринореограмм осуществляли в положении больного сидя. Исследование проведено на реографе 4РГ-2М (Москва), который подключали к самописцу элекрокардиографа.

Скорость движения ленты равнялась 25 мм/с. При работе использованы электроды диаметром 20 мм, которые прикреплялись с помощью специального фиксатора. Для улучшения контакта с кожей использовали электродную пасту. При определении кровенаполнения слизистой оболочки полости носа применяли нососкуловое расположение электродов (на боковом скате носа и на дуге скуловой кости).

После ринореографии была проведена количественная и качественная оценка временных участков реограмм.

Для количественной оценки использовали общепринятые показатели, из которых наиболее информативными считаем следующие:

-

- реографический индекс (РИ), являющийся показателем систолического притока и интенсивности пульсовых колебаний, которая определяется отношением амплитуды реог-раммы к калибровочному импульсу;

-

- дикротический индекс (ДКИ – показатель венозного оттока. Характеризует резистентную часть сосудистого региона (артериол и прекапиляров). Определяется отношением величины амплитуды на уровне дикротического зубца к максимальной амплитуде реоволны;

-

- диастолический индекс (ДСИ) – характеризует тонус емкостной части микроциркуля-торного русла (посткапилляров, венул, вен), состояние оттока крови, которая в той или иной степени депонируется в сосудах. Определяется отношением амплитуды дикротической фазы к амплитуде основной волны.

При оценке реограмм учитывались внешние признаки кривых (регулярность, форма, наличие дополнительных волн нисходящей части кривой и их выраженность).

Экстраназальное ринореографическое исследование проведено 10 здоровым лицам и 30 больным хроническим гипертрофическим ринитом.

Во всех наблюдениях при ринореографии зарегистрированы признаки нарушения венозного оттока, о чем свидетельствовало появление выпуклой катакроты, зубчатого контура ре-опуска. Также качественный анализ реограмм у больных хроническим гипертрофическим ринитом показал идентичные изменения вида кривых: регистрацию кривых типа «арки», «высокое» расположение дикротического зубца, появление пресистолической венозной волны. По данным литературы [5], такие изменения свидетельствуют о повышении тонуса сосудов слизистой оболочки полости носа и затруднении венозного оттока в исследуемой области.

Проведенные исследования дали нам возможность выявить определенные колебания и составить сравнительную таблицу показателей индексов (РИ, ДКИ, ДСИ) у здоровых и больных хроническим гипертрофическим ринитом до операции и после нее (табл. 1).

Таблица 1

Индексы ринореографии у здоровых и больных хроническим гипертрофическим ринитом

|

Показатели ринореографии |

Здоровые лица (n=10) |

Больные гипертрофическим ринитом до операции (n=30) |

Через 3 сут после операции (n=15) |

Через 1 мес. после операции (n=15) |

Через 6-12 мес. после операции (n=15) |

|

РИ |

2,50 ± 0,14 |

1,20 ± 0,12* |

2,00 ± 0,09* |

2,20 ± 0,13 |

2,40 ± 0,11 |

|

ДКМ |

(53,4 ± 4,6)% |

(75,6 ± 2,7)% * |

(63,7 ± 2,8)% * |

(52,3 ± 2,9)% |

(51,4 ± 3,7)% |

|

ДСИ |

(56,7 ± 4,7)% |

(89,3 ± 3,2)% * |

(71,5 ± 3,8)% * |

(59,3 ± 3,7)% |

(56,6 ± 2,9)% |

Примечание: * – p < 0,01

Для оценки различий между долями (процентами) двух выборок использовано точное вычисление значимости различий долей по методу ϕ (углового преобразователя Фишера).

Из табл. 1 видно, что полученные результаты у больных хроническим гипертрофическим ринитом до операции достоверно отличаются от показателей у здоровых лиц. А через 3 сут после нее и к месяцу наблюдений после операции эти индексы по средним величинам не отличаются от таковых у здоровых лиц.

По результатам оценки ринореограмм у больных хроническим гипертрофическим ринитом после внутрислизистой вакуум-резекции нижних носовых раковин отмечаются положительные сдвиги: заостряется вершина, смещается к середине дикротический зубец.

Итак, данные ринореографического исследования у больных хроническим гипертрофи- ческим ринитом, которым была произведена внутрислизистая вакуум-резекция нижних носовых раковин, свидетельствует о том, что этот способ позволяет получить хороший клинический результат. Качественный и количественный анализ реограмм после операции свидетельствует об устойчивых признаках стабилизации гемодинамики в слизистой оболочке носа, восстановлении нормального тонуса сосудов и достаточном венозном оттоке, т.е. о нормализации микроциркуляции крови в исследуемой области.

В заключении следует отметить, что методика внутрислизистой вакуум-резекции нижних носовых раковин проста и удобна в использовании, эффективна, легко переносится пациентами. Инструменты, используемые для ее проведения, экономичные, что немаловажно на сегодняшний день.

Список литературы Методика щадящего хирургического лечения больных хроническим гипертрофическим ринитом

- Пелишенко Т.Г., Вишняков В.В., Клименко К.Э. Применение холодноплазменного хирургического метода в оториноларингологии//Вестник оториноларинголигии. 2009. № 3. С. 25-28.

- Farmer S.E., Eccles R. Chronic inferior turbinate enlargement and the implication for surgical intervention//Rhinology. 2006. Vol. 44 (4). P. 234-238.

- Berger G., Gass S., Ophir D. The histopathology of the hypertrophic inferior turbinate//Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2006. Vol. 132 (6). P. 588-594.

- Сариуш-Залесский Ю.Ф., Монькина Е.А. Устройство для хирургического лечения гипертрофического и некоторых других форм хронического ринита. Свидетельство РФ на полезную модель № 18629, опубл. 10.07.2001, БИ№ 19.

- Анютин Р.Г., Ивкина С.В. Состояние микроциркуляции крови в слизистой оболочке полости носа у здоровых людей и у больных с заболеваниями полости носа и верхнечелюстной пазухи//Вестник оториноларинголигии. 2009. № 3. С. 8-10.