Методологические аспекты формирования конечного продукта в сфере физической культуры и спорта

Автор: Пьянкова С.Г., Аркалов Д.П.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории политики, экономики и управления

Статья в выпуске: 2 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: рассматриваются методологические аспекты формирования конечного продукта в непроизводственном секторе экономики - сфере физической культуры и спорта.

Конечный продукт, экономика спорта, спортивная подготовка, спортивные услуги, ценный конечный продукт в спорте

Короткий адрес: https://sciup.org/147246688

IDR: 147246688 | УДК: 338.4 | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-2-159-174

Текст научной статьи Методологические аспекты формирования конечного продукта в сфере физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт как отрасль экономики представляет собой сложную систему, состоящую из учреждений и организаций, основной экономической функцией которых является предоставление спортивных услуг насе-

лению, а также предприятий, которые принимают непосредственное участие в материально-техническом и организационно-сопроводительном обеспечении. Спорт как сфера услуг и часть непроизводственного сектора экономики не подразумевает реализации материальных благ для потребителей. В России спорт в основном относится к государственному сектору экономики, о чем свидетельствуют действующая модель управления и регулирования данной сферы (Понкин и др., 2017).

Ввиду данного факта спорт в России тесно связан с политикой (Жохова и Набиева, 2015), что формирует общий методологический контекст. При подготовке спортсменов высокого уровня государство хочет получить конкурентоспособных, лучших в мире атлетов для решения как внутриполитических, так и внешнеполитических вопросов. Фактически государство стремится приобрести ценный конечный продукт, который как можно быстрее начнет и как можно дольше будет показывать максимальный результат, выраженный в медальном зачете.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

По мнению М. А. Соломченко, исследования, прогнозы и оценки в сфере физической культуры и спорта (далее – сфера спорта) опираются на общую экономическую теорию. Она находит свое проявление в таких вопросах, как повышение конкурентоспособности спортивных организаций, эффективное использование материально-технической базы, продажа билетов на спортивные события, продажа фитнес-услуг и пр. Кроме того, методологической основой изучения отношений в сфере спорта служат данные правоведения, социологии, менеджмента и других наук (Соломченко, 2014, с. 8).

Методология исследования сферы спорта опирается на диалектикоматериалистическую концепцию развития природы, общества и познания, которую сформировали К. Маркс и Ф. Энгельс, научную систему физического воспитания П. Ф. Лесгафта. С 1960-х годов разрабатывалась новая методология, базировавшаяся на теории культуры. Как пишут авторы хрестоматии по истории и методологии науки о физической культуре, «возникали и использовались различные подходы к определению сущности, структуры, функций физической культуры и ее связей с культурой и ее теорией – системный, системно-функциональный, ценностно-ориентационный, генетический, личностно-атрибутивный и потребностно-деятельностный подходы» (Туревский, 2016, с. 105). Последний с опорой на психолого-педагогические категории потребности и деятельности предопределил развитие специализированных направлений в смежных со спортом сферах (медицина, психология, производство и т.д.).

Сфера спорта является одним из направлений реализации государственной политики Российской Федерации. Как система она имеет сформированную структуру, которая должна способствовать достижению поставленных перед ней целей. Исходя из действующей нормативно-правовой базы, А. И. Чикуров описал структуру управления данной сферой (Чикуров, 2013, с. 26).

Исследователи Уральского государственного университета физической культуры Л. С. Смирнова и Л. А. Еремеева обозначают проблемы, выраженные в отсутствии эффективной системы управления в детско-юношеском спорте, отборе и подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд (Смирнова и Еремеева, 2020). Вопросами совершенствования системы подготовки спортивного резерва также занимаются ученые уральской школы С. А. Захарова и А. Е. Назаров (Назаров и Захарова, 2020).

Ю. А. Павленко в целях упорядочивания научно-методологических основ подготовки спортсменов предлагает модель системы научно-методического обеспечения, выделяя в ней факторы влияния (организация, среда), факторы формирования (развитие, функционирование) и факторы реализации (состав, структура) (Павленко, 2015, с. 10–18).

В целях совершенствования системы подготовки спортивного резерва изучается и апробируется переход на кластерную организацию процесса спортивной подготовки. Она подразумевает формирование на определенной территории группы специализированных организаций, функционально связанных между собой и зависимых друг от друга, при реализации общего процесса и достижении общей цели. Концентрирование в спортивной сфере таких организаций называется спортивным кластером. Практика применения такого подхода показывает, что он позволяет участникам кластера с различными типами и формами организации преодолевать экономические, социальные и организационные барьеры с помощью обмена информацией и знаниями и выработки общей стратегии развития. Модели, основанные на кластерном подходе к подготовке спортивного резерва, изучают и развивают ученые (Родионов и Родионова, 2012; Жуков и Черкесова, 2019; Литовченко и др., 2020).

Специалисты отмечают, что первоочередными задачами системы спортивной подготовки (подготовки спортивного резерва) являются: развитие сети специализированных организаций; научно-методическое, медицинское и медико-биологическое обеспечение; осуществление инновационной деятельности; обновление содержания тренировочного процесса и совершенствование системы спортивных соревнований; совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и спортивно одаренных детей; развитие кадрового потенциала; внедрение дифференцированных подходов к обеспечению различных социально-демографических групп населения услугами в сфере спорта с учетом их мотивации, интересов и потребностей (Вырупаев и др., 2018, с. 47–52). Из данного заключения следует, что для функционирования системы необходимо выполнять ряд процессов, но не упоминается конечный результат или цель.

Вместе с тем в соответствии с теорией систем, цель является заранее мыслимым результатом – идеальным проектом будущего целевого состояния – и ставится сознательно для получения конечного продукта деятельности системы, то есть элемента, передаваемого системой во внешнюю среду. Соответственно, система создается и функционирует для определенного результата. Результат может быть выражен в идеальных устремлениях, которых заведомо невозможно достичь, но об этом известно, и к ним можно непрерывно стремиться. Либо в конкретном измеримом устремлении, которое возможно измерить как качественно, так и количественно и которое возможно достичь в пределах определенного интервала времени и сформировать в терминах конечного продукта деятельности системы. Это может пониматься как информационный образ конечного продукта системы (Кориков и Павлов, 2019, с. 23).

Методология определения эффективности физкультурно-спортивных организаций основывается на анализе интенсивности использования ею оборотных средств. Как пишут И. В. Брызгалова и И. Ю. Сазонова, от скорости превращения их в наличные денежные средства зависит ликвидность организации и ее конкурентоспособность. Кроме того, появляется потребность в установлении и обосновании некоторых критериев, определяющих эффективность использования оборотных средств. Определение уровня финансовой эффективности физкультурно-спортивной организации основывается на динамическом анализе значений финансовых показателей (Брызгалов и Сазонов, 2016, с. 236). По мнению указанных авторов, эффективность функционирования физкультурно-спортивной организации также обусловливается качеством и количеством реализуемых конечных продуктов.

Под спортивным продуктом в самом общем значении Д. Джоббер понимает «нечто, позволяющее удовлетворить потребности потребителя» (Jobber, 2004, p. 60). Фактически данное понятие подходит под описание любого товара или услуги, в которых есть нужда или потребность в обществе. Комплексную характеристику спортивному продукту дают И. В. Понкин и И. А. Понкина, определяя его как интегральное понятие, структурно включающее в себя три его вида – нематериальный, материальный, смешанный. При этом к нематериальным спортивным продуктам относят спортивный порядок, спортивноимиджевый продукт, конечные продукты, получаемые при финансовой и административной поддержке государства и правительства, процесс формирования которых сопровождается организацией, развитием, безопасностью и защитой сферы спорта, продукты, направленные на приобретение новых профессиональных компетенций (образовательные продукты). Материальные спортивные продукты включают в себя спортивные товары, спортивное питание, спортивные объекты и спортивные сооружения, финансовый продукт в спортивной сфере, в том числе спонсорский продукт и инвестиционные проекты. Более интересный состав имеют смешанные спортивные продукты – сами спортсмены, спортивные клубы, спортивные команды, услуги в области спорта (услуги спортивных сооружений, фитнеса, персонального тренинга, проката спортивного оборудования, инвентаря, техники и пр.), рекреационные и туристские спортивные продукты, трудовой продукт профессиональных спортсменов, тренеров и судей в профессиональном спорте, продукты спортивной медицины, инженерной и инновационной мысли и деятельности (Понкин и Понкина, 2016, с. 129–137). С экономической точки зрения, пишут авторы, непосредственно к продуктам, формируемым и выдаваемым сферой спорта и конкретно системой спортивной подготовки, относятся только часть смешанных спортивных продуктов: спортсмен, спортив-

Пьянкова С. Г., Аркалов Д. П. Методологические аспекты формирования конечного продукта в сфере физической культуры... ная команда, спортивный клуб, услуги, оказываемые населению, в результате получения которых потребители будут непосредственно участвовать в физически активном или соревновательном процессах, а также спортивное мероприятие как событие.

О. А. Шевченко говорит о спортивном продукте как о результате трудовых отношений профессионального спортсмена и работодателя (спортивной организации), в качестве которого выступает спортивно-зрелищный продукт. Ученый считает, что спорт представляет собой систему, состоящую из различных, но связанных между собой подсистем (сегментов экономики), цель которой заключается в формировании и реализации спортивно-зрелищного продукта. Основными участниками в производстве данного продукта являются спортсмены (Шевченко, 2014). Фактически, О. А. Шевченко определяет сферу спорта как индустрию.

Под спортивным продуктом В. А. Леднев понимает спортивное событие, представляющее интерес для потребителей и которое необходимо иметь каждой спортивной организации (Леднев, 2013, с. 1–8), Е. П. Гетман относит к нему разнообразные спортивные товары, физкультурно-оздоровительные и прочие услуги, спортивные соревнования (события), лица (спортсмены, тренеры, медики и другие), территории (спортивные объекты), спортивные организации, идеи в области спорта (Гетман, 2017, с. 554–555). По мнению авторов настоящей статьи, данная точка зрения затрагивает результаты производства других экономических отраслей, в частности производство товаров, так как сами товары производятся не сферой спорта, а для сферы спорта.

В вышерассмотренных и проанализированных позициях исследователей разных научных областей не упоминается о заказчике спортивного продукта. По нашему мнению, при том уровне влияния российского государства на сферу спорта в целом, оно является основным заинтересованным лицом в спортсменах высокого уровня и, как следствие, в спортивных событиях международного масштаба (например, XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года и пр.).

Вновь обращаясь к теории систем и основываясь на представлении Ф. И. Перегудова и Ф. П. Тарасенко о том, что система является средством для достижения цели (Перегудов и Тарасенко, 1997, с. 396), возможно заключить, что цель системы спортивной подготовки – это конкурентоспособный спортсмен. И, отходя от определений, описываемых через процессы, к определениям, описываемым через измеримые результаты, можно задать вопрос: каким критериям должен соответствовать спортсмен, выдаваемый системой в качестве ценного конечного продукта. Какими способностями он должен обладать?

На сегодняшний день существуют федеральные и региональные программы по отбору и тестированию одаренных детей1, которые направлены на выявление предрасположенностей к занятиям тем или иным видом спорта. Это представляет собой сортинг, нацеленный на выявление потенциального кандидата (Гарифуллин и Хафизов, 2018), из которого возможно сформировать высококлассного спортсмена – ценный конечный продукт.

В теории систем элементы, передаваемые из среды в систему, называются ресурсами. Фактически сортинг и направлен на отбор ресурсов. Поэтому на первоначальном этапе должны быть установлены критерии входа в систему спортивной подготовки. Но не каждый элемент будет удовлетворять предъявляемым условиям на последующих этапах отбора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для рассмотрения системы спортивной подготовки, не расчленяя ее на элементы, а представляя ее как совокупность укрупненных компонентов, которые необходимы для существования, функционирования и достижения целей системы, необходимо воспользоваться определением В. Н. Волковой (Волкова и Денисов, 2019, с. 22):

S=

STR = {STR пр , STR орг , …} – совокупность структур, реализующих цели (STR пр – производственная, STR орг – организационная и т.п.);

TECH = {meth, means, alg, …} – совокупность технологий (meth – методы, means – средства, alg – алгоритмы и т.п.), реализующих систему;

COND = { ϕ ex , ϕ in } – условия существования системы ( ϕ ex – внешние, ϕ in – внутренние факторы);

N – «наблюдатели» (лица, принимающие и исполняющие решения, осуществляющие структуризацию целей и т.п.).

Под совокупностью целей в системе спортивной подготовки понимается достижение наилучших спортивных результатов (Попков и Вдовин, 2018, с. 117), подготовка конкурентно способного спортсмена (Аркалов, 2020, с. 208 - 213) и т.д. В конечном итоге речь идет о характеристиках ценного конечного продукта, который должна произвести система спортивной подготовки.

Сфера спорта является открытой системой, и поэтому для ее функционирования необходимо участие других сфер, благодаря которым она будет полноценно функционировать и развиваться. Под совокупностью структур в сфере спорта понимаем взаимосвязи с такими сферами как здравоохранение, образование, производство и т.д.

В совокупность технологий входят методы, средства, алгоритмы, необходимые для достижения желаемого результата, а также научные знания, применяемые для решения практических задач.

Внешние и внутренние факторы, которые определяют условия существования системы, возможно, имеют ключевое значение для существования самой системы. Например, внешняя среда в лице социума или муниципалитета может быть мало заинтересована в развитии сферы спорта. В результате будет дефицит ресурсов – как финансовых, так и кадровых. С другой стороны, внутренние факторы определяют потенциал системы и прочность ее элементов, а также качество взаимодействия с внешней средой.

«Наблюдателем» может быть как непосредственно заинтересованное лицо в ценном конечном продукте, который произведет система, так и простой обыватель.

В самом общем виде систему спортивной подготовки в соответствии с теорией систем возможно представить по принципу «входные данные – процесс – результат» (рис. 1).

Входные данные

Процесс (обработка)

Результат

Спортивные соревнования

Потенциально соответствую щие кандидаты

Отбор потенциальных ка нди дата в

Тренировочный процесс

|

Кадровое обеспечение |

Технологическое обеспечение |

Ценный конечный продукт

|

Медико-биологическое, психологическое обеспечение |

Материально-техническое обеспечение |

|

|

Антидопинговое обеспечение |

Научно-методическое обеспечение |

Рис. 1. Схема системы спортивной подготовки в соответствии с теорией систем / Fig. 1. Scheme of sports training system according to systems theory

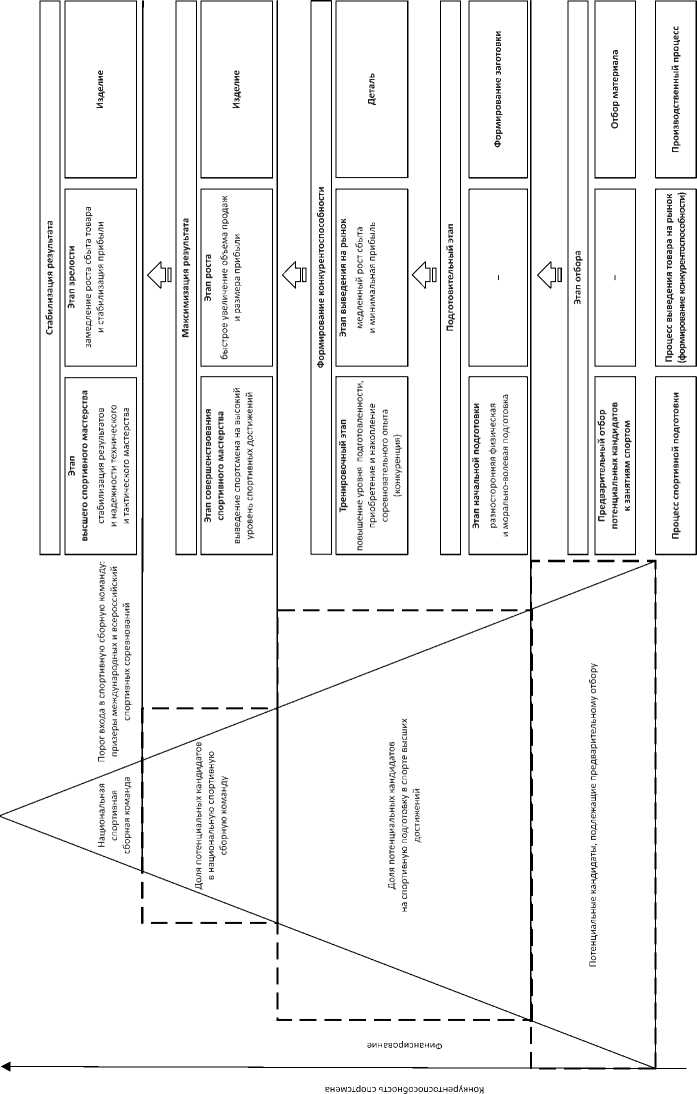

Основываясь на постулатах теории систем, авторы настоящей статьи сформулировали концепцию, согласно которой ценным конечным продуктом системы спортивной подготовки в первую очередь является совокупность качеств спортсмена, необходимых для максимального уровня конкурентоспособности. То есть фактически это сам спортсмен как профессионал своего дела. В рамках концепции представлена модель, показывающая схожесть этапов спортивной подготовки с этапами производственного процесса и формирования конкурентоспособности (выведения товара (продукта) на рынок) (рис. 2).

На рис. 2 показано, что при продвижении спортсмена к вершине пирамиды возрастают его конкурентоспособность и затраты на подготовку и обеспечение (материально-техническое, медико-биологическое, антидопинговое, медицинское и пр.). Вершиной пирамиды является национальная спортивная сборная команда (по конкретным видам спорта) и Олимпийская сборная команда, что соответствует Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 2 . Победы в составе таких команд являются максимально возможным результатом реализации способностей спортсменов.

формирования ценного конечного продукта / Fig. 2. Model of a valuable final product

Правая часть рисунка показывает схожесть содержания и требований, предъявляемых на этапах спортивной подготовки, выведения продукта на рынок и производственного процесса. В данной модели не представлены этап прекращения соревновательной деятельности и этап ухода товара с рынка.

Без спортсменов, являющихся участниками всех спортивно-зрелищных продуктов, потребителями спортивных товаров и спортивного инвентаря, а также пользователями спортивных объектов, функционирование и развитие сферы спорта, в частности системы спортивной подготовки, лишается смысла.

ОБСУЖДЕНИЕ

В коммерческом секторе целью реализации товара или услуги является прибыль. Для государства, которое в первую очередь заинтересовано в конкурентоспособных спортсменах высокого класса, явно выраженным результатом является их медальный зачет на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Это своего рода «прибыль» (результат), которую приносят спортсмены на каждом конкретном спортивном соревновании, а также за период своего жизненного цикла.

Изучение процесса спортивной подготовки с позиции системного подхода и его синтез с циклами производственного процесса позволяют посмотреть на управление формированием конечного продукта под другим углом и провести параллели с другими отраслями.

От качества и количества единиц, выдаваемых данной системой, зависит конкурентоспособность как каждого спортсмена, так и государства в целом. С возрастанием качества конечного продукта увеличивается количество потенциальных кандидатов, что является своего рода социальным возвратом на инвестиции в спорт (Litvin and Arkalov, 2021, pp. 1–6).

Стоит отметить, что создание и содержание ценного конечного продукта на протяжении всего его жизненного цикла целесообразно при сопоставимых результатах, которые он будет показывать. Иначе расходы, как финансовые, так и временные, понесенные при его создании и сопровождении, будут нерациональными.

Таким образом, основной целью формирования высококлассного спортсмена как ценного конечного продукта является:

-

- как можно быстрее сформировать его как конкурентоспособную единицу;

-

- как можно дольше сохранять его в этом состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общая тенденция при рассмотрении системы спортивной подготовки свидетельствует об описании процессов, а не о представлении конкретного измеримого результата и критериев соответствия ему. Представленная авторами модель позволяет посмотреть на процесс спортивной подготовки и формирования конечного продукта в лице подготовленного спортсмена с точки зре- ния формирования конкурентоспособности и производственного процесса. Стоить отметить, что основным заинтересованным лицом в конкурентоспособных спортсменах является государство, так как финансирование данной сферы на 80 % составляют государственные субсидии на государственное (муниципальное) задание, гранты, целевые субсидии и т.д.

У использованного авторами подхода есть ограничение – он применим только в области профессионального спорта и спорта высших достижений и не подходит для построения процессов в массовом спорте, где основными целями и задачами являются наибольшее число занимающихся (Bykov et al., 2019), не претендующих на высокий спортивный результат.

Важно подчеркнуть, что сфера спорта является вероятностной системой, так как одна из ее особенностей – непредсказуемость исхода спортивного события, а значит, невозможность точно оценить степень готовности (соответствия) спортсмена в данный момент времени относительно противоборствующей стороны. Как справедливо заметил американский драматург Н. Саймон: «Спорт – единственное в мире представление, в котором, сколько бы раз вы его ни смотрели, никогда не известно, чем дело кончится».

Список литературы Методологические аспекты формирования конечного продукта в сфере физической культуры и спорта

- Аркалов Д. П. Организационно-экономические аспекты подготовки спортсмена // Финансовая экономика. 2020. № 12. С. 208-213. EDN: DLUWUR

- Брызгалов И. В., Сазонов И. Ю. Менеджмент организации физической культуры и спорта. Екатеринбург: УрФУ 2016. 236 с. EDN: XCWDQX

- Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ. М.: Юрайт, 2019. 462 с. EDN: TOFAIN

- Вырупаев В. К., Антонов Д. П., Титова Н. А. и др. Актуальные вопросы формирования системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации // Наука и спорт: современные тенденции. 2018. Т. 20, № 3. С. 47-52. EDN: XUENRJ

- Гарифуллин И. А., Хафизов А. И. Отбор детей в спортивные секции как условие достижения высших результатов в спорте // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, посвящ. десятилетию победы Казани в заявоч. кампании на право проведения XXVII Всемир. лет. универсиады 2013 года и 5-летию проведения Универсиады-2013. В 3-х т. Т. 2 / Под общ. ред. Ф. Р. Зотовой. Казань: Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 2018. С. 302-304. EDN: URSPZE