Методологические аспекты оптимизации ассортимента коммерческой организации

Автор: Саркисян В.Г.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 2 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены методологические аспекты формирования оптимального ассортимента ком- мерческой организации. Предложен алгоритм выбора факторов и параметров ассортимента, необходимых и достаточных для оптимизации его структуры

Ассортимент, оптимальность, функциональная устойчивость, экспертная оценка, ранжирование, факторы, параметры состояния, эвристический метод

Короткий адрес: https://sciup.org/14970720

IDR: 14970720 | УДК: 658.114

Текст научной статьи Методологические аспекты оптимизации ассортимента коммерческой организации

По мере углубления специализации элементов системы рыночных отношений, роста их функционального влияния на развитие рынка возрастает значение функций управления рыночными отношениями, в частности оптимизации ассортимента коммерческой организации, формируемого для достижения конкретной цели (например, максимизации прибыли, увеличения доли рынка и др.).

В связи с изменчивостью рынка ассортимент находится в состоянии неустойчивого структурного равновесия. Качество этого состояния оценивается анализом изменчивости ассортимента в складывающихся условиях, а пути поддержания устойчивости – знанием системы ограничений и методов их устранения. Необходимо планировать и в течение всего периода реализации товаров и оказания услуг оценивать фактическое влияние на ассортимент факторов его формирования. По результатам оценки и с учетом организационно-экономических возможностей целесообразно в полном объеме и своевременно изменять ассортимент применительно к особенностям рынка.

Ассортимент как система локализован во времени и пространстве. Поскольку условия функционирования рынка во времени не остаются постоянными, в каждом ассортимен- те, формируемом для достижения одной и той же цели, в силу действия законов единства объекта (системы) и среды его обитания, закона оптимума воспроизводятся заданные свойства лишь приблизительно.

Введем понятие «функциональная устойчивость ассортимента» как сохранение его состояния, обеспечивающее достижение поставленных целей при изменяющихся рыночных условиях. Устойчивость в предложенном понимании – это эксплуатационная характеристика ассортимента на фоне реализуемых коммерческих технологий. Соблюдение функциональной устойчивости ассортимента – важнейшее условие эффективности коммерческой организации.

Большая часть нарушений устойчивости ассортимента носит случайный характер. К тому же, на рынке не существует строгого постоянства сочетаний учитываемых факторов влияния на ассортимент. Применительно к ассортименту устойчивость сохраняется, если:

-

- изменения ассортимента не выходят за пределы области с параметрами, соответствующими спросу на рынке для его составляющих;

-

- изменчивость параметров состояния составляющих ассортимента при изменении факторов рыночной среды характеризуется прямолинейностью и обратимостью;

-

- при конечных изменениях факторов рыночной среды обеспечивается расчетный уровень формирования доходности ассортимента.

Перечисленные условия устойчивости вытекают из известных фактов [2, c. 31–44; 6]: - любая система приспосабливается к изменениям среды, постоянно меняя свои характеристики в результате различного рода адаптаций;

-

- при отсутствии лимитирующих факторов показатели эффективности ассортимента изменяются прямолинейно;

-

- любая система функционирует устойчиво, если ее параметры не выходят за пределы расчетных значений.

Исходя из постулатов кибернетики можно все характеристики ассортимента разделить на существенные и несущественные [1]. В рассматриваемом случае существенные характеристики обусловлены спецификой деятельности коммерческой организации и изменяются в узких пределах. Несущественные же характеристики легко меняются в зависимости от изменения рыночных условий. Изменения несущественных характеристик обратимы и служат проявлением адаптации ассортимента к изменениям рыночной среды. Следовательно, в ассортименте случайные или преднамеренные воздействия извне как бы преобразуются в определенные детерминированные процессы.

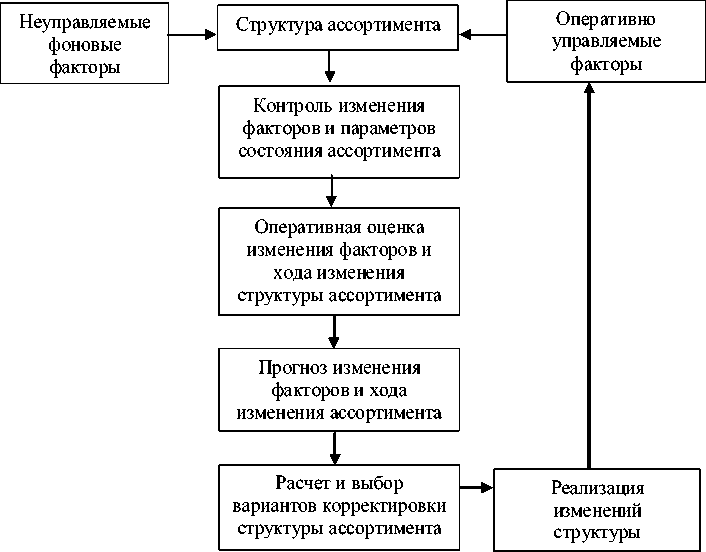

Это общеэкономическое явление представим простейшей схемой однофакторного взаимодействия ассортимента с рыночной средой исходя из следующего. Процессы формирования ассортимента носят периодический характер. Можно указать, например, на циклы обновления ассортимента товаров и услуг. В состоянии устойчивости структуры ассортимента, наблюдаемой при отсутствии специальных (аномальных) внешних воздействий, характер операционной деятельности организации в отношении ассортимента определяется его структурными особенностями. В условиях текущих изменений рыночных условий изменяются и показатели эффективности существующего ассортимента. При этом организация вырабатывает управленческое воздействие на систему изменением ее характеристик с целью возвращения ассортимента в состояние расчетной эффективности в новых условиях рыночной среды (см. рис. 1).

Очевидно, ответная реакция, связанная с изменением показателей эффективности ассортимента вследствие изменения рыночных условий, осуществляемым в пределах адаптационных способностей компании по изменению ассортимента, пропорциональна величине этого воздействия.

Рис. 1. Принципиальная схема текущей оптимизации структуры ассортимента

Изменение структуры ассортимента в ответ на внешнее воздействие зависит не только от его величины, но и от времени действия. Так, даже при значительном, но кратковременном воздействии внешнего фактора структурное состояние ассортимента может не измениться, то есть изменение структуры ассортимента должно согласовываться с динамикой изменения рыночной конъюнктуры.

Поскольку хозяйствующие субъекты в своих реакциях на изменение внешних условий всегда стремятся к оптимуму затрат и получаемого результата (закон оптимума), то ассортимент можно рассматривать как объект управления экстремального типа. Для таких объектов при любых внешних возмущениях можно осуществить регулирующее воздействие так, чтобы получить максимальное значение показателя качества управления. Таким образом, решается задача удержания параметров ассортимента в соответствии с целями системы.

Если в качестве показателя эффективности рассматриваемой системы считать прибыль, которую можно измерять и учитывая куполообразную форму функциональной зависимости прибыли от действия факторов, то задачу формирования ассортимента можно свести к следующей, известной в теории управления, постановке [4]. На ассортимент действуют рыночные возмущения на фоне естественно изменяющихся условий окружающей хозяйственно-экономической среды (или фона). Основные возмущения, лимитирующие возможности процесса формирования ассортимента в силу действия закона минимума факторов, измеряются и учитываются при выработке управляющих воздействий. Условия фона отнесены к ограничениям, естественным для данного сегмента рынка.

Рассмотрим основные этапы решения задачи оптимизации ассортимента.

-

1. Cбор и первичная систематизация имеющихся теоретических и экспериментальных данных по основам оптимизации ассортимента. Комплексное изучение и описание основных аспектов решения поставленной задачи в целом. Проведение исследований для выяснения и уточнения специфических вопросов и зависимостей. Получение экспертных решений по невыясненным и спорным вопросам.

-

2. Выработка основополагающих концепций и определение важнейших факторов и параметров оптимизации ассортимента. Этот этап включает:

-

а) словесное описание задачи;

-

б) формулировку вопросов, на которые должна дать ответы разработка метода оптимизации (моделирование);

-

в) определение общего времени оптимизации ассортимента, времени выполнения отдельных этапов оптимизации и процессов его формирования;

-

г) формулировку ограничивающих условий и допущений;

-

д) определение видов и способов управляющих воздействий на структуру ассортимента;

-

е) выбор степени агрегирования системы показателей ассортимента (замены нескольких показателей одного характера по действию одним обобщающим показателем);

-

ж) составление схемы межфакторных причинных связей ассортимента как системы с указанием характера (положительного или отрицательного) их взаимодействия (изображение структуры системы).

-

3. Реализация концепций в виде аналитических и графо-аналитических соотношений между главными факторами и параметрами (показателями) системы, составление схемы информационных потоков и функциональной модели планирования, контроля, прогнозирования и оптимизирующего управления ассортиментом как системой. Создание языка моделирования, разработка компьютерных алгоритмов и программ.

-

4. Разработка методов и создание технических средств получения и обработки информации по факторам и показателям модели оптимизации ассортимента.

-

5. Составление сетевых организационнотехнологических графиков управляемого формирования ассортимента.

-

6. Расчетное обоснование экономической эффективности принимаемых решений.

-

7. Практическое осуществление оптимизации ассортимента.

-

8. Углубленный комплексный анализ полученных результатов. Уточнение концепций, гипотез, теорем. Корректировка функциональных моделей, алгоритмов и расчетных программ.

-

9. Повторение оптимизационных процедур по уточненным моделям, алгоритмам и программам.

При решении задач оптимизации ассортимента необходимо учитывать следующий ряд специфических особенностей.

-

1. Влияние на формирование ассортимента множества рыночных факторов (производителей, потребителей и пр.), взаимодействующих не только с продавцом, но и с внешней средой, потенциальной возможности у продавца маневрировать шириной и глубиной ассортимента.

-

2. Формирование ассортимента на фоне действия множества факторов различной физической природы и законов изменения во времени и пространстве. Потребность в связи с этим в многофакторной оптимизации структуры ассортимента.

-

3. Наличие большого количества качественных оценок ассортимента. Отсутствие упорядоченной системы статистических данных, которые бы позволяли с достаточной точностью построить функциональные зависимости ассортимента и дать их количественную характеристику.

Из сказанного следует: требуется выявить общие правила решения прикладных задач оптимизации ассортимента без полного перебора возможных вариантов таких решений.

Поскольку число факторов велико, то одной из проблем, требующих решения, является проблема сложности, так как любой анализ тем эффективнее, чем меньшим числом факторов и параметров (показателей) состояния объекта исследований он оперирует. Уменьшить количество подлежащих анализу факторов и параметров (показателей) состояния можно основываясь на принципе лимитирующего действия факторов, который позволяет выделить факторы, решающим образом влияющие на исследуемый объект, и параметры состояния (показатели), характеризующие состояние объекта с достаточной полнотой. Действительно, в конкретно заданных условиях одни факторы всегда находятся относительно других факторов в достаточном или даже избыточном количестве и эффективность ассортимента не ограничивают, а потому могут быть исключены из чис- ла подлежащих непосредственному контролю и анализу.

Однако исключением части факторов дело не должно ограничиваться: чувствительность ассортимента к факторам во времени и в зависимости от условий функционирования рынка меняется. Следовательно, каждое состояние рынка требует вполне определенной комбинации факторов. Только тогда ресурсы используются оптимально для получения требуемого результата, потому что при многофакторном воздействии на ассортимент влияние фактора, находящегося в относительном минимуме, зависит от величин и динамики влияния других факторов. Поэтому при разработке программы формирования ассортимента приходится ориентироваться не только на минимум отдельного фактора, а на всю их совокупность, то есть определять величины сопутствующих факторов, достаточные для полного целевого использования лимитирующего фактора.

Выбор показателей состояния ассортимента должен выполняться с учетом следующих основных требований: однозначного соответствия определенным совокупностям факторов; наличия физического смысла; легкости и точности прямого определения; универсальности и полноты характеристики ассортимента в течение всего периода.

Выполнение этих требований на практике встречает определенные трудности, состоящие, прежде всего, в указанных выше качественных изменениях ассортимента во времени и связанной с этим изменчивостью значимости (рангов) факторов. Однако такой показатель, как, например, прибыль, отвечает практически всем перечисленным требованиям. В то же время использование прибыли в качестве универсального показателя может показаться недопустимым упрощением оценки процесса формирования оптимального ассортимента.

Как правило, формированию ассортимента мешает недостаток параметрических описаний функциональных связей: в экономических науках часто используются качественные оценки ассортимента и общего состояния рынка. Сопоставить влияние сравнительно большого числа факторов различной физической природы можно с помощью методов ранговой корреляции, основанных на экспертизе.

Анализ специальной литературы показал, что при определении структуры ассортимента товаров в качестве факторов чаще всего рассматриваются: наличие оборотных средств; закупочные цены; оборачиваемость товара; спрос на товар; условия оплаты; наличие соответствующих элементов ассортимента у конкурентов; количество конкурентов; тип рынка, качество товара; доля рынка и некоторые другие. При этом ассортимент, как правило, характеризуется ценой товара, глубиной и шириной, взаимозаменяемостью и взаимодополняемостью товаров, сервисом, узнаваемостью бренда.

Согласованность m экспертных оценок по n указанным факторам и параметрам (показателям) состояния ассортимента можно проверить с помощью критерия Кендалла W , значимость которого, в свою очередь, оценивается по критерию Пирсона x 2, так как величина m ( n - 1) подчиняется закону х 2 - распределения с числом степеней свободы ( n – 1) [5].

Преобразуя применительно к рассматриваемому случаю формулы разделов 31.19– 31.25 монографии Кендалла и Стюарта [там же, с. 635–643], получим:

W =

12 S m2 х n(n —1) -£(tj — tj )

где S – сумма квадратов отклонений от средней величины ранга каждого из факторов или параметров состояния объекта исследований;

m – число источников экспертной оценки;

n – число факторов или параметров, оцениваемых экспертизой;

tj – число факторов или параметров состояния с одинаковыми рангами (не различимых по влиянию и значению) в j -м цикле ранжирования ( j = 1, 2, ..., m – 1, m );

2 =_____________ 12 5_____________

X m х n ( n + 1) - ^ ( t j - tj )/( n - 1)

Для значений x 2 в нашем случае целесообразно принять достаточно высокий 5 %-й уровень значимости, что соответствует вероятности совпадения экспертных оценок не ниже 0,95. Для принятого уровня значимости

2 χ отношение т2абл . =1. χ расч.

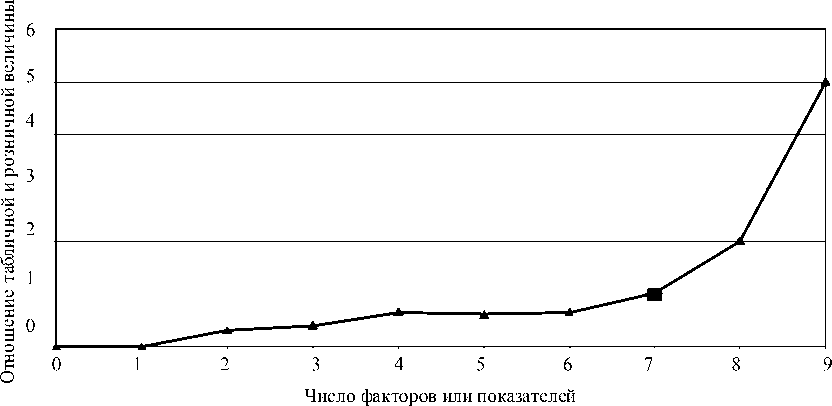

Анализ пок. азал, что современная априорная информация, на основе которой проводятся подобные экспертизы, обеспечивает заявленную вероятность только для ограниченного числа факторов рынка или показателей состояния ассортимента. Из рисунка 2 видно, что в нашем случае предельное значение отношения х 2табл/ Х 2расч, равное 1, достигается уже при 7 сравниваемых объектах (см. рис. 2). Причем зависимость отношения от числа анализируемых объектов аппроксимируется кривой 2-го порядка:

P(N) = 1 - 0,002 х N, где P(N) – вероятность достоверности ранжирования N факторов или показателей состояния ассортимента.

Рис. 2. График зависимости Х 2табл/ Х 2расч от числа N

Иначе говоря, при сохранении уровня достоверности прогнозов, а также точности решений по управляющим воздействиям, увеличение числа учитываемых факторов и показателей требует роста объема информации о них в квадрате. Следовательно, трудоемкость текущего контроля, выработки и практического осуществления управляющих действий значительно повышается. Поэтому в практической работе при формировании ассортимента нецелесообразно учитывать более 7 факторов и показателей. А если учесть, что, как видно из рисунка 2, для их числа от 4 до 7 отношение χ 2табл./ χ 2расч. практически одинаково (обеспечивается одна и та же вероятность достоверной оценки), то для прогнозирования и принятия решений по управлению ассортиментом может оказаться достаточным рассмотрение 4 факторов или показателей. Подтверждением данного вывода может служить утверждение Е. Добровольского, Б. Карабанова и других авторов, что руководитель способен управлять ограниченным объемом своего, человеческого, внимания, то есть в лучшем случае семью (плюс-минус два) объектами [3, c. 23].

С учетом результатов ранжирования определяется состав факторов и параметров, используемый в дальнейшем для оптимизации ассортимента. При этом необходимость учитывать перечисленные выше специфические особенности функционирования организации требуют выявления общих правил решения оптимизационных задач без полного перебора потенциальных возможных вариантов решений. Это, как известно, сфера применения эвристического метода анализа, использующего методы подстановки, выделения или отделения, образования логических цепей. Метод подстановки сводится к отысканию из совокупности известных теорем и аксиом такой, которая при подстановке неких переменных и замене логических связок может быть преобразована в подлежащее доказательству утверждение. Метод выделения предполагает замену доказываемого выражения более простым, доказываемым каким-либо дру- гим методом. Тем самым считается доказанным исходное выражение (теорема). Образование логических цепей состоит в последовательном доказательстве методом выделения определенной совокупности выражений.

Основными этапами решения задачи оптимизации ассортимента эвристическим методом являются:

Этап I. Определяются цели, которых требуется достичь для решения проблемы оптимизации ассортимента в заданном аспекте.

Этап II. Этот этап практически сводится к заданию перечня исследований, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Этап III. Использование известных разработок для решения проблемы в целом.

В связи с разработкой алгоритмов управления формированием оптимального ассортимента ведущее значение имеют исследования функциональных зависимостей, отображающих условия максимального использования ассортиментного потенциала. Причем особенно важным является получение показателей реакций структуры ассортимента на внешние условия его формирования и динамику изменений ассортимента во времени.