Методологические аспекты управления логистической системой строительно-жилищного комплекса города на принципах программно-целевого подхода

Автор: Шульженко Татьяна Геннадьевна, Баширзаде Рамила Рафаил Кызы

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 5-2 (137), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснованы принципы управления логистической системой строительно-жилищного комплекса (СЖК) городской агломерации с позиций программно-целевого управления, актуализация которого определяется ориентированностью на исполнение целевых показателей Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и национального проекта «Жилье и комфортная городская среда», интегрированных по федеральным проектам «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды». Представлена частная методология управления, обеспечивающая формирование свойств логистической системы СЖК города, определяющих ее целевую результативность в пространстве задаваемых системой верхнего уровня требований и ограничений.

Логистическая система строительно-жилищного комплекса, логистика строительства, программно-целевое управление логистической системой, критерий эффективности управления логистической системой, частная методология управления мезологистической системой

Короткий адрес: https://sciup.org/148325756

IDR: 148325756

Текст научной статьи Методологические аспекты управления логистической системой строительно-жилищного комплекса города на принципах программно-целевого подхода

Строительство относится к структуроопределяющим отраслям экономики, в развитие его вовлечен значительный объем кадровых, интеллектуальных, инновационных ресурсов смежных отраслей экономики, эффективность использования которых существенно зависит от принятой концепции управления строительным комплексом и поддерживающими его функционирование подсистемами, ведущее место в составе которых занимает логистическая система.

Возрастание роли жилищного строительства в решении задач прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, решение проблем, связанных с ростом городов, на основе положений концепций устойчивого развития и разумной урбанизации корреспондирует с целевыми установками взаимосвязанных специализированных стратегических документов государственного и регионального уровней, в частности, государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – национального проекта «Жилье и городская среда» – федеральных проектов «Жилье», «Ипотека», «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», что ужесточает требования к логистическому обеспечению городского жилищного строительства по критериям надежности поставок строительных материалов и конструкций, величине затрат на логистические операции, гибкости в отношении структуры материальных потоков в целях обеспечения целевых показателей стратегических документов по объемам вводимого жилья, срокам ввода жилых объектов, экономической доступности качественного жилья для различных слоев населения.

Между тем, сформированный на сегодняшний день комплекс научных и научно-прикладных разработок и результатов по управлению логистическими системами в строительстве ориентирован, главным образом, на микроуровень – уровень строительных предприятий и их объединений, что формирует определенный методологический разрыв между действующей государственной концепцией управления жилищным строительством и имеющимся методическим аппаратом управления логистическими системами и предопределяет необходимость системной модернизации существующих подходов и концепций к построению и управлению логистическими системами в городском жилищном строительстве. Материалы и методы

Исследование логики эволюции методологических положений логистики строительства строительножилищного комплекса (СЖК) позволяет выявить ряд закономерностей, определяющих смену парадигм управления логистическими системами СЖК. Обобщение представленных в научной и учебной литературе положений, касающихся вопросов управления логистикой в строительстве, позволяет выявить следующие укрупненные этапы развития методологии управления исследуемыми логистическими системами:

-

• этап I – до 1990-х годов – элементы логистического подхода к управлению функциями транспортировки, складирования, управления запасами при решении задач планирования и экономики строительства (например [2]). Разработка решений по оптимизации указанных функций в рамках общей концепции государственного регулирования экономической деятельности на уровне отраслей и народного хозяйства в целом механизмами плановой экономики с использованием инструментария каскадирования значений плановых показателей до уровня предприятий;

-

• этап II – начало-середина 1990-х годов – середина 2010-х годов – укоренение логистического подхода к управлению строительными предприятиями в условиях ослабления государственного регулирования строительного сектора. Этап неоднороден: методологические положения развивались от определения границ логистических систем строительных предприятий, разработки инструментария сокращения логистических затрат на выполнение логистических операций отдельными предприятиями [22, 23] к методам управления цепями поставок в строительной сфере по мере усложнения

состава элементов логистических систем, их укрупнения и структурного разнообразия [5, 15] и поиску инновационных решений в логистике строительных компаний как способу повышения их конкурентоспособности и экономической эффективности на высококонкурентном рынке [6, 16].

Как видно из представленных характеристик, содержание этапов определяется действующей концепцией государственного управления СЖК, что дает основания к выделению третьего этапа, начало которого связано с утверждением паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» 24 декабря 2018 года:

-

• этап III – с 2018 года – изменение концепции управления строительно-жилищным комплексом, предполагающей установление государством целевых параметров результатов его функционирования при сохранении конкурентной рыночной среды на микроуровне, что обусловливает актуализацию целого ряда научных и научно-прикладных задач, связанных с разработкой механизмов согласования целевых установок программных документов и особенностями управления логистическими системами строительных предприятий.

По нашему мнению, в условиях третьего этапа методология управления логистическими системами строительно-жилищного комплекса должна основываться на следующих принципах:

-

• ориентированность на мезоуровень – уровень города (городской агломерации), являющегося, во-первых, нижним уровнем в реализации целевых установок национальных и федеральных проектов и государственных программ, следовательно, в территориальном разрезе именно город ответственен за выполнение проектных показателей; во-вторых, местом проявления потребностей субъектов (жителей города), чьи интересы обеспечивают цели государственных стратегических документов по обеспечению доступным жильем и формированию комфортной городской среды; в-третьих, социально-экономической системой, заинтересованной в устойчивом развитии.

В этих условиях представляется целесообразным определить логистическую систему СЖК как ме-зологистическую, рассматриваемую при этом как совокупность микрологистических систем, суммарный результат деятельности которых, с одной стороны, подчинен целевым установкам, обозначенным в рамках заявленных в сфере жилищного строительства национальных и федеральных программ и проектов, а с другой – обеспечивается эффективным функционированием каждой из микрологистических систем, оцениваемых традиционными показателями качества логистического менеджмента. Логистическая координация, сбалансированное развитие города с позиции современной урбанистики, решение комплекса задач эффективного управления не только материальным потоком, но и финансовыми потоками, обеспечение экономической безопасности функционирования логистической системы строительно-жилищного комплекса города требует централизации механизмов управления, применяемых субъектом управления логистической системы – профильным комитетом администрации города.

Актуальность подобного перехода косвенно подтверждается результатами исследования О.М. Дюковой и Э.М. Букринской [3], указывающих на отсутствие единого подхода к формированию городской логистической инфраструктуры, что особенно значимо для сектора жилищного строительства и благоустройства городских территорий. Как отмечают эти авторы, формирование городской логистической инфраструктуры по принципу «снизу вверх» – от освоения территорий отдельных кварталов к инфраструктуре районов и далее их интеграция в единую инфраструктуру города – ориентировано на создание отдельных инфраструктурных элементов разными субъектами в различные сроки, что приводит к ряду негативных эффектов: хаотичная застройка города, неоправданные ожидания со стороны пользователей, ухудшение качества строительных объектов, удлинение логистического цикла и пр.;

-

• иерархической взаимосвязанности целевых установок различных уровней логистической системы СЖК города. При этом механизмы установления взаимосвязанности требований национального и федеральных проектов, а также государственной и региональных программ (т.е. целевых установок верхнеуровневой системы, рассматриваемой как элемент внешней по отношению к логистической системе СЖК города среды) и соответствующих результативных параметров функционирования рассматриваемой логистической системы (т.е. ее целевых установок) обеспечиваются применением методов программно-целевого управления, основные положения которого подробно проработаны на этапе I (например, [10, 12, 21]), в частности, методов формализации целей, распределения ресурсов по приоритетным направлениям и этапам реализации программы, шкалирования основных целевых показателей и их каскадирования по уровням системы.

Вместе с тем, следует принимать во внимание следующие важные аспекты применения программно-целевого подхода при управлении логистическими системам СЖК города:

-

1) методология программно-целевого управления, разработанная в условиях плановой экономики, была ориентирована на применение директивных методов реализации плановых показателей, слабо применимых в современных условиях рыночной среды. Результаты выполненного анализа показывают, что использование индикативного программно-целевого управления позволяет формировать работоспособные механизмы управления логистическими системами мезоуровня, предоставляющие возможность адаптировать методический инструментарий к рыночным условиям;

-

2) программно-целевой подход, относясь к стратегическому уровню управления макроэкономическими (и макрологистическими) системами, не позволяет применить его положения к управлению входящими в ее состав микрологистическими системами (логистическими системами строительных предприятий города), в связи с чем при установлении взаимосвязей между целевыми установками мезо- и микроуровня представляется целесообразным использовать положения концепции управления по целям;

-

• приоритетность характеристик надежности управления логистической системой СЖК города. Решение задачи выбора критерия эффективности управления логистической системой строительножилищного комплекса города в рамках применения программно-целевого подхода не представляется столь очевидной, как в случае исследования логистических систем строительных компаний. Действительно, изменение масштаба и усложнение структурных характеристик рассматриваемой системы, подчиненность целям системы более высокого уровня выступают основными факторами пересмотра подхода к формированию критерия эффективности управления, в качестве которого в рамках этапа II развития методологии управления логистических систем в строительстве рассматривались типовые показатели сокращения логистических издержек, повышения рентабельности активов логистической системы и т.п. показатели.

При построении критерия эффективности управления логистической системой СЖК городской агломерации предлагается принимать во внимание следующие рассуждения. При исследовании систем с поведением, отличным от детерминированного или вероятностного, т.е. систем, для которых неизвестны вероятности перехода из одного состояния в другое, к числу которых следует отнести логистические системы строительно-жилищного комплекса городской агломерации, обнаруживается несостоятельность применения принципа оптимальности (Б.С. Флейшман [24], М.С. Солодкая [19, 20] и др.), что определяет следующую направленность решения задачи формирования критерия эффективности управления:

-

во-первых, в этих случаях целесообразно использовать категорию «допустимости» значений выходных параметров работы системы, что переводит поиск критерия эффективности к понятию «надежность»;

во-вторых, ведущим принципом становится расширение понятия «эффективность» и, соответственно, его многокритериальность, призванная отражать отдельные аспекты деятельности и обеспечивать выбор такого критерия (критериев), который в наибольшей степени соответствует целям выполняемого анализа. Развитие данного тезиса обосновано в работах представителей польской научной экономической школы Т. Котарбинского [11] и Я. Зеленевского [8].

В рамках применения программно-целевого управления логистическими системами СЖК городской агломерации особый интерес представляет «целевая эффективность» как мера соответствия результата и цели, что, по мнению М.С. Солодкой, может быть обозначено как «надежность». Иными словами, если система управления функционирует надежно, «т.е. результат ее деятельности соответствует целям, то отношение результата к цели близко к максимальному» [20]. Приоритет понятия «надежность» при построении критериев эффективности управления подчеркивается в работах Т. Питерса и Р. Уотермена [14], Дж. Харрингтона [26], а также ученых российской научной школы (например, В.А. Заволокина и Г.А. Заволокина [7], В.Н. Кабанова [9], А.Н. Фурманкова [25], К.В. Хоро-шуна [27] и др.)

Представленные положения позволяют заключить, что в условиях программно-целевого подхода к управлению при ориентации на выполнение требований национального и федеральных проектов и программ особое значение при выборе критерия эффективности управления логистической системой при- обретает параметр надежности. Конкретизируя представленный тезис, отметим, что в рамках действующей парадигмы управления СЖК цель управления состоит в обеспечении надежного исполнения целевых показателей действующих проектов и программ различного уровня, что определяет необходимость решения двух методологических проблем: во-первых, формализацию надежности управления логистической системой строительно-жилищного комплекса города как критерия эффективности управления; во-вторых, установление взаимосвязи требований программных документов в сфере жилищного строительства и целевого состояния логистической системы СЖК.

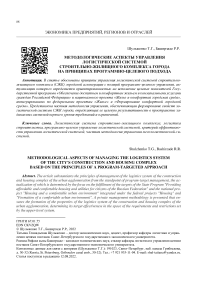

Рис. 1 . Содержание фазы проектирования частной методологии управления логистическими системами строительно-жилищного комплекса городской агломерации при смене парадигмы управления

Результаты и их обсуждение

Представленные положения составили основу разработанной частной методологии управления логистическими системами (ЛС) СЖК города, логико-временную структуру которой, согласно общему подходу, составляют фазы проектирования, технологическая и рефлексивная [29]. Формирование разработок в рамках фазы проектирования (рис. 1) логистической системы строительно-жилищного комплекса города с позиции программно-целевого подхода основано на принципе взаимосвязанности целевых установок ее различных уровней. При этом целевое состояние логистической системы строительножилищного комплекса города может быть представлено с точки зрения ее свойств, содержательно определяемых следующим образом:

-

• функциональность рассматривается как способность системы обеспечивать продвижение материальных потоков с интенсивностью, определяемой объемами строительства на каждом этапе реализации проекта (программы), а также соблюдение сроков ввода объектов жилищного строительства;

-

• устойчивость рассматривается как способность системы возвращаться к равновесному состоянию в условиях возмущающих воздействий внешней среды [13, 28];

-

• надежность как способность системы функционировать без отказов, возникновение которых рассматривается с позиций выполнения условий «совершенного заказа»;

-

• гибкость рассматривается как свойство логистической системы сохранять способность выполнять заданные функции при незначительном изменении состава основных фондов логистической инфраструктуры и минимизации времени на возможную переналадку (перевооружение) системы в условиях изменения характеристик и параметров потока строительных материалов и конструкций;

-

• адаптивность рассматривается как способность системы сохранять динамику своего развития при выполнении заданных функций, изменяя свои структурные и процессные характеристики под влиянием факторов внешней среды.

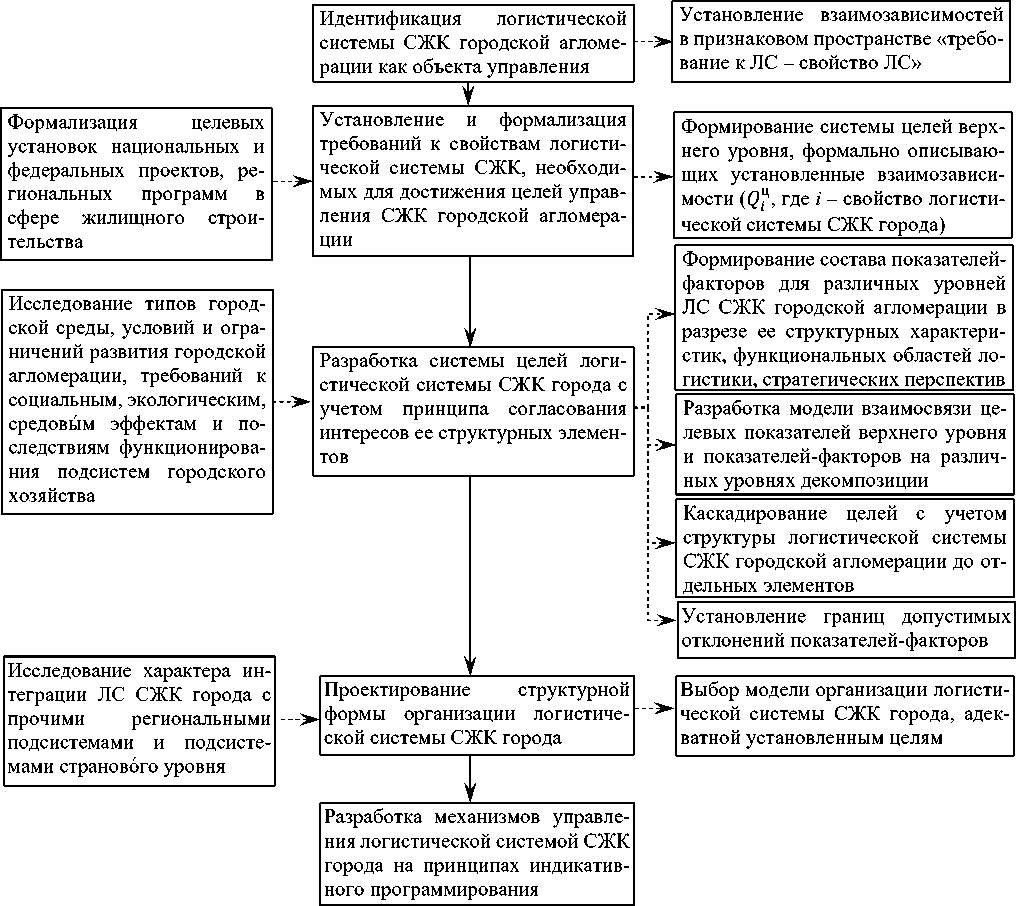

В условиях действия государственных документов стратегического развития в сфере жилищного строительства целевые установки ЛС СЖК города определяются в рамках признакового пространства «требование к логистической системе – свойство логистической системы» (рис. 2). При этом очевидно, что приоритетность выбора того или иного свойства, а, следовательно, приоритетность показателя(ей) развития (состояния) логистической системы зависит от состояния внешней среды.

Целевые установки национальных и федеральных Требуемые свойства логистической системы проектов, государственных программ в сфере строительно-жилищного комплекса города жилищного строительства

Рис. 2 . Соотношение между целевыми установками программных документов в сфере жилищного строительства и необходимыми свойствами ЛС СЖК

В ходе формализации требований к свойствам логистической системы СЖК города и дальнейшем формировании системы показателей применен метод построения дерева целей, разработанный и доказательно обоснованный Л.Н. Буяновой и М.Г. Григоряном [4]. Так, общий граф формируют показатели, распределенные по следующим уровням:

-

• уровень 1 (У 1 ) – базовые индикаторы (показатели) как измерители степени зрелости каждого из свойств логистической системы строительно-жилищного комплекса (Q ^ );

-

• уровень 2 (У 2 ) – структурные факторы повышения зрелости рассматриваемого свойства логистической системы СЖК города как результат детализации базового индикатора (показателя);

-

• уровень 3 (У 3 ) – виды и методы оценки влияния структурных факторов на базовый индикатор;

-

• уровень 4 (У 4 ) – задачи управления логистической системой СЖК города для достижения заданного уровня зрелости рассматриваемого свойства.

Фрагмент системы базовых индикаторов (У 1 ) и результаты их детализации до уровня структурных факторов (У 2 ) представлены в таблице.

Таблица

Картирование свойств логистических систем СЖК в программно-целевом подходе (фрагмент)

|

Свойства ЛС СЖК |

Базовые индикаторы, У 1 |

Структурные индикаторы, У 2 |

|

1. Функ-циональ-ность |

1.1. Пропускная способность |

1.1.1. Пропускная способность объектов городской (региональной) логистической инфраструктуры СЖК |

|

1.1.2. Пропускная способность объектов логистической инфраструктуры элементов логистической системы (строительных компаний) |

||

|

1.1.3. Провозные возможности парка транспортных средств |

||

|

1.2. Продолжительность логистического цикла |

1.2.1. Продолжительность периода транспортировки элементов материального потока строительных грузов |

|

|

1.2.2. Продолжительность операций складирования и грузопереработки |

||

|

2. Устойчивость |

2.1. Продолжительность периода времени возврата логистической системы СЖК к равновесному состоянию |

|

|

3. Надежность |

3.1. Уровень обслуживания |

3.1.1. Количество случаев нарушений сроков поставки строительных и прочих материалов и конструкций |

|

3.1.2. Количество случаев нарушений объемов поставки строительных и прочих материалов и конструкций |

||

|

3.1.3. Количество случаев нарушений информационного обмена между участниками логистической системы |

||

|

4. Гибкость |

4.1. Продолжительность периода времени на перенастройку технологических процессов ЛС |

4.1.1. Продолжительность периода времени на замену технологических ресурсов |

|

4.1.2. Продолжительность периода времени изменения технологии реализации логистических процессов |

||

|

5. Адаптивность |

5.1. Разрыв в темпах роста значений целевых показателей ЛС СЖК и показателей-факторов |

|

|

6. Экономичность |

6.1. Суммарный объем финансовых средств на функционирование логистической системы СЖК (в разрезе бюджета) |

6.1.1. Суммарные логистические издержки, в т.ч. операционные издержки на содержание логистической системы с учетом обеспечения логистической инфраструктуры |

|

6.1.2. Расходы на мероприятия для хеджирования риска незапланированных финансовых потерь от нарушения требований при реализации национальных проектов |

||

|

6.1.3. Инвестиции на мероприятия в рамках требований концепции разумной урбанизации и устойчивого развития |

||

|

7. Управляемость |

7.1. Продолжительность периода времени отклика логистической системы на управляющие воздействия субъекта управления |

7.1.1. Продолжительность периода подготовки данных и разработки управленческого решения |

|

7.1.2. Продолжительность периода передачи регулирующего воздействия |

||

|

7.1.3. Продолжительность периода формирования отклика системы |

||

|

7.1.4. Продолжительность периода получения обратной связи |

||

Завершающие этапы формирования системы показателей второго уровня связаны с детализацией показателей-факторов, определяющих характер и поведение структурных индикаторов. Например, для показателя «3.1.2. Количество случаев нарушений объемов поставки строительных и прочих материалов и конструкций» в качестве показателей-факторов могут приняты следующие: параметры запасов в системе по видам строительных конструкций и материалов для строительства и благоустройства городских территорий; объемы резервных мощностей по основным технологическим ресурсам логистической системы СЖК города; результаты оценки уровня надежности поставщиков и пр.

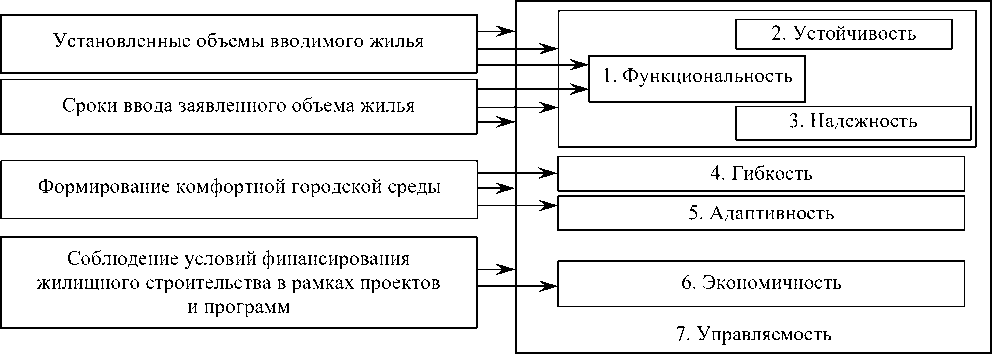

Представленная система показателей после ее количественного описания и шкалирования допустимых значений индикаторов и показателей-факторов формирует целевое состояние логистической системы СЖК города и рекомендуется к использованию на технологической фазе частной методологии (рис. 3) при решении задач управления исследуемой логистической системой.

Результаты анализа макроэкономических, социальных, рыночных, политических факторов, влияющих на функционирование логистической системы СЖК города, сценариев их потенциальных изменений

Определение целей и задач управления логистической системой СЖК городской агломерации

Результаты анализа потенциала логистической системы СЖК города: инфраструктурных, кадровых, информационных, технологических ресурсов; потенциала системы управления

V

Разработка методов управления логистической системой СЖК городской агломерации

Установление критерия (критериев) эффективности управления логистической системой СЖК городской агломерации

Оценка рисков нарушения управляемости логистической системы СЖК городской агломерации

Разработка комплексных программ развития потенциала логистических систем СЖК городской агломерации в соответствии с требованиями Q ?

Разработка решений по корректировке распределения имеющихся ресурсов по отдельным этапам программ развития СЖК городской агломерации

Разработка мотивационных схем и механизмов оперативной корректировки параметров технологических процессов участников ЛС СЖК городской агломерации

Выбор инструментальных средств обоснования и принятия решений при управлении ЛС СЖК городской агломерации

Разработка комплекса цифровых технологий, обеспечивающего сбор, обработку и интеллектуальный анализ данных о функционировании ЛС СЖК города

Рис. 3 . Содержание технологической фазы частной методологии управления ЛС СЖК городской агломерации при смене парадигмы управления

Принимая во внимание действие принципа приоритетности характеристик надежности управления логистической системой строительно-жилищного комплекса города, цель управления ЛС СЖК городской агломерации может быть сформулирована как формирование и поддержание способности системы управления обеспечивать заданный требованиями национальных и федеральных проектов и программ уровень целевой эффективности (определяемой, например, в [18]) логистической системы СЖК города. Измерителем (критерием) целевой эффективности в общем виде выступает степень приближения логистической системы к установленным целям, количественная оценка которой может быть выполнена, например, с использованием скорректированных коэффициентов [9] по каждому i-му свойству исследуемой логистической системы:

П . П ^тт

-Птах ’ П -

Kt =

, 0 < Ki < 1, i = 1,п ,

где П;тах, Щт.п - набор нормативных показателей по каждому отдельно взятому свойству логистической системы СЖК города, значения которых определены в ходе количественного описания ее целевого состояния, обеспечивающего соответствие требованиям государственных и региональных документов стратегического развития сферы жилищного строительства; П - фактические значения соответствующих показателей.

Тогда оценка эффективности управления логистической системой строительно-жилищного комплекса городской агломерации в соответствии с методологическими принципами программно-целевого подхода может выполняться по следующим стратам:

-

• по уровням логистической системы - рассматривается уровень субъекта управления (профильного комитета администрации города) и уровень отдельных хозяйствующих субъектов, обеспечивающих реализацию логистических процессов (строительные компании, транспортные компании, складские операторы, поставщики строительных конструкций и т.д.);

-

• по этапам реализации региональных и городских стратегических программ развития сектора жилищного строительства и формирования комфортной городской среды - принимаются во внимание целевые показатели отдельных этапов указанных программ, в свою очередь корреспондирующих с требованиями национального проекта «Жилье и городская среда»;

-

• по логистическим процессам, реализуемым в рассматриваемой логистической системе.

Подобная структуризация оценочных суждений позволяет в дальнейшем формировать регулирующие воздействия, нацеленные на преодоление выявленных отклонений в параметрах отдельных свойств системы.

Заключение

В ходе обобщения результатов выполненного исследования сформулированы следующие выводы: во-первых, в условиях действующей концепции управления строительно-жилищным комплексом, ориентированной на применение методов государственного регулирования посредством реализации специализированных стратегических документов развития (государственной программы, национального проекта «Жилье и городская среда», федеральных проектов при сохранении высококонкурентной рыночной среды на рынке жилищного строительства целесообразно рассматривать ЛС СЖК как мезо-логистическую, структурно включающую вместе с тем, комплекс микрологистических систем строительных предприятий. Такое представление позволяет сформировать систему управления логистической поддержкой жилищного строительства, обеспечивающую достижение целевых показателей ввода качественного жилья, формирования комфортной городской среды в установленные сроки при согласовании интересов участников строительного рынка;

во-вторых, управление логистическими системами строительно-жилищного комплекса города определяется особым подходом к целеполаганию: в частности, целевые установки рассматриваемой логистической системы задаются системой более высокого уровня - региональной экономической системой, и формализуются через целевые показатели национальных и федеральных проектов и государственных программ. Представленный подход к обоснованию направлений актуализации теоретико-методических положений логистики строительно-жилищного комплекса города с использованием принципов программно-целевого управления позволяет, с одной стороны, увязать проблемы функционирования микрологистических систем и требований государства через целевые показатели национальных программ и проектов; с другой - результативно использовать разработанный инструментарий управления микрологистическими системами в строительстве, адаптировав его положения к целям системы более высокого уровня;

в-третьих, разработанная методология управления ЛС СЖК города ориентирована на применение многоуровневой системы целевых показателей, с одной стороны, позволяющей осуществлять полный цикл управления логистической поддержкой городского жилищного строительства в разрезе уровней логистической системы, этапов реализации документов стратегического развития жилищного строительства, логистических процессов; с другой - обеспечивающей сопряженность с имманентно присущими исследуемой логистической системе свойствами, а следовательно, априорное повышение ее эффективности. Кроме того, представленная система показателей формирует необходимую основу для перехода к интеллектуальному управлению логистической системой СЖК города с применением цифровых технологий мониторинга и анализа данных;

в-четвертых, выбранный критерий оценки эффективности управления логистической системой строительно-жилищным комплексом города апеллирует к понятию надежности управления, что в целом соответствует идеологии программно-целевого подхода.

Область перспективных исследований и разработки прикладных решений на основе предложенной частной методологии управления логистической системой СЖК города определяется уточнением принципов построения логистических систем строительно-жилищного комплекса города в соответствии с реализуемыми подходами к комплексному развитию городской среды в рамках концепций устойчивого развития и разумного урбанизма; формированием математических моделей взаимосвязи базовых (У 1 ) и структурных (У 2 ) индикаторов, а также показателей-факторов (У 3 ); апробацией методов формирования количественных значений целевых показателей и их допустимых отклонений; разработкой цифровых технологических решений в составе механизмов управления логистической системой строительножилищного комплекса.

Список литературы Методологические аспекты управления логистической системой строительно-жилищного комплекса города на принципах программно-целевого подхода

- Баширзаде Р.Р., Плотников А.П., Пахомова А.В. Методологические проблемы управления логистической системой строительно-жилищного комплекса // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2021. № 4 (32). С. 5-12.

- Бузырев В.В., Инютина К.В., Немчин А.М. Организация управления и эффективность строительства. Л.: Изд-во ЛИЭИ им. П.Тольятти, 1985. 80 с.

- Букринская Э.М., Дюкова О.М. Эволюция логистической инфраструктуры городов в цифровой экономике // Логистика и управление цепями поставок: Сб. науч. трудов. СПб.: СПбГЭУ, 2020. С. 26-32.

- Буянова Л.Н., ГригорянМ.Г. Проблемы управления производительностью труда на водном транспорте: монография. СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2021. 188 с.

- Дюкова О.М., Локтионова Е.В. Управление цепями поставок в строительстве в условиях цифровизации // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 2 (122). С. 171-175.

- Дюкова О.М. Логистические инновации в строительстве // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2017. № 1-1. С. 384-388.

- Заволокин В.А., Заволокин Г.А. К вопросу об оценке надежности социально-экономических систем // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2009. № 2-2 (75). С. 22-25.

- Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов: введение в теорию организации и управления. М.: Прогресс, 1971. 310 с.

- Кабанов В.Н. Методология оценки надежности промышленной организации // Эффективное антикризисное управление. 2011. № 6 (69). С. 68-77.

- Кононенко П.И. Стратегическое программно-целевое управление производственно-хозяйственной системой. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2003.

- Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М.: Экономика, 1975. 269 с.

- Митрофанова И.В. Природа программно-целевого подхода, условия и закономерности его применения в управлении развитием производственно-хозяйственных систем. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/Economics/36082.doc.htm (дата обращения 11.06.2022).

- Никоноров В.М. Устойчивость системы: экономический аспект // Современная научная мысль. 2017. № 3. С. 154-158.

- Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). М.: Прогресс, 1986. 418 с.

- Плетнева Н.Г., Гужева Е.Г., Чепаченко Н.В. Выбор модели цепи поставок как способ повышения эффективности предпринимательских структур в строительстве // Вестник гражданских инженеров. 2018. № 6 (71). С .236-242.

- Плетнева Н.Г., Сбитнева Д.В. Вызовы и тенденции развития жилищного строительства в «эпоху беспорядка» // Теоретическая экономика. 2021. № 11. С. 116-121.

- Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 459 с.

- Проблема эффективности в современной науке. Методологические аспекты / Отв. ред. Урсул А.Д. Кишинев: Штиинца, 1985. 255 с.

- Солодкая М.С. К единству социального и технического: проблемы и тенденции развития научных подходов к управлению. Оренбург: Печ. дом «Димур», 1997. 208 с.

- Солодкая М.С. Надежность, эффективность, качество систем управления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.quahty.eup.ш/MATERIALY10/qsm.htm?yscШ=l60qoducbc364569355 (дата обращения 26.07.2022).

- Сычанина С.Н., ШичияхР.А. Программно-целевое управление: генезис и тенденции развития // Научный вестник Южного института менеджмента. 2013. № 4. С. 37-42.

- Теренина И.В. Алгоритм формирования микрологистических систем предприятий строительного комплекса // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2013. № 2. С. 45-48.

- Теренина И.В. Логистическая парадигма как метод повышения эффективности функционирования предприятий инвестиционно-строительного комплекса // Экономика и общество в фокусе современных исследований: традиции и инновации: материалы межд. науч.-практ. конференции (г. Саратов, 18.06.2012). Саратов: Изд-во «КУБиК», 2012. С. 128-137.

- Флейшман Б.С. Системотехника и инженерная экология // Вопросы философии. 1983. № 3. С. 68-76.

- Фурманков А.Н. Теория и методология управления надежностью социально-экономических систем на этапе их проектирования: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб.: СПбГИЭУ, 2005. 35 с.

- Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. М.: Экономика, 1990. 272 с.

- Хорошун К.В. Методика оценки надежности социально-экономических систем // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 3. С. 41-42.

- Чайковская Н.В. Проблемы обеспечения экономической устойчивости хозяйственной системы региона // Региональная экономика: теория и практика. 2005. № 6. С. 33-35.

- Шульженко Т.Г. Инновационный потенциал логистики. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. 132 с.

- Шульженко Т.Г. Оценка надежности складских систем с использованием логических моделей отказов // Логистика и управление цепями поставок. 2010. № 6 (41). С. 22-27.