Методологические атрибуты управления

Автор: Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Общие вопросы формализации проектирования: онтологические аспекты

Статья в выпуске: 3 (37) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована дефиниция «методология» в контексте различных факторов, затрудняющих её адекватное понимание, среди которых авторы отмечают, что предмет науки управления часто рассматривается только в виде процесса деятельности, без процесса мышления. Представлено авторское определение методологии, которое увязывает учение об управлении мышлением и деятельностью на основе тесно взаимодействующих атрибутов. Показано, что методология аккумулирует и предлагает совокупность инструментов для решения задач и проблем в любой отрасли знаний, в том числе в сфере управления. Рассмотрены пять групп методологических инструментов: направляющие, созидающие, преобразующие, содержательные и оценочные в контексте конкретных условий для исследования, построения и оценки деятельности экономических систем типа «организация». Показана онтология науки управления, включающая совокупность атрибутов всех разделов науки управления (теории, методологии, технологии), а также основные атрибуты практики управленческой деятельности. Новым является подход к формированию разделов науки управления, содержательному наполнению этих разделов, а также к обоснованию их места в управлении применительно к деятельности различных типов систем в социальном и экономическом пространстве.

Управление, организации, теория, методология, технологии, практика, инструменты

Короткий адрес: https://sciup.org/170178859

IDR: 170178859 | УДК: 005 | DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-3-296-306

Текст научной статьи Методологические атрибуты управления

Управленческая деятельность является неотъемлемым атрибутом организованных систем различной природы (экономических, биологических, социальных, технических), обязательный феномен любых системных совокупностей и процессных состояний в различных видах деятельности, реализующих формирование, поддержание и развитие их построения и функционирования для достижения целей, миссии и стратегии.

Управление по работам [1-3] – «это процесс взаимодействия динамически изменяющихся в пространстве и времени, связанных между собой управленческих функций, с целью решения проблем и задач организации».

При этом управление начинается до установления режимов исследования, проектирования, функционирования и развития, т.е. вначале совершение управленческих действий происходит в мышлении, потом перетекает в управленческую деятельность и адекватное поведение людей и, наконец, производится оценка полученных результатов и устанавливается соответствие заданным параметрам задач.

Согласно авторскому определению, управление – это целенаправленный динамический процесс в виде совокупности различных видов действий в сфере мышления, коммуникаций или деятельности по определению и выполнению задач, формулированию и разрешению проблем с помощью воздействий или на основе применения управленческих инструментов.

В практике сложилась определённая очерёдность выполнения функций управления, которые являются стержнем любого управленческого процесса. Однако в работах классиков управленческой науки (Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. Гилберт, Э. Мэйо, Г. Минцберг и др.) отсутствовала схема взаимодействия функций управления в рамках управленческого цикла, ограничиваясь только их перечнем, без обоснования и примеров [4, 5].

1 Материалы и методы

В настоящее время существуют неоднозначное представление о содержании науки управления, составе её разделов и систематизации её атрибутов [6-11]. Большинство современных предметных научных областей включает три основных раздела: теорию, методологию и технологии, которые связаны между собой взаимными атрибутивными, логическими и содержательными отношениями. При этом каждый раздел имеет своё назначение, место и роль в соответствующем научном предметном пространстве [12, 13].

Теория - это стройная непротиворечивая система представлений и атрибутов, в обобщённой форме раскрывающая существенные свойства и закономерности, предлагаемые и используемые для любой определённой области окружающей действительности, на основе которых достигается понимание форм и содержания данной предметной области (ПрО) для последующего методологического и технологического оснащения практической деятельности [14, 15].

Методология - это совокупность адекватных инструментов в сфере мышления, коммуникаций или деятельности по определению и выполнению заданий, задач некоторого предметного (дисциплинарного) пространства для целенаправленного продвижения с целью получения заданных результатов, последующего их использования в технологиях и на практике [10, 16].

Технология управления - совокупность операционных действий в информационных процессах и человеческих отношениях для достижения заданных результатов, осуществляемых в различных ПрО для реализации задач разного уровня, масштаба и назначения [17].

Практика - это деятельность индивидов, групп и организованных коллективов человеческого общества по устроению своей жизнедеятельности, а также совокупность усилий, прилагаемых ими для формирования, поддержания и решения задач, проблем, также реализации проектов, программ повышения качества и эффективности жизнедеятельности, используя теоретические постулаты, методологические инструменты и технологические средства [18, 19].

Управление, как отрасль знаний применительно к социальным и экономическим средам, развивается и обогащается новыми терминами и определениями, характеризующими многообразие точек зрения на их содержание. Приведённые определения терминов обусловлены корректировкой известных определений, отражающих особенности представлений их авторов.

Благодаря научным исследованиям и приложению методологии к практической деятельности в различных областях Г.П. Щедровицкого и его учеников (О.С. Анисимов, В.С. Дуд-ченко, Ю.В. Громыко, О.И. Генисаретский, С.В. Попов, П.Г. Щедровицкий и др.) сформировалось новое научное направление «системомыследеятельностная» методология [20]. Такой подход привёл к активному проявлению методологических атрибутов в других предметных и профессиональных областях, в т.ч., в науке управления.

В работе [21] рассматривается методология как последовательность характеристики деятельности, логической и временн о й структуры деятельности.

Несмотря на существование ряда определений термина «методология», можно отметить трудности с пониманием содержания данного понятия в контексте науки управления.

Во-первых, наука управления не выстроена как аксиоматическая наука со всеми существующими атрибутами, проявившими себя и отмеченными в научных исследованиях и на практике; не представлено и не обосновано содержание отдельных атрибутов основных разделов науки управления.

Во-вторых, отсутствует структура каждого раздела науки управления, не установлены связи и влияние отдельных атрибутов друг на друга, а также взаимодействие основных атрибутов науки управления с практикой управления [22].

В-третьих, методология управления представляется и позиционируется, чаще всего, в виде процесса деятельности. Однако использование процессов мыслительной деятельности, формулирование их оснований, процедур и результатов помогло пониманию и формированию перехода от процессов мышления к деятельности или к коммуникациям и наоборот [23].

Предлагается следующее определение: методология управления - это учение об управлении мышлением и деятельностью для представления некоторой системной совокупности тесно взаимодействующих атрибутов в рамках процессной смены их состояний (или положений) и соблюдения последовательности и содержания функциональных преобразований.

Чаще всего к методологии управления обращаются для исследования, построения и/или развития каких-либо процессов или объектов в рамках различных типов систем или их составных частей в социальных и экономических средах. Причём делается это на основе известных методологических инструментов (проект, сценарий, программа и т.д.) [24].

2 Методология управления

Методологические инструменты следует разделить на пять групп сущностей: направляющие, созидающие, содержательные, преобразующие и оценочные.

К направляющим методологическим инструментам следует отнести подходы, концепции, идеи, которые определяют видение всего замысла будущего феномена (его конструкцию).

Исследование или построение состава и содержания каких-либо феноменов (объектов или процессов) следует начинать с определения подхода к формированию основного направления предстоящей деятельности, на основании которого следует сформулировать и установить значимые параметры основного замысла в методологическом плане.

Выбранный подход задаёт некоторое понимание определённых позиций и установлений, на основе которых будут приниматься решения, так как они вобрали опыт применения известных концепций и идей, а также традиций исследовательской работы в определённой предметной или профессиональной среде.

Системный подход представляет различные феномены (процессы, объекты) в виде некоторой целостности, состоящей из взаимозависимых подсистем и их частей, каждая из которых вносит свой вклад в обеспечение управляемости некоторой целостности.

Процессный подход основывается на идее существования протекающей непрерывной деятельности в виде взаимодействия операций и процедур и представляющей некоторую совокупность действий, которые изменяются в пространстве и времени на основе определённого замысла и выстраивания последовательности деятельности.

Функциональный подход предопределяется существованием некоторой универсальной совокупности функций управления, представляющих собой управленческий цикл как универсальную конструкцию, определяющую последовательность основного деятельностного процесса и преобразования системных элементов и получения заданных результатов.

Иногда необходимо одновременно определять и применять основные атрибуты системного, процессного и функционального назначения, которые актуальны для выбора методологических инструментов и формирования последующего технологического оснащения [25].

К важнейшим атрибутам системного подхода относятся тип организации, её ресурсы, продукты/услуги, технологии, результаты деятельности, структура, культура, менеджмент, основные параметры которых используются и преобразуются в рамках операционной и управленческой деятельности.

К основным атрибутам процессного подхода в организациях следует отнести совокупность подпроцессов и их значимых частей, формы и содержание входа, выхода, процедуры преобразования входа в выход, определяющие взаимосвязь подпроцессов и их частей. Например, к ним относятся такие «процессы организации, как управление персоналом, управление финансами, управление маркетингом и т.д. Примерами подпроцессов являются: управление сертификацией продукции, управление потребностью в информации, управление экономикой маркетинга и т.д.» [17].

К атрибутам функционального подхода в рамках организаций относятся основные параметры формы, содержания и взаимодействия функций управления.

Подходы и сопутствующие им атрибуты определяют общую методологическую платформу предстоящей деятельности, формируют и поддерживают параметры исследования, проектирования или оценки объектов или процессов. Может быть определён один или совокупность нескольких подходов для последующего практического использования.

Концепция - определённый способ понимания, трактовки какого-либо предмета; основная точка зрения на его содержание; руководящая идея для его систематического методологического оснащения. Концепция несёт с собой ключевые приоритеты, на которые будут ориентированы процессы исследования, проектирования и других видов деятельности в какой-либо ПрО. При этом также используются системные, процессные и функциональные атрибуты управления и их параметры, которые способствуют выбору адекватных методологических инструментов [26].

Например, в концепции процесса управления персоналом человек рассматривается как важный ресурс организации, при этом он должен полностью соответствовать занимаемой должности, а также её корпоративному духу. Происходит регулярное повышение компетенций специалистов и всего персонала при освоении новой продукции.

Идея - мыслительный прообраз реальности - включает форму и содержание контуров замысла предстоящего преобразования действительности в направлении достижения цели. Например, может быть принята главная идея процесса управления маркетингом организации: исследование и выполнение запросов потребителя в рамках ассортимента выпускаемой продукции. А затем вокруг этой идеи формируется содержание остальных подпроцессов и задач процесса управления маркетингом.

Наличие адекватной концепции, а иногда и просто чётко сформулированной идеи, обеспечивает дальнейшее определение конкретных методологических инструментов воплощения концепции или идеи, а также критериев их выбора, применения и оценки целесообразности их реализации в будущем.

К созидающим методологическим инструментам относятся проекты, программы, сценарии. Такие инструменты, как правило, содержат совокупность различных творческих и типовых решений или атрибутов, необходимых для воплощения некоторого замысла. Например, при поиске инструментов для построения системы управления процессом после исследования деятельности существующей организации весьма сложно найти адекватное средство с подходящими параметрами или они в принципе отсутствуют [27].

Основа реализации проекта - цель, устанавливаемая как прообраз желаемого состояния на краткосрочную или долгосрочную перспективу. При этом проект, как правило, не претерпевает изменений в процессе реализации и должен быть выполнен в целостном виде как задумано. Например, проект реформирования процесса управления персоналом организации на основе реинжиниринга.

Программа связана с проблемами, существующими на момент её формирования, и методологическими инструментами, выбранными по их разрешению и прописанными в ней. Содержание программы исходит из реального состояния конкретного феномена, или его части, и в процессе её реализации выбираются изменения, трансформирующие формы и содержание данного феномена в «лучшую» сторону. Например, разработка и реализация инновационной программы реструктуризации процесса управления операциями организации. Программа может включать несколько инновационных проектов модернизации подпроцессов управления операциями.

К преобразующим методологическим инструментам относятся механизмы, модели, алгоритмы, которые воплощают конкретное представление формы, содержания или движения каких-либо феноменов.

Механизмом управления является наиболее активный инструмент представления и описания деятельности (или взаимодействия) компонент системы (или процесса) управления, оказывающий воздействие на факторы, определяющие результаты деятельности объекта управления.

В деятельности организаций на практике многие её атрибуты взаимодействуют в непрерывном режиме, а некоторые формируются, поддерживаются и воздействуют в различных сложных ситуационных условиях при наличии дефицита времени и информации.

Модель - представление предмета, системы или идеи в форме, отличной от формы целого, т.е. самого предмета или системы [8]. Для построения модели могут применяться различные методы. Модели могут быть процессного, системного, функционального или смешанного характера в зависимости от вида предметной деятельности. В качестве примера модели можно отметить модели систем управления организациями или процессные модели отдельных частей систем.

Сценарий - это совокупность какой-либо последовательности действий в рамках проектного, программного или другого подхода, разделённая на несколько частей с временной упорядоченностью и предназначенная для представления или разрешения каких -либо ситуаций естественного или искусственного характера [28]. В качестве примера можно привести создание и реализацию ситуации естественного характера «Поиск и формулирование проблем организации» или проект ситуации искусственного характера в рамках игровой учебной модели «Ранжирование состояний процесса управления инновациями в организации по 10-бальной шкале».

К основным содержательным методологическим инструментам относятся структуры и отношения, которые воплощают состав и взаимодействие каких-либо сущностей или атрибутов внутри системы, процесса или другой однородной предметной совокупности. Для их исследования или построения могут использоваться типовые или оригинальные модели и механизмы.

Структура - это способ представления внутреннего содержания объекта, процесса или другой совокупности каких-либо элементов, которые необходимо исследовать, построить или реформировать. Существует несколько видов системных, процессных или функциональных структур, которые имеют свои особенности [29]. Например, сочетания «подсистема управления персоналом», «процесс управления персоналом», «функция управления персоналом» предполагают практически одно и то же содержание, но акцент делается в сторону того или иного подхода на основе однородных атрибутов для однозначного понимания их взаим- ной входимости. Например, подпроцесс управления подбором персонала или подпроцесс управления адаптацией персонала. Однако единичные структурные элементы практически одинаковы в любом подходе - это задачи, а внутри задач - операции или процедуры.

Отношения - это философская категория или научный атрибут, обозначающий определённое соотнесение (связь) двух и/или более феноменов (предметов и/или явлений) внутри какой-либо системной, процессной, функциональной или смешанной совокупности. Например, можно рассматривать причастность работников какого-либо подразделения к инновационной деятельности организации.

Предметом многих научных исследований и разработок часто являются управленческие отношения, возникающие в процессах формирования, функционирования и развития экономических систем типа «организация». Эти отношения формируют и поддерживают системность, процессность, функциональность, а в некоторых случаях и ситуационность любой деятельности для поддержания целостности и, как следствие, управляемости различных феноменов.

К оценочным методологическим инструментам относятся параметры и критерии, которые представляют собой состав и взаимодействие каких-либо сущностей или атрибутов, оценивающих деятельность и/или поведение каких-либо феноменов внутри системы, процесса или их части, а также событий или явлений окружающей среды организации.

Параметр - величина, характеристика различных феноменов управленческого характера: процессов, систем, функций, которая служит для различения, измерения и соотнесения различных элементов некоторого множества между собой.

Использование параметров позволяет осуществлять поиск, описание и формирование различных структур, отношений, действия или воздействия различных методологических инструментов, а также оценку их вклада в какую-либо деятельность операционного или управленческого характера.

Критерий - признак, основание, правило принятия решения по оценке, измерению, классификации или описанию каких-либо феноменов на соответствие предъявленным требованиям. В качестве критериев используются показатели, шкалы, признаки и другие измерительные инструменты.

Например, один из важнейших критериев, определяющих качество и эффективность управленческой деятельности организации, - управляемость различными процессами, объектами или их составными частями, а также людьми (индивидами, группами), их поведением, мышлением, коммуникациями.

Управляемость - это интегральный показатель, показывающий эффективность прохождения воздействий, качество функционирования процессных и системных элементов, включающий множество показателей, которые исследуются и измеряются отдельно, а потом свёртываются на различных уровнях управления. Форма и содержание целей связаны с управленческими решениями. В качестве основного критерия измерения фактического уровня управляемости может быть принята степень осуществляемости и результативности управленческих решений [30].

Показатель - некоторая числовая характеристика деятельности или функционирования объекта, процесса или явления, которая может быть оценена каким-либо методологическим инструментом и соотнесена с плановыми показателями или заданными нормами. Показатели выбираются в соответствии с необходимостью контролировать состояние и выполнение операционной деятельности и, как следствие, управленческого процесса.

Перечисленные атрибуты методологии надо тщательно выбирать и приспосабливать к конкретным условиям. Они могут применяться напрямую и помогают достичь заданного ре- зультата, а некоторые требуют дополнительных усилий по определению и созданию адекватных условий.

Поэтому назначением методологических инструментов является представление существующего состояния феноменов либо их желаемого (будущего) состояния. Такое представление необходимо для определения проектов, программ, сценариев и т.д., включающих контуры, параметры, структуры и другие атрибуты какого-либо объекта, процесса.

Все перечисленные атрибуты методологии управления направлены, в первую очередь, на эффективную реализацию на практике деятельности экономических систем различных уровней, а также их взаимодействие по горизонтали и вертикали.

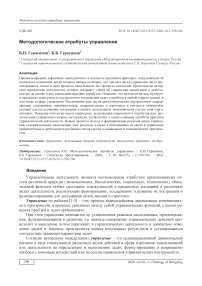

Основные атрибуты методологии в онтологии управления представлены на рисунке 1.

Теория управления х X о R О

Подходы

Концепции

Проекты Программы

Идеи

Сценарии

Инструменты Механизмы

Методики

Модели

Алгоритмы

Отношения

Структуры

Критерии

Параметры

Показатели

Технология управления

Внешняя среда

Практика управления

Рисунок 1 - Основные атрибуты методологии в онтологии управления

Схематическое представление онтологии управления показывает взаимодействие атрибутов между собой, как в прямом (от теории к практике управления), так и в обратном (от практики к теории управления) направлении.

В прямом направлении происходит использование, модификация и создание новых методологических инструментов и технологических средств для различных феноменов управленческой деятельности (объектов, процессов и их частей), которые расширяют спектр предметных и профессиональных областей их приложения и использования.

В обратном направлении от практики к технологиям, методологии и теории управления встречаются трудности использования существующих атрибутов различных разделов науки управления и их развития для повышения качества и эффективности деятельности в социальных и экономических средах.

Заключение

Предложен подход к формированию разделов науки управления, содержательному наполнению этих разделов, а также обоснование их места в управлении для деятельности различных типов систем в социальном и экономическом пространстве.

Приведены научные понятия, известные в сфере науки управления, что может вызвать критические замечания. Это необходимо для представления в рамках статьи основных атрибутов методологии науки управления, так как трактовка этих понятий и пояснения к ним, включая очерёдность их применения на практике, являются важной частью обоснования состава и содержания атрибутов методологии управления в онтологии науки управления в целом.

Необходимость обсуждения состава, содержания и обоснования принадлежности тех или иных атрибутов к методологии управления, изучение взаимодействия этих атрибутов как внутри методологии управления, так и за её пределами, с теорией, технологиями управления обусловлена целями повышения качества и эффективности их практического использования.

Полученные результаты позволяют упорядочить некоторые теоретические, методологические и технологические преставления атрибутов и определить их место в рамках онтологии управления.

Авторы отдают отчёт в том, что здесь представлена одна из попыток реализации идеи разделения науки управления на разделы, онтологического представления состава и содержания атрибутов этих разделов, а также установление границ каждого раздела науки управления, в т.ч. раздела «методология управления». Представления авторов являются приглашением к обсуждению основных положений, изложенных в данной работе.

Список литературы Методологические атрибуты управления

- Грибов, В.Д. Управленческая деятельность / В.Д. Грибов, Г.В. Кисляков. - М.: Юрайт, 2017. - 336 с.

- Contrafatto, M. Stewardship theory: Approaches and perspectives / M. Contrafatto // Advances in Public Interest Accounting. - 2014. - Vol. 17. - P.177-196. - DOI: 10.1108/S1041-706020140000017007.

- Hernandez, M. Toward an understanding of the psychology of stewardship / M. Hernandez // Academy of Management Review. - 2012. - Vol. 2(37). - P.172-193. - DOI: 10.5465/amr.2010.0363.

- Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 864 с.

- Donohue, K. The handbook of behavioral operations / K. Donohue, E. Katok, S. Leider. - NY: John Wiley & Sons, Inc, 2019. - 673 p. - DOI: 10.1002/9781119138341.

- Колпаков, В.М. (2003). Методы управления / В.М. Колпаков. - К.: МАУП, 2003. - 268 с.

- Davis, J.H. Toward a stewardship theory of management / J.H. Davis, F.D. Schoorman, L. Donaldson // Academy of Management Review. - 1997. - Vol. 1(22). - P.20-47. - DOI: 10.5465/AMR.1997.9707180258.

- Герасимов, К.Б. Методология реформирования системы управления процессами организации / К.Б. Герасимов. - Самара: СНЦ РАН, 2014. - 296 с.

- Желтенков, А.В. Самоорганизующаяся система управления: организация и методология создания / А.В. Желтенков. - М.: ГУУ, 2001. - 120 с.

- Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: СИНТЕГ, 2007. - 668 с.

- Mathieu, J.E. The etiology of the multilevel paradigm in management research / J.E. Mathieu, G. Chen // Journal of Management. - 2011. - Vol. 2(37). - P.610-641. - DOI: 10.1177/0149206310364663.

- Aguinis, H. Walking new avenues in management research methods and theories: Bridging micro and macro domains / H. Aguinis, B.K. Boyd, C.A. Pierce, J.C. Short // Journal of Management. - 2011. - Vol. 2(37). - P.395-403. - DOI: 10.1177/0149206310382456.

- Ali, S.A. Re-defining stewardship? / S.A. Ali // Journal of Financial Crime. - 2012. - Vol. 2(19). P.207-212. -DOI: 10.1108/13590791211220458.

- Герасимов, Б.Н. Онтология как рефлексивная картина представления экономических систем / Б.Н. Герасимов, О.В. Шимельфениг // Креативная экономика и социальные инновации. 2018. - Вып 8. - № 2(23). - С.7-26.

- McCuddy, M. Spirituality, stewardship, and financial decision-making: Toward a theory of intertemporal stewardship / M. McCuddy, W. Pirie // Managerial Finance Review. - 2007. - Vol. 33(12). - P.957-969. -DOI: 10.1108/03074350710831738.

- Анисимов, О.С. Методология: функция, сущность и становление / О.С. Анисимов. - М.: ЛМА, 1996. - 353 с.

- Герасимов, Б.Н. Методология управления / Б.Н. Герасимов, К.Б. Герасимов. - Самара: СИБиУ, 2013. -488 с.

- Пудич, В.С. Тезаурус менеджмента / В.С. Пудич. - М.: ГУУ, 2014. - 409 с.

- Short, J. Firm, strategic group, and industry influences on performance / J. Short, D. Ketchen, T. Palmer, T. Hult // Strategic Management Journal. - 2007. - Vol. 28. - P.147-167. - DOI: 10.1002/smj.574.

- Щедровицкий, Г.П. Философия. Наука. Методология / Г.П. Щедровицкий. - М., 1997. - 348 с.

- Белов, М.В. Структура методологии комплексной деятельности / М.В. Белов, Д.А. Новиков // Онтология проектирования. - 2017. - Т. 7, № 4 (26). - С.366-387. - DOI: 10.18287/2223-9537-2017-7-4-366-387.

- Von Bonsdorff, M.E. Employee age and company performance: an integrated model of aging and human resource management practices / M.E. Von Bonsdorff, L. Zhou, M. Wang, S. Vanhala, M.B. Von Bonsdorff, T. Rantanen // Journal Management. - 2018. - Vol. 44, - P.3124-3150. - DOI: 10.1177/0149206316662314.

- Shen, J. Principles and applications of multilevel modeling in human resource management research / J. Shen // Human Resource Management. - 2015. - Vol. 55. - P.951-965. - DOI: 10.1002/hrm.21666.

- O'Connell, V. Reflections on stewardship reporting / V. O'Connell // Accounting Horizons. - 2007. - Vol. 21(2). -P.215-227. - DOI: 10.2308/acch.2007.21.2.215.

- Mollick, E. People and process, suits and innovators: the role of individuals in firm performance / E. Mollick // Strategic Management Journal. - 2012. - Vol. 33. - P.1001-1015. DOI: 10.1002/smj.1958.

- Hj0rland, B. Concepts, paradigms and knowledge organization / B. Hj0rland // Advances in Knowledge Organization. - 2010. - Vol. 12. - P.38-42.

- Dequech, D. (2011). Uncertainty: A Typology and Refinements of Existing Concepts / D. Dequech // Journal of Economic Issues. - 2011. - Vol. 3(45). - P.621-640. - DOI: 10.2753/JEI0021-3624450306.

- Гуияр, Ф.Ж. Преобразование организаций / Ф.Ж. Гуияр, Д.Н. Нелли. - М.: Дело, 2000. - 370 с.

- Гейн, К. Структурный системный анализ: средства и методы / К. Гейн, Т. Сарсон. - М.: Эйтэкс, 1993. Ч. 1. - 186 с. Ч. 2. - 214 с.

- Рыбалкина, З.М. Модель развития управляемости организации / З.М. Рыбалкина // Вестник Казанского технологического университета. - 2009. - № 1. - С. 122-125.