Методологические и технологические основы интеграции нетрадиционных эргогенических средств в тренировочный процесс спортсменов

Автор: Солопов И.Н., Шамардин А.И.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются методологические основы интеграции тренировочных нагрузок и регламентированных режимов дыхания эргогенического воздействия в процессе функциональной и физической подготовки, а также технологические основы применения подобных дополнительных средств стимуляции и оптимизации срочного восстановления в системе тренировочных занятий спортсменов. Сформулированы основные положения проектирования технологий применения и специфические принципы использования регламентированных режимов дыхания эргогенического воздействия в тренировочном процессе спортсменов.

Методология, технология, эргогенические средства, регламентированные режимы дыхания, тренировочный процесс, спортсмены

Короткий адрес: https://sciup.org/140125622

IDR: 140125622

Текст научной статьи Методологические и технологические основы интеграции нетрадиционных эргогенических средств в тренировочный процесс спортсменов

В современных условиях при обострении конкуренции в спорте, выравнивании количественных параметров тренировочной деятельности и мастерства ведущих спортсменов традиционная практика подготовки не обеспечивает в полной мере решение задачи по развитию необходимого уровня адаптированности организма к тренирующим воздействиям и не способствует в должной мере дальнейшему росту спортивных результатов без привлечения новых методических подходов, методов и средств [12, 18]. В этой связи весьма существенно повышается значение использования в тренировке нетрадиционных средств эргогенического воздействия, позволяющих целенаправленно усиливать тренировочный эффект двигательных заданий, потенцировать адаптационные реакции от применения традиционных эргогенов – физических упражнений [2, 5, 12, 15].

В настоящее время большинством специалистов отчетливо понимается, что в тренировочном процессе следует применять наряду с традиционными двигательными заданиями и нетрадиционные средства направленного воздействия на определяющие и лимитирующие определенную специфическую спортивную деятельность функциональные процессы, свойства, физиологические системы, но уже не в виде дополнительных, а как интегративно составляющих [7, 12, 15, 16, 18].

Установлено, что такие средства, во многом усиливающие влияние тренировочных нагрузок на организм спортсмена, способствуют повышению работоспособности на основе формирования более совершенных адаптационных механизмов. Они позволяют более полно раскрывать функциональные резервы организма, обеспечивают интенсификацию процессов адаптации к тренировочным нагрузкам, повышают эффективность как всего тренировочного процесса в целом, так и отдельных компонентов спортивной подготовки. При этом, как правило, удается избежать напряжения регуляторных механизмов и двигательного аппарата [12, 13, 17].

Спектр доступных для этой цели средств достаточно обширен. В качестве эргогенов в практике используются различные средства направленного воздействия на организм или создающие определенные, затрудняющие его нормальное функционирование, условия: искусственная управляющая среда (тренажеры, методика биоуправления и др.), естественные биологически активные вещества, естественные особые условия (горная гипоксия), воздействия на дыхательную функцию (искусственная нормобарическая гипоксия и гиперкапния, гипероксия, дыхание через дополнительное «мертвое» пространство, дыхание при повышенном аэродинамическом и эластическом сопротивлении) и др. [2, 12, 13, 17].

Использование дополнительных средств эргогенического действия становится в настоящее время неотъемлемым элементом современных спортивно-педагогических технологий [2, 3, 12, 13, 17, 18]. При этом особо отмечается, что такие технологии в обязательном порядке должны учитывать особенности влияния тех или иных эргогени-ческих средств на организм спортсмена в зависимости от этапа многолетней подготовки, обеспечивать их дифференциацию в различные периоды и этапы тренировочного макроцикла и в соответствии со спецификой мышечной деятельности [12, 17].

Вместе с тем, на данный момент использование этих средств в спортивной практике пока еще не получило широкого распространения, и в первую очередь – ввиду недостаточной разработанности методических подходов и педагогических технологий их применения. В связи с этим весьма важно рассмотреть ключевые, проблемные вопросы использования средств эргогенического воздействия в спортивной тренировке.

Представляется необходимым раскрыть вопрос о том, каким, собственно, образом различные эргогены оказывают влияние на организм спортсменов, на отдельные функциональные системы, физическую работоспособность и, в конечном итоге, на спортивный результат.

Собственно сами по себе различные эргогенические средства потенцирования работоспособности и отдельных сторон функциональной подготовленности в большинстве случаев не оказывают непосредственного влияния на саму физическую работоспособность (и ее проявление) или отдельные двигательные качества. В большинстве случаев эргогены, в первую очередь, непосредственно влияют на функциональную составляющую физических качеств и свойств, совершенствуя физиологические механизмы и повышая энергетический потенциал, лежащие в основе их проявления. Таким образом, эргогенические средства, выступая в качестве дополнительного фактора, оказывают опосредованное воздействие на внешнее проявление физической работоспособности и, в конечном итоге, – на спортивный результат [12, 15, 17].

Как правило, использование эргогенов почти не оказывает какого-либо влияния на скелетную мускулатуру (собственно двигательный аппарат). Почти – потому что по большей части скелетная мускулатура дополнительно не активизируется. В некоторых случаях происходит включение специализированной мускулатуры, например – дыхательных мышц.

Таким образом, эргогенические средства, напрямую воздействуя на функциональный компонент подготовленности спортсменов, обеспечивают дополнительный рост функциональных возможностей, которые выступают основой для повышения физической работоспособности, двигательных возможностей в специфических проявлениях и, в конечном итоге, – для роста спортивно-технического результата.

Необходимо отметить, что чаще всего в тренировочном процессе средства эрго-генического воздействия используются совместно с выполнением физических нагрузок. Такой режим применения эргогенов обеспечивает потенцирование тренирующего эффекта. Такая схема совместного применения дополнительных эргогенических воздействий и физических нагрузок позволяет в необходимых случаях избегать предельных физических напряжений (например, в соревновательном периоде) и избегать связанного этим травматизма, при этом сохраняя и даже наращивая функциональный потенциал.

Имея в виду вышеизложенное, далее имеет смысл рассмотреть механизмы воздействия на организм различных эргогенов.

Повышение уровня функциональных возможностей организма и рост физической работоспособности базируется на механизмах развития адаптированности к напряженной мышечной деятельности. В любом случае, адаптация к систематическим физическим нагрузкам развивается естественным путем под влиянием физических упражнений, которые рассматриваются как основные эргогенные средства. Однако, скорость формирования, эффективность и всесторонняя оптимизация процесса адаптации могут быть существенно повышены за счет использования целого ряда средств и методов направленного воздействия на функциональные системы организма, прямо или косвенно задействованных в адаптационных процессах, и определяющих и лимитирующих их. В этом случае такие средства выступают в качестве дополнительных эргогенов, обеспечивающих более широкие возможности формирования адаптированности организма. Интеграция этих средств в тренировочный процесс позволяет существенно расширить возможности более точного дозирования тренирующих воздействий и достичь оптимизации эффекта тренировки в целом [12, 13].

Это возможно за счет того, что физиологические механизмы адаптации к воздействию на организм различного рода экстремальных факторов и условий являются в принципе схожими. При этом ведущими являются те неспецифические реакции, в результате которых выработка повышенной резистентности к какому-либо из факторов внешней среды, а также поддержание гомеостаза в организме обязательно обусловливают и повышение устойчивости организма к любым другим неблагоприятным воздействиям. Другими словами, в организме при адаптации к различным факторам происходят в большой мере схожие функциональные сдвиги и реакции. Так, показано, что физиологические реакции оказываются практически одинаковыми, как при мышечной работе, воздействии низких температур, условий недостатка кислорода, так и в других случаях. Во всех случаях в организме человека развиваются приспособительные реакции, которые обеспечивают, прежде всего, повышение его неспецифической резистентности. Это явление получило название перекрестной адаптации [10, 12, 17].

В настоящее время сформировавшееся и уже получившее признание представление о необходимости целенаправленного совершенствования функционального компонента общей специальной подготовленности спортсменов, не только за счет использования физических упражнений (традиционных эргогенов), но и посредством нетрадиционных эргогенических воздействий является только первым шагом на пути широкомасштабного внедрения в практику спортивной тренировки методологии эргогенетики.

В настоящее время все в большей мере проявляется необходимость не только выяснения принципиальной эффективности тех или иных эргогенических средств, что уже во многом сделано ранее как в проблемном поле спортивной физиологии и меди- цины, так и спортивной педагогики, но и острая потребность в методическом обеспечении реализации технологий использования таких воздействий и их интеграция с двигательными заданиями в структуре тренировочного процесса. И вот это и следует рассматривать в качестве второго и последующих шагов в этом направлении.

Для решения проблемы интеграции различных эргогенов в тренировочный процесс необходимо выяснить целый ряд вопросов, имеющих практическое значение. При этом имеет смысл условно выделить физиологический и педагогический аспекты решения этой проблемы.

Что касается физиологического аспекта, то многие вопросы уже получили своё решение в процессе специальных исследований. В частности, по большей части уже выяснены основные эффекты от применения различных эргогенических средств, четко представляется направленность влияния, в определенной мере ясна область их применения и некоторые другие аспекты.

Вместе с тем, ещё имеются и нерешенные вопросы. В частности, весьма важно установить:

-

- как воздействуют на организм различные эргогены при их экспозиции в процессе выполнения физических нагрузок различной мощности? (в литературе в основном описаны случаи применения эргогенов при работе умеренной и большой мощности; возможно, что при нагрузках субмаксимальной и максимальной мощности эффект будет более выражен, а возможно, что он будет купироваться);

-

- на какие физиологические механизмы (механизмы вегетативной регуляции, механизмы энергообеспечения и др.) и в какой степени воздействуют те или иные эргогены?

-

- какой должна быть дозировка воздействия эргогенов? (сейчас в литературе можно встретить рекомендации по дозировке, определяемые в пределах 25 - 50% от общего объема тренировочной работы);

-

- как взаимодействуют между собой различные эргогены, применяемые одновременно? (важно знать, усиливается ли эффект или наоборот - взаимопогашается; по этому вопросу в литературе сведения практически отсутствуют);

-

- насколько долго может сохраняться получаемый эффект? (в литературе приводятся сведения, касающиеся только высокогорной гипоксии).

Для практики спортивной тренировки наиболее важен педагогический аспект решения данной проблемы. Рассмотрим первостепенные вопросы, ответы на которые позволят приблизиться к решению педагогических аспектов проблемы в целом:

-

- какие эргогенические средства будут наиболее эффективны и целесообразны на разных этапах многолетней спортивной тренировки?

-

- в какие периоды тренировочного макроцикла, какие именно эргогены целесообразно использовать с наибольшим эффектом?

-

- какие режимы экспозиции различных эргогенов будут наиболее эффективны? (например, каков будет эффект от применения эргогенов при непрерывной, интервальной экспозиции; какова эффективность экспозиции эргогенов в покое, при мышечной работе, при чередовании этих условий?);

-

- какие эргогены, и каким образом воздействуют на те или иные стороны физической (двигательной) и функциональной подготовленности?

-

- какие конкретно эргогены целесообразно использовать в зависимости от той или иной специализации спортсменов?

Решение задач, как физиологического, так и педагогического плана требует масштабных скрупулезных исследований, результаты которых послужат основой для разработки методик, педагогических технологий и конкретных программ использования различных эргогенических средств в тренировке представителей разных видов спорта.

Эти программы в обязательном порядке должны учитывать модельную структуру функциональной подготовленности спортсменов в различных видах спорта (и даже с учетом отдельной специализации или основной соревновательной дисциплины) и все особенности, характерные для них. Содержание их должно предусматривать совершенствование доминирующих для той или иной спортивной специализации физических качеств и ведущих механизмов вегетативного обеспечения специальной работоспособности. Такие программы также должны строиться с учетом задач, решаемых как на этапах многолетней спортивной подготовки, так и в отдельные периоды тренировочного макроцикла (и даже в рамках отдельного периода на разных его этапах), и в зависимости от этого должно дифференцироваться применение эргогенов.

Следует особо отметить, что при проектировании технологий использования нетрадиционных средств эргогенического воздействия должны учитываться как минимум три положения:

-

1. Систематическое применение в тренировке спортсменов нетрадиционных эр-гогенических средств как дополнительных факторов повышения эффективности развития адаптированности и роста функциональных возможностей должно базироваться на определенной методологии.

-

2. Применение эргогенических средств должно организовываться в рамках специфической (специальной) технологической схемы. При этом следует руководствоваться как общими дидактическими принципами, так и специальными принципами спортивной тренировки. С большой уверенностью можно предположить, что наряду с известными принципами должны будут учитываться и особые принципы использования эргогенических средств.

-

3. Применение эргогенических средств должно осуществляться на фоне рационально организованной тренировки, базирующейся на учете закономерностей развития адаптированности организма, как в долговременном аспекте, так и в оперативном пространстве.

Выше мы привели данные о том, что в литературе рекомендуется дифференцировать применение эргогенических средств в тренировке в виду того, что все их разнообразие имеет как общие направления воздействия, так и определенные особенности [13, 17].

В этой связи необходимо кратко рассмотреть главные эффекты от применения эргогенических воздействий, выбранных нами для экспериментальной проверки, а именно – целенаправленных воздействий на дыхательную систему.

В литературе отмечается, что применение дыхательных упражнений способствует увеличению легочных объемов, силы и выносливости дыхательной мускулатуры способствует повышению аэробных возможностей организма [8, 11, 13, 17].

Тренировка в гипоксических условиях (как при естественной, так и при искусственной гипоксии) совершенствует и аэробные, и анаэробные механизмы энергообеспечения. Установлено, что применение дозированных многократных задержек дыхания в условиях тренировки приводит к более выраженным анаэробным сдвигам без негативных изменений в работе сердца [11, 13]. Это обусловливается тем, что гиповентиляция закономерно вызывает гипоксическое состояние. Показано, что при напряженных физических нагрузках, даже при дыхании в обычных условиях возникает двигательная гипоксемия, выраженность которой существенно возрастает при ограничении уровня текущей легочной вентиляции. Гиповентиляция препятствует выведению из организма углекислоты, что обусловливает относительную гиперкапнию и возникновение дыхательного ацидоза. Рост энергопродукции обеспечивается увеличением митохондрий, повышением запасов гликогена в мышцах, а также возрастанием активности фермен- тов, участвующих в гликолизе. Все это обусловливает рост физической работоспособности организма [13, 17]. Условия искусственной гипоксии, вызванной посредством гиповентиляции, заметно увеличивают вклад анаэробного гликолиза в общую энергетику при выполнении кратковременных мышечных нагрузках. В то же время происходит мобилизация аэробного механизма энергообеспечения, повышается его экономичность и эффективность.

Таким образом, произвольное ограничение уровня легочной вентиляции при физических нагрузках обусловливает довольно существенные сдвиги в газовом гомеостазе организма, что выступает в качестве дополнительного адаптагоненного фактора и является основой для совершенствования механизмов устойчивой адаптации к сдвигам во внутренней среде. Соответственно, степень адаптации к этим сдвигам будет способствовать росту физической работоспособности и, следовательно, спортивного результата [13, 17].

К весьма эффективным средствам, способным усиливать воздействия на организм спортсмена физических нагрузок, следует отнести дыхание с увеличенным аэродинамическим сопротивлением [13, 19]. К основным эффектам введения увеличенного аэродинамического сопротивления следует отнести реакции самой дыхательной мускулатуры и, как следствие, их измененной функции, изменение различных параметров легочной вентиляции и газового гомеостаза организма. Особенно ярко это проявляется в условиях тренировки, где нагрузка на дыхательные мышцы увеличена, что приводит к их более быстрому утомлению. При выполнении мышечной работы небольшой мощности резко повышается инспираторное давление в воздухоносных путях, рост вентиляции уменьшается. При этом увеличивается количество углекислого газа в крови, что свидетельствует о недостаточной альвеолярной вентиляции по отношению к возросшему уровню метаболизма. Особенно ярко проявляется недостаточность вентиляции при сочетании большого сопротивления дыханию со значительной мышечной нагрузкой [1].

Показано, что тренировка с увеличенным аэродинамическим сопротивлением дыханию способствует значительному росту силы и выносливости дыхательных мышц, общей и специальной физической работоспособности, повышению аэробной производительности организма. Кроме того, наблюдается значительное усиление межсистемных связей функциональных параметров и, следовательно, нарастание напряжения регуляторных механизмов и увеличение физиологической стоимости более высокого уровня физической работоспособности [4]. В тоже время тренировка с дополнительным аэродинамическим сопротивлением дыханию не вызывает увеличения тесноты межфакторных взаимосвязей и их количества. Это означает, что физиологическая стоимость повышения физической работоспособности не увеличивается, и не происходит повышения напряжения регуляторных механизмов. При этом наблюдается возрастание интегрированности различных функциональных систем при обеспечении более высокого уровня физической работоспособности, что рассматривается как фактор функциональной оптимизации [6, 14]. В этом случае увеличение физической работоспособности обеспечивается ростом функциональных возможностей и оптимизацией структуры связей между функциональными системами, направленной на повышение экономичности их функционирования [9, 12].

Описание основных эффектов от применения направленных воздействий на дыхательную функцию в качестве эргогенических средств в тренировке спортсменов позволяет определенным образом дифференцировать их использование в зависимости от направленности тренировочной работы в тот или иной временной отрезок тренировочного цикла.

Так как гиповентиляционные режимы дыхания обладают довольно широким спектром воздействия на организм, то и применение их может быть весьма широким. Прежде всего, искусственная гипоксия традиционно применяется для повышения аэробной производительности и повышения устойчивости организма к сдвигам во внутренней среде, и на этой основе – повышения общей выносливости. Весьма эффективно применение условий гипоксии для развития анаэробной производительности организма и на этой основе развития скоростной (специальной) выносливости. Время применения данного эргогена может быть различно в зависимости от решаемой конкретной задачи. Это может быть и общеподготовительный, и специальноподготовительный этапы подготовительного периода. Целесообразно использование гипоксических воздействий в тренировочные дни соревновательного периода для сохранения высокой функциональной реактивности без перенапряжения опорнодвигательного аппарата.

Эффекты от применения повышенного аэродинамического сопротивления дыханию также обусловливают достаточно широкую область его использования. Оно может применяться для развития функций дыхательной системы, а значит, и аэробной производительности организма. Кроме того, данное средство будет весьма полезно и в качестве ограничивающего текущую легочную вентиляцию, а значит, создающего условия относительной гиперкапнии и гипоксии со всеми вытекающими из этого последствиями, описанными выше.

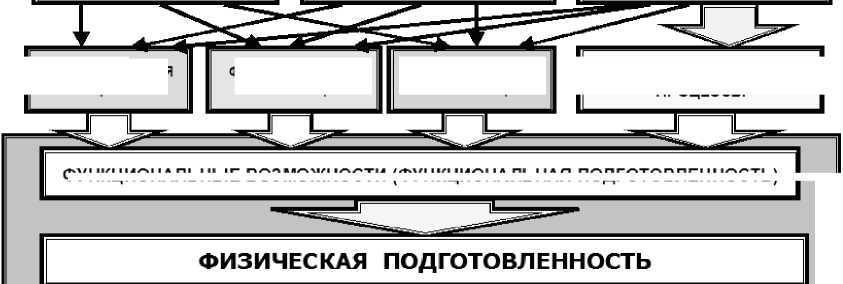

Анализ материалов специальной литературы по рассматриваемой проблеме, а также результатов собственных экспериментальных исследований, позволил нам представить алгоритм интеграции основных эргогенических средств – физических упражнений и нетрадиционных эргогенов на занятиях с квалифицированными спортсменами при решении задач усиления тренирующего эффекта и ускорения срочного восстановления в виде обобщенной технологической схемы (Рис. 1).

ТРЕНИРУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ТРАДИЦИОНННЫЕ ТРЕНИРУЮЩИЕ Л

ВОЗДЕЙСТВИЯ Ч

(ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ)

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЭРГОГЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА СТИМУЛЯЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

ПО ПЕРИОДАМ МАКРОЦИКЛА

Рис. 1. Технологическая схема интеграции двигательных заданий с нетрадиционными эргогеническими средствами в процессе функциональной и физической подготовки квалифицированных спортсменов

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЗАЦИЯ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

И в заключении следует особо отметить следующее. В процессе применения средств эргогенического воздействия в подготовке спортсменов, безусловно, следует учитывать как общепедагогические, так и специальные принципы спортивной тренировки. Вместе с тем, наряду с этими общеизвестными принципам, при использовании в тренировке спортсменов различных нетрадиционных эргогенов необходимо руководствоваться и специфическими принципами применения таких средств.

К специфическим принципам использования регламентированных режимов дыхания эргогенического действия, по нашему мнению, следует отнести следующие краеугольные положения:

-

1. Предварительное обучение (ознакомление, опробование) перед применением.

-

2. Использование совместно с традиционными средствами – физическими упражнениями (двигательными заданиями).

-

3. Целенаправленность воздействия (воздействие на какое-либо определенное функциональное свойство, физическое качество, механизм энергообеспечения и т.д.).

-

4. Дифференцированность использования в соответствии:

-

– с планируемым эффектом воздействия;

-

– с направленностью воздействия на организм основных средств (двигательных заданий);

-

– с основными задачами текущего тренировочного периода (этапа, макроцикла, мезоцикла, микроцикла);

-

– с задачами развития определенной категории качественных характеристик функциональных возможностей организма (функциональной мощности, мобилизации, устойчивости и экономизации);

-

– со спецификой видов спорта, и в их рамках, даже с особенностями отдельных соревновательных дисциплин;

-

– с уровнем функциональной и технической подготовленности спортсменов.

Список литературы Методологические и технологические основы интеграции нетрадиционных эргогенических средств в тренировочный процесс спортсменов

- Бреслав, И.С. Факторы, ограничивающие работоспособность при добавочном сопротивлении дыханию/И.С. Бреслав, Г.Г. Исаев, А.В. Кочубеев//Физиология человека. -1987. -Т.14. -№6. -С. 933-937.

- Волков, Н.И. Проблемы эргогенных средств и методов тренировки в теории и практике спорта высших достижений/Н.И. Волков, Ю.М. Войтенко, Р.В. Тамбовцева, Б.А. Дышко//Теория и практика физической культуры, 2013. -№ 8. -С. 68-72.

- Волков, Н.И. Перспективы биологии спорта в XXI веке/Н.И. Волков//Теория и практика физической культуры. -1998. -№ 5. -С. 14-18.

- Гедымин, М.Ю. Об интегральной оценке функционального состояния организма/М.Ю. Гедымин //Физиология человека, 1988. -Т. -№ 6. -С. 95-97.

- Горбанева, Е.П. Качественные характеристики функциональной подготовленности спортсменов: монография/Е.П. Горбанева. -Саратов: Научная книга, 2008. -145 с.

- Исаев, А.П. Корреляционный анализ отдельных показателей кардиореспираторной системы для выявления стресс-состояний/А.П. Исаев, Е.В. Быков, С.А. Кабанов//Теория и практика физической культуры, 1997. -№ 9.

- Корягина, Ю.В. Физиологические эргогенные средства: Современные тенденции применения в подготовке спортсменов/Ю.В. Корягина, Е.А. Реуцкая, Л.Г. Рогулева, С.В. Нопин//Теория и практика физической культуры, 2015. -№2. -С. 14-17.

- Кучкин, С.Н. Дыхательные упражнения в спорте/С.Н. Кучкин. -Волгоград, 1991. -48 с.

- Медведев, Д.В. Физиологические факторы, определяющие физическую работоспособность человека в процессе многолетней адаптации к специфической мышечной деятельности: автореф. дис. … канд. биол. наук: 13.00.01/Д.В. Медведев. -Москва, 2007. -24 с.

- Солодков, А.С. Адаптация в спорте: состояние, проблемы, перспективы/А.С. Солодков//Физиология человека. -2000. -Т.26. -№6. -С. 87-93.

- Солопов И.Н. Физиологические и педагогические аспекты использования эргогенических средств в тренировке спортсменов//Эргономические проблемы современного спорта. Материалы Международной очно-заочной научно-практической конференции. -Московская государственная академия физической культуры. Малаховка, 2013. -С. 53-61.

- Солопов, И.Н. Физиологические основы функциональной подготовки спортсменов: монография/И.Н. Солопов, Е.П. Горбанева, В.В. Чёмов, А.А. Шамардин. -Волгоград: ВГАФК, 2010. -346 с.

- Солопов, И.Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека/И.Н. Солопов. -Волгоград, 2004. -220 с.

- Судаков, К.В. Проблемы здоровья человека в условиях научно-технического прогресса и воздействия стрессорных нагрузок/К.В. Судаков//Вестник нов. мед. технол. -Т. 2. -1995. -№ 3. -С. 32-37.

- Чёмов, В.В. Методология и технология интеграции тренирующих воздействий и эргогенических средств в различных видах легкой атлетики: монография/В.В. Чёмов. -Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК». -2013. -318 с.

- Чёмов, В.В. Технология функциональной подготовки в различных видах легкой атлетики на основе использования эргогенических средств: монография/В.В. Чёмов. -Саратов: СГТУ. -2010. -208 с.

- Шамардин, А.А. Применение эргогенических средств в подготовке спортсменов/А.А. Шамардин, В.В. Чемов, А.И. Шамардин, И.Н. Солопов. -Саратов. -2008. -209 с.

- Шамардин, А.И. Оптимизация функциональной подготовленности футболистов/А.И. Шамардин. -Волгоград, 2000. -276 с.

- Belman, V.J. Targeted resistive ventilatory muscle training in chronic obstructive pulmonary disease/V.J. Belman, R. Shadmehr//J. Appl. Physiol. -1988. -V. 65. -№.6. -P. 226 -235.