Методологические основы государственного управления социальным развитием территориальных социально-экономических систем

Автор: Атаева А.Г., Орешников В.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики

Статья в выпуске: 1 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: управление социальным развитием территориальных социально- экономических систем является значимым направлением государственной политики, что отражено в ключевых стратегических документах федерального и регионального уровней.

Социальное благополучие, уровень жизни, качество жизни, доходы населения, валовой региональный продукт, социальные услуги, социальная инфраструктура, социальная сфера

Короткий адрес: https://sciup.org/147246776

IDR: 147246776 | УДК: 364.126 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-1-1-19

Текст научной статьи Методологические основы государственного управления социальным развитием территориальных социально-экономических систем

Как указывается в статье 7 Конституции страны, «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»1. При этом в российском законодательстве нет официального определения «социального государства», «социального развития», «социальной сферы», «социальной инфраструктуры» – целого спектра смежных понятий. Очевидно, что все понимают значение перечисленных категорий, оперируя ими в самых разных областях, но единства в этом понимании нет.

Современный концепт и вектор управления социальной сферой в России определяются содержанием ключевых стратегических документов страны. Согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации»2 стратегическое планирование осуществляется на всех уровнях публичной власти: федеральном, региональном и муниципальном. Для этого разрабатывается комплекс документов, направленных на решение задач целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования. Через весь текст федерального закона сквозной линией проходит фраза о «социально-экономическом развитии и национальной безопасности». В первом случае речь идет о внутреннем сбалансированном и устойчивом развитии, во втором – о противодействии внешним и внутренним угрозам.

Главным документом, в котором определяются основные направления социального развития страны, должна стать Стратегия социальноэкономического развития Российской Федерации. Вместе с тем на текущий момент данный нормативный правовой акт не принят.

Некоторые ориентиры социального развития государства обозначены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации3. В рамках данного документа они увязываются с параметрами экономического развития страны. При этом социальная проекция развития, обозначенная как развитие человеческого потенциала страны и сбережение ее народа, является важнейшим вызовом в области национальной безопасности. В Стратегии указывается, что реализуемая в России государственная политика направлена на формирование достойной жизни (экономическая проекция); беспрепятственное развитие личности (политическая, культурная проекция); рост продолжительности жизни при снижении уровня смертности населения (демография); укрепление здоровья (демография); улучшение жилищных условий (качество жизни); предоставление качественного образования (качество жизни). Задачи представлены на рисунке 1:

-

— | Уровень жизни

-

- ► Рост реальных доходов

Сокращение числа малообеспеченных граждан

-

- ► Снижение уровня неравенства

-

— | Образование

-

- ► Повышение качества общего образования Предоставление возможностей получения СПО и ВПО

-

— | Демография ________

-

- ► Повышение рождаемости

-

- ► Мотивация к многодетности

-

— |____________________ Здоровье _________________

-

— ► Увеличение ожидаемой продолжительности жизни

-

- ► Снижение смертности

-

- ► Снижение инвалидизации

-

- ► Профилактика профзаболеваний

-

- ► Рост доступности медицинской помощи

Создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий

-

- ► Повышение мотивации к здоровому образу жизни

-

- ► Развитие системы мониторинга биологических рисков

„ Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Повышение доступности безопасной и качественной пищевой продукции

Молодежная политика и ценности

Культура

Развитие сферы культуры

Повышение доступности культурных благ для граждан

— Комфортная среда

-► Улучшение жилищных условий

Повышение доступности и качества жилья

Создание комфортной среды для проживания

Выявление и развитие

-► способностей и талантов у детей и молодежи

Обучение и воспитание детей и молодежи на основе традиционных российских ценностей

Рис. 1. Задачи государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала / Fig. 1. State policy goals in preservation of Russia’s nation and developing human potential

Источник: составлено авторами на основе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации4.

По количественному составу и качественному содержанию задач основной упор в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации сделан на улучшение здоровья граждан; в части системы образования обозначено только две задачи: повышение уровня общего образования и предоставление возможностей для последующего получения профессионального образования, как среднего, так и высшего.

Частично направления социального развития страны в межрегиональном аспекте учитываются в Стратегии пространственного развития Российской Феде-рации5. Основной целью пространственного развития государства является снижение степени межрегиональной дифференциации, в первую очередь по уровню и качеству жизни граждан. Данное снижение обеспечивается через поступательное социально-экономическое развитие как городов, так и сельских территорий, а также посредством улучшения территориальной организации системы оказания социальных услуг (во втором случае речь о социальной инфраструктуре и ее территориальном распределении). Кроме того, одной из приоритетных задач государства в пространственном развитии остается социальное обустройство регионов и муниципалитетов с невысокой плотностью населения, в которых наблюдается недостаточный внутренний потенциал роста экономики и производства. Стратегия пространственного развития Российской Федерации не дает определения таких понятий, как «социальная инфраструктура» и «социальная сфера». Вместе с тем в ней обозначены отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание, физическая культура и спорт) и отдельные направления их развития в зависимости от вида территории.

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации6 очевидны другие целевые ориентиры, не связанные непосредственно с социальным развитием. Однако отмечено, что формирование эффективной современной системы управления осуществляется за счет гармонизации государственной научной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической и социальной политики. Другими словами, за счет связки социальной политики с приоритетами научно-технологического развития страны.

Отдельные направления социального развития устанавливаются в документах стратегического планирования, формируемых в рамках решения задач прогнозирования, в том числе в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года7. Один из его подразделов – «Отрасли социальной сферы» – содержит прогнозные параметры развития образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры. Если в Стратегии национальной безопасности основной акцент сделан на здравоохранении как главном направлении в области народосбережения, то в указанном документе большее внимание уделено долгосрочным ориентирам развития системы образования. При этом интересен их разброс: от абстрактных и глобальных («создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет», «внедрение новых методов обучения и образования», «модернизация системы профессионального образования») до узких и частных («обновление содержания предметной области “Технология”»). Аналогично и в здравоохранении: от общего направления («развитие профилактического направления системы здравоохранения») до узкоспециального («применение систем неинвазивной визуализации»). В целом ориентиры социального развития России связаны как с социальной инфраструктурой (система профессионального образования, развитие превентивной медицины, создание культурно-образовательных и музейных комплексов) и развитием в ней новых технологий (цифровая образовательная среда, ядерная медицина, информатизация здравоохранения, внедрение цифровых технологий в культурное пространство и др.), так и с трансформацией компетенций человеческих ресурсов для внедрения этих технологий (овладение компетенциями в области цифровой экономики, новые модели компетенций работников физической культуры и др.).

К документам стратегического планирования относятся и государственные программы. В Российской Федерации реализуется целый ряд программ по таким направлениям, как сбережение населения, улучшение здоровья и благополучия граждан; создание возможностей для развития и самореализации талантов; обеспечение безопасной и комфортной среды для жизни; формирование условий для достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства; развитие науки, промышленности и технологий; цифровая трансформация; сбалансированное региональное развитие8.

Критерий разделения программ на социальные и несоциальные весьма условен. Так, например, экономическая программа комплексного развития сельских территорий содержит в себе ряд подпрограмм (в частности, «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитиерынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»), которые по своему содержанию связаны с социальным развитием – формированием социальной инфраструктуры и повышением качества и уровня жизни населения9.

В структуре расходов федерального бюджета в разрезе государственных программ и непрограммных направлений на долю социальных расходов приходится значительная часть. Если не считать развитие пенсионной системы (16,3 % от общих расходов федерального бюджета), то расходы на социальную поддержку граждан занимают первое место (13,9 %), опережая расходы на развитие транспортной системы (8,0 %) и расходы на обеспечение обороноспособности страны (7,9 %)10.

Помимо госпрограмм, государственная политика осуществляется и через федеральные национальные проекты, принятые в 2018 году. Данные проекты разработаны по следующим направлениям: «Человеческий капитал», «Экономический рост», «Комфортная среда для жизни». Их реализация должна обеспечить достижение национальных целей и соответствующих целевых показателей, которые, в свою очередь, были определены Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»11 и включают: сохранение населения, улучшение здоровья и благополучие людей; развитие возможностей для самореализации личности и развития талантов; повышение комфортности и безопасности среды жизнедеятельности граждан; обеспечение достойного, эффективного труда и условий для ведения успешного предпринимательства; цифровую трансформацию. По сути, все цели связаны с социальным развитием страны. А два направления национальных проектов ассоциируются с ним напрямую: «Человеческий капитал» охватывает вопросы образования, здравоохранения, культуры и демографии; «Комфортная среда проживания» – проблемы обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог, повышения обеспеченности населения жильем, улучшения городской среды, экологии.

Набор инициатив в рамках социально направленных национальных проектов довольно большой. Так, инициативы в рамках нацпроекта «Образование» включают и инфраструктурные проекты (строительство школ), и развитие человеческого капитала (выявление талантов, социальные лифты для каждого, патриотическое воспитание и др.). По количеству инициатив лидирует нацпроект «Культура», включающий инфраструктурные проекты (строительство домов культуры, театров кукол и ТЮЗов и др.), проекты, связанные с цифровизацией культуры (создание мультимедиагидов, виртуальных концертных залов, оцифровка книжных памятников и др.) и с развитием компетенций работников культуры (создание центров непрерывного образования, повышение квалификации, патриотическое воспитание и др.). Значительная часть инициатив национального проекта «Культура» требует большой объем финансирования. Если рассмотреть структуру федерального бюджета в разрезе национальных проектов, затраты на культуру занимают первое место (24,6 %), превышая уровень расходов на нацпроект «Здравоохранение» (в 2021 году – в 7,9 раза)12. Масштабность национальных проектов, их влияние на конкурентоспособность страны в целом и решение проблем индивидов в частности сделали нацпроекты предметом пристального внимания, в том числе и в научной среде (Ажлуни и Шарыгина, 2019; Иванов и Бухвальд, 2019; Ленчук, 2020).

Таким образом, управление социальным развитием территорий является значимым направлением государственной политики, что отражено в ключевых стратегических документах федерального уровня. Однако, как уже указывалось ранее, ни в отечественной науке, ни в нормативных источниках нет единого понимания категорий «социальная сфера», «социальное развитие» и др. Более того, уже ставшее традиционным словосочетание «социально-экономическое развитие» усложняет разделение этих категорий. Например, в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» дефиниция «социально-экономическое развитие» встречается 91 раз, «социально-экономическаяполитика» –26 раз, безотдельного рассмотренияэтих направлений.

Цель статьи – предложить методологический подход к пониманию сущности категории «управление социальным развитием» в привязке к территориальным социально-экономическим системам (регион, муниципальное образование).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальное развитие может рассматриваться в узком смысле – как развитие человека. С этой позиции данное понятие раскрывается в докладе Программы развития ООН «Реальное богатство народов: пути к развитию человека». В соответствии с представленным в нем определением «это процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, свободы на осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивого развития на нашей общей планете»13. Очевидно, что развитие определяется как процесс, но не рост благосостояния, а «расширение свободы» в достижении целей, имеющих индивидуальную ценность для каждого человека в рамках общей ограниченности ресурсов среды обитания.

С другой стороны, развитие человека определяется степенью его участия в управленческих, политических и экономических процессах и пониманием своего вклада в эти процессы. Это касается и устойчивого развития. Более того, именно изменение мировоззрения населения на пути его социального развития определяет возможность самой идеи устойчивого развития мира. В продолжение этой идеи ООН был разработан индекс развития человеческого потенциала, рассчитываемый на базе трех измерений (здоровье, образование, уровень жизни) и четырех индикаторов (валовой национальный доход в расчете на одного человека, средняя продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность обучения и ожидаемая продолжительность жизни).

В настоящее время чаще говорят об уровне социального благополучия. В зарубежных подходах под социальным благополучием, как правило, понимается широкий выбор возможностей для удовлетворения потребностей (Dolan and Peasgood, 2008; Hausman and McPherson, 2009). Есть авторы, идентифицирующие социальное благополучие с личным ощущением счастья (Сушко, 2020; Eid and Larsen, 2008), определяющие его как компонент субъективного ощущения качества жизни (Sőrés and Pető, 2015; Рябов, 2016) или как целевой ориентир действий институтов власти и иных организаций (Костина и др., 2020).

В исследованиях, посвященных вопросам управления социальным развитием, зачастую оно связано с социальным обеспечением общества в целом или отдельных категорий граждан (Hartley et al., 2022; Costa and Gerard, 2021; Huang and Yang, 2021).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические основы государственного управления социальнымразвитием

В нашем понимании (а оно опирается на классическое понятие «управление») управление социальным развитием представляет собой совокупность отношений ряда понятий, таких как цель управления, субъект и объект управления, воздействие, ресурсы и обратные связи (рис. 2).

Органы власти

(федеральные, региональные, местные)

Учреждения, оказывающие социальные услуги

Хозяйствующие субъекты

Иные организации

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

(подсистема потребителей)

Социальные потребности (территориальные, половозрастные и иные структурные особенности населения)

Социальные возможности (благосостояние, доступ к услугам и др.)

Объем услуг

Доступность услуг Качество услуг Развитость социальной инфраструктуры

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (подсистема оказания услуг)

Социальная инфраструктура

Здравоохранение

ЖКХ и бытовое обслуживание

ПОСТАВЩИКИ социальных услуг

Образование

Культура, спорт, досуг

Социальные услуги

Социальное обеспечение и социальная защита

Пассажирский транспорт, связь

Ритуальное обслуживание

Розничная торговля, общепит, бытовое обслуживание

Спрос/ ПОТРЕБИТЕЛИ предложение социальных услуг

БАЛАНС

Благосостояние

Территориальные структурные особенности потребностей

БАЗОВАЯ ЦЕЛЬ: обеспечение доступа населения к социальным услугам в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами на конкретной территории

НАСЕЛЕНИЕ:

рост социальных возможностей: (рост доходов, снижение уровня безработицы, доступность социальных услуг)

ЦЕЛИ ПОДСИСТЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

-

- повышение качества и расширение многообразия социальных услуг, предоставляемых на территории;

-

- поддержка необходимого уровня и качества жизни, воспроизводство рабочей силы;

-

- использование потенциала социального сектора для развития экономики

Рис. 2. Концептуальная схема управления социальным развитием территории / Fig. 2. Conceptual scheme for social development management of the territory

Источник: составлено авторами.

В качестве субъектов управления выступают:

-

1) органы публичной власти разных уровней – федерального, регионального, местного и разных ветвей – законодательной (представительной), исполнительной. Данные субъекты определяют условия социального разви-

- тия на макроуровне: устанавливают общие принципы социальной политики и минимальные социальные стандарты, разрабатывают и реализуют государственные и муниципальные программы, обеспечивают, организуют, финансируют работу учреждений социальной инфраструктуры;

-

2) хозяйствующие субъекты (организации и предприятия тех или иных организационно-правовых форм), формирующие микроуровень социального развития. Результаты их деятельности определяют уровень и в некоторой степени качество жизни граждан;

-

3) организации и учреждения, предоставляющие услуги населению (в том числе учреждения образования, здравоохранения, соцобслуживания, то есть учреждения социальной инфраструктуры);

-

4) другие общественные организации (религиозные, благотворительные учреждения, общественные организации, политические партии, научные сообщества и т. д.).

В отношении субъектов управления важным является распределение полномочий и определение круга решаемых вопросов, особенно это касается органов публичной власти.

В понимании объекта управления социальным развитием также существуют различные подходы. Как правило, в качестве объекта рассматривают либо население, либо социальную сферу. А. Ю. Бубнова и ее соавторы выделяют два аспекта социальной политики: условия жизни людей и «всевозможные потребности отдельных индивидов» (Бубнова и др., 2018, с. 96).

В нашем понимании объект управления можно исследовать в двух проекциях – структурной и процессной (динамичной).

С точки зрения структурной составляющей объектом управления является само население как потребитель социальных услуг и подсистема оказания социальных услуг (социальная сфера). Население – это не просто общая масса получателей услуг, а совокупность индивидуальных потребителей, которые отличаются как характером потребностей (в зависимости от места проживания, пола, возраста, категории и т. д.), так и социальными возможностями (в зависимости от своего благосостояния, территориального или иного доступа к услугам и т. д.). Вторая подсистема объекта управления – социальная сфера, представляющая собой базу для возможностей реализации комплекса потребностей населения. В нормативных актах нет официально установленного термина «социальная сфера», но, как правило, ее рассматривают в двух аспектах: как сферу удовлетворения множества жизненных потребностей, в том числе и духовных (Бобков, 2016, с. 36), и как совокупность услуг, которые оказывают соответствующие социальные отрасли (в более узком смысле). По нашему мнению, социальная сфера включает совокупность социальных услуг – мероприятий по оказанию помощи жителям для улучшения условий их жизнедеятельности, а также инфраструктуру, которая обеспечивает предоставление данных услуг. Указанные услуги можно с определенными допущениями разделить на услуги, направленные на удовлетворение социальнокультурных потребностей (включая образование, здравоохранение, культуру и спорт, ритуальное обеспечение, соцзащиту), и услуги, направленные на удо-

Атаева А. Г., Орешников В. В. Методологические основы государственного управления социальным развитием... влетворение общественно-экономических потребностей (розничная торговля, общепит, транспорт и связь, ЖКХ, бытовое обслуживание).

С точки зрения процессной составляющей объектом управления социальным развитием является баланс между спросом и предложением поставщиков и потребителей социальных услуг. В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»14 поставщик социальных услуг – это юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее социальное обслуживание. По всем услугам сформированы стандарты, в рамках которых определяются объем, периодичность и качество услуги. Потребителями социальных услуг является население с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей их удовлетворения.

Любое управление отличается от простого воздействия наличием цели. В отношении управления социальным развитием можно выделить главную цель – обеспечение доступа населения к социальным услугам в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами населения на конкретной территории. Отдельно можно указать цели подсистем. Для населения целями, помимо удовлетворения потребности в социальных услугах, являются рост социальных возможностей: увеличение доходов, снижение уровня безработицы, расширение доступа к социальным услугам и др. Цели подсистемы социальной сферы (их условно можно назвать целями социальной политики) – это повышение качества и расширение многообразия социальных услуг, предоставляемых на территории; поддержка необходимого уровня и качества жизни, воспроизводство рабочей силы; создание условий для самореализации граждан, в том числе экономической возможности реализовывать свои навыки и способности; использование потенциала социального сектора для развития экономики.

Механизм управления социальным развитием представляет собой комплекс инструментов и методов, с помощью которых субъект управления может воздействовать на объект для достижения установленных целей. Со стороны публичной власти механизм управления выражается в социальной политике и ее инструментах, реализуемых на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления. Среди методов управления можно выделить экономические, организационно-административные, социальные, социально-психологические, а также методы самоуправления.

Стратегические направления совершенствования системы государственного управления социальным развитием территорий

Общий вектор социального развития страны должен коррелировать с первой и главной задачей национальной безопасности страны – «сбережением народа России и развитием человеческого потенциала»15 во всех проекциях: демографической (рост продолжительности жизни, снижение показателей смертности, укрепление здоровья), экономической (рост благосостояния, обеспечение достойной жизни), политической, культурной (свободное развитие человека), а также в проекции качества жизни (улучшение жилищных условий, получение качественного образования).

Современную демографическую ситуацию в России можно охарактеризовать как «депопуляцию», «демографический кризис», «демографическую яму» (Морозова и др., 2012, с. 214).

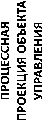

Глобальные трансформации и формирование нового государства кардинально изменили характеристики естественного движения населения России: смертность начала значительно превышать рождаемость. С 2008 года стали проводить активную политику по изменению этих тенденций, которая принесла определенные плоды: в 2012 году уровень рождаемости впервые превысил смертность населения, то есть произошел «перелом так называемого “российского креста”» (Кулешов, 2014, с. 8). Однако уже в 2016 году ситуация опять изменилась: меры поддержки рождаемости перестали давать необходимые результаты, а впоследствии на показатели смертности значительно повлияло распространение коронавирусной инфекции (рис. 3).

■^Число родившихся на 1000 человек населения

-•^Число умерших на 1000 человек населения

Рис. 3. Динамика смертности и рождаемости на 1000 человек населения в России / Fig. 3. Dynamics of mortality and birth rate per 1000 population in Russia

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

При этом естественное снижение численности населения Российской Федерации не компенсируется миграционным приростом. При этом растут показатели демографической нагрузки на трудоспособное население. К 2050 году доля лиц старше 60 лет в общей численности жителей планеты повысится с текущих 11,7 до 21,1 %16, в Российской же Федерации к указанному сроку практически треть населения будет старше этого возраста (Шабунова и Барсуков, 2015, с. 83). Подобная ситуация ставит крайне сложные задачи как перед государством и обществом, так и перед всеми ключевыми сферами жизне- деятельности. Помимо увеличения нагрузки на трудоспособное население в части финансирования пенсионного обеспечения, рост доли пожилых граждан приводит к необходимости повышать производительность труда, расширять участие населения в формальных трудовых отношениях, дополнительно финансировать систему здравоохранения для страхования выбытия из производственного процесса рабочих кадров, развивать превентивную медицину.

На подобные тенденции, составлявшие значительную угрозу устойчивости пенсионной системы страны, органы публичной власти Российской Федерации вынуждены были отреагировать повышением пенсионного возраста. Такая практика уже стала рядовым явлением не только в европейских странах. Пенсионная реформа 2019–2028 годов, предусматривающая постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин, уже обеспечила снижение количества пенсионеров при сохранении тенденции роста численности лиц старше 60 лет.

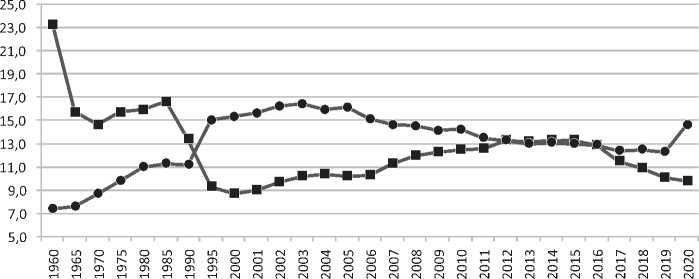

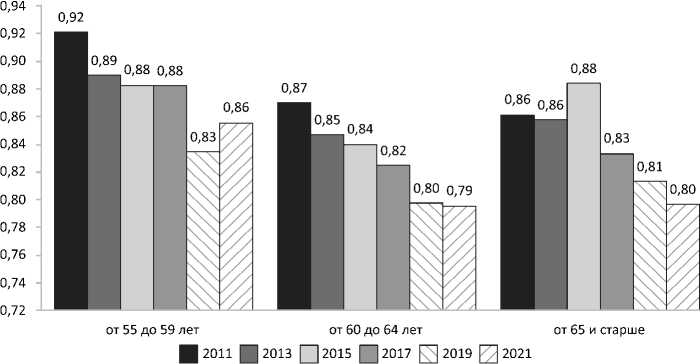

Несмотря, однако, на свою очевидную обоснованность, принятые меры могут повлечь рост бедности среди работающего пожилого населения. На рисунке 4 представлено отношение заработной платы лиц пожилого возраста к средней заработной плате работников организаций. Отчетливо прослеживается отрицательная динамика во всех возрастных группах пожилого населения. Население старше 55 лет вынуждено работать, но уровень их заработной платы сильно недотягивает до средней величины оплаты труда работников.

Рис. 4. Отношение заработной платы людей пожилого возраста к среднемесячной заработной плате работников организаций в Российской Федерации в 2011–2021 гг., уд. ед. / Fig. 4. The ratio of senior citizens wages to the average employees monthly wages in the Russian Federation, 2011–2021, unit values

Источник: составлено авторами.

Наблюдаемыйростнагрузкинатрудоспособноенаселениеопределяетнеоб-ходимость разработки мер по страхованию выбытия кадров из рабочего процесса. Прежде всего, нужна смена фокуса системы здравоохранения на вопросы

I. ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ профилактики и укрепления здоровья, развития превентивной медицины, инвестирования в снижение факторов риска здоровья. Кроме того, вынужденное повышение пенсионного возраста должно сопровождаться комплексом дополнительных мер, снижающих уровень бедности пожилого населения.

Также одним из важных направлений совершенствования системы государственного управления социальным развитием является формирование проактивной институциональной среды для адаптации рынка труда и социальной сферы к цифровизации. Всеобщая цифровизация, переход к «индустрии 4.0» в значительной степени меняют требования к компетенциям человеческого капитала и трансформируют традиционную линейную траекторию трудовой жизни. Многие профессии устаревают и становятся невостребованными, на смену человеческим компетенциям приходят цифровые технологии. Одновременно возникает спрос на новые профессии, навыки, и это не может не влиять на государственную политику в сфере образования, занятости, социального обеспечения.

Неопределенность и многоплановость сложившейся ситуации требуют предвиденья будущего (Зеер и др., 2021), опережающего взгляда каждого человека на собственное профессиональное развитие (Третьякова, 2020). Между тем российский рынок образовательных услуг не успевает адаптироваться к требованиям рынка труда. По мнению ряда авторов, наиболее сложной задачей является кадровое обеспечение сектора информационнокоммуникационных технологий (Миролюбова и Радионова, 2020, с. 264). Так, в 2021 году численность выпускников государственных вузов по направлению «Информатика и вычислительная техника» в России составляла всего 8 %, и эта цифра не менялась с 2017 года. Доля занятых в секторе ИКТ – 1,7 % – оставалась практически неизменной с 2010 года17. Кроме того, развитие самозанятости, формата удаленной работы, появление новых производственных процессов изначально не предусматривают ни безопасности труда, ни социального обеспечения. Задача государства – своевременное законодательное реагирование на распространение цифровых технологий в части обеспечения социальной защиты и трудовых прав работников.

Одним из последствий формирования цифровой экономики является кастомизация (индивидуализация) услуг. Это касается медицины (персонализированная медицина), образования (индивидуальные образовательные траектории), иных областей человеческой деятельности. Очевидно, что новый тренд, наблюдаемый в экономике в целом, необходимо учитывать и при реализации социальной политики.

Также необходимо искать дополнительные инвестиции для социальной сферы. Как отмечают исследователи, на сегодняшний день возможности государства по нивелированию рисков за счет мер социальной поддержки граждан, не работающих официально, существенно сокращаются (Садовая и др., 2019, с. 62). В условиях ограниченных бюджетных ресурсов важно привлекать инвесторов и другие источники финансирования рынка социальных услуг

(краудсорсинг и др.), а кроме того, максимизировать использование некапиталоемких инструментов повышения доступности и качества социальных услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, управление социальным развитием есть целенаправленное воздействие субъектов управления: органов публичной власти, хозяйствующих субъектов, организаций, учреждений, оказывающих услуги населению, иных общественных организаций и учреждений – на объект управления. Объектом социального управления в структурном аспекте являются население (совокупность индивидуальных потребителей, отличающихся характером потребностей и социальными возможностями) и подсистема оказания социальных услуг (комплекс социальных услуг и инфраструктура, обеспечивающая оказание этих услуг). С позиции процессной составляющей объектом управления социальным развитием является баланс между спросом и предложением поставщиков и потребителей социальных услуг. Цель управления – обеспечение доступа населения к социальным услугам в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами населения на конкретной территории. Механизм управления социальным развитием выражается в социальной политике и ее инструментах, реализуемых на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления.

В целом для эффективной социальной политики важно обеспечить согласованность целей и задач стратегического управления (долгосрочные цели, ориентированные на будущее и зафиксированные, например, в Стратегии социально-экономического развития территории), тактического (способы и ресурсы достижения стратегических целей на конкретных территориях, зафиксированные, например, в государственных и муниципальных программах) и оперативного (решение текущих ежедневных задач).

При этом общем едином векторе, принципах, институциональных условиях социального развития страны, устанавливаемых на федеральном уровне, в каждом регионе должен быть свой уникальный механизм управления социальным развитием, который учитывает особенности конкретной территории (ее экологию, климат, экономику) и проживающего на ней населения (его половозрастной состав, образовательный уровень, потребности и др.). Механизм должен носить проактивный характер. Субъекты управления, прежде всего органы публичной власти, должны переходить от модели решения проблем к модели превентивного действия против потенциальных угроз, и это касается не только демографии. В совокупности с этим должен быть выстроен механизм обратной связи как реакции населения на процессы и результаты управления социальным развитием.

Список литературы Методологические основы государственного управления социальным развитием территориальных социально-экономических систем

- Ажлуни А. М., Шарыгина О. Л. Национальные проекты России и их реализация // Вестник аграрной науки. 2019. № 6. С. 72-76. https://doi.org/10.15217/ issn2587-666X.2019.6J2.

- Бобков В. А. Понятие социальной сферы: экономическое содержание и законодательные основы // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2016. № 1. С. 35-37.

- Бубнова А. Ю., Рожкова Е. В., Шилина С. А. и др. Социологический анализ социальной политики государства в современном обществе // Научный журнал «Дискурс». 2018. № 4. С. 96-107.

- Зеер Э. Ф, Церковникова Н. Г., Третьякова В. С. Цифровое поколение в контексте прогнозирования профессионального будущего // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 6. С. 153-184. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2021-6-153-184.

- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Национальные проекты России: региональное измерение // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2019. № 1. С. 37-53. https://doi.org/10.24411/2071-6435-2019-10067.

- Костина Е. Ю., Орлова Н. А., Панфилова А. О. Социальное благополучие в оценках жителей Дальневосточного региона (на материалах социологического исследования) // Вестник Института социологии. 2020. Т. 11, № 1. C. 70-83. https://doi.org/10.19181/vis.2020.11.L627.

- Кулешов В. В. Современные вызовы социально-экономическому развитию России // ЭКО. 2014. Т. 14, № 12. С. 5-14.

- Ленчук Е. Б. Национальные проекты в системе целеполагания социально-экономического развития России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. Т. 225, № 5. С. 79-90. https://doi.org/10.38197/2072-2060-2020-225-5-79-90.

- Миролюбова Т. В., Радионова М. В. Роль сектора ИКТ и факторы цифровой трансформации региональной экономики в контексте государственного управления // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2020. Т. 15, № 2. С. 253-270. https://doi.org/10.17072/1994-9960-2020-2-253-270.

- Морозова Е. А., Челомбитко А. Н., Андреева Л. М. Демографическая ситуация и ее влияние на социально-экономическое развитие региона // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 2. С. 213-219.

- Рябов В. Б. Субъективное качество жизни и дауншифтинг // Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. 2016. № 3. С. 95-106. https:// doi.org/10.11621/vsp.2016.03.95.

- Садовая Е. С., Сауткина В. А., Зенков А. Р. Формирование новой социальной реальности: технологические вызовы. М.: ИМЭМО РАН, 2019. 190 с.

- Сушко П. Е. Счастье и социальное благополучие в оценках россиян: проблема разграничения понятий // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Т. 8, № 1. С. 48-62. https://doi.org/10.19181/snsp.2020.8.1.7094.

- Третьякова В. С. Теоретико-методологический анализ проблемы профессионального становления и развития личности // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. Т. 12, № 1. С. 61-70. https://doi.org/10.7442/2071-9620-2020-12-1-61-70.

- Шабунова А. А., Барсуков В. Н. Тенденции демографического старения населения российской федерации и пути их преодоления // Проблемы развития территории. 2015. № 1. С. 76-87.

- Costa F., Gerard F. Hysteresis and the welfare effect of corrective policies: Theory and evidence from an energy-saving program // Journal of Political Economy. 2021. vol. 129, № 6, pp. 1705-1743. https://doi.org/10.1086/713729.

- Dolan P., Peasgood Т. Measuring well-being for public policy: Preferences or experiences? // Journal of Legal Studies. 2008. Vol. 37, № S2. P. 5-31. https://doi.org/10.1086/595676.

- Hartley R. P., Lamarche C, Ziliak J. P. Welfare reform and the intergenerational transmission of dependence // Journal of Political Economy. 2022. Vol. 130, № 3. P. 523-565. https://doi.org/10.1086/717893.

- Hausman D., McPherson М. Preference satisfaction and welfare economics // Economics and Philosophy. 2009. Vol. 25, № 1. P. 1-25. https://doi.org/10.1017/ S0266267108002253.

- Huang P.-C., Yang T.-T. The welfare effects of extending unemployment benefits: Evidence from re-employment and unemployment transfers // Journal of Public Economics. 2021. Vol. 202. Art. № 104500. https://doi.org/10.1016Zj.jpu-beco.2021.104500.

- Sores A., Peto K. Measuring of subjective quality of life // Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 32. P. 809-816. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01466-5.

- The science of subjective well-being / Ed. by M. Eid, R. J. Larsen. New York: The Guilford Press, 2008. 546 p.