Методологические основы и методические особенности проектного финансирования

Автор: Мельников В.В.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 4-1 (75), 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является дальнейшее осмысление вопросов методико-методологического характера, возникающих в области проектного финансирования. Методической основой данной статьи является системный подход к исследованию методико-методологических оснований проектного финансирования, а также методика систематизации и декомпозиции элементов, образующих предметную сторону проектного финансирования. В статье определено, что методология и методика проектного финансирования является взаимосвязанной совокупностью элементов, образующих финансовый механизм. Основными элементами, определяющими суть системы финансирования строительного комплекса, являются: объекты финансирования, субъекты системы - участники процесса, источники финансирования, инструменты финансирования, организационные формы, принципы и механизмы финансирования. С этих позиций, обращаясь к перечисленным выше элементам, в данной статье автором рассмотрены методологические основы и методические особенности проектного финансирования. Автором определено, что целью проектного финансирования выступает наиболее эффективная схема реализации финансовых отношений, возникающих в процессе реализации проекта. В методологическом плане проектное финансирование является специфической формой финансовой и инвестиционной активности, которая направлена исключительно на финансовое обеспечение такой специфической деятельности, каковой является проект. В данном аспекте выделяются такие важные элементы методологии проектного финансирования как его цель, объект и предмет. Объектом проектного финансирования является совокупность элементов, образующих содержательную сторону проектной деятельности, нуждающихся в соответствующем ресурсном обеспечении. В свою очередь предметом проектного финансирования следует считать организационные и методические основы, позволяющие достигать целей проектного финансирования, а также повышающие общую эффективность процесса реализации и эксплуатации различных проектов.

Финансирование, проект, методология, методика, цель, объект, предмет, принципы

Короткий адрес: https://sciup.org/14129538

IDR: 14129538 | УДК: 338 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_4.1_99_106

Текст научной статьи Методологические основы и методические особенности проектного финансирования

В условиях санкционного давления и дефицита финансовых ресурсов большинство отечественных строительных фирм столкнулись с проблемой ресурсного обеспечения деятельности, когда возникает потребность в создании гибкой системы, способной обеспечить организации должным объемом финансов, привлеченных из традиционных и нетрадиционных источников. Особую актуальность создание такой системы обретает в свете осуществлении инвестиционной деятельности, при финансировании крупномасштабных инвестиционных проектов, когда речь идет об эффективности и финансовой результативности проекта.

Анализ научной литературы [2; 3; 8; 16; 7] позволяет говорить о том, что финансирование строительных работ представляет собой систему экономических отношений, складывающихся между участниками инвестиционного процесса по поводу мобилизации, аккумулирования и движения финансовых ресурсов, с учетом норм действующего законодательства, технологий и этапов строительства.

Особую роль в реализации проектов в области строительной деятельности отводится проектному финансированию, представляющему совместную финансово-экономическую и организационно-управленческую деятельность лиц, участвующих в реализации проекта (проектных организаций, предприятий, банков, частных инвесторов, страховых компаний, поставщиков сырья, материалов и оборудования, действующих в рамках инвестиционного договора), в основе которой лежит экономическая заинтересованность в успешной реализации проекта, в получении прибыли, распределяемой в соответствии с условиями инвестиционного договора [2].

К вопросам, касающимся проектного финансирования с точки зрения его методико-методологических основ, обращались Л.Н. Боронина, З.В. Сенук [4], Мазунина М.В., Сорокожердьев В.В. [12], Данейкин Ю.В., Тумин В.М., Иванова О.П., Костромин П.А., Тумин В.В. [14] и др.

В то же время, не смотря на наличие большого числа научных работ, относительная новизна данной формы финансового обеспечения строительной отрасли в России требует проведения дальнейших исследований в данном направлении.

Таким образом, целью данной работы является дальнейшее осмысление вопросов методико-методологического характера, возникающих в области проектного финансирования.

Изложение основного материала

Современное проектное финансирование как особая форма финансовой деятельности, имеет своими истоками известный продукт банковского бизнеса – погашение кредита производимой продукцией. В начале 30-х годов первые механизмы были задействованы при разработке нефтяных месторождений в США. В 1970-е годы в связи с геологоразведкой и широкомасштабным использованием нефтегазовых запасов в Северном море схемы проектного финансирования стали применяться в Европе, где средства, необходимые для разработки месторождений нефти, предоставлял банк на особых условиях кредитования – под нефтяные запасы. С началом добычи нефти ссуду погашали из полученных от продажи нефти доходов, а финансовый риск банка при этом заключался в вероятной недостаточности нефтяных запасов для погашения основного долга и процентов по нему [5].

Впоследствии, финансирование, в соответствии с данной моделью, дало толчок для развития современного подхода к финансированию – проектному финансированию.

Говоря о проектном финансировании, следует сказать, что оно, по своей сути, является сложной формой финансовой активности в связи с тем, что сама проектная деятельность представляет собой многоуровневый синтез управленческих решений и подходов к их реализации. При этом реализация проектов, определяемых как временное объединение интеллектуальных, материальных и финансовых, трудовых ресурсов для строительства зданий и сооружений, создания уникального продукта или услуги, сопровождается значительными трудностями, возникающими из самой сущности проектов, таких как ограниченное время реализации, неопределенность, относительная уникальность и т. д. [5].

Поиск решения проблем управления в сфере нововведения, создания и реализации проектов и привел к появлению нового направления в менеджменте – управление проектами (проектный менеджмент), который играет немаловажную роль в формировании национальной экономики, обеспечивая эффективные решения в области управления проектами различной направленности и масштаба.

Как указывают А.В. Аверин, В.В. Жидиков и И.В. Корнева проектный подход к управлению является тем современным базовым подходом, который обеспечивает возможность осуществления радикальных изменений в относительно короткий период времени, а проектное управление является методологией, которая обеспечивает возможность для развития и реализации механизмов внедрения на предприятии инвестиционно-инновационных проектов и достижения уровня их эффективной реализации, обеспечивая тем самым не только развитие предприятий, но и получение общего социально-экономического эффекта [15].

В настоящее время в России также проектное финансирование входит в практику капитального строительства. Именно данный подход к финансированию использовался в процесс реализации проектов «Морской старт», «Голубой поток», «Северный поток», «Сахалин-2», а также реализуется, например, при строительстве новой магистрали в Москве «Северный дублер Кутузовского проспекта», «Западного скоростного диаметра» в Санкт-Петербурге. Данный подход признан весьма перспективным, реализуется под контролем государственных финансовых структур (инвестиционная площадка «Фабрика проектного финансирования под контролем ВЭБ.РФ) с участием крупнейших российских банков «ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и т. д.).

Как указывает Л.Г. Судас и А.А. Оносов, основными элементами, определяющими суть системы финансирования строительного комплекса, являются: объекты финансирования, субъекты системы – участники процесса, источники финансирования, инструменты финансирования, организационные формы, принципы и механизмы финансирования. С этих позиций, обращаясь к перечисленным выше элементам, мы рассмотрим заявленную проблему [17].

Рассматривая первый элемент данной системы, а именно объект финансирования, следует сказать, что перечень объектов строительства не ограничивается отдельным зданием или сооружением, данный перечень значительно шире.

Как указано в работе Н.Г. Акопян, объект строительства – это отдельное здание или сооружение с прилегающими к нему галереями, эстакадами, подсобными и вспомогательными зданиями, внутренними инженерными сетями), строительство которых осуществляется поотдельному проекту исмете;также объектом строительства может выступать совокупность зданий (и) сооружений, строительство которых осуществляется на одной строительной площадке по единой проектно-сметной документации со сводным сметным расчетом стоимости строительства. Также объектом строительства выступают здания и сооружения, которые являются объектами реконструкции, капитального ремонта, реставрации, на которых осуществляется техническое переоснащение [1].

Приведенное определение демонстрирует сложный характер объектов строительства, которые также представляют собой определенную систему, способную функционировать только в совокупности взаимодействия всех построенных объектов. С точки зрения финансирования сложный и системный характер объектов строительства требует распределения финансовых ресурсов таким образом, чтобы они поступали с учетом принципа «точно в срок», обеспечивая бесперебойный процесс строительно-монтажных работ, который обеспечивает возведение не только основных зданий и сооружений, но и вспомогательных строительных объектов.

В то же время, если мы говорим о методологических основаниях проектного финансирования, то само смысловое наполнение данного термина приводит нас к пониманию того, что объектом финансовых вложений в данном случае, выступает проект, как обобщающая дефиниция(макрообъект), включающая с себя всю совокупность зданий и сооружений, которые являются, в конечном итоге, результатами строительной деятельности (микрообъектами). Говоря о содержательной стороне проекта следует сказать, что в его основе лежит конкретный замысел или бизнес-идея, в связи с чем сама проектная деятельность основана на креативных решениях, даже если речь идет о выполнении стандартных строительных работ, что связано с вариативной географией, топологией, морфологией строительных микрообъектов. Именно поэтому в практике проектного финансирования не существует одинаковых проектов, все они разные по составу участков, целям, содержанию, структуре, конечным результатам, что позволяет говорить об уникальности проектов и отсутствии шаблонных решений, связанных с проектным финансированием.

Проект, в отличие от иных финансово-экономических мероприятий (например, программ), обязательно имеет начало и конец, при том, что сроки проекта по своей длительности, не сопоставимы с различными программами, временные рамки которых могут растягиваться на десятилетия.

В таких «сжатых» временных рамках осуществляется планирование мероприятий, с учетом возможностей использования разного рода материальных ресурсов, в том числе финансовых ресурсов, а также ресурсов нематериального характера (интеллектуального капитала) для достижения заранее определенных целей и задач, которые должны привести к положительному результату и создать новый уровень функциональности некой запроектированной системы. Отсюда можно говорить о проекте в узком его контексте, имея ввиду, что проекты представляют собой запланированный контролируемый процесс, который так или иначе должен привести к результату, позволяющему провести некое усовершенствование, создать новое изделие, товар, объект недвижимости и т. д. Соответственно, мы можем говорить о том, что проект всегда ведет к изменениям, а достигнутые благодаря проекту изменения должны в определенной степени реализовывать долгосрочную цель, определенную стратегией организации.

По мнению А.А. Ковальчук, задачами проекта выступают конкретные (специфические) достижения, направленные на решение определенной проблемы [9].

Чаще всего проекты реализуются в форме инвестиционного проекта, представляющего собой системно ограниченный и завершенный комплекс мероприятий, документов и работ, финансовым результатом которого является прибыль (доход); материально-вещественным результатом – новые или реконструированные основные фонды (комплексы объектов), или приобретение и использование нематериальных активов с последующим получением дохода для достижения определенных целей.

При этом, финансирование проекта должно обеспечить решение двух основных задач:

-

1. Обеспечить такую динамику инвестиций, которая позволила бы выполнение проекта в соответствии с временными и финансовыми (денежными) ограничениями.

-

2. Снизить расходы финансовых ресурсов и проектные риски за счёт оптимизации структуры инвестиций и максимизации налоговых льгот [9].

Объектом вложения средств в инвестиционных проектах являются капитальные инвестиции (капитальные вложения) (см. Рисунок 1), то есть инвестиции в основной капитал (основные средства), в частности расходы на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и т. д.

Обратим внимание на то, что в международной практике проекты, объектом вложения средств в которые являются капитальные инвестиции, принято называть «твердыми проектами». В свою очередь, «мягкими проектами» являются проекты, предусматривающие вложение средств в человека, государство, общество, социальные сообщества и институты, политические партии, общественные организации, ассоциации прав граждан, трудовые коллективы и т. д. [13].

Организационными формами финансирования строительства могут быть: банковский кредит, ипотечные займы, государственный кредит, размещение долговых обязательств; займы международных кредитно-инвестиционных институтов и иностранных банков.

Относительно широкий выбор источников финансирования строительной деятельности порождает, в свою очередь, проблемы выбора финансирования, которая обусловлена различной стоимостью привлечения средств, а также необходимостью реализовать проект с минимальной степенью финансового риска.

В данной работе уже неоднократно указывалось на то, что из возможных организационных механизмов финансирования строительства является проектное финансирование (позволяющее снизить финансовые риски), однако методологические основания данного механизма требуют дополнительных пояснений. Как указывает Л.А. Гареева, проектное финансирование является обеспечительной формой реализации проекта, позволяющей организовать процесс его ресурсного обеспечения на основе осуществления целенаправленных действий, имеющих своей целью своевременное и эффективное вложение инвестиционных ресурсов в поэтапный механизм реализации проекта [7].

Таким образом, данное определение позволяет выделить главную функцию проектного финансирования – обеспечительную.

Подводя итог, можем сделать вывод, что финансовое обеспечение, с одной стороны, предусматривает формирование и использование финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей инвестиционной деятельности согласно договорным отношениям между участниками проекта, которые определяют способы их мобилизации, распределения и использования на всех этапах реализации проекта. С другой стороны, обеспечительная функция проектного финансирования в методологическом плане связана с его объектом, предметом и методикой.

Что касается субъективного состава системы финансирования, то к субъектам строительной деятельности могут быть отнесены все лица, которые взаимодействуют между собой, решая вопросы, связанные с финансированием строительства. Важным с методической точки зрения является то, что для определения состава участников проектного финансирования не этапе привлечению инвесторов необходимо определить:

-

• предметную сферу – цели, задачи, работы и основные результаты, то есть что нужно сделать, чтобы реализовать проект, а также его масштабы, сложность, допустимые сроки; отношения собственности, вовлеченной в процесс осуществления проекта (что сколько стоит и кому принадлежит);

-

• основные идеи реализации проекта (каким образом финансовые ресурсы будут распределены по стадиям реализации проекта);

-

• основную группу участников проекта, кото рые должны «освоить» финансовые потоки (кто будет делать).

В данном контексте следует иметь виду, что субъекты (участники) проектного финансирования реализуют различные интересы в процессе осуществления проекта, формируют собственные требования в зависимости от своих целей и мотивации и влияют на проект, исходя из своих интересов, компетенции и сте-

Рисунок 1. Структурирование видов капитальных инвестиций (составлено автором)

пени участия в проекте, при том что сам состав участников проекта, их роли, распределение функций и ответственности зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта, а также от фаз его жизненного цикла.

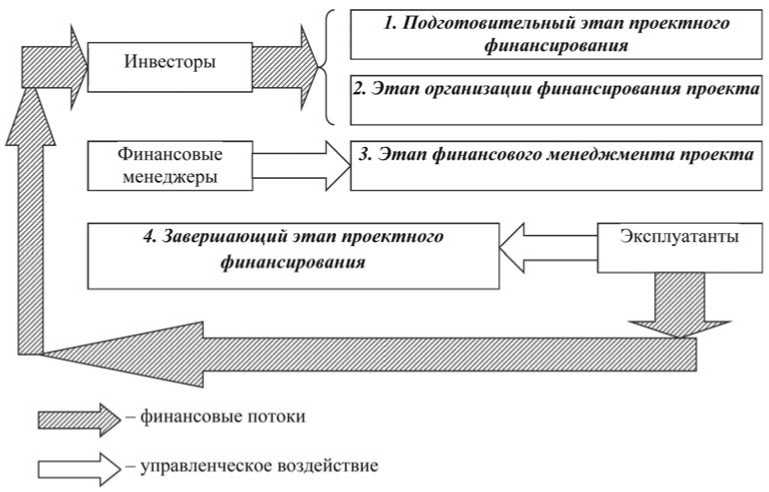

Как правило, сам механизм проектного финансирования реализуется посредством ряда взаимосвязанных этапов (см. Рисунок 2).

На каждом из этих этапов ведущую роль в реализации проекта имеют различные его участники, если на первом и втором этапах ведущая роль в проектном финансировании принадлежит непосредственно инвестору, организующего входящий денежный поток, то в дальнейшем инвестор утрачивает возможность решительным образом воздействовать на процесс реализации проекта. На последующих этапах (этап 3) важнейшую роль начинают играть лица, которые непосредственно управляют финансовыми потоками. В дальнейшем (этап 4) инициатива переходит к лицам, которые должны эксплуатировать проект, отвечая за организацию обратного денежного потока (от эксплуатантов к инвесторам). Такое распределение ответственности является наиболее характерной чертой проектного финансирования, несет в себе риски несовпадения интересов и возможностей, что требует высокого уровня проектного и договорного обеспечения финансовой деятельности, четкого распределения ответственности и обязанностей между всем участниками проекта.

Рисунок 2. Этапы и участники процесса организации проектного финансирования (составлено автором)

Наиболее часто проектное финансирование классифицируют по источникам и инструментам финансирования: акционерное (корпоративное) финансирование; долговое (банковское) проектное финансирование; проектное финансирование с участием государства; грантовое(спонсорское)финансирование; проектное финансирование смешанного типа (см. Рисунок 3).

Важным с точки зрения методологических основ проектного финансирования является исследование принципов осуществления данной деятельности – фундаментальных идей, определяющих процесс финансирования проектов. Анализ научной литературы [2; 6; 8; 10] и др. позволяет говорить о том, что к важнейшим принципам организации проектного финансирования исследователи относят:

• целевую ориентацию системы проектного финансирования, объектом которой выступает проект, а источником возврата средств является денежный поток конкретного проекта; • множественность источников финансирования; • распределение рисков проектного финансирования среди основных участников; • логичность, обоснованность и юридическую защищенность методов и инструментов проектного финансирования; • гибкость и адаптивность, что предполагает постоянную настройку, как всей системы финансирования, так и отдельных ее элементов на условия влияния внешней среды, в том числе на изменчивость конъюнктуры строительного рынка.

Таким образом, методология и методика проектного финансирования является взаимосвязанной совокупностью элементов, образующих финансовый механизм, позволяющий решать вопросы финансового обеспечения проектной деятельности.

Заключение

Проведенное исследование позволяет говорить, что в методологическом плане проектное финансирование является специфической формой финансовой и инвестиционной деятельности, которая направлена исключительно нам финансовое обеспечение такой специфической деятельности, каковой является проект.

Целью проектного финансирования выступает наиболее эффективная схема реализации финансовых отношений, возникающих в процессе реализации проекта.

Также мы выделяем такие важные элементы методологии проектного финансирования как его объект и предмет.

Объектом проектного финансирования является совокупность элементов, образующих содержательную сторону проектной деятельности, нуждающихся в соответствующем ресурсном обеспечении. В свою очередь предметом проектного финансирования следует считать организационные и методические основы, позволяющие достигать целей проектного финансирования, а также повышающие общую эффективность процесса реализации и эксплуатации различных проектов.

Рисунок 3. Виды и инструменты проектного финансирования (составлено автором)

Список литературы Методологические основы и методические особенности проектного финансирования

- Акопян Н.Г. Адаптивная система управления проектной деятельностью в строительстве на основе цифровых технологий: дисс. канд. наук. Ростов-на-Дону, 2020. 157 с.

- Астафьева О.Е., Козловский А.В., Моисеенко Н.А. Проектное финансирование в инвестиционно-строительном комплексе // Вестник университета. 2021. № 8. С. 116-124.

- Бодиенкова В.С. Роль проектного финансирования в жилищном строительстве // Новизна. Эксперимент. Традиции. 2021. № 1. С. 14-21.

- Боронина Л.Н. Основы управления проектами / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 112 с.

- Бочкарёва О.Ю. Проектное финансирование жилищного строительства: отечественный и зарубежный опыт // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 4 (81). С. 157-165.

- Вишнивецкий М.В. Отраслевая специфика проектного финансирования в рамках ГЧП // Инновации и инвестиции. 2023. № 4. С. 223-227.

- Гареева Л.А. Проектное финансирование: сущность и типы // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 3. С. 271-275.

- Ковалевская Н.Ю. Управление инвестиционно-строительными проектами в условиях проектного финансирования // Baikal Research Journal. 2021. № 2. С. 1-11.

- Ковальчук А.А. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов в энергетике // Universum: экономика и юриспруденция. 2022. № 6. С. 46-53.

- Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии / Е.В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. 177 с.

- Куракова О.А. Методические подходы к развитию инфраструктурных промышленных проектов // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2021. Т. 12. № 4. С. 126-136.

- Мазунина М.В., Сорокожердьев В.В. Методология проектного анализа в концепции устойчивого развития // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 161.

- Морозов С.А., Казиева Ф.Р. Управление стоимостью проекта // Антикризисное управление: современные реалии, тенденции и прогноз: Сборник статей по материалам Национальной научно-практической конференции, Краснодар, 28 сентября 2020 года. – Краснодар: ФГБУ «Российское энергетическое агентство», 2020. С. 128-132.

- О проектном финансировании организаций и территорий / Данейкин Ю.В., Тумин В.М., Иванова О.П., Костромин П.А., Тумин В.В. // Инновации и инвестиции. 2022. № 1. С. 71-80.

- Основы управления проектами / А.В. Аверин, В.В. Жидиков, И.В. Корнева [и др.]; Под ред. С.А. Полевого. – М.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2020. 258 с.

- Пантелеева М.С., Дядькова Е.А., Червяков А.Г. Особенности внедрения проектного финансирования при реализации объектов жилищного строительства // Московский экономический журнал. 2021 № 2. С. 372-386.

- Судас Л.Г., Оносов А.А. Проектное финансирование в жилищном строительстве: в поисках баланса интересов // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. № 83. С. 243-271.