Методологические основы моделирования динамики грунтовых вод речных пойм на примере Волго-Ахтубинской поймы

Автор: Солодовников Денис Анатольевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 3 т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается необходимость комплексного географического подхода к изучению и моделированию динамики грунтовых вод речных пойм. Предложена предварительная и упрощенная классификация типов годовой динамики уровня грунтовых и поверхностных вод, которая может служить основой для дифференциации интразональных пойменных ландшафтов. Такая дифференциация является отдельной научной проблемой. При характеристике ландшафтов пойм преобладает описательный подход, отсутствуют количественные критерии дифференциации таких природных комплексов. Исследование направлено на изучение взаимодействия важнейших компонентов ландшафта речной поймы - поверхностных и подземных вод, почв и растительности. Методической особенностью исследования является направленность на получение точных количественных характеристик, которые могут быть формализованы, обработаны современными компьютерами и сравнимы с данными по другим регионам. Этого позволит добиться использование современного электронного оборудования (георадар, спектрорадиометр) и разработка цифровых моделей динамики компонентов ландшафта. В результате исследования будут получены объективные, сравнимые между собой и в многолетней динамике, характеристики пойменных ландшафтов. Научная значимость работы заключается в выявлении связей поверхностных и подземных вод, почв и растительности пойм рек аридной зоны, получении объективной количественной основы для оценки изменений пойменных ландшафтов. Использование результатов исследования позволит в последующем оценивать долговременные изменения компонентов пойменных ландшафтов. Прикладная значимость проекта заключается в возможности использовать полученную модель для прогнозирования динамики грунтовых вод, а соответственно и лесорастительных условий Волго-Ахтубинской поймы, состояния поверхностных водоемов и подземных источников водоснабжения в сельской местности.

Речная пойма, аридная зона, волга, волго-ахтубинская пойма, грунтовые воды, ландшафты, растительность, почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/149131447

IDR: 149131447 | УДК: 556.5(470.45) | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2018.3.8

Текст научной статьи Методологические основы моделирования динамики грунтовых вод речных пойм на примере Волго-Ахтубинской поймы

«L^ §н

DOI:

Поймы рек являются важнейшим элементом экосистем более крупного ранга, местом концентрации животных и растений. Кроме того, поймы крупных рек обычно в значительной степени освоены в сельскохозяйственном отношении. Однако в исследовании ландшафтов пойм до сих пор преобладает описательный метод, получаемые результаты разнородны и с трудом сопоставимы между собой. Все это предопределяет актуальность исследований, направленных на получение точных количественных характеристик, которые могут быть формализованы, обработаны современными компьютерами и сравнимы с данными по другим регионам.

Влияние поверхностного и подземного стока на ландшафты пойм изучается уже не одно десятилетие. Наиболее изучена в этом отношении Волго-Ахтубинская пойма и дельта Волги – обширные и хорошо освоенные территории, в значительной степени выведенные из затопления. Влияние каскада гидроузлов на режим уровней и геоморфологические процессы в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС изложено во множестве работ – от классической монографии И.В. Попова [12] до более свежих обобщающих публикаций [2, 16]. Прикладные аспекты режима грунтовых вод (строительство мелиоративных систем, орошаемое овощеводство, рекреационное хозяйство) также освещены в литературе [1, 13, 14, 16]. Для участков северной части Волго-Ах-тубинской поймы изучены также особенности восстановления гидрогеологического режима и ландшафтов при оптимизации режима поверхностных вод [17]. Общим местом ис- 68

следований поймы Нижней Волги является констатация прогрессирующего засоления почв, остепнения лугов и усыхания лесов вследствие уменьшения общего объема половодья и изменений внутригодового распределения стока [6, 7, 10, 21]. В целом, Нижнюю Волгу можно считать довольно популярным объектом исследования. В тоже время тренды развития пойменных ландшафтов Среднего Дона, развивающиеся в близких климатических условиях, совершенно не изучены. Они развиваются в условиях естественного гидрологического режима, однако здесь нами отмечены сходные признаки деградаци-онных изменений ландшафтов [3].

Хорошо изучены общие вопросы гидрогеологии речных пойм [11, 23, 24]. Большое внимание в последние десятилетия уделяется экологическим аспектам проблемы [19, 22, 25, 26].

Общепринятым считается влияние зональных условий на особенности интразональ-ных природных комплексов и компонентов [9]. Хорошо разработано классическое трехчленное деление пойм по высотным уровням (высокая, средняя и низкая пойма), которое определяет условия затопления в половодье, а также деление пойм на прирусловую, центральную полого-гривистую и притеррасную поймы [15].

Что же касается ландшафтной дифференциации самих интразональных природных комплексов, то здесь абсолютно преобладают частные исследования, носящие описательный характер [4, 5, 7, 20].

Необходимость выявления критериев типизации интразональных ландшафтов как протяженных природных объектов, широтной и дол- готной дифференциации, разработки типологии ландшафтов речных пойм как фундаментальная научная проблема пока не ставилась.

Сами по себе интразональные ландшаф- ты разных регионов изучены очень хорошо. Однако нигде в литературе мы не найдем четких количественных градаций и критериев интразональности. В сущности, географический феномен интразональности описан в литературе очень поверхностно, самыми общими фразами. Какая бы то ни было типология ландшафтов пойм, основанная на объективных количественных критериях, отсутствует. Между тем, поймы крупных рек имеют протяженность тысячи километров, и, безусловно, должны каким-то образом дифференцироваться. Детализировать представление об интразональности предполагается на примере самых типичных интразональных комплексов – речных пойм.

Нельзя путать этот подход с дифференциацией природных комплексов отдельных участков поймы в зависимости от продолжительности затопления (выделение уровней высокой, средней и низкой поймы и т. д.). Такой подход в литературе очень традиционен, но он дает возможность лишь сравнить отдельные участки поймы вдоль одного поперечного створа речной долины.

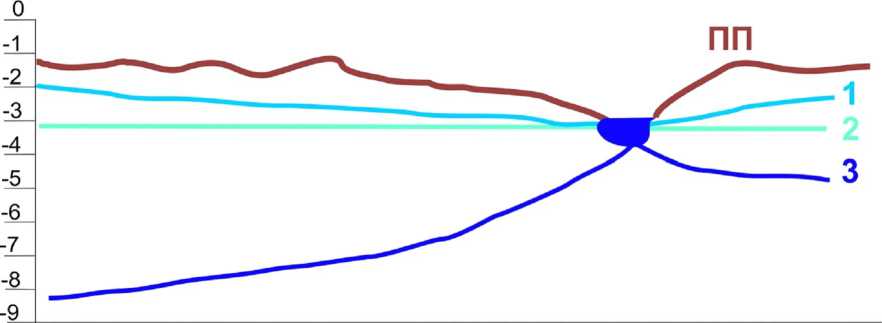

Наблюдения за режимом грунтовых вод южной части русской равнины, проведенные авторами в течение последних лет, показывают, что очень схематично можно выделить 3 типа динамики грунтовых вод речных пойм в меженный период (рис. 1):

-

1. Уровень грунтовых вод (УГВ) располагается выше уровня поверхностных водо-

- емов, зеркало грунтовых вод имеет уклон в сторону водоемов, которые в течение всего года дренируют пойму.

-

2. УГВ располагается субгоризонтально,

-

3. УГВ располагается ниже уровня поверхностных вод, грунтовые воды в межень подпитываются из поверхностных водоемов. Образуются характерные для аридной зоны «висячие» озера и протоки.

соответствует уровню поверхностных водоемов.

На наш взгляд, тип динамики грунтовых вод является важнейшим фактором формирования пойменных ландшафтов. Именно этот фактор определяет лесопригодность пойм, видовой состав и состояние лесов. В самых общих чертах первый тип динамики связан с гумидными условиями (в поддержании УГВ большую роль играют атмосферные осадки теплого сезона), а третий с аридными. Второй тип можно считать переходным.

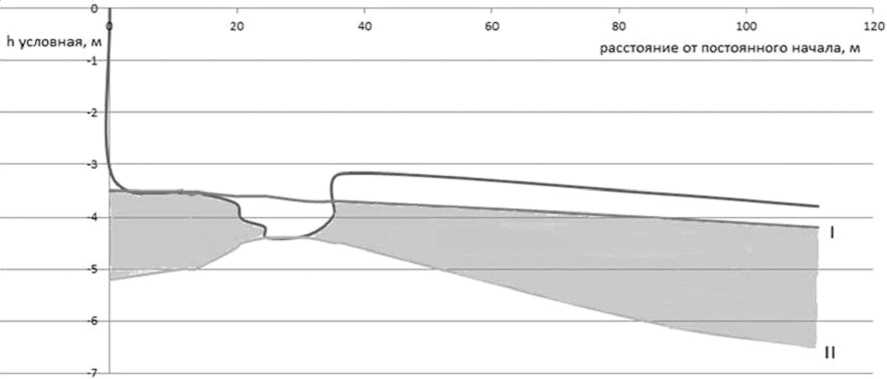

В каждом конкретном случае динамику грунтовых вод на любом створе речной поймы можно описать схемой (рис. 2). Очевидно, что в течение года имеется некоторое наиболее низкое положение этого уровня, и напротив, максимум, связанный с пиком весеннего половодья. Графически динамика грунтовых вод отражается как изменение площади заштрихованной фигуры на рисунке 2. По аналогии с изменением объемов водохранилищ, фигуру можно назвать призмой сработки грунтовых вод. Площадь сечения этой призмы может быть математически выражена как двойной интеграл функций, аппроксимирующих кривые максимального и минимального положения УГВ. Совмеще-

Рис. 1. Типы динамики грунтовых вод пойм в меженный период ПП – поверхность поймы:

1, 2, 3 – типы положения уровня грунтовых вод в меженный период (пояснения в тексте)

ние нескольких профилей УГВ для одного тестового участка и интерполяция в геоинформа-ционной среде позволит получить поверхности грунтовых вод в период половодья и межени, вычисление объема призмы сработки грунтовых вод возможно вычитанием этих поверхностей. Такой подход позволяет формализовать результаты наблюдений, использовать математические инструменты их обработки и получать объективные численные значения.

Основная идея исследования – определение границ географического распространения 3-х типов динамики грунтовых вод, выявление их связи с почвами и растительностью пойм. Отдельной проблемой является разработка четких количественных критериев интразональности, которые будут выявлены путем математической обработки данных по динамике грунтовых вод речных пойм, полученных в результате полевых исследований.

Традиционно ландшафты пойм изучают, увязывая их состояние с режимом поверхностных и грунтовых вод (ГВ). Глубину зеркала грунтовых вод при этом обычно определяют, ввиду трудоемкости, по 1–2 скважинам на профиле. Данные об уровне грунтовых вод (УГВ) в небольшом количестве скважин служат основой для построения полиноминальных трендов. При этом обычно не учитывается состав грунтов, который существенно влияет на положение зеркала ГВ. Мы используем для определения УГВ данные геофизического (геора- дарного) профилирования, которые позволяют получить отметки УГВ по всей линии профиля. В качестве рабочих приборов используются георадар ОКО-2 с антенными блоками 150/ 400 МГц и АБДЛ «Тритон», которые имеют максимальные в семействе георадаров ОКО глубины сканирования и позволяют определять достоверные отметки УГВ на любых поймах, а также состав и стратиграфию грунтов по линии профиля. Поскольку профили фиксированы в системе географических координат, то каждая точка поверхности зеркала грунтовых вод получает точную пространственную привязку, что позволяет оцифровывать результаты и обрабатывать их, используя чертежное или картографическое программное обеспечение.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

-

1. Выбор ключевых участков исследования, геодезическое профилирование этих участков, увязка с уровнем поверхностных вод.

-

2. Определение глубины залегания зеркала грунтовых вод геофизическими методами в разные периоды года.

-

3. Контроль результатов путем наблюдения в скважинах и колодцах (в том числе и с применением дистанционных самопис-цев-логгеров).

-

4. Картографирование результатов и расчет объемов и расходов грунтовых вод по сезонам, построение 3D-моделей динамики грунтовых вод.

Рис. 2. Совмещенный профиль рельефа положения зеркала грунтовых вод:

I – положение зеркала грунтовых вод в период половодья; II – положение зеркала грунтовых вод в меженный период

-

5. На полевом этапе работ описываются также почвы и растительные сообщества по линии профиля, определяются спектрорадиометрические характеристики поверхности.

Полевой спектрорадиометр PSR1100, имеющийся в распоряжении коллектива, позволяет определять особенности спектра отраженного растениями излучения. Растительные сообщества являются индикаторами почвенных условий, глубины залегания и минерализации грунтовых вод. База данных спектров различных фитоценозов и почв в совокупности с данными о глубинах залегания грунтовых вод позволит проводить дифференциацию ландшафтов на основе дешифрирования спектрозональных космических снимков. Анализ спектров излучения отдельных растений позволит изучить реакцию различных видов на изменение глубины залегания грунтовых вод. Это, в свою очередь, позволяет распространить данные с ключевых участков наблюдений на всю площадь пойм рек района исследований.

Главным результатом исследованийдол-жна стать типология (классификация) ландшафтов речных пойм южной части Русской равнины, основанная на объективных количественных показателях. Она выведет описательные исследования ландшафтов речных пойм, которые пока абсолютно преобладают в научной литературе, на новый уровень. В прикладном плане типология станет основой природопользования и оценки экологических рисков для пойменных ландшафтов (лесное хозяйство и промышленность, земледелие, оценка сенокосов и пастбищ, подземные источники водоснабжения для населенных пунктов, рекреационное природопользование и пр.).

Список литературы Методологические основы моделирования динамики грунтовых вод речных пойм на примере Волго-Ахтубинской поймы

- Анучина, Н.А. Характеристика деятельности коллективных средств размещения Волгоградской области в период 2010-2015 гг. / Н.А. Анучина, О.Ю. Зеленская, Д.А. Семенова // Антропогенная трансформация геопространства: история и современность. Материалы IV Международной научно-практической конференции. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2017. - С. 61-66.

- Болгов, М.В. Водно-экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы / М.В. Болгов, К.Ю. Шаталова, О.В. Горелиц, И.В. Землянов // Экосистемы: экология и динамика. - 2017. - Том 1. - № 3. - С. 15-37.

- Вишняков, Н.В. Современное состояние, гидрологическая характеристика и пути оптимизации использования водных объектов бассейна реки Большая Голубая / Н.В. Вишняков, С.Н. Канищев, Д.А. Солодовников // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. - 2015. - № 4. - С. 268-277.

- Валов, М.В. Влияние первичных и вторичных экологических факторов на динамику почвенно-растительного покрова долгопойменных территорий интразональных дельтовых ландшафтов реки Волги / М.В. Валов, А.Н. Бармин, А.Ю. Колотухин, Е.А. Бармина // Геология, география и глобальная энергия. 2017. - № 2 (65). - С. 93-104.

- Карабаева, А.З. Характеристика морфологической структуры урочищ интразонального ландшафта центральной части дельты Волги / А.З. Карабаева, И.В. Быстрова, В.В. Занозин, О.Г. Карабаева // Естественные науки. - 2012. - № 3 (40). - С. 55-59.