Методологические предпосылки формирования концепции углеродной экономики замкнутого цикла

Автор: Павел Сергеевич Цветков, Амина Андрейчук

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В условиях ужесточения климатической риторики, отсутствия существенного сокращения выбросов парниковых газов и усиливающегося антропогенного давления на экосистемы возникает необходимость в пересмотре стратегий устойчивого развития. Современные вызовы требуют интеграции устойчивых подходов, сочетающих экологическую и экономическую эффективность. Цель. Проанализировать эволюцию концепций низкоуглеродного развития и экономики замкнутого цикла, обосновать необходимость их интеграции для повышения эффективности текущей климатической политики. Материалы и методы. Применялись методы логического и сравнительно-исторического анализа, обобщения научной литературы, стратегических и отраслевых документов, структурно-аналитические методы, институциональный и сценарный анализ. Использован концептуальный подход, основанный на системной интеграции принципов низкоуглеродного развития и экономики замкнутого цикла для формирования новой теоретической модели. Результаты. Выявлены закономерности сближения подходов низкоуглеродного развития и экономики замкнутого цикла, что позволило обосновать возникновение новой парадигмы – углеродной экономики замкнутого цикла. Показано, что углеродная экономика замкнутого цикла дает возможность рассмотреть техногенные выбросы CO2 как носителя положительных экстерналий, но только при условии рационального обращения с ними через промышленные процессы утилизации, имеющиеся в различных отраслях. Выводы. Предложенный концептуальный подход вносит вклад в развитие теории и практики климатической политики, повышая ее адаптивность к особенностям экономических систем разного масштаба и региональной специфики. Кроме того, он может стать основой для нового этапа исследований, направленных на диверсификацию и повышение эффективности стратегий низкоуглеродного развития.

Углеродная экономика замкнутого цикла, низкоуглеродное развитие, циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, экстерналии, устойчивое развитие, CO2, смягчение последствий изменения климата, секвестрация CO2, утилизация CO2

Короткий адрес: https://sciup.org/147251903

IDR: 147251903 | УДК: 338.2 | DOI: 10.17072/1994-9960-2025-3-377-401

Текст научной статьи Методологические предпосылки формирования концепции углеродной экономики замкнутого цикла

Современные вызовы, связанные со смягчением последствий изменения климата, требуют фокусировки не только на декарбонизации энергетики и ускоренном переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но и более глубокой трансформации всей модели экономического развития. Концепция низко-углеродного развития (НУР), сложившаяся как реакция на нарастающие угрозы изменения климата, ориентирована на снижение выбросов парниковых газов (ПГ) при сохранении экономического роста, однако ее доминирование в международной повестке, как правило, сводится к конкретным технологическим и энергетическим решениям, тогда как фундаментальные проблемы ресурсной исчерпаемости, загрязнения среды и неэффективного потребления остаются охваченными лишь частично, поскольку основное внимание в международных стратегиях уделяется климатической нейтральности и технологическим решениям, тогда как вопросы исчерпаемости ресурсов и цикличности потребления часто остаются на пе-риферии1 [1].

В этих условиях все большую значимость приобретает экономика замкнутого цикла (ЭЗЦ), направленная на максимальное сохранение материальных и энергетических ресурсов в обороте, минимизацию отходов и перестройку логики процессов производства и потребле-ния2. Отечественные исследователи внесли значительный вклад в осмысление принципов и барьеров внедрения ЭЗЦ. В частности, в работах В. Л. Поздеева и Е. А. Астраханцевой [2] акцентируется взаимосвязь между целями устойчивого развития (ЦУР) и переходом к циркулярным моделям. О. Е. Рязановa и В. П. Зо- лотарева представили системное изложение принципов ЭЗЦ в учебной литературе, направленной на формирование управленческих ком-петенций3. Т. О. Толстых с соавторами [3] подчеркивают необходимость адаптации циркулярных подходов к условиям глобальной нестабильности.

ЭЗЦ как концепция оформилась в виде теоретического ответа на системные экологические и ресурсные вызовы, став неотъемлемой частью стратегий стран Европейского союза (ЕС) и многих международных организаций [4]. Однако как реальный феномен она реализуется фрагментарно, главным образом в странах с высоким уровнем развития инструментов устойчивого потребления и обращения с ресурсами. Как и концепция НУР, она опирается на принципы устойчивого развития, что способствует их постепенному сближению как на теоретическом, так и на прикладном уровне. Результатом этого сближения становится формирование новой концепции – углеродной экономики замкнутого цикла (УЭЗЦ) [4], объединяющей задачи ресурсной эффективности и глобальные цели климатической стабильности, т. е. ограничение роста средней глобальной температуры в пределах 1,5–2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем согласно Парижскому соглашению4. Достижимость таких целей остается предметом научной дискуссии, особенно с учетом роста эмиссий в развивающихся странах и недостаточной координации международных усилий [1]. УЭЗЦ фокусируется на управлении углеродными потоками в рамках замкнутых циклов, в которых выбросы рассматриваются не только как объект ограничения, но и как элемент продуктивного ресурсного оборота. Это позволяет переосмыслить подходы к кли- матической политике – от политики тотального предотвращения эмиссий к стратегии рационального природо- и ресурсопользования, а также реализации положительных экстерналий углеродного обращения.

Настоящее исследование направлено на осмысление исторических и методологических оснований УЭЗЦ. В фокусе анализа находятся эволюция и концептуальная база НУР и ЭЗЦ, механизмы их интеграции через призму ЦУР, а также научные и управленческие предпосылки формирования углеродноресурсной модели сокращения выбросов CO2.

Авторами предложена концепция УЭЗЦ как интегративной модели, объединяющей подходы НУР и принципы, методы и модели ЭЗЦ. Объектом исследования выступают процессы устойчивого развития в условиях формирования климатической политики. Предметом исследования являются концептуальные и методологические принципы построения УЭЗЦ как интегративной модели, объединяющей цели НУР и инструментарий ЭЗЦ.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ОБЗОРА

Методическая основа настоящей статьи сформирована на базе обзора литературы, ориентированного на анализ научных публикаций, международных докладов, стратегических документов и экспертных оценок, посвященных вопросам климатической политики, концепции НУР, ЭЗЦ и их интеграции в рамках формирования УЭЗЦ [4]. Применение данного метода обусловлено необходимостью систематизации разрозненных научных и прикладных представлений, сложившихся на стыке климатологических, экономических, экологических и управленческих дисциплин.

Работа опирается на междисциплинарный подход, позволяющий рассматривать эволю- цию НУР и ЭЗЦ не изолированно, а как элемент целостного процесса становления новой концепции УЭЗЦ в рамках повестки устойчивого развития [5]. Кроме того, внимание уделяется документам международных органи-заций1, а также национальным стратегическим документам по устойчивому развитию и ЭЗЦ. В методологическом отношении статья опирается на междисциплинарный подход к анализу границ устойчивости биофизических систем, изложенный в концепции «планетарных границ» [6] (одной из таких границ является дестабилизация климатической системы), что позволяет учитывать ограничения устойчивого развития на глобальном уровне. При отборе источников учитывались хронологические рамки (с акцентом на публикации с 1990-х гг. по настоящее время), репутация издания и соответствие материала тематике исследования.

В рамках литературного анализа использованы элементы метаанализа: интерпретированы и сопоставлены ключевые положения из различных источников, выявлены общие векторы развития концепций, а также противоречия и пробелы в научной литературе, требующие дополнительного изучения [1]. Это позволило критически оценить эволюцию понятийного аппарата, методологических оснований и стратегических ориентиров НУР и ЭЗЦ. На основе синтеза теоретических подходов, практического опыта и анализа ЦУР ООН обоснована необходимость и своевременность формирования концепции УЭЗЦ.

В дополнение к литературному обзору и междисциплинарному подходу, применяемым при структурировании теоретических источников, в статье использовались отдельные методы экономического анализа: структурноаналитический метод – при обобщении факторов, влияющих на развитие углеродной экономики и циркулярных механизмов; инсти- туциональный анализ – при оценке нормативно-правовой среды и механизмов климатического регулирования; сценарный и альтернативный анализ – при сравнении возможных стратегий перехода от модели управления выбросами к модели управления углеродными потоками. Эти методы позволили раскрыть потенциал взаимной интеграции низкоугле-родной и замкнутой экономики как основы формирования УЭЗЦ, выявив институциональные и логико-экономические предпосылки ее формирования.

1. Формирование и развитие концепции НУР

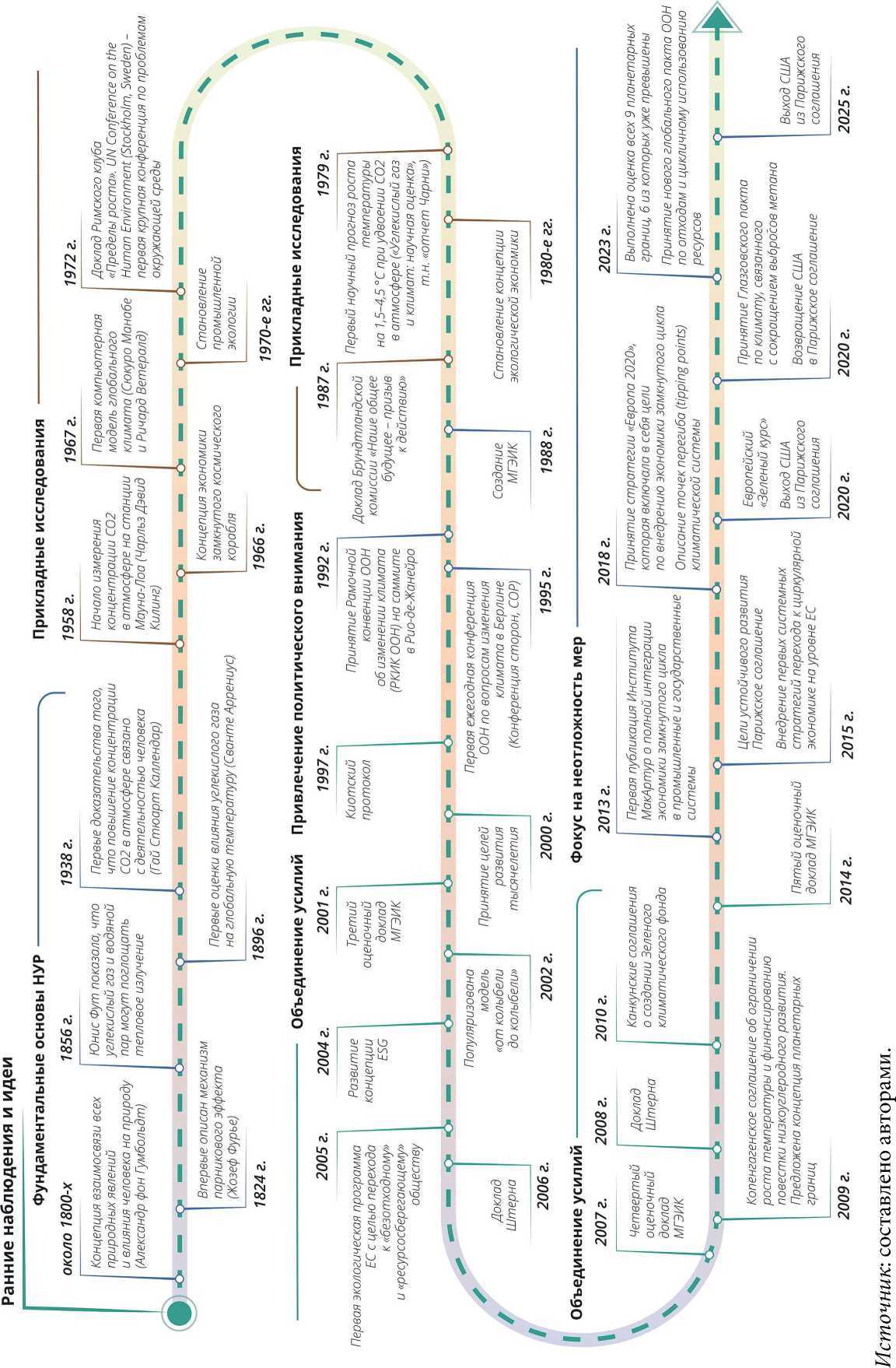

Проблема антропогенного воздействия на климатическую систему стала предметом научных интересов с конца XIX в. (рис. 1), когда шведский ученый С. Аррениус (S. Arrhenius) впервые предложил количественную модель влияния углекислого газа (CO2) на температуру атмосферы [7]. Этот подход положил начало формированию современного научного представления о парниковом эффекте, который в дальнейшем получил эмпирическое подтверждение и теоретическое развитие. В XX в. значительный вклад в укрепление этой теории внесли работы инженера Г. Каллендара (G. Callendar), а также многолетние наблюдения за концентрацией CO2 в атмосфере, начатые в 1957 г. на станции Мауна-Лоа1. Эти данные легли в основу первых климатических моделей, позволяющих прогнозировать последствия эмиссий ПГ.

Систематизация научных знаний о климатических изменениях приобрела международный масштаб с созданием в 1988 г. МГЭИК, которая стала главным платформенным институтом для оценки научных данных и вы- работки рекомендаций в сфере климатической политики2. В 1997 г. в рамках Киотского протокола был закреплен концепт углеродного эквивалента (CO2-экв), основанный на коэффициенте потенциала глобального потепления (ПГП, англ. Global Warming Potential) [8], что позволило привести разнообразные ПГ к единой системе оценки и создало предпосылки для последующего регулирования.

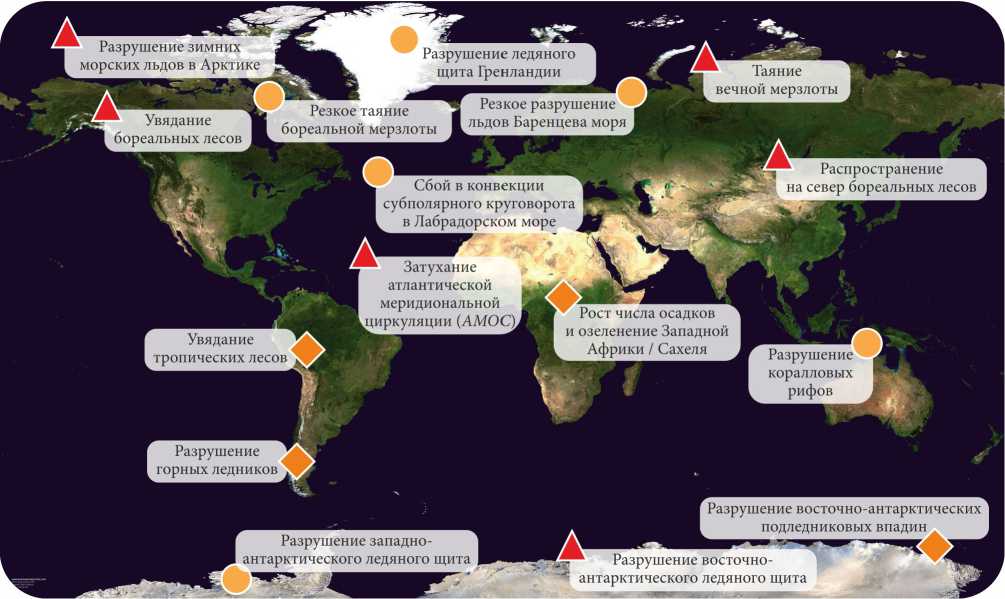

Развитие технологий моделирования и палеоклиматологии в начале XXI в. позволило существенно углубить понимание климатической динамики [9]. Именно развитие палеоклиматологии позволило реконструировать данные о концентрации ПГ, температурных колебаниях и уровнях океана за сотни тысяч лет, что создало научную основу для моделирования будущих сценариев изменений климата3. Были выявлены так называемые точки перегиба (tipping points) – критические уровни изменения параметров климатической системы, преодоление которых может спровоцировать необратимые процессы [10]. На рис. 2 представлена визуализация таких переломных моментов для различных климатических подсистем. При этом наблюдения конца 2010-х – начала 2020-х гг. зафиксировали ускорение негативных последствий изменения климата: учащение экстремальных погодных явлений, таяние ледников, повышение уровня океана (рис. 3), что придало дополнительный импульс развитию этого направления исследований [11].

В ответ на усиление климатических рисков сформировалась идея НУР как стратегии обеспечения экономического роста при одновременном сокращении выбросов ПГ. Первоначально акцент делался на развитие ВИЭ, но со временем концепция обрела междисциплинарный и более интегральный характер [12].

Рис. 1. Хронология событий, способствовавших появлению НУР и ЭЗЦ

Fig. 1. Chronology of events that contributed to LCE and CE introduction

Разрушение рных ледников горных

Разрушение восточноантарктического ледяного щита

Разрушение восточно-антарктических подледниковых впадин

Разрушение западно- ] антарктического ледяного щита |

Разрушение ледяного щита Гренландии

Затухание атлантической меридиональной циркуляции (AMOCY

Резкое разрушение льдов Баренцева моря k Разрушение зимних морских льдов в Арктике

Разрушение коралловых рифов

Рост числа осадков и озеленение Западной Африки / Сахеля

Резкое таяние бореальной мерзлоты k Увядание бореальных лесов

Сбой в конвекции субполярного круговорота в Лабрадорском море

Увядание тропических лесов k Распространение на север бореальных лесов

■ Таяние

В вечной мерзлоты

Примечание . Показаны элементы, влияющие на изменение климата, и уровни глобального потепления, при которых, вероятно, наступят соответствующие переломные моменты. Значки окрашены в соответствии с ориентировочной температурой прохождения точки перегиба: в пределах диапазона Парижского соглашения (светло-оранжевый, круги); от 2 до 4 °C, т. е. доступен в соответствии с действующей политикой (оранжевый, ромбы); от 4 °C и выше (красный, треугольники).

Notes. It shows the elements influencing climate change, as well as the levels of global warming when the corresponding tipping points are likely to occur. The icons are colored by the approximate temperature of the inflection point: within the range of the Paris Agreement (light orange, circles); from 2 to 4 °C, i.e. available under the current policy (orange, diamonds); from 4 °C and above (red, triangles).

Источник: адаптировано авторами из [9].

Source: adapted by the authors from [9].

Рис. 2. Точки перегиба для разных климатических систем

Fig. 2. Inflection points for different climate systems

Эволюция концепции НУР включала этапы как научного формирования, так и политической институционализации – от академических исследований к включению в повестку международных соглашений. Сам термин «низко-углеродное развитие» (Low carbon development) был впервые публично использован в 2003 г. в аналитическом обзоре [13].

Однако между научной зрелостью концепции и ее реализацией в управленческой практике наблюдается значительный разрыв. В то время как в сфере фундаментальных исследований НУР опирается на проверенные

модели, количественные методы и широкое эмпирическое обоснование, на уровне политической практики возникают трудности – от неопределенности целей и индикаторов до фрагментарности стратегий [14]. Это отражает структурную проблему трансляции научных знаний в устойчивую государственную политику.

Необходимо отметить, что после принятия соответствующих решений на Парижской международной конференции 2015 г. почти 80 стран1, включая Россию [15], приняли стратегии НУР.

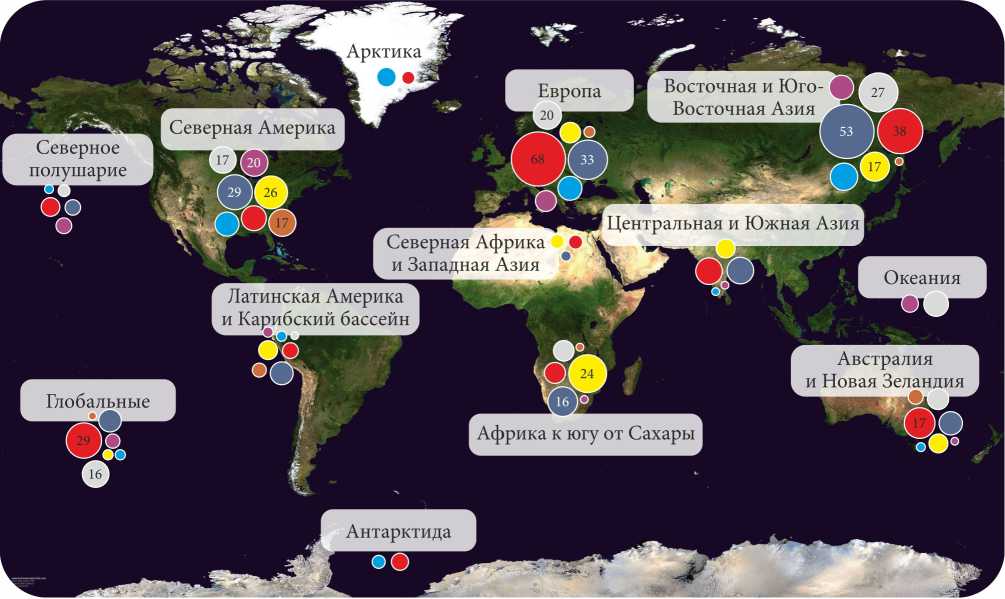

Примечание . Красный – жара; синий – дожди и наводнения; желтый – засуха; сиреневый – штормы; синий – заморозки; коричневый – пожары; голубой – другое.

Notes. Red – heat; blue – rains and floods; yellow – drought; lilac – storms; blue – frosts; brown – fires; blue – others.

Источник: адаптировано авторами из: McSweeney R., Tandon A. Mapped: How climate change affects extreme weather around the world Carbon Brief. 18 November 2024. URL: (дата обращения: 01.07.2025).

Source: adapted by the authors from: McSweeney R., Tandon A. Mapped: How climate change affects extreme weather around the world Carbon Brief. 18 November 2024. URL: (дата обращения: 01.07.2025).

Рис. 3. Карта экстремальных погодных явлений, связанных с климатом

Fig. 3. A map of extreme weather events related to climate

Тем не менее, несмотря на институциональное оформление, реализация этих стратегий зачастую сталкивается с рядом барьеров. Во-первых, планы снижения выбросов ПГ не обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами1. Во-вторых, даже запланированные уровни сокращений, как правило, существенно отстают от целевых ориентиров Парижского соглашения2 [16]. В-третьих, в последние десятилетия не наблюдалось устойчивых трендов снижения глобальных выбросов3. Это указывает на системный разрыв между декларируемыми целями и фактическими траекториями, а также на необходимость трансформации самой логики климатической политики – от адаптационного реагирования к активному управлению углеродными потоками.

Исторически формирование НУР происходило неравномерно. В развитых странах, таких как Великобритания, Германия, Япония и США, толчком стали энергетические кризисы, технологические инновации и общественные экологические движения [17]. В странах Азии и Латинской Америки идея НУР распространялась медленнее и часто сталкивалась с приоритетами ускоренного экономического роста. В странах с высоким природноресурсным потенциалом (например, в России и Бразилии) основное внимание уделялось мерам по сохранению экосистем и лесов. Это многообразие подходов говорит о высокой степени адаптивности НУР к национальным условиям, но одновременно и о недостаточной унификации ее содержания и инструментов.

С точки зрения научной систематизации НУР демонстрирует признаки полноценной исследовательской программы (в терминах И. Лакатоса (I. Lakatos) [18]): она включает собственный понятийный аппарат, универсальную цель (снижение выбросов при сохранении роста), ряд методологических подходов и признание в научном сообществе. При этом, несмотря на характеристику, которая представлена в табл. 1, НУР все же не соответствует всем критериям научной парадигмы в классическом понимании Т. Куна (T. Kuhn) [19]. Главные ограничения касаются нарастающей роли политических факторов в формировании вектора дальнейшего развития, следующей из этого нормативной зависимости и скорости ее изменений, обусловленной внешнеэкономическими и геополитическими факторами. Это во многом определено тем, что, несмотря на широкий международный консенсус, наблюдается фрагментарность целей, отсутствие единого инструментария для оценки прогресса и значительное расхождение между планами и реальными результатами климатической политики. Даже в тех странах, которые приняли стратегии НУР, существенный дефицит климатического финансирования и политической воли остаются главными ограничителями достижения заявленных целей.

|

Критерий |

Характеристика концепции НУР |

|

Наличие фундаментальной теории, способной объяснять широкий спектр явлений в своей области |

Концепция НУР не возникла в одночасье, а является результатом длительной эволюции научной мысли на стыке климатологии, экологии и экономики. Вместе с тем имеются области, которые находятся с ней в непосредственной взаимосвязи (например, рациональное использование воды), но не ассоциировались с НУР до определенного момента |

|

Универсальность применения, т. е. способность концепции охватывать различные аспекты изучаемой реальности |

НУР демонстрирует высокую степень универсальности и находит применение в различных секторах экономики. Она оказывает влияние на развитие новых научных направлений (например, «Экономика изменения климата»). Видна роль концепции НУР и в формировании (развитии) научных методик: развитие методов оценки жизненного цикла, создание интегрированных оценочных моделей, совершенствование методов анализа затрат-выгод и т. д. |

|

Формирование специфического методологического и понятийного аппарата, отражающего новый взгляд на изучаемые явления |

Ключевым понятием выступает «низкоуглеродное развитие», которое подразумевает экономический рост при одновременном снижении выбросов ПГ. Этот термин тесно связан с понятием «декарбонизация», означающим процесс снижения углеродоем-кости экономики, и с рядом других понятий, определяющих каркас и наполнение концепции НУР: «углеродный след», «углеродная нейтральность», «зеленые технологии», «углеродное ценообразование», «углеродный налог», «система торговли квотами на выбросы» и т. д. |

|

Способность объяснять существующие феномены и предсказывать новые (объяснительная и предсказательная способность) |

Концепция НУР представляет собой объяснительную модель для понимания взаимосвязи между экономической деятельностью человека и изменениями климата. Она позволяет интерпретировать наблюдаемые климатические аномалии в контексте антропогенного воздействия на окружающую среду и предлагает пути минимизации этого воздействия. Кроме того, концепция НУР обладает предсказательной силой, хотя и неабсолютной, в части описания изменений: |

|

Продолжение табл. 1 |

|

|

Критерий |

Характеристика концепции НУР |

|

То же |

– в структуре экономики – связанных с переходом к чистым технологиям, трансформацией транспортных систем и т. п.; – в поведении потребителей – связанных с ростом внимания к экологии; – рынка труда ؘ– обусловленных появлением новых, «зеленых», профессий; – в отдельных направлениях науки и техники |

|

Признание и принятие концепции широким научным сообществом |

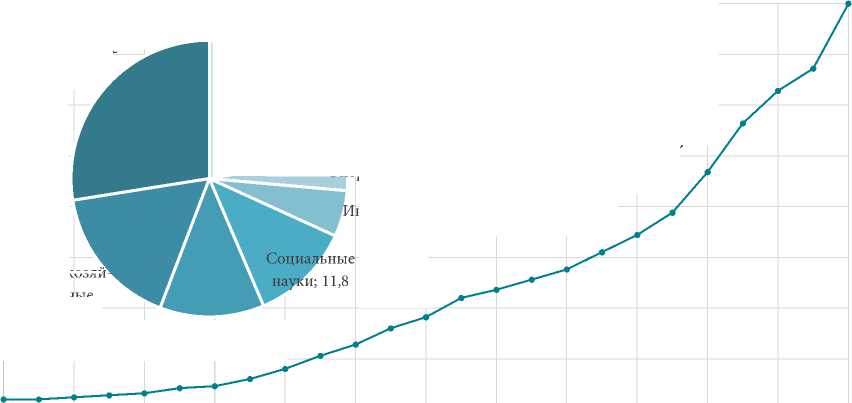

Существует международный политический консенсус в вопросе необходимости снижения выбросов ПГ, подтверждением чего является Парижское соглашение, которое ратифицировали более 190 стран. Консенсус научного сообщества характеризует, например, растущее число публикаций (рис. 4) по этой тематике в ведущих мировых периодических изданиях |

Влияние на формирование Концепция НУР способствовала развитию и расширению экологической экономики,

|

новых научных школ и направлений исследований |

формированию новых подходов в области городского планирования и архитектуры, оказала влияние на становление климатологии и науки о земной системе в целом, на разработку концепции планетарных границ |

Источник : составлено авторами.

Source: compiled by the authors.

20 000

17 500

15 000

»s s Д'

I 12 500

и

* 10 000

о

н

У 7 500

s - о

5 000

2 500

Распределение публикаций по тематике

Прочие; 22,2

Энергетика; 4,2

нженерное дело; 5,4

Экологические науки; 27,5

Страны, имеющие более 10 тыс. публикаций:

США (38,8), Китай (20,3),

Великобритания (17,5), Австралия (12,6), Германия (11,7), Канада (10,9)

Сельскохозяй ственные науки; 16,7

Науки о Земле;

12,2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

2022 2024

Примечание . Запрос “ AUTHKEY ( Climate Change )” .

Notes. The “AUTHKEY (Climate Change)” request.

Источник : составлено авторами.

Source : compiled by the authors.

Рис. 4. Динамика числа публикаций в Scopus (2000–2024 гг.)

Fig. 4. Dynamics in the number of publications in Scopus (2000–2024)

Несмотря на это, концепция НУР представляет собой неотъемлемую часть современной глобальной междисциплинарной повестки [20]. Однако, как было сказано, ее роль, как правило, ограничивается конкретными прикладными решениями, тогда как фундаментальные проблемы ресурсной исчерпаемости, загрязнения среды и неэффективного потребления остаются охваченными лишь частично.

Решение этих проблем видится через интеграцию с ЭЗЦ, которая рассмотрена далее.

-

2. Методология, принципы

и инструментарий ЭЗЦ

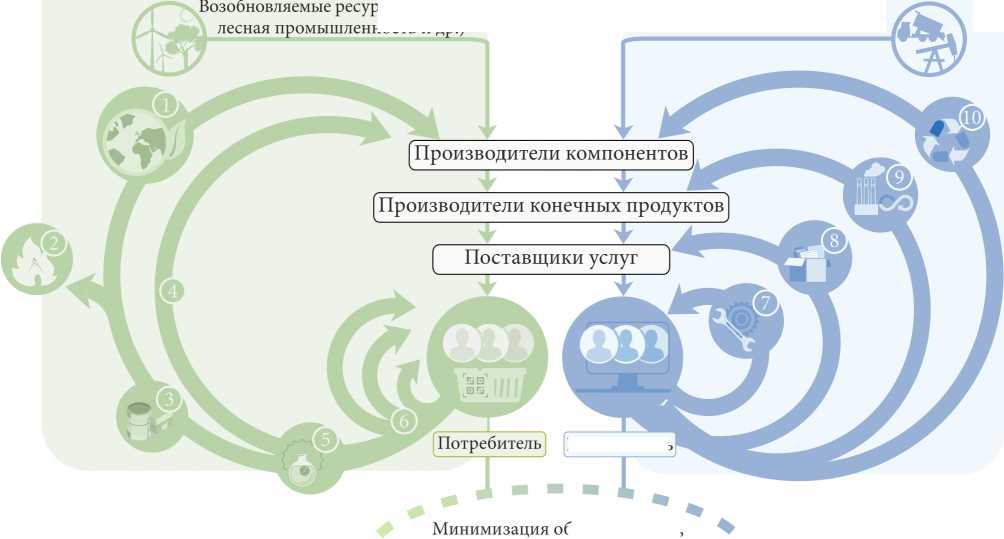

Переход к устойчивой модели социальноэкономического развития невозможен без фундаментального пересмотра подходов к произ- водству, потреблению и обращению с ресурсами. Именно на этой основе сформировалась концепция ЭЗЦ, получившая широкое международное признание как альтернатива устаревшей линейной модели «взять – произвести – выбросить» [21]. В работах российских авторов также подчеркивается необходимость пересмотра традиционных моделей хозяйствования. В частности, Н. П. Ездина [22] раскрывает проблемы развития рециклинга и барьеры циркулярной экономики в России, а в статье [3] авторы анализируют перспективы внедрения ЭЗЦ в условиях глобальных вызовов и санк- ционной нестабильности. В отличие от модели «взять – произвести – выбросить» ЭЗЦ строится на принципах циркуляции, повторного использования, восстановления и регенерации ресурсов [23], что позволяет сохранять ценность продукции и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду (рис. 5).

Истоки идеи замкнутого ресурсного оборота можно увидеть еще в первой половине XX в., однако современное научное оформление ЭЗЦ началось в 1970–1980-х гг. под влиянием работ Дж. Форрестера [24], Д. Медоуз с соавторами [25] и К. Боулдинга ( K. Boulding ) [26].

Биологический цикл

Технический цикл

Невозобновляемые ресурсы

(аграрная, гь и др.)

Использование природных материалов, которые после одного или нескольких жизненных циклов могут вернуться в природу

Использование материалов (пластмасс, металлов, синтетических химикатов и др.), которые не могут вернуться в природу, не загрязняя ее, из-за чего должны оставаться внутри цикла

отходов, систематических утечек и негативных экстерналий

- регенеративная экономика (работа с экосистемами)

- биохимические отходы (выбросы)

} J - методы органического разложения

- биохимическое сырье

- получение биохимического сырья

- каскады использования имеющегося сырья

(7) - совместное использование, ремонт и обслуживание

^8) - повторное использование и перераспределение

(9) - восстановление и восстановительное производство

(10) - переработка отходов во вторичное сырье

Пользователь

Источник : авторская адаптация диаграммы Фонда Элен МакАртур. Source : author’s adaptation of the Ellen MacArthur Foundation chart.

Рис. 5. Визуализация принципов ЭЗЦ Fig. 5. Visualization of CE principles

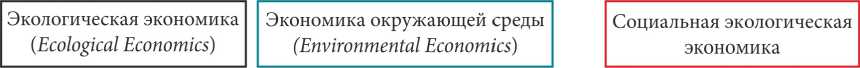

К. Боулдинг в своем программном эссе «Экономика космического корабля Земля» (“The Economics of the Coming Spaceship Earth”) сформулировал необходимость перехода от «открытой» к «закрытой» экономической системе, где отходы становятся исходным сырьем для но- вых производств [26]. В дальнейшем развитие ЭЗЦ шло параллельно с развитием экологической экономики, промышленной экологии, концепции устойчивого развития [23], а также с разработкой смежных подходов: биомимикрии «синей» экономики, экодизайна и др. (рис. 6).

Устойчивое эколого-сбалансированное развитие

Теория

Фокус на экономику

Фокус на общество

Фокус на экологию

Специфика

Макро- и глобальный уровень (взаимосвязь экономики и природы). Переход от цели роста ВВП к оценке экологических ограничений и системной устойчивости

Мезо- и макроуровень (рынки, политика).

Применение экономических инструментов (ограничений на торговлю, налогов и др.) для решения экологических проблем

Отсутствующий элемент Макро- и глобальный уровень.

Поиск и достижение баланса потребностей человека и соблюдения природных ограничений

Принцип

Экономика как подсистема экологии

Интернализация экстерналий через рынок

Социальное благополучие через экологическое равновесие

Необходимость совершенствования концепций социально ориентированного эколого-сбалансированного развития, объединяющих процессы потребления и производства, в том числе промышленности

Биоэкономика

Биорегионализм

Социальный метаболизм

Планетарные границы

«Синяя» экономика

Чистое производство

Промышленный симбиоз

Экопромышленное развитие

Система «продукт-сервис»

Промышленная

: ЭКОЛОГИЯ

Работа с материальными потоками

Концепции

Способность адаптировать подходы и адаптироваться к специфике различных задач

Методы/ методики/ подходы

Источник : построено авторами на основе [27].

Source : designed by the authors based on [27].

Рис. 6. Ландшафт основных эколого-экономических концепций

-

Fig. 6. The landscape of the key ecological and economic approaches

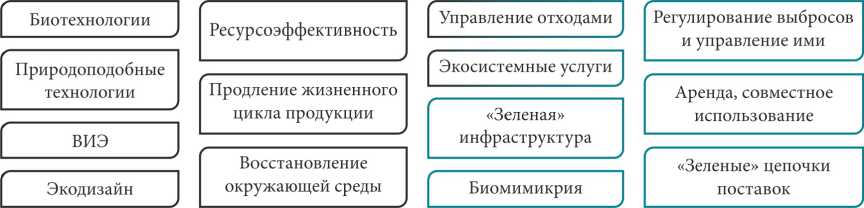

Современная экономика замкнутого цикла представляет собой многоуровневую систему, которая охватывает как нормативно-целевые установки (принципы устойчивого развития, стратегические цели, регуляторные инициативы), так и прикладные инструменты, реализуемые на уровне хозяйствующих субъектов, отраслей и государства [28]. К базовым методологическим элементам относятся следующие:

– модели жизненного цикла (Life Cycle Thinking), включая LCA (оценка жизненного цикла), LCC (оценка затрат жизненного цикла), MFA (анализ материальных потоков) и т. п.;

– стратегии обращения с ресурсами – сокращение ( Reduce ), повторное использование ( Reuse ), переработка ( Recycle ) и др.;

– системные подходы к экономике – промышленный симбиоз, совместное потребление, ресурсная эффективность и т. д.;

– политические и институциональные механизмы – расширенная ответственность производителя, стандарты экодизайна, «зеленые» госзакупки и стимулирующие субсидии (табл. 2).

|

Табл. 2. Механизмы регулирования процессов ЭЗЦ Table 2. Regulating mechanisms for CE processes |

|

|

Механизм |

Комментарий |

|

Расширенная ответственность производителя (РОП) [29] |

Возлагает на производителей ответственность за весь жизненный цикл их продукции, включая управление ее сроком службы. Это побуждает производителей разрабатывать долговечные, ремонтируемые и пригодные для вторичной переработки продукты. Схемы РОП успешно внедрены в различных странах ЕС, Канаде, Японии и др. |

|

Экологический дизайн [30] |

Стимулирование развития экологически чистых продуктов через требования к экодизайну. Например, в ЕС действует Директива по экодизайну ( ErP Directive ), которая устанавливает обязательные минимальные стандарты энергоэффективности для различных товаров. Аналогично в США добровольная программа Energy Star , разработанная Агентством по охране окружающей среды, поощряет использование энергосберегающих устройств, сертифицируя соответствующую продукцию |

|

Стандарты и схемы сертификации [31] |

Введение стандартов и систем сертификации продуктов, характеристики которых соответствуют определенным требованиям. К таким могут относиться ремонтопригодность, восстановимость, возможность переработки и (или) повторного использования. Возможно определение стандартов по технологии производства, отвечающей принципам ЭЗЦ |

|

Устойчивые государственные закупки [32] |

Правительства могут содействовать продвижению экологически чистых продуктов и услуг. Например, инициатива ЕС «“Зеленые” государственные закупки» поощряет государственные органы приобретать товары и услуги с меньшим воздействием на окружающую среду |

Экомаркировка [33] Играет решающую роль в информировании покупателей о соответствии (несоответствии) продукции (услуги) тем или иным стандартам. Во многих странах значимость этого канала

|

коммуникации недооценивалась из-за отсутствия у населения доверия к контролирующим и сертифицирующим органам, но в последние годы ситуация начала меняться |

|

|

Просвещение и повышение осведомленности [34; 35] |

Образование и повышение осведомленности необходимы для продвижения ЭЗЦ. Правительства могут разрабатывать образовательные программы, которые знакомят студентов с практиками устойчивого развития и важностью ресурсоэффективности. Они также могут проводить кампании по повышению осведомленности общественности, которые побуждают потребителей к устойчивому поведению |

|

Экономические стимулы [36] |

Налоги, субсидии и гранты могут быть использованы для поощрения устойчивых практик. Например, могут предоставляться налоговые льготы предприятиям, инвестирующим в инфраструктуру переработки отходов, или предлагаться субсидии потребителям, которые приобретают энергоэффективные продукты. И наоборот, могут вводиться налоги на расточительство, такие как налоги на свалки или выбросы загрязняющих веществ |

|

Исследования и разработки [37] |

Могут поддерживаться научные исследования и разработки в областях, связанных с ЭЗЦ, таких как материаловедение, технологии вторичной переработки и устойчивые бизнес-модели. Например, программа «Горизонт – 2020» финансирует проекты, связанные с ЭЗЦ |

Международное Переход к ЭЗЦ требует международного сотрудничества, поскольку многие экологические сотрудничество [38] проблемы носят глобальный характер

Российские авторы также вносят вклад в методологическое развитие экономики замкнутого цикла, формулируя прикладные подходы и практические кейсы адаптации ЭЗЦ в образовательной и управленческой среде1.

Одной из важных задач реализации принципов ЭЗЦ на уровне компаний выступает формирование устойчивых бизнес-моделей, способных воплотить принципы циркулярно-сти в производственно-логистических схемах. Подобные модели направлены на минимизацию образования отходов, повторное использование ресурсов и снижение потребления первичного сырья. Как показано в ряде исследований [21; 39], ключевые линии воздействия таких моделей можно сгруппировать по трем направлениям: замедление цикла (продление срока службы продуктов и материалов), замыкание цикла (возврат ресурсов в экономический оборот) и сокращение цикла (снижение объема потребляемых ресурсов). Каждой из этих стратегий соответствуют бизнес-подходы, описанные далее.

Представленная в табл. 3 классификация основана на синтезе результатов ряда исследований [20; 40]. В отличие от прочих типологий, она дает возможность выделения бизнес-моделей по признаку вовлечения в углеродный цикл – от минимального (разовое снижение выбросов) до полной интеграции (ресурсное управление углеродом на всех стадиях жизненного цикла).

Каждая из указанных бизнес-моделей может реализоваться как в изолированном виде, так и в составе гибридных стратегий, где комбинируются разные подходы к управлению материальными потоками. Например, бизнес, предлагающий ремонт бытовой техники по подписке, одновременно реализует принципы Repair , Business-as-a-Service и Eco-design .

Табл. 3. Классификация бизнес-моделей ЭЗЦ

Table 3. Classification of CE business models

|

Группа |

Бизнес-модель |

Описание |

|

Ремонт ( Repair ) |

Восстановление работоспособности изделий, минимизация отходов |

|

|

Модернизация ( Refurbish ) |

Устранение морального и физического износа, адаптация под новые нужды |

|

|

Замедление цикла ( Slow the Loop ) [41] |

Переизготовление ( Remanufacture ) |

Полное восстановление функционала продукции на уровне заводских стандартов |

|

Переосмысление ( Rethink ) |

Создание долговечных и сервисно ориентированных продуктов |

|

|

Бизнес как услуга ( Business-as-a-Service ) |

Модели аренды, подписки и лизинга, при которых производитель заинтересован в долговечности |

|

|

Переработка ( Recycle ) |

Физико-химическая трансформация материалов для повторного использования |

|

|

Замыкание цикла ( Close the Loop ) [42] |

Извлечение ( Recover ) |

Утилизация с получением энергии или вторсырья |

|

Промышленный симбиоз ( Industrial Symbiosis ) |

Использование побочных продуктов одних производств в качестве ресурсов для других |

|

|

«От колыбели до колыбели» ( Cradle-to-Cradle ) |

Полная регенерация материала без потери качества |

|

|

Сокращение ( Reduce ) |

Минимизация объемов сырья и энергии |

|

|

Сокращение цикла ( Narrow the Loop ) [43] |

Отказ ( Refuse ) |

Сознательное исключение ненужных товаров или упаковки |

|

Совместное потребление ( Shared Use ) |

Платформенные решения для коллективного использования ресурсов (например, каршеринг) |

|

|

Экологичный дизайн ( Eco-design ) |

Проектирование продукции с меньшим ресурсным следом и упрощенной переработкой |

1 Рязанова О. Е., Золотарева В. П. Циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла).

Гибкость и адаптивность моделей делают ЭЗЦ применимой к широкому спектру отраслей – от текстиля и электроники до пищевой промышленности и строительства.

Несмотря на теоретическую привлекательность ЭЗЦ, ее практическое внедрение сопряжено с рядом вызовов:

– невозможность 100 %-й замкнутости циклов из-за физических и термодинамических законов (энтропия, эксергия);

– низкий уровень готовности многих технологий переработки;

– влияние эффекта отдачи ( Rebound Effect ), или парадокс Джевонса [44] (рост эффективности использования ресурса стимулирует рост его потребления);

– социальные барьеры (линейные привычки потребления, слабая культура раздельного сбора, отсутствие мотивации к переработке);

– нехватка единой методологии оценки эффективности (сегодня существует более 60 систем оценки ЭЗЦ, что затрудняет принятие управленческих решений и проведение сравнительного анализа [45]).

В связи с этим ЭЗЦ представляет собой не только теоретический подход, но и мощную платформу для разработки инновационных производственных, логистических и потре- бительских решений. Ее теоретический вклад состоит в создании возможности переосмыслить само понятие «отходы», а прикладной – в появлении устойчивых и ресурсосберегающих бизнес-моделей. Именно эта логика делает ЭЗЦ неотъемлемым компонентом концепции УЭЗЦ, где внимание сосредоточено не просто на учете выбросов, а на системном и ценностном управлении ими.

-

3. Интеграция концепций

НУР и ЭЗЦ в контексте ЦУР

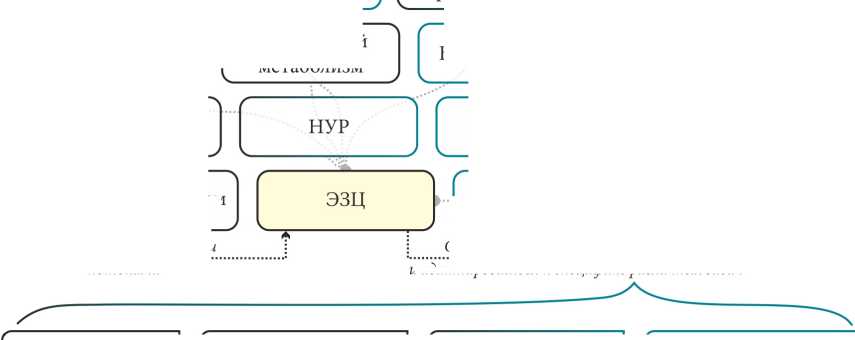

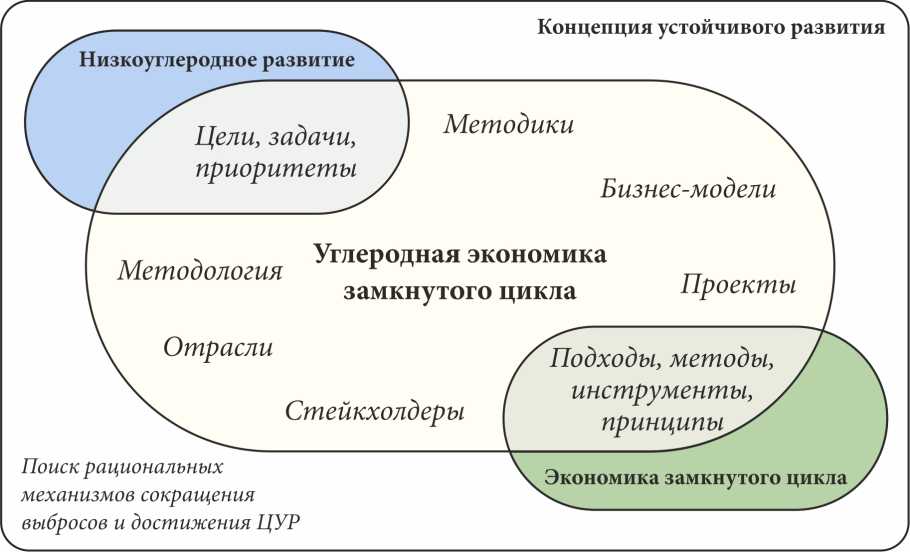

Современные вызовы устойчивого развития – от климатической нестабильности до деградации ресурсов – требуют перехода от точечных управленческих стратегий к комплексным, взаимодополняющим подходам. Именно в этом контексте прослеживается логика интеграции двух ключевых концепций XXI в.: НУР и ЭЗЦ (рис. 7). Несмотря на то что исторически они развивались как автономные направления (первое – с акцентом на климатической повестке, второе – на ресурсной эффективности), их цели, принципы и инструменты во многом пересекаются и могут быть синхронизированы в рамках единой трансформационной модели УЭЗЦ [46].

Низкоуглеродное развитие

Методики

Бизнес-модели

Цели, задачи, приоритеты

Концепция устойчивого развития

Отрасли

Стейкхолдеры

Подходы, методы, инструменты, принципы/

Поиск рациональных механизмов сокращения выбросов и достижения ЦУР

Экономика замкнутого цикла

Методология

Углеродная экономика замкнутого цикла Проекты

Источник : составлено авторами.

Source : compiled by the authors.

Рис. 7. УЭЗЦ на пересечении отдельных элементов НУР и ЭЗЦ

Fig. 7. CCLE at the intersection of separate elements of LCE and CE

Институциональной основой интеграции декарбонизационных и ресурсных стратегий выступает архитектура ЦУР. По меньшей мере 9 из 17 ЦУР прямо или опосредованно сопряжены с задачами сокращения выбросов ПГ и повышения эффективности использования ресурсов1. Концепция НУР, как показано ранее, ориентирована преимущественно на снижение антропогенных выбросов за счет развития низ-коуглеродной энергетики, трансформации промышленности и стимулирования устойчивых инвестиций2. В то же время на практике НУР нередко реализуется в рамках линейных моделей производства и потребления, что может сдерживать ее потенциал в сфере ресурсной устойчивости [20].

В отличие от этого, ЭЗЦ предлагает более широкий инструментарий для системного управления материальными потоками. Она охватывает весь жизненный цикл ресурсов – от экодизайна и проектирования долговечных товаров до внедрения промышленных симбиозов и систем повторного использования. Основные принципы ЭЗЦ направлены на минимизацию отходов, сохранение ценности ресурсов и повышение устойчивости производственно-потребительских систем [14; 47].

Концепция УЭЗЦ формируется в точке сопряжения подходов НУР и ЭЗЦ. Она предлагает системный фундамент, позволяющий не только сократить углеродный след, но и организовать циркуляцию углеродных потоков на всех этапах жизненного цикла продукции. Такая интеграция расширяет рамки традиционного климатического регулирования благодаря ориентации на достижение более комплексных ЦУР [14; 46].

Ключевыми положениями интегрального подхода являются:

– отказ от противопоставления климатической и ресурсной повесток, в рамках которого углерод рассматривается как управляемый поток, подлежащий оптимизации, а не исключительно как загрязняющее вещество [29; 47];

– переход от стратегии полного исключения выбросов к стратегическому управлению углеродными потоками, включающему как снижение антропогенных эмиссий, так и развитие механизмов поглощения, повторного использования и улавливания CO2 в рамках замкнутых технологических циклов [14];

– интеграция отраслевых декарбонизаци-онных решений с принципами цикличности, включая экодизайн, расширенную ответственность производителя и развитие биоэкономики [20; 30].

В практическом плане объединение НУР и ЭЗЦ реализуется через внедрение комплексных бизнес-моделей, сочетающих технологии снижения выбросов с моделями повторного использования и утилизации. Такой подход характерен, например, для промышленного симбиоза, где CO2 может использоваться как сырье в химической, строительной или сельскохозяйственной отраслях, что возможно за счет технологий секвестрации ( CCU | S ). Подобные решения позволяют не только «обнулить» эмиссии, но и извлечь дополнительную экономическую ценность из ранее рассматривавшихся отходов, тем самым создавая предпосылки для возникновения положительных экстерналий [48].

С теоретической точки зрения УЭЗЦ может быть рассмотрена как система, интегрирующая междисциплинарные подходы обеих концепций. Она объединяет климатическую экономику (в рамках НУР) и ресурсную экономику (в рамках ЭЗЦ), а также использует прикладные наработки смежных научных направлений: экологической инженерии, урбанистики, цифровизации логистики и промышленного менеджмента. Кроме того, в рамках УЭЗЦ происходит сближение механизмов оценки воздействия: модели оценки жизненного цикла сочетаются с углеродными балансами [49], а анализ углеродного следа дополняется системным анализом материальных потоков [50].

Вместе с тем особое внимание уделяется не только технологическим аспектам, но и институциональным трансформациям. Эти институциональные аспекты подробно анализируются и в отечественной литературе. Например, С. А. Рубцов [51] подчеркивает важность разработки отраслевых сценариев циркулярной трансформации с учетом региональных различий, а также предлагает SWOT -анализ российских условий внедрения ЭЗЦ. Многие стратегии ЭЗЦ реализуются на локальном и региональном уровнях, в то время как климатическая политика, как правило, формируется на мезо- и макроуровне. Интеграция предполагает необходимость разработки многоуровневых управленческих механизмов – от транснациональных соглашений до муниципальных циркулярных программ. Примерами являются включение циркулярных элементов в «зеленые» национальные стратегии (ЕС, Китай), создание региональных платформ для обмена ресурсами (индустриальные кластеры), развитие механизмов верификации и сертификации углеродно-нейтральной продукции.

Таким образом, УЭЗЦ в контексте ЦУР выступает как следующая стадия эволюции устойчивых концепций, объединяющая борьбу с климатическими угрозами и переход к ресурсной рациональности. Ее реализация позволяет одновременно достигать нескольких стратегических целей, таких как снижение эмиссий, повышение эффективности ресурсов, стимулирование технологических инноваций и устойчивое развитие территорий. Это делает УЭЗЦ перспективной платформой для координации климатической и ресурсной политики на глобальном и национальном уровнях.

-

4. Углеродная экономика замкнутого цикла как способ реализации положительных экстерналий выбросов CO 2

В традиционной климатической повестке CO2 рассматривается исключительно с позиции наличия отрицательных экстерналий, результатом чего является ориентация на повсе- местное предотвращение выбросов. Однако такой подход игнорирует потенциал преобразования выбросов в источник экономической и экологической ценности, возможный при условии внедрения эффективных механизмов обращения с ними, например за счет технологий CCU|S. Концепция УЭЗЦ позволяет переосмыслить природу эмиссий CO2 и рассматривать их как управляемый поток, способный генерировать положительные экстерналии в рамках циркулярных процессов.

Ключевая идея УЭЗЦ состоит в замыкании углеродного цикла: вместо линейной модели «добыча – сжигание – выброс» формируется контур, в котором углеродные потоки возвращаются в производственный или природный цикл посредством улавливания, хранения, повторного использования или химического преобразования CO2 [4]. Такой подход соответствует не только принципам ЭЗЦ, но и целям НУР, дополняя климатическую стратегию функциональными решениями в области технологического и ресурсного управления.

В рамках данной концепции углерод становится элементом активного управления, а не пассивным объектом регулирования. Это позволяет реализовать целый спектр положительных экстерналий, включая:

– создание новых рынков и цепочек добавленной стоимости на базе углеродоемких технологий (CO2 как сырье для синтеза метанола, строительных материалов, пластиков и пищевых добавок – Carbon-to-Product ) [39];

– развитие экологических сервисов – от технологий прямого улавливания из воздуха ( Direct Air Capture ) до биологических форм поглощения (агролесоводство, биоуголь);

– стимулирование научно-технологического прогресса в смежных отраслях (химическая инженерия, энергетика, переработка);

– повышение устойчивости территорий за счет интеграции циклов обращения CO2 в региональные циркулярные стратегии и формирование промышленных экосистем;

– экономические мультипликаторы (увеличение инвестиций, занятости, рост доли «зеленого» ВВП).

Следует отметить, что положительные экстерналии могут проявляться не только в экономической плоскости, но и в социальной и экологической сферах. Например, проекты CCU | S могут быть интегрированы в программы устойчивого городского развития ( urban carbon loops ), создавая рабочие места, снижая уровень загрязнения и повышая качество жизни. Возможно формирование системы платформенного обмена углеродными ресурсами между компаниями и секторами по аналогии с моделями рынка вторичного сырья, что соответствует логике промышленного симбиоза.

Тем не менее реализация такого потенциала сопряжена с рядом вызовов.

-

1. Низкий уровень зрелости ключевых технологий: большинство решений в области обращения CO2 находятся в стадии пилотных проектов и требуют значительной финансовой поддержки.

-

2. Отсутствие интегрированных правовых механизмов: существующие системы углеродного регулирования преимущественно нацелены на предотвращение выбросов и не предусматривают инструментов для поощрения их использования.

-

3. Экономическая неопределенность: высокая стоимость улавливания и транспортировки CO2 снижает привлекательность подобных проектов для бизнеса при отсутствии стимулов или субсидий.

-

4. Институциональная фрагментарность: отсутствует единая архитектура регулирования, координирующая климатические, промышленные и ресурсные стратегии.

Преодоление этих барьеров требует синхронизации климатической и ресурсной повесток, создания стимулов для обращения с CO2 как с активом, а не только как с отходом. В этом смысле УЭЗЦ предлагает гибкий и адаптивный инструментарий, способный учитывать особенности национальных экономик и технологических ландшафтов.

В долгосрочной перспективе УЭЗЦ позволяет перейти от политики линейного контроля к системе управления углеродным балансом, где выбросы становятся частью планируемых и регулируемых процессов аналогично водному или энергетическому балансу. Такой переход способен радикально изменить восприятие CO2 как объекта управления – от логики ограничений к стимулирующей логике создания стоимости1. Именно это делает УЭЗЦ перспективным направлением климатической политики, которая не только расширяет инструментарий борьбы с выбросами, но и предлагает интегральный подход к обращению с углеродом как с элементом, включенным в устойчивые производственно-экосистемные циклы [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная климатическая политика сталкивается с нарастающим противоречием. С одной стороны, усиливаются международные обязательства по сокращению выбросов ПГ, а с другой – сохраняется технологическая и социально-экономическая инерция углеродоемких моделей производства и потребления. В этих условиях прежняя линейная парадигма климатического регулирования, основанная преимущественно на стратегии предотвращения выбросов, хотя и была расширена рядом направлений (стратегии нейтрализации, улавливания и повторного использования углерода, повышение энергоэффективности и др.), все же демонстрирует серьезный дисбаланс в ресурсном распределении, сосредоточенном преимущественно на развитии ВИЭ. Это делает политику в целом институционально и технологически ограниченной и не всегда способной задействовать более широкий спектр механизмов декарбонизации.

Такая оценка не отрицает наличия стратегий нейтрализации климатических послед- ствий, включая CCU|S [52], и повышения энергоэффективности [53]. Однако на уровне реализации сохраняется сильный перекос в сторону энергогенерации из ВИЭ, что ограничивает гибкость и адаптивность климатической политики.

Результаты данного исследования согласуются с выводами российских авторов, анализирующих отечественные возможности для перехода к моделям ЭЗЦ. Например, в работах [2; 22; 54] подчеркивается значимость институциональной и методологической адаптации в условиях ресурсной и инфраструктурной специфики России. Таким образом, представленная в статье концепция УЭЗЦ предлагает альтернативный путь, более гибкий, технологически нейтральный и ресурсно ориентированный. Она основывается на интеграции двух зрелых, но ранее слабо связанных между собой направлений: НУР, сфокусированного на снижении выбросов CO2, и ЭЗЦ, направленной на рационализацию обращения с материальными потоками. Объединение этих подходов позволяет не только повысить системную устойчивость климатических стратегий, но и создать новые точки роста за счет использования экстерналий выбросов CO2, рассматриваемых ранее исключительно в части негативных эффектов. Положительные экстерналии отмечаются в некоторых работах [55], но связываются с изменением климата, а не с процессами производства (потребления), что предлагается в данной статье – в рамках УЭЗЦ.

В настоящей работе в рамках единой логики рассматриваются углеродные потоки как категория управления, а не исключительно как объект контроля, что позволяет предложить более гибкий и экономически адаптивный подход к климатической политике. Кроме того, авторами выполнено концептуальное обоснование УЭЗЦ как модели, в которой возможна трансформация отрицательных экстерналий (выбросов СО2) в положительные за счет включения углеродных потоков в воспроизводственный контур. Такой подход позволяет расширить ресурсную базу экономики и пере- осмыслить климатическую политику с позиций активного управления, а не только регулятивного контроля.

Это означает, что в рамках УЭЗЦ CO2 рассматривается в качестве управляемого ресурса, с которым можно работать технологически, институционально и экономически. Такой подход требует перехода от доминирующей в международной политике логики предотвращения выбросов к стратегии вовлечения, а именно к созданию регенеративных и рециркуляционных углеродных контуров, развитию промышленного симбиоза в этой области, созданию и развитию подхода Carbon-to-Value , а также платформ обмена углеродными активами. Уже сегодня появляются решения, где CO2 превращается в строительные материалы, биотопливо, пищевые добавки, синтетические ткани, иллюстрируя практическую реализуемость описанных в данной статье фундаментальных основ УЭЗЦ и ее способность стать архитектурой обновленной климатической политики.

Принципиальным отличием УЭЗЦ от классической климатической модели с упором на ВИЭ является ее многофункциональность и универсальность. В то время как ВИЭ при всей их значимости ограничены рамками энергетического сектора, УЭЗЦ может быть значительно шире – от промышленности и сельского хозяйства до городской инфраструктуры, логистики и цифровой трансформации. При этом важно отметить, что она не должна противопоставляться ВИЭ: напротив, обозначенные подходы должны дополнять друг друга в двух аспектах. Во-первых, могут быть определены границы, в рамках которых те или иные подходы обладают относительными преимуществами. Во-вторых, в рамках проектов CCU | S , в частности утилизации CO2 с преобразованием, возможна обширная технологическая интеграция УЭЗЦ и ВИЭ.

Однако реализация потенциала УЭЗЦ требует институциональных преобразований – от декларативного мониторинга углеродных потоков к их активному управлению. Сегодня мониторинг выбросов во многих странах оста- ется формальным, разрозненным и не интегрированным в реальные экономические механизмы. Между тем только те страны и компании, которые научатся управлять углеродом (не в рамках отчетных документов, а как элементом ресурсной стратегии), смогут повысить вероятность перевода климатических стратегий из разряда издержек в преимущества.

В этом контексте концепция УЭЗЦ может быть практически реализована в рамках уже действующих стратегических и нормативных документов, принятых в России. Так, Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов ПГ до 2050 г.1, Климатическая доктрина РФ2, а также Федеральный закон от 02.06.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»3 создают институциональные предпосылки для внедрения управляемых углеродных контуров, ориенти-