Методологическое обоснование выбора стабилизатора суспензий тонкодисперсных частиц титаната висмута

Автор: Самченко Светлана Васильевна, Козлова Ирина Васильевна, Земскова Ольга Викторовна, Дударева Марина Олеговна

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Строительное материаловедение

Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Современный этап развития строительной индустрии и строительного материаловедения предполагает внедрение и широкое применение нано- и тонкодисперсных частиц, способных улучшить свойства традиционных материалов. Однако для этого необходимо обеспечить стабилизацию нано- и тонкодисперсных компонентов цементной системы. В качестве стабилизаторов могут применяться пластифицирующие добавки. Немаловажно установить их концентрацию. В связи с чем была обозначена цель работы, которая заключается в методологическом обосновании как стабилизирующего действия различных типов пластификаторов на суспензию тонкодисперсного синтетического титаната висмута, используемого в модифицировании цементных систем, так и установления пределов их оптимальных концентраций. Методы и материалы. Основные исследования в работе направлены на установления пределов оптимальных концентраций поликарбоксилатного и сульфонафталинформальдегидного пластификаторов. Определение пределов оптимальных концентраций пластификаторов проводили с помощью метода солюбилизации красителя, сталагмометрического и кондуктометрического методов, также проводились исследования по установлению стабилизирующего действия пластификаторов на суспензию тонкодисперсных частиц титаната висмута. Результаты. Для установления пределов оптимальной концентрации, способной обеспечить стабилизацию тонкодисперсных частиц титаната висмута в суспензии, были определены ККМ методом солюбилизации красителя, сталагмометрическим и кондуктометрическим методами. Установлено, что для пластификатора на поликарбоксилатной основе характерна одна точка ККМ, а для пластификатора на сульфонафталинформальдегидной основе характерны 2 точки ККМ: ККМ1 и ККМ2. При ККМ1 формируются неустойчивые сферические мицеллы, которые переходят в устойчивые в точке ККМ2. При концентрациях, превышающих значение ККМ2, происходят полиморфные превращения сферических мицелл в несферические асимметрические мицеллы. То же самое прослеживается для ККМ поликарбоксилатного пластификатора только в один этап, из чего можно сделать вывод, что выше ККМ для поликарбоксилатного пластификатора и ККМ2 для сульфонафталинформальдегидного пластификатора увеличивать концентрацию пластификаторов нельзя, что связано со структурными изменениями мицелл пластификаторов. Таким образом, предполагается, что для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута необходимо применять концентрацию пластификаторов в пределах, не превышающих значения ККМ для поликарбоксилатного пластификатора, и ККМ1 для сульфонафталинформальдегидного пластификатора. Заключение. На основании совокупности всех проведенных исследований были установлены пределы оптимальных концентраций пластификаторов для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута в суспензии. Для поликарбоксилатного пластификатора предел оптимальных концентраций составил 1,1-1,5 г/л; для сульфонафталинформальдегидного пластификатора - 2,2-4,0 г/л.

Тонкодисперсная добавка, пластификатор, титанат висмута, критическая концентрация мицеллообразования, методология, агрегативная и седиментационная устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/142238054

IDR: 142238054 | УДК: 691 | DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-2-97-109

Текст научной статьи Методологическое обоснование выбора стабилизатора суспензий тонкодисперсных частиц титаната висмута

Современный этап развития строительной индустрии и строительного материаловедения пред- полагает внедрение и широкое применение нано-и тонкодисперсных частиц, способных улучшить свойства традиционных материалов, таких как бетон, стекло, полимерные и керамические материалы, из-

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ делия из древесины и покрытия: повысить их прочностные характеристики, долговечность, морозостойкость, коррозионную стойкость [1–5]. Наномодифицирование способно также придать материалам новые уникальные свойства, например, такие как способность к самоочищению и самовосстановлению, супергидрофильность, энергоэффективность, экологичность [6, 7]. Учеными разных стран активно изучается влияние наночастиц металлов, оксидов металлов, углеродных наносистем на формирование структуры строительных материалов и зависимости их свойств от структурообразования [8–10].

К одной из основных задач нанохимии в строительном материаловедении можно отнести поиск и синтез наноразмерных частиц, структур и тонкодисперсных материалов, который рассматривается в ключе двух основных направлений: синтез «сверху-вниз», заключающийся в дроблении, помоле, ультразвуковом диспергировании, пиролизе, механохимическом измельчении макрообъектов до наномасштабов, и получение нанообъектов путем «снизу-вверх», состоящим в организации частиц атомарного и молекулярного масштаба, в нанострук-турированные объекты путем, например, таких химических методов, как соосаждение солей, золь-гель и гидротермального синтеза [11].

Исследования, направленные на улучшение свойств бетона и цементных систем, являются приоритетной задачей научных исследований в силу того что на их базе создается большинство ключевых конструкционных, антикоррозионных, отделочных и декоративных изделий и материалов. Введение в состав цементного композита нано- и тонкодисперсных добавок способно положительно повлиять на структурообразование и физико-механические характеристики бетона и цементного камня [12–15].

Одной из немаловажных проблем модифицирования цементного камня тонкодисперсными добавками является выбор оптимального способа введения добавки в состав цементного композита, который может осуществляться различными методами, например, в процессе совместного помола минералов цементного клинкера, и добавки, в качестве сухого компонента к цементному вяжущему или вместо воды затворения при получении цементного раствора. Однако на данном этапе возникает ряд трудностей, связанных с тем, что тонкодисперсные частицы, обладающие высокоразвитой поверхностью и избыточной поверхностной энергией, склонны к процессу агломерации, который препятствует равномерному распределению частиц добавки в объёме цементного композита [5, 16, 17].

Данная проблема может быть решена при помощи стабилизации суспензии тонкодисперсных частиц добавки, которая будет вводиться в состав цементного композита вместо воды затворения с помощью стабилизаторов – органических высокомолекулярных поверхностно-активных веществ (ПАВ) с дифильным строением молекул, имеющих полярную (гидрофильную) и неполярную (гидрофобную) группы. ПАВ способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать системе агрегативную и седиментационную устойчивость, то есть препятствовать укрупнению и дальнейшему оседанию частиц с разрушением дисперсной системы [4, 5, 18]. Известно, что стабилизации тонкодисперсных частиц в водной и водно-полимерной системе способствует также ультразвуковая обработка суспензии: ультразвуковые колебания способствуют более активному процессу дополнительного измельчения частиц с формированием новых межфазных поверхностей, на которых могут закрепляться молекулы ПАВ, что приводит в итоге к более равномерному распределению тонкодисперсных частиц в объеме водно-полимерной среды и, как следствие, к более однородному распределению частиц добавки в объеме цементного композита [4, 5, 19].

Современная строительная индустрия представляет широкий спектр ПАВ – пластифицирующих добавок для цементных материалов, которые используются для увеличения подвижности бетонной смеси при сохранении оптимального водоцементного соотношения, предотвращают расслаивание бетонной смеси и водоотделение, интенсифицируют процессы гидратации минералов цементного клинкера, способствуя формированию более плотной прочной микроструктуры цементного камня с меньшим количеством пор. Широко применяются пластификаторы на основе лигносульфонатов, полимеламиновых и полинафталиновых сульфонатов, поликарбоксилатов, эфиров полиарилов. В результате хемосорбции на поверхности зерен цемента формируется обволакивающая гелеобразная пленка, где функциональные ионогенные группы макромолекул пластификатора придают зернам цемента одноименный заряд, способствуя расталкиванию частиц, а длинные углеводородные радикалы обеспечивают стерический фактор диспергирования частиц цемента, создавая таким образом стабилизированную коллоидную систему [20–21]. Аналогично действие пластификаторов может быть распространено на процесс стабилизации суспензии тонкодисперсных частиц добавок.

Немаловажное значение имеет тот факт, что растворение ПАВ в воде имеет свои особенности: до определенной концентрации, называемой критической концентрацией мицеллообразования (ККМ), раствор представляет собой молекулярно-дисперсную систему, а при концентрациях, превышающих это значение, – коллоидную дисперсную систему,

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ в которой молекулы пластификатора организованы в ассоциаты-мицеллы. Особенности такой мицел-лярно структурированной дисперсной системы препятствуют процессу стабилизации тонкодисперсных частиц как цемента, так и добавки. В том случае если водно-полимерная суспензия частиц приготовлена с применением суперпластификатора в концентрации, превышающей значение критической концентрации мицеллообразования, не будет достигнут необходимый эффект диспергирования частиц суспензии добавки и зерен цемента при затворении образцов [22].

Таким образом, при выборе вида стабилизирующего ПАВ для суспензии частиц тонкодисперсной добавки необходимо учитывать не только тип пластификатора, но и его концентрацию. В связи с чем была обозначена цель работы, которая заключается в методологическом обосновании как стабилизирующего действия различных типов пластификаторов на суспензию тонкодисперсного синтетического титаната висмута, используемого в модифицировании цементных систем, так и установления оптимальных пределов их концентраций.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Объектом исследования являются два типа пластификатора: поликарбоксилатный пластификатор Melflux 5581F (BASF, Германия) и сульфонафталинформальдегидный пластификатор российского производства С-3. Данные пластификаторы рассматриваются в качестве стабилизаторов суспензий тонкодисперсной добавки титаната висмута и далее будут обозначаться Sp1 – пластификатор на поликар-боксилатной основе; Sp2 – пластификатор на сульфонафталинформальдегидной основе.

Оценка стабилизирующего действия пластификаторов будет проведена на суспензии тонкодисперсной добавки титаната висмута состава Bi4Ti3O12, полученной на основе системы TiO2–Bi2O3 (79,5% Bi2O3 – 20,5% TiO2) по твердофазной технологии.

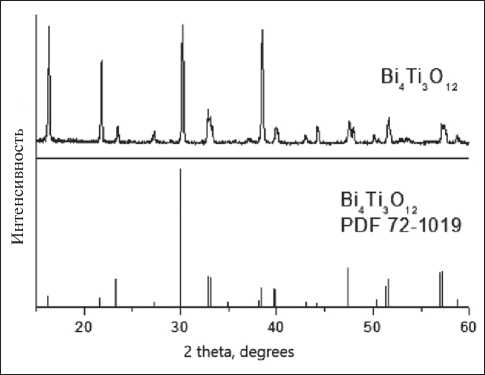

Твердофазный синтез добавки осуществлялся следующим образом: исходные прокаленные в муфельной печи для удаления сорбированной воды и углекислого газа оксиды взвешивали на аналитических весах в рассчитанных по уравнению реакции (1) количествах, перетирали в агатовой ступке с добавлением изопропилового спирта для улучшения гомогенизации, прессовали в таблетки и отжигали в муфельной печи с промежуточными перешихтов-ками в температурном интервале 650–800оС, суммарное время отжига 24 часа. В соответствии с данными рентгенофазового анализа получены однофазные образцы, соответствующие чистой фазе титаната висмута (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенофазовый анализ образцов добавки

2Bi2O3+3TiO2 → Bi4Ti3O12. (1)

В качестве модельной дисперсионной средой полученной тонкодисперсной добавки титаната висмута применялась дистиллированная вода (рН = 5,5).

В связи с тем, что тонкодисперсные частицы в суспензии склоны к процессам агрегации с последующей седиментацией, возникает необходимость в стабилизации суспензии и определении оптимальной концентрации стабилизирующего компонента. Таким образом, предметом исследования является методология выбора оптимальной концентрации стабилизаторов суспензии тонкодисперсного титаната висмута и подтверждение правильности установления оптимального параметра посредством статистической обработки результатов эксперимента.

В методологию исследований входят:

– определение поверхностно-активных свойств и защитного числа пластификаторов;

– установление пределов оптимальных концентраций для достижения стабилизирующего действия на тонкодисперсные частицы добавки.

В методологию исследований поверхностно-активных свойств входят определение поверхностного натяжения растворов пластификаторов и гиббсовской адсорбции и установление на основании полученных результатов ККМ для выявления оптимальных значений концентраций стабилизаторов.

Определение поверхностного натяжения и гиббсовской адсорбции проводили согласно методике, описанной в работе [5].

Для выбора оптимальных пределов концентраций стабилизаторов устанавливали ККМ методом солюбилизации красителя сталагмометрическим и кондуктометрическим методами.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

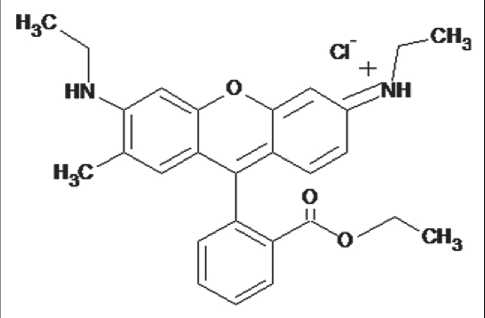

Рис. 2. Структура катионного красителя Родамина 6Ж

Метод солюбилизации красителя основан на определении ККМ с помощью визуальной оценки изменения флуоресценции красителя Родамина 6Ж (рис. 2) в истинном и мицеллярном растворах.

Определение поверхностного натяжения сталаг-мометрическим методом основано на сравнении количества капель исследуемого раствора и стандартной жидкости (дистиллированная вода), вытекающих из сталагмометра.

Для сильно разбавленных растворов пластификатора поверхностное натяжение рассчитывали по формуле:

n(H,O)

σ(ПАВ) = σ(H2O)•п(ПАВ) , (2), где σ(ПАВ) – поверхностное натяжение исследуемого раствора ПАВ, Н/м;

σ(H2O) – поверхностное натяжение растворителя, Н/м;

n(H2O) – число капель растворителя;

n(ПАВ) – число капель исследуемого раствора ПАВ.

По полученным данным строились изотермы поверхностного натяжения пластификаторов, точка излома на которой соответствует ККМ.

Измерения электропроводности раствора пластификатора с помощью кондуктометра (рис. 3) осуществляли следующим образом: готовили растворы пластификаторов различной концентрации, наливали их в химические стаканы на уровень 3–4 см; погружали прибор в раствор и снимали показания прибора.

По полученным данным строились графики зависимости логарифма электропроводности от логарифма концентрации. Излом на кривой концентрационной зависимости соответствует точке ККМ.

В работе проводились исследования по стабилизации тонкодисперсных частиц. Показателем защитного действия стабилизатора принято считать защитное число, которым обозначают минимальное

Рис. 3. Измерение электропроводности раствора пластификатора с помощью кондуктометра количество вещества, требуемое для стабилизации единицы объема суспензии.

Защитное число S (г/л) рассчитывается по следующей формуле:

S = C ст •V защ /V, (3)

где Сст – концентрация раствора стабилизатора, г/л;

Vзащ – объем раствора стабилизатора, мл;

V – объем суспензии, мл.

Фазовый состав добавки устанавливали с помощью рентгенофазового анализа, который выполнялся на дифрактометре ДРОН-3 с использованием монохроматизированного (графитового монохроматора) CuKα – излучения, λCuKα = 1,54056 Е. Скорость поворота счетчика при съемке составляла 2 град/мин. Дифрактограммы были сняты в диапазоне углов 2θ = 0,05° и временем экспозиции τ = 5 сек.

Процесс адсорбции молекул ПАВ на частицах добавки подтверждали с помощью ИК-спектро-скопического анализа на ИК – Фурье спектрометре Nicolet iS10 в спектральном диапазоне 3200 – 600 см–1 в таблетках с KBr.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для получения плотной и прочной структуры цементного камня, а также придания ряда других

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ полезных свойств (биоцидных, фотокаталитических и т.д.) в цементную систему вводятся тонкодисперсные добавки. Чтобы достичь нужного результата, необходимо, чтобы тонкодисперсные частицы добавки были распределены в цементной системе равномерно. Для этого требуется уделять внимание стабилизации тонкодисперсных частиц. Одним из способов стабилизации является введение стабилизаторов, в качестве которых применяют, чаще всего, ионогенные пластифицирующие добавки. Для достижения максимального стабилизирующего действия пластификатора необходимо установить его оптимальную концентрацию, которая должна быть меньше ККМ. В случае перехода раствора пластификатора в мицеллярную форму, стабилизации частиц добавки наблюдаться не будет.

Существует несколько различных методик фиксации точки ККМ, которые основаны на скачкообразном изменении физико-химических характеристик в этой области, связанных с переходом истинного раствора в коллоидную ультрамикрогетерогенную систему – золь, при котором происходит формирование новой фазы. Часто ККМ определяют по изменению поверхностного натяжения раствора ПАВ, электропроводности, оптических свойств системы (мутности, светорассеяния, коэффициента преломления), вязкости.

В данной работе для определения ККМ пластификаторов Sp1 и Sp2 применяли визуальный метод оценки изменения окраски (солюбилизация) красителя, сталагмометрический и кондуктометрический методы.

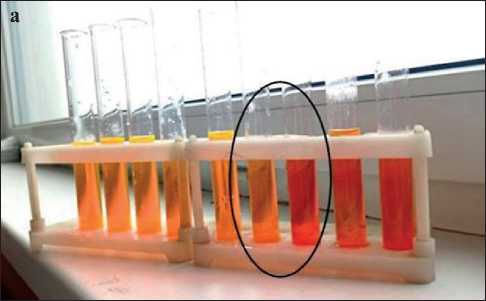

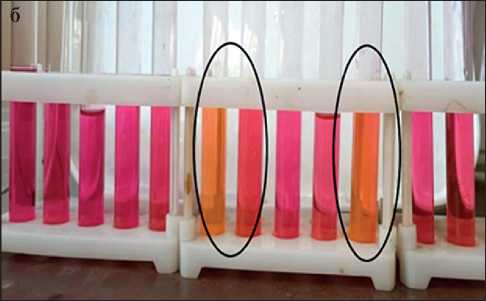

На первом этапе оценку ККМ проводили с помощью визуальной оценки изменения флуоресценции красителя Родамина 6Ж. Данный способ основан на регистрации изменения цвета раствора красителя в истинном и мицеллярном растворе ПАВ. Ниже ККМ ПАВ представляет собой истинный раствор, окраска его при добавлении Родамина 6Ж имеет один оттенок. Выше ККМ начинают образовываться мицеллы, и краситель внедряется внутрь мицелл, при этом окраска раствора меняется.

Для определения ККМ готовили серию растворов пластификаторов на дистиллированной воде (табл. 1) путем разбавления в два раза исходной концентрации.

Исходные концентрации Sр1 – 2,5 г/л, Sр2 – 10 г/л, при которых растворы пластификаторов представляют собой прозрачные растворы без видимой мутности. Для Sp2 дополнительно были выбраны концентрации 15, 8, 6 г/л. Приготовленные растворы отбирали в чистые пробирки по 5 мл, и в каждую пробирку пипеткой вносили 5 мл раствора Родамина 6Ж с концентрацией 2•10–5 моль/л, после чего наблюдали переход окраски красителя из красной в желтую (усиление флуоресценции) при концентрациях 0,63–1,3 г/л (рис. 4).

Для уточнения значения ККМ далее готовили четыре раствора пластификатора из диапазона концентрации 0,63 г/л (раствор а) и 1,3 г/л (раствор б) (табл. 2).

По результатам исследований по методу солюбилизации красителя, согласно рис. 4 установлено, что переход окраски Родамина 6Ж наблюдается в растворе с концентрацией 1,0 г/л для Sр1 (рис. 4а),

Таблица 1

Концентрации растворов пластификаторов

|

Стабилизатор |

Концентрации растворов стабилизаторов, г/л |

|

Sр1 |

2,5; 2; 1,5; 1,3; 1,13; 1; 0,89; 0,76; 0,63; 0,31; 0,16; 0,078; 0,039 |

|

Sр2 |

15; 10; 8; 6; 5; 4; 2,5; 1,25; 0,625; 0,321; 0,156; 0,078 |

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Таблица 2

Серия растворов пластификатора для уточнения ККМ

|

№ пробирки |

Объемы растворов пластификатора, мл |

Уточненная концентрация раствора а, г/л |

|

|

С(а)=0,63 г/л |

С(б)=1,3 г/л |

||

|

1 |

1 |

4 |

1,8 |

|

2 |

2 |

3 |

1,6 |

|

3 |

3 |

2 |

1,4 |

|

4 |

4 |

1 |

1,2 |

Рис. 4. Переход окраски Родамина-6Ж в растворах Sр1 (a) и Sр2 (б)

и в двух растворах для стабилизатора Sр2 2,5–4 г/л и 8 г/л (рис. 4б). Следовательно, эти концентрации являются ККМ данных стабилизаторов.

Установление точности определения ККМ с помощью данного метода оценивалось посредством статистической обработки данных при доверительной вероятности 0,95 и выборки из 6 определений (табл. 3–4).

Из табл. 3–4 можно сделать следующие выводы: – для Sр1 доверительный интервал ККМ колеблется в пределах 0,97–1,07 г/л; для Sр2 доверительный интервал ККМ1 колеблется в пределах 2,23–3,77 г/л; ККМ2 колеблется в пределах 7,52– 9,15 г/л;

– т.к. коэффициент вариации для точки ККМ стабилизатора Sр1 не превышает 10%, то доверительный интервал в пределах 0,97–1,07 г/л можно считать достоверным;

– т.к. коэффициент вариации для точек ККМ1 стабилизатора Sр2 значительно превышает 10%, то доверительные интервалы, рассчитанные по исходным данным, достоверными считать нельзя.

Отбросив выпадающие значения, получим следующие результаты для Sр2:

– ККМ1 = 2,5 г/л;

– т.к. коэффициент вариации для точки ККМ2 стабилизатора Sр2 не превышает 10%, то доверитель- ный интервал в пределах 7,52–9,15 г/л можно считать достоверным.

Хотя данный метод неточен, но, тем не менее, он позволяет провести первичную оценку диапазона концентраций, в котором находится точка ККМ. Метод солюбилизации красителя наглядно показал, что для Sр1 характерна одна точка ККМ (в пределах 0,97–1,07 г/л), а для Sр2 – 2 точки ККМ (ККМ1 = 2,5 г/л, ККМ2 = в пределах 7,52–9,15 г/л). Данный факт свидетельствует о том, что мицеллообразование в растворе стабилизатора Sр2происходит в несколько этапов, которым соответствует несколько точек ККМ. ККМ1 = 2,5 г/л, вероятно, отвечает концентрации, при которой формируются сферические мицеллы. При концентрациях, превышающих это значение (ККМ2 = в пределах 7,52–9,15 г/л), происходят полиморфные превращения в мицеллярной дисперсной системе: сферические ассоциаты преобразуются в цилиндрические и дискообразные. То же самое прослеживается для ККМ пластификатора Sр1 только в один этап. Следовательно, выше ККМ для пластификатора Sр1 и ККМ2 пластификатора Sр2 добавлять пластификатор нельзя, что связано со структурными изменениям мицелл пластификаторов. Таким образом, предполагается, что для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута необходимо применять концентрацию пластификаторов в пределах, не превышающих значения ККМ для Sр1 и ККМ1 для Sр2.

Таблица 3

Статистическая обработка данных по методу солюбилизации красителя для пластификатора Sp1

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Таблица 4

Статистическая обработка данных по методу солюбилизации красителя для пластификатора Sp2

Следующий метод, который будет рассмотрен в нашем исследовании, это сталагмометрический метод. Благодаря ему можно не только определить значения ККМ растворов пластификаторов, но и установить их поверхностное натяжение и гиббсовскую адсорбцию. Для исследований использовалась серия растворов, указанных в табл. 1.

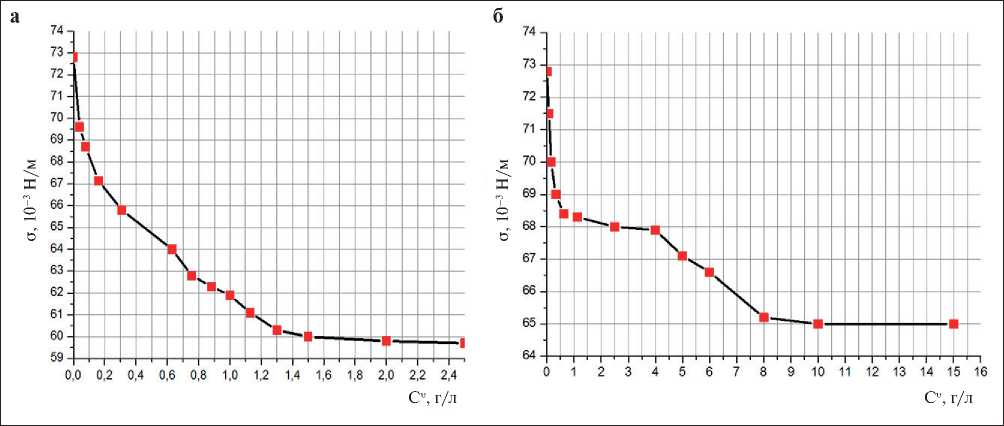

Полученные данные поверхностного натяжения позволили построить изотермы поверхностного натяжения пластификатора в координатах σ-Cυ (рис. 5), где υ – это стехиометрический коэффициент электролита.

Для пластификаторов Sр1 и Sр2 υ = 2, т.к. число положительных и отрицательных ионов пластификаторов равно 1.

По изломам на изотермах были определены ККМ для Sр1 и Sр2. Так же, как и в методе солюбилизации красителя, отмечается одна точка ККМ для Sр1, которая находится в пределах значений 1,3–1,5 г/л, и две точки ККМ для Sр2: ККМ1 = 2,5 г/л; ККМ2 = 8–9 г/л.

Установление точности определения ККМ с помощью данного метода оценивалось посредством статистической обработки данных при доверительной вероятности 0,95 и выборки из 6 определений (табл. 5–6).

Из табл. 5–6 можно сделать следующие выводы: – для Sр1 доверительный интервал ККМ колеблется в пределах 1,28–1,44 г/л; для Sр2 довери-

Рис. 5. Изотермы поверхностного натяжения пластификатора в координатах σ-Cυ: а) Sр1; б) Sр2

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ тельный интервал ККМ1 колеблется в пределах 2,29–2,55 г/л; ККМ2 колеблется в пределах 7,83– 8,67 г/л.

– т.к. коэффициент вариации для точек ККМ стабилизаторов Sр1 и Sр2 не превышают 10%, то все доверительные интервалы можно считать достоверными.

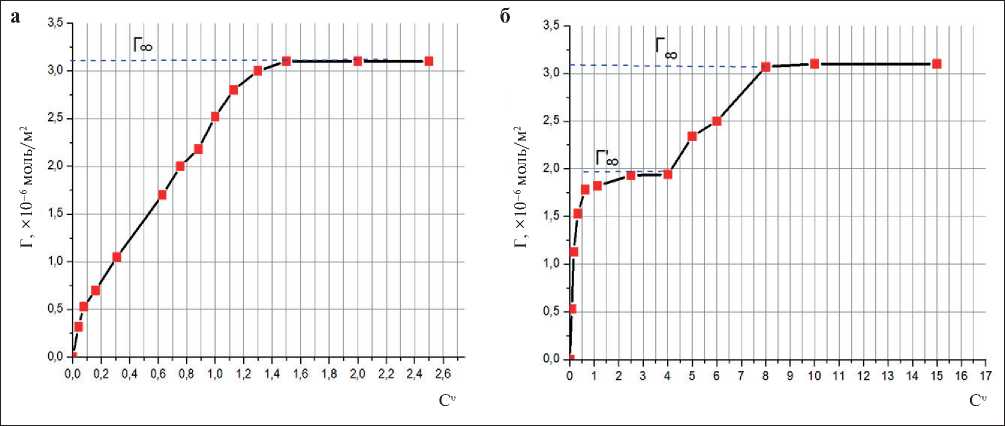

Из изотерм, представленных на рис. 5, проводили расчеты для построения изотерм гиббсовской адсорбции для данных ионногенных ПАВ Г = f(сν) (рис. 6).

Изотермы, представленные на рис. 6, показали, что предельная гиббсовская адсорбция для Sр1 составляет 3,1 моль/м2, для Sр2 гиббсовская адсорбция имеет два предельных значения Г’ = 2,0 моль/м2 и Г = 3,1 моль/м2.

Вероятно, в этом случае сначала сформировались неустойчивые сферические мицеллы пластификатора Sр2, которые самодиспергируются, что приводит к нарушению уже сформировавшегося первоначального адсорбционного слоя на поверх- ности раздела фаз. При переходе из неустойчивых сферических мицелл в устойчивые с последующими полиморфными превращениями в мицеллярной системе и образованием устойчивых цилиндрических и дискообразных ассоциатов формируется и более устойчивый адсорбционный слой, соответствующий предельному значению Г = 3,1 моль/м2.

Проведенные исследования поверхностно-активных свойств пластификаторов позволяют предположить, что пластификаторы не только будут адсорбироваться на поверхности раздела фаз во-да-воздух, но и образовывать гелеобразные пленки на поверхности тонкодисперсных частиц титаната висмута.

Далее ККМ для пластификаторов определяли кондуктометрическим способом, который также пригоден для определения ККМ ионогенных ПАВ. Данный метод определения ККМ основан на изменении электропроводности растворов в области формирования мицеллярного раствора. Были измерены с помощью кондуктометра значения электро-

Таблица 5

Статистическая обработка данных по сталагмометрическому методу для пластификатора Sp1

|

n |

X |

X |

S2 |

Sx |

Sr |

SX |

δ |

X– δ |

X+ δ |

σ |

Q |

|

1 |

1,3 |

1,3583 |

0,006417 |

0,08010 |

0,05897 |

0,0327 |

0,08012 |

1,2782 |

1,4384 |

5,90 |

0 |

|

2 |

1,3 |

0 |

|||||||||

|

3 |

1,35 |

0,25 |

|||||||||

|

4 |

1,35 |

0,25 |

|||||||||

|

5 |

1,4 |

0,5 |

|||||||||

|

6 |

1,5 |

– |

Таблица 6

Статистическая обработка данных по сталагмометрическому методу для пластификатора Sp2

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Рис. 6. Изотермы гиббсовской адсорбции пластификаторов в координатах Г-Сυ: а) Sр1; б) Sр2

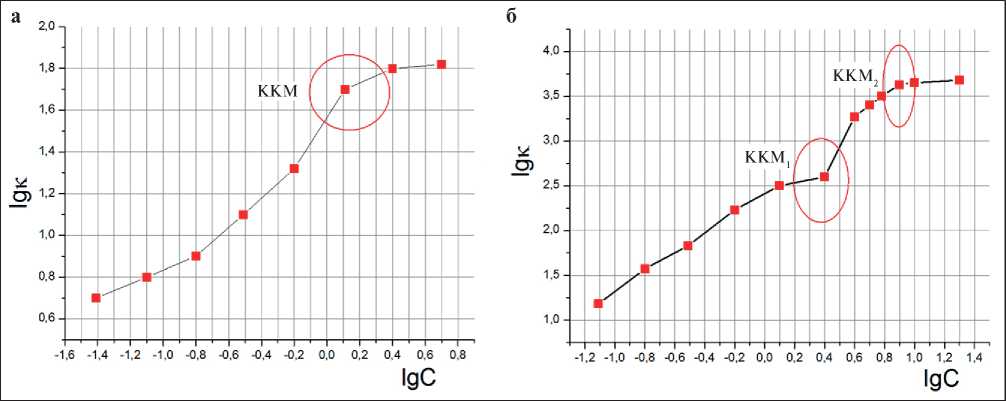

проводности для серии концентраций пластификаторов согласно табл. 1 и построены логарифмические зависимости lg (ϗ) = f (lg C) для Sр1 и Sр2 (рис. 7), по точкам излома определялись ККМ соответствующих пластификаторов.

По изломам на графиках, представленных на рис. 7, были определены ККМ для Sр1 и Sр2. Так же, как и в методах солюбилизации красителя и сталаг-мометрическом методе, отмечается одна точка ККМ для Sр1, которая равна 1,5 г/л, и две точки ККМ для Sр2: ККМ1= 2,5 г/л; ККМ2 = 8 г/л.

Установление точности определения ККМ с помощью данного метода оценивалось посредством статистической обработки данных при доверительной вероятности 0,95 и выборки из 6 определений (табл. 7–8).

Из таблиц 7–8 можно сделать следующие выводы: – Для Sр1доверительный интервал ККМ колеблется в пределах 1,4–1,5 г/л; для Sр2доверительный интервал ККМ1 колеблется в пределах 2,22–2,52 г/л; ККМ2 колеблется в пределах 7,82–8,85 г/л.

– Т.к. коэффициент вариации для точек ККМ стабилизаторов Sр1 и Sр2 не превышает 10%, то все доверительные интервалы можно считать достоверными.

Для установления концентрации пластификатора, требуемой для защиты суспензий титаната висмута от коагуляции, в дисперсионную среду, содержащую 5% добавки, вводились пластификаторы Sр1 и Sр2 в количествах, представленных в табл. 1. Приготовленные суспензии переливались в цилиндры объемом 100 см3 для наблюдения за процессом

Рис. 7. Зависимость электропроводности от концентрации растворов пластификаторов: а) Sр1; б) Sр2

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Таблица 7

Статистическая обработка данных по кондуктометрическому методу для пластификатора Sp1

|

n |

X |

X |

S2 |

Sx |

Sr |

SX |

δ |

X– δ |

X+ δ |

σ |

Q |

|

1 |

1,4 |

1,45 |

0,003 |

0,05477 |

0,0378 |

0,02236 |

0,05478 |

1,3952 |

1,5048 |

3,79 |

0 |

|

2 |

1,4 |

0 |

|||||||||

|

3 |

1,4 |

1 |

|||||||||

|

4 |

1,5 |

0 |

|||||||||

|

5 |

1,5 |

0 |

|||||||||

|

6 |

1,5 |

– |

Таблица 8

Статистическая обработка данных по кондуктометрическому методу для пластификатора Sp2

седиментации стабилизированных частиц добавки. Наблюдение за процессом стабилизации проводили до полной седиментации шлака (II период оседания частиц). Полученные результаты эксперимента сведены в табл. 9 и 10.

Из приведенных данных в таблицах 9, 10 следует, что при введении пластификаторов в систему «титанат висмута-вода» агрегативная и седиментационная устойчивости суспензий титаната висмута повышаются. Полученные результаты позволили установить защитное число, которое для Sр1 колеблется в пределах 1.47–2.25 (0,00147–0,00225 г/л), для Sр2 – 6,25–16 (0,00625–0,016 г/л), что позволяет в дальнейшем рассчитывать необходимое количество пластификатора для стабилизации суспензий титаната висмута.

Установлены оптимальные пределы концентраций пластификаторов, позволяющие стабилизировать тонкодисперсные частицы титаната висмута. Оптимальная концентрация Sр1 для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута составляет 1,1–1,5 г/л, оптимальная концентрация Sр2 – 2,5–

4,0 г/л. Для Sр2 дальнейшее увеличение концентрации нецелесообразно, а при введении в количествах выше 10 г/л наблюдается некоторое снижение стабилизирующего действия данного пластификатора, что связано с изменением его мицеллярных свойств и образованием несферических асимметрических мицелл. В результате происходит дестабилизация суспензии, сопровождающаяся совместной седиментацией пластификатора и тонкодисперсных частиц титаната висмута, что недопустимо.

Проведенные исследования по определению оптимальной концентрации пластификаторов двух типов для стабилизации суспензий тонкодисперсных частиц титаната висмута разными методами показали хорошую сходимость результатов, что свидетельствует о правильности проведенных исследований и возможности использования рассмотренных методов в подборе оптимальной концентрации стабилизатора для стабилизации различных тонкодисперсных систем. В данном случае по совокупности результатов исследований, полученных методами

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Таблица 9

Седиментационная устойчивость суспензии титаната висмута, стабилизированного Sp1

|

Наименование показателя |

№ цилиндра |

||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

|

Концентрация стабилизатора, г/л |

0,039 |

0,078 |

0,16 |

0,31 |

0,63 |

0,76 |

0,89 |

1,0 |

1,13 |

1,3 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

|

Защитное число суспензии, *10–3 г/л |

0,0015 |

0,006 |

0,03 |

0,10 |

0,40 |

0,58 |

0,79 |

1,0 |

1,47 |

1,69 |

2,25 |

4,00 |

6,25 |

|

Время окончания полного оседания титаната висмута, ч-мин |

1-20 |

1-40 |

2-20 |

3-10 |

3-40 |

3-50 |

4-10 |

4-50 |

5-00 |

5-00 |

5-00 |

5-00 |

5-00 |

Таблица 10

Седиментационная устойчивость суспензии титаната висмута, стабилизированного Sp2

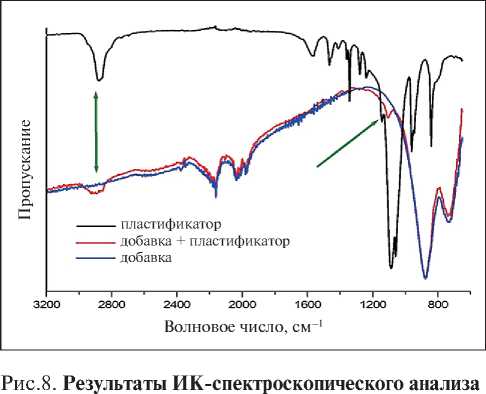

Подтверждением стабилизирующего действия пластификаторов на тонкодисперсные частицы титаната висмута могут служить результаты ИК-спектроскопического анализа (рис. 8). На рис. 8. представлены ИК-спектрограммы чистого пластификатора Sр1, тонкодисперсной добавки титаната висмута после УЗ-обработки и комплексной добавки, содержащей стабилизированную посредством ультразвуковой обработки и пластификатора Sр1 суспензию титаната висмута.

Общий вид ИК – спектров добавки характерен для перовскитоподобных структур: проявляются полосы поглощения в области 600 и 800 см–1, отвечающие валентным колебаниям связи Ti–O в октаэдрической TiO6 и тетраэдрической TiO4 группировках.

Полоса в области 2800 см–1 соответствует валентным колебаниям группы C=O, полоса средней интенсивности в области 1450 см–1 соответствует деформационным колебаниям связи ОН в гидроксо-группе, 1400–1300 см–1 колебаниям связей С-Н, наиболее интенсивная полоса поглощения соответствует валентным колебаниям связи С–О, широкая полоса

в районе 2500 и полоса средней интенсивности около 950 см–1 соответствуют колебаниям гидроксильной группы.

Заметно, что на ИК спектре добавки с пластификатором после УЗ-обработки кроме полос поглощения, соответствующих перовскитным структурам, проявляются малоинтенсивные полосы, соответствующие наиболее интенсивным полосам поглощения пластификатора, что свидетельствует об адсорбции пластификатора на поверхности частиц оксида титана. Это является необходимым условием стабилизации суспензий добавки.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Проведенные исследования позволяют судить о стабилизирующем действии пластификаторов на тонкодисперсную добавку с последующим использованием ее в составе цементной системы. Модифицирование цементных систем тонкодисперсным титанатом висмута способствует улучшению ряда показателей цементного камня, таких как прочность и плотность структуры, коррозионная устойчивость и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута авторами проведена методология исследований, направленная на установление оптимальных концентраций стабилизаторов, являющихся пластификаторами на поликарбоксилатной и сульфонафталинформальдегидных основах. В методологию исследований по определению оптимальной концентрации пластификаторов входили методы солюбилизации красителя, сталагмометрический и кондуктометрический методы, позволяющие определить ККМ и установить пределы оптимальных концентраций.

Проведенные эксперименты показали хорошую сходимость результатов исследований. При определении ККМ методом солюбилизации красителя, сталагмометрическим и кондуктометрическим методами установлено, что для пластификатора на по-ликарбоксилатной основе характерна одна точка ККМ, а для пластификатора на сульфонафталин- формальдегидной основе характерны 2 точки ККМ: ККМ1 и ККМ2.

При ККМ1 формируются неустойчивые сферические мицеллы, которые переходят в устойчивые в точке ККМ2, при концентрациях, превышающих значение ККМ2, происходят полиморфные превращения в мицеллярной дисперсной системе: сферические ассоциаты преобразуются в цилиндрические и дискообразные. То же самое прослеживается для ККМ поликарбоксилатного пластификатора только в один этап, из чего можно сделать вывод, что выше ККМ для поликарбоксилатного пластификатора и ККМ2 для сульфонафталинформальдегидного пластификатора увеличивать концентрацию пластификаторов нельзя, что связано со структурными изменениями мицелл пластификаторов.

Таким образом, предполагается, что для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута необходимо применять концентрацию пластификаторов в пределах, не превышающих значения ККМ для поликарбоксилатного пластификатора, и ККМ1 для сульфонафталинформальдегидного пластификатора.

На основании совокупности всех проведенных исследований были установлены пределы оптимальных концентраций пластификаторов для стабилизации тонкодисперсных частиц титаната висмута в суспензии. Для поликарбоксилатного пластификатора предел оптимальных концентраций составил 1,1–1,5 г/л; для сульфонафталинформальдегидного пластификатора – 2,2–4,0 г/л.

Список литературы Методологическое обоснование выбора стабилизатора суспензий тонкодисперсных частиц титаната висмута

- Tayeh B.A., Akeed M.H., Qaidi S., Bakar B.H.A. Ultra-high-performance concrete: Impacts of steel fibre shape and content on flowability, compressive strength and modulus of rupture. Case Studies in Construction Materials. 2022; 17: e01615. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01615

- O’Hegarty R., Kinnane O., Newell J., West R. High performance, low carbon concrete for building cladding applications. Journal of Building Engineering. 2021; 43: 102566. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102566

- Shin H.O., Yoo D.Y., Lee J.H., Lee S.H., Yoon Y.S. Optimized mix design for 180 MPa ultra-high-strength concrete. Journal of Materials Research and Technology. 2019; 8: 4182–4197. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.07.027

- Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin V.V. Physical and mechanical properties of modified finegrained fibre-reinforced concretes containing carbon nanostructures. International Journal of Nanotechnology. 2019; 16: 496–509. https://doi.org/10.1504/IJNT.2019.106621

- Tolstoy A.D., Lesovik V.S., Zagorodnyuk L.Kh., Kovaleva I.A. Powder concretes with technogenic materials. Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering. 2015; 11: 101–109.

- Kaprielov S.S., Sheinfeld A.V., Kardumyan G.S., Chilin I.A. About selection of compositions of high-quality concretes with organic-mineral modifiers. Construction Materials. 2017; 12: 58–63.

- Kalashnikov V.I. Evolution of Development of Concretes Compositions and Change in Concrete Strength. Concretes of Present and Future. Part 1. Change in Compositions and Strength of Concretes. Construction Materials. 2016; 1-2: 96–103.

- Chernyshov E.M., Makeev A.I. On the Problem of Control of Prescription-Technological Factors of Concrete Production in the Course of Design and Synthesis of its Optimal Structure. Academia. Architecture and Construction. 2018; 3: 135–143. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2018-3-135-143

- Bazhenov Yu.M., Chernyshov E.M., Korotkikh D.N. Designing of modern concrete structures: determining principles and technological platforms. Construction materials. 2014; 3: 6–14.

- Sifan M., Nagaratnam B., Thamboo J., Poologanathan K., Corradi M. Development and prospectives of lightweight high strength concrete using lightweight aggregates. Construction and Building Materials. 2023; 362: 129628. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129628

- Zhou Y., Gong G., Huang Y., Chen C., Huang D., Chen Z., Guo M. Feasibility of incorporating recycled fine aggregate in high performance green lightweight engineered cementitious composites. Journal of Cleaner Production. 2021; 280: 124445. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124445

- Wei H., Liu Y., Wu T., Liu X. Effect of Aggregate Size on Strength Characteristics of High Strength Lightweight Concrete. Materials. 2020; 13: 1314. https://doi.org/10.3390/ma13061314

- Ye Y., Liu J., Zhang Z., Wang Z., Peng Q. Experimental study of high-strength steel fiber lightweight aggregate concrete on mechanical properties and toughness index. Advances in Materials Science and Engineering. 2020; 2020: 1–10. https://doi.org/10.1155/2020/5915034

- Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Smirnov V.A. Nanoscale modifier as an adhesive for hollow microspheres to increase the strength of high-strength lightweight concrete. Structural Concrete. 2017; 18: 67–74. https://doi.org/10.1002/suco.201500048

- Yarmakovsky V.N. Multifunctional lightweight concretes for energy-saving industrial housing construction. Construction materials. 2012; 4: 4–12.

- Inozemtsev A.S., Korolev E.V. Comparative analysis of the effect of nanomodification and microdisperse reinforcement on the process and parameters of destruction of high-strength lightweight concretes. Construction materials. 2017; 7: 11–15.

- Kapeluszna E., Chrabąszcz K. Mutual compatibility of superplasticizers (PC, SNF), grinding aids (TEA, glycol) and C3A in Portland cement systems – Hydration, rheology, physical properties and air void characteristics. Construction and Building Materials. 2023; 373: 130877. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.130877

- Lin X., Pang H., Wei D., Lu M., Liao B. Effect of superplasticizers with different anchor groups on the properties of cementitious systems. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2021; 630: 127207. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127207

- Smirnova O.M. 2016 Compatibility of portland cement and polycarboxylate-based superplasticizers in high-strength concrete for precast constructions Magazine of Civil Engineering. 2016; 6: 12–22. https://doi.org/10.5862/MCE.66.2

- Mota dos Santos A.A., Cordeiro G.C. Investigation of particle characteristics and enhancing the pozzolanic activity of diatomite by grinding. Materials Chemistry and Physics. 2021; 270: 124799. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124799

- Taoukil D., El meski Y., Lahlaouti M.L., Djedjig R., El bouardi A. Effect of the use of diatomite as partial replacement of sand on thermal and mechanical properties of mortars. Journal of Building Engineering. 2021; 42: 103038. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103038

- Balykov A.S., Nizina T.A., Kyashkin V.M., Volodin S.V. Prescription and technological efficiency of sedimentary rocks of various composition and genesis in cement systems. Nanotechnologies in Construction. 2022; 14(1): 53–61. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-1-53-61

- Kocak Y. Effects of metakaolin on the hydration development of Portland–composite cement. Journal of Building Engineering. 2020; 31: 101419. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101419

- Gaifullin A.R., Rakhimov R.Z., Rakhimova N.R. The influence of clay additives in Portland cement on the compressive strength of the cement stone. Magazine of Civil Engineering. 2015; 7(59): 66–73. https://doi.org/10.5862/MCE.59.7

- Balykov A.S., Nizina T.A., Volodin S.V. Optimization of technological parameters for obtaining mineral additives based on calcined clays and carbonate rocks for cement systems. Nanotechnologies in Construction. 2022; 14(2): 145–155. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-2-145-155

- Balykov A.S., Nizina T.A., Volodin V.V., Kyashkin V.M. Effects of Calcination Temperature and Time on the Physical-Chemical Efficiency of Thermally Activated Clays in Cement Systems. Materials Science Forum. 2021; 1017: 61–70. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1017.61

- Chand G., Happy S.K., Ram S. Assessment of the properties of sustainable concrete produced from quaternary blend of portland cement, glass powder, metakaolin and silica fume. Cleaner Engineering and Technology. 2021; 4: 100179. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100179

- Rassokhin A.S., Ponomarev A.N., Figovsky O.L. Silica fumes of different types for high-performance finegrained concrete. Magazine of Civil Engineering. 2018; 78: 151–160. https://doi.org/10.18720/MCE.78.12

- Ribeiro R.P., Jaramillo Nieves L.J., Bernardin A.M. Effect of fiberglass waste and fly ash addition on the mechanical performance of Portland cement paste. Cleaner Materials. 2023; 7: 100176. https://doi.org/10.1016/j.clema.2023.100176

- Nedunuri S.S.S.A., Sertse S.G., Muhammad S. Microstructural study of Portland cement partially replaced with fly ash, ground granulated blast furnace slag and silica fume as determined by pozzolanic activity. Construction and Building Materials. 2020; 238: 117561. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117561

- Nontikansak M., Chaiyapoom P., Siriwatwechakul W., Jongvisuttisun P., Snguanyat C. Control the early-stage hydration of expansive additive from calcium sulfoaluminate clinker by polymer encapsulation. Cement. 2022; 8: 100021. https://doi.org/10.1016/j.cement.2022.100021

- Carballosa P., García Calvo J.L., Revuelta D., Sánchez J.J., Gutiérrez J.P. Influence of cement and expansive additive types in the performance of self-stressing and self-compacting concretes for structural elements. Construction and Building Materials. 2015; 93: 223–229. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.113

- Le Saoût G., Lothenbach B., Hori A., Higuchi T., Winnefeld F. Hydration of Portland cement with additions of calcium sulfoaluminates. Cement and Concrete Research. 2013; 43: 81–94. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2012.10.011

- Bazhenov Yu.M., Falikman V.R., Bulgakov B.I. Nanomaterials and Nanotechnologies in the Present-day Concrete Technology. Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering. 2012; 12: 125–133.

- Falikman V.R., Sobolev K.G. «There’s plenty of room at the bottom», or how nanotechnologies can change the world of concrete. Part 1. Nanotechnologies in Construction. 2010; 2(6): 17–31.

- Nizina T.A., Ponomarev A.N., Balykov A.S., Korovkin D.I. Multicriteria optimization of the formulation of modified fine-grained fibre concretes containing carbon nanostructures. International Journal of Nanotechnology. 2018; 15: 333–346. https://doi.org/10.1504/IJNT.2018.094790

- Lyashenko T.V. On neural networks and experimental and statistical modeling. In: Modeling and optimization of building composites. Odessa: Astroprint; 2016. p. 86–90.

- Radchenko S.G. Analysis of methods for modeling complex systems. Mathematical machines and systems. 2015; 4: 123–127.

- Shinkevich E.S., Chernyshov E.M., Lutskin E.S., Tymnyak A.B. Multicriterian optimization of composition and properties of activated lime-silica composites. Dry building mixes. 2013; 2: 33–37.

- Jiang Y., Li H., Zhou Y. Compressive Strength Prediction of Fly Ash Concrete Using Machine Learning Techniques. Buildings. 2022; 12: 690. https://doi.org/10.3390/buildings12050690

- Feng D.-C., Liu Z.-T., Wang X.-D., Chen Y., Chang J.-Q., Wei D.-F., Jiang Z.-M. Machine learning-based compressive strength prediction for concrete: An adaptive boosting approach. Construction and Building Materials. 2020; 230: 117000. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117000

- Ziolkowski P., Niedostatkiewicz M. Machine Learning Techniques in Concrete Mix Design. Materials. 2019; 12: 1256. https://doi.org/10.3390/ma12081256

- Naderpour H., Rafiean A.H., Fakharian P. Compressive strength prediction of environmentally friendly concrete using artificial neural networks. Journal of Building Engineering. 2018; 16: 213–219. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.01.007