Методология адаптации данных спутниковых измерений для оценки уровней воды крупных водохранилищ (на примере водохранилищ России)

Автор: Вуглинский Валерий Сергеевич, Крето Жан-Франсуа, Измайлова Анна Владиленовна, Гусев Сергей Иванович, Курочкина Любовь Сергеевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 11 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В последние 15-20 лет спутниковая альтиметрия стала активно применяться для определения уровней воды водоемов суши. В то же время установлено, что данные спутниковых измерений содержат значительные погрешности, основным способом устранения которых является их корректировка по данным наземных наблюдений. Как показывает практика, наименьшие отклонения спутниковых данных от результатов наземных наблюдений характерны для крупнейших озер, а наибольшие - для водохранилищ. В статье, на примере пяти крупных российских водохранилищ речного типа, рассматриваются причины пониженной точности спутниковых данных и излагается методический подход по корректировке срочных и среднемесячных значений уровня воды с использованием результатов наземных наблюдений. Предварительно, ряды спутниковых значений «сглаживаются», а затем корректируются путем удаления «выбросов» и исключения систематических погрешностей. Далее откорректированные («отфильтрованные») спутниковые ряды проверяются на репрезентативность, т. е. степень соответствия многолетним рядам, полученным на основании наземных наблюдений. Критериями проверки являются допустимые различия в величинах стандартных отклонений и коэффициентов парной линейной корреляции многолетних рядов откорректированных спутниковых и наземных данных. После корректировки спутниковых данных по рассматриваемым водохранилищам, выполненной по предложенной методике, и получения «отфильтрованных» рядов, последующая проверка по критериям качества показала их репрезентативность и пригодность для практического использования.

Уровень воды, водохранилища, спутниковые данные, методика корректировки, использование наземных данных

Короткий адрес: https://sciup.org/14126124

IDR: 14126124 | УДК: 528.854 | DOI: 10.33619/2414-2948/84/17

Текст научной статьи Методология адаптации данных спутниковых измерений для оценки уровней воды крупных водохранилищ (на примере водохранилищ России)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Международный центр данных ВМО по гидрологии озер и водохранилищ (HYDROLARE), функционирующий в Государственном гидрологическом институте, и Лаборатория спутниковой геофизики и океанологии (LEGOS) при Национальном космическом агентстве Франции (CNES) активно сотрудничают в течение последних 10–12 лет в области разработки методологии адаптации данных спутниковых измерений для оценки уровня воды крупных водоемов суши. Разрабатываемая методологии основана на сопоставлении спутниковых данных с результатами наземных наблюдений, которые рассматриваются в качестве «эталонных». Основные методические подходы к корректировке данных спутниковых наблюдений изложены в работах [1, 2]. Уже первые результаты корректировки данных спутниковых наблюдений за уровнем воды водоемов за период 1992– 2011 гг., полученные на примере 18 крупных озер и водохранилищ планеты площадью более 100 км2 каждое, показали, что наименьшие отклонения спутниковых данных от результатов наземных наблюдений характерны для крупнейших озер. Наибольшие погрешности спутниковых данных имеют место при оценке уровня воды узких вытянутых водохранилищ речного типа [1]. Пониженная точность спутниковых данных в последнем случае может быть связана с несколькими причинами. Во-первых, длина трека спутника, пересекающего вытянутое водохранилище, будет всегда меньше длины трека спутника, пересекающего округлое озеро аналогичного размера. Во-вторых, при пересечении узкого водохранилища, сигнал альтиметра сильнее искажается, по сравнению с крупным озером, за счет большего влияния на его показания окружающего водохранилище ландшафта. В-третьих, режим уровней воды в конкретном водохранилище формируется в зависимости от вида регулирования стока (многолетнее, годичное, сезонное и др.). Наиболее существенно изменяется режим уровней воды в течение года в водохранилищах сезонного и недельного регулирования стока. В-четвертых, для большинства водохранилищ речного типа характерны существенные уклоны водной поверхности от так называемой «зоны выклинивания подпора» в верхней части водохранилища до его приплотинного участка, которые могут составлять от 1 до 4–5 метров и более [3]. Указанное обстоятельство приводит к увеличению ошибки определения среднего уровня водохранилища по спутниковым данным по мере удаления местоположения трека от плотины в сторону «зоны выклинивания подпора». Помимо этого, в зимний период многие крупные водохранилища зоны умеренного климата могут покрываться льдом, что также снижает точность показаний альтиметра [4].

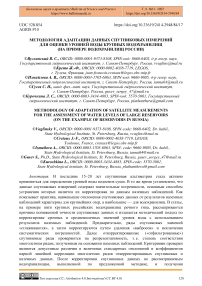

На Рисунке 1 представлена схема расположения гидрологических постов на Братском водохранилище. На схеме показано расположение гидрологического поста г. Усолье-Сибирское, который расположен в «зоне выклинивания подпора». Как будет показано ниже, многолетний ход уровня воды на этом посту существенно отличается от динамики уровней воды на других постах.

Рисунок 1. Схема расположения гидрологических постов на Братском водохранилище

Таким образом, указанные особенности водохранилищ речного типа, вызывающие снижение точности определения уровня воды по альтиметрическим данным, требуют уточнения методических подходов, разработанных, в основном, на примере крупных озер. В настоящей статье представлена методология корректировки результатов спутниковых наблюдений за уровнем воды по данным наземных наблюдений, апробированная на примере пяти крупных водохранилищ России.

Материал и методы исследования

Исходные данные

Выбор водохранилищ и расчетных периодов определялся наличием данных спутниковых наблюдений, которые были предоставлены французской лабораторией LEGOS. При этом одним из принятых условий, было наличие не менее пяти спутниковых измерений в месяц, поскольку уровни воды по спутниковым данным определялись не только для срочных, но и месячных интервалов времени. В итоге, для дальнейших исследований, были отобраны пять водохранилищ. Основные морфометрические характеристики рассматриваемых водохранилищ, тип регулирования стока и принятые расчетные периоды представлены в Таблице 1.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОХРАНИЛИЩ, ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА И ПРИНЯТЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ

|

Название водохранилища |

s life |

3 ^ -0 о |

У *x ^ |

VO s |

Тип регулирования стока |

Расчетные периоды |

|

|

Братское |

5478 |

169,3 |

570 |

33 |

106 |

многолетнее |

X.2014-XII. 2020 |

|

Красноярское |

2000 |

73,3 |

388 |

15 |

101 |

многолетнее |

III.2016-XII. 2020 |

|

Куйбышевское |

6448 |

58 |

510 |

27 |

41 |

сезонное |

VII.2016-XII. 2020 |

|

Рыбинское |

4550 |

25,4 |

112 |

56 |

28 |

многолетнее |

II.2015-X.2018 |

|

Цимлянское |

2702 |

23,9 |

360 |

38 |

35 |

многолетнее |

II.2015-III.2019 |

Данные спутниковых наблюдений за уровнем воды указанных водохранилищ были получены по результатам высокоточных радиолокационных измерений со спутника Jason-3 (работавшего в режиме низкого разрешения — LRM) и спутников SENTINEL-3A и SENTINEL-3B (работающих в режиме высокого разрешения — SAR) [5, 6].

Результаты альтиметрических измерений уровня воды были обработаны с использованием программного продукта Лаборатории LEGOS путем внесения поправок, учитывающих вертикальные движения земной коры и полюсные приливы, а также атмосферную рефракцию [7, 8].

Результаты наземных наблюдений, использованные в работе, получены по данным местных управлений Гидрометслужбы и представляют собой срочные значения уровней воды по постам (наблюдения в стандартные сроки 8 и 20 часов по местному времени), а также осредненные по акватории водохранилищ среднемесячные значения уровней воды. Первоначально для анализа были привлечены данные всех постов, действовавших на водохранилищах в выбранные периоды. Однако, анализ хронологических графиков хода уровней воды по всем постам на каждом из рассматриваемых водохранилищ показал, что встречаются случаи резкого отклонения хода уровня на отдельных постах от типового.

Такие случаи, как уже отмечалось выше, характерны для постов, расположенных в верхних частях водохранилищ недалеко от места впадения реки, в так называемой «зоне выклинивания подпора». Такими постами оказались пост г. Усолье-Сибирское на Братском и пост Усть-Абакан на Красноярском водохранилищах. Динамика уровней на этих постах существенно отличалась от хода уровней на других постах. На совмещенных хронологических графиках хода уровня воды по постам Братского водохранилища видно резкое отклонение графика для поста г. Усолье Сибирское от всей остальной выборки (Рисунок 2). Соответственно, оба указанных выше проста были исключены из дальнейшего рассмотрения.

Рисунок 2. Совмещенные хронологические графики хода уровня воды на постах Братского водохранилища (верхняя кривая — пост г. Усолье-Сибирское, нижняя кривая –совмещенный график по данным других 11 постов)

Всего для корректировки спутниковых данных были использованы результаты срочных наземных наблюдений за уровнем воды на 47 постах, расположенных на рассматриваемых водохранилищах. Расчетные многолетние выборки для сопоставления со спутниковыми данными представляли для каждого водохранилища ряды осредненных по водоему срочных и среднемесячных значений.

Преобразование многолетних спутниковых рядов и их совместный анализ с наземными данными.

Спутниковые данные представляют собой результаты альтиметрических измерений на треке, пересекающем водоем, «привязанные» к дате и времени пролета спутника. Для каждого результата спутникового измерения подбирается значение срочного уровня, полученного по данным наземных измерений на соответствующие дату и время. Как было указано выше, одним из принятых условий при выборе расчетных периодов было наличие не менее пяти спутниковых измерений в месяц. Количество спутниковых измерений зависит от количества треков над водоемом. В начале выбранных расчетных периодов, примерно до июля 2016 г., имели место 5–6 треков в месяц. Со второй половины 2016 г. их число увеличилось и составило от 9 до 11 треков в месяц для каждого водохранилища. Для того, чтобы на основе имеющихся данных спутниковых наблюдений получить многолетний ряд срочных значений, было необходимо заполнить пропуски в спутниковых рядах. С этой целью были рассмотрены шесть различных способов интерполяции спутниковых данных в промежутках между имевшимися измерениями. Были рассмотрены линейная интерполяция, интерполяция методом «ближайшего соседа», интерполяция полиномами 2-ой и 3-ей степени, кусочно-кубическая интерполяция методом Эрмита [9] и интерполяция сплайнами Акима [10]. В конечном итоге, предпочтение было отдано методу линейной интерполяции, который показал наилучшую корреляцию между рядами срочных наземных наблюдений и преобразованными указанным способом рядами спутниковых данных для всех рассмотренных водохранилищ.

Среднемесячные значения результатов спутниковых наблюдений определялись двумя способами: путем осреднения данных всех имеющихся треков за конкретный месяц и по данным преобразованного спутникового ряда с использованием вышеуказанного способа интерполяции.

В условиях отсутствия данных наземных наблюдений одним из возможных приемов удаления из спутникового ряда сомнительных и ошибочных значений является применение статистических приемов отбраковки значений многолетнего ряда, выходящих за пределы доверительного интервала. В настоящей работе в качестве подобного критерия использован интерквартильный интервал между первым и третьим квартилями [1]. Этот интервал характеризует допустимый разброс рассматриваемых величин в многолетнем ряду. Все величины, выходящие за пределы полуторного значения этого интервала, превышают допустимую статистическую ошибку, рассматриваются как случайные «выбросы» и подлежат удалению из ряда. Дальнейший анализ и корректировка спутниковых данных осуществляются по «отфильтрованному» таким образом ряду, где «выбросы» заменяются значениями, полученными по интерполяции между оставшимися членами ряда. Такая процедура в ряде случаев позволяла получать более репрезентативные ряды спутниковых данных, статистические параметры которых лучше соответствовали аналогичным параметрам для рядов, полученных по данным регулярных наземных наблюдений [11].

Указанный подход был протестирован и применительно к рассматриваемым водохранилищам. Предварительно, ряды спутниковых значений, полученных с использованием линейной интерполяции («базовые ряды»), были «сглажены» методом «скользящего среднего» с интервалами 5 и 10 дней. После этого для полученных рядов были определены соответствующие статистические параметры и выявлены члены ряда, подлежащие удалению («выбросы»). В первом случае, в многолетних рядах пятидневного «сглаживания» для всех водохранилищ «выбросов» оказалось намного больше, чем во втором варианте, что вполне логично. Так, например, по Братскому водохранилищу число «выбросов» в многолетнем ряду при пятидневном «сглаживании» составило 1064, а при десятидневном — 303. После удаления «выбросов» и их замены значениями, полученными на основе линейной интерполяции между оставшимися членами ряда, были получены «отфильтрованные» спутниковые ряды.

Результаты статистического анализа «базовых» и «отфильтрованных» многолетних спутниковых рядов и рядов отклонений последних от «базовых» показали, что описанная процедура «сглаживания» многолетних спутниковых рядов применительно к рассматриваемым водохранилищам не имеет смысла, поскольку статистические параметры всех трех видов рядов оказались совпадающими или очень близкими, а средние величины отклонений в рядах уровня воды не превысили 1 см.

В Таблице 2 в качестве примера представлены статистические параметры трех вышеуказанных вариантов многолетних рядов спутниковых данных, полученных для Братского водохранилища, а также рядов отклонений между ними.

|

Таблица 2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МНОГОЛЕТНИХ РЯДОВ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ, СРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (БРАТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ) |

||||||

|

Вид многолетнего ряда |

ад s $ § |

σ |

R |

25% (первый квартиль) |

Квантили 50% (медиана) |

75% (третий квартиль) |

|

Первый «отфильтрованный» ряд (скользящее среднее через 5 суток) (отм. над 0 графика, м). |

397,3 |

1,40 |

0,99 |

396,3 |

396,9 |

397,9 |

|

«Базовый» ряд (отм. над 0 графика, м). |

397,3 |

1,40 |

— |

396,3 |

396,9 |

397,9 |

|

Второй «отфильтрованный» ряд (скользящее среднее через 10 суток) (отм. над 0 графика, м) |

397,3 |

1,40 |

0,99 |

396,3 |

396,9 |

397,9 |

|

Ряд отклонений значений «базового» ряда от первого «отфильтрованного» ряда, м |

0,0005 |

0,05 |

— |

-0,011 |

0,0000 |

0,0089 |

|

Ряд отклонений значений «базового» ряда от второго «отфильтрованного» ряда, м |

0,0002 |

0,08 |

— |

-0,036 |

-0,0005 |

0,0340 |

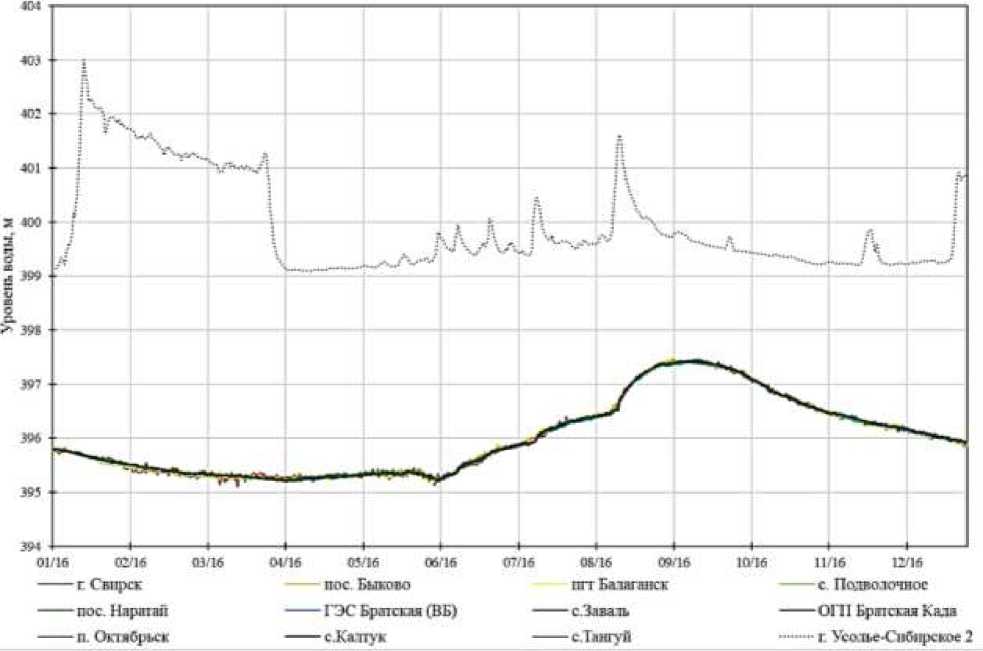

Для совместного анализа многолетних рядов наземных и спутниковых данных в качестве исходных спутниковых рядов срочных значений уровня воды были приняты ряды, полученные с использованием метода линейной интерполяции. Для каждого ряда были определены статистические характеристики, аналогичные тем, которые представлены в Таблице 2, включая значения квартилей. Все величины, лежащие за пределами полуторного значения разницы между первым и третьим квартилями, которые характеризуют случайные «выбросы», были удалены. В рядах срочных значений удаленные величины были заменены значениями, полученными на основе линейной интерполяции между оставшимися соседними членами ряда. В рядах среднемесячных значений удаленные величины были заменены значениями, полученными на основе простого осреднения оставшихся данных. Результаты оценки статистических характеристик многолетних рядов наземных и спутниковых данных и статистического анализа многолетнего ряда отклонений срочных наземных данных от спутниковых применительно к Куйбышевскому водохранилищу представлены в Таблице 3 и на Рисунке 3, где изображена так называемая «коробочка» [1].

Как следует из Таблицы, различия в средних многолетних значениях уровня воды по данным наземных и спутниковых наблюдений как для срочного так и среднемесячного интервалов составили +0,36 м.

Верхние и нижние стороны «коробочки» характеризуют значения 75% и 25% квартилей (0,46 и 0,29 м), а горизонтальная линия внутри «коробочки» — среднее (медианное) значение отклонений, равное 0,39 м. Все величины, лежащие за пределами полуторного значения разницы между первым и третьим квартилями (этот размах равен 0,255 м в обе стороны от значений указанных квартилей) характеризуется вертикальными Т-образными линиями от верхней и нижней сторон «коробочки»), превысили допустимую ошибку и были удалены.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №11. 2022

Таблица 3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МНОГОЛЕТНИХ РЯДОВ СПУТНИКОВЫХ И НАЗЕМНЫХ

ДАННЫХ И ИХ ОТКЛОНЕНИЙ (КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ).

|

Вид многолетнего ряда |

Среднее значение |

σ |

R |

Квантили |

||

|

25% (первый квартиль) |

50% (медиана) |

75% (третий квартиль) |

||||

|

Срочные значения уровня, наземные данные (отм. над 0 графика, м.). |

51,95 |

1,14 |

0,99 |

51,43 |

52,43 |

52,77 |

|

Срочные значения уровня, спутниковые данные (отм. над 0 графика, м.). |

52,31 |

1,17 |

51,82 |

52,78 |

53,11 |

|

|

Среднемесячные значения уровня, наземные данные (отм. над 0 графика, м.). |

51,94 |

1,12 |

0,99 |

51,37 |

52,45 |

52,76 |

|

Среднемесячные значения уровня, спутниковые данные (отм. над 0 графика, м.). |

52,30 |

1,19 |

51,75 |

52,75 |

53,13 |

|

|

Отклонения спутниковых значений от наземных (по срочным данным), м. |

0,36 |

0,18 |

— |

0,29 |

0,39 |

0,46 |

|

Отклонения спутниковых значений от наземных (по среднемесячным данным), м. |

0,36 |

0,16 |

— |

0,31 |

0,41 |

0,44 |

Интерполированные срочные

Рисунок 3. «Коробочка», характеризующая разброс значений многолетнего ряда отклонений спутниковых данных от наземных (срочные данные) для Куйбышевского водохранилища

Сопоставление полученных спутниковых рядов (после удаления «выбросов» и заполнения соответствующих пропусков в рядах) с рядами наземных наблюдений показало, что максимальные отличия спутниковых данных от наземных по абсолютным значениям составили в рядах срочных значений от 3 до 136 см. а в рядах среднемесячных значений от 2 до 107 см. При этом отклонения имели разные знаки. Так, для Красноярского, Цимлянского и Рыбинского водохранилищ отклонения в рядах срочных значений были отрицательными (соответственно -136 см, -22 см и -2 см), для Братского и Куйбышевского — положительными (+87см и +36 см соответственно). Вышеуказанные систематические отклонения спутниковых данных от наземных, выявленные для всех рассмотренных водохранилищ, связаны, по-видимому, с неточностью заданного геоида и требуют введения в результаты спутниковых наблюдений соответствующих постоянных поправок.

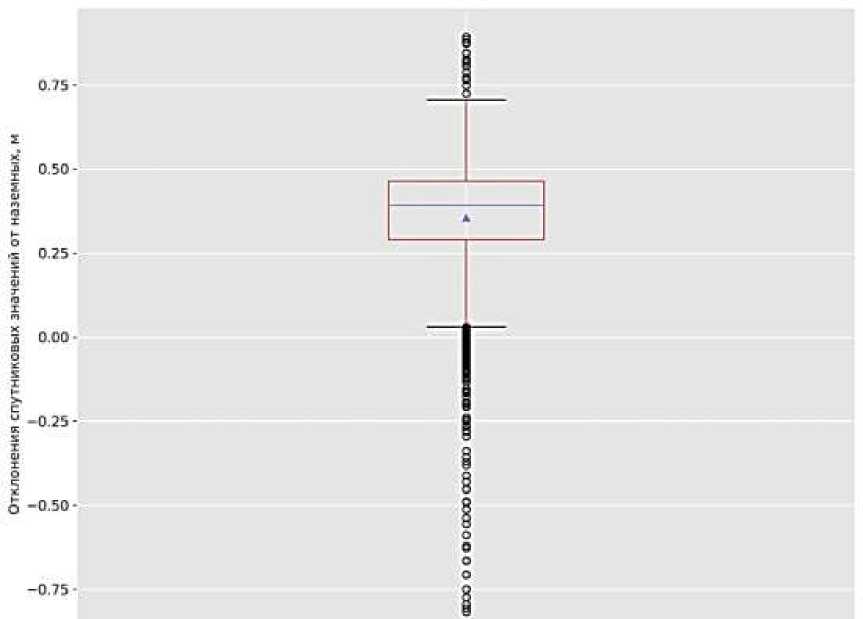

На Рисунке 4 представлены совмещенные хронологические графики изменений срочных наземных и спутниковых значений уровня воды Красноярского водохранилища. Можно проследить четкую тенденцию систематического занижения спутниковых данных.

Рисунок 4. Совмещенные хронологические графики изменений срочных наземных и спутниковых (после удаления выбросов) значений уровня воды Красноярского водохранилища

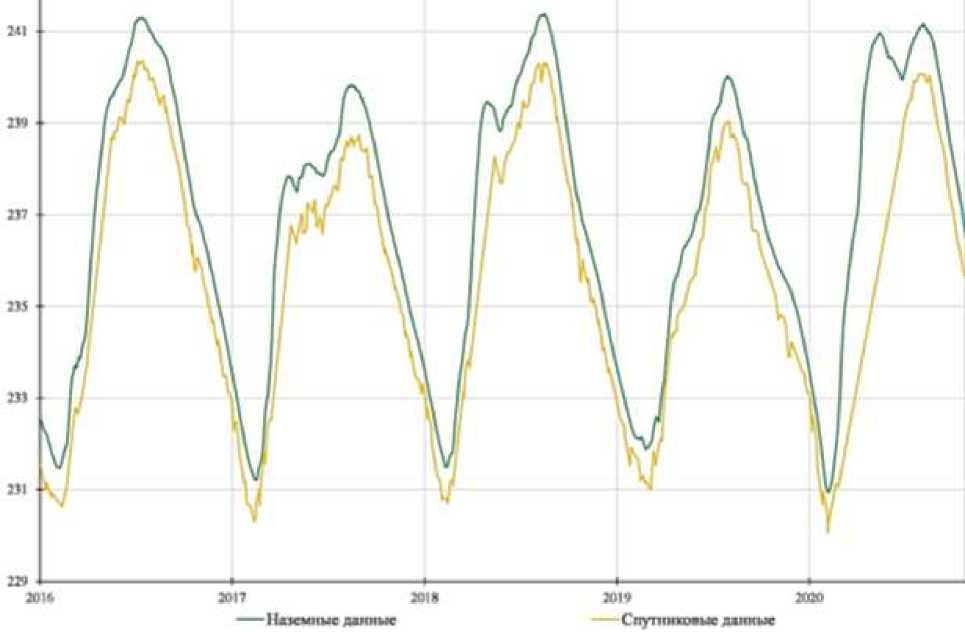

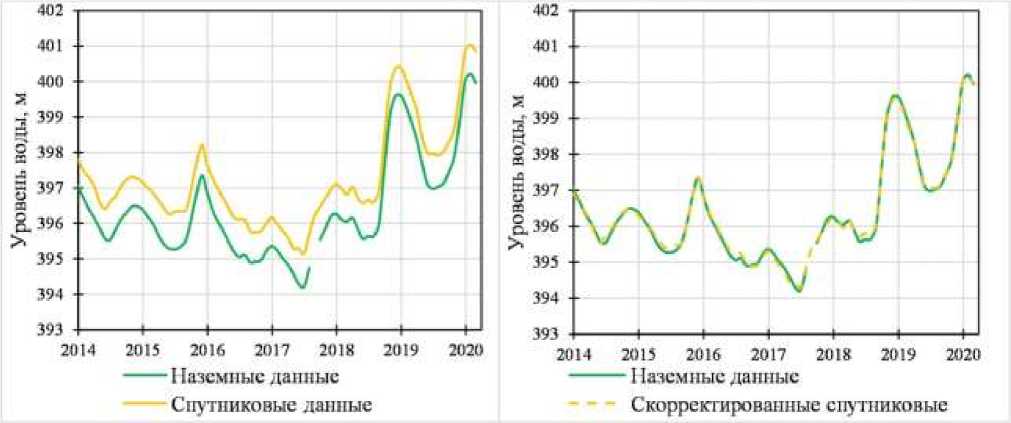

Для того, чтобы исключить выявленные систематические погрешности в спутниковых рядах, все срочные значения этих рядов были откорректированы на соответствующую каждому водохранилищу величину среднего (медианного) значения отклонений. Что касается спутниковых рядов среднемесячных значений уровня воды, то они также были скорректированы соответствующим образом (Рисунок 5).

Рисунок 5 Совмещенные хронологические графики изменений среднемесячных значений уровня воды Братского водохранилища (в левом окне - спутниковый ряд после удаления выбросов, в правом окне – после последующей корректировки на величину среднего значения отклонения (50% квантиль)

Результаты

После получения откорректированных спутниковых рядов по методике, изложенной в предыдущем разделе, была выполнена проверка их репрезентативности, т.е. степени соответствия многолетним рядам, полученным на основании наземных наблюдений. Для этого использовались два приема [1, 11].

Первый прием, так называемая абсолютная проверка, заключается в оценке и анализе различий в величинах стандартных отклонений (σ) многолетних рядов уровней воды, полученных по данным высотомера и по результатам наземных наблюдений, с медианной (50%) погрешностью определения уровня в рядах, полученных по спутниковым данным.

Второй прием, так называемая относительная проверка, основан на оценке корреляционных связей между многолетними рядами уровней воды, полученных по данным высотомера и по результатам наземных наблюдений. Коэффициенты парной линейной корреляции (R) рассчитываются за период совместных наблюдений с доверительным интервалом 95%. При значениях коэффициентов корреляции более 0.85 многолетний ряд уровней воды, полученный по спутниковым данным, считается репрезентативным (достоверным). С целью осуществления вышеуказанной проверки, для всех временных рядов вычислялись средние, максимальные и минимальные значения уровня воды, стандартные отклонения, а также сводные коэффициенты парной линейной корреляции. Результаты выполненного статистического анализа представлены в Таблице 4.

Из таблицы 4 следует, что различия между величинами стандартных отклонений многолетних рядов для четырех водохранилищ (Братское, Куйбышевское, Рыбинское и Цимлянское) оказались незначительными (3–5 см. для срочных данных и 1–10 см. для среднемесячных). Соответствующие величины для Красноярского водохранилища оказались более существенными: для срочныx данных — 15 см. для среднемесячных данных — 30 см. Причиной большего разброса значений среднеквадратических отклонений в многолетних рядах, полученных для Красноярского водохранилища, является уже отмечавшееся ранее ограниченное количество спутниковых наблюдений в период с мая по август 2020 г. (всего 2 наблюдения).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №11. 2022 Таблица 4 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МНОГОЛЕТНИХ РЯДОВ СПУТНИКОВЫХ (ОТКОРРЕКТИРОВАННЫХ) И НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ Вид наблюдений Статистические параметры рядов σ Среднее Максимальное Минимальное значение значение значение R Братское водохранилище (срочные данные) Наземные 1,43 396,4 400,3 394,1 0,9959 Спутниковые 1,40 396,4 400,3 393,8 Братское водохранилище (среднемесячные данные) Наземные 1,44 396,4 400,2 394,2 0,9981 Спутниковые 1,39 396,4 400,2 394,3 Красноярское водохранилище (срочные данные) Наземные 3,03 236,8 241,4 230,9 0,9580 Спутниковые 2,88 236,6 241,4 231,1 Красноярское водохранилище (среднемесячные данные) Наземные 3,00 236,8 241,2 231,5 0,9709 Спутниковые 2,70 236,9 241,2 231,9 Куйбышевское водохранилище (срочные данные) Наземные 1,14 51,95 53,42 48,88 0,9902 Спутниковые 1,17 51,92 53,50 48,61 Куйбышевское водохранилище (среднемесячные данные) Наземные 1,12 51,94 53,29 49,04 0,9891 Спутниковые 1,13 51,91 53,33 49,12 Рыбинское водохранилище (срочные данные) Наземные 0,90 100,6 102,0 98,59 0,9959 Спутниковые 0,86 100,7 102,0 98,46 Рыбинское водохранилище (среднемесячные данные) Наземные 0,89 100,6 101,9 98,62 0,9951 Спутниковые 0,79 100,7 101,9 99,28 Цимлянское водохранилище (срочные данные) Наземные 1,15 33,34 35,92 31,13 0,9939 Спутниковые 1,20 33,35 35,94 30,89 Цимлянское водохранилище (среднемесячные данные) Наземные 1,16 33,34 35,68 31,22 0,9977 Спутниковые 1,15 33,35 35,67 31,24

Проверка репрезентативности спутниковых рядов осуществлялась также путем оценки корреляционных связей с рядами наземных наблюдений. Полученные коэффициенты парной линейной корреляции для всех водохранилищ, кроме Красноярского, как для рядов срочных, так и среднемесячных значений оказались R=0,99 и выше. Для Красноярского водохранилища эти показатели составили соответственно R =0,96 и R=0,97.

Таким образом, проверка спутниковых рядов по двум критериям показала, что данные спутниковых наблюдений после произведенных преобразований являются репрезентативными и пригодными для практического использования.

Дискуссия и заключение

Методика корректировки спутниковых данных, изложенная выше и основанная на использовании результатов наземных наблюдений, позволила получить репрезентативные многолетние ряды срочных и среднемесячных значений уровней воды пяти рассмотренных водохранилищ, которые соответствуют принятым статистическим критериям однородности и могут быть использованы потребителями для решения научных и научно-прикладных задач. Следует особо подчеркнуть, что, без сопоставления с наземными данными и применения процедуры корректировки, «прямое» использование спутниковых данных при оценке уровня воды водных объектов суши чревато получением ненадежных результатов, из-за недостаточной точности альтиметрических данных. Как было показано выше на примере рассмотренных водохранилищ, при сопоставлении «прямых» спутниковых данных с результатами наземных наблюдений, может прослеживаться явная тенденция систематического завышения или занижения спутниковых значений по сравнению с наземными данными. Недостаточная точность спутниковых данных объясняется рядом причин, среди которых постоянное изменение количества и типов спутников, пролетающих над водоемами, а также размещаемых на них технических средств дистанционного зондирования, несовершенство методики преобразования сигналов альтиметра в высотные отметки измеряемой поверхности, малое количество треков над водоемом относительно частоты наземных наблюдений (обычно не более 10–15 в месяц), неопределенность положения треков и др. Результаты выполненных исследований в рассматриваемой области свидетельствуют о том, что точность спутниковых данных повышается с увеличением размера водоема, роста числа спутниковых измерений над ним, увеличением количества пересекающих водоем треков в разных направлениях [2].

Применительно к рассмотренным водохранилищам речного типа, методология корректировки спутниковых наблюдений за уровнем воды выявила ряд особенностей, которые снижают точность спутниковых данных.

Во-первых, такие водохранилища, как правило, узкие и вытянутые по направлению течения, что ограничивает размеры треков, его пересекающих, и осложняет получение средних значений уровня воды в целом для акватории водохранилища.

Во-вторых, для водохранилищ характерны существенные уклоны водной поверхности от «зоны выклинивания подпора» в верхней части водохранилищ до приплотинного участка. Поэтому, точность определения среднего уровня воды водохранилища зависит от количества треков и их местоположения.

В-третьих, режим уровня воды водохранилищ искусственно регулируется и является более динамичным по сравнению с «природным» ходом уровней крупных озер, что также влияет на снижение точности спутниковых наблюдений над водохранилищами. Очевидно, что необходимо продолжение исследований, направленных как на повышение точности самих альтиметрических измерений уровня воды водоемов, так и на дальнейшее развитие методологии адаптации спутниковых измерений применительно к определению уровня воды водохранилищ.

Финансирование: настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект РФФИ №21-55-15007\22.

Список литературы Методология адаптации данных спутниковых измерений для оценки уровней воды крупных водохранилищ (на примере водохранилищ России)

- Ricko M., Carton J. A., Birkett C. M., Crétaux J. F. Intercomparison and validation of continental water level products derived from satellite radar altimetry // Journal of Applied Remote Sensing. 2012. V. 6. №1. P. 061710. https://doi.org/10.1117/1.JRS.6.061710

- Cretaux J. F., Berge-Nguyen M., Calmant S., Jamangulova N., Satylkanov R., Lyard F.,.Bonnefond P. Absolute calibration or validation of the altimeters on the Sentinel-3A and the Jason- 3 over Lake Issykkul (Kyrgyzstan) // Remote Sensing. 2018. V. 10. №11. P. 1679. https://doi.org/10.3390/rs10111679

- Матарзин Ю. М. Специфика водохранилищ и их морфометрия. Пермь: Перм. ун-т, 1977. 67 с.

- Троицкая Ю. И., Рыбушкина Г. В., Соустова И. А., Баландина Г. Н., Лебедев С. А., Костяной А. Г., Филина Л. В. Спутниковая альтиметрия внутренних водоемов // Водные ресурсы. 2012. Т. 39. №2. С. 169-185.

- Vaze P., Neeck S., Bannoura W., Green J., Wade A., Mignogno M., Parisot F. The Jason-3 Mission: Completing the transition of ocean altimetry from research to operations // Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XIV. SPIE, 2010. V. 7826. P. 264-268.

- Donlon C., Berruti B., Buongiorno A., Ferreira M. H., Féménias P., Frerick J., Sciarra R. The global monitoring for environment and security (GMES) sentinel-3 mission // Remote sensing of Environment. 2012. V. 120. P. 37-57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.07.024

- Cretaux J. F., Berge-Nguyen M., Calmant S., Jamangulova N., Satylkanov R., Lyard F., Bonnefond P. Absolute calibration or validation of the altimeters on the Sentinel-3A and the Jason-3 over Lake Issykkul (Kyrgyzstan) // Remote Sensing. 2018. V. 10. №11. P. 1679. https://doi.org/10.3390/rs10111679

- D4.1: Product Validation and Intercomparison Report. CCI-Lakes-0009-PVIR. Issue 1.2. July 4.2020.ESA, 138 p.

- Захаров И. С., Локтионов А. П. Эрмитова интерполяция двукратными узлами // Вестник российских университетов. Математика. 2000. Т. 5. №4. С. 454-456.

- Akima H. A new method of interpolation and smooth curve fitting based on local procedures // Journal of the ACM (JACM). 1970. V. 17. №4. P. 589-602. https://doi.org/10.1145/321607.321609

- Вуглинский В. С., Измайлова А. В. Методология определения уровней воды водоемов суши по данным спутниковых наблюдений и ее применение на примере озер и водохранилищ России // Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития: Материалы V Юбилейно Всероссийской конференции. М.: Перо, 2021. С. 65-72.