Методология и проблемы прогнозирования занятости населения в экономике и сфере образования на долгосрочную перспективу

Автор: Кашепов Алексей Владимирович

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Человеческий капитал: образование и управление

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье изложена методология интеграции разрозненных прогнозов, подготовленных правительственными органами и институтами (Министерством экономического развития, Росстатом и другими) с целью разработки долгосрочных прогнозов занятости населения и ситуации в сфере образования. В частности, содержатся прогнозы численности молодежи и студентов, работников сферы образования на период до 2030 года.

Население, демографический прогноз, прогноз валового внутреннего продукта, численность занятых, численность студентов, численность преподавателей, долгосрочная перспектива

Короткий адрес: https://sciup.org/148161271

IDR: 148161271 | УДК: 331.5

Текст научной статьи Методология и проблемы прогнозирования занятости населения в экономике и сфере образования на долгосрочную перспективу

ВЕСТНИК 2017

Социально-экономические 1 прогнозы принято делить на поисковые (трендовые), которые основаны на условном продолжении в будущее тенденции развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем, и нормативные прогнозы, которые представляют собой определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта прогнозирования, принимаемых в качестве цели.

Целевые (нормативные) прогнозы широко распространены в нашей экономической практике. Они разрабатываются на различных уровнях – от макроэкономического, в целях государственного и регионального бюджетного планирования, до регионального и локального уровней. Часть из них позволяет составить проекты бюджета фирмы, инвестиционные планы, бизнес-планы как обоснования для получения кредитов, исходя из предположения, что никаких кризисов и резких переломов тенденций не будет. Это прагматические, наиболее распространенные прогнозы, близкие по методике разработки к планированию. Другая часть прогнозов – исследовательские, поисковые – позволяет хотя бы попробовать ответить на вопрос: «что будет при сохранении нынешних тенденций, как благоприятных, так и вызывающих тревогу в обществе». Они частично сбываются только при том условии, что общество и экономика, и технологии развиваются по сложившемуся в ретроспективе сценарию, без существенных отклонений. В

ВЕСТНИК 2017

методологическом плане для сведения всех специалистов, которые являются пользователями, а не разработчиками прогнозов, необходимо подчеркнуть, что прогнозы не в состоянии учесть резких политических, экономических и технологических переломов в обществе. И чем больше срок упреждения прогноза, тем менее точным он является. В конечном счете, прогнозы, начиная от экспертных оценок и заканчивая результатами расчетов с использованием сложных экономикоматематических моделей, не обеспечивают нам достоверного предвидения будущего, их следует рассматривать скорее как «зеркало, опрокинутое в будущее», – особый метод познания нашей современности.

Методикой расчетов в данной статье является «сопоставление экстраполяций». Некоторые достаточно подробные по охвату тем и показателей прогнозы уже рассчитаны на базе соответствующих математических моделей Министерства экономического развития и Росстата. Но их результаты, в совокупности составляющие довольно интересную картину, обычно не сопоставляют и не сравнивают (например, прогнозы ВВП, производительности труда и численности трудоспособного населения в официальных публикациях излагаются в разных главах и методически не увязаны друг с другом).

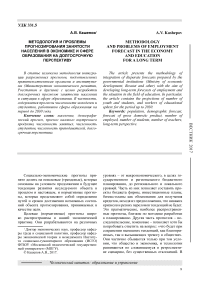

Попробуем если не реализовать, то хотя бы наметить пути (дорожную карту) разработки комплексного прогноза экономики, занятости и образования (см. рис. 1). С одной стороны, наметим соотношение прогнозов ВВП и демографических, которые разрабатываются Минэкономразвития и Росстатом и в результате взаимодействия которых могут разрабатываться прогнозы занятости населения.

Дальше возможен переход от них к прогнозу сферы образования. Как уже было сказано, расчеты могут быть сделаны на основе уже проявившихся тенденций, но без учета новых реформ и других непредсказуемых факторов. В частности, с учетом того, что поколения студентов 2030 года уже родились и их будущая численность поддается приблизительной оценке.

На сайте Министерства экономического развития РФ опубликованы среднесрочные, до 2020 года, официальные прогнозы ВВП, производительности труда и других макроэкономических показателей [1]. Там же мы находим долгосрочные оценки на период до 2030 года [2; 3] и информацию о разработке долгосрочных прогнозов до 2035 года, которая ведется в настоящее время. Поскольку опубликованные прогнозы ограничены 2030 годом, этот период составляет время

Рис. 1. Схема прогнозирования рынка труда, набора и выпуска студентов упреждения наших прогнозов в данной статье. «Демографический прогноз до 2035 года» уже разработан и находится на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата) [4]. Мы используем данные демографического прогноза также до 2030 года, в целях увязки его данных с результатами макроэкономического прогноза. После выхода макроэкономического прогноза на 2035 год наши расчеты будут скорректированы и продолжены на более отдаленную перспективу.

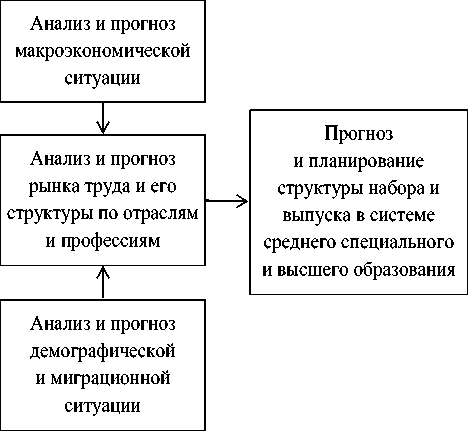

В качестве комментария к демографическому прогнозу (рис. 2), который в дальнейшем будет использован как база для наших расчетов, укажем, что сокращение численности населения трудоспособного возраста, в действующих границах 16–55 лет для женщин и 16–55 лет для мужчин, ожидается достаточно интенсивным до 2022–2023 годов, после чего данный показатель будет колебаться на уровне порядка 79 миллионов человек. В 2030 году он составит 79,0 млн человек, в 2036 году – 78,7 млн человек.

Сопоставление перечисленных выше прогнозов на основе традиционной методики прогнозирования баланса трудовых ресурсов позволило нам рассчитать прогнозы общей численности экономически активного населения и занятых (рабочей силы) в РФ на период до 2030 года.

Исходя из прогноза численности населения в трудоспособном возрасте (Росстат), можно рассчитать перспективную численность экономически активного населения. Алгоритм расчета выражается следующей формулой:

о гн сч m ^ ш из г-- оо ел о ^н сч m ^ из из г^ со оз о н сч m ^ из из г^ оо оз о н гч m ^ ш ю г^ со сл о <н гч m ^ ш ю ОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОООООООООО ’Н гн^н^н^н^н^н^н^н^нсчгчгчгчгчгчсчгчгчгчттттттт ОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗОЗООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

Рис. 2. Численность населения в трудоспособном возрасте в РФ в 1990–2036 гг. (Росстат, средний вариант на перспективу до 2036 г.)

ПЭАН = ПНТВ х К 1 , (1) где ПЭАН – перспективная численность экономически активного населения, ПНТВ – перспективная численность населения трудоспособного возраста, К 1 – коэффициент, выражающий соотношение чисел ЭАН и населения трудоспособного возраста в различные периоды времени. Поскольку перспективная численность населения трудоспособного возраста известна из официального демографического прогноза, дело за оценкой коэффициента К 1.

Как видно из отчетных данных за 1992– 2017 гг., в период, когда численность экономи- чески активного населения сокращалась, соотношение ЭАН и НТВ снижалось с 90,2% (0,902) до 80,0% (0,800), затем начался рост данного индекса, который в 2017 г. (на начало года) составил 91,2% (0,912). Поэтому мы считаем возможным на период до 2020 года повысить этот индекс до 91,5% (0,915) и затем до 92,0% (0,920) (табл. 1).

Таким образом, если реализуются демографические прогнозы Росстата, и если коэффициент К 1 выйдет на уровни 0,915–0,920, то численность экономически активного населения (рабочей силы) в стране может составить в

ВЕСТНИК 2017

Таблица 1

Соотношение чисел экономически активного населения (рабочей силы) и населения в трудоспособном возрасте в Российской Федерации в 1992–2030 гг.

|

1992 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2020 г. |

2030 г. |

|

|

Численность населения в трудоспособном возрасте, млн чел. |

83,1 |

84,3 |

87,2 |

90,2 |

88,6 |

85,4 |

84,2 |

83,2 |

80,9 |

79,2 |

|

Соотношение чисел ЭАН и населения трудоспособного возраста (К 1 ), раз |

0,902 |

0,841 |

0,800 |

0,818 |

0,852 |

0,897 |

0,910 |

0,912 |

0,915 |

0,920 |

|

Численность ЭАН, млн чел. |

74,9 |

70,9 |

69,7 |

73,8 |

75,5 |

76,6 |

76,6 |

75,9 |

74,0 |

72,8 |

ВЕСТНИК 2017

2020–2030 годах 73–74 млн человек, исходя из среднего варианта прогноза численности трудоспособного населения. При реализации высокого варианта демографического прогноза численность ЭАН (рабочей силы) в те же годы составит 74–75 млн человек, то есть не претерпит массированного сокращения. Уменьшение по отношению к нынешним величинам составит 1–2 млн человек. То есть, сокращение численности рабочей силы будет значительно меньшим, чем ожидаемое уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте.

Это важный вывод для миграционной политики РФ: при сохранении сложившихся в последние годы тенденций дополнительного увеличения потока трудовых мигрантов в Россию не потребуется. Незначительное сокращение в будущем рабочей силы может быть легко компенсировано повышением производительности труда на основе новых технологий и не скажется на темпах роста ВВП Российской Федерации.

Перспективная оценка спроса экономики на рабочую силу одновременно является прогнозом общей численности занятого населения . Перспективную потребность экономики в рабочей силе можно рассчитать, среди прочих методов, на основе интеграции прогнозов уровней производства и производительности труда по следующей формуле:

ПЧРМ = ЧЗ ОП × (ΔВВП/ΔПТ), (2) где ПЧРМ – перспективная численность рабочих мест (занятых) в экономике;

ЧЗ ОП – численность занятых отчетного (базового) периода;

ΔВВП – рост валового внутреннего продукта в перспективном периоде, в разах;

ΔПТ – рост производительности труда в перспективном периоде, в разах.

Для продолжения расчетов требуются перспективные данные об изменении валового внутреннего продукта и производительности труда. На период до 2030 года такие данные содержатся в опубликованном Министерством экономического развития (МЭР) «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [3, с. 52].

Прогнозы Министерства экономического развития сделаны в трех вариантах, которые официально получили названия консервативного, инновационного и целевого (форсированный инновационный). Интересующие нас выдержки из этих прогнозов показаны в табл. 2.

Прогнозы динамики ВВП и производительности труда Министерства экономического развития РФ на период 2010-2030 годов [3, с. 52]

|

Варианты |

АВВП, раз |

АПТ, раз |

Соотношение АВВП/АПТ |

|

Консервативный |

1,9 |

2,0 |

0,950 |

|

Инновационный |

2,23 |

2,4 |

0,929 |

|

Целевой |

2,81 |

2,9 |

0,969 |

Исходя из показателей прогнозов МЭР, рассчитаем ожидаемую численность рабочих мест (предполагаемую занятость) в России по формуле (2). Результаты произведенных расчетов показаны в табл. 3.

Таблица 3

Прогноз численности занятых (потребности в рабочей силе) на период до 2030 года, миллионов человек

|

Базовый год |

Прогноз на 2030 г. |

|||

|

Консер-ватив-ный |

Инно-вацион-ный |

Целевой |

||

|

Численность занятых в экономике |

70,5 |

67,0 |

65,5 |

68,3 |

Таким образом, численность занятых сократится на 3–5 миллионов человек по сравнению с базовым периодом, при условии, что удастся добиться опережающих темпов роста производительности труда. Теоретически это могло бы привести к росту безработицы с 4 до 7 и более миллионов человек. Но, во-первых, в настоящее время численность занятых уже на 2 миллиона человек выше базовой для данного прогноза величины 2010 года. Кроме того, для роста безработицы необходимо довольно радикальное повышение производительности труда. Между тем, из всех компонентов данного прогноза как раз динамика производительности труда представляется наиболее завышенной. И наконец, в случае роста безработицы может быть принято политическое решение о сокращении доступа иностранных рабочих на российский рынок труда. В большинстве стран мира с растущей экономикой динамичный ВВП создает базу для увеличения инвестиций в рабочие места, роста безработицы при этом не происходит.

Перейдем непосредственно к прогнозам кадрового потенциала сферы услуг и системы образования. Численность занятых в сфере услуг тесно связана с общей численностью населения, а численность занятых в сфере образования – с числом детей школьного возраста и молодых людей студенческого возраста. Разумеется, некоторые из отчетных показателей условны (например, встречаются отдельные студенты более старших возрастов), и в еще большей степени условны и приблизительны демографические прогнозы на долгосрочную перспективу (в том числе за счет неопределенности параметров миграции). Но можно попробовать уловить некоторые тенденции. Начнем с рассмотрения общей численности населения, занятого в сфере услуг.

Поскольку современная статистика не выделяет сферы материального производства и нематериального производства (услуг), необходимо начать с составления перечня видов экономической деятельности, которые можно отнести к сфере услуг. Мы полагаем, на основе обзора публикаций на темы общества услуг, постиндустриального общества, общества знаний, что из стандартного списка видов экономической деятельности Росстата можно отнести к сфере услуг в широком понимании следующие:

– оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

– гостиницы и рестораны;

– транспорт и связь;

– финансовая деятельность;

– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (в том числе научные исследования и разработки);

– государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование;

– образование;

– здравоохранение и предоставление социальных услуг;

– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Таблица 4 показывает нам тенденции изменения абсолютной численности занятых в материальном производстве, сфере услуг и основных видах экономической деятельности (ВЭД) сферы услуг за 2000–2015 годы. Отчетливо видно общее увеличение занятости в сфере услуг по сравнению с материальным производством и особенно быстрый рост торговли. В таблицах 5–6

Таблица 4

Отчетные данные численности занятых по видам экономической деятельности (ВЭД) в 2000–2015 гг.

с экспертным выделением материального производства и сферы услуг, тысяч человек

ВЕСТНИК 2017

|

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

|

|

Всего в экономике |

64 517 |

66 683 |

67 493 |

67 813 |

|

ВЭД материального производства |

28 752 |

27 289 |

25 414 |

24 900 |

|

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

8 806 |

11 038 |

12 073 |

12 695 |

|

гостиницы и рестораны |

948 |

1 017 |

1 181 |

1 272 |

|

транспорт и связь |

5 056 |

5 262 |

5 336 |

5 409 |

|

финансовая деятельность |

657 |

865 |

1 121 |

1 312 |

|

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (включая научные исследования и разработки) |

4 490 |

4 980 |

5 374 |

5 889 |

|

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование |

3 098 |

3 367 |

3 901 |

3 732 |

|

образование |

5 979 |

6 048 |

5 897 |

5 520 |

|

здравоохранение и предоставление социальных услуг |

4 408 |

4 433 |

4 617 |

4 496 |

|

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

2 313 |

2 359 |

2 524 |

2 513 |

|

ВЭД сферы услуг |

35 755 |

39 369 |

42 024 |

42 838 |

Отчетные и перспективные соотношения численности занятых в сфере услуг и численности населения в 2000–2020 гг., тысяч человек, единиц

|

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

2020 г. |

||

|

1. |

Численность населения |

146 304 |

143 236 |

142 865 |

146 267 |

|

|

2. |

Всего занятых в экономике |

64 517 |

66 683 |

67 493 |

67 813 |

|

|

3. |

Занятых ВЭД сферы услуг |

35 755 |

39 369 |

42 024 |

42 838 |

|

|

4. |

Соотношение строк 3 и 1 |

0,244 |

0,275 |

0,294 |

0,293 |

0,305 |

|

5. |

Соотношение строк 3 и 2 |

0,554 |

0,590 |

0,623 |

0,632 |

0,656 |

Таблица 6

Расчет численности занятых видами экономической деятельности сферы услуг (ВЭД СФУ) на период до 2030 года, тысяч человек

ВЕСТНИК 2017

В таблице 6, на основе ранее подвергнутых анализу низкого, среднего и высокого прогнозов численности населения Росстата, исчислены соответствующие варианты численности занятых видами экономической деятельности сферы услуг (ВЭД СФУ).

Согласно данной версии прогноза, численность занятых в сфере услуг к 2030 году возрастает до 45–48 млн человек, против нынешних 43 млн человек, а доля сферы услуг в общей численности занятых поднимется с 63–65% примерно до 69%; таким образом, индикатор «постиндустриальности» общества приближается к нынешним уровням развитых стран (70– 80%).

Далее, опираясь на демографический прогноз Росстата, рассчитаем перспективную численность занятых в сфере образования.

В таблице 7 в ретроспективной части (2000– 2015 годы) мы рассмотрим возрастную категорию детей и молодежи от 5 до 24 лет. Разумеется, было бы целесообразно нижнюю возрастную границу установить в 6 лет, но таких данных нет в последних по времени публикациях Росстата.

Как показано в таблице 7, вследствие демографического кризиса 1990-х годов количество молодежи в ретроспективном периоде резко сократилось, и хотя частичное восстановление уровня рождаемости в 2000-е годы привело к увеличению численности детей младшего и среднего школьного возраста, общее количество населения в возрасте от 5 до 24 лет за 2000– 2015 гг. уменьшилось на 10 млн человек. Численность работников сферы образования также сокращалась, но более медленными темпами.

Прогноз численности занятых в ВЭД «Образование»

|

2000 г. |

2010 г. |

2015 г. |

2020 г. |

2025 г. |

2030 г. |

|

|

Всё население |

145 167 |

142 857 |

146 267 |

147 509 |

147 715 |

147 267 |

|

в том числе в возрасте, лет: |

||||||

|

5–9 |

6 941 |

7 091 |

8 004 |

|||

|

10–14 |

10 406 |

6 610 |

7 126 |

|||

|

15–19 |

12 801 |

8 389 |

6 829 |

|||

|

20–24 |

11 466 |

12 169 |

9 293 |

|||

|

5–24 |

41 614 |

34 259 |

31 252 |

31 464 |

35 572 |

37 207 |

|

Численность занятых в сфере образования в ретроспективе |

5 979 |

5 897 |

5 520 |

|||

|

Соотношение численности занятых в сфере образования с числом детей и молодежи 5–24 лет |

0,144 |

0,172 |

0,177 |

0,180 |

||

|

Оценка тенденции высокая |

0,180 |

0,185 |

0,190 |

|||

|

низкая |

0,175 |

0,170 |

0,165 |

|||

|

Оценка численности занятых в сфере образования на перспективу высокая |

5 664 |

6 581 |

7 069 |

|||

|

низкая |

5 506 |

6 047 |

6 139 |

На перспективу до 2030 года мы заложили несколько вариантов изменений соотношения чисел работников данной сферы, детей и молодежи (индекса) от 0,165 до 0,190. Исходя из среднего варианта показателей численности населения по возрастам (Росстат), мы предполагаем, что к 2030 году численность детей и молодежи 5–24 лет может вновь пойти в рост и увеличиться до 37,2 млн чел. Тогда численность занятых в сфере образования увеличится к 2030 году с нынешних 5,5 млн человек до 6,1–7,1 млн человек.

Гораздо сложнее в сложившейся неблагоприятной ситуации прогнозировать численность студентов . Согласно данным Росстата, только за последние отчетные 2014–2016 годы число студентов ежегодно снижалось на 8-9%.

Общее число образовательных организаций высшего образования в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 8,8% (или на 79 единиц): число государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования уменьшилось на 5,3% (на 28 единиц); количество действующих частных образовательных организаций высшего образования – на 13,9% (на 51 единицу). Происходило также и дальнейшее уменьшение численности студентов образовательных организаций высшего образования;

по сравнению с 2015 г. численность студентов уменьшилась на 387,5 тыс. человек, причем значительное сокращение численности произошло в частных образовательных организациях (на 28,4% от численности студентов в 2015 г.) [5]. В настоящее время сокращение числа студентов происходит в основном за счет демографических причин – прохождения волны дефицита молодежи, которая образовалась вследствие низкой рождаемости в период демографического кризиса 1990-х – начала 2000-х годов. В 2016 году численность населения условно «студенческого» возраста от 17 до 22 лет составила 8 млн человек. В системе высшего образования обучалось 4,3 млн человек [5].

Согласно прогнозу Росстата, численность молодежи «студенческого» возраста в ближайшие годы будет расти вследствие прихода демографической волны подъема рождаемости, происходившего с 2001 по 2014 год. В 2018–2020 гг. численность населения в возрасте 17–22 лет будет составлять около 8,2 млн человек, к 2030 году она возрастет до 10,7 млн человек. При сохранении институциональной основы и структуры высшего образования, если соотношение числа студентов ВО и населения указанной возрастной группы сохранится на уровне 55–60%

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

(0,550–0,600), то число студентов ВО может стабилизироваться в 2018–2020 годах на количественном уровне не ниже 4 млн человек с тенденцией повышения до 4,8–5,0 млн человек. Затем к 2030 году количество студентов может достигнуть 5,5–6,4 млн человек.

Проведенные в нашей предшествующей работе [6, c. 19–24] и в данном исследовании прогностические расчеты позволяют сделать следующие выводы:

– рабочая сила (экономически активное население) в перспективе будет расти, затем стабилизируется или немного сократится. Вероятно, численность экономически активного населения (рабочей силы) в 2030 году будет близка к современным показателям;

– численность занятых в сфере услуг в настоящее время растет. Качество этого роста вызывает определенную озабоченность, так как массовое увеличение занятости в торговле совпадает с уменьшением численности работников науки и образования. Согласно нашему прогнозу, общая численность и доля в рабочей силе страны работников сферы услуг существенно вырастут к 2030 году. При этом уровень занятости в сфере услуг в общей численности рабочей силы приблизится к 70%;

– численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 24 лет в ретроспективном периоде сокращалась. Однако в последние годы, вслед за увеличением рождаемости, начался рост численности детей школьного возраста, который в перспективе до 2030 года охватит и молодежь студенческого возраста. Количество студентов в ближайшие годы может стабилизироваться с последующим увеличением к 2030 году до 5,5–6,4 млн человек. Соответственно, вероятно увеличение численности занятых в отрасли «Образование» с нынешних 5,5 млн человек до 6 и более млн человек. Если не произойдет резких технологических или институциональных реформ, направленных на сокращение работников образования, потребность в школьных учите- лях и преподавателях вузов к 2030 году увеличится.

В ходе дальнейших исследований необходима детализация долгосрочных прогнозов структуры потребностей рынка труда в отраслевом и профессиональном разрезе и разработка проблем планирования структуры подготовки кадров в системе высшего образования. В настоящее время соответствующие нормативные оценки Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования и науки, как правило, носят экспертный характер и не имеют расчетной базы.

Список литературы Методология и проблемы прогнозирования занятости населения в экономике и сфере образования на долгосрочную перспективу

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Источник: www.economy.gov.ru -официальный сайт Министерства экономического развития РФ.

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Источник: www.economy.gov.ru -официальный сайт Министерства экономического развития РФ.

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, с. 52. Источник: www.economy.gov.ru -официальный сайт Министерства экономического развития РФ.

- Демографический прогноз до 2035 года. Источник: www.gks.ru -официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

- Образование в 2016 году. Источник: www.gks.ru -официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Ссылка: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/

- Кашепов А.В. Кадровый потенциал сферы услуг: прогнозный сценарий для России//Наука и школа. -2016. -№ 6. -С. 19-24.