Методология категории архетипа и чувство страха как базовое чувство в формировании архетипов (фундирование архетипического подхода в исследовании архаических духовно-культурных ценностей древней мордвы)

Автор: Ильин Дмитрий Федорович

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы феномен архетипа, и его способность представить объективную картину окружающей действительности. Показано, что чувство страха способствовало формированию архетипического поля, которое в свою очередь моделировало те или иные архетипы.

Архетип, коллективное бессознательное, аналитическая психология к. г. юнга, психическая идентичность, инстинкты, чувство страха, фобия, архетипическое поле

Короткий адрес: https://sciup.org/14720703

IDR: 14720703 | УДК: 177:159.96(=511.1)

Текст научной статьи Методология категории архетипа и чувство страха как базовое чувство в формировании архетипов (фундирование архетипического подхода в исследовании архаических духовно-культурных ценностей древней мордвы)

Духовная и материальная культура мордовского народа, его традиционные верования и обряды, мифология, искусство, уклад жизни и быт привлекали исследователей и путешественников начиная с раннего Средневековья, и к настоящему моменту в гуманитарной науке имеется большой массив сведений по археологии, этнографии, языкознанию и истории этноса. Накопленный материал нуждается в предметном философском и культурологическом анализе, в том числе с позиций глубинной психологии и аналитической психологии К. Г. Юнга.

Следует отметить, что с первых же шагов системное изучение архетипичности духовной культуры мордовского этноса сталкивается с одним весьма существенным композиционным затруднением: в обширном философском, культурологическом, этнографическом материале нет книг или полноценных статей, посвященных непосредственно архетипам. Тем не менее многим исследователям, в первую очередь искусствоведам, архетипические построения К. Г. Юнга «пришлись по душе», и они «приняли их на вооружение». Творчество художника, использующего мифологические или этнические мотивы, некритически расценивается как архетипическое. Но никто не стремится выйти за рамки узко искусствоведческого ригоризма – выделить архетипы мордовской культуры, охарактеризовать их и показать степень влияния на художника. Отметим, что теория архетипичности не разработана не только применительно к изобразительному искусству, но и к культуре мордовского этноса в целом.

Несмотря на то что категория архетипа давно и прочно вошла в научный лексикон, разработка теоретического и конкретноэмпирического уровней концепции архетипа находится на разных уровнях и ведется с разной степенью интенсивности. Трудность понимания актуальности архетипических изысканий в значительной степени объясняется самой конструкцией термина «архетип», а также терминологической расплывчатостью в определении. И здесь весьма кстати вспоминаются слова К. Г. Юнга: «Пустое дело пользоваться словами, если не знаешь, что за ними стоит» [10, с. 287].

Но есть и субъективные обстоятельства игнорирования влияния архетипов, обусловленные естественным развитием сознания человека. Современный человек настолько преуспел в своем рационализме, настолько уверовал в силу своего разума, что его оскорбляет даже малейший намек на поступок, продиктованный другими причинами. Область применения архетипа, как прави- ло, ограничивают сферой художественного творчества либо психиатрией. Однако, по мнению К. Г. Юнга, вероятно, половина нашей жизни проходит в бессознательном состоянии. По крайней мере, бессознательно раннее детство человека. «Каждую ночь мы погружаемся в бессознательное, и только в периоды между просыпанием и сном более или менее ощущаем себя в сознательном состоянии. До некоторой степени является проблематичным и сам факт ясности или уровня сознания» [11, с. 13].

Современному человеку трудно жить в ладу с собой, он страдает от раздвоения, расщепления собственной личности. Свою роль в этом играет то, что сознание человека периодически подвергается вторжению (инвазии) фрагментов бессознательного – эмоций, которые проявляют себя весьма специфически – в виде мыслей, которые «никогда не приходили в голову; порой это ужасные мысли или фантазии… человек доходит до безумного бреда и делает совершенно безумные вещи....В принципе, это патология, но фантазии подобного рода не исключены и в пределах нормы» [11, с. 37].

Конечно, признать очевидность данного факта сложно. Трудно смириться с тем, что, несмотря на очевидную разумность нашей деятельности, ход ее развития отчасти уже предрешен бессознательным. «Огромное число ученых и философов отрицают само существование бессознательной психики. Они наивно полагают, что подобное предположение ведет к допущению существования двух “субъектов” или (говоря обычным языком) двух личностей внутри одного индивида» [10, с. 210].

Эти слова были сказаны Юнгом в 1961 г., но не потеряли актуальности и поныне. Все фантастическое, нерациональное, не укладывающееся в рамки нашего сознания мы часто отдаем на откуп сказкам – пристанищу архетипов и сокровищнице информации об истоках коллективного бессознательного.

Многих исследователей от теории архетипов отпугнула неоднозначность трактовки «архетипа» на разных этапах развития идей К. Юнга, а также сложность верификации архетипических представлений.

Значимость, конечно же, представляет итоговая интерпретация понятия «архетип»

зрелого К. Юнга. Однако подавляющим большинством исследователей «архетип» понимается в духе «раннего» Юнга как универсальные, в полном смысле этого слова, символы; символы, единые для всех без исключения и всеми без исключения узнаваемые.

Здесь следует предвосхитить возможный вопрос: если архетипы для всех народов едины, как можно рассматривать архетипы именно мордовского этноса? Ибо в силу сложившегося стереотипа представления об их универсальности выделение архетипов сугубо одного этноса – нонсенс. Признавая определенную справедливость подобной точки зрения, при этом избегая излишнего построения громоздких теоретических конструкций, отметим разность подхода к трактовке «архетипа» на раннем и позднем этапах развития идей К. Юнга.

Подобных затруднений можно избежать, согласившись с точкой зрения философа и культуролога Д. Соболева, считающего, что «архетипизации принадлежит гораздо более широкий спектр культурных элементов и явлений, нежели Юнг был готов допустить… К числу таких элементов, кроме символов, принадлежат и символические формы с варьируемым значением, обряды, ритуалы, “бродячие сюжеты” и, вероятно, некоторые другие нарративные элементы» [5, с. 166]. Более того, «можно говорить о присутствии “архетипа” в том случае, когда коннотативное поле того или иного понятия затрагивает глубокие и значимые слои коллективной памяти определенного сообщества. “Архетип” является не символом или символической формой, но функцией. Временные рамки подобной архетипизации могут варироваться в достаточно широком спектре. <…>. Достаточно очевидно, что архетипические единицы культуры не универсальны, а сформированы и определены культурной историей данного сообщества [5, с. 192–193].

При этом согласимся с К. Юнгом, что архетип есть фигура, повторяющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия. Детально исследовав эти образы, можно обнаружить, что они являются сформулированным итогом огромного типического опыта бесчисленного ряда предков: это, так сказать, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа. Усредненно отображая миллионы индивидуальных переживаний, они дают таким путем единый образ психической жизни [13].

Так как коллективное бессознательное – итог жизни рода, оно присуще всем людям, передается по наследству и служит тем основанием, на котором вырастает индивидуальная психика, «глубинная психология» должна обратиться к праистории человечества. И это закономерно, ибо первобытная эпоха охватывает огромный промежуток времени, не соизмеримый по хронологической протяженности со всей последующей историей человечества.

Нам сейчас уже сложно представить, что чувствовал первобытный человек, однако его наметившийся совсем недавно разрыв с животным состоянием позволяет говорить об относительно небольшом перечне эмоций и чувств, испытываемых им. И здесь не имеет принципиального значения, кто были первыми людьми, когда и где они появились. Эмоциональная составляющая, как и общий фон, вызывающий эмоции, были идентичны.

Изначально от природы все люди рождаются с одинаковой физиологией. От природы они способны испытывать одинаковые эмоции и одинаково их выражать. Универсальный язык эмоций позволяет понимать друг друга людям разных национальностей, возраста, пола.

Чтобы почувствовать их, не нужно обучаться, они даны нам изначально. К моменту рождения в мозге младенца уже сформированы простейшие нейронные сети, которые позволяют испытывать, проявлять и узнавать базовые эмоции: страх, радость, гнев и печаль. Эти же эмоции наблюдаются и у наших близких родственников – человекообразных обезьян. По мнению Ч. Дарвина, именно чувственные переживания (добавим от себя негативные переживания) спасли когда-то человечество от вымирания [1]. Страх помогал нашим предкам вовремя защититься от хищников, а гнев удваивал силы для борьбы с врагом.

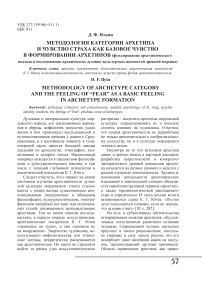

Однако, на наш взгляд, только страх напрямую способствовал формированию архетипического поля, которое в свою очередь моделировало те или иные архетипы. Струк- туру формирования архетипов можно представить схематически (рис. 1).

Формирование архетипов и бытование в их пределах соответствующих обрядов и традиций – своеобразное «проговаривание» страха в соответствии с психотерапевтической установкой: «Чем больше говоришь о страхе, тем меньше его боишься».

Страх – одно из самых настоящих чувств, обмануться относительно которого очень тяжело. Страх чего-то конкретного нельзя считать генетически запрограммированным. Даже если сами никогда не подвергались какой-то определенной опасности, чего следует бояться, мы узнали от нашего окружения. Однако небольшой фоновый уровень страха есть у каждого человека с рождения. Именно поэтому дети боятся потенциально опасных для жизни вещей, например темноты. Эта особенность – дань далекому прошлому: наши предки не выжили бы, если у них, живущих в условиях дикой природы, не было бы страха.

Испугавшись, мы вздрагиваем от неожиданности: этот биологический механизм, который есть и у животных, приводит наши мышцы в тонус, подготавливая их к быстрой реакции. Мы еще не знаем, что нам нужно бу-

дет делать – убегать, затаиться или атаковать, но все ощущения, связанные со страхом, означают готовность организма к любому развитию ситуации. Точно такие же реакции страха были и у наших далеких предков.

Согласно мнению антропологов формирование Homo sapiens закончилось примерно 40–50 тыс. лет назад. В результате естественного отбора страх стал запускать в организме человека вполне определенные реакции, способствующие в первую очередь улучшению кровоснабжения мышц и мобилизации энергетических ресурсов организма. С этой точки зрения становится понятной эволюционно закрепленная в наших реакциях положительная роль страха для организма. Во-первых, страх мобилизует силы человека для активной деятельности, что часто бывает необходимо в критической ситуации. Это происходит за счет выброса адреналина в кровь, что улучшает снабжение мышц кислородом и питательными веществами. Побледнение кожных покровов и холодок «под ложечкой» при испуге относятся к эффектам адреналина: кровь, необходимая в минуту опасности мышцам, отливает от кожи и желудка. Все остальные реакции, сопровождающие страх у человека и животных, также были изначально полезны: волосы, встававшие дыбом от ужаса на голове, должны были напугать потенциального врага, а так называемая медвежья болезнь уменьшала массу организма и сбивала с толку агрессора.

Страх и сейчас – это нередко проявление «инстинкта самосохранения». Во многих случаях именно страх выполняет роль своего рода защитного механизма, оберегая нас от всякой опасности, посягающей на наше благополучие. Страшась, человек становится более бдительным, способным предохранить себя от беды, спастись от надвигающейся угрозы.

Таким образом, несмотря на то что страх – отрицательная эмоция и он нам неприятен, если он не приводит к фобии, имеет и позитивную составляющую. Мы не хотим бояться, стремимся оказаться в безопасности, что требует от нас принятия мер для изменения ситуации, т. е. страх побуждает нас действовать.

Вне зависимости от места происхождения и обитания человека в основе формирования архетипов лежал страх. С разной степенью интенсивности он воздействовал на человека с неумолимой силой и неизбежностью.

Отметим, что страх влиял на формирование архетипов опосредованно. В результате испытываемого страха человек попадал под влияние архетипического поля, которое в свою очередь под воздействием природногеографических условий реализовывалось в универсальных или специфических архетипах.

Архетипическое поле у всех этносов идентично. В самом общем виде его можно представить, как не расчлененную на отдельные архетипы совокупность всех элементов коллективного бессознательного. Оно структурно расплывчато, представляет из себя калейдоскоп инстинктов, душевных порывов и импульсов и заставляет человека жить в тревоге. Именно из неопределенного, по сути, архетипического поля человек искал выход, преодолевая разрыв с природой с помощью архетипов, говорящих языком мифологии, обрядов, ритуалов. На границе между страхом и архетипическим полем наш далекий предок еще был животным. Последующее развитие позволяло человеку уходить все дальше и дальше от животного состояния и примитивного восприятия страха. Архетипическое поле, в свою очередь подвергаясь воздействию разнообразных факторов, в первую очередь природно-географических особенностей региона проживания этноса, формировало специфические архетипы. Эти архетипы могли быть свойственны как одному определенному этносу, так и целому ряду этносов со схожими условиями жизни и труда.

Отметим, что у К. Г. Юнга идея поля не встречается. Впервые применительно к его теории архетипов концепцию поля приложила доктор философии, сотрудница и единомышленница К. Г. Юнга Мария-Луиза фон Франц. По ее мнению, значение идеи поля бесспорно для исследования того, что Юнг назвал «коллективным бессознательным» и с тем лишь допущением, что «единственной активированной точкой» данного поля был бы архетип.

Согласно точке зрения М.-Л. фон Франц, изложенной ею в работе «Прорицание и синхрония. Психология значимого случая»,

«коллективное бессознательное представляет собой поле психической энергии, а активизированными точками являются архетипы» [3].

Так как все архетипы влияют друг на друга, бессознательное для М.-Л. фон Франц – это поле, существующее в результате соотношений между многочисленными архетипами с установленной взаимосвязью.

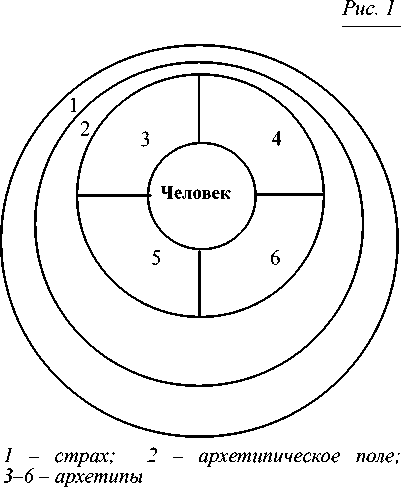

В качестве примера она приводит Архетип Великой Матери, но, по ее словам, «так называемое поле» можно сформировать вокруг любого архетипа (рис. 2) [3].

Рис. 2

Развивая свою концепцию, она поднимает вопрос о возможности упорядочения распределения архетипов в поле и высказывает гипотезу о том, что «архетип Самости и присущий ему арифметический порядок доминирует над полем; архетип более высокого порядка регулирует поле» [3]. Здесь, ее точка зрения совпадает с позицией К. Г. Юнга, считавшего, что среди различных архетипов существует один, который содержит в себе все остальные и ими управляет, и это архетип Самости.

При этом архетип Самости не статичен, а согласно определенному ритму постоянно самообновляется. К. Г. Юнг сравнивал этот процесс с углеродно-азотным циклом Солнца: отталкиваются одни частицы атома и притягиваются другие, обновляя тем самым тот же атом.

Соглашаясь с М.-Л. фон Франц в вопросе необходимости применения к теории Юнга идеи поля, отметим, что рассматриваем данную концепцию в ином ракурсе. Для нас не архетип является источником поля, а поле формирует ряд определенных архетипов, так же взаимодействующих друг с другом. Также мы считаем ошибочным деление архетипов на главные и второстепенные и неоспоримое доминирование одного из архетипов. Все они были подчинены единственной цели – так организовать деятельность человека, чтобы он мог противостоять страху и факторам, его вызывающим. Это скорее система пульсирующих архетипов, когда в зависимости от обстоятельств тот или иной архетип проявляет себя как определяющий.

Он становится центральным в поведении человека, и остальные архетипы или скорее даже формы их проявления (обряды, ритуалы), как и деятельность человека, становятся зависимыми от этого архетипа. Эта зависимость объясняется как изменением природногеографических условий труда, изменением вида хозяйственной деятельности, так и естественным развитием сознания человека.

Здесь важно сделать примечание, касающееся первоначального смысла обрядов, магических действий, символов и образов. «Единый образ психической жизни» ни в коей мере не подразумевает объяснение символов, обрядов и в конечной сумме архетипов одного народа идентичными или сходными символами, обрядами и архетипами другой расы и цивилизации.

Даже в рамках культуры одного этноса архетипы претерпевают определенные трансформации. Насколько менялись условия жизни народа и его культура, настолько изменялся архетип и его роль в жизни традиционного общества.

Подобно морфологии, формирующейся селективными факторами (по Ч. Дарвину), поведение также определяется избирательными обстоятельствами. Архетипы, сформировавшиеся на ранней стадии эволюции человека, являлись высокоадаптивными чертами, которые проявлялись в человеческом роде в результате естественного отбора. То есть, с одной стороны, архетипы форми- ровались под воздействием определенных условий, с другой – способствовали приспособлению человека и человеческого коллектива к установленным обстоятельствам и облегчали его дальнейшее развитие. Они предлагают фиксированную линию поведения человека, регламентируют его жизнедеятельность. Конечно, строгое следование архетипу в чем-то ущербно и предполагает определенную ограниченность, однако их активное взаимодействие позволяет регулировать все сферы жизни человека без существенных перекосов. Неразумно делить архетипы на позитивные и негативные. Каждый из них был сформирован естественным эволюционным путем, отшлифован временем, дополнял другие и органично занимал свою нишу. Элиминировав тот или иной архетип, мы не только лишены возможности дать беспристрастную картину всех архетипов, но и не сможем провести объективный анализ интересующего нас того или иного феномена или явления. Необходимость в таком анализе не потеряла актуальности и сегодня, так как в большинстве своем уже не испытывая негативного воздействия природы в той степени, в какой его испытывали наши предки, мы подвергаемся влиянию архетипов.

Устойчивость архетипов объясняется тем, что, во-первых, животные инстинкты, а вместе с ними и биологические страхи всегда будут сопровождать человека, пока у него есть потребность в удовлетворении этих инстинктов.

К. Г. Юнг верно подметил, что «каждое время имеет свою однобокость, свои предубеждения и свою душевную жизнь. Временнáя эпоха подобна индивидуальной душе, она отличается своими особенностями, специфически ограниченными свойствами сознания, и поэтому требует компенсации, которая... может быть осуществлена... лишь таким образом, что какой-нибудь поэт или духовидец выразит все невысказанное содержание времени и осуществит в образе или деянии то, что ожидает неосознанная всеобщая потребность» [8, с. 271].

В первобытности жизнь человека пронизана физическим, животным страхом, связанным с неопределенностью физического существования. Современника, как и нашего далекого предка, пугают голод, холод, смерть. Человек внушительной физической комплекции или обладающий большой физической силой, как и прежде, внушает большее уважение; как и в отдаленные времена, человек страшится одиночества и стремится к коллективному существованию. Основные человеческие инстинкты оставались всегда, менялись только условия и интенсивность их протекания.

Во-вторых, первобытные физические страхи дополнились социальными. Освободившись от прямого воздействия страхов, источник которых напрямую угрожал физическому существованию человека, наше развитое сознание словно «по привычке», заполняя освободившееся место, «придумало» новые. Страх становится более «интеллектуальным» и «интеллигентным» – боязнь не оправдать ожиданий, опозориться, потерять близких, работу, внешнюю привлекательность и др., но по-прежнему остается одним из самых сильных чувств человека, причем страх первобытного человека был сильнее, так как он прямо был связан с ощущением физической боли, которой боятся и современные люди. Однако сегодня на первое место выходит боль душевная, ибо возможность испытать физическую боль по сравнению с первобытными временами снизилась.

Бояться чего-то конкретного проще, так как тогда мы можем действовать против этого. Вследствие этого в современном обществе возросло количество стрессов, неврозов и фобий, так как страх обезличен. Часто у него нет конкретного носителя. Одни из самых неприятных связаны с общением: страх перед чужими взглядами, большим скоплением людей, боязнь выступать перед зрителями и есть в общественных местах. Данные страхи еще можно понять и объяснить необходимостью далекого предка человека следовать строгой регламентации жизни в первобытном стаде и боязнью ее нарушить. Однако немало страхов, которые есть «изобретение» современности: боязнь мяса – карнофобия, овощей – лаханофобия, пищи – цибофобия, чеснока – аллиумофобия, любви – эротофобия, богатства – плутофобия, тканей – тек-стофобия, птичьих перьев – птеронофобия, лысых – пеладофобия, бородатых – погоно-фобия, женитьбы – гамофобия, невинных девушек – партенофобия, красивых женщин – калигинефобия, танцев – хорофобия и даже фобиофобия – страх перед страхами.

Эти страхи в чем-то даже «страшнее» несущих угрозу нашему физическому существованию. Особенность страха в традиционном классическом смысле – его предметная направленность. Мы боимся чего-то определенного, это страх перед чем-то. Человек испытывает неприятные эмоции, переживание чего-то нежелательного, хочет, чтобы чего-то не было. У животных это единственная форма страха. У человека, однако, есть и другое состояние: страх, беспокойство, состояние дискомфорта, не привязанное к какой-то определенной причине. Отличие этого состояния, которое присуще только человеку, заключается в отсутствии предметной отнесенности. И если страх – это ожидание чего-то определенного, то ожидание неопределенного, ситуативного, но одноразового порождает тревогу. В наше время положение усугубляется тем, что при постоянном присутствии «старых» страхов появилась экзистенциальная тревога – ожидание постоянного присутствия в жизни непредвиденных событий. Страх и тревогу могут испытывать и животные, но экзистенциальная тревога присуща только человеку.

У страха есть конкретный объект, с этим объектом можно как-то встретиться, проанализировать его, побороться с ним, вытерпеть его, как-то к нему отнестись. Со страхом жить легче, если знаешь, чего бояться. Гораздо хуже, когда не знаешь, чего бояться. С экзистенциальной тревогой нельзя бороться, потому что нет объекта, которому надо идти навстречу, кроме бытия в целом. Если человек охвачен тревогой, он оказывается лишен опоры – возникают беспомощность, дезориентация, неадекватные реакции. Поэтому в состоянии тревоги человек всегда стремится к тому, чтобы строго определять объекты страха, ведь со страхом можно как-то взаимодействовать. Превращение тревоги в страх, неважно перед чем, помогает избавиться от этого ужаса.

В этом плане неслучаен интерес к жанру noir, фильмам ужасов, которые являются естественной формой выражения страхов нашей цивилизации. Человек «тоскует» по сво- им первобытным страхам – они «хорошая» замена страхам реального мира. По мнению К. Г. Юнга, современный человек с его чрезмерным рационализмом, во всем полагаясь исключительно на сознание, «освободился от „предрассудков“ (так, во всяком случае, он полагает [9, с. 91]. Однако «сознание требует для своего поддержания значительного усилия. Человек устает от пребывания в сознательном состоянии. Он истощается сознанием» [11, с. 15]. Как следствие, он вновь хочет стать примитивным, первобытным, бессознательным. Его тянет к иррациональному, символическому, архетипическому, тому, что находится по «ту сторону» сознания, причем эта тяга также идет «без ведома» сознания.

В немалой степени это устремление отражено и в сказках. Как использует Емеля-дурак подаренное ему щукой колечко? Что просит пушкинский старик у золотой рыбки для своей старухи? Как используют возможности волшебной палочки? Никто из сказочных героев не просит: «Мира во всем мире!» Все гораздо прозаичнее. Все просьбы направлены на то, чтобы обеспечить или облегчить физическое существование конкретного лица. Все, что избавит человека от голода, холода, страданий и страха за свое телесное существование, т. е. удовлетворит инстинктивные, животные, природные потребности человека. Главное же, что приобретает человек, точнее, теряет благодаря обладанию чудесными артефактами, – это страх. Страх перед природой, людьми, обстоятельствами.

Здесь отметим следующий парадокс. Если раньше страх помогал избежать преждевременной смерти, то, становясь более сознательным, разумным существом, человек стал меньше бояться смерти, и на первый план вышел страх душевного дискомфорта, душевной боли, которые для многих стали невыносимее физических страданий. Для современного человека страх смерти уже не столь страшен, как социальные страхи. Страх смерти вообще отступил на второй план. Трудно представить себе далекого предка, который от стыда за свой промах на охоте бросился бы с верхушки дерева головой вниз или вскрыл себе вены каменным топором за убийство соплеменника. В худшем случае его просто съели бы.

В психологии существует понятие «пограничной ситуации» – ситуации, в которой резко обостряется самоосознание личности, как правило, это моменты непосредственной угрозы жизни. Наш далекий предок находился в такой ситуации подавляющее количество времени существования. Смена образа жизни снизила уровень и частоту появления «пограничной ситуации», однако многовековой опыт необходимости физического выживания в экстремальных ситуациях остался. Смещение акцента с физических страданий в область душевных – это попытка замещения с целью не давать организму расслабляться и всегда быть готовым отреагировать на опасность физическому существованию человека. Перефразируя, скажем: от душевной боли до физической – один шаг. Примечательно, что организм одинаково реагирует на физическую и душевную боль – слезами.

Наш далекий предок, встречаясь с шокирующими явлениями, уверен в своей душевной полноценности; он размышляет о фетишах, духах или богах. При этом наши эмоции, в сущности, те же. Единственное отличие заключается в том, что «ужасы, порождаемые нашей рафинированной цивилизацией, могут оказаться еще более угрожающими, чем те, которые дикари приписывали демонам» [10, с. 228–229].

Однако «человеческая психика далека от полного синтеза, напротив, она слишком легко готова распасться под напором неконтролируемых эмоций» [10, с. 212]. И хотя это в большей степени свойственно первобытным племенам, «мы тоже можем оказаться диссоциированными (разрушенными. – Д. И. ) и утратить собственную идентичность» [12, с. 212].

Все больше людей стремятся преодолеть оторванность от своих корней, склонны смотреть назад и вглубь, искать поддержку и защиту в стабильных ценностях предков, хотя, по мнению К. Г. Юнга, «из первобытных мыслей человечества нельзя вывести философскую систему, а можно лишь извлечь антиномии, которые, однако, во все времена и во всех культурах создают неисчерпаемую основу всей духовной проблематики» [12, с. 182].

Предвидя возможный упрек в возвыше- нии роли бессознательного в жизни человека отметим, что на то есть веская причина. К. Г. Юнг использует очень удачное сравнение человеческого разума с органами тела «каждый из которых имеет “за плечами” длительную историю эволюции». Говоря об «истории», он имеет в виду «биологическое, доисторическое и бессознательное развитие разума архаического человека, психика которого была еще так близка к животной (и которая имеет более продолжительную историю, нежели психика «человека сознательного» – Д. И.). Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума точно так же, как строение нашего тела восходит к общей анатомической структуре млекопитающих... Искушенный исследователь разума может сходным образом увидеть аналогии между образами сна (считаем, сюда следует отнести и поведенческие стереотипы. – Д. И.) современного человека и продуктами примитивного сознания, его “коллективными образами”...» [10, с. 254–255].

На первый взгляд кажется, что поверхность нашего мира очищена от всех суеверных и иррациональных элементов – ведьм, колдунов, вампиров, оборотней и прочих злонамеренных персонажей, окружавших первобытного человека. Однако наш внутренний мир от подобной примитивности не свободен. Как реагирует большинство из нас, если дорогу перейдет черная кошка; если встретится человек с пустым ведром; какие эмоции охватывают нас при «встрече» с числом 13? Список можно продолжить. Даже при отрицании подобного рода «суеверной чепухи», попав в «критическую» ситуацию, мы вспомним ее негативную составляющую. Такие, казалось бы, языческие пережитки оказались настолько сильны, что их не смогла вытравить даже христианская традиция, более того, отчасти она их впитала. Например, запрет на работу в церковные праздники. На Благовещение «птица гнезда не вьет, девка косу не плетет». И это при том, что «суббота для человека, а не человек для субботы». Конечно, для большинства это не более чем предрассудки, но эмоциональная составляющая их очень велика.

Опираясь на мысль К. Г. Юнга о невозможности «дать произвольную (или универсальную) интерпретацию любого архетипа»

и необходимости его объяснения «способом, на который указывает вся жизненная ситуация индивида, которому он принадлежит» [10, с. 286–287], подчеркнем еще раз, что именно страх и прежде всего страх смерти постоянно присутствовал и присутствует в жизни человека, а стремление к его преодолению послужило основой для формирования архетипов. Инстинкт самосохранения один из базовых, а по мнению К. Г. Юнга, само наличие инстинктов доказывает существование архетипов.

Мы не ставим цель выявить разницу в достаточно широком диапазоне всех оттенков страха. Для нас первостепенным является то, что страх – естественная реакция организма на опасность. Чувство опасности есть напоминание живому существу о его возможной гибели. Страх позволяет нам выжить. «Если б знание о смерти не было бы намертво вбито в гены, то все живое на земле погибло бы, перестав страшиться любых опасностей... чувство опасности в подсознании животного и человека адекватно страху смерти» [2, с. 84].

По мнению известного психоаналитика Э. Фромма, избавиться от страха перед смертью – все равно что избавиться от собственного разума. В книге «Человек для себя» он пишет: «Сознание, разум и воображение нарушили “гармонию” животного существования. Их появление превратило человека в аномалию, в каприз универсума. Человек – часть природы, он подчинен физическим законам и не способен изменить их; и все же он выходит за пределы природы... Брошенный в этот мир в определенное место и время, он таким же случайным образом изгоняется из него. Осознавая себя, он понимает свою беспомощность и ограниченность собственного существования. Он предвидит конец — смерть. Он никогда не освободится от дихотомии своего существования: он не может избавиться от разума, даже если бы захотел; он не может избавиться от тела, пока жив, и тело заставляет его желать жизни» [7, с. 158].

Даже столь мощная вера, как христианство, не смогла искоренить в человеке примитивную животную боязнь физической гибели. Во все века теологи и «свободные мыслители» христианства заостряли психо- логическую проблему смерти как преодоление страха и отчаяния.

В отличие от первобытного дикаря, которого на каждом шагу подстерегали опасности и который по малейшему поводу испытывал чувство страха и трепет перед магическими воздействиями, современный человек может обойтись без помощи сверхъестественного. Однако его демоны и боги вовсе не исчезли, они всего лишь обрели новые имена, что позволяет архетипам оставаться живыми психическими силами.

Проявление архетипов обуздать весьма непросто. Однако осмысление всей силы бессознательного, постижение условий его развития, придание ему статуса реального способно лишить его разрушительного потенциала. Многочисленные международные и локальные конфликты, опасность ядерной войны, экологическая угроза и тому подобное сопровождаются чувствами страха, неуверенности, ощущением бессмысленности существования. Это умонастроение есть последствие восприятия современной эпохи как периода упадка, разложения, кризиса цивилизации. Человек ощущает нестабильность окружающего мира, уменьшаются его оптимизм и желание смотреть вперед, его охватывает «шок будущего [6]. Кроме того, экономически развитые общества не сформировали к настоящему времени «...идеологии, способные удовлетворить человеческую потребность в осмысленном существовании и ощущении общности» [4, с. 326].

Эволюция сознания человека и сейчас далека от завершения, поскольку значительные области человеческого разума погружены в темноту. Наша психика – лишь часть природы. Любые же социальные и технические прогрессы ничего не меняют ни в духовной сущности человека, ни в биологической. Современным человеком движущая сила страха, в том числе страха смерти, уже не осознается. Тем не менее развитие цивилизации обеспечивается стремлением человека в первую очередь к физическому и отчасти душевному комфорту, который возможен только при отсутствии страха перед природой, людьми, обстоятельствами.

Список литературы Методология категории архетипа и чувство страха как базовое чувство в формировании архетипов (фундирование архетипического подхода в исследовании архаических духовно-культурных ценностей древней мордвы)

- Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных/Ч. Дарвин. -СПб.: Питер, 2001. -384 с.

- Лаврин А. П. Хроники Харона/А. П. Лаврин. -М.: Моск. рабочий, 1993. -416 с.

- Мария-Луиза фон Франц. Прорицание и синхрония. Психология значимого случая/МарияЛуиза фон Франц [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.psiland.narod.ru/psiche/ML/Sinchro/3.htm. -Загл. с экрана.

- Росс Л. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии/Л. Росс, Р. Нисбетт. -М.: Аспект-Пресс, 1999. -429 с.

- Соболев Д. Архетипы без Юнга. Из глубин психоанализа к поверхности массовой культуры/Д. Соболев//Вопр. лит. -2009. -Май-июнь. -С. 165-233.

- Тоффлер Э. Шок будущего/Э. Тоффлер. -М.: ACT, 2002. -557 с.

- Фромм Э. Психоанализ и религия/Э. Фромм//Сумерки богов. -М., 1990. -398 с.

- Юнг К. Г. Дух Меркурий: собр. соч./К. Г. Юнг. -М.: Канон, 1996. -384 с.

- Юнг К. Г. К вопросу о подсознании/К. Г. Юнг//Юнг К. Г. Человек и его символы. -М., 1997. -368 с.

- Юнг К. Г. Символы и толкование сновидений/К. Г. Юнг//Юнг К. Г. Символическая жизнь. -М., 2003. -326 с.

- Юнг К. Г. Тавистокские лекции/К. Г. Юнг//Юнг К. Г. Символическая жизнь/К. Г. Юнг. -М., 2003. -326 с.

- Юнг К. Г. Архаичный человек/К. Г. Юнг//Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. -М., 2007. -288 с.

- Юнг К. Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству/К. Г. Юнг [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.lib.rus.ec/b/146039/read №t20. -Загл. с экрана.