Методология летно-испытательной деятельности космонавтов при создании пилотируемого транспортного корабля

Автор: Калери Александр Юрьевич, Кукин Олег Николаевич, Серов Марк Вячеславович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 2 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается организация деятельности космонавтов-испытателей на основе единой методологии, позволяющей обеспечить подготовку и выполнение летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Методология летно-испытательной деятельности космонавтов-испытателей при создании пилотируемого транспортного корабля отличается от существующей организации работ прежде всего продуктивностью и инновационной направленностью. Предлагаемая методология рассматривается как система принципов и способов организации и построения деятельности, как учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Представлены составные части методологии, ее логическая и временная структуры, технология выполнения работ, текущие результаты применения методологии в РКК «Энергия».

Методология, космонавт, пилотируемый транспортный корабль, летно-испытательная деятельность, инновационная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14343559

IDR: 14343559 | УДК: 629.78.018

Текст научной статьи Методология летно-испытательной деятельности космонавтов при создании пилотируемого транспортного корабля

Разработка пилотируемого транспортного корабля (ПТК) нового поколения, принципиально отличающегося от предыдущих возможностью выполнения полетов к Луне, вызывает необходимость заново рассмотреть вопросы обеспечения готовности космонавтов к выполнению более сложных задач космического полета в условиях повышенных рисков из-за удаленности от Земли и большей автономности полета. Создание ПТК — это инновационный процесс, в котором постоянно ведется поиск оптимальных решений, что влечет за собой изменения компоновки, конструкции, характеристик систем и оборудования. Существенная особенность деятельности космонавта как испытателя заключается в активной творческой работе вместе с другими разработчиками ПТК над всеми аспектами взаимодействия экипажа с кораблем и его составными частями (СЧ).

Особенности летно-испытательной деятельности

Для космонавта-испытателя (КИ) вновь создаваемого корабля важно обладать всеми профессиональными качествами испытателя новой техники, позволяющими предвидеть полетные ситуации на основе понимания процессов, происходящих при испытаниях, и вместе с тем иметь опыт реальной деятельности в условиях космического полета.

Существующая организация работ космонавтов сложилась в условиях длительного (около сорока лет) периода создания и летных испытаний ряда модификаций транспортного пилотируемого корабля «Союз Т», «Союз ТМ», «Союз ТМА», «Союз ТМА-М», «Союз МС». Особенность профессиональной деятельности космонавта в настоящее время заключается в разнообразии задач космического полета на орбитальную пилотируемую станцию (ОПС). Подготовка по кораблю занимает важное, но не главное место в общей программе подготовки экспедиции на ОПС. Претендент в космонавты, прошедший профессиональный отбор и базовую подготовку, получает квалификацию «космонавт», еще не имея опыта космического полета. Дальнейшее его формирование как профессионала происходит в процессе специального обучения и подготовки на тренажерах, других технических средствах, моделирующих процессы управления космическим кораблем (КК), деятельность на ОПС и некоторые условия космического полета. Профессиональное становление космонавта может растянуться на годы, при этом подготовка к выполнению космического полета превращается в долгий учебно-тренировочный процесс под руководством преподавателей и инструкторов. По завершении полного цикла подготовки в составе экипажа космонавтов допускают к выполнению реального космического полета, в котором возможны и непредвиденные ситуации, для преодоления которых требуются особые профессиональные качества испытателя. Технология подготовки к полету на кораблях «Союз» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в настоящее время базируется на многократной отработке режимов полета корабля на тренажерах с целью получения устойчивых навыков управления [1]. Можно отметить следующие особенности подготовки экипажей к полету на серийном КК типа «Союз»:

-

• деятельность космонавтов направлена на освоение типовых полетных задач в соответствии с программой подготовки к выполнению однотипных полетов на ОПС;

-

• содержание деятельности космонавта в значительной мере нормировано соответствующими документами (программой подготовки, расписанием занятий, методиками обучения, эксплуатационной документацией и др.);

-

• подготовка космонавтов включает теоретическое и практическое обучение, в процессе которого космонавт получает теоретические знания, вырабатывает специальные навыки и умения, необходимые для выполнения космического полета, а также для выживания после посадки;

-

• теоретическое обучение проводят преподаватели Центра подготовки космонавтов на основе традиционных форм передачи знаний (лекции, семинары);

-

• практическое обучение проводят инструкторы на тренажерах и макетах корабля в соответствии с методиками.

Таким образом, при подготовке к типовому полету деятельность космонавтов основана на хорошо освоенной повторяющейся технологии. Такая деятельность может быть отнесена к репродуктивной [2].

Методология работы космонавта-испытателя

Космонавт-испытатель, участвующий в создании нового корабля, рассматривает его характеристики с позиций их достаточности для успешного и безопасного выполнения космического полета. Его деятельность приобретает выраженный продуктивный характер в связи с объективными потребностями активного влияния на облик и характеристики новых систем, на организацию их взаимосвязи, определяющей способы контроля и управления кораблем, который придется испытывать в полете. В итоге это определяет готовность экипажа к потенциальным нештатным ситуациям, его возможности быстро анализировать обстановку, прогнозировать события, находить нестандартные решения, взаимодействуя с кораблем для достижения поставленных целей.

В чем же суть предлагаемой методологии и почему такой подход необходимо применить к организации летно-испытательной деятельности космонавтов при создании нового корабля?

Методологию определяют как систему принципов и способов организации и построения деятельности, как учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. При детальном рассмотрении вопросов применения методологии в разных областях научной и практической деятельности [2] выявлено, что репродуктивная деятельность, которая базируется на нормативно одобренных действиях и операциях, типовых способах выполнения задач, на хорошо освоенных и документально закрепленных технологиях, хорошо организована и поэтому в применении методологии не нуждается. Разработка и применение методологии необходимы для организации продуктивной, инновационной деятельности, которая направлена на получение нового результата [2].

Организация деятельности заключается в построении целостной системы на основе логической структуры, функционирующей в соответствии с определенной временнóй структурой.

Согласно этой концепции, «логическая структура включает в себя следующие компоненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. Внешними по отношению к этой структуре являются следующие характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы» [2].

Деятельность осуществляется в определенной временнóй последовательности, распределенной по фазам (состояниям), стадиям (ступеням) и этапам (календарным периодам).

В соответствии с предложенным подходом методология базируется на следующих составляющих (рис. 1):

Особенности Принципы Условия Нормы

Средства Методы Способы Приемы

• Фазы

■ Стадии

• Этапы

• Субъект '

• Объект

• Предмет

• Формы

• Средства

• Методы

• Результат

Логическая структура деятельности

Характеристики деятельности

Временная структура деятельности

Технология выполнения работ и решения задач

Рис. 1. Составные части методологии

Цель построения методологии — определить принципы и способы организации деятельности космонавтов-испытателей для обеспечения высокого уровня их профессиональной готовности к решению полетных задач в процессе летных испытаний ПТК.

Характеристики деятельности космонавтов-испытателей

В соответствии с целью определены следующие принципы деятельности КИ ПТК:

-

• активное участие в процессах разработки корабля: изучение проектных решений, анализ характеристик, заложенных в проектных документах, поиск альтернативных технических решений, определение требований к системам корабля с позиций экипажа, анализ и проектирование интерфейсов экипажа с кораблем и его составных частей;

-

• экспертная оценка предлагаемых технических и конструктивных решений;

-

• интерактивное постоянное взаимодействие с разработчиками и испытателями нового корабля с целью получения дополнительных знаний и обмена опытом;

-

• активное участие в создании экспериментальной базы, в экспериментальной отработке систем и СЧ корабля с целью изучения особенностей их работы, понимания возможных неисправностей;

-

• совершенствование профессионально важных качеств, необходимых для быстрого анализа ситуаций и принятия решений, развитие навыков поисково-аналитической деятельности [3].

Условия деятельности КИ ПТК, соответствующие изложенным принципам, должны предусматривать организационнотехническое обеспечение работ в структуре головной организации-разработчика ПТК:

-

• выпуск организационно-распорядительных документов;

-

• назначение группы КИ ПТК, включая ведущего КИ, с предоставлением необходимых полномочий;

-

• инженерно-техническая поддержка работ по анализу документации проекта ПТК и технических решений по системам ПТК;

-

• взаимодействие с разработчиками систем в рамках эргономического обеспечения ПТК в соответствии с государственными стандартами и документацией генерального конструктора;

-

• обеспечение поддержания здоровья и устойчивости к факторам полета (перегрузки, невесомость);

-

• создание и поддержание моделирующих средств для экспериментальной отработки интерфейсов экипажа с кораблем, для развития профессиональных навыков и умений КИ ПТК.

Без подобной нормативной организации и материально-технического обеспечения деятельности КИ летно-испытательная работа будет иметь бессистемный характер с низкой эффективностью.

Космонавты-испытатели, как и остальные участники проекта ПТК, должны соблюдать нормы деятельности , которые представляют собой систему ограничений, определяемых, с одной стороны, совокупностью нормативных документов (стандарты, положения, инструкции, приказы и т. д.), а с другой — фактически сложившимися правилами и взаимоотношениями, включая нормы профессиональной этики. Этому аспекту редко уделяется должное внимание, но, согласно исследованиям психологов [4], в области продуктивной творческой деятельности очень важно направлять развитие личности и при этом находить компромисс между творческим началом и нормативными ограничениями, которые обычно служат причиной разногласий. Характерные противоречия можно увидеть на примерах внедрения новых технических средств, нового оборудования, когда жесткие ограничения на условия их применения зачастую служат для разработчиков психологическим барьером при рассмотрении возможности их использования без попыток анализа обоснованности таких ограничений. Для преодоления противоречий требуется согласованная целенаправленная работа всех структур предприятия-разработчика ПТК по внедрению инноваций. Исследования подтверждают, что в процессе нормативно организованного коллективного творчества вырабатываются новые нормы профессиональной деятельности, которые закрепляются в виде стандартов и другой нормативной документации [4].

Логическая структура деятельности

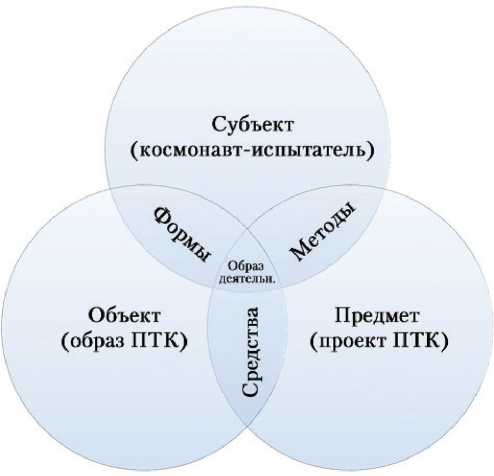

Составные части логической структуры деятельности космонавта-испытателя можно наглядно представить в виде диаграммы Венна (рис. 2), на которой базовые отношения определяются взаимодействием субъекта, объекта и предмета деятельности .

Субъектом выступает КИ, включенный в структуру головной организации-разработчика ПТК (РКК «Энергия», летно-испытательный отдел).

Объектом является образ нового пилотируемого корабля, который формируется на разных стадиях разработки проекта в виде соответствующих представлений: описания назначения, конструкции и состава систем; общего вида ПТК; проектных электронных моделей; требований к ПТК; документов проекта (пояснительных записок, схем, технических заданий на СЧ ПТК и др.); электронных и материальных макетов СЧ ПТК.

Рис. 2. Логическая структура деятельности

В качестве предмета деятельности рассматривается реализация нового корабля в виде набора конструкторских электронных моделей, чертежей, материальных макетов и моделирующих средств (макеты, стенды, опытные образцы СЧ ПТК, включая также интерфейсы экипажа с ПТК и алгоритмы его деятельности), а в конце процесса создания (на стадиях изготовления и испытаний) — опытный образец корабля.

Взаимодействие субъекта с объектом (образом ПТК) происходит преимущественно в форме интеллектуальной деятельности, включающей познавательные компоненты (изучение документов проекта и электронных объемных моделей ПТК), поисковоаналитическую деятельность, направленную на обобщение предыдущего опыта и формирование собственных представлений о корабле и его характеристиках.

Для взаимодействия субъекта с предметом деятельности используются следующие методы:

-

• теоретические — проектирование деятельности космонавта и интерфейсов экипажа с ПТК;

-

• экспериментальные — отработка взаимодействия космонавта с системами и конструкцией ПТК, макетирование, экспертная оценка СЧ ПТК.

В результате этих взаимодействий КИ формирует сложный многомерный образ деятельности на каждом этапе создания корабля. Образ характеризуется следующими основными свойствами, позволяющими ему служить в качестве регулятора действий: целостность, дифференцированность, па-норамность и адекватность отражаемой объективной реальности [5]. Целостность и дифференцированность образа проявляются в его многоуровневости, позволяющей представить ПТК в многообразии его свойств и отношений. Это обеспечивает возможность использовать в ходе деятельности разные свойства СЧ и их отношений. Образ формируется на базе профессионального опыта КИ, развивается и все более полно и адекватно отражает действительность. Вместе с тем, в нем все более проявляются особенности субъекта [5].

Для образа, регулирующего предметные действия оператора, выделяют три фундаментальные характеристики: «концептуальная модель», «оперативный образ» и «образ-цель» [5]. Концептуальная модель — это базовый компонент, глобальный образ, формирующийся у КИ, в котором отражаются объект и ситуации управления в предстоящем космическом полете. Содержание концептуальной модели определяется совокупностью всех знаний и опыта КИ, накопленных на всех этапах создания ПТК. Они служат базой для принятия решений космонавтом в полете. Оперативный образ является регулятором актуального действия, в нем отражается конкретная ситуация в чувственной форме на основе ощущений и восприятия. Вместе с тем он выступает как определенный этап развертывания концептуальной модели, которая регулирует процесс перехода от одного оперативного образа к другому [5, с. 64]. Образ-цель является системообразующим фактором, организующим и направляющим процессы образного отражения. Образ-цель, как и концептуальная модель, содержит профессиональный опыт КИ, «включает представление о средствах деятельности, определяет селекцию, интеграцию и оценку информации, а также формирование гипотез и принятие решения. Образ-цель должен сохраняться в течение всего времени выполнения деятельности» [5, с. 26]. В нем также отражаются субъективные условия деятельности: мотивы, субъективно-личностное отношение КИ к заданию, определяемое, прежде всего, значимостью результатов деятельности, уровнем сложности задач, уровнем общей и специальной его подготовки, внутренней готовностью действовать соответствующим образом в конкретный момент [5].

Психический образ , имеющий сложную многомерную и многоуровневую структуру, сформированный у КИ в процессе создания ПТК, обеспечит его полноценную деятельность на основе полного понимания процессов функционирования ПТК в космическом полете. Такой наиболее полный образ нового корабля формируется в практической деятельности, сопровождающей все этапы его создания, начиная с определения требований, разработки проекта, создания макетов, экспериментальной отработки, и, наконец, — в летных испытаниях.

Для воплощения многоуровневого и многомерного образа ПТК в проекте ПТК создаются средства деятельности: макеты ПТК и его СЧ, моделирующие стенды, позволяющие экспериментально проверить соответствующие характеристики корабля и его СЧ.

Временнáя структура деятельности

Следующая часть рассматриваемой методологии — структура, включающая в себя фазы, стадии, этапы деятельности.

Деятельность выполняется циклически, каждый цикл включает в себя следующие фазы: планирование, реализация и оценка результатов. На первой фазе рождается модель создаваемой системы деятельности и план ее реализации. На второй фазе реализуется модель деятельности, выполняются запланированные работы. На третьей фазе получают оценку реализованной системы деятельности и определяют необходимость ее доработки или создания новой системы.

Стадии деятельности определяются типовой последовательностью выполнения работ при создании ПТК (таблица).

Деятельность космонавта-испытателя на стадиях создания нового пилотируемого транспортного корабля

|

Стадии |

Деятельность космонавта-испытателя |

Период |

|

Разработка эскизного (технического) проекта |

Изучение и анализ технического проекта по документам и проектным электронным моделям изделия (ЭМИ): основные характеристики, компоновка корабля и бортовых систем, циклограммы работы. Взаимодействие с ведущими специалистами |

5–9 лет до ЛИ ПТК |

|

Определение функциональных зон и рабочих мест экипажа, интерфейсов экипажа с СЧ корабля |

||

|

Проведение работ по эргономическому обеспечению. Предварительное моделирование деятельности экипажа по выполнению полетных операций и режимов управления на макетах и на стенде эргономической отработки |

||

|

Разработка предложений по формам и содержанию информационно-управляющего интерфейса экипажа с системами корабля, по представлению мнемосхем и процедурам контроля систем |

||

|

Разработка рабочей конструкторской документации |

Анализ и согласование технических заданий на системы, предлагаемых технических решений и конструкции СЧ корабля |

4–6 лет до ЛИ ПТК |

|

Анализ конструкторских ЭМИ СЧ ПТК, согласование рабочей документации. Разработка предложений по уточнению компоновки командного отсека, рабочих мест и интерфейсов экипажа с ПТК |

||

|

Эргономическая оценка оборудования корабля и отработка макетных образцов в части интерфейсов экипажа |

||

|

Экспериментальная отработка деятельности экипажа на макетах и на стенде эргономической отработки |

||

|

Изготовление опытных изделий комплекса. Наземная отработка |

Участие в комплексных испытаниях |

1–5 лет до ЛИ ПТК |

|

Сопровождение изготовления и испытаний ПТК в качестве представителей экипажа |

||

|

Экспериментальная отработка интерфейсов экипажа с ПТК на макетах и стендах |

||

|

Эргономическая оценка по результатам изготовления в части интерфейсов экипажа |

||

|

Экспериментальная отработка деятельности экипажа на старте и после посадки |

Изучение документации проекта по действиям экипажа в аварийных ситуациях, определение алгоритмов деятельности |

1–5 лет до ЛИ ПТК |

|

Разработка предложений по средствам обеспечения деятельности в аварийных ситуациях |

||

|

Специальная подготовка космонавта-испытателя для обеспечения готовности к аварийным ситуациям |

||

|

Экспериментальная отработка деятельности экипажа на макетах ВА |

||

|

Экспериментальная отработка действий экипажа на ТК и СК |

||

|

ЛИ, включая подготовку на ТК и СК |

Подготовка и выполнение кратковременного полета на МКС для получения опыта космического полета |

2–3 г. до ЛИ ПТК |

|

Специальная подготовка к ЛИ ПТК в качестве члена экипажа |

0,1–1 г. до ЛИ |

|

|

Обеспечение деятельности экипажа ПТК при подготовке к старту |

2 нед. до ЛИ |

|

|

Участие в ЛИ, в анализе несоответствий, возникающих при выполнении ЛИ, экспериментальная отработка полетных ситуаций на моделирующих стендах (по необходимости) |

ЛИ ПТК |

Примечание. СЧ — составные части; ПТК — пилотируемый транспортный корабль; ЛИ — летные испытания; ТК — технический комплекс; СК — стартовый комплекс.

Этапы деятельности определяются генеральным планом работ по осуществлению проекта, согласно которому запуск беспилотного корабля планируется в 2021 г., а пилотируемого — в 2023 г. [6], а также календарными планами практической реализации проекта и особенностями его финансирования.

Технология выполнения работ и решения задач

Деятельность КИ при создании ПТК организована в рамках структуры Летнокосмического центра (ЛКЦ) и базируется на методологии PLM ( Product Lifecycle Management — управление жизненным циклом продукции), принятой РКК «Энергия» и реализованной на основе современных информационных технологий. PLM позволяет организовать процессы разработки, объединяя новые методы работы с информацией об изделии, и реализовать принципы параллельного проектирования изделий. Разработка ПТК ведется на основе системы автоматизации проектных работ (САПР), включающей в себя:

-

• систему трехмерного проектирования Creo Elements/Pro , обеспечивающую сквозное проектирование изделия;

-

• PLM -систему WindChill для автоматизированной параллельной разработки, изготовления и поддержки всего жизненного цикла изделий;

-

• систему электронного документооборота, включающую автоматизированную систему ведения организационно-распорядительной документации и корпоративный электронный архив документации. При этом используются сетевые технологии Internet/Intranet , коммуникационные сервисы, такие как корпоративная электронная почта, корпоративная коммуникационная система для общения пользователей в режиме реального времени, которая обеспечивает обмен мгновенными сообщениями, голосовую и видеосвязь. Кроме того, предоставляется доступ к дополнительным информационным ресурсам и специализированным информационным системам: «Инженерный справочник для САПР», «Техэксперт», «Консультант+» и др.

Работы КИ выполняются в структуре летно-испытательного отдела, причем крайне важно создать постоянно действующую группу КИ (во главе с ведущим КИ), в которой концентрируются знания и опыт летно-испытательной деятельности, позволяющие сформировать профессионалов, способных надежно обеспечить ЛИ ПТК. Работа подразделений ЛКЦ должна быть нацелена на организационное, методическое и инженерно-техническое обеспечение деятельности группы КИ. Основные средства, позволяющие обеспечить высокий профессионализм КИ, — моделирующие стенды и макеты ПТК.

Разнообразные методы, применяемые в деятельности КИ, позволяют сформировать адекватный образ ПТК, обеспечивающий глубокое понимание процессов, обеспечивающих эффективное взаимодействие с кораблем при выполнении ЛИ. К таким методам можно отнести:

-

• эргономическое проектирование ПТК и проведение эргономической оценки СЧ ПТК;

-

• поисково-аналитическая и проектная работа для оптимизации компоновочных решений, рабочих мест экипажа, полетного оборудования и снаряжения;

-

• анализ и экспертная оценка технических заданий с точки зрения деятельности экипажа ПКА;

-

• проектирование сценариев деятельности, информационно-управляющих интерфейсов экипажа с ПТК и выдача соответствующих исходных данных разработчикам систем;

-

• создание экспериментальных установок, стендов и макетов в интересах эргономического обеспечения и экспериментальной отработки;

-

• участие в наземной экспериментальной отработке СЧ ПТК и подготовке летного изделия.

Способы и приемы, применяемые в деятельности КИ, определяются совокупностью информационных технологий и организацией взаимодействия подразделений, принятых РКК «Энергия» на основе системы управления данными об изделии ( PDM — Product Data Management ). По необходимости разрабатываются рабочие документы, такие как научно-технические отчеты, исходные данные, пояснительные записки, технические решения, акты и протоколы проведения испытаний и эргономической оценки, служебные записки, технические справки. Для выполнения работ создаются соответствующие организационно-технические документы: планы-графики, программы и методики испытаний.

Конечным результатом деятельности КИ может служить выполнение программы космического полета и создание отчета экипажа о проведении летных испытаний ПТК.

Некоторые результаты применения методологии

Методология летно-испытательной деятельности КИ начала формироваться на стадии разработки технического проекта ПТК. Основные усилия были направлены на создание логической структуры деятельности и ее развертывание во временнóм цикле, а также на использование имеющихся технологий САПР. Особое внимание было уделено предмету деятельности — разработаны требования к средствам экспериментальной отработки, создан стенд эргономической отработки (СЭО) ПТК, позволяющий экспериментально моделировать и оценивать основные интерфейсы экипажа.

Применение методологии позволило получить следующие результаты. На стадии технического проекта ПТК, благодаря активности летно-испытательного отдела, разработаны функции и задачи экипажа, определены средства экспериментальной отработки ПТК, на которых планируется участие космонавтов, проведена экспериментальная отработка действий экипажа на проектно-компоновочном макете, разработана новая ручка управления движением и ориентацией, проведен комплекс работ по эргономическому обеспечению ПТК на СЭО ПТК.

Также разработаны и включены в проект разделы в части деятельности экипажа ПТК:

-

• определены основные алгоритмы деятельности экипажа в полете;

-

• выполнен анализ компоновки командного отсека, определены функциональные зоны и рабочие места экипажа;

-

• проработаны интерфейсы космонавта с системами и конструкцией корабля;

-

• разработаны принципы построения информационного интерфейса экипажа с ПТК, проработаны средства отображения информации и органы управления, определен облик рабочих мест экипажа для управления кораблем.

На текущей стадии разработки рабочей конструкторской документации летноиспытательный отдел во взаимодействии с конструкторами и разработчиками систем уточняет характеристики составных частей ПТК. Работы по эргономическому обеспечению включают эргономическую оценку предлагаемой конструкции и оборудования ПТК, макетирование для оптимизации рабочих мест и функциональных зон экипажа, разработку вариантов информационно-управляющих форматов, экспериментальную отработку интерфейсов экипажа на СЭО ПТК [7] и разработку предложений по их совершенствованию.

Заключение

Предложенная методология летноиспытательной деятельности космонавтов обеспечит системную организацию работ КИ по эргономическому обеспечению ПТК на стадиях от проектирования до летных испытаний пилотируемого корабля, а также полноценное включение КИ в процессы создания и испытаний пилотируемого корабля во взаимодействии с его разработчиками.

Летно-испытательный отдел, который создает научно-техническую базу испытательной работы и организовывает взаимодействие КИ с разработчиками систем, выступает в качестве системообразующего организационного и методического ядра, объединяющего КИ при разработке новых пилотируемых КА.

Основное внимание в методологии летноиспытательной работы должно уделяться созданию и использованию моделирующих средств, которые обеспечивают имитацию реального взаимодействия экипажа с системами и кораблем, разработку интерфейсов и алгоритмов работы экипажа. Главная особенность испытательной работы при создании ПТК — это экспериментальная отработка на моделирующих средствах, а не на реальном корабле.

Использование предложенной методологии обеспечивает не только улучшение эргономических характеристик ПТК, но и высокую профессиональную готовность группы КИ, на основе которой может формироваться будущий экипаж ПТК, что способствует достижению конечного результата деятельности КИ — успешного выполнения программы пилотируемого космического полета ПТК.

Список литературы Методология летно-испытательной деятельности космонавтов при создании пилотируемого транспортного корабля

- Курицын А.А., Харламов М.М. Автоматизация управления технологическим процессом комплексной подготовки экипажей орбитальных пилотируемых комплексов//Пилотируемые полеты в космос. 2011. №1(1). С. 87-94.

- Новиков А.М., Новиков Д.А. О предмете и структуре методологии//Мир образования -образование в Мире. 2008. № 1. Режим доступа: http://www.methodolog.ru/artikle/method_a.htm/(дата обращения 20.12.2016 г.).

- Кукин О.Н., Калери А.Ю. Проблемы обеспечения деятельности космонавтов в дальних космических полетах//Инициативы 21 века. 2009. № 4. С. 2-5.

- Балл Г.А. Нормы деятельности и творческая активность личности//Вопросы психологии. 1990. № 6. С. 25-36.

- Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Образ в системе психической регуляции деятельности. М.: Наука, 1986. 172 с.

- MAKS 2015. Пилотируемые системы//Новости космонавтики. 2015. № 10(393). С. 3-4.

- Серов М.В., Кукин О.Н., Радченко В.М., Янюшкин В.В., Харагозян Р.К. Стенд эргономической отработки пилотируемого транспортного корабля как средство проектирования и отработки интерфейсов экипажа//Программные продукты и системы. 2015. № 4(112). С. 30-36.