Методология оценки и прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья на основе адаптивной нейро-нечеткой сети распознавания образов

Автор: Н.В. Зайцева, А.А. Савочкина, М.А. Землянова, Д.В. Горяев, А.Г. Фадеев

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 2 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

Здоровьесбережние работников промышленных производств – национальный приоритет, определяющий возможности сохранения профессионального долголетия. В связи с этим необходимость развития и совершенствования научных основ анализа профессиональных рисков здоровью, связанных со сложным воздействием факторов риска производственной среды и трудового процесса, с акцентуацией персонифицированных оценок приобретает особую остроту. Осуществлены разработка и апробация методологии и программного обеспечения оценки и прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья на основе адаптивной нейро-нечеткой сети распознавания образов. Дизайн исследования основан на модели искусственного интеллекта как математической структуры, обученной распознавать закономерности и определять принадлежность объекта анализа по системе критериев к определенной категории профессионального риска. Обучение и валидация сети осуществлены на примере выборки работников подземной добычи медно-никелевых руд с помощью данных об условиях их труда, воздействующих факторах, индивидуальных медико-биологических показателях (всего 175 000 параметров). Объем обучающей выборки составил 80 %, валидирующей – 20 %. Сеть апробирована на независимой выборке данных о работниках на примере основной профессии бурильщик шпуров. Разработана и программно обеспечена методология, теоретической основой которой является адаптивная нейро-нечеткая сеть распознавания образа, имеющая специальную гибридную многослойную архитектуру, гарантирующую точность прогнозных оценок, минимизацию ошибок. Персонифицированные профессиональные риски для здоровья каждого работника валидирующей выборки, обусловленные развитием вибрационной болезни, связанной с одновременным воздействием производственного шума (на 10–40 дБА выше ПДУ) и вибрации общей на уровне 106–113 дБ, относятся к категории «высокие» и «очень высокие». Риски, обусловленные развитием нейросенсорной тугоухости (НСТ), связанной с сочетанным воздействием шума (на 5–30 дБА выше ПДУ) и комплекса химических веществ (в 2,0–2,5 раза выше ПДКрз), оцениваются в диапазоне от средних до очень высоких. Прогноз для здоровья работников данной профессии независимой выборки показал, что в структуре ожидаемых профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний с риском от низкого до высокого более 75 % обусловлены вибрационной болезнью, 48 % – полинейропатией, 6 % – НСТ, 75 % – дорсопатией, 30 % – гипертонической болезнью. Углубленные исследования состояния здоровья бурильщиков шпуров подтвердили фактическую реализацию прогнозируемых рисков у 87–89 % работников. Разработанная и апробированная методология является эффективной. Достигнута точность прогнозирования на уровне 89 ± 2 %, тренд ошибки прогноза сводится к минимуму. Существенно расширяется возможность получения быстрого и точного персонифицированного прогноза профессионального риска для здоровья работника. Система применима для работников различных сфер производственной деятельности, реализует переход от контактного исследования к количественному прогнозированию без информационных потерь, что определяет ее тиражируемость и масштабируемость.

Производственная среда, трудовой процесс, вредные и опасные факторы, экспозиция, профессиональные риски здоровью, адаптивная нейро-нечеткая сеть, распознавание образа

Короткий адрес: https://sciup.org/142244764

IDR: 142244764 | УДК: 613.6.027, 613.644 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.2.01

Текст научной статьи Методология оценки и прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья на основе адаптивной нейро-нечеткой сети распознавания образов

Савочкина Анна Александровна – старший преподаватель кафедры высшей математики (e-mail: ; тел.: 8 (342) 239-16-97; ORCID: .

Землянова Марина Александровна – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом биохимических и цитогенетических методов диагностики (e-mail: ; тел.: 8 (342) 236-39-30; ORCID: .

Горяев Дмитрий Владимирович – кандидат медицинских наук, руководитель, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю (e-mail: ; тел.: 8 (391) 226-89-50; ORCID: .

Фадеев Алексей Геннадьевич – начальник отдела надзора за условиями труда (e-mail: ; тел.: 8 (391) 227-66-43; ORCID: .

Сбережение и укрепление здоровья работников промышленных производств – национальный приоритет, определяющий возможности сохранения профессионального долголетия в соответствии с темпами социально-экономического развития страны и повышения уровня ее национальной безопасности [1–4]. Достижение данной цели занимает особое место среди приоритетных направлений государственной политики и является важным фактором реализации стратегических интересов Российской Федера-ции1, в том числе таких как «…опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте…».

С учетом расширения периода трудовой активности [1, 4] особую актуальность приобретают вопросы улучшения состояния здоровья работников, снижения заболеваемости неинфекционными болезнями и потерь трудовой активности, связанных со стойкой и временной нетрудоспособностью [5–8]. По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель экономически занятого населения в России на начало 2025 г. составил 62,0 % (75,3 млн человек)2. При этом условиям труда в структуре факторов, определяющих профессиональные риски для здоровья, уровень и характер связанной с ними заболеваемости, принадлежит важнейшее место3 [9–11]. Широкая модернизация и автоматизация основных производств ведущих отраслей промышленности, внедрение энергосберегающих технологий и др. способствуют постепенному изменению традиционного характера труда работников ведущих профессий, снижению выраженности неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса [12]. Вместе с тем сохраняется достаточно большая доля рабочих мест, не соответствующих санитарногигиеническим требованиям к условиям труда4. В горнорудном производстве этот показатель достигает 55 %, а при добыче металлических руд – 65 % от общего количества рабочих мест, в обрабатывающей отрасли – 42 %, на транспорте – 39 %, в электроэнергетике – 37 %, в нефтедобывающей отрасли – 30 % [13, 14]. Условия труда в данных отраслях оценены в основном как вредные (от среднего до очень высокого, класс 3.2–3.4) в соответствии с Федеральной государственной системой учета данных специальной оценки условий труда (СОУТ).

Гигиеническими исследованиями показано, что вредность и опасность условий труда работников ведущих отраслей промышленности определяется комплексом неблагоприятных факторов, под воздействием которых находится порядка 47 % от общей численности занятых (на конец 2024 г.)5. Из них трудовая деятельность 30,4 % работников сопровождается экспозицией шумовибрационного фактора, 11,8 % – химических веществ с воздухом рабочей зоны и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД), 35,2 % – тяжестью и напряженностью трудового процесса [8, 15, 16]. Вредные условия труда формируют значительные профессиональные риски нарушения здоровья и работоспособности, способствуют развитию профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний [12], что оказывает существенное влияние на сохранение трудового потенциала и в целом на демографическую ситуацию в стране. По данным Росстата, на начало 2024 г. из общего числа умерших от всех причин смерти лица трудоспособного возраста составили 58 %, в том числе по причине болезней системы кровообращения – 31 %6. Отмечаемая убыль числа работников в России, ускоренная нисходящей демографической волной, сопровождается их старением. Это подтверждается прогнозными трендами Института демографии НИУ ВШЭ, показывающими, что с 2022 по 2030 г. численность населения РФ с 20 до 59 лет сократится на 2,6 млн человек, при этом доля работающих в возрасте до 40 лет снизится на 6,6 млн, а от 40 до 59 лет увеличится на 4,0 млн, что может оказать значительное влияние на экономику страны, в том числе на рынок труда [17].

В условиях сокращения трудового потенциала на фоне его количественной трансформации проблема здоровьесбережения трудоспособного населения становится особенно острой [18]. Оценка профессиональных рисков, как один из наиболее современных аналитических инструментов принятия управленческих решений, рассчитана на группы работников, находящихся в одинаковых условиях воздействия производственных факторов, при этом учет особенностей персональной реализации рисков проводится в основном в отношении пола, возраста и стажа [2, 12]. Кроме этого, в большинстве ведущих отраслей промышленности условия труда работников основных профессий характеризуются, как правило, сложной взаимосвязанной системой факторов риска, влияющих друг на друга. Традиционные методы оценки профессиональных рисков, осуществляемых в соответствии с действующим руководством Р 2.2.3969-237, не в полной мере учитывают эту сложность, что свидетельствует о необходимости развития и совершенствования существующих методических подходов к его количественной оценке и прогнозированию на персональном уровне [19].

Анализ управленческих решений в области профилактики профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний свидетельствует об их определенном ограничительном характере. Сло- жившаяся практика действий в этом направлении не содержит в полной мере элементов управления профессиональным риском, не удовлетворяет сформировавшимся потребностям раннего выявления доно-зологических состояний индивидуумов с высокой вероятностью развития профессиональных и / или профессионально обусловленных заболеваний, не ориентирована на последующую разработку и проведение персонализированных медико-профилактических мероприятий [20–22]. Большинство разрабатываемых и реализованных мер, в том числе в виде корпоративных программ сохранения здоровья работников, носят общий рекомендательный характер и ориентированы на работников предприятия в целом [2, 4, 6, 12, 18]. Проводимые периодические медицинские осмотры строго определены действующими нормативно-правовыми актами и направлены на выявление уже состоявшихся клинических форм заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к началу и продолжению трудовой деятельности.

В связи с этим для обеспечения стабильных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников на рабочих местах, превенции профессиональной и общей соматической патологии, ассоциированной с факторами производственной среды, снижения стойкой и временной утраты профессиональной трудоспособности, необходима разработка и применение инновационных методов и инструментария [9, 10]. Ключевым аспектом мер профилактики заболеваемости, определяющим ее эффективность в конечном счете, является оценка и прогноз профессионального риска для здоровья, базирующиеся на персонифицированном подходе. Объективно необходимым является использование современных технологий углубленных исследований индивидуального состояния здоровья, возможностей нейросетевого искусственного интеллекта, позволяющего моделировать сложные зависимости между воздействием вредных факторов производственной среды, индивидуальными параметрами состояния здоровья работников и рисками профессиональных заболеваний. Научные наработки, реализованные в этом направлении, в виде создания концептуальных основ и разработки прогностических цифровых нейросетевых моделей, обученных на ретроспективных или фактических данных об условиях труда, состоянии здоровья, социальноэкономических условиях и факторах образа жизни, являются информационно-аналитической основой проведения расчетов и оценки эволюции персональных и групповых (с учетом профессии, возраста, стажа) профессиональных рисков здоровью работ- ников [21]. Этот подход значительно расширил возможности инструментальной базы оценки персонифицированных профессиональных рисков здоровью. Вместе с тем существующая многокомпонентность негативных воздействий и множественность негативных эффектов со стороны здоровья, описываемых качественными и количественными характеристиками, определяют условия нечеткости и неопределенности (нечеткие входные данные) моделируемого процесса. Это требует применения дополнительных методов решений, преодолевающих ограничения, обеспечивающих точное моделирование зависимостей, сценарный анализ для распознавания образов, минимизацию ошибок8 [23–26].

Вышесказанное свидетельствует о необходимости на основах преемственности дальнейшего развития научно-методических основ персонифицированного прогноза вероятности возникновения прямых и косвенных признаков состояний, патогенетически связанных с воздействием вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Повышение точности персонализированных оценок позволит алгоритмизировать и оптимизировать процесс управления профессиональными рисками здоровью, повысить эффективность мер профилактики, направленных на увеличение профессионального долголетия.

Цель исследования – разработка и апробация методологии и программного обеспечения оценки и прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья на основе адаптивной нейро-нечеткой сети распознавания образов.

Материалы и методы. Дизайн исследования основан на модели искусственного интеллекта как математической структуры, обученной распознавать закономерности и определять принадлежность объекта анализа по системе критериев к определенной категории профессионального риска. Реализация программного обеспечения функционирования модели выполнена на языке программирования Python с использованием библиотеки Scikit-fuzzy для создания и вычисления функций принадлежности входных данных. Нейронная сеть, принимающая входные данные, реализована на базе библиотеки высокой производительности и масштабируемости TensorFlow, где происходит обучение, оптимизация весов и параметров функций принадлежности [27–29]. Дефаззификация, выполненная методом центра тяжести (Centroid), реализована на языке Python. На выходе нечеткий результат принимает достаточно четкое значение персонифицированного профессионального риска для здоровья.

При формировании выборки входных данных использовано терм-множество (Т), категорирующее уровни каждого показателя (например, шума, вибра- ции, химического вещества, физической нагрузки, стажа и др.) следующим образом: T = {Пренебрежимо малый (ПрМ); Малый (М); Средний (С); Высокий (В); Очень Высокий (ОчВ)}. Терм-множество для каждого показателя (х1…хn) имеет вид: ПрМ, М, С, В, ОчВ. На основе полученного количественного результата (ур) оценивали профессиональный риск для здоровья работников. Категорирование значений профессионального риска здоровью работника выполнено в соответствии с общепринятой шкалой на основании определения принадлежности его значения к конкретному диапазону значений шкалы, представленной в табл. 1.

Таблица 1

Шкала диапазонов значений и категорий персонифицированного профессионального риска для здоровья работника

|

Диапазон значений риска |

Категория риска ( R ) и цвет, соответствующий категории |

|

|

R 1 ∈ [0; 0,25] |

Пренебрежимо малый |

|

|

R 2 ∈ (0,15; 0,45] |

Низкий |

|

|

R 3 ∈ (0,35; 0,65] |

Средний |

|

|

R 4 ∈ (0,55; 0,85] |

Высокий |

|

|

R 5 ∈ [0,75; 1] |

Очень высокий |

|

Соотнесение значения риска с определенным диапазоном шкалы позволяет уточнить степень этой принадлежности за счет использования множеств с нечеткими границами, «размытыми» на ± 20 %, в результате чего значения соседних диапазонов шкалы могут пересекаться. Если значение риска принадлежит одновременно двум диапазонам шкалы, то принимается более жесткий вариант категории. При соответствии значения персонифицированного профессионального риска категории «низкий» и выше необходимо принятие адекватных регулирующих мер по его минимизации.

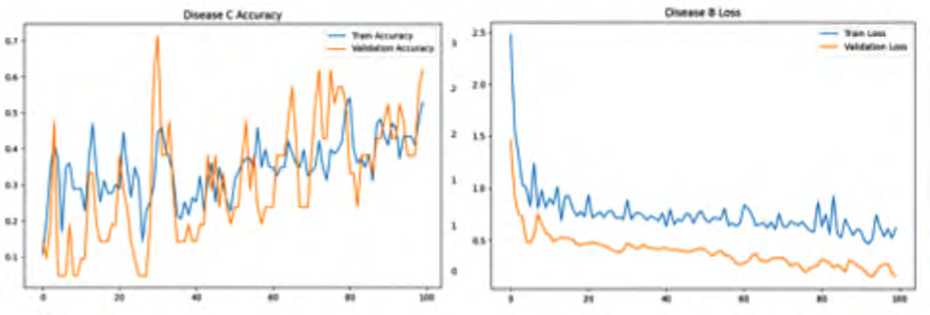

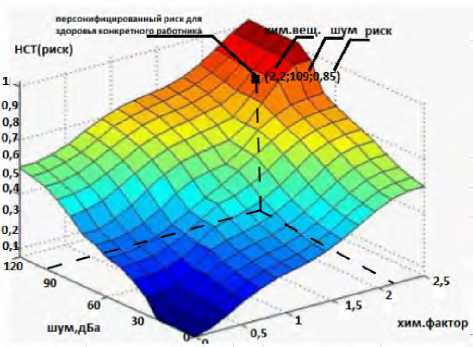

Графическая визуализация полученных результатов выполнена с помощью поверхности нечеткого вывода, представляющей собой 3D-график, на котором оси X и Y соответствуют входным данным (например, факторы риска), а ось Z – выходному значению риска после этапа дефаззификации.

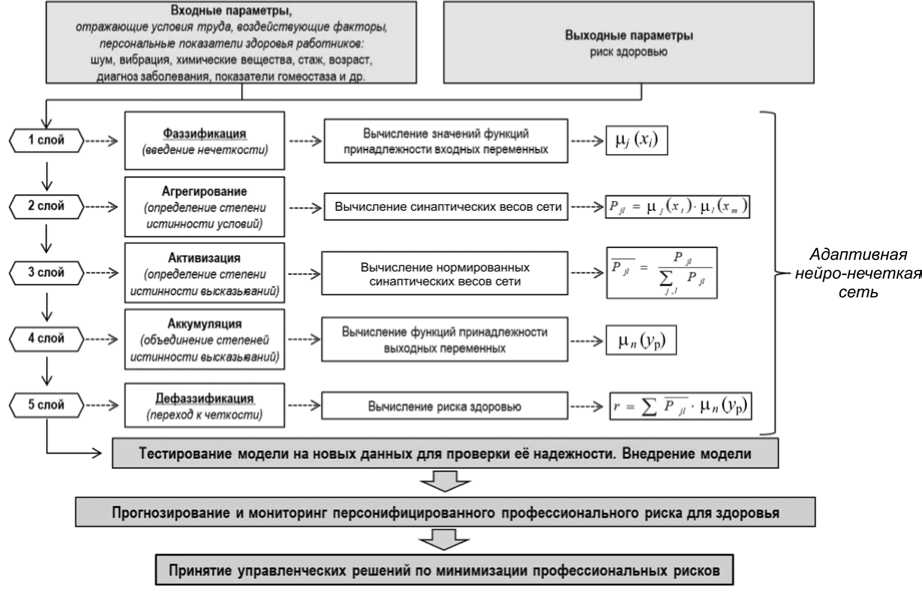

Обучение и валидация адаптивной нейро-нечеткой сети выполнены на примере выборки работников подземной добычи медно-никелевых руд с помощью набора детальных данных об условиях их труда, воздействующих факторах, уровнях экспозиции, возрасте, индивидуальных показателях состояния здоровья, в том числе полученных по результатам углубленных обследований (значения биохимических, иммунологических, гематологических, общеклинических, химико-аналитических, функциональных и инструментальных исследований и др., диагнозы заболеваний). Всего 175 000 количе- ственных и качественных параметров. Объем обучающей выборки составил 80 %, валидирующей выборки – 20 %. Модель обучалась на протяжении 100 эпох. Оценка точности прогноза персонифицированного профессионального риска проведена на основе построения графика точности Accuracy, в котором на горизонтальной оси откладывается количество эпох обучения, а на вертикальной оси – значение точности (accuracy), которое колеблется от 0 до 1 (или от 0 до 100 %, где 1 свидетельствует о 100%-ной точности). Стандартно на графике отображается две линии – одна для оценки точности на обучающей выборке, другая – на валидационной (тестовой). Если обе линии постепенно растут и приближаются к 100 %, то это означает, что модель обучается качественно. Оценка потерь моделью в процессе обучения выполнена на основе построения графика потерь Loss, в котором на горизонтальной оси откладывается количество эпох обучения, а на вертикальной оси – значение функции потерь. Аналогично на графике отображаются две линии, соответствующие потерям на обучающем и на валида-ционном наборах данных. Чем меньше значение функции потерь, тем выше качество модели.

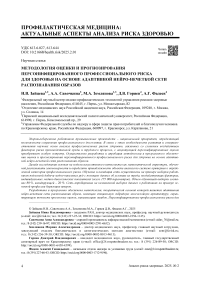

Результаты и их обсуждение. Для оценки и прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья работников разработана методология, теоретической основой которой является адаптивная нейро-нечеткая сеть распознавания образа, обобщения знаний и результирующего вывода, имеющая специальную гибридную многослойную

(5 слоев) архитектуру. Принципы прогнозирования сформулированы на основе возможностей сети, сочетающей в себе преимущества комбинации нечетких систем с обучением и структурой нейронных сетей, что обеспечивает точность прогнозных оценок и минимизацию ошибок. Ключевыми аспектами преимуществ являются: адаптивность, реализующая способность к обучению и адаптированию к новым данным, что повышает точность результатов прогноза; нечеткая логика, позволяющая обрабатывать неопределенные и вариативные данные; нейронная компонента, обеспечивающая нелинейную аппроксимацию сложных зависимостей между факторами риска и прогнозируемым показателем (например, вероятностью заболевания) как основы распознавания сложных паттернов (схем-образов); комбинация, объединяющая обработку нечетких данных и возможности аппроксимации нейронных сетей, обучение на данных, отражающих сложные причинно-следственные связи; интерпретируемость результирующего выхода, позволяющая получить представление о факторах, оказывающих наибольшее влияние на оценку риска, что необходимо для принятия адекватных регулирующих мер.

Построение персонифицированной цифровой модели основано на научной концепции расчета профессионального риска для здоровья, реализуемого на базе адаптивной сети нейро-нечеткого распознавания образов. Составные компоненты архитектуры адаптивной нейро-нечеткой сети представлены на рис. 1.

Рис. 1. Многослойная гибридная архитектура (5 слоев) и этапы работы адаптивной нейро-нечеткой сети распознавания образа для прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья

Адаптивная нейро-нечеткая сеть распознавания образа включает совокупность последовательно связанных этапов работы:

– сбор и подготовка информационно-аналитической базы данных о фактических условиях труда и воздействующих факторах на рабочих местах, сопряженных с персональными показателями состояния здоровья работников;

– выбор комплекса входных параметров (например, уровень шума, вибрации, концентрация химических веществ в воздухе рабочей зоны, уровень тяжести и напряженности трудового процесса, стаж, возраст, индивидуальные показатели содержания веществ в биосредах, биохимические, гематологические, иммунологические показатели гомеостаза, показатели функций органов и систем, диагноз заболевания, имеющий код в соответствии с МКБ-10, и др.) и выходного результирующего параметра (например, уровня персонифицированного профессионального риска для здоровья работника);

– фаззификация (введение нечеткости) с помощью функций принадлежности входных переменных – первый слой нейронов сети (слой 1) – адаптивный, содержит нейроны, вычисляющие значения функций принадлежности входных переменных: ц j ( x i ) , где x i ,i = 1, n - входные переменные. Адаптивность слоя достигнута за счет подбора типа функций принадлежности входных данных, определяющего степень принадлежности элемента к определенному множеству. В разработанной системе используются одновременно три функции принадлежности, дополняющие друг друга с учетом своих преимуществ, что существенно повышает точность прогнозирования: гауссова (обеспечивает плавные переходы и точную аппроксимацию), сигмоидальная (реализует плавные S -«образные» переходы состояний, и принадлежность переменной изменяется постепенно), трапециевидные (представляют значения с полной принадлежностью на некотором интервале функции принадлежности);

– агрегирование (определение степени истинности условий) с помощью обработки базы нечетких лингвистических правил – второй слой нейронов сети (слой 2) – фиксированный, содержит нейроны, вычисляющие произведения значений функций принадлежности, полученных на первом слое:

Pjl =Ц J ( Х)'Ц l ( Xm ) , (1)

где P jl - синаптические веса сети, ц j ( x i ) , ц l ( xm ) -значения функций принадлежности;

– активизация (определение степени истинности высказываний) на основе нормализации уровней активации нечетких правил, показывающая, насколько правило релевантно для конкретного фактического набора данных входных значений, выражается числом от 0 до 1, где 0 означает полное несоответствие, 1 – полное соответствие. Эта степень необходима для взвешивания влияния каждого пра- вила при формировании результирующего вывода системы – третий слой нейронов сети (слой 3) – фиксированный, содержит нейроны, вычисляющие нормированные уровни синаптических весов сети:

P = —P— . jl

P 11 + P 12 •' + P 55

где Pjl – нормированные синаптические веса сети, Pjl – синаптические веса сети;

– аккумуляция (объединение степеней истинности высказываний) с помощью функций принадлежности выходных переменных – четвертый слой нейронов сети (слой 4) – адаптивный, содержит нейроны, вычисляющие значения функций принадлежности выходных переменных, и произведения значений нормированных синаптических весов сети и функций принадлежности выходных переменных:

P jl -Ц n ( У р ) ,

где Pjl – нормированные синаптические веса сети, Ц n ( У P) - значения функций принадлежности выходных переменных;

– дефаззификация (переход к четкости) с получением четкого значения выходной переменной ( y р ) – пятый слой нейронов сети (слой 5) – фиксированный, содержит нейрон, вычисляющий персонифицированный профессиональный риск для здоровья на основе суммы произведений значений функций принадлежности выходных переменных и нормированных синаптических весов:

R = К P -ц n ( у р ) ) , (4)

где R – значение персонифицированного профессионального риска для здоровья;

– тестирование (валидация и верификация) модели на независимом наборе новых входных данных, что обеспечивает проверку ее надежности, обобщающей способности при распознавании образа и адекватности работы на данных, не использованных при обучении;

– внедрение модели для персонифицированного прогнозирования, контроля и мониторинга профессиональных рисков предусматривает процесс использования обученной модели в реальной системе для оценки рисков и последующего наблюдения за их изменениями с течением времени.

Сочетанному воздействию производственного шума, вибрации общей, химических веществ (компоненты медно-никелевой руды, азота оксиды, углерода оксид, кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10 %, проп-2-ен-1-аль, аммиак, углеводороды алифатические предельные С1 – 10 и др. в воздухе рабочей зоны), тяжести и напряженности трудового процесса подвержено до 96 % работников. Длительность экспозиции

Рис. 2. Графики Accuracy и Loss, характеризующие результаты обучения адаптивной нейро-нечеткой сети работников составила от 2 до 22 лет при их возрасте от 43 до 63 лет.

Результаты обучения адаптивной нейро-нечеткой сети в виде графиков Accuracy и Loss представлены на рис. 2.

В соответствии с графиком Accuracy показано, что модель запоминает обучающие входные данные и осуществляет персонифицированный прогноз профессионального риска здоровью на обучающей выборке (синяя линия) с точностью до 55 %, на валидационной выборке (оранжевая линия) – с точностью до 72 %.

График Loss показывает, что величина ошибки модели на обучающей выборке имеет постепенный тренд к снижению со временем, на валидационной выборке – более выраженный тренд к снижению, и последующие колебания отмечаются вблизи минимума, что свидетельствует об успешном обучении модели и ее стабильности.

При тестировании сети в результате оценки и прогнозирования группового профессионального риска для здоровья, выполненного для всей валидирующей выборки работников (табл. 2), установлено, например, что одновременное воздействие вибрации и производственного шума формирует наиболее высокие риски, обусловленные развитием вибрационной болезни ( R = 0,80) и дорсопатии ( R = 0,67). Сочетанное воздействие производственной вибрации и химического фактора формирует групповой профессиональный риск ( R = 0,35), обусловленный развитием нейросенсорной тугоухости (НСТ), оцениваемый как «средний».

Установлены персонифицированные профессиональные риски для здоровья каждого работника из валидирующей выборки, которые показали, например, что при экспозиции производственного шума, превышающей ПДУ на 10–40 дБА за рабочую смену, и вибрации общей на уровне 106–113 дБ с учетом всей совокупности биологических и медицинских показателей состояния здоровья и других действующих факторов, индивидуальный риск, обусловленный развитием вибрационной болезни, оценивается как «высокий» (рис. 3). На примере конкретного работника этой выборки показано, что при одновременной экспозиции производственной вибрации общей на уровне 109 дБ и шума (выше ПДУ на 11 дБА) с учетом показателей его состояния здоровья на фоне других действующих факторов персонифицированный риск, обусловленный развитием НСТ, составляет 0,85 и оценивается как «очень высокий» (рис. 3). В другом примере при сочетанном воздействии экспозиции производственного шума (на 5–30 дБА выше ПДУ) и комплекса химических веществ (в 2,0–2,5 раза выше ПДК рз ) на фоне других действующих факторов индивидуальные риски для здоровья обусловлены развитием НСТ и оцениваются в диапазоне от средних до очень высоких (рис. 4). На примере конкретного работника этой выборки показано, что при одновременной экспозиции производственного шума, превышающего ПДУ на 29 дБ, и химических веществ с воздухом рабочей зоны на уровне в 2,2 раза выше ПДК рз с учетом показателей его состояния здоровья

Таблица 2

Оценка и прогнозирование группового профессионального риска для здоровья всех работников валидационной выборки

|

Заболевание |

Прогнозируемый групповой профессиональный риск для здоровья работников при воздействии различных сочетаний факторов производственной среды и трудового процесса, стажа и др. |

||||

|

химические вещества, стаж |

шум, стаж |

вибрация, стаж |

химические вещества, вибрация |

вибрация, шум |

|

|

Вибрационная болезнь |

0,09 |

0,23 |

0,54 |

0,72 |

0,80 |

|

Нейросенсорная тугоухость |

0,31 |

0,26 |

0,03 |

0,35 |

– |

|

Дорсопатия |

0,03 |

0,17 |

0,37 |

0,41 |

0,67 |

Рис. 3. График, визуализирующий поверхность нечеткого вывода, для оценки персонального профессионального риска для здоровья, обусловленного развитием вибрационной болезни, в зависимости от воздействия производственного шума и стажа на фоне других действующих факторов (точка на поверхности обозначает конкретного работника с персонифицированным риском для здоровья)

Рис. 4. Графическая визуализация поверхности нечеткого вывода для оценки персонифицированного профессионального риска для здоровья каждого работника, обусловленного развитием НСТ, в зависимости от сочетанного воздействия физического (производственный шум) и химического факторов на фоне других действующих факторов (точка на поверхности обозначает конкретного работника с персонифицированным риском для здоровья)

персонифицированный риск на фоне других действующих факторов, обусловленный развитием НСТ, составляет 0,85 и оценивается как «очень высокий» (рис. 4).

Прогноз персонифицированных профессиональных рисков для здоровья работников независимой выборки (апробация выполнена на примере бурильщиков шпуров), реализованный на основе адаптивной нейро-нечеткой сети, показал, что в структуре ожидаемых профессиональных заболеваний и болезней, связанных с работой, с риском от низкого до высокого более 75 % из них обусловлены вибрационной болезнью, 48 % – полинейропатией, 6 % – НСТ, 75 % – дорсопатией, 30 % – гипертони- ческой болезнью. Углубленные исследования состояния здоровья бурильщиков шпуров подтвердили фактическую реализацию прогнозируемых рисков у 87–89 % работников. Установлены профессиональные заболевания, связанные с одновременным воздействием общей вибрации, производственного шума, тяжести и напряженности труда в виде вибрационной болезни I, II и I–II степени (код по МКБ-10 Т75.2), полинейропатии (G62,8), НСТ (H90.6). Болезни, связанные с работой, выявлены в виде дорсо-патии пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника (М53.8), гипертонической болезни (I11). Этим работникам даны индивидуальные рекомендации по медико-профилактическим мерам, направленным на снижение проявлений негативных последствий, связанных с условиями труда. Территориальные органы Роспотребнадзора информированы о прогнозируемых индивидуальных профессиональных рисках здоровью работников подземной добычи медно-никелевых руд.

Таким образом, разработанная и программно поддержанная методология оценки и прогнозирования персонифицированного профессионального риска для здоровья на основе адаптивной нейро-нечеткой сети распознавания образов является эффективной, что подтверждено результатами ее апробации на независимой выборке данных. Достигнута точность прогнозирования на уровне 89 ± 2 %, тренд ошибки прогноза сводится к минимуму («плоское дно»). Система, построенная на предложенной методологии, продемонстрировала более точные прогнозы, лучшую интерпретируемость результата, устойчивость к неполным и вариативным данным, ошибкам в них, самостоятельную оптими-зируемость параметров по сравнению с упрощенными статистическими методами. Предложенный научно-методический инструментарий на основе распознавания образа существенно расширяет возможности получения быстрого и точного персонифицированного прогноза профессионального риска для здоровья работника. Это обеспечивает принятие адекватных решений в условиях множественности и неопределенности причинно-следственных связей, повышает адресность, персонифицированность и патогенетическую ориентированность превентивных мер, регламентированных действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Система применима для работников различных сфер производственной деятельности, реализует переход от контактного исследования к количественному прогнозированию без информационных потерь, что определяет ее ти-ражируемость и масштабируемость.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.