Методология регулирования потенциала развития локальных социально-экономических систем

Автор: Безденежных Татьяна Ивановна, Кизиль Елена Витальевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Методология и инструментарий управления

Статья в выпуске: 6 (102), 2016 года.

Бесплатный доступ

Предметом и объектом исследования являются соответственно региональные (муниципальные) социально-экономические системы и социально-экономические отношения, возникающие в процессе регулирования развития местных сообществ. Методологическая база опирается на энергетическую концепцию экономических процессов; программно-целевой подход к оценке условий функционирования и развития локальных социально-экономических систем; метод планирования эксперимента, позволяющий оптимизировать область факторного пространства потенциала развития.

Экономическая среда социально-экономической системы, государственные программы субъектов рф, физическая концепция потенциала развития, планирование эксперимента

Короткий адрес: https://sciup.org/14875765

IDR: 14875765

Текст научной статьи Методология регулирования потенциала развития локальных социально-экономических систем

Проблематика регулирования развития локальных социально-экономических систем (СЭС) требует обратить внимание на ряд аспектов. Во-первых, необходимость совершенствования процессов институционализации на местах требует наполнения обновленным содержанием и дальнейшего развития программно-целевого подхода к проблеме регулирования локальных СЭС. Исследователи отмечают недостатки в современном положении дел с разработкой и реализацией программ развития, одним из которых является нехватка универсальных методик расчета экономической отдачи программы. Таким образом, отсутствие сведений об особенностях и методиках расчета целесообразности вливания средств с целью развития той или иной территории, рекомендаций по выбору оптимальных инвести-

ГРНТИ 06.52.35

Контактные данные для связи с авторами (Кизиль Е.В.): 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27 (Rus

ционных показателей, связи с потенциальными возможностями субъекта не позволяют в полной мере судить об эффективности государственных программ по развитию регионов. Между тем, данный вопрос приобретает наибольшую актуальность в связи с необходимостью форсирования социальноэкономического развития периферийных территорий, ослабление которых все более очевидно в условиях кризиса, усугубляющегося отдаленностью от центральных регионов страны и хронической нехваткой ресурсов. В силу этого, необходим неординарный взгляд на конструкцию СЭС, учитывающий проблему экономии расходов на развитие, выделяемых в рамках государственных программ субъекта федерации (муниципальных), которая заключается в оптимизации отдачи (получаемого блага) от задействованных ресурсов [10].

Во-вторых, в настоящее время проблемам развития СЭС посредством изменения их потенциала уделяется много внимания. Тем не менее, потенциал по большей части рассматривается в контексте его функциональных составляющих (трудовой, природный, ресурсный, производственный и т.д.) без декомпозиции на базовые элементы, отражающие области деятельности органов регионального (местного) самоуправления в рыночно-хозяйственной и бюджетной сферах муниципального образования, которые отличаются разной степенью локализации соответствующих ресурсов [2, 3, 9, 16].

В-третьих, подавляющее число работ в области исследования потенциала развития территории посвящено изучению его общекультурного и общесмыслового значения. В последнее время получает развитие энергетическая теория экономических процессов (Т. Купманс, П. Самуэльсон, М. Брело, Ю.Ф. Максименко, Ю.М. Лотман, Р.А. Белоусов, В.Г. Беломестнов, А.О. Вереникин и др.) [2-5, 12-13, 20-23]. Однако целостной концепции развития социально-экономических систем с точки зрения их энергетической сущности не сложилось, что является полем для научных изысканий.

Разработкой теоретико-методологических концепций источников развития СЭС и управления ими занималась целая плеяда отечественных ученых (Б.М. Гринчель, Г.В. Двас, Б.С. Жихаревич, С.В. Кузнецов, П.А. Минакир, В.В. Окрепилов, А.Н. Пилясов, В.М. Разумовский, В.Е. Рохчин, В.М. Ходачек и др.) [6-8, 11, 14, 15, 17-19, 21]. Несмотря на довольно широкую и достаточно представительную исследовательскую аудиторию, глубину сформировавшихся научных теорий, объясняющих многие проблемы развития социально-экономической сферы, вопросы регулирования СЭС локального уровня требуют дальнейшего развития.

Методологическим посылом к определению системы показателей, способствующих институционализации экономической основы функционирования локальной СЭС, является использование государственных программ развития субъектов РФ, цель и задачи каждой из которых можно рассмотреть в контексте их влияния на наполнение определенной компоненты потенциала развития территории. Структура потенциала развития представлена в виде совокупности институциональной, инновационной и текущей составляющих, выделяемых на основе программ формирования инвестиционнопредпринимательской и бюджетно-имущественной компонент потенциала развития территории. Связь потенциала развития и экономической среды локальной социально-экономической системы следует из традиционного понятия ресурсов как некоей совокупности возможностей той или иной территории и трактовки понятия потенциала как физического явления, характеризующего величину потенциальной энергии в определенной точке пространства. Таким образом, концепция регулирования развития локальной СЭС базируется на следующих положениях:

-

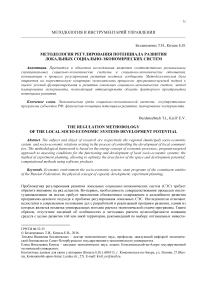

1) системный подход к исследованию СЭС позволяет представить ее в виде трехконтурной системы регулирования, отражающей иерархическую соподчиненность нижестоящего уровня регулирования и вышестоящего, осуществляемую посредством внутренних системных задающих воздействий и обратных связей. Поведение каждой из СЭС формируется под воздействием внутренних системных и внешних несистемных (случайных) задающих воздействий. Внутреннее системное задающее воздействие поступает к соподчиненной системе в виде сигнала обратной связи. Внешние воздействия представляют собой произвольно меняющееся окружение СЭС. Таким образом, каждая из соподчиненных систем является генератором исходящего (задающего) сигнала для нижестоящей системы и сигнала обратной связи для вышестоящей системы; потенциал развития определен в контексте экономикоматематического направления физической теории потенциала, согласно которой потенциал является интегральной характеристикой финансово-экономических ресурсов территории; алгоритм функционирования социально-экономической системы основывается на использовании зависимости между исходным (ИС), фактическим (ФС) состоянием системы и степенью достижения целевой функции

(необход и мый уровень инстит у ционально й , инновац и онной и т е кущей со с тавляющи х потенциала, достигае м ого в процессе его с т ратегиров а ния); мно ж ественность целевых состояний определяется различны м и сценариями развит и я (рис. 1);

Вход

Блок диагно- анализ ия пара-енциала азвития)

Сценарий развития 1

Сценарий азвития 2 Сценарий азвития 3

Сценарий

развитие

Ф з

К ©

И

Исходное состояние потенциала развития s S СТ © го S § S н ©

Ресурсы (источники развития) в ание а в ии с оздей- е го

Область изменения:

о- еда;

я база; с твен-зация; в одст- у ктура

Фактическое

Задающее

|

воздействие из СЭС более высокого иерар-хичес-кого уровня |

||

|

Блок задания (формирование государственной (муниципальной) программы; требуемый уровень наполнения |

||

|

Сигнал обратной связи из системы более низкого иерархического уровня |

потенциала ) |

|

|

Задание на градиент вектор-характе- _ ристики ресурсов системы (направление раз ^ вития) ^ ' ◄ |

S

U

|

Прогноз социально-экономи че-ского развития локальной территории |

Блок коррекции прогноза

Блок стратег и рования потенциала р азвития (БСПР)

енение матив- пара-етров вития

состояние потенциала разв и-тия

Ресурсы (результаты развития)

я

- ого ие

Критерии развития:

- состояние социально-экономической системы

о

,

- альная сферы);

- венного блага

Целевые показатели развит ия:

-институциона-дур

формирования тенциала;

по-

ис-сур-сов;

я ен-кой активности;

производственной структуры

Ф ф

|

Блок мониторинга текущего состояния а развития ре-ери-тия лям, и м ую-тапа реализации стратегии) |

1 |

|

Блок выходных параметров потенциала раз- |

||

|

вития |

||

|

с- нь |

||

|

ия |

||

|

ла, |

||

|

ФФ |

||

|

) |

Выход

Исходящий сигнал в СЭС более низкого иерархического

уровня

С игнал обратной связи в СЭС более высокого иерархического

уровня

Составлено авторами.

Ри с . 1. Алгоритм функцион и рования ло к альной СЭС на основе о п тимизации п отенциала р а звития

-

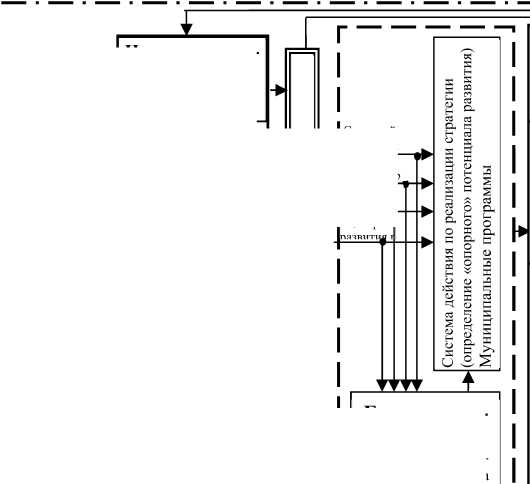

2) фо р мирование структурн ы х составл я ющих пот е нциала на б азе финан с ового обе с печения программ бу д ем считать требуемым уровнем наполнени я потенциа л а, которы й определяется вектором Ё (а) (век т ор, характеризующий финансово - экономиче с кие ресурс ы ) в коорд и натах XZY (рис. 2):

E = -grad^ = -n0 *— = -n0 *(Ex + E + Ez), dn y где Ех, Еу, Еz – проекции текущей, инновационной, институциональной со ставляющих потенциала развития; n0 – единичный вектор нормали.

-

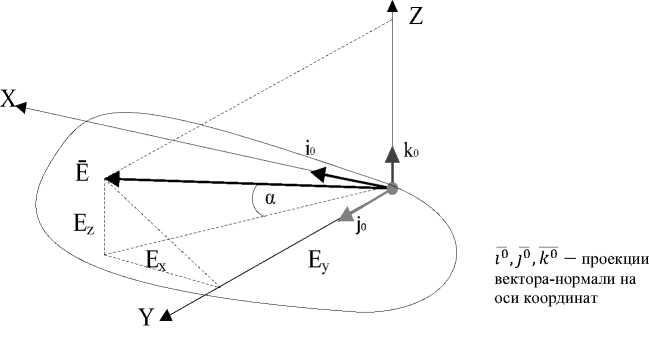

3) оп р еделение уровня потенциала раз в ития (объе м средств, в ыделяемы х государст в енными (муниципаль н ыми) органами на ра з витие терр и тории) на основе орт о гональног о централь н ого композиционного плана (ОЦКП) второ г о порядка, позволяю щ его оптим и зировать ф ункцию о т клика (объем финанси р ования программ) в з ависимост и от потен ц иальных возможност е й и риско в территории (фактиче с кий уровень потенциа л развития) с условие м выполнен и я програм м по заданн ы м индикаторам; опт и мизированные состав л яющие пот е нциала ра з вития, рас с матриваем ы е как про е кции вектора

Ē на соответствующие оси координат, определят его скаляр, позволяющий найти соответствие между условными энергетическими единицами, в которых измеряется потенциал развития, и их денежным выражением, полученным в результате применения метода планирования эксперимента.

Составлено авторами с использованием [24].

Рис. 2. Изображение структурных составляющих потенциала развития в декартовой системе координат

Использование теории планирования эксперимента [1, 22] , которая еще не достаточно широко используется в исследовании социально-экономической сферы, хотя имеет к этому все предпосылки, позволяет установить зависимость объема средств, выделяемых государством на развитие, от потенциальных возможностей и рисков территории. Путем исследования факторного пространства потенциала развития можно определить точку на поверхности отклика (область целевой функции Y, идентифицирующей объем программных финансовых ресурсов), соответствующую уровню потенциала и риска территории (рис. 3):

Y = ( X i , X 2 ) , (1)

где X 1 и X 2 – входные факторы (количественные показатели потенциала (I п ) и риска территории (I р ) соответственно).

Составлено авторами с использованием [25, с. 10].

Рис. 3. Изображение поверхности отклика

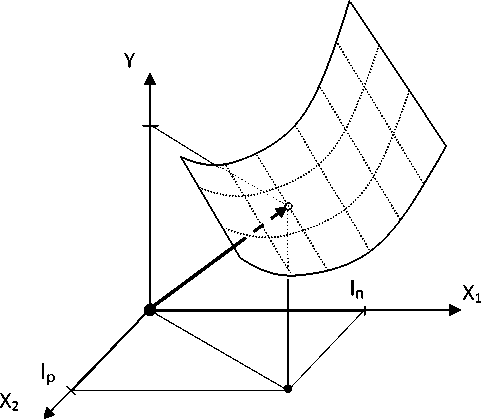

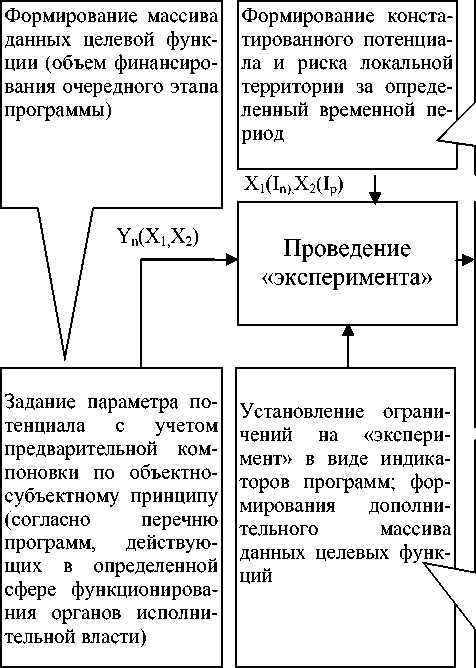

Алгоритм формирования модели регулирования развития локальной СЭС изображен на рисунке 4 и состоит из следующих этапов [10] :

-

• подготовка факторов модели (1), включающая сбор массива статистических данных, характеризующих потенциал и риски территории, приведение показателей к индикативному виду;

-

• нормирование с целью приведения к сопоставимому виду элементов матрицы массива показателей, описывающих потенциал и риск территории; статистическая обработка элементов нормированной матрицы (на основании ранжирования и методов балльной оценки и весовых коэффициентов);

-

• подготовка экспериментальных данных для выходной функции Y (анализ государственных программ субъекта РФ (муниципального образования – МО)¸ действующих на территории и способствующих наполнению инвестиционно-предпринимательской и бюджетно-имущественной компонент потенциала развития). Осуществление «эксперимента» – это проведение серии расчетов в соответствии с ОЦКП второго порядка. Изменение входных факторов рассматривается во временные периоды таким образом, что определенному году соответствует свой ранг потенциала и риска территории. Максимальное и минимальное нормированные значения потенциала и риска в рассматриваемые периоды устанавливаем в соответствии с принципами кодировки (+1 и –1 соответственно). Это точки на поверхности отклика, соответствующие значениям потенциала и риска в относительных и натуральных единицах измерения;

-

• обработка результатов эксперимента. В результате получаем математическую модель целевой функции в виде:

Y=b0+b1∗In+b2∗Ip+b3 ∗In∗Ip+b4∗I2n+b5∗I2p, где b0, b1, b2 и т.д. – коэффициенты уравнения регрессии.

Составлено авторами.

Рис. 4. Алгоритм формирования факторной модели регулирования развития локальной СЭС

в БСПР

|

Сбор статистических данных, характеризующих потенциал и риски территории; нормирование значений матрицы; статистическая обработка массива данных |

Формирование и корректировка объемов финансирования программ (отдельных этапов) |

||

|

t |

|||

|

Комплекс моделей целевых функций, проверка их на адекватность Z k=1 Y i (X 1 , Х 2 ) k – кол-во программных индикаторов Z d=1 Y c (Х 1 ,Х 2 ) d – кол-во программ (составляющих потенциал развития) |

Оптимизация целевых функций в соответствии с приоритетами развития |

||

|

Определение приоритетов развития. Мониторинг:

|

|||

|

Анализ очередного этапа реализации программ; выявление предпочтений населения, биз-нес-структур, органов власти в вопросах жизнеобеспечения, бизнес-интересов, выборе приоритетных задач социально-экономического развития территории |

|||

В качестве допустимых областей исследования принимаем ограничения на индикаторы целевых программ. Таким образом, математическая модель потенциала развития представляет собой его зависимость от двух факторов (потенциала и риска территории) при наложении ограничений на область исследования в виде аналогичных зависимостей для индикаторов целевых программ, и позволяет найти в факторном пространстве его минимальное значение (например, метод прямого перебора с использованием программы TurboBasic).

-

4) поддержание определенного соотношения между составляющими потенциала (проекциями на оси координат вектора Ē), как основы процесса регулирования развития потенциала в нужном для нас направлении. При этом стратегирование потенциалов развития заключается в формировании комплекса стратегий («пула» стратегических инициатив (блок стратегирования потенциала развития)), под влиянием которых планируется придать потенциалу развития ту или иную траекторию движения.

В результате реализации описанного подхода возможно, с одной стороны, определение направления (градиента) и величины потенциала развития, с другой – его оптимизация (минимизация объемов финансирования программ) в соответствии с потенциальными возможностями локальной социальноэкономической системы. Таким образом, для целей поступательного развития локальных территорий методологическим принципом является стратегирование потенциала развития путем его качественного и количественного изменения через ресурсное наполнение основных центров концентрации возможностей системы (составляющих потенциала развития) и разработки различных сценариев этого процесса. Критериями выбора того или иного сочетания составляющих развития являются приоритеты органов исполнительной власти в вопросах повышения уровня социально-экономического развития территории и эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Список литературы Методология регулирования потенциала развития локальных социально-экономических систем

- Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976.

- Беломестнов В.Г. Управление потенциалом социально-экономических систем. СПб.: РОСТ, 2005.

- Белоусов Р.А. Рост экономического потенциала. М.: Экономика, 1971.

- Брело М. Основы классической теории потенциала. М.: Мир, 1964.

- Вереникин А.О. Теория экономического потенциала и ее аналог в математической физике//Экономические проблемы инновационного развития/Экон. ф-т МГУ; под ред. К. А. Хубиева. М.: ТЕИС, 2009.

- Гринчель Б.М., Назарова Е.А. Методология построения типологии регионов России в контексте конкурентного потенциала//Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2015. № 3 (48). С. 40-59.

- Двас Г.В. Региональный научно-технологический комплекс как база инновационного развития региона (на примере исследования перспектив развития фундаментальной науки в Санкт-Петербурге)//Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства/Под ред. Б. С. Жихаревича. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016.

- Жихаревич Б.С., Прибышкин Т.К. Апробация подходов к изучению содержания муниципальных стратегий//Экономика и социология. 2014. № 2. С. 216-234.

- Иванова, В.Н., Гузов Ю.Н., Безденежных Т.И. Технологии муниципального управления. М.: Финансы и статистика, 2003.

- Кизиль Е.В. Институциональный подход к исследованию потенциала развития территорий//Современная экономика: проблемы и решения. 2016. № 3. С. 112-133.

- Кузнецов С.В. Роль монопрофильных экономик в формировании геоэкономического пространства российской экономической зоны//Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2015. № 3 (48). С. 30-39.

- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000.

- Максименко Ю.Ф. Экономический путь России (немонетарный анализ). М.: Московский центр непрерывного образования взрослых, 1998.

- Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Очерки по пространственной экономике/отв. ред. В.М. Полтерович. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2014. 272 с.

- Окрепилов В.В. Управление качеством в процессе пространственного инновационного развития//Экономика. Налоги. Право. 2012. № 5. С. 13-22.

- Осипов С.Л., Емельянов Л.П., Осипова Е.С. Управление инвестиционными процессами в муниципальном образовании северных территорий. Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2007.

- Пилясов А.Н. Круглый стол: «Стратегия планирования регионального социально-экономического развития России: новые подходы». Креативность наперекор старению: о докладах конгресса Европейской ассоциации региональной науки «Регионы в движении. Нарушая сложившиеся традиции» 21-25 августа 2012 года//Современные производственные силы. От догоняющего к опережающему развитию. 2012. № 1. С. 160-166.

- Разумовский В.М., Целовальников А.Ю. Формирование интеграционного пространства в российско-китайском пограничье//Современные проблемы регионалистики. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. С. 285-293.

- Рохчин В.Е., Жилкин С.Ф., Знаменская К.Н. Стратегическое планирование развития городов России: системный подход. СПб.: ИРЭ РАН, «Скифия-принт», 2004. 276 с.

- Самуэльсон П.А. Основания экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2002.

- Ходачек В.М. Стратегическое планирование и государственное регулирование экономики на региональном уровне. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2000. 132 с.

- Янченко А.В. Обработка данных и планирование эксперимента. Комсомольск-на-Амуре: КнАГТУ, 2005. 74 с.

- Koopmans T.C. Three essays on the state of economic science. N.Y. : McGraw-Hill, 1957.

- Даревский А.И., Кухаркин Е.С. Теоретические основы электротехники. М., 1965.

- Ивоботенко Б.А., Ильинский Н.Ф., Копылов И.П. Планирование эксперимента в электромеханике. М.: Энергия, 1975.